第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

关于康乾盛世,著名学者戴逸提出了不同的观点:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在向滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。”为什么戴逸先生说康乾盛世“貌似太平辉煌,实则衰世凄凉”,这一时期的历史真相又是什么?

第14课

清朝的鼎盛与危机

课标要求:

1.了解清封建专制的发展对中国社会的影响;

2.认识康乾盛世下中国社会面临的危机;

3.了解清统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

康乾盛世铸辉煌

---君主专制与疆域奠定

论疆域,比明朝扩大了一倍以上,且东西南朔,"四夷咸服”;

论财力,“内外度支,有盈无细,府库所贮,月羡岁增”,经济总量占居世界首位;

论人口,从1700年到1794年的不足白年时间里已不止翻了一番,达3.13亿,占世界人口总数的1∕3;

论文化,则完成了包括《古今图书集成》和《四库全书》在内的“御纂诸书”;

论城市,当时世界拥有50万以上居民的城市共有10个,中国就占了6个。

——周武《论康乾盛世》

一、康雍乾时期的君主专制

1、皇帝独断朝廷大政方针,事必躬亲。对地方具体事物也详加过问。

乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权从无旁假。即左右亲信大臣,亦未有能荣辱人、能生死人者。

——《清高宗实录》卷323乾隆十三年八月辛亥

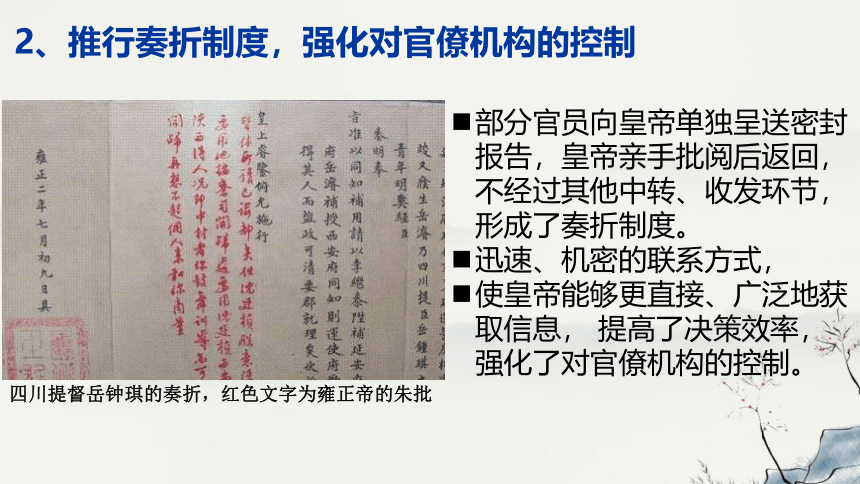

部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

迅速、机密的联系方式,

使皇帝能够更直接、广泛地获取信息, 提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制。

2、推行奏折制度,强化对官僚机构的控制

四川提督岳钟琪的奏折,红色文字为雍正帝的朱批

密折是臣下秘密直接达于皇帝的奏章。雍正元年,雍正赋予全体封疆大吏密折权,下令各省总督巡抚密上奏折,一折只言一事,无论大小时务,皆许据实敷陈。后来雍正又给提督、总兵官、布政使、按察使及学政全体官员密折权,甚至特许一些“品级卑微”、“无奏对之分”、如道府同知副将之类的小臣径上密折之权。密折可随时随事奏闻,“一切地方之利弊,通省吏治之勤惰,上司孰公孰私,属员某优某劣,营伍是否整饬,百姓之生计若何,风俗之淳浇奚似,即邻近远省以及都门内外,凡有骇人听闻之事,不必待真知灼见,悉可以风闻入告也。”

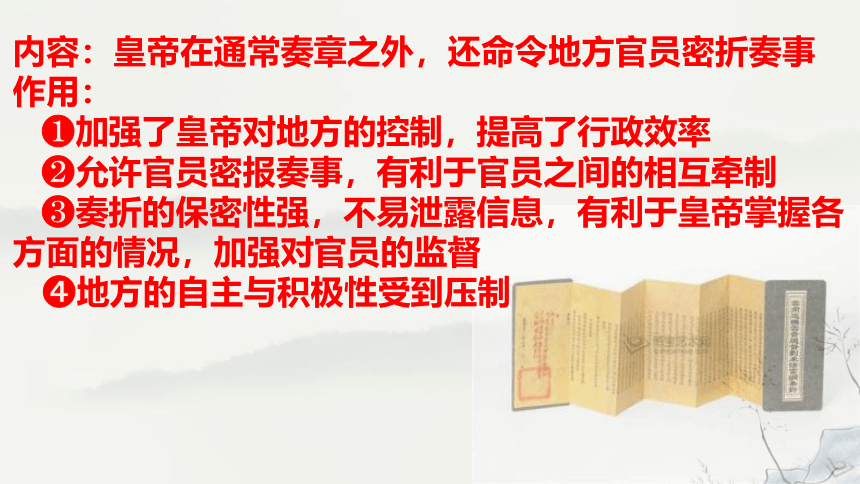

内容:皇帝在通常奏章之外,还命令地方官员密折奏事

作用:

加强了皇帝对地方的控制,提高了行政效率

允许官员密报奏事,有利于官员之间的相互牵制

奏折的保密性强,不易泄露信息,有利于皇帝掌握各方面的情况,加强对官员的监督

地方的自主与积极性受到压制

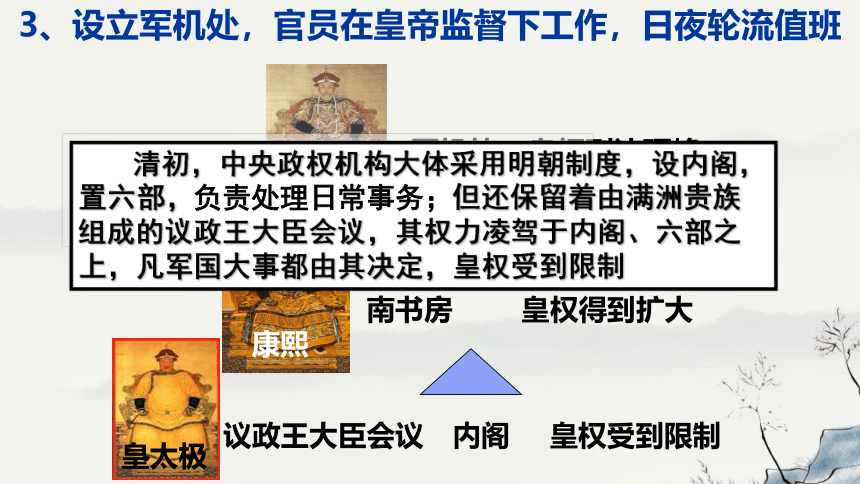

3、设立军机处,官员在皇帝监督下工作,日夜轮流值班

军机处

南书房

议政王大臣会议

皇权受到限制

皇权得到扩大

皇权到达顶峰

皇太极

康熙

雍正

内阁

清初,中央政权机构大体采用明朝制度,设内阁,置六部,负责处理日常事务;但还保留着由满洲贵族组成的议政王大臣会议,其权力凌驾于内阁、六部之上,凡军国大事都由其决定,皇权受到限制

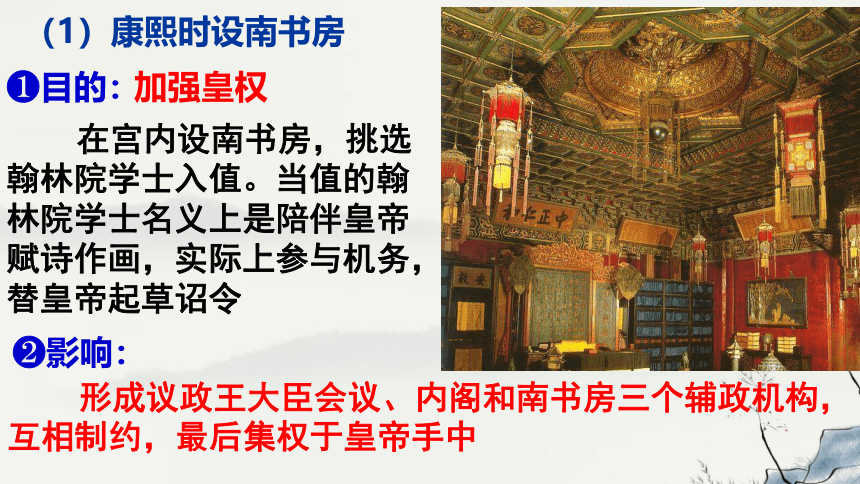

(1)康熙时设南书房

目的:

加强皇权

在宫内设南书房,挑选翰林院学士入值。当值的翰林院学士名义上是陪伴皇帝赋诗作画,实际上参与机务,替皇帝起草诏令

影响:

形成议政王大臣会议、内阁和南书房三个辅政机构,互相制约,最后集权于皇帝手中

(2)设立军机处(君主专制达到顶峰)

雍正年间,用兵西北两路,以内阁在太和门外,直(连日值班)者多虑漏泄军机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——为用兵西北,防止泄露军事机密而设置 (直接)

设立的时间、原因:

——为强化皇权。 (根本)

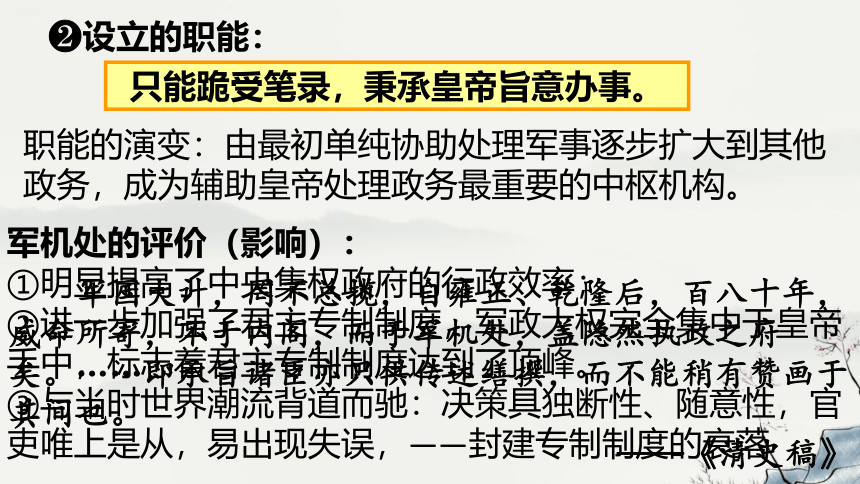

设立的职能:

只能跪受笔录,秉承皇帝旨意办事。

职能的演变:由最初单纯协助处理军事逐步扩大到其他政务,成为辅助皇帝处理政务最重要的中枢机构。

军国大计,罔不总揽,自雍正、乾隆后,百八十年,威命所寄,不于内阁,而于军机处,盖隐然执政之府矣。……即承旨诸臣亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿》

军机处的评价(影响):

①明显提高了中央集权政府的行政效率;

②进一步加强了君主专制制度,军政大权完全集中于皇帝手中,标志着君主专制制度达到了顶峰。

③与当时世界潮流背道而驰:决策具独断性、随意性,官吏唯上是从,易出现失误,——封建专制制度的衰落

4、实行文字狱与文化专制政策,加强思想控制

朝臣查嗣庭任江西主考,出题“维民所止”,被告发“维止”二字,影射“去雍正二字之首”。雍正大怒,将查嗣庭入狱。结果使查连惊带吓死于狱中,其尸被戮,查的亲属或处斩、或凌迟、或流放。有个叫徐骏的官员,仅仅因为诗中有“清风不识字,何必乱翻书”一句,便被扣上“诽谤朝廷”的罪名,落得个身首异处。

在顺治朝6宗,康熙朝13宗,雍正朝20宗,乾隆朝约为140宗,嘉庆朝1宗,光绪朝1宗。加起来,见于文献的清朝文字狱约为180余宗。

——统计于郭成廉、林铁钧著:《清朝文字狱》(群众出版社1990年版)

在乾隆后期的禁书运动中,共禁毁书籍3100余种,15.1万余部,销毁书板8万块以上。民间惧祸自行销毁者不在其内。

——据黄爱平《四库全书纂修研究》

文化专制政策

目的 压制汉人的民族反抗意识,加强君主专制中央集权

表现 (1)大力提倡尊孔读经,组织人力大规模进行整理文献和编纂书籍的活动

(2)对全国书籍进行全面检查,把认为是对清朝统治不利的书籍列为禁书,收缴并销毁

影响:(1)致使不少极有价值的历史文献绝迹或失真

(2)造成社会恐怖气氛,文化凋敝,禁锢思想,摧残人才,严重阻碍中国社会的转型与进步

沙俄入侵

准噶尔叛乱

台湾割据

西藏地区

二、虽远必诛卫国土

危机 背景 经过/措施

东南:台湾 1682年郑成功收复台湾 1683年郑氏后人向清投降,1684年设台湾府,隶属福建省

东北:沙俄 17世纪沙俄入侵黑龙江流域 康熙前期雅克萨之战,迫使沙俄同意进行谈判。1689年签订《尼布楚条约》从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

北部:蒙古 噶尔丹 叛乱 1757年平定噶尔丹叛乱。设盟、旗两级单位统治

西北:边疆 大小和卓叛乱 平定大小和卓叛乱。1762年设伊犁将军,总领军政事务

台湾归入清朝版图

1683年

1684年

清军进攻台湾,郑氏军队战败

清朝设置台湾府,隶属福建省

①加强了中央政府对台湾的管辖②巩固了东南海防

③台湾的社会经济发展步入了新的历史时期

清朝在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,任命蒙古王公为盟长、旗长。

在新疆维吾尔族地区,由朝廷委派伊犁将军总领军政事务,基层行政委任维吾尔族伯克进行管理。

康熙帝在上谕中指出:“昔秦兴土石之功,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀(代指蒙古诸部),使之防备朔方,较长城更为坚固”;“秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民。民心悦,则邦本得,而边境自固,所谓众志成城也。”—摘自《清圣祖实录》

三、经略四方定版图

1、清廷对西藏地区有效管辖

①顺治帝赐予五世达赖喇嘛金册、金印和“达赖喇嘛”的封号

②康熙帝册封格鲁派另一位首领为 “班禅额尔德尼”的封号

此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封

1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣,监督西藏地方政务

金瓶掣签掣签

《钦定西藏章程》

金瓶掣签目的是用抽签的方式来选定藏传佛教各大活的继承人,革除西藏活佛转世制度存在的弊端,防止蒙藏贵族操纵转世灵通的选择。

2、清朝政府专设理藩院掌管蒙古族、藏族等少数民族事务,地位与六部等同。对于边疆地区采取因地制宜的政策, 尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子, 取得了较好的统治效果。

民族大团结

西南 土司宗教 土司割据 推行改土归流政策

宗教问题 中央册封达赖班禅。1727年开始派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏。1793年颁布《钦定藏内善后章程》从法律上明确中央管辖权

中央 设理藩院,掌管蒙古族、藏族等民族事务。

尊重少数民族社会、习俗和宗教信仰

笼络各民族的上层分子(蒙古归附)。

大事集权,小事放权,因地制宜进行行政管理

西跨葱岭

西北达巴尔喀什湖

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北外兴安岭和库页岛

东临太平洋

东南到台湾及附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等

南到南海诸岛

巩固了空前统一的多民族国家

清朝行政区划:

包括18个省,

5个将军辖区,

2个办事大臣辖区

落日余晖盛世衰

---统治危机的初显

康熙即位前夕(即十七世纪中叶),中国和世界都处在新旧交替的紧要关头,都在经受战争与变革的动荡。以尼德兰为榜样的英国资产阶级革命终于敲响了封建社会的丧钟,世界历史从此进入了资本主义时期。欧洲列强的殖民扩张很快到达中国的近邻:西班牙已占领菲律宾;荷兰已控制印度尼西亚,前锋抵达日本西南各藩;英、法、葡已在印度和中印半岛建立许多殖民据点;葡、荷分据着我国澳门和台湾;俄国势力已伸入我国黑龙江流域……。这种形势对当时的清王朝既是挑战又是机会。如果能够利用西人东渐(缩短了空间距离)便于接近与了解之机,加快中西经济文化交流,加紧学习西方先进科技,大胆进行社会变革,就会在东西方差距还不太大、西人争夺重点尚未集中于中国的情况下,率先在东方建成资本主义强国。

一、内部机制下的隐忧

朝廷的奢侈铺张、各级官吏的贪腐以及社会财富向官家望族的急剧积聚,导致乾隆朝晚期和嘉道时期社会财富占有上的极度两极分化,从而破坏了清初市场经济在传统中国社会内部的专制政制下进一步成长的基础:一方面,政府官员和缙绅地主大量购置和兼并土地,过着奢侈淫逸的生活;另一方面,大批农民失地破产成为流民,过着极其悲惨的生活。

——韦森:《清代政制下中国市场经济的周期性兴衰》

明朝鼎盛时期:1亿多

明末:

人口锐减

康熙时:1.5亿

乾隆末年:3亿

1840年:4.1亿

(1)人地矛盾突出,导致进一步开荒垦田,使天然植被

和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降

(2)造成社会压力,影响了经济的持续发展

后期经济衰败

连年战乱

清初经济发展

国力增强,社会安定

影响

1.内部:人口的增长

18世纪中叶,米贵成为突出的社会问题,18世纪价格总水平上涨了300%,打文武官员以至满汉兵丁的廉俸粮饷百年间却几乎维持原额不变。乾隆十六年,乾隆皇帝曾说道:“楚省正、二月间米价自一两一、二钱至五、六钱不等,虽未至二两,而民食已难。

——戴逸《18世纪的中国与世界》

总结:物价上涨成为严重的社会问题。

白莲教起义:嘉庆后期,白莲教支派天理教发动的一次起义还攻入了北京皇宫。

2.内部:白莲教起义

3.外部:闭关锁国政策

(1)含义:严格限制对外贸易

(2)原因:

材料一:天朝物产丰盈,无所不有,原不藉(借助)外夷(外国)货物以通有无。

——1793年乾隆致英国国王书

材料二:“天朝富有四海,岂需尔小国些微货物哉 ”

——嘉庆帝的敕谕

(3)措施:

①只保留广州一处对外通商,“十三行”代为管理对外贸易事务;②严格约束外商活动;③禁止民间出海贸易。

(4)影响:

对西方殖民者的侵略活动曾起到过一定的自卫作用

这种以闭关自首为主的政策,并不能真正消除外来潜在威胁,反而加深了隔阂与矛盾。统治者妄尊自大的心态无法适应世界潮流,中国逐渐落后于世界潮流。

错失机遇与发展失之交臂

课堂小结

在世界形势风云变化的时代,抓住优势与机遇尤为重要。历史的经验值得注意。当21世纪的我们面对一个更加激烈的综合国力竞争的时候,以世界眼光看待“康乾盛世”的历史教训,不仅刻骨铭心,而且促使我们必须紧紧抓住21世纪头20年这个新的战略机遇期,为实现中华民族的伟大复兴做出自己的贡献。

关于康乾盛世,著名学者戴逸提出了不同的观点:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在向滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。”为什么戴逸先生说康乾盛世“貌似太平辉煌,实则衰世凄凉”,这一时期的历史真相又是什么?

第14课

清朝的鼎盛与危机

课标要求:

1.了解清封建专制的发展对中国社会的影响;

2.认识康乾盛世下中国社会面临的危机;

3.了解清统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

康乾盛世铸辉煌

---君主专制与疆域奠定

论疆域,比明朝扩大了一倍以上,且东西南朔,"四夷咸服”;

论财力,“内外度支,有盈无细,府库所贮,月羡岁增”,经济总量占居世界首位;

论人口,从1700年到1794年的不足白年时间里已不止翻了一番,达3.13亿,占世界人口总数的1∕3;

论文化,则完成了包括《古今图书集成》和《四库全书》在内的“御纂诸书”;

论城市,当时世界拥有50万以上居民的城市共有10个,中国就占了6个。

——周武《论康乾盛世》

一、康雍乾时期的君主专制

1、皇帝独断朝廷大政方针,事必躬亲。对地方具体事物也详加过问。

乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考以来,一切用人听言大权从无旁假。即左右亲信大臣,亦未有能荣辱人、能生死人者。

——《清高宗实录》卷323乾隆十三年八月辛亥

部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

迅速、机密的联系方式,

使皇帝能够更直接、广泛地获取信息, 提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制。

2、推行奏折制度,强化对官僚机构的控制

四川提督岳钟琪的奏折,红色文字为雍正帝的朱批

密折是臣下秘密直接达于皇帝的奏章。雍正元年,雍正赋予全体封疆大吏密折权,下令各省总督巡抚密上奏折,一折只言一事,无论大小时务,皆许据实敷陈。后来雍正又给提督、总兵官、布政使、按察使及学政全体官员密折权,甚至特许一些“品级卑微”、“无奏对之分”、如道府同知副将之类的小臣径上密折之权。密折可随时随事奏闻,“一切地方之利弊,通省吏治之勤惰,上司孰公孰私,属员某优某劣,营伍是否整饬,百姓之生计若何,风俗之淳浇奚似,即邻近远省以及都门内外,凡有骇人听闻之事,不必待真知灼见,悉可以风闻入告也。”

内容:皇帝在通常奏章之外,还命令地方官员密折奏事

作用:

加强了皇帝对地方的控制,提高了行政效率

允许官员密报奏事,有利于官员之间的相互牵制

奏折的保密性强,不易泄露信息,有利于皇帝掌握各方面的情况,加强对官员的监督

地方的自主与积极性受到压制

3、设立军机处,官员在皇帝监督下工作,日夜轮流值班

军机处

南书房

议政王大臣会议

皇权受到限制

皇权得到扩大

皇权到达顶峰

皇太极

康熙

雍正

内阁

清初,中央政权机构大体采用明朝制度,设内阁,置六部,负责处理日常事务;但还保留着由满洲贵族组成的议政王大臣会议,其权力凌驾于内阁、六部之上,凡军国大事都由其决定,皇权受到限制

(1)康熙时设南书房

目的:

加强皇权

在宫内设南书房,挑选翰林院学士入值。当值的翰林院学士名义上是陪伴皇帝赋诗作画,实际上参与机务,替皇帝起草诏令

影响:

形成议政王大臣会议、内阁和南书房三个辅政机构,互相制约,最后集权于皇帝手中

(2)设立军机处(君主专制达到顶峰)

雍正年间,用兵西北两路,以内阁在太和门外,直(连日值班)者多虑漏泄军机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——为用兵西北,防止泄露军事机密而设置 (直接)

设立的时间、原因:

——为强化皇权。 (根本)

设立的职能:

只能跪受笔录,秉承皇帝旨意办事。

职能的演变:由最初单纯协助处理军事逐步扩大到其他政务,成为辅助皇帝处理政务最重要的中枢机构。

军国大计,罔不总揽,自雍正、乾隆后,百八十年,威命所寄,不于内阁,而于军机处,盖隐然执政之府矣。……即承旨诸臣亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿》

军机处的评价(影响):

①明显提高了中央集权政府的行政效率;

②进一步加强了君主专制制度,军政大权完全集中于皇帝手中,标志着君主专制制度达到了顶峰。

③与当时世界潮流背道而驰:决策具独断性、随意性,官吏唯上是从,易出现失误,——封建专制制度的衰落

4、实行文字狱与文化专制政策,加强思想控制

朝臣查嗣庭任江西主考,出题“维民所止”,被告发“维止”二字,影射“去雍正二字之首”。雍正大怒,将查嗣庭入狱。结果使查连惊带吓死于狱中,其尸被戮,查的亲属或处斩、或凌迟、或流放。有个叫徐骏的官员,仅仅因为诗中有“清风不识字,何必乱翻书”一句,便被扣上“诽谤朝廷”的罪名,落得个身首异处。

在顺治朝6宗,康熙朝13宗,雍正朝20宗,乾隆朝约为140宗,嘉庆朝1宗,光绪朝1宗。加起来,见于文献的清朝文字狱约为180余宗。

——统计于郭成廉、林铁钧著:《清朝文字狱》(群众出版社1990年版)

在乾隆后期的禁书运动中,共禁毁书籍3100余种,15.1万余部,销毁书板8万块以上。民间惧祸自行销毁者不在其内。

——据黄爱平《四库全书纂修研究》

文化专制政策

目的 压制汉人的民族反抗意识,加强君主专制中央集权

表现 (1)大力提倡尊孔读经,组织人力大规模进行整理文献和编纂书籍的活动

(2)对全国书籍进行全面检查,把认为是对清朝统治不利的书籍列为禁书,收缴并销毁

影响:(1)致使不少极有价值的历史文献绝迹或失真

(2)造成社会恐怖气氛,文化凋敝,禁锢思想,摧残人才,严重阻碍中国社会的转型与进步

沙俄入侵

准噶尔叛乱

台湾割据

西藏地区

二、虽远必诛卫国土

危机 背景 经过/措施

东南:台湾 1682年郑成功收复台湾 1683年郑氏后人向清投降,1684年设台湾府,隶属福建省

东北:沙俄 17世纪沙俄入侵黑龙江流域 康熙前期雅克萨之战,迫使沙俄同意进行谈判。1689年签订《尼布楚条约》从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

北部:蒙古 噶尔丹 叛乱 1757年平定噶尔丹叛乱。设盟、旗两级单位统治

西北:边疆 大小和卓叛乱 平定大小和卓叛乱。1762年设伊犁将军,总领军政事务

台湾归入清朝版图

1683年

1684年

清军进攻台湾,郑氏军队战败

清朝设置台湾府,隶属福建省

①加强了中央政府对台湾的管辖②巩固了东南海防

③台湾的社会经济发展步入了新的历史时期

清朝在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,任命蒙古王公为盟长、旗长。

在新疆维吾尔族地区,由朝廷委派伊犁将军总领军政事务,基层行政委任维吾尔族伯克进行管理。

康熙帝在上谕中指出:“昔秦兴土石之功,修筑长城,我朝施恩于喀尔喀(代指蒙古诸部),使之防备朔方,较长城更为坚固”;“秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民。民心悦,则邦本得,而边境自固,所谓众志成城也。”—摘自《清圣祖实录》

三、经略四方定版图

1、清廷对西藏地区有效管辖

①顺治帝赐予五世达赖喇嘛金册、金印和“达赖喇嘛”的封号

②康熙帝册封格鲁派另一位首领为 “班禅额尔德尼”的封号

此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封

1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣,监督西藏地方政务

金瓶掣签掣签

《钦定西藏章程》

金瓶掣签目的是用抽签的方式来选定藏传佛教各大活的继承人,革除西藏活佛转世制度存在的弊端,防止蒙藏贵族操纵转世灵通的选择。

2、清朝政府专设理藩院掌管蒙古族、藏族等少数民族事务,地位与六部等同。对于边疆地区采取因地制宜的政策, 尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子, 取得了较好的统治效果。

民族大团结

西南 土司宗教 土司割据 推行改土归流政策

宗教问题 中央册封达赖班禅。1727年开始派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏。1793年颁布《钦定藏内善后章程》从法律上明确中央管辖权

中央 设理藩院,掌管蒙古族、藏族等民族事务。

尊重少数民族社会、习俗和宗教信仰

笼络各民族的上层分子(蒙古归附)。

大事集权,小事放权,因地制宜进行行政管理

西跨葱岭

西北达巴尔喀什湖

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北外兴安岭和库页岛

东临太平洋

东南到台湾及附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等

南到南海诸岛

巩固了空前统一的多民族国家

清朝行政区划:

包括18个省,

5个将军辖区,

2个办事大臣辖区

落日余晖盛世衰

---统治危机的初显

康熙即位前夕(即十七世纪中叶),中国和世界都处在新旧交替的紧要关头,都在经受战争与变革的动荡。以尼德兰为榜样的英国资产阶级革命终于敲响了封建社会的丧钟,世界历史从此进入了资本主义时期。欧洲列强的殖民扩张很快到达中国的近邻:西班牙已占领菲律宾;荷兰已控制印度尼西亚,前锋抵达日本西南各藩;英、法、葡已在印度和中印半岛建立许多殖民据点;葡、荷分据着我国澳门和台湾;俄国势力已伸入我国黑龙江流域……。这种形势对当时的清王朝既是挑战又是机会。如果能够利用西人东渐(缩短了空间距离)便于接近与了解之机,加快中西经济文化交流,加紧学习西方先进科技,大胆进行社会变革,就会在东西方差距还不太大、西人争夺重点尚未集中于中国的情况下,率先在东方建成资本主义强国。

一、内部机制下的隐忧

朝廷的奢侈铺张、各级官吏的贪腐以及社会财富向官家望族的急剧积聚,导致乾隆朝晚期和嘉道时期社会财富占有上的极度两极分化,从而破坏了清初市场经济在传统中国社会内部的专制政制下进一步成长的基础:一方面,政府官员和缙绅地主大量购置和兼并土地,过着奢侈淫逸的生活;另一方面,大批农民失地破产成为流民,过着极其悲惨的生活。

——韦森:《清代政制下中国市场经济的周期性兴衰》

明朝鼎盛时期:1亿多

明末:

人口锐减

康熙时:1.5亿

乾隆末年:3亿

1840年:4.1亿

(1)人地矛盾突出,导致进一步开荒垦田,使天然植被

和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降

(2)造成社会压力,影响了经济的持续发展

后期经济衰败

连年战乱

清初经济发展

国力增强,社会安定

影响

1.内部:人口的增长

18世纪中叶,米贵成为突出的社会问题,18世纪价格总水平上涨了300%,打文武官员以至满汉兵丁的廉俸粮饷百年间却几乎维持原额不变。乾隆十六年,乾隆皇帝曾说道:“楚省正、二月间米价自一两一、二钱至五、六钱不等,虽未至二两,而民食已难。

——戴逸《18世纪的中国与世界》

总结:物价上涨成为严重的社会问题。

白莲教起义:嘉庆后期,白莲教支派天理教发动的一次起义还攻入了北京皇宫。

2.内部:白莲教起义

3.外部:闭关锁国政策

(1)含义:严格限制对外贸易

(2)原因:

材料一:天朝物产丰盈,无所不有,原不藉(借助)外夷(外国)货物以通有无。

——1793年乾隆致英国国王书

材料二:“天朝富有四海,岂需尔小国些微货物哉 ”

——嘉庆帝的敕谕

(3)措施:

①只保留广州一处对外通商,“十三行”代为管理对外贸易事务;②严格约束外商活动;③禁止民间出海贸易。

(4)影响:

对西方殖民者的侵略活动曾起到过一定的自卫作用

这种以闭关自首为主的政策,并不能真正消除外来潜在威胁,反而加深了隔阂与矛盾。统治者妄尊自大的心态无法适应世界潮流,中国逐渐落后于世界潮流。

错失机遇与发展失之交臂

课堂小结

在世界形势风云变化的时代,抓住优势与机遇尤为重要。历史的经验值得注意。当21世纪的我们面对一个更加激烈的综合国力竞争的时候,以世界眼光看待“康乾盛世”的历史教训,不仅刻骨铭心,而且促使我们必须紧紧抓住21世纪头20年这个新的战略机遇期,为实现中华民族的伟大复兴做出自己的贡献。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进