5.1化学反应中的质量守恒同步练习—2021—2022学年九年级化学鲁教版上册(word 含答案)

文档属性

| 名称 | 5.1化学反应中的质量守恒同步练习—2021—2022学年九年级化学鲁教版上册(word 含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 134.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-08 16:00:55 | ||

图片预览

文档简介

5.1化学反应中的质量守恒——同步练习

一、单选题(共16题;共32分)

1.对化学反应:M+H2SO4=CaSO4↓+2N的认识,错误的是( )

A. N中一定含有氢元素 B. 相对分子质量:M>N C. M可能是CaO D. N可能是HNO3

2.二百多年前,在密闭容器中加热汞的方法测定了空气的成分,这位科学家是( )

A. 门捷列夫 B. 拉瓦锡 C. 道尔顿 D. 阿伏伽德罗

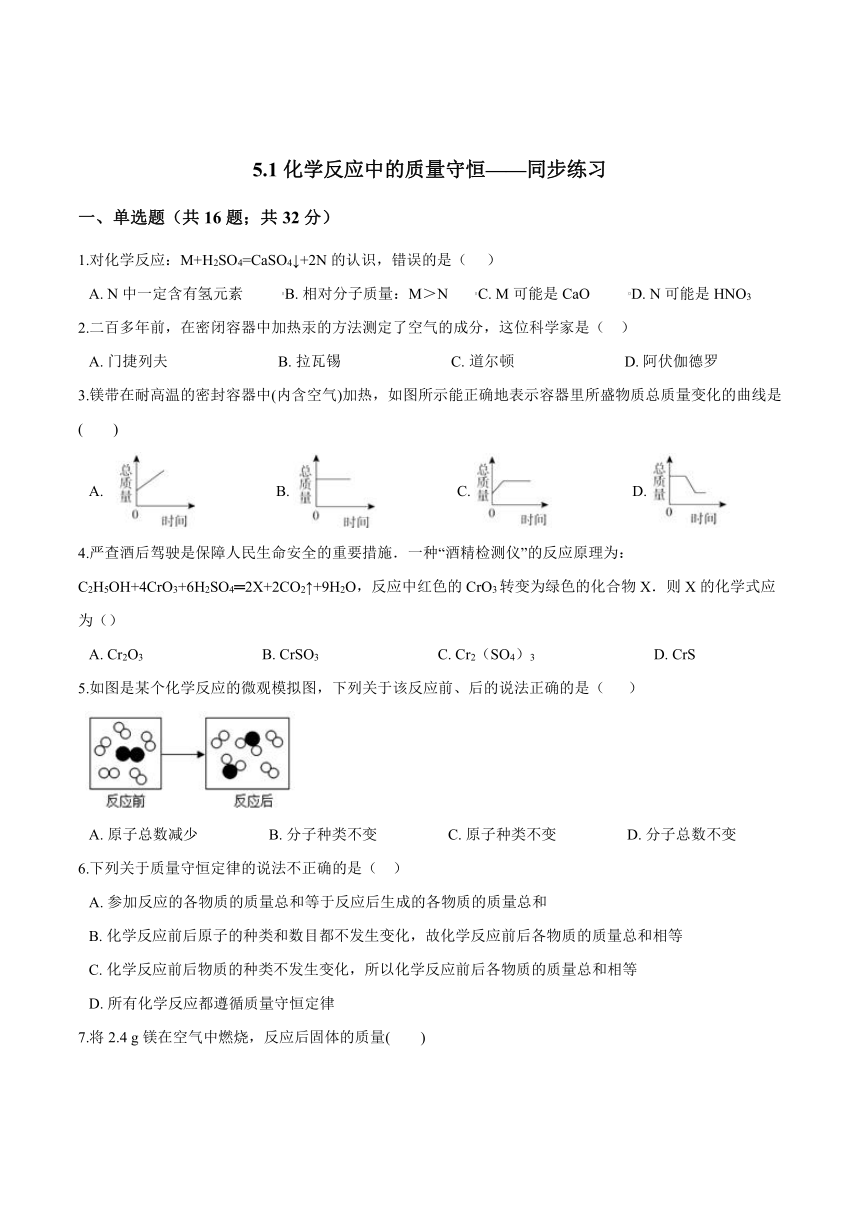

3.镁带在耐高温的密封容器中(内含空气)加热,如图所示能正确地表示容器里所盛物质总质量变化的曲线是( )

A. B. C. D.

4.严查酒后驾驶是保障人民生命安全的重要措施.一种“酒精检测仪”的反应原理为:C2H5OH+4CrO3+6H2SO4═2X+2CO2↑+9H2O,反应中红色的CrO3转变为绿色的化合物X.则X的化学式应为()

A. Cr2O3 B. CrSO3 C. Cr2(SO4)3 D. CrS

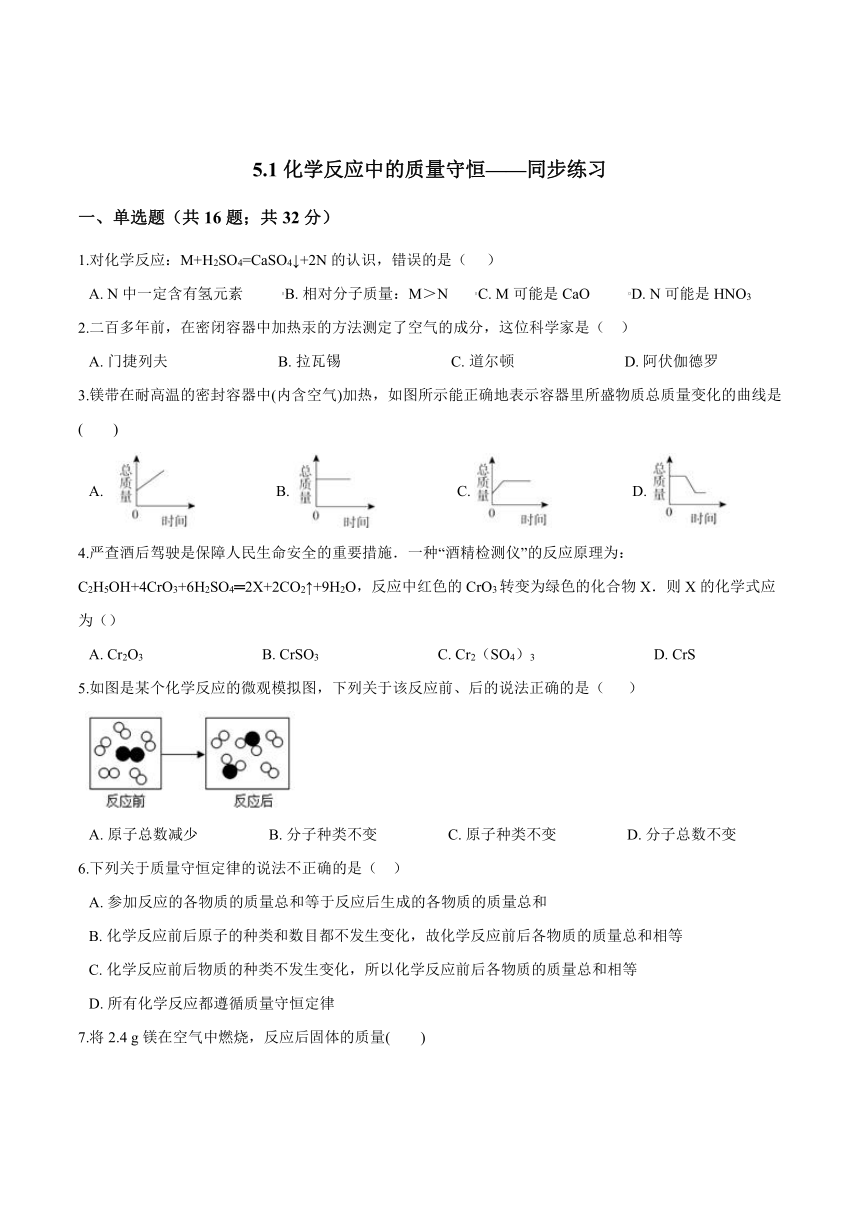

5.如图是某个化学反应的微观模拟图,下列关于该反应前、后的说法正确的是( )

A. 原子总数减少 B. 分子种类不变 C. 原子种类不变 D. 分子总数不变

6.下列关于质量守恒定律的说法不正确的是( )

A. 参加反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和

B. 化学反应前后原子的种类和数目都不发生变化,故化学反应前后各物质的质量总和相等

C. 化学反应前后物质的种类不发生变化,所以化学反应前后各物质的质量总和相等

D. 所有化学反应都遵循质量守恒定律

7.将2.4 g镁在空气中燃烧,反应后固体的质量( )

A. 等于2.4 g B. 大于2.4 g C. 小于2.4 g D. 无法确定

8.在一个密闭容器中放入X、Y、Z、W四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如下表,则关于此反应的认识错误的是()

物质 X Y Z W

反应前质量 2 1 16 16

反应后质量 17 m 6 11

A. 物质Y可能是该反应的催化剂 B. 该反应为分解反应

C. 反应后Z和Y的质量比为6:1 D. 反应的Z和W的质量比为2:1

9.下图所示是某反应前后的微观示意图,“ ”和“ ”表示两种不同的原子,据图分析下列说法正确的是()

A. 该反应是分解反应 B. 反应前后分子和原子的种类都发生改变

C. 该反应可能为2H2+O2 2H2O D. 该反应的生成物为两种

10.某化合物X在空气中完全燃烧,反应的化学方程式是X+3O2 ═ 2CO2+3H2O则X的化学式为( )

A. CH4O B. C2H6 C. C2H6O D. C2H4

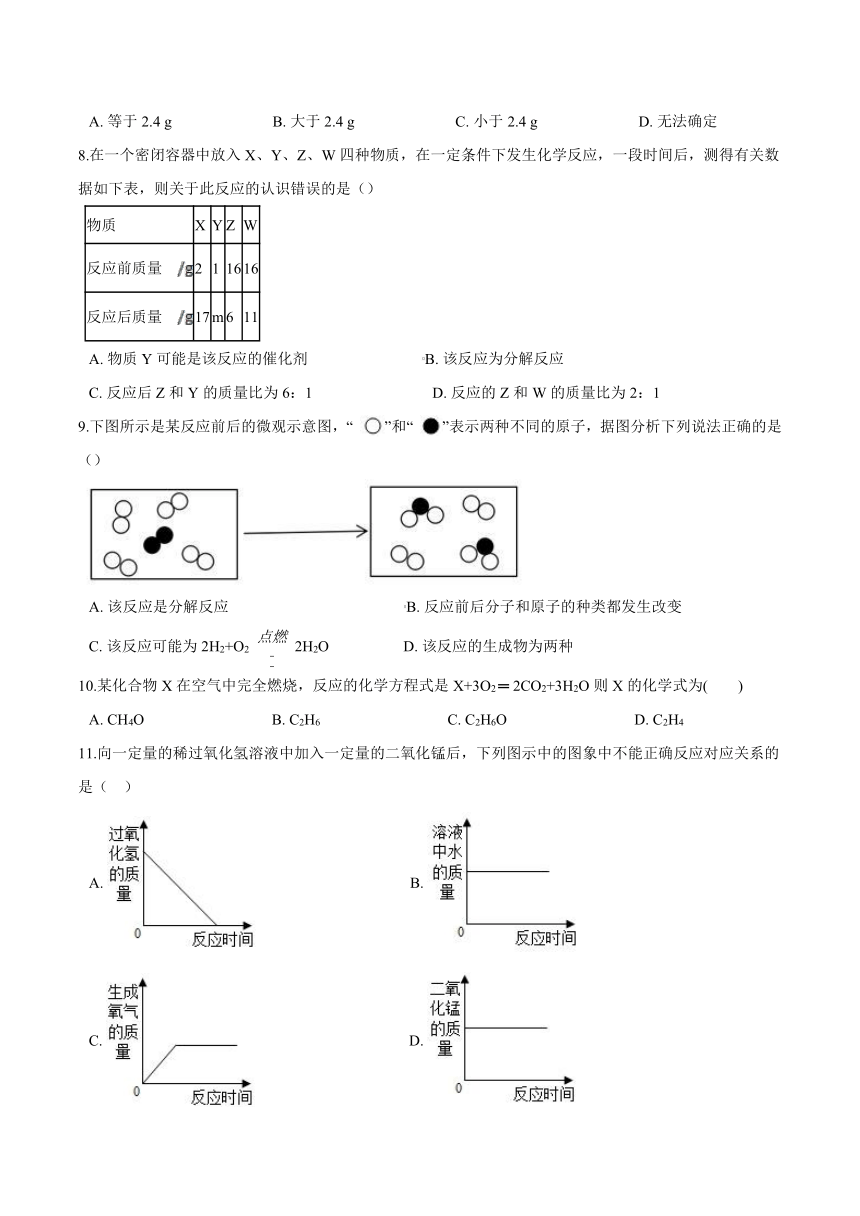

11.向一定量的稀过氧化氢溶液中加入一定量的二氧化锰后,下列图示中的图象中不能正确反应对应关系的是( )

A. B.

C. D.

12.纯净物X在氧气中完全燃烧的化学方程式为: 下列说法不正确的是

A. 该反应前后原子的种类发生改变 B. X是最简单的有机化合物

C. 该反应的生成物都是氧化物 D. X是天然气的主要成分

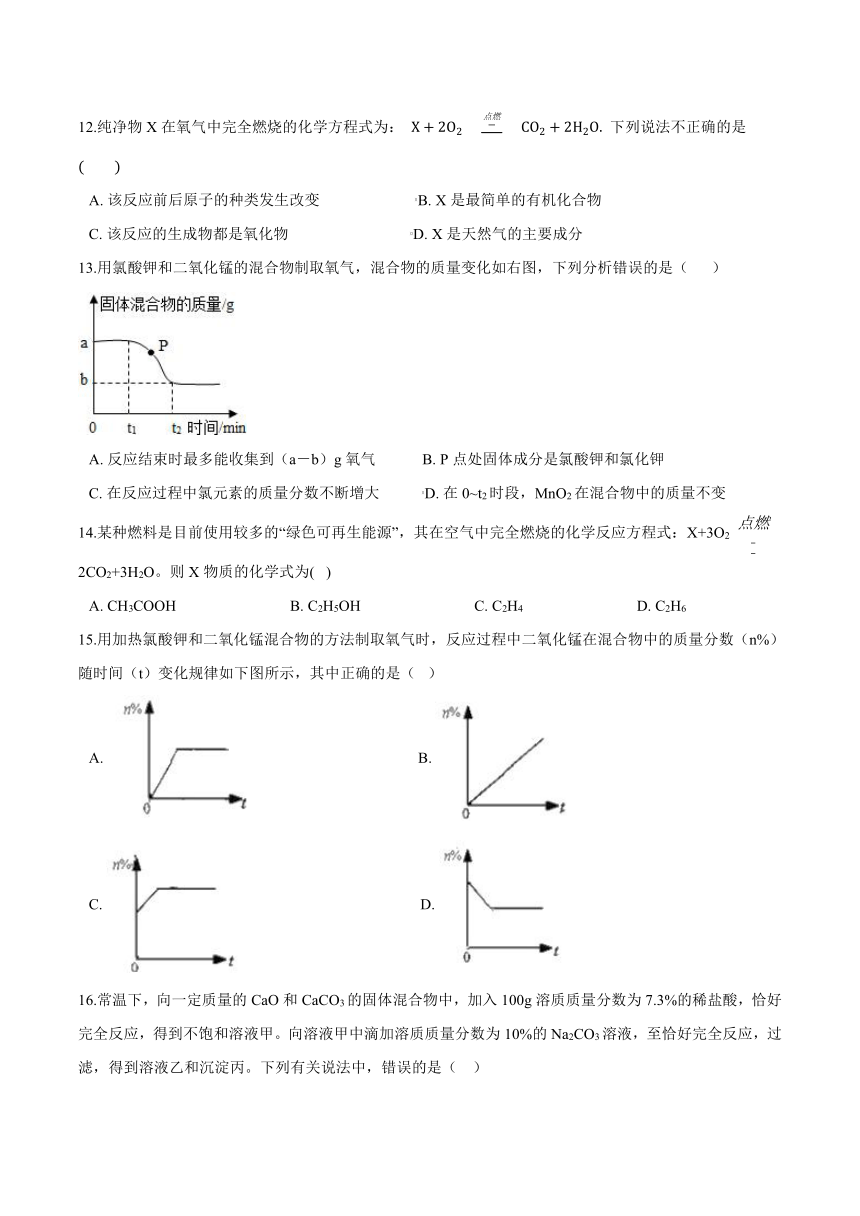

13.用氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气,混合物的质量变化如右图,下列分析错误的是( )

A. 反应结束时最多能收集到(a-b)g氧气 B. P点处固体成分是氯酸钾和氯化钾

C. 在反应过程中氯元素的质量分数不断增大 D. 在0~t2时段,MnO2在混合物中的质量不变

14.某种燃料是目前使用较多的“绿色可再生能源”,其在空气中完全燃烧的化学反应方程式:X+3O2 2CO2+3H2O。则X物质的化学式为( )

A. CH3COOH B. C2H5OH C. C2H4 D. C2H6

15.用加热氯酸钾和二氧化锰混合物的方法制取氧气时,反应过程中二氧化锰在混合物中的质量分数(n%)随时间(t)变化规律如下图所示,其中正确的是( )

A. B.

C. D.

16.常温下,向一定质量的CaO和CaCO3的固体混合物中,加入100g溶质质量分数为7.3%的稀盐酸,恰好完全反应,得到不饱和溶液甲。向溶液甲中滴加溶质质量分数为10%的Na2CO3溶液,至恰好完全反应,过滤,得到溶液乙和沉淀丙。下列有关说法中,错误的是( )

A. 固体混合物中钙元素的质量为4g

B. 反应过程中生成的CO2质量为4.4g

C. 加入碳酸钠溶液的质量为106g

D. 溶液乙中只含一种溶质

二、多选题(共4题;共20分)

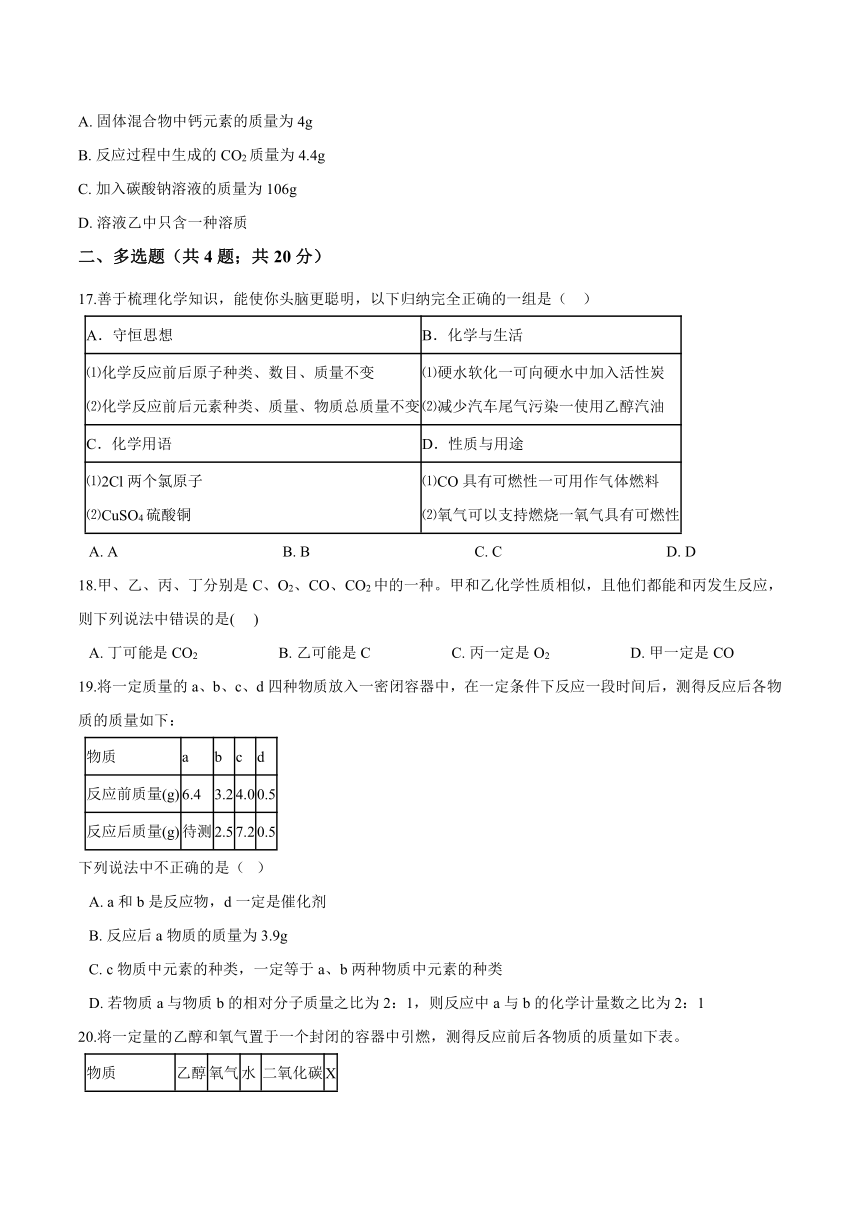

17.善于梳理化学知识,能使你头脑更聪明,以下归纳完全正确的一组是( )

A.守恒思想 B.化学与生活

⑴化学反应前后原子种类、数目、质量不变 ⑵化学反应前后元素种类、质量、物质总质量不变 ⑴硬水软化一可向硬水中加入活性炭 ⑵减少汽车尾气污染一使用乙醇汽油

C.化学用语 D.性质与用途

⑴2Cl两个氯原子 ⑵CuSO4硫酸铜 ⑴CO具有可燃性一可用作气体燃料 ⑵氧气可以支持燃烧一氧气具有可燃性

A. A B. B C. C D. D

18.甲、乙、丙、丁分别是C、O2、CO、CO2中的一种。甲和乙化学性质相似,且他们都能和丙发生反应,则下列说法中错误的是( )

A. 丁可能是CO2 B. 乙可能是C C. 丙一定是O2 D. 甲一定是CO

19.将一定质量的a、b、c、d四种物质放入一密闭容器中,在一定条件下反应一段时间后,测得反应后各物质的质量如下:

物质 a b c d

反应前质量(g) 6.4 3.2 4.0 0.5

反应后质量(g) 待测 2.5 7.2 0.5

下列说法中不正确的是( )

A. a和b是反应物,d一定是催化剂

B. 反应后a物质的质量为3.9g

C. c物质中元素的种类,一定等于a、b两种物质中元素的种类

D. 若物质a与物质b的相对分子质量之比为2:1,则反应中a与b的化学计量数之比为2:1

20.将一定量的乙醇和氧气置于一个封闭的容器中引燃,测得反应前后各物质的质量如下表。

物质 乙醇 氧气 水 二氧化碳 X

反应前质量/g 4.6 8.0 0 0 0

反应后质量/g 0 0 5.4 4.4 a

下列判断错误的是( )

A. 表中a的值为26 B. X可能是该反应的催化剂

C. X一定不含氢元素 D. 若起始时氧气的质量是9.6g,则无X生成

三、综合题(共5题;共48分)

21.2020年3月22-28日是第三十三届“中国水周”,活动的主题为“坚持节水优先,建设幸福河湖”。

(1).伊通河水中含有许多杂质,可利用吸附、沉淀、过滤、消毒和蒸馏等方法净化,其中单一操作净化程度最高的方法是 。

(2).区分硬水和软水可用肥皂水,将肥皂水放入水样后,振荡,浮渣多、泡沫少的为 。

(3).爱护水资源是每个公民的责任和义务。下列行为属于节约用水的是 (填序号)。

A农业和园林浇灌改大水浸灌为喷灌

B洗菜的水用来浇花

C用自来水不断为西瓜冲水降温

D用工业废水浇地

(4).水通电分解过程中,没有发生变化的微粒是 。

22.下列是初中化学中的一些重要实验,请回答。

(1)A实验中能说明装置气密性好的现象是________。

(2)用B装置测定空气中氧气的含量,B中红磷必须足量的原因是________;若集气瓶中空气的体积为450 mL,当实验结束冷却至室温后,打开止水夹,进入集气瓶中水的体积约是________mL。

(3)用C装置验证质量守恒定律,实验过程中玻璃管上的气球先变大的原因是________。

(4)化学实验常在容器中放少量的水,但作用各不相同。图 D中水的作用是________。

23.二氧化铬(CrO2)可用于生产电子信息记录材料,制备CrO2的主要流程如下:

(1)上述流程中,Cr元素的化合价有________种。

(2)推测反应器1放出的气体中含N2 , 从元素守恒角度说明理由:________。

(3)上述流程中,用于分离提纯的设备有________。

24.某物质 在氧气中燃烧的化学方程式为 ,回答下列问题:

(1).R的化学式为 .

(2).CO2中碳元素的化合价为 .

25.我国科学家研究发现由CO2高效转化为甲醇(CH3OH)的新技术,该反应的微观过程如图所示:

请推断出物质丁并回答下列问题

(1)上述甲→丁四种物质中属于氧化物的有________(填化学式)。

(2)写出该反应的化学方程式________。

(3)类比乙醇的燃烧,写出甲醇在空气中完全燃烧的化学方程式________。

(4)若22g CO2全部转化为CH3OH,且反应中其它物质均不含碳元系,可生成CH3OH的质量为________g。

答案部分

一、单选题

1.【答案】 C

2.【答案】 B

3.【答案】 B

4.【答案】 C

5.【答案】 C

6.【答案】 C

7.【答案】 B

8.【答案】 B

9.【答案】 C

10.【答案】 C

11.【答案】 B

12.【答案】 A

13.【答案】 C

14.【答案】 B

15.【答案】 C

16.【答案】 B

二、多选题

17.【答案】 A,C

18.【答案】 A,D

19.【答案】 A,D

20.【答案】 A,B

三、综合题

21.【答案】 (1)蒸馏

(2)硬水

(3)AB

(4)氢原子、氧原子(或H、O)

22.【答案】 (1)烧杯中的导管口有气泡冒出

(2)将集气瓶中的氧气完全消耗;90mL

(3)红磷燃烧放热,使锥形瓶内压强增大

(4)防止生成物熔化溅落使集气瓶底炸裂

23.【答案】 (1)3

(2)反应物中含有氮元素

(3)过滤器、洗涤槽

24.【答案】 (1)

(2)

(

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

25.【答案】 (1)CO2、H2O

(2)CO2+3H2 CH3OH+H2O

(3)2CH3OH+3O2 2CO2+4H2O

(4)16

一、单选题(共16题;共32分)

1.对化学反应:M+H2SO4=CaSO4↓+2N的认识,错误的是( )

A. N中一定含有氢元素 B. 相对分子质量:M>N C. M可能是CaO D. N可能是HNO3

2.二百多年前,在密闭容器中加热汞的方法测定了空气的成分,这位科学家是( )

A. 门捷列夫 B. 拉瓦锡 C. 道尔顿 D. 阿伏伽德罗

3.镁带在耐高温的密封容器中(内含空气)加热,如图所示能正确地表示容器里所盛物质总质量变化的曲线是( )

A. B. C. D.

4.严查酒后驾驶是保障人民生命安全的重要措施.一种“酒精检测仪”的反应原理为:C2H5OH+4CrO3+6H2SO4═2X+2CO2↑+9H2O,反应中红色的CrO3转变为绿色的化合物X.则X的化学式应为()

A. Cr2O3 B. CrSO3 C. Cr2(SO4)3 D. CrS

5.如图是某个化学反应的微观模拟图,下列关于该反应前、后的说法正确的是( )

A. 原子总数减少 B. 分子种类不变 C. 原子种类不变 D. 分子总数不变

6.下列关于质量守恒定律的说法不正确的是( )

A. 参加反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和

B. 化学反应前后原子的种类和数目都不发生变化,故化学反应前后各物质的质量总和相等

C. 化学反应前后物质的种类不发生变化,所以化学反应前后各物质的质量总和相等

D. 所有化学反应都遵循质量守恒定律

7.将2.4 g镁在空气中燃烧,反应后固体的质量( )

A. 等于2.4 g B. 大于2.4 g C. 小于2.4 g D. 无法确定

8.在一个密闭容器中放入X、Y、Z、W四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如下表,则关于此反应的认识错误的是()

物质 X Y Z W

反应前质量 2 1 16 16

反应后质量 17 m 6 11

A. 物质Y可能是该反应的催化剂 B. 该反应为分解反应

C. 反应后Z和Y的质量比为6:1 D. 反应的Z和W的质量比为2:1

9.下图所示是某反应前后的微观示意图,“ ”和“ ”表示两种不同的原子,据图分析下列说法正确的是()

A. 该反应是分解反应 B. 反应前后分子和原子的种类都发生改变

C. 该反应可能为2H2+O2 2H2O D. 该反应的生成物为两种

10.某化合物X在空气中完全燃烧,反应的化学方程式是X+3O2 ═ 2CO2+3H2O则X的化学式为( )

A. CH4O B. C2H6 C. C2H6O D. C2H4

11.向一定量的稀过氧化氢溶液中加入一定量的二氧化锰后,下列图示中的图象中不能正确反应对应关系的是( )

A. B.

C. D.

12.纯净物X在氧气中完全燃烧的化学方程式为: 下列说法不正确的是

A. 该反应前后原子的种类发生改变 B. X是最简单的有机化合物

C. 该反应的生成物都是氧化物 D. X是天然气的主要成分

13.用氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气,混合物的质量变化如右图,下列分析错误的是( )

A. 反应结束时最多能收集到(a-b)g氧气 B. P点处固体成分是氯酸钾和氯化钾

C. 在反应过程中氯元素的质量分数不断增大 D. 在0~t2时段,MnO2在混合物中的质量不变

14.某种燃料是目前使用较多的“绿色可再生能源”,其在空气中完全燃烧的化学反应方程式:X+3O2 2CO2+3H2O。则X物质的化学式为( )

A. CH3COOH B. C2H5OH C. C2H4 D. C2H6

15.用加热氯酸钾和二氧化锰混合物的方法制取氧气时,反应过程中二氧化锰在混合物中的质量分数(n%)随时间(t)变化规律如下图所示,其中正确的是( )

A. B.

C. D.

16.常温下,向一定质量的CaO和CaCO3的固体混合物中,加入100g溶质质量分数为7.3%的稀盐酸,恰好完全反应,得到不饱和溶液甲。向溶液甲中滴加溶质质量分数为10%的Na2CO3溶液,至恰好完全反应,过滤,得到溶液乙和沉淀丙。下列有关说法中,错误的是( )

A. 固体混合物中钙元素的质量为4g

B. 反应过程中生成的CO2质量为4.4g

C. 加入碳酸钠溶液的质量为106g

D. 溶液乙中只含一种溶质

二、多选题(共4题;共20分)

17.善于梳理化学知识,能使你头脑更聪明,以下归纳完全正确的一组是( )

A.守恒思想 B.化学与生活

⑴化学反应前后原子种类、数目、质量不变 ⑵化学反应前后元素种类、质量、物质总质量不变 ⑴硬水软化一可向硬水中加入活性炭 ⑵减少汽车尾气污染一使用乙醇汽油

C.化学用语 D.性质与用途

⑴2Cl两个氯原子 ⑵CuSO4硫酸铜 ⑴CO具有可燃性一可用作气体燃料 ⑵氧气可以支持燃烧一氧气具有可燃性

A. A B. B C. C D. D

18.甲、乙、丙、丁分别是C、O2、CO、CO2中的一种。甲和乙化学性质相似,且他们都能和丙发生反应,则下列说法中错误的是( )

A. 丁可能是CO2 B. 乙可能是C C. 丙一定是O2 D. 甲一定是CO

19.将一定质量的a、b、c、d四种物质放入一密闭容器中,在一定条件下反应一段时间后,测得反应后各物质的质量如下:

物质 a b c d

反应前质量(g) 6.4 3.2 4.0 0.5

反应后质量(g) 待测 2.5 7.2 0.5

下列说法中不正确的是( )

A. a和b是反应物,d一定是催化剂

B. 反应后a物质的质量为3.9g

C. c物质中元素的种类,一定等于a、b两种物质中元素的种类

D. 若物质a与物质b的相对分子质量之比为2:1,则反应中a与b的化学计量数之比为2:1

20.将一定量的乙醇和氧气置于一个封闭的容器中引燃,测得反应前后各物质的质量如下表。

物质 乙醇 氧气 水 二氧化碳 X

反应前质量/g 4.6 8.0 0 0 0

反应后质量/g 0 0 5.4 4.4 a

下列判断错误的是( )

A. 表中a的值为26 B. X可能是该反应的催化剂

C. X一定不含氢元素 D. 若起始时氧气的质量是9.6g,则无X生成

三、综合题(共5题;共48分)

21.2020年3月22-28日是第三十三届“中国水周”,活动的主题为“坚持节水优先,建设幸福河湖”。

(1).伊通河水中含有许多杂质,可利用吸附、沉淀、过滤、消毒和蒸馏等方法净化,其中单一操作净化程度最高的方法是 。

(2).区分硬水和软水可用肥皂水,将肥皂水放入水样后,振荡,浮渣多、泡沫少的为 。

(3).爱护水资源是每个公民的责任和义务。下列行为属于节约用水的是 (填序号)。

A农业和园林浇灌改大水浸灌为喷灌

B洗菜的水用来浇花

C用自来水不断为西瓜冲水降温

D用工业废水浇地

(4).水通电分解过程中,没有发生变化的微粒是 。

22.下列是初中化学中的一些重要实验,请回答。

(1)A实验中能说明装置气密性好的现象是________。

(2)用B装置测定空气中氧气的含量,B中红磷必须足量的原因是________;若集气瓶中空气的体积为450 mL,当实验结束冷却至室温后,打开止水夹,进入集气瓶中水的体积约是________mL。

(3)用C装置验证质量守恒定律,实验过程中玻璃管上的气球先变大的原因是________。

(4)化学实验常在容器中放少量的水,但作用各不相同。图 D中水的作用是________。

23.二氧化铬(CrO2)可用于生产电子信息记录材料,制备CrO2的主要流程如下:

(1)上述流程中,Cr元素的化合价有________种。

(2)推测反应器1放出的气体中含N2 , 从元素守恒角度说明理由:________。

(3)上述流程中,用于分离提纯的设备有________。

24.某物质 在氧气中燃烧的化学方程式为 ,回答下列问题:

(1).R的化学式为 .

(2).CO2中碳元素的化合价为 .

25.我国科学家研究发现由CO2高效转化为甲醇(CH3OH)的新技术,该反应的微观过程如图所示:

请推断出物质丁并回答下列问题

(1)上述甲→丁四种物质中属于氧化物的有________(填化学式)。

(2)写出该反应的化学方程式________。

(3)类比乙醇的燃烧,写出甲醇在空气中完全燃烧的化学方程式________。

(4)若22g CO2全部转化为CH3OH,且反应中其它物质均不含碳元系,可生成CH3OH的质量为________g。

答案部分

一、单选题

1.【答案】 C

2.【答案】 B

3.【答案】 B

4.【答案】 C

5.【答案】 C

6.【答案】 C

7.【答案】 B

8.【答案】 B

9.【答案】 C

10.【答案】 C

11.【答案】 B

12.【答案】 A

13.【答案】 C

14.【答案】 B

15.【答案】 C

16.【答案】 B

二、多选题

17.【答案】 A,C

18.【答案】 A,D

19.【答案】 A,D

20.【答案】 A,B

三、综合题

21.【答案】 (1)蒸馏

(2)硬水

(3)AB

(4)氢原子、氧原子(或H、O)

22.【答案】 (1)烧杯中的导管口有气泡冒出

(2)将集气瓶中的氧气完全消耗;90mL

(3)红磷燃烧放热,使锥形瓶内压强增大

(4)防止生成物熔化溅落使集气瓶底炸裂

23.【答案】 (1)3

(2)反应物中含有氮元素

(3)过滤器、洗涤槽

24.【答案】 (1)

(2)

(

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

25.【答案】 (1)CO2、H2O

(2)CO2+3H2 CH3OH+H2O

(3)2CH3OH+3O2 2CO2+4H2O

(4)16

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质