七年级语文上册第三单元 名著导读《朝花夕拾》同步练习卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级语文上册第三单元 名著导读《朝花夕拾》同步练习卷(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 515.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-08 21:21:51 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册《第三单元 名著导读《朝花夕拾》》2021年同步练习卷(1)

一、《小引》

1.《朝花夕拾》最初发表在《莽原》上,是鲁迅先生1926年所作的回忆性散文集,共 篇回忆文章。

2.《朝花夕拾》的原题《 》,取名《朝花夕拾》的意思是 比喻 。

3.《朝花夕拾》中的“目前是这么离奇,心里是这么芜杂”你怎么理解?

4.阅读《朝花夕拾》小引第三段,思考:作者不能“带露折花”即“朝花朝拾”的原因是什么?

二、《后记》

5.《后记》中提到的故事除了《二十孝图》中提到的那几个外,还提到 、 等。

6.

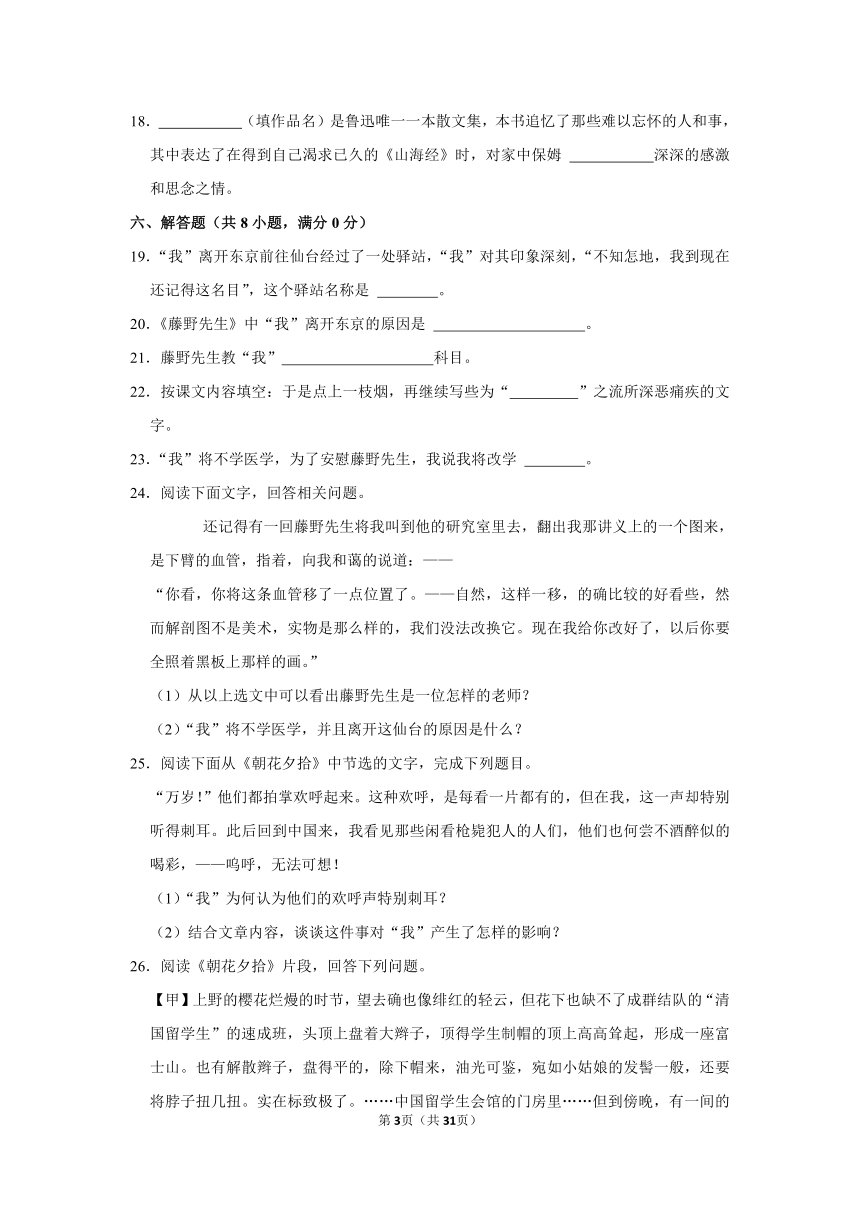

(1)如图是《后记》中的插图,涉及文中哪两篇文章。

(2)人们都说《朝花夕拾》这是“温馨的回忆与理性的批判”体现,结合三篇文本说说你的发现?

三、《无常》

7.“无常”这个“鬼而人,理而情”的形象受到民众的喜爱,主要原因是( )

A.形象好看 B.活泼诙谐

C.能勾摄恶人魂魄 D.公正的裁判是在阴间

8.《无常》选自 性散文集《 》,作者 ,原名 ,籍贯为浙江绍兴。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》等。

9.《朝花夕拾》中,借众鬼嘲弄人生,用阴间来讽刺阳世,对“正人君子”进行了淋漓尽致的嘲弄和鞭挞的文章是《 》。

10.在《无常》一文中,鲁迅提到:无常有黑白两种,白无常又称 ,黑无常又称 ,人们喜爱的是 。无常是一种有人情味的鬼,它的来历是民间传说。

11.无常是一个什么形象?

12.鲁迅写《无常》有何用意?

四、《从百草园到三味书屋》

13.名著阅读。

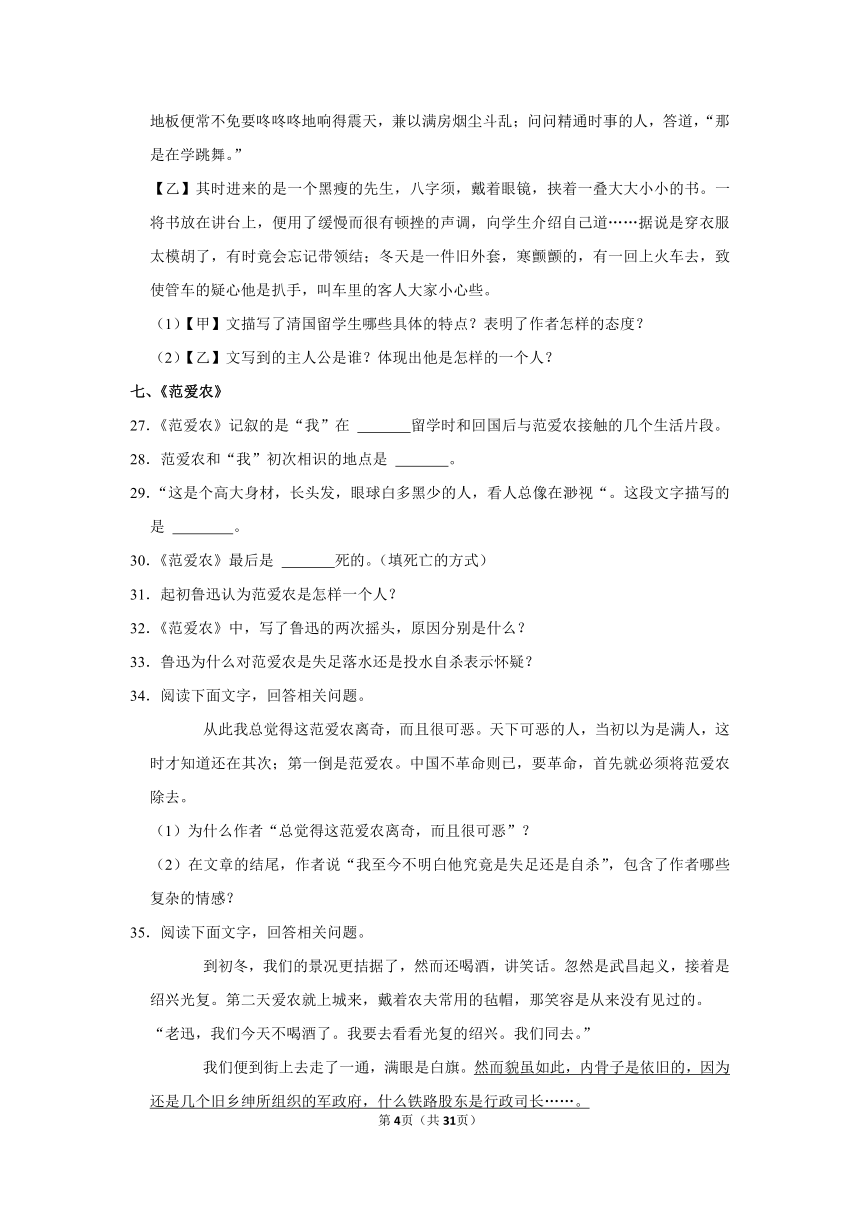

如图是丰子恺先生为《朝花夕拾》画的三幅插图。根据画意和文字提示,任选两幅写出相关文章的篇名。

选择 和 ,篇名分别是《 》和《 》。

14.为什么要写美女蛇的故事?

15.比较长妈妈和《从百草原到三味书屋》中的寿先生。

16.有人说,《朝花夕拾》包含了作者“温馨的回忆与理性的批判”。结合具体文章,写出一处能够表现作者“温馨的回忆”或“理性的批判”的内容。

五、《猫狗鼠》《阿长与<山海经>》

17.《朝花夕拾》里有不少与读书有关的叙述。请写出下面两段文字所属的篇名。

①“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。《 》

②请用一句话,写出你读《阿长与<山海经>》的感受。

18. (填作品名)是鲁迅唯一一本散文集,本书追忆了那些难以忘怀的人和事,其中表达了在得到自己渴求已久的《山海经》时,对家中保姆 深深的感激和思念之情。

六、解答题(共8小题,满分0分)

19.“我”离开东京前往仙台经过了一处驿站,“我”对其印象深刻,“不知怎地,我到现在还记得这名目”,这个驿站名称是 。

20.《藤野先生》中“我”离开东京的原因是 。

21.藤野先生教“我” 科目。

22.按课文内容填空:于是点上一枝烟,再继续写些为“ ”之流所深恶痛疾的文字。

23.“我”将不学医学,为了安慰藤野先生,我说我将改学 。

24.阅读下面文字,回答相关问题。

还记得有一回藤野先生将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼的说道:——

“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

(1)从以上选文中可以看出藤野先生是一位怎样的老师?

(2)“我”将不学医学,并且离开这仙台的原因是什么?

25.阅读下面从《朝花夕拾》中节选的文字,完成下列题目。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝彩,——呜呼,无法可想!

(1)“我”为何认为他们的欢呼声特别刺耳?

(2)结合文章内容,谈谈这件事对“我”产生了怎样的影响?

26.阅读《朝花夕拾》片段,回答下列问题。

【甲】上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。……中国留学生会馆的门房里……但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。”

【乙】其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道……据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的,有一回上火车去,致使管车的疑心他是扒手,叫车里的客人大家小心些。

(1)【甲】文描写了清国留学生哪些具体的特点?表明了作者怎样的态度?

(2)【乙】文写到的主人公是谁?体现出他是怎样的一个人?

七、《范爱农》

27.《范爱农》记叙的是“我”在 留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段。

28.范爱农和“我”初次相识的地点是 。

29.“这是个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视“。这段文字描写的是 。

30.《范爱农》最后是 死的。(填死亡的方式)

31.起初鲁迅认为范爱农是怎样一个人?

32.《范爱农》中,写了鲁迅的两次摇头,原因分别是什么?

33.鲁迅为什么对范爱农是失足落水还是投水自杀表示怀疑?

34.阅读下面文字,回答相关问题。

从此我总觉得这范爱农离奇,而且很可恶。天下可恶的人,当初以为是满人,这时才知道还在其次;第一倒是范爱农。中国不革命则已,要革命,首先就必须将范爱农除去。

(1)为什么作者“总觉得这范爱农离奇,而且很可恶”?

(2)在文章的结尾,作者说“我至今不明白他究竟是失足还是自杀”,包含了作者哪些复杂的情感?

35.阅读下面文字,回答相关问题。

到初冬,我们的景况更拮据了,然而还喝酒,讲笑话。忽然是武昌起义,接着是绍兴光复。第二天爱农就上城来,戴着农夫常用的毡帽,那笑容是从来没有见过的。

“老迅,我们今天不喝酒了。我要去看看光复的绍兴。我们同去。”

我们便到街上去走了一通,满眼是白旗。然而貌虽如此,内骨子是依旧的,因为还是几个旧乡绅所组织的军政府,什么铁路股东是行政司长……。

(节选自《朝花夕拾 范爱农》)

(1)范爱农为什么会露出“没来没有见过的”笑容?

(2)联系相关内容说一说,画线语句暗含作者何种情感?

八、解答题(共10小题,满分0分)

36.《父亲的病》主要讲的是什么内容?

37.《父亲的病》故事发生在哪里?

38.陈莲河给鲁迅的父亲看病时所开的药引是什么

39.《父亲的病》中父亲患的病是 。

40.《父亲的病》中为父亲看病的第二个医生是 。

41.《父亲的病》中屡次提及庸医误人的种种荒诞行为,试举一例。

42.鲁迅描写几位“名医”的行医态度、作风开方等种种表现,揭示了这些人怎样的实质?

43.《父亲的病》中提到衍太太的几件事是什么?

44.父亲临终时,衍太太让年幼的鲁迅不停的大声喊“父亲!”,此事为什么让鲁迅后悔不已?

45.鲁迅写《父亲的病》的目的是什么?

九、《琐记》

46.鲁迅在《琐记》中提到喜欢看一本书是赫胥黎的《 》。

47.鲁迅在《琐记》中记叙为了“寻别一类人们去”又选择了无须学费的南京 。

48.“好。那么,走罢!”而去“寻别一类人们去”一语出自鲁迅的《 》篇。

49.在《琐记》一文中,鲁迅用了“ ”词来讽刺洋务派的办学。

50.鲁迅在《琐记》中写自己一有空闲,就照例地吃侉饼、花生米、辣椒,看《天演论》,表现出鲁迅 。

51.鲁迅首次知道“赫胥黎”接触“物竞天择”、“苏格拉底”等人的思想是在 (学堂名称),这段经历在 (文章名称)中提及过。

52.在《琐记》一文中鲁迅先生曾描述了 的区别。

53.《琐记》中,衍太太对鲁迅说偷珠宝的事件后,她有没有散布流言

A.有

B.没有

54.《朝花夕拾》中记叙鲁迅为了寻“另一类的人们”而到南京求学的经过的是( )

A.《五猖会》 B.《琐记》 C.《父亲的病》 D.《无常》

55.下列文章中不曾提及“长妈妈”的篇目是 ( )

A.《狗 猫 鼠》 B.《五猖会》

C.《二十四孝图》 D.《琐记》

部编版七年级上册《第三单元 名著导读《朝花夕拾》》2021年同步练习卷(1)

参考答案与试题解析

一、《小引》

1.《朝花夕拾》最初发表在《莽原》上,是鲁迅先生1926年所作的回忆性散文集,共 10 篇回忆文章。

【分析】本题考查文学常识的把握。

【解答】答案:

10

【点评】文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

2.《朝花夕拾》的原题《 旧事重提 》,取名《朝花夕拾》的意思是 早晨的花,傍晚拾取。 比喻 回忆往事,重拾往事 。

【分析】本题考查名著文学常识及内容的把握。

【解答】答案:

旧事重提;早晨的花,傍晚拾取;回忆往事,重拾往事

【点评】阅读名著要记住名著的作者及情节、内容,了解名著中人物的性格、经历和命运。

3.《朝花夕拾》中的“目前是这么离奇,心里是这么芜杂”你怎么理解?

【分析】本题考查对重点语句的理解。解答此题,必须熟悉主要内容,结合写作背景来分析作答。

【解答】《朝花夕拾》小引中写道:“我常想在纷扰中寻出一点闲静来,然而委实不容易。目前是这么离奇,心里是这么芜杂。”这句话表明鲁迅当时的心境并不好,纷扰芜杂,甚至带着强烈的虚无与悲观。创作《朝花夕拾》时,鲁迅已是文坛举足轻重的作家。1926年“三一八”惨案后,鲁迅写了《记念刘和珍君》等文,愤怒声讨反动政府的无耻行径,遭到反动政府的迫害,不得不过起颠沛流离的生活。同年9月鲁迅接受了厦门大学的聘请,南下教书,但他在厦门大学只呆了四个多月,因为他发现厦门大学的空气和北京一样,也是污浊的。这正是“离奇和芜杂”的产生原因。

答案:

环境“离奇”:受当局通缉;遭现代评论派的诬蔑、攻击;被一些学者排挤打击,一年多时间被迫辗转北京、上海、厦门、广州四地。

心境“芜杂”:鲁迅是伟人,也是常人。在“离奇”的世事面前,鲁迅既有伟人的坚定,也有常人的苦痛。

【点评】解答此题,必须理解文章主要内容和情感,注意复习和归纳。

4.阅读《朝花夕拾》小引第三段,思考:作者不能“带露折花”即“朝花朝拾”的原因是什么?

【分析】本题考查对课文内容主旨的把握。解答此题,必须熟悉文章主要内容,理解文章主旨,然后抓住关键语句来分析作答。

【解答】“朝花夕拾”中的“朝”表示早年的时候,“夕”表示晚年时期。“朝花夕拾”是“早晨的花晚上拾起”,这里指鲁迅先生晚年回忆起童年时期、少年时期、青年时期的人和事。“带露折花”即“朝花朝拾”,如果是童年的鲁迅写童年时期的人和事,很显然不能写出有深度的文章,也就是当时的作者不能从整个社会去分析表达对现实的不满。

答案:

如果“带露折花”,作品就写不出一定的思想深度,也就是当时的作者不能从整个社会去分析表达对现实的不满。

【点评】解答此题,必须掌握课上老师讲授的知识要点,理解文章主要内容和情感,注意复习和归纳。

二、《后记》

5.《后记》中提到的故事除了《二十孝图》中提到的那几个外,还提到 李娥投炉 、 曹娥投江觅父尸 等。

【分析】本题考查学生文学常识的识记能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、生活时代,作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】答案:

李娥投炉、曹娥投江觅父尸、尝粪心忧

【点评】做好本题需要平时学习中做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

6.

(1)如图是《后记》中的插图,涉及文中哪两篇文章。

(2)人们都说《朝花夕拾》这是“温馨的回忆与理性的批判”体现,结合三篇文本说说你的发现?

【分析】本题考查名著的综合阅读。平时课外阅读要扎实,要善于做笔记,对名著中的人物、情节、细节、主旨等进行分类归纳,强加记忆。

【解答】(1)本题考查名著内容的识记。根据图片内容,左边的图涉及的文章是《无常》,右边图中有“曹娥投江觅父尸”,可知涉及的文章是《二十四孝图》。

(2)本题考查名著情节的识记与分析。根据题意,从《朝花夕拾》中任选三篇文章,指出其中体现“温馨的回忆与理性的批判”的内容即可。比如:《无常》一文中无常看到一位母亲为死去的儿子哭得伤心,放她的儿子还阳半刻。这是“温馨的回忆”具体表现;人们在现实生活中找不到公理,反被要求到阴间寻求公正的裁判。这又是“真理的批判”的具体表现。

答案:

(1)《无常》《二十四孝图》

(2)温馨的回忆:【示例一】《从百草园到三味书屋》一文描述孩子们在百草园的雪地上捕鸟的情景。

【示例二】《五猖会》一文中迎神赛会时,孩子们买一个“吹嘟嘟”,呲呲地吹上两天,享受一份游戏的快乐。

【示例三】《无常》一文中无常看到一位母亲为死去的儿子哭得伤心,放她的儿子还阳半刻。

真理的批判:

【示例一】《从百草园到三味书屋》一文中老师让孩子们读一些枯燥乏味的书。

【示例二】《五猖会》一文中去看赛会前,父亲强迫我背书,让我感到扫兴和痛苦。

【示例三】《无常》一文中人们在现实生活中找不到公理,反被要求到阴间寻求公正的裁判。

【点评】阅读名著中要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,又要知道一些细节,及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

三、《无常》

7.“无常”这个“鬼而人,理而情”的形象受到民众的喜爱,主要原因是( )

A.形象好看 B.活泼诙谐

C.能勾摄恶人魂魄 D.公正的裁判是在阴间

【分析】本题考查《朝花夕拾》的内容。

【解答】根据原著《朝花夕拾》中《无常》内容的理解,明确中“无常”这个“鬼而人,理而情”的形象受到民众的喜爱,主要原因是公正的裁判是在阴间。

故选:D。

【点评】朝花夕拾》作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

8.《无常》选自 回忆 性散文集《 朝花夕拾 》,作者 鲁迅 ,原名 周树人 ,籍贯为浙江绍兴。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》等。

【分析】本题考查学生文学常识的识记能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、生活时代,作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】答案:

回忆 朝花夕拾 鲁迅 周树人

【点评】做好本题需要平时学习中做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

9.《朝花夕拾》中,借众鬼嘲弄人生,用阴间来讽刺阳世,对“正人君子”进行了淋漓尽致的嘲弄和鞭挞的文章是《 无常 》。

【分析】本题考查学生文学常识的识记能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、生活时代,作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】答案:

无常

【点评】做好本题需要平时学习中做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

10.在《无常》一文中,鲁迅提到:无常有黑白两种,白无常又称 活无常 ,黑无常又称 死无常 ,人们喜爱的是 白无常 。无常是一种有人情味的鬼,它的来历是民间传说。

【分析】本题考查对课文内容主旨的把握。解答此题,必须熟悉文章主要内容,理解文章主旨,然后抓住关键语句来分析作答。

【解答】答案:

活无常;死无常;白无常

【点评】解答此题,必须掌握课上老师讲授的知识要点,理解文章主要内容和情感,注意复习和归纳。

11.无常是一个什么形象?

【分析】本题考查对名著重点人物的理解与分析。《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集。《无常》作为“回忆的记事”,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文中,多侧面地反映作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。《无常》通过无常这个“鬼”和现实中的“人”对比,深刻地刻画出了现实生活中某些“人格”不如“鬼格”的人的丑恶面目。《无常》中,从无常也有老婆和孩子的事实中,作者既写出了无常富于人情味的特点,又巧妙地讽刺了生活中那些虚伪的知识分子。

【解答】答案:

是一个“鬼而人,理而情”的勾魂使者,浑身雪白,粉面朱唇,眉黑如漆,活泼而诙谐的招人喜爱的鬼。

【点评】对于考试范围中提到的中外名著,一定要多读、熟读。对于书中重点塑造的人物形象,某个人物的经典故事,作品的思想意义等一定要了然于心。可以用表格或画图的形式把书的故事脉络理顺,帮助理解。

12.鲁迅写《无常》有何用意?

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】鲁迅在《无常》一文中,通过对无常的描述,指出“公正的裁判是在阴间”,以讽刺当时社会上的“正人君子”之流。文章讽刺人间没有公正,恶人不得恶报,所谓的“正人君子”根本不是公正的代表,并且想告诉人们:连鬼都有如此善心,人又应该怎么样呢。

答案:

讽刺人间没有公正,恶人不得恶报。所谓正人君子根本不是公正的代表,并且想告诉人们:连鬼都有如此善心,人又应该怎么样呢。

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

四、《从百草园到三味书屋》

13.名著阅读。

如图是丰子恺先生为《朝花夕拾》画的三幅插图。根据画意和文字提示,任选两幅写出相关文章的篇名。

选择 ① 和 ② ,篇名分别是《 从百草园到三味书屋 》和《 五猖会 》。

【分析】本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度,结合积累作答。

【解答】(1)本题考查学生对鲁迅经典《朝花夕拾》有关篇目知识的掌握。做题时,结合三幅插图并根据画意和文字提示进行作答即可。由题意可知《朝花夕拾》画的三幅插图,①捕鸟场景出自《从百草园到三味书屋》。 ②旧时孩子们常玩的吹嘟嘟出自《五猖会》。 ③活无常出自《无常》。

答案:

(1)①,②; 从百草园到三味书屋,五猖会

【点评】名著导读着重考查考生对中外文学名著的了解情况和阅读状态。因此,解答文学名著题必须建立在阅读的基础之上,不仅要“博闻强记”,还要有自己的独到见解。课标推荐的中外文学名著,对其名称、作者、主要人物形象、精彩的故事情节、内容提要等方面都要有所了解,深入思考,力求从作品中得到一定的启发。

14.为什么要写美女蛇的故事?

【分析】本题考查对课文内容的把握。解答此题,必须熟悉文章主要内容,然后分析作答。

【解答】由《从百草园到三味书屋》内容可知,美女蛇的故事给百草园增添了神秘感,丰富了百草园作为儿童乐园的情趣,也给了“我”一些教益,使其如下文所说的“觉得做人之险”“而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣”,即产生了惩恶的念头。

答案:

美女蛇的故事深深地吸引着“我”,使“我”得到一些教训,悟出一些道理,同时也给百草园增添了神秘色彩。

【点评】解答此题,必须掌握课上老师讲授的知识要点,理解文章主要内容,注意复习和归纳。

15.比较长妈妈和《从百草原到三味书屋》中的寿先生。

【分析】本题考查对课文重点人物的理解、分析与比较。《从百草园到三味书屋》是鲁迅的回忆性散文,选自他的散文集《朝花夕拾》。全文描述了色调不同,情韵各异的两大景片:百草园和三味书屋。作者写百草园,以“乐”为中心,以简约生动的文字,描绘了一个奇趣无穷的儿童乐园,其间穿插“美女蛇”的传说和冬天雪地捕鸟的故事,动静结合,详略得当,趣味无穷。三味书屋,则是一个完全不同的世界。作者逼真地写出了三味书屋的陈腐味,说它是“全城中称为最严厉的书塾”,儿童在那里受到规矩的束缚。但作者并未将三味书屋写得死气沉沉,而是通过课间学生溜到后园嬉耍,老私塾先生在课堂上入神读书学生乘机偷乐两个小故事的叙述,使三味书屋充满了谐趣,表现了儿童不可压抑的快乐天性。结合文章的具体情节分析长妈妈和寿镜吾先生的特点即可。

【解答】答案:

相同点:善良,慈爱,都比较关心孩童时的鲁迅,对鲁迅有较深刻的影响。

不同点:人物文化高低不同,表现形式也不同。

长妈妈的特点:在那个时代,农村的劳动妇女的落后、愚昧的特点和她的关心、善良的优点是交融在一起的。

寿镜吾先生的特点:外貌,用“高而瘦”“须发花白”“戴着大眼镜”,刻画出一个知识渊博的宿儒形象。作者用反复的修辞写他读书:“读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去”。——“微笑”“摇着”“拗过去,拗过去”,把寿镜吾先生读书时摇头晃脑的陶醉神态刻画得生动逼真。当学生们贪玩回教室晚了的时候,先生“普通总不过瞪几眼”,亲切的气氛流动其间。这些描写都充分表现了寿镜吾先生为人质朴方正,饱学而又和蔼的特点。

【点评】考查对于课文内容理解的题目,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

16.有人说,《朝花夕拾》包含了作者“温馨的回忆与理性的批判”。结合具体文章,写出一处能够表现作者“温馨的回忆”或“理性的批判”的内容。

【分析】本道题考查学生对鲁迅经典《朝花夕拾》有关知识的掌握。

【解答】本题考查名著《朝花夕拾》内容的理解。作者“温馨的回忆”或“理性的批判”的内容较多,温馨的场景是一些体现童真的地方,如:《从百草园到三味书屋》一文描述孩子们在百草园的雪地上捕鸟的情景。理性批判的是一些不合理的存在。如《从百草园到三味书屋》一文中老师让孩子们读一些枯燥乏味的书。

答案:

温馨的回忆:

【示例一】《从百草园到三味书屋》一文描述孩子们在百草园的雪地上捕鸟的情景。

【示例二】《五猖会》一文中迎神赛会时,孩子们买一个“吹嘟嘟”,呲呲地吹上两天,享受一份游戏的快乐。

【示例三】《无常》一文中无常看到一位母亲为死去的儿子哭得伤心,放她的儿子还阳半刻。

真理的批判:

【示例一】《从百草园到三味书屋》一文中老师让孩子们读一些枯燥乏味的书。

【示例二】《五猖会》一文中去看赛会前,父亲强迫我背书,让我感到扫兴和痛苦。

【示例三】《无常》一文中人们在现实生活中找不到公理,反被要求到阴间寻求公正的裁判。

【点评】学习中要注意积累的广泛性,既要注意的表面的知识,如作者、背景、写作特色、涉及人物及故事情节,甚至要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

五、《猫狗鼠》《阿长与<山海经>》

17.《朝花夕拾》里有不少与读书有关的叙述。请写出下面两段文字所属的篇名。

①“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。《 阿长与<山海经> 》

②请用一句话,写出你读《阿长与<山海经>》的感受。

【分析】《朝花夕拾》创作于1926年,是鲁迅所写的唯一一部回忆性的散文集,原名《旧事重提》。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

【解答】①本题考查识记文学常识的能力。结合掌握的名著内容,从“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了”中可知,选段选自《阿长与<山海经>》。

②本题考查阐述阅读感受的能力。结合掌握的名著内容,围绕着“阿长是一个‘守旧’、‘有神力’、关心爱护鲁迅”来阐述,言之有理即可。

答案:

①阿长与<山海经>。

②示例:读《阿长与<山海经>》我会感受到长妈妈的“守旧”,为作者有这样一个“有神力”的长妈妈而无比欣喜。

【点评】阅读名著除了识记文学常识,还要对涉及主要人物的精彩片段反复阅读,从而形成自己的阅读体验。

18. 《朝花夕拾》 (填作品名)是鲁迅唯一一本散文集,本书追忆了那些难以忘怀的人和事,其中表达了在得到自己渴求已久的《山海经》时,对家中保姆 长妈妈(阿长) 深深的感激和思念之情。

【分析】本题考查学生文学常识的识记能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、生活时代,作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】答案:

《朝花夕拾》长妈妈(阿长)

【点评】做好本题需要平时学习中做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

六、解答题(共8小题,满分0分)

19.“我”离开东京前往仙台经过了一处驿站,“我”对其印象深刻,“不知怎地,我到现在还记得这名目”,这个驿站名称是 日暮里 。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】从“从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目”可知,这个驿站名称是日暮里。因为“日暮”触发了作者忧国之情,印象深刻。

答案:

日暮里

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

20.《藤野先生》中“我”离开东京的原因是 看不惯清国留学生醉生梦死的样子 。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】离开东京是因为,作者看到东京也像南京那样乌烟瘴气,他远大的抱负与灰暗的环境相成尖锐矛盾,他厌恶东京的学习环境,厌恶清国留学生的浑浑噩噩,厌恶他们把环境搞得乌烟瘴气,说明东京不足留恋,不得不离开。

答案:

看不惯清国留学生醉生梦死的样子

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

21.藤野先生教“我” 解剖学(骨学、血管学、神经学) 科目。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】根据《藤野先生》中“这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学,血管学,神经学”“这回藤野先生所担任的功课,是解剖实习和局部解剖学”可知,藤野先生教“我”解剖学(骨学、血管学、神经学)科目。

答案:

解剖学(骨学、血管学、神经学)

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

22.按课文内容填空:于是点上一枝烟,再继续写些为“ 正人君子 ”之流所深恶痛疾的文字。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】文段出自《藤野先生》,根据原文内容可知,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

答案:

正人君子

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

23.“我”将不学医学,为了安慰藤野先生,我说我将改学 生物学 。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】根据《藤野先生》文中“‘我想去学生物学,先生教给我的学问,也还有用的。’其实我并没有决意要学生物学,因为看得他有些凄然,便说了一个安慰他的谎话”可知,“我”将不学医学,为了安慰藤野先生,我说我将改学生物学。

答案:

生物学

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

24.阅读下面文字,回答相关问题。

还记得有一回藤野先生将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼的说道:——

“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

(1)从以上选文中可以看出藤野先生是一位怎样的老师?

(2)“我”将不学医学,并且离开这仙台的原因是什么?

【分析】本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度。《藤野先生》,是现代文学家鲁迅于1926年在厦门大学时所写的一篇回忆性散文。作者在文中回忆了在日本仙台医学专门学校(今日本东北大学)的留学生活,表达了深切的怀念之情。另外,文中热烈赞颂藤野严九郎先生辛勤治学、诲人不倦的精神及其严谨踏实的作风,特别是他对中国人民的诚挚友谊。同时,也表现了作者强烈的爱国主义思想以及同帝国主义势力斗争的战斗精神。

【解答】(1)本题考查对名著人物的分析。通过“和蔼的说道”“现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画”等语句中可以看出藤野先生对学生要求严格、对作者关爱有加、毫无民族偏见、对科学严谨求实、循循善诱。

(2)本题考查对名著内容的掌握。“我”离开仙台的原因有很多。一是因为日本学生怀疑藤野先生向作者泄露了题目,他们根本看不起中国人。二是因为看电影时,鲁迅看到中国人为俄国人作侦探被日本人抓获要枪毙时,围观的也是一群中国人,日本学生拍掌欢呼,对中国人民大肆污蔑。鲁迅的民族自尊心受到了极大的伤害,同时感到中国人思想的麻木,想要弃医从文,从思想上拯救中国人。

答案:

(1)对学生要求严格、对作者关爱有加、毫无民族偏见、对科学严谨求实、循循善诱。

(2)一是因为日本学生怀疑藤野先生向作者泄露了题目,他们根本看不起中国人。二是因为看电影时,鲁迅看到中国人为俄国人作侦探被日本人抓获要枪毙时,围观的也是一群中国人,日本学生拍掌欢呼,对中国人民大肆污蔑。鲁迅的民族自尊心受到了极大的伤害,同时感到中国人思想的麻木,想要弃医从文,从思想上拯救中国人。

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

25.阅读下面从《朝花夕拾》中节选的文字,完成下列题目。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝彩,——呜呼,无法可想!

(1)“我”为何认为他们的欢呼声特别刺耳?

(2)结合文章内容,谈谈这件事对“我”产生了怎样的影响?

【分析】本题是《朝花夕拾》的选段,这是鲁迅在日本和同学们一起看电影的场景,电影讲述的是中国人给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人。鲁迅看到他们的反应后,感到震撼,这一事件对后来他弃医从文产生了极大影响。

【解答】(1)本题考查文章内容的概括。《朝花夕拾》是必读名著,考生需要了解前文背景:这是鲁迅在日本和同学们一起看电影的场景,电影讲述的是中国人给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人。周围人叫好欢呼,让鲁迅感到羞耻,感到自己作为“弱国子民”的悲哀与无助,认识了当时国人精神的麻木与愚昧。

(2)本题考查文中中心的理解。《朝花夕拾》是必读名著,考生需要了解作者人生经历,鲁迅在日本经历这一系列事情后,明白“学医救不了中国人”,要让整个民族重新焕发生机,必须给国民灌输新的思想,因此他决定弃医从文或通过更有效的方法拯救民族。

答案:

(1)答:看电影事件:电影讲述的是中国人给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人。感到自己作为“弱国子民”的悲哀与无助,“我”认识了当时国人精神的麻木与愚昧。

(2)答:假称自己要学生物学,实则弃医从文或通过更有效的方法拯救民族。

【点评】对课文所涉及到的重要作家作品以及作品内容、作品人物的识记情况和相关文体知识、文化常识的了解情况。平时要以课文为依托,作相应的知识积累。同时还要与名著阅读配合起来进行。

26.阅读《朝花夕拾》片段,回答下列问题。

【甲】上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。……中国留学生会馆的门房里……但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。”

【乙】其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道……据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的,有一回上火车去,致使管车的疑心他是扒手,叫车里的客人大家小心些。

(1)【甲】文描写了清国留学生哪些具体的特点?表明了作者怎样的态度?

(2)【乙】文写到的主人公是谁?体现出他是怎样的一个人?

【分析】本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度。《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,现编入《鲁迅全集》第2卷。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情

【解答】(1)本题考查对名著内容的概括。通过“头顶上盘着大辫子”“那是在学跳舞”等语句中可以看出清国留学生具有赏樱花、盘辫子、学跳舞等特点。表明了作者对清国留学生的厌恶和嘲讽。

(2)本题考查对名著人物形象的把握。通过文段中外貌描写可以看出是藤野先生,他是一位生活俭朴、治学严谨的学者。

答案:

(1)赏樱花、盘辫子、学跳舞等。表明了作者对清国留学生的厌恶和嘲讽。

(2)藤野先生,是一位生活俭朴、治学严谨的学者。

【点评】阅读名著除了识记文学常识,还要对涉及主要人物的精彩片段反复阅读,从而形成自己的阅读体验。

七、《范爱农》

27.《范爱农》记叙的是“我”在 日本 留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段。

【分析】本题考查名著情节。解答此题需要了解名著主要内容,尤其是主要情节,然后结合情节作答。

【解答】《范爱农》是鲁迅《朝花夕拾》中的一篇回忆性散文。作者追述自己在日本留学时和回国后和范爱农接触的几个生活片段,围绕范爱农写了四件事:徐锡麟事件、酒楼里叙旧、报馆案风波和范爱农之死。1905年,范爱农随徐锡麟夫妇赴日本留学,当时正在日本留学的鲁迅前往横滨迎接,就在这时候鲁迅与范爱农开始相识。报馆风波后,鲁迅先生去了南京,范爱农失去了工作,失业后陷于穷困潦倒之中,一次跟朋友去看戏,坐船回来,在大风雨中不幸落水致命。范爱农的一生代表了那时正直的知识分子的际遇和境况。

答案:日本

【点评】掌握名著情节是阅读名著的关键,只有掌握了情节了才能结合人物形象分析名著反映的社会生活。

28.范爱农和“我”初次相识的地点是 横滨 。

【分析】本题考查文本内容的理解与分析。解答此题要了解文章主要内容,分清层次,抓住关键语句来分析作答。

【解答】《范爱农》是鲁迅《朝花夕拾》中的一篇回忆性散文。作者追述自己在日本留学时和回国后和范爱农接触的几个生活片段,围绕范爱农写了四件事:徐锡麟事件、酒楼里叙旧、报馆案风波和范爱农之死。1905年,范爱农随徐锡麟夫妇赴日本留学,当时正在日本留学的鲁迅前往横滨迎接,就在这时候鲁迅与范爱农开始相识。报馆风波后,鲁迅先生去了南京,范爱农失去了工作,失业后陷于穷困潦倒之中,一次跟朋友去看戏,坐船回来,在大风雨中不幸落水致命。范爱农的一生代表了那时正直的知识分子的际遇和境况。

答案:横滨

【点评】掌握名著情节是阅读名著的关键,只有掌握了情节了才能结合人物形象分析名著反映的社会生活。

29.“这是个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视“。这段文字描写的是 范爱农 。

【分析】本题考查对名著重点人物的识记。《范爱农》是鲁迅于1926年所写的一篇回忆性散文,作者通过追叙自己在日本留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段,描述了范爱农在革命前不满黑暗社会、追求革命,辛亥革命后又备受迫害的遭遇,表现了作者对旧民主革命的失望和对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。全文语言朴素,感情真挚。

【解答】答案:

范爱农

【点评】做此类题目一定要牢牢掌握课文主要内容,对重点人物重点情节要有意识地去记忆,平时多温习,以免遗忘。

30.《范爱农》最后是 溺水 死的。(填死亡的方式)

【分析】本题考查文本内容的理解与分析。解答此题要了解文章主要内容,分清层次,抓住关键语句来分析作答。

【解答】解答此题,首先了解文章内容,掌握故事情节。《范爱农》是鲁迅《朝花夕拾》中的一篇回忆性散文。作者追述自己在日本留学时和回国后和范爱农接触的几个生活片段,围绕范爱农写了四件事:徐锡麟事件、酒楼里叙旧、报馆案风波和范爱农之死。报馆风波后,鲁迅先生去了南京,范爱农失去了工作,失业后陷于穷困潦倒之中,一次跟朋友去看戏,坐船回来,在大风雨中不幸落水致命。范爱农的一生代表了那时正直的知识分子的际遇和境况。

答案:

溺水

【点评】对于课文内容理解的题,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

31.起初鲁迅认为范爱农是怎样一个人?

【分析】本题考查对人物形象的认知。范爱农到日本横滨时,因一些误会,对鲁迅先生并不友好,鲁迅先生认为“他”是一个非常冷漠,十分胆小,对师长无情,与人背道而驰的人。

【解答】答案:

起初鲁迅认为范爱农是一个非常冷漠,十分胆小,对师长无情的人。

【点评】做此类题目一定要牢牢掌握课文主要内容,对重点人物重点情节要有意识地去记忆,平时多温习,以免遗忘。

32.《范爱农》中,写了鲁迅的两次摇头,原因分别是什么?

【分析】本题考查对内容的理解。解答此题,要读懂名著内容,再抓住关键语句作答。

【解答】由“汽船一到,看见一大堆,大概一共有十多人,一上岸便将行李放到税关上去候查检,关吏在衣箱中翻来翻去,忽然翻出一双绣花的弓鞋来,便放下公事,拿着仔细地看。我很不满,心里想,这些鸟男人,怎么带这东西来呢。自己不注意,那时也许就摇了摇头”可知,第一次摇头,是因为官吏从范爱农一行人的行李中搜出了绣花弓鞋,有损国体;由“检验完毕,在客店小坐之后,即须上火车。不料这一群读书人又在客车上让起坐位来了,甲要乙坐在这位上,乙要丙去坐,揖让未终,火车已开,车身一摇,即刻跌倒了三四个。我那时也很不满,暗地里想:连火车上的坐位,他们也要分出尊卑来……。自己不注意,也许又摇了摇头”可知,第二次摇头,是因为让座“分出尊卑”,显得迂腐庸俗。

答案:

第一次摇头,是因为官吏从范爱农一行人的行李中搜出了绣花弓鞋,有损国体;第二次摇头,是因为让座“分出尊卑”,显得迂腐庸俗。

【点评】解答此题,必须熟悉文章主要内容和情感,注意复习和归纳。

33.鲁迅为什么对范爱农是失足落水还是投水自杀表示怀疑?

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】这是一道把握文章主旨的题,分析时要结合当时的时代背景,造成其悲剧的原因有社会的原因也有他自身的原因。当时的社会腐朽没落,人们麻木,冷漠,人与人之间互相欺压、迫害。而作为性格上过于锋芒毕露的他,遇事有时软弱,这些都是造成他悲剧的原因。据此分析作答。

答案:

范爱农生性孤傲耿直,落落寡欢。鲁迅对范爱农之死,表示怀疑,实际上,是对当时黑暗而迂腐的社会的控诉,以及揭露了辛亥革命的不彻底性。

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

34.阅读下面文字,回答相关问题。

从此我总觉得这范爱农离奇,而且很可恶。天下可恶的人,当初以为是满人,这时才知道还在其次;第一倒是范爱农。中国不革命则已,要革命,首先就必须将范爱农除去。

(1)为什么作者“总觉得这范爱农离奇,而且很可恶”?

(2)在文章的结尾,作者说“我至今不明白他究竟是失足还是自杀”,包含了作者哪些复杂的情感?

【分析】《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是鲁迅先生的回忆性散文集。收录鲁迅先生于1926年创作的10篇回忆性散文。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

【解答】(1)本题考查对名著内容的把握。作者“总觉得这范爱农离奇,而且很可恶”是由两人在东京留学时的误会引起的。范爱农的老师徐锡麟因刺杀安徽巡抚恩铭被杀后,范爱农因为对鲁迅有偏见,故意反对鲁迅提议的“发电报到北京痛斥满政府的无人道”。鲁迅则主张“这一篇悲壮的文章必须深知烈士生平的人来作”,要求范爱农写,两人因此而发生冲突。据此作答,意对即可。

(2)本题考查对句子内涵的理解。作为范爱农的好友,“我至今不明白他究竟是失足还是自杀”一句中,透露出作者对好友不幸去世的同情和悼念,蕴含了无限伤感在其中。

答案:

(1)范爱农的老师徐锡麟因刺杀安徽巡抚恩铭被杀后,范爱农因为对鲁迅有偏见,故意反对鲁迅提议的“发电报到北京痛斥满政府的无人道”,在众人的压力下屈服后,又故意针对鲁迅要求主张发电的人拟电稿。鲁迅主张“这一篇悲壮的文章必须深知烈士生平的人来作”,要求范爱农写,两人因此而发生冲突。

(2)对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、体裁、涉及人物及故事情节等,还要知道一些细节,及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。这样做题时才能信手拈来,得心应手。

35.阅读下面文字,回答相关问题。

到初冬,我们的景况更拮据了,然而还喝酒,讲笑话。忽然是武昌起义,接着是绍兴光复。第二天爱农就上城来,戴着农夫常用的毡帽,那笑容是从来没有见过的。

“老迅,我们今天不喝酒了。我要去看看光复的绍兴。我们同去。”

我们便到街上去走了一通,满眼是白旗。然而貌虽如此,内骨子是依旧的,因为还是几个旧乡绅所组织的军政府,什么铁路股东是行政司长……。

(节选自《朝花夕拾 范爱农》)

(1)范爱农为什么会露出“没来没有见过的”笑容?

(2)联系相关内容说一说,画线语句暗含作者何种情感?

【分析】《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是鲁迅先生的回忆性散文集。收录鲁迅先生于1926年创作的10篇回忆性散文。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

【解答】(1)本题考查对名著内容的理解。解答此题要根据“忽然是武昌起义,接着是绍兴光复”一句来分析,作为一个进步人士,看到了革命胜利的希望,自然会喜出望外。这也体现了他不满黑暗社会,积极追求革命的形象。

(2)本题考查对语句内涵的理解。“然而貌虽如此,内骨子是依旧的,因为还是几个旧乡绅所组织的军政府,什么铁路股东是行政司长”展现的依然是反动的陈旧势力当道的社会现实,这其中包含的应是对革命失败的担忧,对旧民主革命的失望之情溢于言表。据此作答,意对即可。

答案:

(1)武昌起义和绍兴光复,范爱农感到非常兴奋,看到了革命胜利的希望,体现了他不满黑暗社会,积极追求革命的形象。

(2)对革命失败的担忧,对旧民主革命的失望。

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、体裁、涉及人物及故事情节等,还要知道一些细节,及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。这样做题时才能信手拈来,得心应手。

八、解答题(共10小题,满分0分)

36.《父亲的病》主要讲的是什么内容?

【分析】本题考查名著的理解与概括。

【解答】《父亲的病》回忆儿时为父亲延医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。记述鲁迅儿童时期在故乡的生活片段,展现了当时的人情世态和社会风貌,是了解少年鲁迅的可贵篇章。

答案:

主要写了作者的父亲患了严重的水肿病,长年无法康复,家里请了两位人称“神医”的医生来看,诊金高昂,开了不少药方,但都没有任何效果,最后父亲去世的事。

【点评】名著的考查是综合性学习中常见的种题型。学生在日常的学习中一定要注意这方面的积累,可以用笔记的形式记录下来,时时阅读,会对答题有帮助。

37.《父亲的病》故事发生在哪里?

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】《父亲的病》回忆儿时为父亲延医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。记述鲁迅儿童时期在故乡的生活片段,展现了当时的人情世态和社会风貌,是了解少年鲁迅的可贵篇章。所以,《父亲的病》故事发生在绍兴城内。

答案:

在绍兴城内。

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

38.陈莲河给鲁迅的父亲看病时所开的药引是什么 原配的蟋蟀一对

【分析】本题考查故事情节的积累,解答好此题一方面需熟悉文学名著的主要故事情节,另一方面需要对人物性格有充分的了解。

【解答】陈莲河这个反面人物就是一个实实在在的江湖骗子。他“巧妙”地使用连环套诈骗周家,第一套药引,蟋蟀也就罢了,还是“原配”。第二套药丸:鲁迅先生小时候也不知道这药丸的“精妙”,因为这本身就不能拿来治病。第三套:点在舌尖的“神丹”。第四套:前世的事。周伯宜已经不再信任陈莲河了,于是摇了摇头。

答案:

原配的蟋蟀一对

【点评】做这种题,熟读原作品,记住重点情节及人物的特征。相似人名注意不要记乱,必要时死记硬背。平时看名著要识记作家、熟知故事情节。

39.《父亲的病》中父亲患的病是 水肿 。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】《父亲的病》中父亲患的病是水肿。文中两位“名医”分别叫叶天士和陈莲河。

答案:

水肿

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

40.《父亲的病》中为父亲看病的第二个医生是 陈莲河 。

【分析】本题考查对课文内容的识记。《父亲的病》选自文学家鲁迅的散文集《朝花夕拾》,作者用讽刺的笔调写了庸医误人,以两个“名医”的药引一个比一个独特,表现了某些中医的故作高深,通过他们的相继借故辞去,体现出父亲的病一步步恶化,通过家庭的变故表达了对名医们庸医误人、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的深切的痛恨,在感叹中让人体会人生的伤悲。

【解答】答案:

陈莲河

【点评】做此类题目一定要牢牢掌握课文主要内容,对重点人物重点情节要有意识地去记忆,平时多温习,以免遗忘。

41.《父亲的病》中屡次提及庸医误人的种种荒诞行为,试举一例。

【分析】本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度。认真阅读名著,结合积累作答。

【解答】《父亲的病》中屡次提及庸医误人的种种荒诞行为。陈莲河就是一个实实在在的江湖骗子。周伯宜生命垂危之际仍旧泰然,说明这种情况也不是第一次了。他“巧妙”地使用连环套诈骗周家,第一套药引,蟋蟀也就罢了,还是什么“原配”,岂不是可笑至极?第二套药丸:鲁迅先生小时候也不知道这药丸的“精妙”,因为这本身就不能拿来治病。第三套:点在舌尖的“神丹”,其实也没有什么神奇,到这里,周伯宜已经开始怀疑陈莲河的医术了,摇头是因为实在太贵。第四套:前世的事。这完全就是瞎扯了,公然的欺骗。周伯宜可以看出已经不再信任陈莲河了,于是摇了摇头。

答案:

示例:陈莲河用药中要求“蟋蟀一对”,且要“原配,即本在一窠中者”。

【点评】解答此类问题,在平时的阅读中,注意对重点的人物及其情节进行重点记忆。

42.鲁迅描写几位“名医”的行医态度、作风开方等种种表现,揭示了这些人怎样的实质?

【分析】本题考查文本内容的理解与分析。该题是鲁迅的《父亲的病》的课文考题,课文回忆了儿时为父亲请医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

【解答】答案:

揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

【点评】考查对于课文内容理解的题目,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

43.《父亲的病》中提到衍太太的几件事是什么?

【分析】本题考查对课文内容的识记。衍太太是鲁迅所著的回忆散文《朝花夕拾》中的人物。在《琐记》和《父亲的病》两篇文章中出现。在《父亲的病》中,她在鲁迅的父亲临死时,一直怂恿鲁迅喊父亲的名字。

【解答】答案:

衍太太在父亲临死时怂恿“我”一直呼唤父亲。

【点评】考查对于课文内容理解的题目,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

44.父亲临终时,衍太太让年幼的鲁迅不停的大声喊“父亲!”,此事为什么让鲁迅后悔不已?

【分析】本题考查文本内容的理解与分析。该题是鲁迅的《父亲的病》的课文考题,课文回忆了儿时为父亲请医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。衍太太是鲁迅所著的回忆散文《朝花夕拾》中的人物。在《琐记》和《父亲的病》两篇文章中出现。她在鲁迅的父亲临死时,一直怂恿他喊父亲的名字,鼓励小孩子吃冰,怂恿鲁迅看黄色书籍,唆使鲁迅去偷母亲的首饰并散布谣言,总盼着邻家小孩干坏事。

【解答】答案:

因为鲁迅没有让父亲平静地死去。

【点评】考查对于课文内容理解的题目,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

45.鲁迅写《父亲的病》的目的是什么?

【分析】本题考查课文的写作目的、课文的中心主旨。《父亲的病》课文回忆了儿时为父亲请医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

【解答】答案:

作者通过写这篇文章,表达了作者对“名医”们庸医误人、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的深切的痛恨。

【点评】做此类题目一定要牢牢掌握课文主要内容,对文言文主要内容、思想内涵、重点人物重点情节,要有意识地去记忆,平时多做笔记多温习,以免遗忘。

九、《琐记》

46.鲁迅在《琐记》中提到喜欢看一本书是赫胥黎的《 天演论 》。

【分析】本题是对文学名著内容的考查。解答此类问题,必须对名著中的重要情节进行重点识记。

【解答】《琐记》记叙鲁迅为了寻找“另一类的人们”而到南京求学的经过。作品描述了当时的江南水师学堂和矿路学堂的种种弊端和求知的艰难,批评了洋务派学的“乌烟瘴气”。作者记述了最初接触进化论的兴奋心情和不顾老辈反对,如饥似渴地阅读《天演论》的情景,表现出探求真理的强烈欲望。

答案:

天演论

【点评】解答文学常识和名著阅读题,要阅读《语文课程标准》所规定的文学作品,牢记名著的书名、作者,了解作品的情节和内容,关注书中人物的经历、命运以及人物的性格特征。

47.鲁迅在《琐记》中记叙为了“寻别一类人们去”又选择了无须学费的南京 江南水师学堂 。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】鲁迅在《琐记》中提到离开故乡的原因是躲避流言和中伤,为了“寻别一类人们去”,他起初选择了无须学费的南京水师学堂,因为感到“不合适”和“乌烟瘴气”,他随后又考入了矿路学堂,在这个学堂里,他最喜欢阅读的一本书是《天演论》首次知道赫胥黎、苏格拉底等人的思想。

答案:

江南水师学堂

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

48.“好。那么,走罢!”而去“寻别一类人们去”一语出自鲁迅的《 琐记 》篇。

【分析】本题考查学生文学常识的识记能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、生活时代,作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】答案:

琐记

【点评】做好本题需要平时学习中做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

49.在《琐记》一文中,鲁迅用了“ 乌烟瘴气 ”词来讽刺洋务派的办学。

【分析】《琐记》是散文集《朝花夕拾》一书中第八篇文章,作品介绍了鲁迅先生冲破封建束缚,为追求新知识,离家求学至出国留学的一段生活经历。文章从作者切身感受出发,写出了进化论及资产阶级民主主义思想对进步青年的影响。

【解答】本题考查名著的主要内容。《琐记》一文回忆了,为追求新知识,离家求学至出国留学的一段生活经历。在文中用“乌烟瘴气”一词来讽刺洋务派的办学。

答案:

乌烟瘴气

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

50.鲁迅在《琐记》中写自己一有空闲,就照例地吃侉饼、花生米、辣椒,看《天演论》,表现出鲁迅 探求真理的强烈欲望 。

【分析】本题考查对课文主要人物和情节的理解与分析。《琐记》是鲁迅散文集《朝花夕拾》一书中第八篇文章,介绍了鲁迅先生冲破封建束缚,为追求新知识,离家求学至出国留学的一段生活经历。文章从作者切身感受出发,写出了进化论及资产阶级民主主义思想对进步青年的影响。

【解答】答案:

探求真理的强烈欲望

【点评】做此类题目一定要牢牢掌握课文主要内容,对重点课文重点内容要有意识地去记忆,平时多温习,以免遗忘。

51.鲁迅首次知道“赫胥黎”接触“物竞天择”、“苏格拉底”等人的思想是在 矿路学堂 (学堂名称),这段经历在 《琐记》 (文章名称)中提及过。

【分析】本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度。认真阅读名著,结合积累作答。

【解答】矿路学堂《琐记》

【点评】解答此类问题,在平时的阅读中,注意对重点的人物及其情节进行重点记忆。

52.在《琐记》一文中鲁迅先生曾描述了 新学堂与旧学堂 的区别。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】《朝花夕拾》中的《琐记》一文描述了新旧学堂的区别。新学堂:打破传统,将知识面打开,接受新思想,探求真理。旧学堂:一味只停留在知识的表面,墨守成规,封建主义。用作者话说是“乌烟瘴气”。

答案:

新学堂与旧学堂

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

53.《琐记》中,衍太太对鲁迅说偷珠宝的事件后,她有没有散布流言 A

A.有

B.没有

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】衍太太怂恿“我”拿母亲的钱或变卖家里的首饰,“我”并没有照做,但不久却传出“我”已经偷了家里的东西去变卖的流言。

故选:A。

答案:

A

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

54.《朝花夕拾》中记叙鲁迅为了寻“另一类的人们”而到南京求学的经过的是( )

A.《五猖会》 B.《琐记》 C.《父亲的病》 D.《无常》

【分析】本题考查对名著《朝花夕拾》相关知识的了解能力。

【解答】鲁迅在《朝花夕拾》的《琐记》中回忆了鲁迅离开绍兴去南京求学的过程,描述了当时江南水师学堂和矿务铁路学堂的种种弊端以及求知的艰难,批评了洋务派办学的乌烟瘴气。

故选:B。

【点评】阅读名著要记住名著的情节、内容,了解名著中人物的性格、经历和命运。

55.下列文章中不曾提及“长妈妈”的篇目是 ( )

A.《狗 猫 鼠》 B.《五猖会》

C.《二十四孝图》 D.《琐记》

【分析】本题考查名著《朝花夕拾》知识的把握。

【解答】本题考查名著内容及人物的把握,《朝花夕拾》中《狗 猫 鼠》、《五猖会》、《二十四孝图》都提及“长妈妈”,《琐记》未提及“长妈妈”。

故选:D。

【点评】名著常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读小说的相关情节,根据问题作答即可。

第1页(共1页)

一、《小引》

1.《朝花夕拾》最初发表在《莽原》上,是鲁迅先生1926年所作的回忆性散文集,共 篇回忆文章。

2.《朝花夕拾》的原题《 》,取名《朝花夕拾》的意思是 比喻 。

3.《朝花夕拾》中的“目前是这么离奇,心里是这么芜杂”你怎么理解?

4.阅读《朝花夕拾》小引第三段,思考:作者不能“带露折花”即“朝花朝拾”的原因是什么?

二、《后记》

5.《后记》中提到的故事除了《二十孝图》中提到的那几个外,还提到 、 等。

6.

(1)如图是《后记》中的插图,涉及文中哪两篇文章。

(2)人们都说《朝花夕拾》这是“温馨的回忆与理性的批判”体现,结合三篇文本说说你的发现?

三、《无常》

7.“无常”这个“鬼而人,理而情”的形象受到民众的喜爱,主要原因是( )

A.形象好看 B.活泼诙谐

C.能勾摄恶人魂魄 D.公正的裁判是在阴间

8.《无常》选自 性散文集《 》,作者 ,原名 ,籍贯为浙江绍兴。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》等。

9.《朝花夕拾》中,借众鬼嘲弄人生,用阴间来讽刺阳世,对“正人君子”进行了淋漓尽致的嘲弄和鞭挞的文章是《 》。

10.在《无常》一文中,鲁迅提到:无常有黑白两种,白无常又称 ,黑无常又称 ,人们喜爱的是 。无常是一种有人情味的鬼,它的来历是民间传说。

11.无常是一个什么形象?

12.鲁迅写《无常》有何用意?

四、《从百草园到三味书屋》

13.名著阅读。

如图是丰子恺先生为《朝花夕拾》画的三幅插图。根据画意和文字提示,任选两幅写出相关文章的篇名。

选择 和 ,篇名分别是《 》和《 》。

14.为什么要写美女蛇的故事?

15.比较长妈妈和《从百草原到三味书屋》中的寿先生。

16.有人说,《朝花夕拾》包含了作者“温馨的回忆与理性的批判”。结合具体文章,写出一处能够表现作者“温馨的回忆”或“理性的批判”的内容。

五、《猫狗鼠》《阿长与<山海经>》

17.《朝花夕拾》里有不少与读书有关的叙述。请写出下面两段文字所属的篇名。

①“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。《 》

②请用一句话,写出你读《阿长与<山海经>》的感受。

18. (填作品名)是鲁迅唯一一本散文集,本书追忆了那些难以忘怀的人和事,其中表达了在得到自己渴求已久的《山海经》时,对家中保姆 深深的感激和思念之情。

六、解答题(共8小题,满分0分)

19.“我”离开东京前往仙台经过了一处驿站,“我”对其印象深刻,“不知怎地,我到现在还记得这名目”,这个驿站名称是 。

20.《藤野先生》中“我”离开东京的原因是 。

21.藤野先生教“我” 科目。

22.按课文内容填空:于是点上一枝烟,再继续写些为“ ”之流所深恶痛疾的文字。

23.“我”将不学医学,为了安慰藤野先生,我说我将改学 。

24.阅读下面文字,回答相关问题。

还记得有一回藤野先生将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼的说道:——

“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

(1)从以上选文中可以看出藤野先生是一位怎样的老师?

(2)“我”将不学医学,并且离开这仙台的原因是什么?

25.阅读下面从《朝花夕拾》中节选的文字,完成下列题目。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝彩,——呜呼,无法可想!

(1)“我”为何认为他们的欢呼声特别刺耳?

(2)结合文章内容,谈谈这件事对“我”产生了怎样的影响?

26.阅读《朝花夕拾》片段,回答下列问题。

【甲】上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。……中国留学生会馆的门房里……但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。”

【乙】其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道……据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的,有一回上火车去,致使管车的疑心他是扒手,叫车里的客人大家小心些。

(1)【甲】文描写了清国留学生哪些具体的特点?表明了作者怎样的态度?

(2)【乙】文写到的主人公是谁?体现出他是怎样的一个人?

七、《范爱农》

27.《范爱农》记叙的是“我”在 留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段。

28.范爱农和“我”初次相识的地点是 。

29.“这是个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视“。这段文字描写的是 。

30.《范爱农》最后是 死的。(填死亡的方式)

31.起初鲁迅认为范爱农是怎样一个人?

32.《范爱农》中,写了鲁迅的两次摇头,原因分别是什么?

33.鲁迅为什么对范爱农是失足落水还是投水自杀表示怀疑?

34.阅读下面文字,回答相关问题。

从此我总觉得这范爱农离奇,而且很可恶。天下可恶的人,当初以为是满人,这时才知道还在其次;第一倒是范爱农。中国不革命则已,要革命,首先就必须将范爱农除去。

(1)为什么作者“总觉得这范爱农离奇,而且很可恶”?

(2)在文章的结尾,作者说“我至今不明白他究竟是失足还是自杀”,包含了作者哪些复杂的情感?

35.阅读下面文字,回答相关问题。

到初冬,我们的景况更拮据了,然而还喝酒,讲笑话。忽然是武昌起义,接着是绍兴光复。第二天爱农就上城来,戴着农夫常用的毡帽,那笑容是从来没有见过的。

“老迅,我们今天不喝酒了。我要去看看光复的绍兴。我们同去。”

我们便到街上去走了一通,满眼是白旗。然而貌虽如此,内骨子是依旧的,因为还是几个旧乡绅所组织的军政府,什么铁路股东是行政司长……。

(节选自《朝花夕拾 范爱农》)

(1)范爱农为什么会露出“没来没有见过的”笑容?

(2)联系相关内容说一说,画线语句暗含作者何种情感?

八、解答题(共10小题,满分0分)

36.《父亲的病》主要讲的是什么内容?

37.《父亲的病》故事发生在哪里?

38.陈莲河给鲁迅的父亲看病时所开的药引是什么

39.《父亲的病》中父亲患的病是 。

40.《父亲的病》中为父亲看病的第二个医生是 。

41.《父亲的病》中屡次提及庸医误人的种种荒诞行为,试举一例。

42.鲁迅描写几位“名医”的行医态度、作风开方等种种表现,揭示了这些人怎样的实质?

43.《父亲的病》中提到衍太太的几件事是什么?

44.父亲临终时,衍太太让年幼的鲁迅不停的大声喊“父亲!”,此事为什么让鲁迅后悔不已?

45.鲁迅写《父亲的病》的目的是什么?

九、《琐记》

46.鲁迅在《琐记》中提到喜欢看一本书是赫胥黎的《 》。

47.鲁迅在《琐记》中记叙为了“寻别一类人们去”又选择了无须学费的南京 。

48.“好。那么,走罢!”而去“寻别一类人们去”一语出自鲁迅的《 》篇。

49.在《琐记》一文中,鲁迅用了“ ”词来讽刺洋务派的办学。

50.鲁迅在《琐记》中写自己一有空闲,就照例地吃侉饼、花生米、辣椒,看《天演论》,表现出鲁迅 。

51.鲁迅首次知道“赫胥黎”接触“物竞天择”、“苏格拉底”等人的思想是在 (学堂名称),这段经历在 (文章名称)中提及过。

52.在《琐记》一文中鲁迅先生曾描述了 的区别。

53.《琐记》中,衍太太对鲁迅说偷珠宝的事件后,她有没有散布流言

A.有

B.没有

54.《朝花夕拾》中记叙鲁迅为了寻“另一类的人们”而到南京求学的经过的是( )

A.《五猖会》 B.《琐记》 C.《父亲的病》 D.《无常》

55.下列文章中不曾提及“长妈妈”的篇目是 ( )

A.《狗 猫 鼠》 B.《五猖会》

C.《二十四孝图》 D.《琐记》

部编版七年级上册《第三单元 名著导读《朝花夕拾》》2021年同步练习卷(1)

参考答案与试题解析

一、《小引》

1.《朝花夕拾》最初发表在《莽原》上,是鲁迅先生1926年所作的回忆性散文集,共 10 篇回忆文章。

【分析】本题考查文学常识的把握。

【解答】答案:

10

【点评】文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

2.《朝花夕拾》的原题《 旧事重提 》,取名《朝花夕拾》的意思是 早晨的花,傍晚拾取。 比喻 回忆往事,重拾往事 。

【分析】本题考查名著文学常识及内容的把握。

【解答】答案:

旧事重提;早晨的花,傍晚拾取;回忆往事,重拾往事

【点评】阅读名著要记住名著的作者及情节、内容,了解名著中人物的性格、经历和命运。

3.《朝花夕拾》中的“目前是这么离奇,心里是这么芜杂”你怎么理解?

【分析】本题考查对重点语句的理解。解答此题,必须熟悉主要内容,结合写作背景来分析作答。

【解答】《朝花夕拾》小引中写道:“我常想在纷扰中寻出一点闲静来,然而委实不容易。目前是这么离奇,心里是这么芜杂。”这句话表明鲁迅当时的心境并不好,纷扰芜杂,甚至带着强烈的虚无与悲观。创作《朝花夕拾》时,鲁迅已是文坛举足轻重的作家。1926年“三一八”惨案后,鲁迅写了《记念刘和珍君》等文,愤怒声讨反动政府的无耻行径,遭到反动政府的迫害,不得不过起颠沛流离的生活。同年9月鲁迅接受了厦门大学的聘请,南下教书,但他在厦门大学只呆了四个多月,因为他发现厦门大学的空气和北京一样,也是污浊的。这正是“离奇和芜杂”的产生原因。

答案:

环境“离奇”:受当局通缉;遭现代评论派的诬蔑、攻击;被一些学者排挤打击,一年多时间被迫辗转北京、上海、厦门、广州四地。

心境“芜杂”:鲁迅是伟人,也是常人。在“离奇”的世事面前,鲁迅既有伟人的坚定,也有常人的苦痛。

【点评】解答此题,必须理解文章主要内容和情感,注意复习和归纳。

4.阅读《朝花夕拾》小引第三段,思考:作者不能“带露折花”即“朝花朝拾”的原因是什么?

【分析】本题考查对课文内容主旨的把握。解答此题,必须熟悉文章主要内容,理解文章主旨,然后抓住关键语句来分析作答。

【解答】“朝花夕拾”中的“朝”表示早年的时候,“夕”表示晚年时期。“朝花夕拾”是“早晨的花晚上拾起”,这里指鲁迅先生晚年回忆起童年时期、少年时期、青年时期的人和事。“带露折花”即“朝花朝拾”,如果是童年的鲁迅写童年时期的人和事,很显然不能写出有深度的文章,也就是当时的作者不能从整个社会去分析表达对现实的不满。

答案:

如果“带露折花”,作品就写不出一定的思想深度,也就是当时的作者不能从整个社会去分析表达对现实的不满。

【点评】解答此题,必须掌握课上老师讲授的知识要点,理解文章主要内容和情感,注意复习和归纳。

二、《后记》

5.《后记》中提到的故事除了《二十孝图》中提到的那几个外,还提到 李娥投炉 、 曹娥投江觅父尸 等。

【分析】本题考查学生文学常识的识记能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、生活时代,作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】答案:

李娥投炉、曹娥投江觅父尸、尝粪心忧

【点评】做好本题需要平时学习中做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

6.

(1)如图是《后记》中的插图,涉及文中哪两篇文章。

(2)人们都说《朝花夕拾》这是“温馨的回忆与理性的批判”体现,结合三篇文本说说你的发现?

【分析】本题考查名著的综合阅读。平时课外阅读要扎实,要善于做笔记,对名著中的人物、情节、细节、主旨等进行分类归纳,强加记忆。

【解答】(1)本题考查名著内容的识记。根据图片内容,左边的图涉及的文章是《无常》,右边图中有“曹娥投江觅父尸”,可知涉及的文章是《二十四孝图》。

(2)本题考查名著情节的识记与分析。根据题意,从《朝花夕拾》中任选三篇文章,指出其中体现“温馨的回忆与理性的批判”的内容即可。比如:《无常》一文中无常看到一位母亲为死去的儿子哭得伤心,放她的儿子还阳半刻。这是“温馨的回忆”具体表现;人们在现实生活中找不到公理,反被要求到阴间寻求公正的裁判。这又是“真理的批判”的具体表现。

答案:

(1)《无常》《二十四孝图》

(2)温馨的回忆:【示例一】《从百草园到三味书屋》一文描述孩子们在百草园的雪地上捕鸟的情景。

【示例二】《五猖会》一文中迎神赛会时,孩子们买一个“吹嘟嘟”,呲呲地吹上两天,享受一份游戏的快乐。

【示例三】《无常》一文中无常看到一位母亲为死去的儿子哭得伤心,放她的儿子还阳半刻。

真理的批判:

【示例一】《从百草园到三味书屋》一文中老师让孩子们读一些枯燥乏味的书。

【示例二】《五猖会》一文中去看赛会前,父亲强迫我背书,让我感到扫兴和痛苦。

【示例三】《无常》一文中人们在现实生活中找不到公理,反被要求到阴间寻求公正的裁判。

【点评】阅读名著中要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,又要知道一些细节,及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

三、《无常》

7.“无常”这个“鬼而人,理而情”的形象受到民众的喜爱,主要原因是( )

A.形象好看 B.活泼诙谐

C.能勾摄恶人魂魄 D.公正的裁判是在阴间

【分析】本题考查《朝花夕拾》的内容。

【解答】根据原著《朝花夕拾》中《无常》内容的理解,明确中“无常”这个“鬼而人,理而情”的形象受到民众的喜爱,主要原因是公正的裁判是在阴间。

故选:D。

【点评】朝花夕拾》作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

8.《无常》选自 回忆 性散文集《 朝花夕拾 》,作者 鲁迅 ,原名 周树人 ,籍贯为浙江绍兴。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》等。

【分析】本题考查学生文学常识的识记能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、生活时代,作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】答案:

回忆 朝花夕拾 鲁迅 周树人

【点评】做好本题需要平时学习中做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

9.《朝花夕拾》中,借众鬼嘲弄人生,用阴间来讽刺阳世,对“正人君子”进行了淋漓尽致的嘲弄和鞭挞的文章是《 无常 》。

【分析】本题考查学生文学常识的识记能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、生活时代,作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】答案:

无常

【点评】做好本题需要平时学习中做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

10.在《无常》一文中,鲁迅提到:无常有黑白两种,白无常又称 活无常 ,黑无常又称 死无常 ,人们喜爱的是 白无常 。无常是一种有人情味的鬼,它的来历是民间传说。

【分析】本题考查对课文内容主旨的把握。解答此题,必须熟悉文章主要内容,理解文章主旨,然后抓住关键语句来分析作答。

【解答】答案:

活无常;死无常;白无常

【点评】解答此题,必须掌握课上老师讲授的知识要点,理解文章主要内容和情感,注意复习和归纳。

11.无常是一个什么形象?

【分析】本题考查对名著重点人物的理解与分析。《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集。《无常》作为“回忆的记事”,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文中,多侧面地反映作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。《无常》通过无常这个“鬼”和现实中的“人”对比,深刻地刻画出了现实生活中某些“人格”不如“鬼格”的人的丑恶面目。《无常》中,从无常也有老婆和孩子的事实中,作者既写出了无常富于人情味的特点,又巧妙地讽刺了生活中那些虚伪的知识分子。

【解答】答案:

是一个“鬼而人,理而情”的勾魂使者,浑身雪白,粉面朱唇,眉黑如漆,活泼而诙谐的招人喜爱的鬼。

【点评】对于考试范围中提到的中外名著,一定要多读、熟读。对于书中重点塑造的人物形象,某个人物的经典故事,作品的思想意义等一定要了然于心。可以用表格或画图的形式把书的故事脉络理顺,帮助理解。

12.鲁迅写《无常》有何用意?

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】鲁迅在《无常》一文中,通过对无常的描述,指出“公正的裁判是在阴间”,以讽刺当时社会上的“正人君子”之流。文章讽刺人间没有公正,恶人不得恶报,所谓的“正人君子”根本不是公正的代表,并且想告诉人们:连鬼都有如此善心,人又应该怎么样呢。

答案:

讽刺人间没有公正,恶人不得恶报。所谓正人君子根本不是公正的代表,并且想告诉人们:连鬼都有如此善心,人又应该怎么样呢。

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

四、《从百草园到三味书屋》

13.名著阅读。

如图是丰子恺先生为《朝花夕拾》画的三幅插图。根据画意和文字提示,任选两幅写出相关文章的篇名。

选择 ① 和 ② ,篇名分别是《 从百草园到三味书屋 》和《 五猖会 》。

【分析】本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度,结合积累作答。

【解答】(1)本题考查学生对鲁迅经典《朝花夕拾》有关篇目知识的掌握。做题时,结合三幅插图并根据画意和文字提示进行作答即可。由题意可知《朝花夕拾》画的三幅插图,①捕鸟场景出自《从百草园到三味书屋》。 ②旧时孩子们常玩的吹嘟嘟出自《五猖会》。 ③活无常出自《无常》。

答案:

(1)①,②; 从百草园到三味书屋,五猖会

【点评】名著导读着重考查考生对中外文学名著的了解情况和阅读状态。因此,解答文学名著题必须建立在阅读的基础之上,不仅要“博闻强记”,还要有自己的独到见解。课标推荐的中外文学名著,对其名称、作者、主要人物形象、精彩的故事情节、内容提要等方面都要有所了解,深入思考,力求从作品中得到一定的启发。

14.为什么要写美女蛇的故事?

【分析】本题考查对课文内容的把握。解答此题,必须熟悉文章主要内容,然后分析作答。

【解答】由《从百草园到三味书屋》内容可知,美女蛇的故事给百草园增添了神秘感,丰富了百草园作为儿童乐园的情趣,也给了“我”一些教益,使其如下文所说的“觉得做人之险”“而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣”,即产生了惩恶的念头。

答案:

美女蛇的故事深深地吸引着“我”,使“我”得到一些教训,悟出一些道理,同时也给百草园增添了神秘色彩。

【点评】解答此题,必须掌握课上老师讲授的知识要点,理解文章主要内容,注意复习和归纳。

15.比较长妈妈和《从百草原到三味书屋》中的寿先生。

【分析】本题考查对课文重点人物的理解、分析与比较。《从百草园到三味书屋》是鲁迅的回忆性散文,选自他的散文集《朝花夕拾》。全文描述了色调不同,情韵各异的两大景片:百草园和三味书屋。作者写百草园,以“乐”为中心,以简约生动的文字,描绘了一个奇趣无穷的儿童乐园,其间穿插“美女蛇”的传说和冬天雪地捕鸟的故事,动静结合,详略得当,趣味无穷。三味书屋,则是一个完全不同的世界。作者逼真地写出了三味书屋的陈腐味,说它是“全城中称为最严厉的书塾”,儿童在那里受到规矩的束缚。但作者并未将三味书屋写得死气沉沉,而是通过课间学生溜到后园嬉耍,老私塾先生在课堂上入神读书学生乘机偷乐两个小故事的叙述,使三味书屋充满了谐趣,表现了儿童不可压抑的快乐天性。结合文章的具体情节分析长妈妈和寿镜吾先生的特点即可。

【解答】答案:

相同点:善良,慈爱,都比较关心孩童时的鲁迅,对鲁迅有较深刻的影响。

不同点:人物文化高低不同,表现形式也不同。

长妈妈的特点:在那个时代,农村的劳动妇女的落后、愚昧的特点和她的关心、善良的优点是交融在一起的。

寿镜吾先生的特点:外貌,用“高而瘦”“须发花白”“戴着大眼镜”,刻画出一个知识渊博的宿儒形象。作者用反复的修辞写他读书:“读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去”。——“微笑”“摇着”“拗过去,拗过去”,把寿镜吾先生读书时摇头晃脑的陶醉神态刻画得生动逼真。当学生们贪玩回教室晚了的时候,先生“普通总不过瞪几眼”,亲切的气氛流动其间。这些描写都充分表现了寿镜吾先生为人质朴方正,饱学而又和蔼的特点。

【点评】考查对于课文内容理解的题目,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

16.有人说,《朝花夕拾》包含了作者“温馨的回忆与理性的批判”。结合具体文章,写出一处能够表现作者“温馨的回忆”或“理性的批判”的内容。

【分析】本道题考查学生对鲁迅经典《朝花夕拾》有关知识的掌握。

【解答】本题考查名著《朝花夕拾》内容的理解。作者“温馨的回忆”或“理性的批判”的内容较多,温馨的场景是一些体现童真的地方,如:《从百草园到三味书屋》一文描述孩子们在百草园的雪地上捕鸟的情景。理性批判的是一些不合理的存在。如《从百草园到三味书屋》一文中老师让孩子们读一些枯燥乏味的书。

答案:

温馨的回忆:

【示例一】《从百草园到三味书屋》一文描述孩子们在百草园的雪地上捕鸟的情景。

【示例二】《五猖会》一文中迎神赛会时,孩子们买一个“吹嘟嘟”,呲呲地吹上两天,享受一份游戏的快乐。

【示例三】《无常》一文中无常看到一位母亲为死去的儿子哭得伤心,放她的儿子还阳半刻。

真理的批判:

【示例一】《从百草园到三味书屋》一文中老师让孩子们读一些枯燥乏味的书。

【示例二】《五猖会》一文中去看赛会前,父亲强迫我背书,让我感到扫兴和痛苦。

【示例三】《无常》一文中人们在现实生活中找不到公理,反被要求到阴间寻求公正的裁判。

【点评】学习中要注意积累的广泛性,既要注意的表面的知识,如作者、背景、写作特色、涉及人物及故事情节,甚至要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

五、《猫狗鼠》《阿长与<山海经>》

17.《朝花夕拾》里有不少与读书有关的叙述。请写出下面两段文字所属的篇名。

①“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。《 阿长与<山海经> 》

②请用一句话,写出你读《阿长与<山海经>》的感受。

【分析】《朝花夕拾》创作于1926年,是鲁迅所写的唯一一部回忆性的散文集,原名《旧事重提》。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

【解答】①本题考查识记文学常识的能力。结合掌握的名著内容,从“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了”中可知,选段选自《阿长与<山海经>》。

②本题考查阐述阅读感受的能力。结合掌握的名著内容,围绕着“阿长是一个‘守旧’、‘有神力’、关心爱护鲁迅”来阐述,言之有理即可。

答案:

①阿长与<山海经>。

②示例:读《阿长与<山海经>》我会感受到长妈妈的“守旧”,为作者有这样一个“有神力”的长妈妈而无比欣喜。

【点评】阅读名著除了识记文学常识,还要对涉及主要人物的精彩片段反复阅读,从而形成自己的阅读体验。

18. 《朝花夕拾》 (填作品名)是鲁迅唯一一本散文集,本书追忆了那些难以忘怀的人和事,其中表达了在得到自己渴求已久的《山海经》时,对家中保姆 长妈妈(阿长) 深深的感激和思念之情。

【分析】本题考查学生文学常识的识记能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、生活时代,作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】答案:

《朝花夕拾》长妈妈(阿长)

【点评】做好本题需要平时学习中做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

六、解答题(共8小题,满分0分)

19.“我”离开东京前往仙台经过了一处驿站,“我”对其印象深刻,“不知怎地,我到现在还记得这名目”,这个驿站名称是 日暮里 。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】从“从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目”可知,这个驿站名称是日暮里。因为“日暮”触发了作者忧国之情,印象深刻。

答案:

日暮里

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

20.《藤野先生》中“我”离开东京的原因是 看不惯清国留学生醉生梦死的样子 。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】离开东京是因为,作者看到东京也像南京那样乌烟瘴气,他远大的抱负与灰暗的环境相成尖锐矛盾,他厌恶东京的学习环境,厌恶清国留学生的浑浑噩噩,厌恶他们把环境搞得乌烟瘴气,说明东京不足留恋,不得不离开。

答案:

看不惯清国留学生醉生梦死的样子

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

21.藤野先生教“我” 解剖学(骨学、血管学、神经学) 科目。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】根据《藤野先生》中“这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学,血管学,神经学”“这回藤野先生所担任的功课,是解剖实习和局部解剖学”可知,藤野先生教“我”解剖学(骨学、血管学、神经学)科目。

答案:

解剖学(骨学、血管学、神经学)

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

22.按课文内容填空:于是点上一枝烟,再继续写些为“ 正人君子 ”之流所深恶痛疾的文字。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】文段出自《藤野先生》,根据原文内容可知,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

答案:

正人君子

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

23.“我”将不学医学,为了安慰藤野先生,我说我将改学 生物学 。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】根据《藤野先生》文中“‘我想去学生物学,先生教给我的学问,也还有用的。’其实我并没有决意要学生物学,因为看得他有些凄然,便说了一个安慰他的谎话”可知,“我”将不学医学,为了安慰藤野先生,我说我将改学生物学。

答案:

生物学

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

24.阅读下面文字,回答相关问题。

还记得有一回藤野先生将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼的说道:——

“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

(1)从以上选文中可以看出藤野先生是一位怎样的老师?

(2)“我”将不学医学,并且离开这仙台的原因是什么?

【分析】本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度。《藤野先生》,是现代文学家鲁迅于1926年在厦门大学时所写的一篇回忆性散文。作者在文中回忆了在日本仙台医学专门学校(今日本东北大学)的留学生活,表达了深切的怀念之情。另外,文中热烈赞颂藤野严九郎先生辛勤治学、诲人不倦的精神及其严谨踏实的作风,特别是他对中国人民的诚挚友谊。同时,也表现了作者强烈的爱国主义思想以及同帝国主义势力斗争的战斗精神。

【解答】(1)本题考查对名著人物的分析。通过“和蔼的说道”“现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画”等语句中可以看出藤野先生对学生要求严格、对作者关爱有加、毫无民族偏见、对科学严谨求实、循循善诱。

(2)本题考查对名著内容的掌握。“我”离开仙台的原因有很多。一是因为日本学生怀疑藤野先生向作者泄露了题目,他们根本看不起中国人。二是因为看电影时,鲁迅看到中国人为俄国人作侦探被日本人抓获要枪毙时,围观的也是一群中国人,日本学生拍掌欢呼,对中国人民大肆污蔑。鲁迅的民族自尊心受到了极大的伤害,同时感到中国人思想的麻木,想要弃医从文,从思想上拯救中国人。

答案:

(1)对学生要求严格、对作者关爱有加、毫无民族偏见、对科学严谨求实、循循善诱。

(2)一是因为日本学生怀疑藤野先生向作者泄露了题目,他们根本看不起中国人。二是因为看电影时,鲁迅看到中国人为俄国人作侦探被日本人抓获要枪毙时,围观的也是一群中国人,日本学生拍掌欢呼,对中国人民大肆污蔑。鲁迅的民族自尊心受到了极大的伤害,同时感到中国人思想的麻木,想要弃医从文,从思想上拯救中国人。

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

25.阅读下面从《朝花夕拾》中节选的文字,完成下列题目。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝彩,——呜呼,无法可想!

(1)“我”为何认为他们的欢呼声特别刺耳?

(2)结合文章内容,谈谈这件事对“我”产生了怎样的影响?

【分析】本题是《朝花夕拾》的选段,这是鲁迅在日本和同学们一起看电影的场景,电影讲述的是中国人给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人。鲁迅看到他们的反应后,感到震撼,这一事件对后来他弃医从文产生了极大影响。

【解答】(1)本题考查文章内容的概括。《朝花夕拾》是必读名著,考生需要了解前文背景:这是鲁迅在日本和同学们一起看电影的场景,电影讲述的是中国人给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人。周围人叫好欢呼,让鲁迅感到羞耻,感到自己作为“弱国子民”的悲哀与无助,认识了当时国人精神的麻木与愚昧。

(2)本题考查文中中心的理解。《朝花夕拾》是必读名著,考生需要了解作者人生经历,鲁迅在日本经历这一系列事情后,明白“学医救不了中国人”,要让整个民族重新焕发生机,必须给国民灌输新的思想,因此他决定弃医从文或通过更有效的方法拯救民族。

答案:

(1)答:看电影事件:电影讲述的是中国人给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人。感到自己作为“弱国子民”的悲哀与无助,“我”认识了当时国人精神的麻木与愚昧。

(2)答:假称自己要学生物学,实则弃医从文或通过更有效的方法拯救民族。

【点评】对课文所涉及到的重要作家作品以及作品内容、作品人物的识记情况和相关文体知识、文化常识的了解情况。平时要以课文为依托,作相应的知识积累。同时还要与名著阅读配合起来进行。

26.阅读《朝花夕拾》片段,回答下列问题。

【甲】上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。……中国留学生会馆的门房里……但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。”

【乙】其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道……据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的,有一回上火车去,致使管车的疑心他是扒手,叫车里的客人大家小心些。

(1)【甲】文描写了清国留学生哪些具体的特点?表明了作者怎样的态度?

(2)【乙】文写到的主人公是谁?体现出他是怎样的一个人?

【分析】本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度。《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,现编入《鲁迅全集》第2卷。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情

【解答】(1)本题考查对名著内容的概括。通过“头顶上盘着大辫子”“那是在学跳舞”等语句中可以看出清国留学生具有赏樱花、盘辫子、学跳舞等特点。表明了作者对清国留学生的厌恶和嘲讽。

(2)本题考查对名著人物形象的把握。通过文段中外貌描写可以看出是藤野先生,他是一位生活俭朴、治学严谨的学者。

答案:

(1)赏樱花、盘辫子、学跳舞等。表明了作者对清国留学生的厌恶和嘲讽。

(2)藤野先生,是一位生活俭朴、治学严谨的学者。

【点评】阅读名著除了识记文学常识,还要对涉及主要人物的精彩片段反复阅读,从而形成自己的阅读体验。

七、《范爱农》

27.《范爱农》记叙的是“我”在 日本 留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段。

【分析】本题考查名著情节。解答此题需要了解名著主要内容,尤其是主要情节,然后结合情节作答。

【解答】《范爱农》是鲁迅《朝花夕拾》中的一篇回忆性散文。作者追述自己在日本留学时和回国后和范爱农接触的几个生活片段,围绕范爱农写了四件事:徐锡麟事件、酒楼里叙旧、报馆案风波和范爱农之死。1905年,范爱农随徐锡麟夫妇赴日本留学,当时正在日本留学的鲁迅前往横滨迎接,就在这时候鲁迅与范爱农开始相识。报馆风波后,鲁迅先生去了南京,范爱农失去了工作,失业后陷于穷困潦倒之中,一次跟朋友去看戏,坐船回来,在大风雨中不幸落水致命。范爱农的一生代表了那时正直的知识分子的际遇和境况。

答案:日本

【点评】掌握名著情节是阅读名著的关键,只有掌握了情节了才能结合人物形象分析名著反映的社会生活。

28.范爱农和“我”初次相识的地点是 横滨 。

【分析】本题考查文本内容的理解与分析。解答此题要了解文章主要内容,分清层次,抓住关键语句来分析作答。

【解答】《范爱农》是鲁迅《朝花夕拾》中的一篇回忆性散文。作者追述自己在日本留学时和回国后和范爱农接触的几个生活片段,围绕范爱农写了四件事:徐锡麟事件、酒楼里叙旧、报馆案风波和范爱农之死。1905年,范爱农随徐锡麟夫妇赴日本留学,当时正在日本留学的鲁迅前往横滨迎接,就在这时候鲁迅与范爱农开始相识。报馆风波后,鲁迅先生去了南京,范爱农失去了工作,失业后陷于穷困潦倒之中,一次跟朋友去看戏,坐船回来,在大风雨中不幸落水致命。范爱农的一生代表了那时正直的知识分子的际遇和境况。

答案:横滨

【点评】掌握名著情节是阅读名著的关键,只有掌握了情节了才能结合人物形象分析名著反映的社会生活。

29.“这是个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视“。这段文字描写的是 范爱农 。

【分析】本题考查对名著重点人物的识记。《范爱农》是鲁迅于1926年所写的一篇回忆性散文,作者通过追叙自己在日本留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段,描述了范爱农在革命前不满黑暗社会、追求革命,辛亥革命后又备受迫害的遭遇,表现了作者对旧民主革命的失望和对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。全文语言朴素,感情真挚。

【解答】答案:

范爱农

【点评】做此类题目一定要牢牢掌握课文主要内容,对重点人物重点情节要有意识地去记忆,平时多温习,以免遗忘。

30.《范爱农》最后是 溺水 死的。(填死亡的方式)

【分析】本题考查文本内容的理解与分析。解答此题要了解文章主要内容,分清层次,抓住关键语句来分析作答。

【解答】解答此题,首先了解文章内容,掌握故事情节。《范爱农》是鲁迅《朝花夕拾》中的一篇回忆性散文。作者追述自己在日本留学时和回国后和范爱农接触的几个生活片段,围绕范爱农写了四件事:徐锡麟事件、酒楼里叙旧、报馆案风波和范爱农之死。报馆风波后,鲁迅先生去了南京,范爱农失去了工作,失业后陷于穷困潦倒之中,一次跟朋友去看戏,坐船回来,在大风雨中不幸落水致命。范爱农的一生代表了那时正直的知识分子的际遇和境况。

答案:

溺水

【点评】对于课文内容理解的题,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

31.起初鲁迅认为范爱农是怎样一个人?

【分析】本题考查对人物形象的认知。范爱农到日本横滨时,因一些误会,对鲁迅先生并不友好,鲁迅先生认为“他”是一个非常冷漠,十分胆小,对师长无情,与人背道而驰的人。

【解答】答案:

起初鲁迅认为范爱农是一个非常冷漠,十分胆小,对师长无情的人。

【点评】做此类题目一定要牢牢掌握课文主要内容,对重点人物重点情节要有意识地去记忆,平时多温习,以免遗忘。

32.《范爱农》中,写了鲁迅的两次摇头,原因分别是什么?

【分析】本题考查对内容的理解。解答此题,要读懂名著内容,再抓住关键语句作答。

【解答】由“汽船一到,看见一大堆,大概一共有十多人,一上岸便将行李放到税关上去候查检,关吏在衣箱中翻来翻去,忽然翻出一双绣花的弓鞋来,便放下公事,拿着仔细地看。我很不满,心里想,这些鸟男人,怎么带这东西来呢。自己不注意,那时也许就摇了摇头”可知,第一次摇头,是因为官吏从范爱农一行人的行李中搜出了绣花弓鞋,有损国体;由“检验完毕,在客店小坐之后,即须上火车。不料这一群读书人又在客车上让起坐位来了,甲要乙坐在这位上,乙要丙去坐,揖让未终,火车已开,车身一摇,即刻跌倒了三四个。我那时也很不满,暗地里想:连火车上的坐位,他们也要分出尊卑来……。自己不注意,也许又摇了摇头”可知,第二次摇头,是因为让座“分出尊卑”,显得迂腐庸俗。

答案:

第一次摇头,是因为官吏从范爱农一行人的行李中搜出了绣花弓鞋,有损国体;第二次摇头,是因为让座“分出尊卑”,显得迂腐庸俗。

【点评】解答此题,必须熟悉文章主要内容和情感,注意复习和归纳。

33.鲁迅为什么对范爱农是失足落水还是投水自杀表示怀疑?

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】这是一道把握文章主旨的题,分析时要结合当时的时代背景,造成其悲剧的原因有社会的原因也有他自身的原因。当时的社会腐朽没落,人们麻木,冷漠,人与人之间互相欺压、迫害。而作为性格上过于锋芒毕露的他,遇事有时软弱,这些都是造成他悲剧的原因。据此分析作答。

答案:

范爱农生性孤傲耿直,落落寡欢。鲁迅对范爱农之死,表示怀疑,实际上,是对当时黑暗而迂腐的社会的控诉,以及揭露了辛亥革命的不彻底性。

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

34.阅读下面文字,回答相关问题。

从此我总觉得这范爱农离奇,而且很可恶。天下可恶的人,当初以为是满人,这时才知道还在其次;第一倒是范爱农。中国不革命则已,要革命,首先就必须将范爱农除去。

(1)为什么作者“总觉得这范爱农离奇,而且很可恶”?

(2)在文章的结尾,作者说“我至今不明白他究竟是失足还是自杀”,包含了作者哪些复杂的情感?

【分析】《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是鲁迅先生的回忆性散文集。收录鲁迅先生于1926年创作的10篇回忆性散文。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

【解答】(1)本题考查对名著内容的把握。作者“总觉得这范爱农离奇,而且很可恶”是由两人在东京留学时的误会引起的。范爱农的老师徐锡麟因刺杀安徽巡抚恩铭被杀后,范爱农因为对鲁迅有偏见,故意反对鲁迅提议的“发电报到北京痛斥满政府的无人道”。鲁迅则主张“这一篇悲壮的文章必须深知烈士生平的人来作”,要求范爱农写,两人因此而发生冲突。据此作答,意对即可。

(2)本题考查对句子内涵的理解。作为范爱农的好友,“我至今不明白他究竟是失足还是自杀”一句中,透露出作者对好友不幸去世的同情和悼念,蕴含了无限伤感在其中。

答案:

(1)范爱农的老师徐锡麟因刺杀安徽巡抚恩铭被杀后,范爱农因为对鲁迅有偏见,故意反对鲁迅提议的“发电报到北京痛斥满政府的无人道”,在众人的压力下屈服后,又故意针对鲁迅要求主张发电的人拟电稿。鲁迅主张“这一篇悲壮的文章必须深知烈士生平的人来作”,要求范爱农写,两人因此而发生冲突。

(2)对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、体裁、涉及人物及故事情节等,还要知道一些细节,及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。这样做题时才能信手拈来,得心应手。

35.阅读下面文字,回答相关问题。

到初冬,我们的景况更拮据了,然而还喝酒,讲笑话。忽然是武昌起义,接着是绍兴光复。第二天爱农就上城来,戴着农夫常用的毡帽,那笑容是从来没有见过的。

“老迅,我们今天不喝酒了。我要去看看光复的绍兴。我们同去。”

我们便到街上去走了一通,满眼是白旗。然而貌虽如此,内骨子是依旧的,因为还是几个旧乡绅所组织的军政府,什么铁路股东是行政司长……。

(节选自《朝花夕拾 范爱农》)

(1)范爱农为什么会露出“没来没有见过的”笑容?

(2)联系相关内容说一说,画线语句暗含作者何种情感?

【分析】《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是鲁迅先生的回忆性散文集。收录鲁迅先生于1926年创作的10篇回忆性散文。此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历;揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

【解答】(1)本题考查对名著内容的理解。解答此题要根据“忽然是武昌起义,接着是绍兴光复”一句来分析,作为一个进步人士,看到了革命胜利的希望,自然会喜出望外。这也体现了他不满黑暗社会,积极追求革命的形象。

(2)本题考查对语句内涵的理解。“然而貌虽如此,内骨子是依旧的,因为还是几个旧乡绅所组织的军政府,什么铁路股东是行政司长”展现的依然是反动的陈旧势力当道的社会现实,这其中包含的应是对革命失败的担忧,对旧民主革命的失望之情溢于言表。据此作答,意对即可。

答案:

(1)武昌起义和绍兴光复,范爱农感到非常兴奋,看到了革命胜利的希望,体现了他不满黑暗社会,积极追求革命的形象。

(2)对革命失败的担忧,对旧民主革命的失望。

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、体裁、涉及人物及故事情节等,还要知道一些细节,及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。这样做题时才能信手拈来,得心应手。

八、解答题(共10小题,满分0分)

36.《父亲的病》主要讲的是什么内容?

【分析】本题考查名著的理解与概括。

【解答】《父亲的病》回忆儿时为父亲延医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。记述鲁迅儿童时期在故乡的生活片段,展现了当时的人情世态和社会风貌,是了解少年鲁迅的可贵篇章。

答案:

主要写了作者的父亲患了严重的水肿病,长年无法康复,家里请了两位人称“神医”的医生来看,诊金高昂,开了不少药方,但都没有任何效果,最后父亲去世的事。

【点评】名著的考查是综合性学习中常见的种题型。学生在日常的学习中一定要注意这方面的积累,可以用笔记的形式记录下来,时时阅读,会对答题有帮助。

37.《父亲的病》故事发生在哪里?

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】《父亲的病》回忆儿时为父亲延医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。记述鲁迅儿童时期在故乡的生活片段,展现了当时的人情世态和社会风貌,是了解少年鲁迅的可贵篇章。所以,《父亲的病》故事发生在绍兴城内。

答案:

在绍兴城内。

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

38.陈莲河给鲁迅的父亲看病时所开的药引是什么 原配的蟋蟀一对

【分析】本题考查故事情节的积累,解答好此题一方面需熟悉文学名著的主要故事情节,另一方面需要对人物性格有充分的了解。

【解答】陈莲河这个反面人物就是一个实实在在的江湖骗子。他“巧妙”地使用连环套诈骗周家,第一套药引,蟋蟀也就罢了,还是“原配”。第二套药丸:鲁迅先生小时候也不知道这药丸的“精妙”,因为这本身就不能拿来治病。第三套:点在舌尖的“神丹”。第四套:前世的事。周伯宜已经不再信任陈莲河了,于是摇了摇头。

答案:

原配的蟋蟀一对

【点评】做这种题,熟读原作品,记住重点情节及人物的特征。相似人名注意不要记乱,必要时死记硬背。平时看名著要识记作家、熟知故事情节。

39.《父亲的病》中父亲患的病是 水肿 。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】《父亲的病》中父亲患的病是水肿。文中两位“名医”分别叫叶天士和陈莲河。

答案:

水肿

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

40.《父亲的病》中为父亲看病的第二个医生是 陈莲河 。

【分析】本题考查对课文内容的识记。《父亲的病》选自文学家鲁迅的散文集《朝花夕拾》,作者用讽刺的笔调写了庸医误人,以两个“名医”的药引一个比一个独特,表现了某些中医的故作高深,通过他们的相继借故辞去,体现出父亲的病一步步恶化,通过家庭的变故表达了对名医们庸医误人、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的深切的痛恨,在感叹中让人体会人生的伤悲。

【解答】答案:

陈莲河

【点评】做此类题目一定要牢牢掌握课文主要内容,对重点人物重点情节要有意识地去记忆,平时多温习,以免遗忘。

41.《父亲的病》中屡次提及庸医误人的种种荒诞行为,试举一例。

【分析】本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度。认真阅读名著,结合积累作答。

【解答】《父亲的病》中屡次提及庸医误人的种种荒诞行为。陈莲河就是一个实实在在的江湖骗子。周伯宜生命垂危之际仍旧泰然,说明这种情况也不是第一次了。他“巧妙”地使用连环套诈骗周家,第一套药引,蟋蟀也就罢了,还是什么“原配”,岂不是可笑至极?第二套药丸:鲁迅先生小时候也不知道这药丸的“精妙”,因为这本身就不能拿来治病。第三套:点在舌尖的“神丹”,其实也没有什么神奇,到这里,周伯宜已经开始怀疑陈莲河的医术了,摇头是因为实在太贵。第四套:前世的事。这完全就是瞎扯了,公然的欺骗。周伯宜可以看出已经不再信任陈莲河了,于是摇了摇头。

答案:

示例:陈莲河用药中要求“蟋蟀一对”,且要“原配,即本在一窠中者”。

【点评】解答此类问题,在平时的阅读中,注意对重点的人物及其情节进行重点记忆。

42.鲁迅描写几位“名医”的行医态度、作风开方等种种表现,揭示了这些人怎样的实质?

【分析】本题考查文本内容的理解与分析。该题是鲁迅的《父亲的病》的课文考题,课文回忆了儿时为父亲请医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

【解答】答案:

揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

【点评】考查对于课文内容理解的题目,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

43.《父亲的病》中提到衍太太的几件事是什么?

【分析】本题考查对课文内容的识记。衍太太是鲁迅所著的回忆散文《朝花夕拾》中的人物。在《琐记》和《父亲的病》两篇文章中出现。在《父亲的病》中,她在鲁迅的父亲临死时,一直怂恿鲁迅喊父亲的名字。

【解答】答案:

衍太太在父亲临死时怂恿“我”一直呼唤父亲。

【点评】考查对于课文内容理解的题目,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

44.父亲临终时,衍太太让年幼的鲁迅不停的大声喊“父亲!”,此事为什么让鲁迅后悔不已?

【分析】本题考查文本内容的理解与分析。该题是鲁迅的《父亲的病》的课文考题,课文回忆了儿时为父亲请医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。衍太太是鲁迅所著的回忆散文《朝花夕拾》中的人物。在《琐记》和《父亲的病》两篇文章中出现。她在鲁迅的父亲临死时,一直怂恿他喊父亲的名字,鼓励小孩子吃冰,怂恿鲁迅看黄色书籍,唆使鲁迅去偷母亲的首饰并散布谣言,总盼着邻家小孩干坏事。

【解答】答案:

因为鲁迅没有让父亲平静地死去。

【点评】考查对于课文内容理解的题目,需要根据上课老师的讲解,尤其要结合本文的写作背景和中心来作答。

45.鲁迅写《父亲的病》的目的是什么?

【分析】本题考查课文的写作目的、课文的中心主旨。《父亲的病》课文回忆了儿时为父亲请医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

【解答】答案:

作者通过写这篇文章,表达了作者对“名医”们庸医误人、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的深切的痛恨。

【点评】做此类题目一定要牢牢掌握课文主要内容,对文言文主要内容、思想内涵、重点人物重点情节,要有意识地去记忆,平时多做笔记多温习,以免遗忘。

九、《琐记》

46.鲁迅在《琐记》中提到喜欢看一本书是赫胥黎的《 天演论 》。

【分析】本题是对文学名著内容的考查。解答此类问题,必须对名著中的重要情节进行重点识记。

【解答】《琐记》记叙鲁迅为了寻找“另一类的人们”而到南京求学的经过。作品描述了当时的江南水师学堂和矿路学堂的种种弊端和求知的艰难,批评了洋务派学的“乌烟瘴气”。作者记述了最初接触进化论的兴奋心情和不顾老辈反对,如饥似渴地阅读《天演论》的情景,表现出探求真理的强烈欲望。

答案:

天演论

【点评】解答文学常识和名著阅读题,要阅读《语文课程标准》所规定的文学作品,牢记名著的书名、作者,了解作品的情节和内容,关注书中人物的经历、命运以及人物的性格特征。

47.鲁迅在《琐记》中记叙为了“寻别一类人们去”又选择了无须学费的南京 江南水师学堂 。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】鲁迅在《琐记》中提到离开故乡的原因是躲避流言和中伤,为了“寻别一类人们去”,他起初选择了无须学费的南京水师学堂,因为感到“不合适”和“乌烟瘴气”,他随后又考入了矿路学堂,在这个学堂里,他最喜欢阅读的一本书是《天演论》首次知道赫胥黎、苏格拉底等人的思想。

答案:

江南水师学堂

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

48.“好。那么,走罢!”而去“寻别一类人们去”一语出自鲁迅的《 琐记 》篇。

【分析】本题考查学生文学常识的识记能力。识记文学常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名(字、号)、生活时代,作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

【解答】答案:

琐记

【点评】做好本题需要平时学习中做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

49.在《琐记》一文中,鲁迅用了“ 乌烟瘴气 ”词来讽刺洋务派的办学。

【分析】《琐记》是散文集《朝花夕拾》一书中第八篇文章,作品介绍了鲁迅先生冲破封建束缚,为追求新知识,离家求学至出国留学的一段生活经历。文章从作者切身感受出发,写出了进化论及资产阶级民主主义思想对进步青年的影响。

【解答】本题考查名著的主要内容。《琐记》一文回忆了,为追求新知识,离家求学至出国留学的一段生活经历。在文中用“乌烟瘴气”一词来讽刺洋务派的办学。

答案:

乌烟瘴气

【点评】阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、背景、特色、涉及人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能信手拈来,得心应手。

50.鲁迅在《琐记》中写自己一有空闲,就照例地吃侉饼、花生米、辣椒,看《天演论》,表现出鲁迅 探求真理的强烈欲望 。

【分析】本题考查对课文主要人物和情节的理解与分析。《琐记》是鲁迅散文集《朝花夕拾》一书中第八篇文章,介绍了鲁迅先生冲破封建束缚,为追求新知识,离家求学至出国留学的一段生活经历。文章从作者切身感受出发,写出了进化论及资产阶级民主主义思想对进步青年的影响。

【解答】答案:

探求真理的强烈欲望

【点评】做此类题目一定要牢牢掌握课文主要内容,对重点课文重点内容要有意识地去记忆,平时多温习,以免遗忘。

51.鲁迅首次知道“赫胥黎”接触“物竞天择”、“苏格拉底”等人的思想是在 矿路学堂 (学堂名称),这段经历在 《琐记》 (文章名称)中提及过。

【分析】本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度。认真阅读名著,结合积累作答。

【解答】矿路学堂《琐记》

【点评】解答此类问题,在平时的阅读中,注意对重点的人物及其情节进行重点记忆。

52.在《琐记》一文中鲁迅先生曾描述了 新学堂与旧学堂 的区别。

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】《朝花夕拾》中的《琐记》一文描述了新旧学堂的区别。新学堂:打破传统,将知识面打开,接受新思想,探求真理。旧学堂:一味只停留在知识的表面,墨守成规,封建主义。用作者话说是“乌烟瘴气”。

答案:

新学堂与旧学堂

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

53.《琐记》中,衍太太对鲁迅说偷珠宝的事件后,她有没有散布流言 A

A.有

B.没有

【分析】本题考查学生对文章内容的理解能力。在平时的学习中,注意对文章内容和主题做好整理。

【解答】衍太太怂恿“我”拿母亲的钱或变卖家里的首饰,“我”并没有照做,但不久却传出“我”已经偷了家里的东西去变卖的流言。

故选:A。

答案:

A

【点评】解答此类问题,必须结合人物经历进行分析,另外还要注意老师课上的讲解。

54.《朝花夕拾》中记叙鲁迅为了寻“另一类的人们”而到南京求学的经过的是( )

A.《五猖会》 B.《琐记》 C.《父亲的病》 D.《无常》

【分析】本题考查对名著《朝花夕拾》相关知识的了解能力。

【解答】鲁迅在《朝花夕拾》的《琐记》中回忆了鲁迅离开绍兴去南京求学的过程,描述了当时江南水师学堂和矿务铁路学堂的种种弊端以及求知的艰难,批评了洋务派办学的乌烟瘴气。

故选:B。

【点评】阅读名著要记住名著的情节、内容,了解名著中人物的性格、经历和命运。

55.下列文章中不曾提及“长妈妈”的篇目是 ( )

A.《狗 猫 鼠》 B.《五猖会》

C.《二十四孝图》 D.《琐记》

【分析】本题考查名著《朝花夕拾》知识的把握。

【解答】本题考查名著内容及人物的把握,《朝花夕拾》中《狗 猫 鼠》、《五猖会》、《二十四孝图》都提及“长妈妈”,《琐记》未提及“长妈妈”。

故选:D。

【点评】名著常识关键在平时积累,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读小说的相关情节,根据问题作答即可。

第1页(共1页)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首