4.曹冲称象 课件(29张 )

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

童年风采

4 曹冲称象

3

课前预习篇

新课导入

同学们一定都认识大象,那你知道大象到底有多重吗?该用什么办法来称它呢?古时候有一个小朋友靠他自己的聪明才智称出了大象的重量,我们一起去看看他是谁,用了什么样的方法吧!

目标导学

2. 正确、流利地朗读课文,说说曹冲称象的过程。通过对比,体会

“才、到底”等词语表达的意思。 (重点)

3. 理解课文内容,培养遇事多观察、多动脑想办法的好习惯。

(难点)

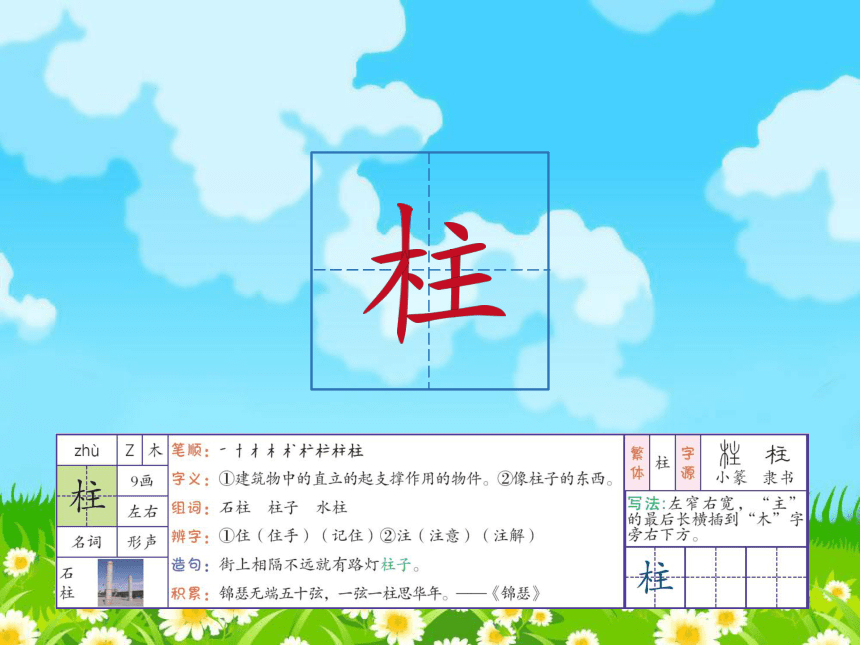

1. 会认“曹、称”等14个生字,会写“称、柱”等10个生字。

知识链接

曹 冲 (196—208),字仓舒,魏武帝曹操的儿子,生性聪慧,五六岁的时候,智力超凡,已然能和成人相仿。

他七岁时以等量置换的办法称出了大象的体重,这件事震

惊了当时的人们,也流传千古,成为最典型的“神童”故

事之一。

字词识记篇

我会写的字

我会认的字

(“称、柱、杆、秤”见我会写的字)

词语天地

读写易错提示

多音字辨别

近、反义词

正音:秤砣(chèn chèng) 站立(zhàn zàn) 柱子(zhǔ zhù)

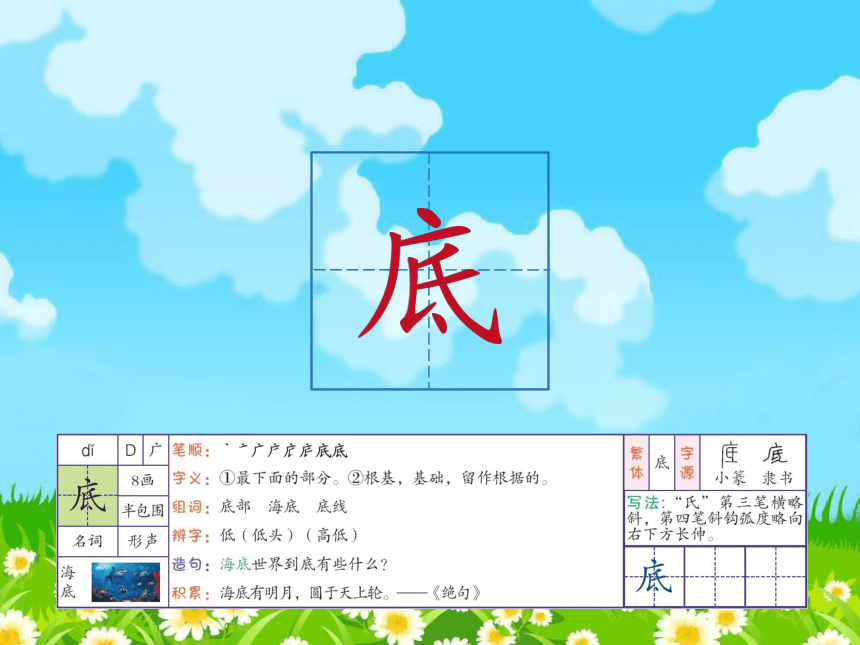

辨形:“底”字的第三笔是“丿”,不要写成“ ”。“然”字的上部是“ ”不是“夕”。

.

.

.

称

chēng(称号)

chèn (匀称)

运用:1. 相传,西施身材匀称chèn),被称(chēng) 为“古代四大美人”之一。

2. 曹冲用一种巧妙的方法测量(liáng)出了大象的重量(liàng)。

近义词

力气——力量 下沉——下降

果然——果真 高兴——喜悦

反义词

古——今 高兴——难过下沉——上升 微笑——哭泣

√ √ √

量

liáng(测量)

liàng(重量)

议论 谈论

辨析:两个词都可以作动词。“议论”是指对人或事物的好坏、是非等表示意见。“谈论”是指用谈话的方式表示对人或事物的看法。两者之间表示“看法”的意思时是通用的。

运用:1. 球迷们一边看足球比赛一边七嘴八舌地议论着。

2. 校长召集全校老师,谈论新学期的工作计划。

“又~又~”式词语:又高又大

“又~又~”式词语:又大又红 又瘦又小 又高又壮 又高又胖

一头大象 一头牛 一头猪 一头驴

一条线 一条鱼 一条狗 一条路

特殊词语

词语拓展

词语搭配

近义词辨析

词语听写

称象 柱子 到底 秤杆 做梦

七岁 站立 大船 果然

方法目标

重点方法

写作方法

修辞手法

阅读方法

按事情发生的顺序把故事写完整

比喻

边思考边阅读

其他方法

理解对比手

法,更深入地

理解文章

课文品读

1 古时候有个叫曹操的人。别人送他一头大象,他很高兴,带着儿子曹冲和官员①们一同去看。【句解:这句话交代了大象的来历。“高兴”一词写出了曹操的心情。】

第一部分(第1自然段):得到大象。曹操带着儿子和官员们去看大象,交代了故事发生的时间和大象的来历。

2 大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。(比喻)【句解:这句话把大象的身子比作一堵墙,腿比作柱子,形象地说明大象又高又大。】 官员们一边看一边议论②:“这么大的象,到底有多重呢?”【句解:这个问句写出了官员们的疑问。朗读时,“到底”这个词要重读。】

课文讲解篇

名师赏析

①官员:经过任命的、担任一定职务的政府工作人员。

造句:春运期间在车站做义工的大多数是政府的官员。

②议论:对人或事物发表意见。

造句:同学们都在议论这件事。

思考:曹操为什么很高兴?

③秤杆:杆秤的组成部分,多用木棍制成,上面镶有计量的秤。

造句:这两个人是“铁哥们儿”,就像秤杆

即使是古代,大象也是十分珍贵的动物,别人送给他,他当然很高兴了,为下文称象作铺垫。

品析:“……像……”运用比喻的修辞手法,把大象的“身子”比作“一堵墙”,把大象的“腿”比作“四根柱子”,说明了大象“又高又大”的特点,同时也为下文称象作了铺垫。

离不开秤砣,总在一块。

④船舷:船两侧的边儿。

造句:这艘大船的船舷上写着“中国制造”。

⑤果然:表示事实与所说或所料相符。

造句:果然像她说的那样,菊花有绿色的。

思考:为什么曹操听了直摇头?

官员们提出的方法不可能实现,没人能提得起大秤,所以曹操听了直摇头。

思考:你觉得曹冲是个怎样

的孩子?

我觉得曹冲是个善于观察、善于思考、善于创新的孩子。

3 曹操问:“谁有办法把这头大象称一称?”【句解:这句话点明了主题,曹操听了官员们的议论,提出称大象的问题。】有的说:“得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆③。”有的说:“有了大秤也不行啊,谁有那么大的力气提得起这杆大秤呢?”【句解:采用“有的……有的……”的句式,写出了官员们的想法。】曹操

听了直摇头。【句解:“直摇头”说明曹操对官员们的办法不满意。】

【段解】官员们看到象,议论象的重量。

品析:读第3自然段,我知道官员们的称象办法是用大秤称,从“曹操听了直摇头”这句话可以看出曹操对这个办法不满意。

第二部分(第2~3自然段):想办法称象。写了大象又高又大,曹操对官员们想出的称象方法不满意。

曹冲称象分哪几步?

曹冲称象可以分为四步:第一步把大象赶上船;第二步在船舷上做记号;第三步把大象赶上岸,往船上装石头;第四步称石头的重量,石头的重量就是大象的重量。

4 曹冲才七岁,他站出来,说:“我有个办法。【句解:“才七岁”强调了曹冲年纪小,这么小的年纪就想出了办法,说明曹冲不仅聪明伶俐,善于思考,而且善于表达。朗读时,“才”要重读。】把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷④上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。”【句解:曹冲从官员们的话中受到启发,用船代替秤、用石头代替大象的方法具有创造性,又符合实际情况。】

思考:读了这个故事,你有什么收获?

5 曹操微笑着点了点头。【句解:“微笑着点了点头”与前文“直摇头”形成了鲜明的对比。可见曹冲对儿子的办法很赞同,从中也能感受到曹操对儿子的喜爱之情。】他叫人照曹冲说的办法去做,果然⑤称出了大象的重量。【句解:果然”说明曹冲的办法很有效,真的称出了大象的重量。】

第三部分(第4~5自然段):曹冲办法妙。写曹冲想出了一个令曹操很满意的好办法,终于称出了大象的重量。

以后遇事要多动脑筋,养成勤观察、多动脑、勤思考的好习惯。

结构图示

官员们:造大秤

曹冲:赶象上船→画线→赶象上岸

→装石头→与线齐→称石头

曹冲称象

曹操

直摇头

点头微笑

主题感悟

主题归纳

本文叙述了一个七岁的孩子——

曹冲,通过自己的聪明才智想出了称大象重量的办法的故事。告诉我们,平时要多观察,遇事要多动脑筋,就能找到解决问题的好办法。

感悟心语

曹冲的办法比官员们的好,比官员们的妙,这实在难能可贵。我们在生活中也会遇到类似难以解决的问题,只要我们多动脑筋,善于观察,就一定会想出解决问题的好办法。

写法练笔

写作特点:本文用“……再……然后……”连接事情的前后内容,有利于

把事情说清楚。

仿写思路:

本文曹冲称象的办法是:把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线

的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。这段话运用

了“……再……然后……”的句式,写出了称象的步骤,表达有序。

我的练笔:看图,用“……再……然后……”写句子。

早上: ________________________________________________

(参考答案:我起床、穿衣,再刷牙、洗脸,然后吃早饭。)

课后习题解答

◎读第4自然段,给下面的内容排序,再说说曹冲称象的过程。

课后作业篇

朗读指导:朗读时注意长句的断句,还要注意“一”字的读法。

参考答案:得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆。

把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条

线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后

称一称船上的石头。

因为曹冲的办法既称出了大象的重量,又方便、科学,所以说他的办法好。

◎朗读课文。画出课文中提到的两种称象的办法,说说为什么曹冲的办法好。

○ 赶象上船 ○把大象赶上岸,往船上装石头

○在船舷上做记号 ○称石头的重量

教师指导:读课文第4自然段,重新回顾曹冲称象的过程,可以抓住关键词语“把大象赶到……再……然后……”来进行排序。

参考答案:①赶象上船→②在船舷上做记号→③把大象赶上岸,往船上装石头→④称石头的重量

参考答案:把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,沿着水面,在船舷上画一条线;再把大象赶上岸,往船上装石头,一直装到船下沉至画线的地方;然后称一称船上的石头有多重,大象就有多重。

中午晴天清晰美:中午,太阳高照,整个日月潭的美景和周围的建筑,都

清晰地展现在眼前。

中午雨天朦胧美:要是下起蒙蒙细雨,日月潭好像披上轻纱,周围的景物

一片朦胧,就像童话中的仙境。

◎读一读,体会每组句子意思的不同,再用加点的词语各说一句话。

曹操的儿子曹冲七岁。曹操的儿子曹冲才4七岁。

教师指导:“才”字强调了曹冲的年纪小。两个句子相比,后一句比前一句更突出曹冲小小年纪便聪明过人。

大象有多重呢?大象到底有多重呢?

教师指导:“到底”说明大家都十分想知道大象的重量。两个句子相比,

后一句比前一句预期更重,更能体现出大家急于想知道大象的重量的心理。

参考答案:

示例:妹妹才三岁就会背古诗了。

你们到底明不明白我的意思呢?

.

. .

童年风采

4 曹冲称象

3

课前预习篇

新课导入

同学们一定都认识大象,那你知道大象到底有多重吗?该用什么办法来称它呢?古时候有一个小朋友靠他自己的聪明才智称出了大象的重量,我们一起去看看他是谁,用了什么样的方法吧!

目标导学

2. 正确、流利地朗读课文,说说曹冲称象的过程。通过对比,体会

“才、到底”等词语表达的意思。 (重点)

3. 理解课文内容,培养遇事多观察、多动脑想办法的好习惯。

(难点)

1. 会认“曹、称”等14个生字,会写“称、柱”等10个生字。

知识链接

曹 冲 (196—208),字仓舒,魏武帝曹操的儿子,生性聪慧,五六岁的时候,智力超凡,已然能和成人相仿。

他七岁时以等量置换的办法称出了大象的体重,这件事震

惊了当时的人们,也流传千古,成为最典型的“神童”故

事之一。

字词识记篇

我会写的字

我会认的字

(“称、柱、杆、秤”见我会写的字)

词语天地

读写易错提示

多音字辨别

近、反义词

正音:秤砣(chèn chèng) 站立(zhàn zàn) 柱子(zhǔ zhù)

辨形:“底”字的第三笔是“丿”,不要写成“ ”。“然”字的上部是“ ”不是“夕”。

.

.

.

称

chēng(称号)

chèn (匀称)

运用:1. 相传,西施身材匀称chèn),被称(chēng) 为“古代四大美人”之一。

2. 曹冲用一种巧妙的方法测量(liáng)出了大象的重量(liàng)。

近义词

力气——力量 下沉——下降

果然——果真 高兴——喜悦

反义词

古——今 高兴——难过下沉——上升 微笑——哭泣

√ √ √

量

liáng(测量)

liàng(重量)

议论 谈论

辨析:两个词都可以作动词。“议论”是指对人或事物的好坏、是非等表示意见。“谈论”是指用谈话的方式表示对人或事物的看法。两者之间表示“看法”的意思时是通用的。

运用:1. 球迷们一边看足球比赛一边七嘴八舌地议论着。

2. 校长召集全校老师,谈论新学期的工作计划。

“又~又~”式词语:又高又大

“又~又~”式词语:又大又红 又瘦又小 又高又壮 又高又胖

一头大象 一头牛 一头猪 一头驴

一条线 一条鱼 一条狗 一条路

特殊词语

词语拓展

词语搭配

近义词辨析

词语听写

称象 柱子 到底 秤杆 做梦

七岁 站立 大船 果然

方法目标

重点方法

写作方法

修辞手法

阅读方法

按事情发生的顺序把故事写完整

比喻

边思考边阅读

其他方法

理解对比手

法,更深入地

理解文章

课文品读

1 古时候有个叫曹操的人。别人送他一头大象,他很高兴,带着儿子曹冲和官员①们一同去看。【句解:这句话交代了大象的来历。“高兴”一词写出了曹操的心情。】

第一部分(第1自然段):得到大象。曹操带着儿子和官员们去看大象,交代了故事发生的时间和大象的来历。

2 大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。(比喻)【句解:这句话把大象的身子比作一堵墙,腿比作柱子,形象地说明大象又高又大。】 官员们一边看一边议论②:“这么大的象,到底有多重呢?”【句解:这个问句写出了官员们的疑问。朗读时,“到底”这个词要重读。】

课文讲解篇

名师赏析

①官员:经过任命的、担任一定职务的政府工作人员。

造句:春运期间在车站做义工的大多数是政府的官员。

②议论:对人或事物发表意见。

造句:同学们都在议论这件事。

思考:曹操为什么很高兴?

③秤杆:杆秤的组成部分,多用木棍制成,上面镶有计量的秤。

造句:这两个人是“铁哥们儿”,就像秤杆

即使是古代,大象也是十分珍贵的动物,别人送给他,他当然很高兴了,为下文称象作铺垫。

品析:“……像……”运用比喻的修辞手法,把大象的“身子”比作“一堵墙”,把大象的“腿”比作“四根柱子”,说明了大象“又高又大”的特点,同时也为下文称象作了铺垫。

离不开秤砣,总在一块。

④船舷:船两侧的边儿。

造句:这艘大船的船舷上写着“中国制造”。

⑤果然:表示事实与所说或所料相符。

造句:果然像她说的那样,菊花有绿色的。

思考:为什么曹操听了直摇头?

官员们提出的方法不可能实现,没人能提得起大秤,所以曹操听了直摇头。

思考:你觉得曹冲是个怎样

的孩子?

我觉得曹冲是个善于观察、善于思考、善于创新的孩子。

3 曹操问:“谁有办法把这头大象称一称?”【句解:这句话点明了主题,曹操听了官员们的议论,提出称大象的问题。】有的说:“得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆③。”有的说:“有了大秤也不行啊,谁有那么大的力气提得起这杆大秤呢?”【句解:采用“有的……有的……”的句式,写出了官员们的想法。】曹操

听了直摇头。【句解:“直摇头”说明曹操对官员们的办法不满意。】

【段解】官员们看到象,议论象的重量。

品析:读第3自然段,我知道官员们的称象办法是用大秤称,从“曹操听了直摇头”这句话可以看出曹操对这个办法不满意。

第二部分(第2~3自然段):想办法称象。写了大象又高又大,曹操对官员们想出的称象方法不满意。

曹冲称象分哪几步?

曹冲称象可以分为四步:第一步把大象赶上船;第二步在船舷上做记号;第三步把大象赶上岸,往船上装石头;第四步称石头的重量,石头的重量就是大象的重量。

4 曹冲才七岁,他站出来,说:“我有个办法。【句解:“才七岁”强调了曹冲年纪小,这么小的年纪就想出了办法,说明曹冲不仅聪明伶俐,善于思考,而且善于表达。朗读时,“才”要重读。】把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷④上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。”【句解:曹冲从官员们的话中受到启发,用船代替秤、用石头代替大象的方法具有创造性,又符合实际情况。】

思考:读了这个故事,你有什么收获?

5 曹操微笑着点了点头。【句解:“微笑着点了点头”与前文“直摇头”形成了鲜明的对比。可见曹冲对儿子的办法很赞同,从中也能感受到曹操对儿子的喜爱之情。】他叫人照曹冲说的办法去做,果然⑤称出了大象的重量。【句解:果然”说明曹冲的办法很有效,真的称出了大象的重量。】

第三部分(第4~5自然段):曹冲办法妙。写曹冲想出了一个令曹操很满意的好办法,终于称出了大象的重量。

以后遇事要多动脑筋,养成勤观察、多动脑、勤思考的好习惯。

结构图示

官员们:造大秤

曹冲:赶象上船→画线→赶象上岸

→装石头→与线齐→称石头

曹冲称象

曹操

直摇头

点头微笑

主题感悟

主题归纳

本文叙述了一个七岁的孩子——

曹冲,通过自己的聪明才智想出了称大象重量的办法的故事。告诉我们,平时要多观察,遇事要多动脑筋,就能找到解决问题的好办法。

感悟心语

曹冲的办法比官员们的好,比官员们的妙,这实在难能可贵。我们在生活中也会遇到类似难以解决的问题,只要我们多动脑筋,善于观察,就一定会想出解决问题的好办法。

写法练笔

写作特点:本文用“……再……然后……”连接事情的前后内容,有利于

把事情说清楚。

仿写思路:

本文曹冲称象的办法是:把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线

的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。这段话运用

了“……再……然后……”的句式,写出了称象的步骤,表达有序。

我的练笔:看图,用“……再……然后……”写句子。

早上: ________________________________________________

(参考答案:我起床、穿衣,再刷牙、洗脸,然后吃早饭。)

课后习题解答

◎读第4自然段,给下面的内容排序,再说说曹冲称象的过程。

课后作业篇

朗读指导:朗读时注意长句的断句,还要注意“一”字的读法。

参考答案:得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆。

把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条

线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后

称一称船上的石头。

因为曹冲的办法既称出了大象的重量,又方便、科学,所以说他的办法好。

◎朗读课文。画出课文中提到的两种称象的办法,说说为什么曹冲的办法好。

○ 赶象上船 ○把大象赶上岸,往船上装石头

○在船舷上做记号 ○称石头的重量

教师指导:读课文第4自然段,重新回顾曹冲称象的过程,可以抓住关键词语“把大象赶到……再……然后……”来进行排序。

参考答案:①赶象上船→②在船舷上做记号→③把大象赶上岸,往船上装石头→④称石头的重量

参考答案:把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,沿着水面,在船舷上画一条线;再把大象赶上岸,往船上装石头,一直装到船下沉至画线的地方;然后称一称船上的石头有多重,大象就有多重。

中午晴天清晰美:中午,太阳高照,整个日月潭的美景和周围的建筑,都

清晰地展现在眼前。

中午雨天朦胧美:要是下起蒙蒙细雨,日月潭好像披上轻纱,周围的景物

一片朦胧,就像童话中的仙境。

◎读一读,体会每组句子意思的不同,再用加点的词语各说一句话。

曹操的儿子曹冲七岁。曹操的儿子曹冲才4七岁。

教师指导:“才”字强调了曹冲的年纪小。两个句子相比,后一句比前一句更突出曹冲小小年纪便聪明过人。

大象有多重呢?大象到底有多重呢?

教师指导:“到底”说明大家都十分想知道大象的重量。两个句子相比,

后一句比前一句预期更重,更能体现出大家急于想知道大象的重量的心理。

参考答案:

示例:妹妹才三岁就会背古诗了。

你们到底明不明白我的意思呢?

.

. .

同课章节目录

- 课文1

- 1 小蝌蚪找妈妈

- 2 我是什么

- 3 植物妈妈有办法

- 口语交际:有趣的动物

- 语文园地一

- 快乐读书吧

- 识字

- 1 场景歌

- 2 树之歌

- 3 拍手歌

- 4 田家四季歌

- 语文园地二

- 课文2

- 4 曹冲称象

- 5 玲玲的画

- 6 一封信

- 7 妈妈睡了

- 口语交际:做手工

- 语文园地三

- 课文3

- 8 古诗二首

- 9 黄山奇石

- 10 日月潭

- 11 葡萄沟

- 语文园地四

- 课文4

- 12 坐井观天

- 13 寒号鸟

- 14 我要的是葫芦

- 口语交际:商量

- 语文园地五

- 课文5

- 15 大禹治水

- 16 朱德的扁担

- 17 难忘的泼水节

- 口语交际:看图讲故事

- 语文园地六

- 课文6

- 18 古诗二首

- 19 雾在哪里

- 20 雪孩子

- 语文园地七

- 课文7

- 21 狐假虎威

- 22 狐狸分奶酪

- 23 纸船和风筝

- 24 风娃娃

- 语文园地八