2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册8.《大卫·科波菲尔(节选)》课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册8.《大卫·科波菲尔(节选)》课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-08 21:51:13 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

大卫 科波菲尔(节选)

主旨

情节

人物

环境

推动

烘托、塑造

塑造

展现

体现

表现

小说基本要素

章回体

日记体

自传体

书信体

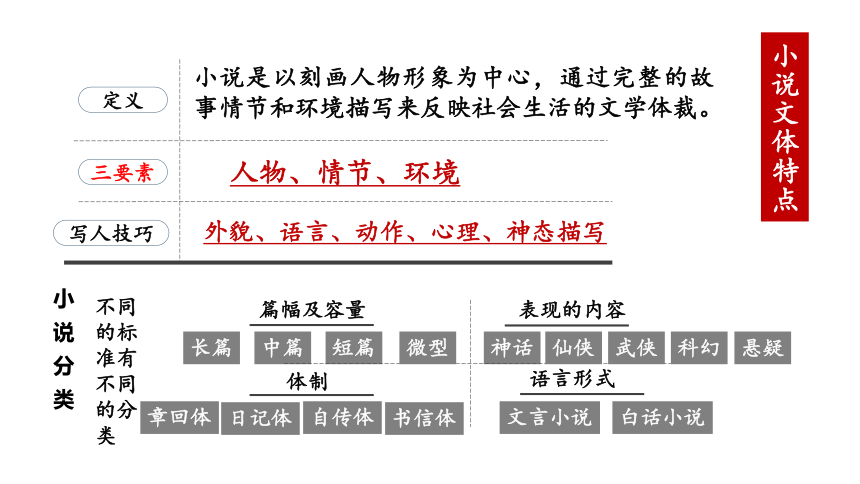

小说文体特点

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

定义

三要素

人物、情节、环境

写人技巧

外貌、语言、动作、心理、神态描写

不同的标准有不同的分类

篇幅及容量

表现的内容

语言形式

长篇

中篇

短篇

神话

文言小说

白话小说

小说分类

体制

微型

仙侠

武侠

科幻

悬疑

忧来无方,

窗外下雨,坐沙发,吃巧克力,读狄更斯,

心情又会好起来,和世界妥协。

——托尔斯泰

知人论世

查尔斯·狄更斯

十九世纪英国最伟大的批判现实主义作家,同时也是一位以反映现实生活见长的作家。

狄更斯的父亲是海军中的小职员,嗜酒成性,挥霍无度,常常入不敷出。他从小就能演会唱,所以常被父亲带到酒店去表演节目。10岁时,全家被迫迁入负债者监狱,11岁起就承担了繁重的家务。16岁时在一家律师事务所当缮写员,走遍伦敦的大街小巷,20岁开始当报馆采访员,报道下议院。童年不寻常的经历促使他早熟、早慧,亲身体验了社会底层人们的不幸,对他的文学事业大有益处。

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。

批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。

代表作家:司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

1837年完成第一部长篇小说《匹克威克外传》,是第一部现实主义小说创作,后来创作才能日渐成熟,先后出版了《雾都孤儿》(1838)《老古玩店》(1841)《董贝父子》(1848)《大卫·科波菲尔》(1850)《艰难时世》(1854)《双城记》(1859)《远大前程》(1861)等。

狄更斯的作品艺术上以妙趣横生的幽默、细致入微的心理分析,以现实主义与浪漫主义气氛的有机结合著称。狄更斯特别注意描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展做出了卓越的贡献。

19世纪50年代,当时英国正处于工业革命后期,在经济、政治、文化上都居于世界领先地位。然而,社会两极分化,上层人物穷奢极侈而劳动人民却饱尝失业、贫困、疾病、饥饿之苦。狄更斯打心眼里同情不幸的人们,尤其是像他一样的少年儿童,他在日后的创作中着力描写这个群体。

“在我所有的著作中,我最喜爱的是这一部。像许多偏爱的父母一样,在我内心的最深处,我有一个最宠爱的孩子。他的名字就叫《大卫·科波菲尔》。”

——查尔斯·狄更斯

《大卫·科波菲尔》(1850)序言

自传体小说是传记体小说的一种,是从主人公自述生平经历和事迹角度写成的一种传记体小说。

这种小说是在作者亲身经历的真人真事的基础上,运用小说的艺术写法和表达技巧经过虚构、想象、加工而成。

它一方面不同于一般的自传和回忆录,另一方面又必须以作者或自述主人公为原型。如卢梭的《忏悔录》、高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》等。

本文节选的是第十一章。

小说前面的情节是:大卫·科波菲尔出生前,父亲就去世了。大卫从小和母亲克莱拉、善良的女仆佩格蒂相依为命。天真无知、不知人世险恶的克莱拉被冷酷阴险的谋得斯通先生哄骗,改嫁给他。大卫遭到谋得斯通的虐待,被送进寄宿学校,他在学校里结识了斯蒂福斯、特雷德尔等人。母亲去世后,谋得斯通霸占了科波菲尔家的财产,把大卫送到谋得斯通—格林比货行当童工。

前情回顾

人物感知

《大卫 · 科波菲尔》(节选)写了哪些人物?

霍普金斯船长(米考伯的牢友)

昆宁先生(账房先生)

米克·沃克(童工)

粉白·土豆(童工)

米考伯先生(房东)

米考伯太太(房东)

孤儿(仆人)

作者如何刻画米考伯先生 突出了他怎样的性格特点

①肖像描写、神态描写,刻画了米考伯先生的衣着打扮,写出了他的经济拮据以及他爱慕虚荣(爱面子)、虚伪、故作文雅的性格特点;

②语言描写,米考伯先生主动为大卫带路,并为他找到一条最便捷的路,说明他是一个热心善良的人;

③动作描写,写出债主来临时和离开后米考伯先生的一系列动作,说明他生活艰难,没有责任感,是一个乐天派;

米考伯先生是一个滑稽可笑、爱慕虚荣、迂腐、喜好挥霍、盲目乐观的英国下层小人物的形象。也可以说,他是一个贫穷却不甘落魄,寒酸却不失体面,处境困难却不忘真诚待人,命运悲惨却又乐观开朗的“末代绅士”。

“债多不愁,乐天知命”

简要概括米考伯太太的形象特点。

米考伯太太生活艰难、不切实际、不懂持家、爱慕虚荣、喜欢挥霍,但是善良,乐善好施,不贪小便宜,对米考伯不离不弃。她将娘家的辉煌成天挂在嘴边,虽然她的“娘家人”也并没有出现;她不懂持家之道,她用典当生活用品的钱来大吃大喝。

作者对米考伯夫妇的态度是什么?

作者同情他们悲惨的遭遇,但又对他们的缺点加以温和的讽刺,用喜剧的方式巧妙地避免了他们的悲剧色彩。

米考伯这种“债多不愁,乐知天命”成了文学中的典型。这种性格被称为“米考伯主义”,“米考伯”被收进了英语词典,意为“没有远虑,幻想走运的乐天派”。

善恶有报

米考伯先生最终是坚守住了自己的良知和底线。

维克菲律师的合伙人希普,是一个阴险小人,他不但企图占有维克菲律师的产业,并且还想占有他的女儿。大卫姨婆的破产也是他捣的鬼。米考伯毅然将其揭发。米考伯一家随后也移民海外,并且在那里大有作为。

米考伯夫妇是绝大多数普通人的写照,满怀着崇高的目标,想要实现飞黄腾达的愿望,但是自身很平庸,不想脚踏实地的去干,运气又不太好,所以只能过贫穷琐碎的日子。但只要守住自己的良心和底线,最终还是会收获属于自己的那份幸福的。

“我”的成长变化:

初到货行

充满抵触,

感到屈辱

在货行开始工作

内心孤独, 默默忍受痛苦

工作一段时间

渴望得到建议、鼓励、帮助和支持

米考伯先生遇到困难

同情

痛苦加深

每周六晚上

高兴,感到精神富足

搬家后

放下重压,

平淡接受生活

主人公大卫·科波菲尔是一个什么样的形象?

(1)“我”善良、真诚、富有同情心。对处于困境中的米考伯夫妇感到同情,愿意听米考伯太太的诉苦,愿意掏出自己的工资来帮助米考伯夫妇;乐于被米考伯太太指使去帮忙典当餐具;前去探视监狱中的米考伯先生,并租了附近的房子和他们共患难。

(2)“我”积极进取,努力坚强。做童工虽然辛苦,但是都坚持下来了,并将这奇特的经历和悲惨的事件撰写成文,创造出自己想象的世界。

—— 主人公大卫·科波菲尔是一个孤苦伶仃、痛苦寂寞、善良勤奋、渴望温情的形象。

他是个遗腹子,

继父是个凶残、贪婪的商人,

大卫受尽虐待,

母亲被折磨死后,

继父把他送去当童工。

大卫历尽千辛万苦……

终于成为一位有成就的作家。

大卫·科波菲尔无疑倾注了作者的全部心血。不论是他孤儿时代所遭遇的种种磨难和辛酸,还是他成年后不屈不挠的奋斗,都表现了一个小人物在资本主义社会中寻求出路的痛苦历程。在顺境中加倍努力,在逆境中满怀信心,经历了大苦大难后尝到人间幸福和温暖的大卫,靠的是他真诚、直率的品性,积极向上的精神,以及对人的纯洁友爱之心。

“永远不要在任何事上卑劣,永远不要作假,永远不要残忍。免除这三种罪恶,我可以永远对你怀抱希望。”

——贝西姨婆

作文素材运用

适用主题:人的主观能动性、环境对人格的影响、教育的重要性等,如2014年四川卷《人只有站起后世界才属于他》。

示例:

马克思有句话颇有意思,说的是人创造环境,环境同样也创造人。先不论个人如何影响一个社会,人从呱呱落地之初就已经开始经受外界对自己的各种试探与磨砺了。只是,一个相似的环境也有可能塑造出不同的人生。这或许是因为有人忌惮生活的巨力,而有人却能把自己的主观能动性发挥到极致;或许是因为有人不幸地失去有心人的引导,而有的人却意外地捕捉到了人生灯塔的指引。总而言之,你是否能活出像狄更斯笔下大卫·科波菲尔那样的美好结局,不在运气,在你自己。

情节梳理

序幕(1-5段):“我”来到谋得斯通-格林比货行当童工。

开端(6-23段):米考伯先生邀请“我”做他的房客。

发展(24-44段):米考伯一家被人催债,靠典当度日。

高潮(45-51段):米考伯一家入住监狱。

结局(52-54段):“我”有了新的住所,米考伯先生渡过最危急的关头,“我”收获了丰富的人生感悟。

情节把握

本文的线索是什么?请简要分析。

通过结识米考伯夫妇,紧扣“成长”这一线索,体现了“我”的善良以及对造成米考伯夫妇这一切社会根源的深刻批判。

本文情节:

交代“我”的遭遇,到货行做童工——初识米考伯先生——入住米考伯先生家——米考伯先生入狱,我去探视——“我”搬离米考伯家,另觅住处——米考伯先生度过最危急的关头——“我”收获了感悟。

小说以第一人称叙述,有什么好处

①增强了故事的真实性,使叙述更有说服力。小说是作者带有自传性的作品,全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人的许多生活经历。

②“我”是小说的线索,以“我”的见闻串起故事情节,使故事情节更加紧凑、集中。作者并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个孩童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,交代出必要的内容。

③便于更直观地抒发作者对社会现状的批判之情,有利于作者表达对社会诸多现象的认识。小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,使小说主观色彩更为浓厚。

④便于揭示主人公的深层心理。拉近了小说主人公与读者的距离,让读者走进小说主人公的世界,产生强烈共鸣。

叙述人称 优点 缺点

第一人称(有限视角) 拉近与读者的距离,使小说显得真实亲切,同时便于抒发感情 局限于个人所见,造成叙述的主观性,且易局限于叙述的时态,不便于对广阔历史主题的叙述。

第二人称(有限视角) 第二人称增强文章的抒情性,便于感情交流 强制性地把读者拉进了故事中,使读者觉得有点奇怪

第三人称(全知视角) 第三人称不受时空限制,叙述自由灵活,客观直接地展现丰富多彩的生活 叙述者对作品中人物及其命运,对所有事件可完全预知和任意摆布,读者在阅读中只能被动地等待叙述者将自己还未知悉的一切讲述出来,剥夺了接受者的大部分探索、解释作品的权利。

环境分析

自然环境:指的是对人物活动的时间、地点、季节、气候、景物等的描写。

社会环境:指的是对特定的时代背景及人物生活环境的描写。

小说中环境描写的作用:

(1)渲染气氛,奠定情感基调。

(2)突出……环境特点,营造……意境。

(3)交代故事发生的时间、地点、节令,暗示社会环境。

(4)交代人物活动及其成长的时代背景,揭示各种复杂的社会关系。

(5)推动故事情节的发展,为下文做铺垫。

(6)揭示、暗示或升华文章的主题。

(7)激发读者的阅读兴趣。

请找出文中有关环境描写的语句,讨论并分析这些环境描写的作用。

对货行的描写

1.自然环境方面,交代了“我”当时工作的地方环境恶劣:外部狭窄、泥泞;内部破败不堪,腐臭难闻。

2.社会环境方面,展现了当时英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,揭露了盛世下的阴暗面,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径,体现了作者对英国童工制度的指责,严重侵犯了人权,不合人道。

3.人物方面,衬托了人物当时灰暗的心境,反映了人物悲惨的遭遇。

4.主旨方面,揭示社会差异的悬殊,社会问题的日益显现,昭示着建立健全社会保障体系的重要性。表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

对米考伯住宅的描写

1.环境方面,“破破烂烂”“全部空空”突出了米考伯先生一家的窘境。

2.情节方面,推动了故事情节的发展,为下文米考伯先生被追债与入狱做铺垫。

3.人物方面,也从侧面突出了米考伯夫妇二人爱慕虚荣的人物形象。

对监狱的描写

1.环境上,突出了监狱的简陋。

2.人物上,米考伯先生入狱,“我”前去探监,突出了“我”的善良和对友情的珍惜。

3.主旨上,讴歌和赞扬了建立在善良正直的人性光辉之上的人道主义,强调“仁爱”的复归,大卫便是作者人道主义精神的具体体现。

本文节选部分描述了货行、米考伯家、监狱等环境。

通过大卫这个孩子的眼睛来看周围的环境,揭示了19世纪英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径。

体现了社会差异的悬殊而导致的尖锐社会矛盾,社会问题的日益显现昭示着建立健全社会保障体系的重要性,表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

环境归纳

小结归纳

本文通过大卫·科波菲尔的眼睛写出了十九世纪英国底层的社会生活,写出了周围的人和事对他成长的影响,表达了作者对人世间宽厚、善良、仁爱等美德的赞美,小说还触及了社会上很多重大社会问题和政治问题,蕴含着对当时社会的批判。比如腐朽落后的教育制度和司法制度,资本主义制度下万能而又万恶的金钱、财产所引起的婚姻问题,妇女问题,失业问题……

狄更斯的笔在揭开社会不堪的伤疤的同时也点亮了人性的希望灯火。他让我们在惨淡无奈的社会现实之下依然保存人性的美好。小说中人性的真善美恰如暖阳一样照耀着黑暗的大地。

作文素材运用

适用主题:批判现实、传递正能量、怀抱希望等,如2013年上海卷《更重要的事情》,2011年四川卷《总有一种期待》。

示例:

还记得东野圭吾的《白夜行》书背有这么一句话:“我的天空里没有太阳,总是黑夜,但并不暗,因为有东西代替了太阳……凭借着这份光,我便能把黑夜当成白天。”这句话给人的质感,正如语句中的内涵一样,像温暖的太阳,照亮了每个人心中那片大小不一的灰暗地带。无论是过往还是当下,我们的社会和个人生活都或多或少存在让人无奈唏嘘的阴暗不堪。只是,在暗夜里依旧能怀抱希望,或许正是人类的珍贵品质。如此,我们才能像狄更斯的《大卫·科波菲尔》所表达的那样,看到何为光明驱散黑暗,何为以积极之心传递暖心正能量。

大卫 科波菲尔(节选)

主旨

情节

人物

环境

推动

烘托、塑造

塑造

展现

体现

表现

小说基本要素

章回体

日记体

自传体

书信体

小说文体特点

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

定义

三要素

人物、情节、环境

写人技巧

外貌、语言、动作、心理、神态描写

不同的标准有不同的分类

篇幅及容量

表现的内容

语言形式

长篇

中篇

短篇

神话

文言小说

白话小说

小说分类

体制

微型

仙侠

武侠

科幻

悬疑

忧来无方,

窗外下雨,坐沙发,吃巧克力,读狄更斯,

心情又会好起来,和世界妥协。

——托尔斯泰

知人论世

查尔斯·狄更斯

十九世纪英国最伟大的批判现实主义作家,同时也是一位以反映现实生活见长的作家。

狄更斯的父亲是海军中的小职员,嗜酒成性,挥霍无度,常常入不敷出。他从小就能演会唱,所以常被父亲带到酒店去表演节目。10岁时,全家被迫迁入负债者监狱,11岁起就承担了繁重的家务。16岁时在一家律师事务所当缮写员,走遍伦敦的大街小巷,20岁开始当报馆采访员,报道下议院。童年不寻常的经历促使他早熟、早慧,亲身体验了社会底层人们的不幸,对他的文学事业大有益处。

批判现实主义特指19世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。批判现实主义文学是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。最早作出“现实主义是批判”论断的是法国作家蒲鲁东,正式提出“批判现实主义”并给它下定义的是高尔基。

批判现实主义突出的特点是比较广阔和真实地展示了社会生活的各个方面,对现实矛盾的揭示十分深刻。

代表作家:司汤达、巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰等。

1837年完成第一部长篇小说《匹克威克外传》,是第一部现实主义小说创作,后来创作才能日渐成熟,先后出版了《雾都孤儿》(1838)《老古玩店》(1841)《董贝父子》(1848)《大卫·科波菲尔》(1850)《艰难时世》(1854)《双城记》(1859)《远大前程》(1861)等。

狄更斯的作品艺术上以妙趣横生的幽默、细致入微的心理分析,以现实主义与浪漫主义气氛的有机结合著称。狄更斯特别注意描写生活在英国社会底层的“小人物”的生活遭遇,深刻地反映了当时英国复杂的社会现实,为英国批判现实主义文学的开拓和发展做出了卓越的贡献。

19世纪50年代,当时英国正处于工业革命后期,在经济、政治、文化上都居于世界领先地位。然而,社会两极分化,上层人物穷奢极侈而劳动人民却饱尝失业、贫困、疾病、饥饿之苦。狄更斯打心眼里同情不幸的人们,尤其是像他一样的少年儿童,他在日后的创作中着力描写这个群体。

“在我所有的著作中,我最喜爱的是这一部。像许多偏爱的父母一样,在我内心的最深处,我有一个最宠爱的孩子。他的名字就叫《大卫·科波菲尔》。”

——查尔斯·狄更斯

《大卫·科波菲尔》(1850)序言

自传体小说是传记体小说的一种,是从主人公自述生平经历和事迹角度写成的一种传记体小说。

这种小说是在作者亲身经历的真人真事的基础上,运用小说的艺术写法和表达技巧经过虚构、想象、加工而成。

它一方面不同于一般的自传和回忆录,另一方面又必须以作者或自述主人公为原型。如卢梭的《忏悔录》、高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》等。

本文节选的是第十一章。

小说前面的情节是:大卫·科波菲尔出生前,父亲就去世了。大卫从小和母亲克莱拉、善良的女仆佩格蒂相依为命。天真无知、不知人世险恶的克莱拉被冷酷阴险的谋得斯通先生哄骗,改嫁给他。大卫遭到谋得斯通的虐待,被送进寄宿学校,他在学校里结识了斯蒂福斯、特雷德尔等人。母亲去世后,谋得斯通霸占了科波菲尔家的财产,把大卫送到谋得斯通—格林比货行当童工。

前情回顾

人物感知

《大卫 · 科波菲尔》(节选)写了哪些人物?

霍普金斯船长(米考伯的牢友)

昆宁先生(账房先生)

米克·沃克(童工)

粉白·土豆(童工)

米考伯先生(房东)

米考伯太太(房东)

孤儿(仆人)

作者如何刻画米考伯先生 突出了他怎样的性格特点

①肖像描写、神态描写,刻画了米考伯先生的衣着打扮,写出了他的经济拮据以及他爱慕虚荣(爱面子)、虚伪、故作文雅的性格特点;

②语言描写,米考伯先生主动为大卫带路,并为他找到一条最便捷的路,说明他是一个热心善良的人;

③动作描写,写出债主来临时和离开后米考伯先生的一系列动作,说明他生活艰难,没有责任感,是一个乐天派;

米考伯先生是一个滑稽可笑、爱慕虚荣、迂腐、喜好挥霍、盲目乐观的英国下层小人物的形象。也可以说,他是一个贫穷却不甘落魄,寒酸却不失体面,处境困难却不忘真诚待人,命运悲惨却又乐观开朗的“末代绅士”。

“债多不愁,乐天知命”

简要概括米考伯太太的形象特点。

米考伯太太生活艰难、不切实际、不懂持家、爱慕虚荣、喜欢挥霍,但是善良,乐善好施,不贪小便宜,对米考伯不离不弃。她将娘家的辉煌成天挂在嘴边,虽然她的“娘家人”也并没有出现;她不懂持家之道,她用典当生活用品的钱来大吃大喝。

作者对米考伯夫妇的态度是什么?

作者同情他们悲惨的遭遇,但又对他们的缺点加以温和的讽刺,用喜剧的方式巧妙地避免了他们的悲剧色彩。

米考伯这种“债多不愁,乐知天命”成了文学中的典型。这种性格被称为“米考伯主义”,“米考伯”被收进了英语词典,意为“没有远虑,幻想走运的乐天派”。

善恶有报

米考伯先生最终是坚守住了自己的良知和底线。

维克菲律师的合伙人希普,是一个阴险小人,他不但企图占有维克菲律师的产业,并且还想占有他的女儿。大卫姨婆的破产也是他捣的鬼。米考伯毅然将其揭发。米考伯一家随后也移民海外,并且在那里大有作为。

米考伯夫妇是绝大多数普通人的写照,满怀着崇高的目标,想要实现飞黄腾达的愿望,但是自身很平庸,不想脚踏实地的去干,运气又不太好,所以只能过贫穷琐碎的日子。但只要守住自己的良心和底线,最终还是会收获属于自己的那份幸福的。

“我”的成长变化:

初到货行

充满抵触,

感到屈辱

在货行开始工作

内心孤独, 默默忍受痛苦

工作一段时间

渴望得到建议、鼓励、帮助和支持

米考伯先生遇到困难

同情

痛苦加深

每周六晚上

高兴,感到精神富足

搬家后

放下重压,

平淡接受生活

主人公大卫·科波菲尔是一个什么样的形象?

(1)“我”善良、真诚、富有同情心。对处于困境中的米考伯夫妇感到同情,愿意听米考伯太太的诉苦,愿意掏出自己的工资来帮助米考伯夫妇;乐于被米考伯太太指使去帮忙典当餐具;前去探视监狱中的米考伯先生,并租了附近的房子和他们共患难。

(2)“我”积极进取,努力坚强。做童工虽然辛苦,但是都坚持下来了,并将这奇特的经历和悲惨的事件撰写成文,创造出自己想象的世界。

—— 主人公大卫·科波菲尔是一个孤苦伶仃、痛苦寂寞、善良勤奋、渴望温情的形象。

他是个遗腹子,

继父是个凶残、贪婪的商人,

大卫受尽虐待,

母亲被折磨死后,

继父把他送去当童工。

大卫历尽千辛万苦……

终于成为一位有成就的作家。

大卫·科波菲尔无疑倾注了作者的全部心血。不论是他孤儿时代所遭遇的种种磨难和辛酸,还是他成年后不屈不挠的奋斗,都表现了一个小人物在资本主义社会中寻求出路的痛苦历程。在顺境中加倍努力,在逆境中满怀信心,经历了大苦大难后尝到人间幸福和温暖的大卫,靠的是他真诚、直率的品性,积极向上的精神,以及对人的纯洁友爱之心。

“永远不要在任何事上卑劣,永远不要作假,永远不要残忍。免除这三种罪恶,我可以永远对你怀抱希望。”

——贝西姨婆

作文素材运用

适用主题:人的主观能动性、环境对人格的影响、教育的重要性等,如2014年四川卷《人只有站起后世界才属于他》。

示例:

马克思有句话颇有意思,说的是人创造环境,环境同样也创造人。先不论个人如何影响一个社会,人从呱呱落地之初就已经开始经受外界对自己的各种试探与磨砺了。只是,一个相似的环境也有可能塑造出不同的人生。这或许是因为有人忌惮生活的巨力,而有人却能把自己的主观能动性发挥到极致;或许是因为有人不幸地失去有心人的引导,而有的人却意外地捕捉到了人生灯塔的指引。总而言之,你是否能活出像狄更斯笔下大卫·科波菲尔那样的美好结局,不在运气,在你自己。

情节梳理

序幕(1-5段):“我”来到谋得斯通-格林比货行当童工。

开端(6-23段):米考伯先生邀请“我”做他的房客。

发展(24-44段):米考伯一家被人催债,靠典当度日。

高潮(45-51段):米考伯一家入住监狱。

结局(52-54段):“我”有了新的住所,米考伯先生渡过最危急的关头,“我”收获了丰富的人生感悟。

情节把握

本文的线索是什么?请简要分析。

通过结识米考伯夫妇,紧扣“成长”这一线索,体现了“我”的善良以及对造成米考伯夫妇这一切社会根源的深刻批判。

本文情节:

交代“我”的遭遇,到货行做童工——初识米考伯先生——入住米考伯先生家——米考伯先生入狱,我去探视——“我”搬离米考伯家,另觅住处——米考伯先生度过最危急的关头——“我”收获了感悟。

小说以第一人称叙述,有什么好处

①增强了故事的真实性,使叙述更有说服力。小说是作者带有自传性的作品,全书采用第一人称叙事,其中融进了作者本人的许多生活经历。

②“我”是小说的线索,以“我”的见闻串起故事情节,使故事情节更加紧凑、集中。作者并不拘泥于描摹现实中实际发生的事,而是充分发挥想象力,以一个孩童的视角去揣摩、想象,丰富了小说情节,交代出必要的内容。

③便于更直观地抒发作者对社会现状的批判之情,有利于作者表达对社会诸多现象的认识。小说是以“我”的口吻,以亲身经历者的眼光去观察和叙述,使小说主观色彩更为浓厚。

④便于揭示主人公的深层心理。拉近了小说主人公与读者的距离,让读者走进小说主人公的世界,产生强烈共鸣。

叙述人称 优点 缺点

第一人称(有限视角) 拉近与读者的距离,使小说显得真实亲切,同时便于抒发感情 局限于个人所见,造成叙述的主观性,且易局限于叙述的时态,不便于对广阔历史主题的叙述。

第二人称(有限视角) 第二人称增强文章的抒情性,便于感情交流 强制性地把读者拉进了故事中,使读者觉得有点奇怪

第三人称(全知视角) 第三人称不受时空限制,叙述自由灵活,客观直接地展现丰富多彩的生活 叙述者对作品中人物及其命运,对所有事件可完全预知和任意摆布,读者在阅读中只能被动地等待叙述者将自己还未知悉的一切讲述出来,剥夺了接受者的大部分探索、解释作品的权利。

环境分析

自然环境:指的是对人物活动的时间、地点、季节、气候、景物等的描写。

社会环境:指的是对特定的时代背景及人物生活环境的描写。

小说中环境描写的作用:

(1)渲染气氛,奠定情感基调。

(2)突出……环境特点,营造……意境。

(3)交代故事发生的时间、地点、节令,暗示社会环境。

(4)交代人物活动及其成长的时代背景,揭示各种复杂的社会关系。

(5)推动故事情节的发展,为下文做铺垫。

(6)揭示、暗示或升华文章的主题。

(7)激发读者的阅读兴趣。

请找出文中有关环境描写的语句,讨论并分析这些环境描写的作用。

对货行的描写

1.自然环境方面,交代了“我”当时工作的地方环境恶劣:外部狭窄、泥泞;内部破败不堪,腐臭难闻。

2.社会环境方面,展现了当时英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,揭露了盛世下的阴暗面,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径,体现了作者对英国童工制度的指责,严重侵犯了人权,不合人道。

3.人物方面,衬托了人物当时灰暗的心境,反映了人物悲惨的遭遇。

4.主旨方面,揭示社会差异的悬殊,社会问题的日益显现,昭示着建立健全社会保障体系的重要性。表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

对米考伯住宅的描写

1.环境方面,“破破烂烂”“全部空空”突出了米考伯先生一家的窘境。

2.情节方面,推动了故事情节的发展,为下文米考伯先生被追债与入狱做铺垫。

3.人物方面,也从侧面突出了米考伯夫妇二人爱慕虚荣的人物形象。

对监狱的描写

1.环境上,突出了监狱的简陋。

2.人物上,米考伯先生入狱,“我”前去探监,突出了“我”的善良和对友情的珍惜。

3.主旨上,讴歌和赞扬了建立在善良正直的人性光辉之上的人道主义,强调“仁爱”的复归,大卫便是作者人道主义精神的具体体现。

本文节选部分描述了货行、米考伯家、监狱等环境。

通过大卫这个孩子的眼睛来看周围的环境,揭示了19世纪英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径。

体现了社会差异的悬殊而导致的尖锐社会矛盾,社会问题的日益显现昭示着建立健全社会保障体系的重要性,表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

环境归纳

小结归纳

本文通过大卫·科波菲尔的眼睛写出了十九世纪英国底层的社会生活,写出了周围的人和事对他成长的影响,表达了作者对人世间宽厚、善良、仁爱等美德的赞美,小说还触及了社会上很多重大社会问题和政治问题,蕴含着对当时社会的批判。比如腐朽落后的教育制度和司法制度,资本主义制度下万能而又万恶的金钱、财产所引起的婚姻问题,妇女问题,失业问题……

狄更斯的笔在揭开社会不堪的伤疤的同时也点亮了人性的希望灯火。他让我们在惨淡无奈的社会现实之下依然保存人性的美好。小说中人性的真善美恰如暖阳一样照耀着黑暗的大地。

作文素材运用

适用主题:批判现实、传递正能量、怀抱希望等,如2013年上海卷《更重要的事情》,2011年四川卷《总有一种期待》。

示例:

还记得东野圭吾的《白夜行》书背有这么一句话:“我的天空里没有太阳,总是黑夜,但并不暗,因为有东西代替了太阳……凭借着这份光,我便能把黑夜当成白天。”这句话给人的质感,正如语句中的内涵一样,像温暖的太阳,照亮了每个人心中那片大小不一的灰暗地带。无论是过往还是当下,我们的社会和个人生活都或多或少存在让人无奈唏嘘的阴暗不堪。只是,在暗夜里依旧能怀抱希望,或许正是人类的珍贵品质。如此,我们才能像狄更斯的《大卫·科波菲尔》所表达的那样,看到何为光明驱散黑暗,何为以积极之心传递暖心正能量。