2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝统一 检测试题(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝统一 检测试题(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 153.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-09 13:12:29 | ||

图片预览

文档简介

历史第三单元检测

一、单选题(本大题共20小题,共60分)

重庆八中某历史学习小组,搜集了“二府三司制”“崇文抑武”“澶渊之盟”“岳飞抗金”等相关资料,由此可知他们探究的主题是

A. 中华文明的起源 B. 秦统一国家的建立

C. 宋朝的盛衰兴亡 D. 繁荣与开放的唐朝

庆历四年(1044)五月己丑,宋仁宗下诏曰:“省河南府颍阳、寿安、偃师、缑氏、河清五县并为镇。逐镇令转运司举幕职、州县官使臣两员监酒税,仍管勾鞭火公事。”该诏令旨在()

A. 加强中央集权 B. 顺应商品经济的发展

C. 强化君主专制 D. 缓解冗官冗费的问题

北宋实行募兵制,兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人。这一制度()

A. 加重了政府财政负担 B. 提升了军队的战斗力

C. 弱化了对地方的控制 D. 加剧了社会贫富分化

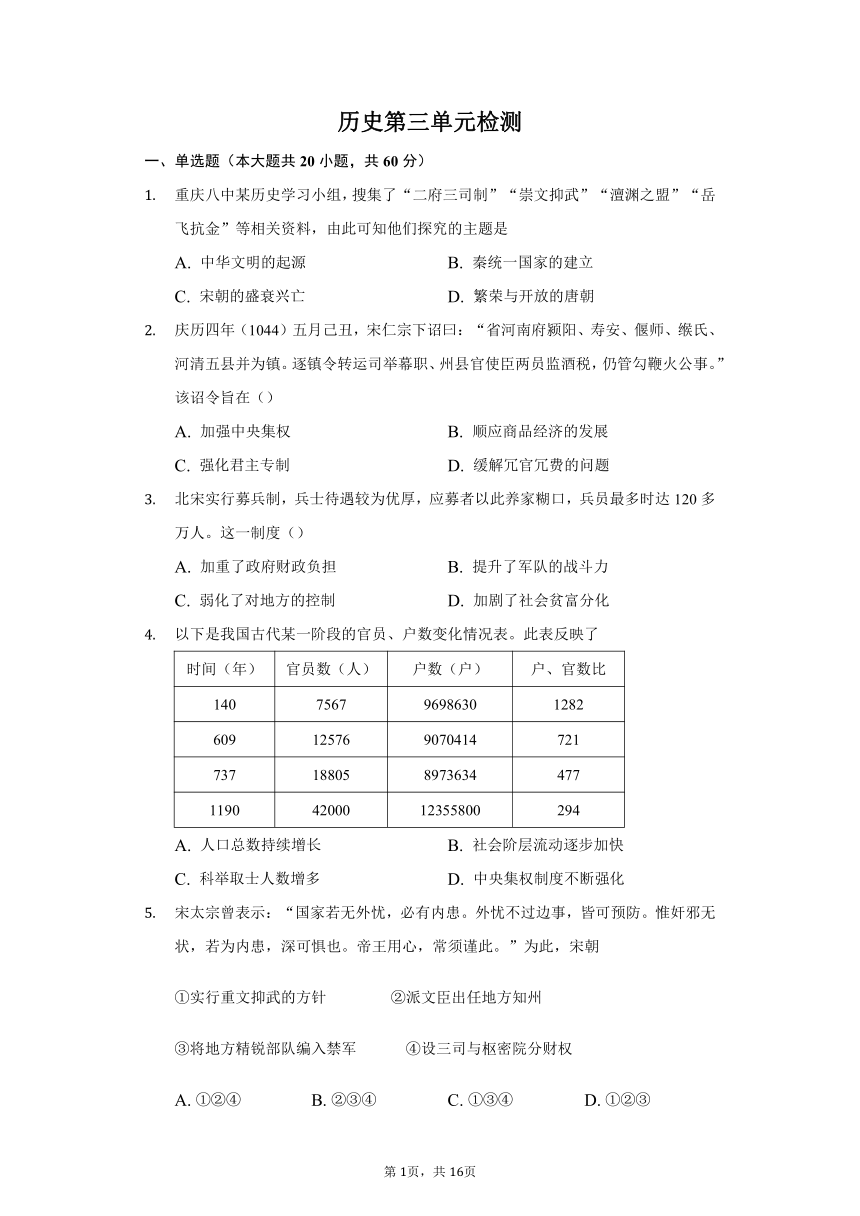

以下是我国古代某一阶段的官员、户数变化情况表。此表反映了

时间(年) 官员数(人) 户数(户) 户、官数比

140 7567 9698630 1282

609 12576 9070414 721

737 18805 8973634 477

1190 42000 12355800 294

A. 人口总数持续增长 B. 社会阶层流动逐步加快

C. 科举取士人数增多 D. 中央集权制度不断强化

宋太宗曾表示:“国家若无外忧,必有内患。外忧不过边事,皆可预防。惟奸邪无状,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨此。”为此,宋朝

①实行重文抑武的方针 ②派文臣出任地方知州

③将地方精锐部队编入禁军 ④设三司与枢密院分财权

A. ①②④ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③

王安石变法时,将青苗法在地方上推行的效果作为考核和奖惩官员的依据,甚至向下级官员下达贷款指标,全然忘了自己制定的百姓“愿取则与之,不愿不强也”的原则。该做法

A. 表明青苗法违背历史发展规律 B. 导致变法出现危害百姓的现象

C. 促进政府的财政收入持续增长 D. 说明王安石等人缺少从政经验

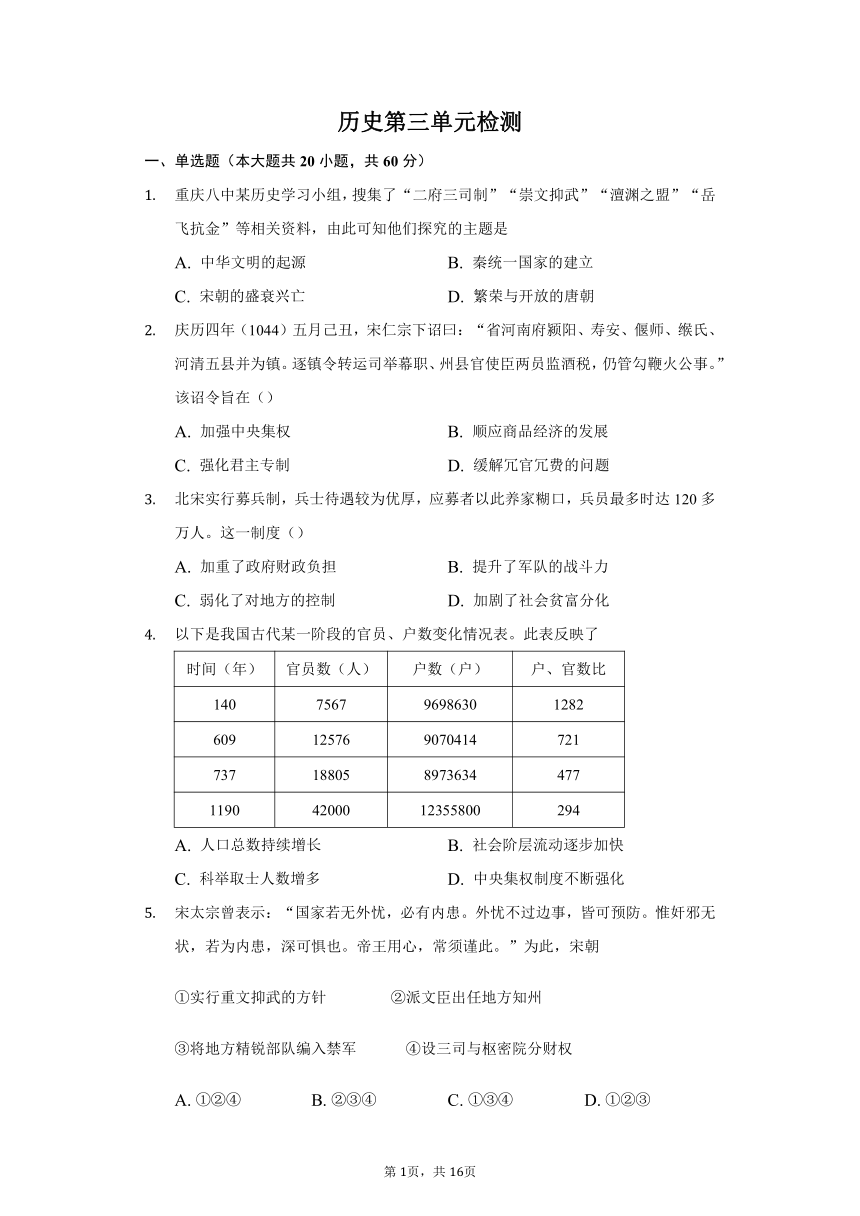

历史学习的重要方法之一是绘制思维导图。某同学在学习宋朝历史时,绘制了如下导图。其中①②、③处应依次填入

A. 对土地兼并采取放任态度、“积贫”局面、严格“恩荫”制

B. 设三司使分割宰相财政权、“积弱”局面、市易法与均输法

C. 程朱理学成为了官方哲学、“积贫”局面、保马法与保甲法

D. 经常换防各地驻屯的军队、“积弱”局面、保甲法与将兵法

公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了重要作用。下面是某校学生用列表法梳理知识时制作的表格,由上到下应填写的是

民族 内容梳理

实行南北面官制度

政权都兴庆,创制文字,模仿北宋制度

与南宋长期对峙,后现“大定之治”

完成统一,创制文字,进行了制度创新

A. 契丹、党项、女真、蒙古 B. 鲜卑、女真、蒙古、满洲

C. 契丹、吐蕃、女真、满洲 D. 鲜卑、女真、党项、蒙古

学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。辽、宋、夏、金、元时期最显著的阶段特征是( )

A. 政权分立与民族融合

B. 经济重心的南移和民族关系的发展

C. 统一多民族国家的巩固

D. 繁荣与开放的社会

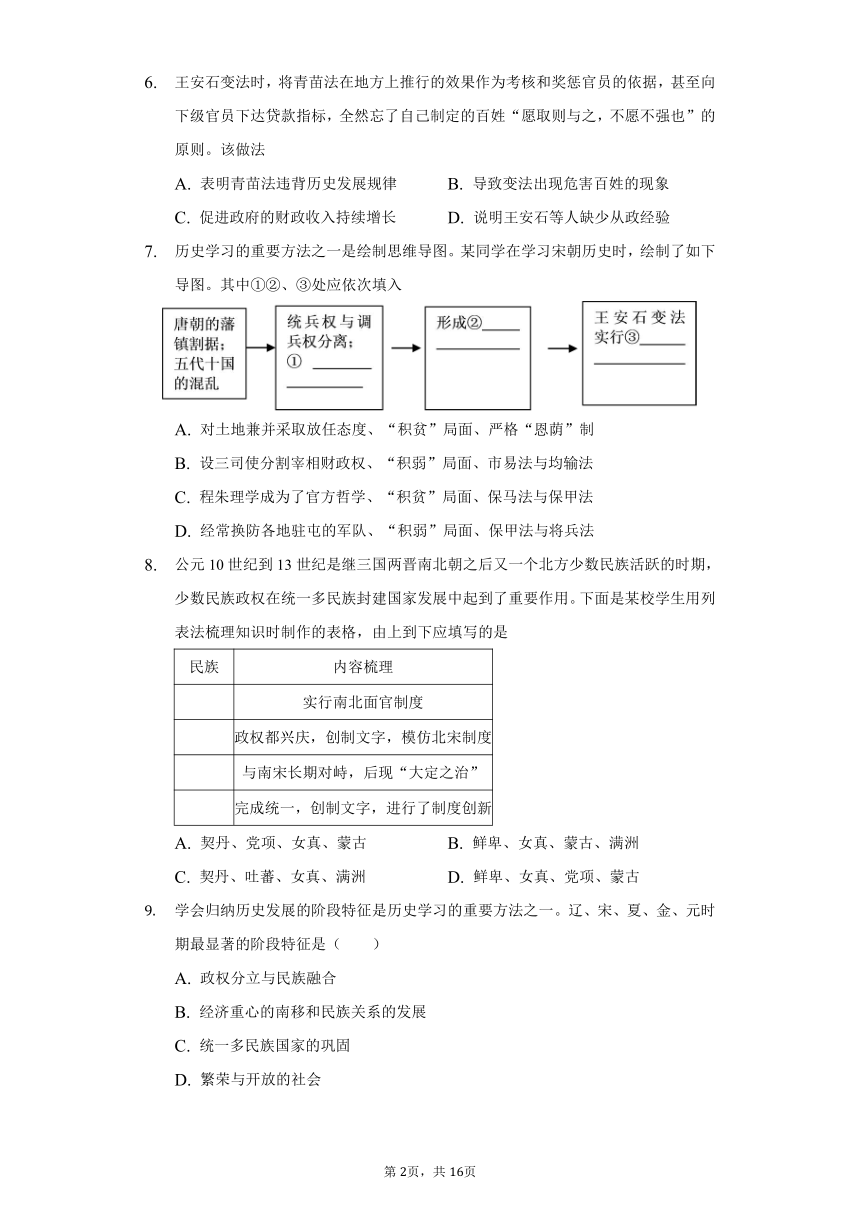

少数民族政权在统一多民族国家的发展中起到了重要作用。下面是某校学生梳理10-13世纪的历史知识时制作的表格,与表中序号顺序对应正确的是

少数民族 主要活动

① 916年建国,实行南北面官制度

② 定都兴庆,创制文字,模仿北宋制度

③ 与南宋长期对峙,后现“大定之治”

④ 完成全国统一,进行地方制度创新

A. ①契丹②党项③女真④蒙古 B. ①鲜卑②女真③蒙古④满洲

C. ①契丹②吐蕃③女真④满洲 D. ①鲜卑②女真③党项④蒙古

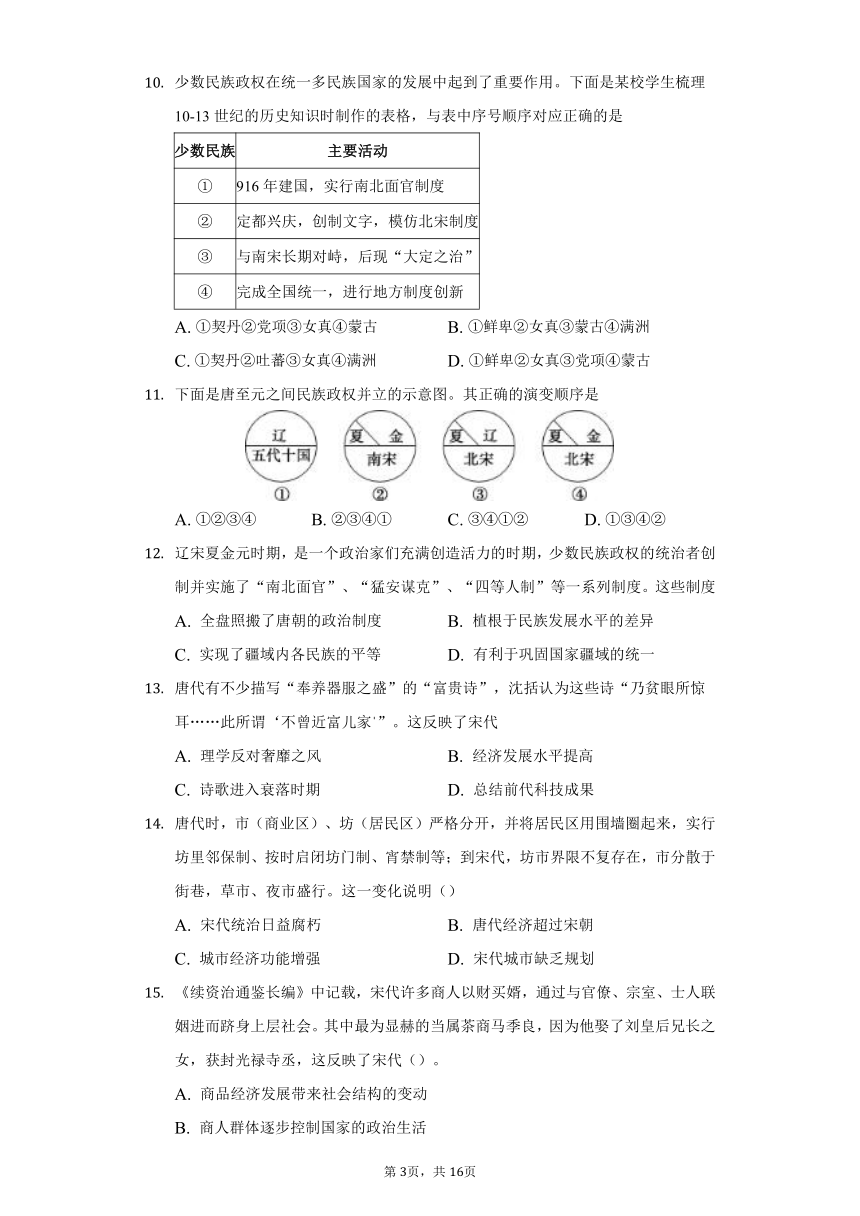

下面是唐至元之间民族政权并立的示意图。其正确的演变顺序是

A. ①②③④ B. ②③④① C. ③④①② D. ①③④②

辽宋夏金元时期,是一个政治家们充满创造活力的时期,少数民族政权的统治者创制并实施了“南北面官”、“猛安谋克”、“四等人制”等一系列制度。这些制度

A. 全盘照搬了唐朝的政治制度 B. 植根于民族发展水平的差异

C. 实现了疆域内各民族的平等 D. 有利于巩固国家疆域的统一

唐代有不少描写“奉养器服之盛”的“富贵诗”,沈括认为这些诗“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家 ”。这反映了宋代

A. 理学反对奢靡之风 B. 经济发展水平提高

C. 诗歌进入衰落时期 D. 总结前代科技成果

唐代时,市(商业区)、坊(居民区)严格分开,并将居民区用围墙圈起来,实行坊里邻保制、按时启闭坊门制、宵禁制等;到宋代,坊市界限不复存在,市分散于街巷,草市、夜市盛行。这一变化说明()

A. 宋代统治日益腐朽 B. 唐代经济超过宋朝

C. 城市经济功能增强 D. 宋代城市缺乏规划

《续资治通鉴长编》中记载,宋代许多商人以财买婿,通过与官僚、宗室、士人联姻进而跻身上层社会。其中最为显赫的当属茶商马季良,因为他娶了刘皇后兄长之女,获封光禄寺丞,这反映了宋代()。

A. 商品经济发展带来社会结构的变动

B. 商人群体逐步控制国家的政治生活

C. 统治阶级已经放弃重农抑商的政策

D. 商人的价值观成为社会的主流观念

许仙与白蛇的故事最早见于唐代小说《白蛇记》。经宋话本的发展,到明末时,不仅内容与唐宋传奇有本质的差异(由神怪故事变为反对封建礼教、追求婚恋自由的故事),而且主人公身份也由仕宦子弟,变为“生药铺主管”了,这种变化可以反映出()

A. 专制制度日益衰落 B. 社会风气渐趋败坏

C. 市民价值观念变化 D. 社会主流思想改变

宋元时期,文学艺术发展出现了多元化的繁荣景象,如宋代的诗、词、话本、评书、元小令、散曲等众多的文学表现形式。宋元文学艺术的繁荣

A. 有利于形成开放包容社会风尚 B. 使科学技术水平领先于世界

C. 推动政府实行“重文轻武”国策 D. 使文学艺术形式推广到全世界

元朝王祯是著名的农学家,编写了《农书》。但因《农书》字数多,难于刻印,他就采用木活字来排印,请匠人刻制木活字三万多个,约两年完工。最为可贵的是,王祯把这些经验写成《造活字印书法》,附在《农书》之后。下列说法有误的是( )

A. 王祯在科学领域知识丰富涉及面广

B. 王祯是活字印刷术的开创者

C. 《农书》是研究古代印刷术的重要参考资料

D. 木活字印刷术提高了效率

佛教传入中国对儒学产生了巨大冲击,许多儒士激烈批判佛教,并支持政治上的灭佛运动,却没能阻断佛教的兴盛。到宋朝之后,儒士对佛教转向宽容,佛教却衰落了。这是因为

A. 儒学加强理论建设,适应时代要求

B. 君主专制加强,儒学独尊地位巩固

C. 商品经济发展,民众价值取向变化

D. 佛教没有与时俱进,实现理论创新

宋代“事亲孝,为兄友,处族义,与乡和”被认为是为人处世的天理。一些地方开始实行乡约制度,制定规约并建立民间组织和相关的赏罚制度,以求扬善惩恶;各地方家族也纷纷制定族规家训,建家祠修族谱,规范族人言行。出现这一现象的原因是

A. 理学的世俗化趋势 B. 家族控制地方权力

C. 新兴市民阶层崛起 D. 宗法制度重新建立

二、材料解析题(本大题共2小题,共40分)

中华文明史上的两座高峰——唐、宋

材料 宋代文化是唐代文化的延续和发展。唐代所完善的三省六部、科举、均田等制度,已经标志着行政管理体制的完善。宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,中枢大臣之间、中央和地方之间得以相互制衡。

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

(1)结合材料和所学知识,简述宋代政治制度上“相互制衡”的表现。

(2)结合所学知识,从经济、思想、文学艺术、科技中任选两个方面,说明宋代在该方面的发展。

经济关系的变动和经济政策的调整与当时的社会状况息息相关。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 这个大文人(王安石)实在是一个不错的改革者,他能够考虑到“青苗法”,在政府和农民间建立了庞大的债权关系,还有“免役法”,即资金和劳役的替代法,这就更加大胆了。这些改革使国家富裕了……

——摘编自余秋雨《中华文化四十八堂课》

(1)分别提取材料一两幅图的信息,并从唯物史观角度指出二者之间的关系。

(2)模仿下面的示例,简介两税法。

示例:租庸调制 唐初实行的赋税制度。规定凡是均田人户,均按丁承担定额的赋税,并负担一定的徭役。男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。租庸调制有利于农业的恢复和发展。

两税法

(3)据材料二,从变法的积极作用角度说明王安石“实在是一个不错的改革者”。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查宋朝的政治,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.根据题干信息了“二府三司制”“崇文抑武”可知体现的是宋朝中央集权的加强,又根据“澶渊之盟”“岳飞抗金”可知体现的是宋朝的衰落,故C正确。

ABD.三项所述均不符合题意,故排除ABD。

2.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查庆历新政,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

D.诏令的主要内容为庆历新政的“并省县邑”,结合所学知识可知,北宋中期“三冗”问题日益凸显,该措施可以裁撤一部分官员,缓解当时的冗官冗费问题,故D正确。

A.宋代在中央和地方均实行职多官制,层级较多,通过官员之间互相牵制以加强中央集权。该措施反其道而行之,并不为加强中央集权,故排除A。

BC.题干主要内容为地方政治制度的变革,与商品经济、君主专制无关,故排除BC选项。

故选D。

3.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查北宋募兵制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.由“兵员最多时达120多万人”可知,要养活这么庞大的军队需要巨额的财政支出,这种冗兵现象加重了政府财政负担,故A项正确。

B.“兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口”与军队战斗力无关,故排除B项。

C.“北宋实行募兵制”是中央集权之下的军事制度,形成“守内虚外”的格局,加强了对地方的控制,故排除C项。

D.“应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人”与社会贫富分化无关,宋代贫富分化的原因是由于商品经济的发展和政府不抑兼并,导致土地高度集中造成的,故排除D项。

故选A。

4.【答案】D

【解析】[命题意图]本题考查宋朝中央集权制度的强化,考查时空观念、历史解释等核心素养。

[解析]材料反映的是东汉、隋、唐、宋官僚数里逐渐增多的趋势,说明中央集权的逐渐强化,尤其是宋朝时期加强中央集权导致冗官问题的出现,D项正确。从140年到609年,户数有所下降,A项错误。社会阶层流动加快不是材料所要表现的主旨,B项错误。140年,科举制尚未出现,且官员增多不代表一定是科举职士人数增多,C项错误。

5.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查宋朝加强中央集权,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

①②③根据“惟奸邪无状,若为内患,深可惧也”可知,宋太宗认为“内患”比“外忧”更为严重,在这种思想的指导下,宋初一系列加强中央集权制的措施,重文抑武、文官任知州、将地方精锐部队编入禁军都是其措施,故①②③正确。

④北宋设三司分财权,枢密院是掌管军事的,故④错误。

故选D。

6.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查王安石变法,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.王安石"将青苗法在地方上推行的效果作为考核和奖惩官员的依据,甚至向下级官员下达贷款指标"的做法,会引起地方官员刻意迎合上级现象的出现,导致很多官员为完成任务而强迫农民贷款,从而出现危害百姓的现象,这也是造成变法失败的重要原因,故B项正确。

A.青苗法本身没有问题,问题出在其执行者身上, 故排除A项。

C.青苗法短时间内确实会大幅度提高政府的收入,但持续增长却难以实现, 故排除C项。

D.该项与史实明显不符,故排除D。

故选B。

7.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查考查北宋加强中央集权措施、局限性和王安石变法的内容,要求运用所学分析解读图片信息。

【解答】

D.依据图示可知,涉及的是军事方面;结合北宋加强中央集权措施、局限性和王安石变法的内容可知,①是经常换防各地驻屯的军队;②过分削弱武将权力和“守内虚外”等措施导致形成的“积弱”局面;③是针对北宋“积弱”局面,王安石变法中的军事措施:保甲法与将兵法,故D项正确。

ABC.综上所述,这三项均不符合题意,故排除ABC。

故选D。

8.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查辽、夏、金与蒙古民族政权的统治,要求运用所学分析解读表格信息。

【解答】

A.据表格信息及所学可知,10至13世纪是辽宋夏金元时期。其中南北面官制度是是契丹政权实行的“因俗而治”政策;党项族建立的西夏,建都兴庆,仿照汉字创立西夏文字,模仿北宋制度;女真族建立的金朝在与南宋“绍兴议和”后,形成了宋金南北长期对峙局面,后在金世宗时期出现了“大定之治”;蒙古族首领铁木真完成了蒙古族统一,创制了蒙古文字,之后成吉思汗的孙子忽必烈改蒙古为元朝,统一了全国,实行行省制度等创新性制度,故A正确。

BCD.据上分析,这三项所述与题干的时间信息范围不符,故BCD错误。

故选A。

9.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查辽宋夏金元时期的历史阶段特征,要求理解掌握重要史实。

【解答】

B.结合所学可知,结合所学知识可知,两宋时期,是辽、宋、夏、金民族政权并立的时代,1271年,忽必烈建立元朝并实现了大一统。元朝的大一统使元朝时民族融合得到大发展。西汉时期经济重心还在北方,魏晋南北朝时期,人口南迁,将先进技术也带到了江南。全国经济重心出现南移的趋势,南宋以后,南方经济超过北方,经济重心南移完成。所以,宋元时期历史发展的阶段特征是经济重心的南移和民族关系的发展,故B正确。

A.政权分立与民族融合是魏晋南北朝的特征,故A错误。

C.统一多民族国家的巩固是明清时期的特征,故C错误。

D.是隋唐的特征,故排除D。

故选B。

10.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查辽夏金元的统治,要求运用所学分析解读表格信息。

【解答】

916—1227建国,实行南北面官制度的少数民族是“契丹”;都城在兴庆,并创制“西夏文字”,模仿北宋制度的少数民族是“党项族”;女真族建立的金与南宋长期对峙,在金世宗完颜雍在位期间出现了短暂的稳定繁荣局面“大定之治”;1279年统一中国,并创制文字,进行了制度创新(行省制度)的是“蒙古族”,故A正确,排除BCD。

故选A。

11.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查五代十国、辽、宋、夏、金民族政权并立,要求识记基础史实。

【解答】

根据所学可知:907年唐朝灭亡之后,中原和南方进入五代十国时期,此时,北方出现了契丹(辽)政权,之后北宋取代后周政权,并结束五代十国分裂割据的局面,与辽和西夏并立,12世纪初东北的女真族建立金,后来灭辽,与北宋和西夏并立。1127年金灭北宋,同年南宋建立,1141年宋金议和,形成了南宋与金、西夏并立的局面。故正确的演变顺序是①③④②,故D正确。

12.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查辽宋夏金元时期政治制度的特点,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.结合所学知识可知,“南北面官”、“猛安谋克”、“四等人制”制度均是当时统治者结合国情的产物,植根于民族发展水平的差异,故B正确。

A.题干反映出少数民族政权根据实情实行民族特色的制度,而非全盘照搬,故排除A。

C.四等人制度具有明显的民族歧视色彩,故排除C。

D.该项与题干无关,故排除D。

故选B。

13.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查宋代经济的发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.据题干可知,沈括认为唐代描写富贵人家的诗是没见过世面,不值一提,折射出北宋经济发展水平提高,人民生活状况得到改善,故B正确。

A.沈括并非理学思想家,题干也不是对奢靡风气的反对,故排除A。

C.题干未体现诗歌的发展走向,得不出该项结论,故排除C。

D.题干并未提及沈括的科技成果,故排除D。

故选B。

14.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查宋代商业的发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.从唐朝坊市分离到宋代坊市界限打破、商业活动增多,说明城市的经济功能逐渐增强,故C正确。

A.题干信息说明宋代商业经济发达,并不是统治腐朽,故A错误。

B.题干没有比较唐宋经济总量的信息,故B错误。

D.宋代城市不是没有规划,只是打破了坊市界限而已,故D错误。

故选C。

15.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查宋朝商业发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.依据题干并结合所学可知,宋朝商品经济发展,使得商人经济实力增长,因此要求提高社会地位,题干中“以财买婿,通过与官僚、宗室、士人联姻进而跻身上层社会”反映宋朝商品经济发展带来的阶级结构的变动,故A项正确。

B.商人在古代社会地位低下,不可能控制国家的政治生活,故B项错误。

C.历代王朝一直实行重农抑商政策,故C项错误。

D.宋代的主流思想是理学,故D项错误。

故选A。

16.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查宋明时期商业发展的影响,要求具备解读题干,获取有效信息并正确认知的能力。

【解答】

AD.此两项说法与史实不符,故排除AD。

B.反对封建礼教、追求婚恋自由不是社会风气渐趋败坏的表现,故排除B。

C.根据题中“由神怪故事变为反对封建礼教、追求婚恋自由的故事”、“由仕宦子弟,一变而为’生药铺主管‘”并结合相关知识分析可知,随着宋明时期商业发展,市民阶层扩大,追求自由的思想逐渐兴起,故C正确。

故选C 。

17.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查宋元文学艺术,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.由题干信息可知,宋元时期,文学艺术发展出现了多元化的繁荣景象,这种“多元化”有利于形成开放包容社会风尚,故A正确。

B.题干未涉及“科学技术”的相关信息,故不选B。

C.“重文轻武”与题干信息无关,故不选C。

D.项说法过于绝对,故不选D。

故选A。

18.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查王祯的《农书》和木活字印刷术,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

B.活字印刷术是北宋毕昇发明的,故B说法错误。

AC.王祯编写了《农书》,是中国古代四大农书之一。另外,他还采用了木活字印刷术来印刷这本著作,并将这些经验写成《造活字印书法》,附在《农书》之后。可见他在科学领域知识丰富涉及面广,他的《农书》也是研究古代印刷术的重要参考资料。故AC正确。

D.木活字印刷术是古代重要的发明,提高了印刷效率,故D正确。

故选B。

19.【答案】A

【解析】略

20.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查宋代理学的影响,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.根据题干“宋代‘事亲孝,为兄友,处族义,与乡和’被认为是为人处世的天理”“一些地方开始实行乡约制度……”“各地方家族也纷纷制定族规家训,建家祠修族谱……”可知,这是理学在民间传播的一种反映,反映了理学的世俗化趋势,故A正确。

B.政府控制地方权力,家族的族规家训起到了辅助作用,排除B项。

C.新兴市民阶层崛起是商品经济的产物,排除C项。

D.家族的族规家训,家祠族谱只是宗法制度中的一小部分内容,不等于宗法制度的重建,排除D项。

故选A。

21.【答案】(1)表现:在中央,设立枢密使、三司使、参知政事分割宰相事权。在地方,派文官任知州,设诸路转运司理财,收精兵削弱地方兵权。

(2)经济上,稻麦复种制在南方已经相当普及,一些地区出现经济作物的固定种植。制瓷业、矿冶业、印刷业都发展迅速。商业繁荣,打破时间、空间限制,出现纸币,海外贸易、民族政权间互市贸易活跃。经济重心南移完成。

思想上,儒学复兴,程朱理学形成,并逐渐受到官方尊崇。

文学艺术上,词进入鼎盛时期,早期白话小说出现,书法追求个性,绘画注重意境和笔墨情趣。

科技上,印刷术、火药和指南针三大发明基本成熟。雕版印刷已经相当普及,毕昇发明了活字印刷术。火药被大量制造并用于军事。指南针广泛应用于航海。北宋沈括所著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果。

(以上任选两个方面回答即可)

【解析】(1)根据材料“宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,中枢大臣之间、中央和地方之间得以相互制衡”并结合所学从中央和地方两个方面来分析“相互制衡”。

(2)根据设问从经济、思想、文学艺术、科技中任选两个方面来分析宋朝的新发展。可以根据所学找出自己熟悉的方面回答。

22.【答案】(1)图1:铁农具的使用;图2:废除井田制,土地私有制确立。关系:生产力的发展推动了生产关系的变革。

(2)唐中后期的税制改革。每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税;分夏、秋两次征收。两税法增加了国家的财政收入,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

(3)推动了农业生产的发展;增加了政府的财政收入。

【解析】(1)信息:通过观察材料一中的图1,从其展示的春秋战国时期的生产工具可得出,铁农具的使用;根据图2及文字“废井田,开阡陌”可知,其为商鞅变法的重要内容之一,即废除井田制,土地私有制确立。关系:根据所学知识,运用唯物史观分析可知,图1中的生产工具与图2中的土地制度变革是因果关系,即生产力的发展推动了生产关系的变革。

(2)简介:首先阅读示例,明确简介的基本要素为时间、主要内容和影响;然后结合所学知识,对两税法进行简介,说明其实施时间、主要内容和影响即可。作答时注意仿照示例格式,分段说明,表述规范、准确。

(3)说明:根据材料二中“‘青苗法 ,在政府和农民间建立了庞大的债权关系”“‘免役法 ,即资金和劳役的替代法”“改革使国家富裕了”等并结合所学知识,从变法的积极作用角度说明王安石“实在是一个不错的改革者”,即青苗法推动了农业生产的发展,免役法增加了政府的财政收入。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题(本大题共20小题,共60分)

重庆八中某历史学习小组,搜集了“二府三司制”“崇文抑武”“澶渊之盟”“岳飞抗金”等相关资料,由此可知他们探究的主题是

A. 中华文明的起源 B. 秦统一国家的建立

C. 宋朝的盛衰兴亡 D. 繁荣与开放的唐朝

庆历四年(1044)五月己丑,宋仁宗下诏曰:“省河南府颍阳、寿安、偃师、缑氏、河清五县并为镇。逐镇令转运司举幕职、州县官使臣两员监酒税,仍管勾鞭火公事。”该诏令旨在()

A. 加强中央集权 B. 顺应商品经济的发展

C. 强化君主专制 D. 缓解冗官冗费的问题

北宋实行募兵制,兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人。这一制度()

A. 加重了政府财政负担 B. 提升了军队的战斗力

C. 弱化了对地方的控制 D. 加剧了社会贫富分化

以下是我国古代某一阶段的官员、户数变化情况表。此表反映了

时间(年) 官员数(人) 户数(户) 户、官数比

140 7567 9698630 1282

609 12576 9070414 721

737 18805 8973634 477

1190 42000 12355800 294

A. 人口总数持续增长 B. 社会阶层流动逐步加快

C. 科举取士人数增多 D. 中央集权制度不断强化

宋太宗曾表示:“国家若无外忧,必有内患。外忧不过边事,皆可预防。惟奸邪无状,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨此。”为此,宋朝

①实行重文抑武的方针 ②派文臣出任地方知州

③将地方精锐部队编入禁军 ④设三司与枢密院分财权

A. ①②④ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③

王安石变法时,将青苗法在地方上推行的效果作为考核和奖惩官员的依据,甚至向下级官员下达贷款指标,全然忘了自己制定的百姓“愿取则与之,不愿不强也”的原则。该做法

A. 表明青苗法违背历史发展规律 B. 导致变法出现危害百姓的现象

C. 促进政府的财政收入持续增长 D. 说明王安石等人缺少从政经验

历史学习的重要方法之一是绘制思维导图。某同学在学习宋朝历史时,绘制了如下导图。其中①②、③处应依次填入

A. 对土地兼并采取放任态度、“积贫”局面、严格“恩荫”制

B. 设三司使分割宰相财政权、“积弱”局面、市易法与均输法

C. 程朱理学成为了官方哲学、“积贫”局面、保马法与保甲法

D. 经常换防各地驻屯的军队、“积弱”局面、保甲法与将兵法

公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了重要作用。下面是某校学生用列表法梳理知识时制作的表格,由上到下应填写的是

民族 内容梳理

实行南北面官制度

政权都兴庆,创制文字,模仿北宋制度

与南宋长期对峙,后现“大定之治”

完成统一,创制文字,进行了制度创新

A. 契丹、党项、女真、蒙古 B. 鲜卑、女真、蒙古、满洲

C. 契丹、吐蕃、女真、满洲 D. 鲜卑、女真、党项、蒙古

学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。辽、宋、夏、金、元时期最显著的阶段特征是( )

A. 政权分立与民族融合

B. 经济重心的南移和民族关系的发展

C. 统一多民族国家的巩固

D. 繁荣与开放的社会

少数民族政权在统一多民族国家的发展中起到了重要作用。下面是某校学生梳理10-13世纪的历史知识时制作的表格,与表中序号顺序对应正确的是

少数民族 主要活动

① 916年建国,实行南北面官制度

② 定都兴庆,创制文字,模仿北宋制度

③ 与南宋长期对峙,后现“大定之治”

④ 完成全国统一,进行地方制度创新

A. ①契丹②党项③女真④蒙古 B. ①鲜卑②女真③蒙古④满洲

C. ①契丹②吐蕃③女真④满洲 D. ①鲜卑②女真③党项④蒙古

下面是唐至元之间民族政权并立的示意图。其正确的演变顺序是

A. ①②③④ B. ②③④① C. ③④①② D. ①③④②

辽宋夏金元时期,是一个政治家们充满创造活力的时期,少数民族政权的统治者创制并实施了“南北面官”、“猛安谋克”、“四等人制”等一系列制度。这些制度

A. 全盘照搬了唐朝的政治制度 B. 植根于民族发展水平的差异

C. 实现了疆域内各民族的平等 D. 有利于巩固国家疆域的统一

唐代有不少描写“奉养器服之盛”的“富贵诗”,沈括认为这些诗“乃贫眼所惊耳……此所谓‘不曾近富儿家 ”。这反映了宋代

A. 理学反对奢靡之风 B. 经济发展水平提高

C. 诗歌进入衰落时期 D. 总结前代科技成果

唐代时,市(商业区)、坊(居民区)严格分开,并将居民区用围墙圈起来,实行坊里邻保制、按时启闭坊门制、宵禁制等;到宋代,坊市界限不复存在,市分散于街巷,草市、夜市盛行。这一变化说明()

A. 宋代统治日益腐朽 B. 唐代经济超过宋朝

C. 城市经济功能增强 D. 宋代城市缺乏规划

《续资治通鉴长编》中记载,宋代许多商人以财买婿,通过与官僚、宗室、士人联姻进而跻身上层社会。其中最为显赫的当属茶商马季良,因为他娶了刘皇后兄长之女,获封光禄寺丞,这反映了宋代()。

A. 商品经济发展带来社会结构的变动

B. 商人群体逐步控制国家的政治生活

C. 统治阶级已经放弃重农抑商的政策

D. 商人的价值观成为社会的主流观念

许仙与白蛇的故事最早见于唐代小说《白蛇记》。经宋话本的发展,到明末时,不仅内容与唐宋传奇有本质的差异(由神怪故事变为反对封建礼教、追求婚恋自由的故事),而且主人公身份也由仕宦子弟,变为“生药铺主管”了,这种变化可以反映出()

A. 专制制度日益衰落 B. 社会风气渐趋败坏

C. 市民价值观念变化 D. 社会主流思想改变

宋元时期,文学艺术发展出现了多元化的繁荣景象,如宋代的诗、词、话本、评书、元小令、散曲等众多的文学表现形式。宋元文学艺术的繁荣

A. 有利于形成开放包容社会风尚 B. 使科学技术水平领先于世界

C. 推动政府实行“重文轻武”国策 D. 使文学艺术形式推广到全世界

元朝王祯是著名的农学家,编写了《农书》。但因《农书》字数多,难于刻印,他就采用木活字来排印,请匠人刻制木活字三万多个,约两年完工。最为可贵的是,王祯把这些经验写成《造活字印书法》,附在《农书》之后。下列说法有误的是( )

A. 王祯在科学领域知识丰富涉及面广

B. 王祯是活字印刷术的开创者

C. 《农书》是研究古代印刷术的重要参考资料

D. 木活字印刷术提高了效率

佛教传入中国对儒学产生了巨大冲击,许多儒士激烈批判佛教,并支持政治上的灭佛运动,却没能阻断佛教的兴盛。到宋朝之后,儒士对佛教转向宽容,佛教却衰落了。这是因为

A. 儒学加强理论建设,适应时代要求

B. 君主专制加强,儒学独尊地位巩固

C. 商品经济发展,民众价值取向变化

D. 佛教没有与时俱进,实现理论创新

宋代“事亲孝,为兄友,处族义,与乡和”被认为是为人处世的天理。一些地方开始实行乡约制度,制定规约并建立民间组织和相关的赏罚制度,以求扬善惩恶;各地方家族也纷纷制定族规家训,建家祠修族谱,规范族人言行。出现这一现象的原因是

A. 理学的世俗化趋势 B. 家族控制地方权力

C. 新兴市民阶层崛起 D. 宗法制度重新建立

二、材料解析题(本大题共2小题,共40分)

中华文明史上的两座高峰——唐、宋

材料 宋代文化是唐代文化的延续和发展。唐代所完善的三省六部、科举、均田等制度,已经标志着行政管理体制的完善。宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,中枢大臣之间、中央和地方之间得以相互制衡。

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

(1)结合材料和所学知识,简述宋代政治制度上“相互制衡”的表现。

(2)结合所学知识,从经济、思想、文学艺术、科技中任选两个方面,说明宋代在该方面的发展。

经济关系的变动和经济政策的调整与当时的社会状况息息相关。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 这个大文人(王安石)实在是一个不错的改革者,他能够考虑到“青苗法”,在政府和农民间建立了庞大的债权关系,还有“免役法”,即资金和劳役的替代法,这就更加大胆了。这些改革使国家富裕了……

——摘编自余秋雨《中华文化四十八堂课》

(1)分别提取材料一两幅图的信息,并从唯物史观角度指出二者之间的关系。

(2)模仿下面的示例,简介两税法。

示例:租庸调制 唐初实行的赋税制度。规定凡是均田人户,均按丁承担定额的赋税,并负担一定的徭役。男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。租庸调制有利于农业的恢复和发展。

两税法

(3)据材料二,从变法的积极作用角度说明王安石“实在是一个不错的改革者”。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查宋朝的政治,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.根据题干信息了“二府三司制”“崇文抑武”可知体现的是宋朝中央集权的加强,又根据“澶渊之盟”“岳飞抗金”可知体现的是宋朝的衰落,故C正确。

ABD.三项所述均不符合题意,故排除ABD。

2.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查庆历新政,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

D.诏令的主要内容为庆历新政的“并省县邑”,结合所学知识可知,北宋中期“三冗”问题日益凸显,该措施可以裁撤一部分官员,缓解当时的冗官冗费问题,故D正确。

A.宋代在中央和地方均实行职多官制,层级较多,通过官员之间互相牵制以加强中央集权。该措施反其道而行之,并不为加强中央集权,故排除A。

BC.题干主要内容为地方政治制度的变革,与商品经济、君主专制无关,故排除BC选项。

故选D。

3.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查北宋募兵制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.由“兵员最多时达120多万人”可知,要养活这么庞大的军队需要巨额的财政支出,这种冗兵现象加重了政府财政负担,故A项正确。

B.“兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口”与军队战斗力无关,故排除B项。

C.“北宋实行募兵制”是中央集权之下的军事制度,形成“守内虚外”的格局,加强了对地方的控制,故排除C项。

D.“应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人”与社会贫富分化无关,宋代贫富分化的原因是由于商品经济的发展和政府不抑兼并,导致土地高度集中造成的,故排除D项。

故选A。

4.【答案】D

【解析】[命题意图]本题考查宋朝中央集权制度的强化,考查时空观念、历史解释等核心素养。

[解析]材料反映的是东汉、隋、唐、宋官僚数里逐渐增多的趋势,说明中央集权的逐渐强化,尤其是宋朝时期加强中央集权导致冗官问题的出现,D项正确。从140年到609年,户数有所下降,A项错误。社会阶层流动加快不是材料所要表现的主旨,B项错误。140年,科举制尚未出现,且官员增多不代表一定是科举职士人数增多,C项错误。

5.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查宋朝加强中央集权,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

①②③根据“惟奸邪无状,若为内患,深可惧也”可知,宋太宗认为“内患”比“外忧”更为严重,在这种思想的指导下,宋初一系列加强中央集权制的措施,重文抑武、文官任知州、将地方精锐部队编入禁军都是其措施,故①②③正确。

④北宋设三司分财权,枢密院是掌管军事的,故④错误。

故选D。

6.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查王安石变法,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.王安石"将青苗法在地方上推行的效果作为考核和奖惩官员的依据,甚至向下级官员下达贷款指标"的做法,会引起地方官员刻意迎合上级现象的出现,导致很多官员为完成任务而强迫农民贷款,从而出现危害百姓的现象,这也是造成变法失败的重要原因,故B项正确。

A.青苗法本身没有问题,问题出在其执行者身上, 故排除A项。

C.青苗法短时间内确实会大幅度提高政府的收入,但持续增长却难以实现, 故排除C项。

D.该项与史实明显不符,故排除D。

故选B。

7.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查考查北宋加强中央集权措施、局限性和王安石变法的内容,要求运用所学分析解读图片信息。

【解答】

D.依据图示可知,涉及的是军事方面;结合北宋加强中央集权措施、局限性和王安石变法的内容可知,①是经常换防各地驻屯的军队;②过分削弱武将权力和“守内虚外”等措施导致形成的“积弱”局面;③是针对北宋“积弱”局面,王安石变法中的军事措施:保甲法与将兵法,故D项正确。

ABC.综上所述,这三项均不符合题意,故排除ABC。

故选D。

8.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查辽、夏、金与蒙古民族政权的统治,要求运用所学分析解读表格信息。

【解答】

A.据表格信息及所学可知,10至13世纪是辽宋夏金元时期。其中南北面官制度是是契丹政权实行的“因俗而治”政策;党项族建立的西夏,建都兴庆,仿照汉字创立西夏文字,模仿北宋制度;女真族建立的金朝在与南宋“绍兴议和”后,形成了宋金南北长期对峙局面,后在金世宗时期出现了“大定之治”;蒙古族首领铁木真完成了蒙古族统一,创制了蒙古文字,之后成吉思汗的孙子忽必烈改蒙古为元朝,统一了全国,实行行省制度等创新性制度,故A正确。

BCD.据上分析,这三项所述与题干的时间信息范围不符,故BCD错误。

故选A。

9.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查辽宋夏金元时期的历史阶段特征,要求理解掌握重要史实。

【解答】

B.结合所学可知,结合所学知识可知,两宋时期,是辽、宋、夏、金民族政权并立的时代,1271年,忽必烈建立元朝并实现了大一统。元朝的大一统使元朝时民族融合得到大发展。西汉时期经济重心还在北方,魏晋南北朝时期,人口南迁,将先进技术也带到了江南。全国经济重心出现南移的趋势,南宋以后,南方经济超过北方,经济重心南移完成。所以,宋元时期历史发展的阶段特征是经济重心的南移和民族关系的发展,故B正确。

A.政权分立与民族融合是魏晋南北朝的特征,故A错误。

C.统一多民族国家的巩固是明清时期的特征,故C错误。

D.是隋唐的特征,故排除D。

故选B。

10.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查辽夏金元的统治,要求运用所学分析解读表格信息。

【解答】

916—1227建国,实行南北面官制度的少数民族是“契丹”;都城在兴庆,并创制“西夏文字”,模仿北宋制度的少数民族是“党项族”;女真族建立的金与南宋长期对峙,在金世宗完颜雍在位期间出现了短暂的稳定繁荣局面“大定之治”;1279年统一中国,并创制文字,进行了制度创新(行省制度)的是“蒙古族”,故A正确,排除BCD。

故选A。

11.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查五代十国、辽、宋、夏、金民族政权并立,要求识记基础史实。

【解答】

根据所学可知:907年唐朝灭亡之后,中原和南方进入五代十国时期,此时,北方出现了契丹(辽)政权,之后北宋取代后周政权,并结束五代十国分裂割据的局面,与辽和西夏并立,12世纪初东北的女真族建立金,后来灭辽,与北宋和西夏并立。1127年金灭北宋,同年南宋建立,1141年宋金议和,形成了南宋与金、西夏并立的局面。故正确的演变顺序是①③④②,故D正确。

12.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查辽宋夏金元时期政治制度的特点,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.结合所学知识可知,“南北面官”、“猛安谋克”、“四等人制”制度均是当时统治者结合国情的产物,植根于民族发展水平的差异,故B正确。

A.题干反映出少数民族政权根据实情实行民族特色的制度,而非全盘照搬,故排除A。

C.四等人制度具有明显的民族歧视色彩,故排除C。

D.该项与题干无关,故排除D。

故选B。

13.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查宋代经济的发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.据题干可知,沈括认为唐代描写富贵人家的诗是没见过世面,不值一提,折射出北宋经济发展水平提高,人民生活状况得到改善,故B正确。

A.沈括并非理学思想家,题干也不是对奢靡风气的反对,故排除A。

C.题干未体现诗歌的发展走向,得不出该项结论,故排除C。

D.题干并未提及沈括的科技成果,故排除D。

故选B。

14.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查宋代商业的发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.从唐朝坊市分离到宋代坊市界限打破、商业活动增多,说明城市的经济功能逐渐增强,故C正确。

A.题干信息说明宋代商业经济发达,并不是统治腐朽,故A错误。

B.题干没有比较唐宋经济总量的信息,故B错误。

D.宋代城市不是没有规划,只是打破了坊市界限而已,故D错误。

故选C。

15.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查宋朝商业发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.依据题干并结合所学可知,宋朝商品经济发展,使得商人经济实力增长,因此要求提高社会地位,题干中“以财买婿,通过与官僚、宗室、士人联姻进而跻身上层社会”反映宋朝商品经济发展带来的阶级结构的变动,故A项正确。

B.商人在古代社会地位低下,不可能控制国家的政治生活,故B项错误。

C.历代王朝一直实行重农抑商政策,故C项错误。

D.宋代的主流思想是理学,故D项错误。

故选A。

16.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查宋明时期商业发展的影响,要求具备解读题干,获取有效信息并正确认知的能力。

【解答】

AD.此两项说法与史实不符,故排除AD。

B.反对封建礼教、追求婚恋自由不是社会风气渐趋败坏的表现,故排除B。

C.根据题中“由神怪故事变为反对封建礼教、追求婚恋自由的故事”、“由仕宦子弟,一变而为’生药铺主管‘”并结合相关知识分析可知,随着宋明时期商业发展,市民阶层扩大,追求自由的思想逐渐兴起,故C正确。

故选C 。

17.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查宋元文学艺术,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.由题干信息可知,宋元时期,文学艺术发展出现了多元化的繁荣景象,这种“多元化”有利于形成开放包容社会风尚,故A正确。

B.题干未涉及“科学技术”的相关信息,故不选B。

C.“重文轻武”与题干信息无关,故不选C。

D.项说法过于绝对,故不选D。

故选A。

18.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查王祯的《农书》和木活字印刷术,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

B.活字印刷术是北宋毕昇发明的,故B说法错误。

AC.王祯编写了《农书》,是中国古代四大农书之一。另外,他还采用了木活字印刷术来印刷这本著作,并将这些经验写成《造活字印书法》,附在《农书》之后。可见他在科学领域知识丰富涉及面广,他的《农书》也是研究古代印刷术的重要参考资料。故AC正确。

D.木活字印刷术是古代重要的发明,提高了印刷效率,故D正确。

故选B。

19.【答案】A

【解析】略

20.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查宋代理学的影响,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.根据题干“宋代‘事亲孝,为兄友,处族义,与乡和’被认为是为人处世的天理”“一些地方开始实行乡约制度……”“各地方家族也纷纷制定族规家训,建家祠修族谱……”可知,这是理学在民间传播的一种反映,反映了理学的世俗化趋势,故A正确。

B.政府控制地方权力,家族的族规家训起到了辅助作用,排除B项。

C.新兴市民阶层崛起是商品经济的产物,排除C项。

D.家族的族规家训,家祠族谱只是宗法制度中的一小部分内容,不等于宗法制度的重建,排除D项。

故选A。

21.【答案】(1)表现:在中央,设立枢密使、三司使、参知政事分割宰相事权。在地方,派文官任知州,设诸路转运司理财,收精兵削弱地方兵权。

(2)经济上,稻麦复种制在南方已经相当普及,一些地区出现经济作物的固定种植。制瓷业、矿冶业、印刷业都发展迅速。商业繁荣,打破时间、空间限制,出现纸币,海外贸易、民族政权间互市贸易活跃。经济重心南移完成。

思想上,儒学复兴,程朱理学形成,并逐渐受到官方尊崇。

文学艺术上,词进入鼎盛时期,早期白话小说出现,书法追求个性,绘画注重意境和笔墨情趣。

科技上,印刷术、火药和指南针三大发明基本成熟。雕版印刷已经相当普及,毕昇发明了活字印刷术。火药被大量制造并用于军事。指南针广泛应用于航海。北宋沈括所著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果。

(以上任选两个方面回答即可)

【解析】(1)根据材料“宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,中枢大臣之间、中央和地方之间得以相互制衡”并结合所学从中央和地方两个方面来分析“相互制衡”。

(2)根据设问从经济、思想、文学艺术、科技中任选两个方面来分析宋朝的新发展。可以根据所学找出自己熟悉的方面回答。

22.【答案】(1)图1:铁农具的使用;图2:废除井田制,土地私有制确立。关系:生产力的发展推动了生产关系的变革。

(2)唐中后期的税制改革。每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税;分夏、秋两次征收。两税法增加了国家的财政收入,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

(3)推动了农业生产的发展;增加了政府的财政收入。

【解析】(1)信息:通过观察材料一中的图1,从其展示的春秋战国时期的生产工具可得出,铁农具的使用;根据图2及文字“废井田,开阡陌”可知,其为商鞅变法的重要内容之一,即废除井田制,土地私有制确立。关系:根据所学知识,运用唯物史观分析可知,图1中的生产工具与图2中的土地制度变革是因果关系,即生产力的发展推动了生产关系的变革。

(2)简介:首先阅读示例,明确简介的基本要素为时间、主要内容和影响;然后结合所学知识,对两税法进行简介,说明其实施时间、主要内容和影响即可。作答时注意仿照示例格式,分段说明,表述规范、准确。

(3)说明:根据材料二中“‘青苗法 ,在政府和农民间建立了庞大的债权关系”“‘免役法 ,即资金和劳役的替代法”“改革使国家富裕了”等并结合所学知识,从变法的积极作用角度说明王安石“实在是一个不错的改革者”,即青苗法推动了农业生产的发展,免役法增加了政府的财政收入。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进