3.3波的反射 折射和衍射 教学设计-2021-2022学年高二上学期物理人教版(2019)选择性必修第一册

文档属性

| 名称 | 3.3波的反射 折射和衍射 教学设计-2021-2022学年高二上学期物理人教版(2019)选择性必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-11-09 13:12:49 | ||

图片预览

文档简介

选用教材:人教版选择性必修第一册

第三章第三节

授课人:

学 校:

选择性必修第一册 第三章第三节 波的反射、折射和衍射

【教学时间】40分钟

【教学对象】高二学生

【教材】人教版选择性必修第一册第三章第三节

【教材内容分析】

1、《课程标准》对本节的要求

知道波的反射和折射现象。通过实验,了解波的衍射现象。

2、教材的地位和作用

本节是在认识了机械波之后,与第四节《波的干涉》一起分析了波与介质相互作用的相关结果,是对波的特性的进一步探究,渗透了相互作用观念,拓展了运动观念。教材在探究波发生明显衍射的条件时,首先从现象引出问题,然后通过水波进行试验得出结论,是一个完整的科学探究过程。对于波的反射、折射和衍射现象的研究,既是对运动和相互作用观念的拓展,也是培养科学思维与科学探究能力的重要途径,还是培养学生科学态度与责任的载体。

3、教材的编写思路

本节以水波为研究对象,探究波的反射、折射和衍射现象。由于学生初中已经学习过光的反射和折射现象,所以本节对于波的反射和折射现象只做了简单介绍,而把重点放在了波的衍射现象上,并设计了实验探究波在什么条件下能够发生明显的衍射现象。

4、教材的特点

(1)本节是现象课,通过展示波的反射、折射和衍射现象,进而探究产生此类现象的条件及其现象背后存在的客观规律。

(2)本节从学生已有的知识和经验入手,逐步引向深入,既是学生已有知识的发展和应用,又是后面学习的基础

(3)本节较多地采用图文结合的呈现方式,如水波的反射、折射、衍射现象图,图片可以增强学生的感性认知,激发学习兴趣,避免仅用文字表达带来的枯燥无味现象。

5、教材的处理

教材中关于波的反射和折射的内容描述比较简略,没有明确的定义,也没有对反射规律、折射规律进行探讨。在本教学设计中,对其进行补充;通过现象观察,给出了相应的定义,然后引导学生建立“射线”模型,分析波的反射规律和折射规律。关于水波衍射的实验,设计为探究实验,带领学生一起完成关于“波产生明显衍射现象的条件”的探究实验。

【教学对象分析】

1、学生的兴趣

高二理科的学生具有自信、好学的心里特点,同时他们也已经具备一定的抽象思维能力以及分析概括能力,教学中要注意培养学生自主学习物理的能力,充分调动学生学习物理的积极性和主动性。

2、学生的知识基础

学生在初中已经学过光的反射、折射以及回声等的初步知识,教学中要充分利用学生已有的知识经验,使学生积极主动地参与教学过程。

3、学生的认识特点

一方面,学生在学习中,已经具备光反射、折射,回声等零散知识,光、声都是以波的形式在传播,学生不难将相关知识扩展到波。另一方面,波的衍射概念学生第一次接触,对于衍射是否明显的问题上存在认知困难,一是容易将不明显的衍射现象理解为没有发生衍射;二是对明显衍射条件的认识,容易忽略相对性。

【教学目标】

1、物理观念

通过实验和生活图片展示认识波的反射、折射和衍射现象,知道这是波传播过程中与介质的相互作用。

2、科学思维

能通过射线解释反射、折射现象,认识波动中建构物理模型的方法,培养学生的分析,归纳的思维能力;通过探究实验的培养学生基于现象证据总结结论的科学思维能力。

3、科学探究

从绕射现象引出问题:衍射现象什么情况下更明显?然后通过水波进行实验,观察各种缝宽的水波衍射,得出结论:缝宽或障碍物尺寸与水波波长相当或更小时,衍射现象更明显。通过经历探究过程培养学生的科学探究能力

4、科学态度与责任

在认识波的反射、折射和衍射的过程中,逐渐形成关注生活现象并尝试用所学知识解释相关现象的习惯,通过探究实验,形成严谨认真、实事求是的科学态度。

【教学重点】

探究波的衍射现象是否明显的条件

【教学难点】

认识波的衍射现象及其产生明显衍射现象的条件

【教学策略设计】

本节课教学的指导思想:坚持“以教师为主导,学生为主体”的原则,通过现象展示、思考分析、知识运用等,让学生亲历科学探究过程,充分体现物理学科对提高学生核心素养的独特作用。

在教学方法和手段上,综合应用现象、设问和探究等多种方法,并辅以多媒体等手段;由生活现象到规律总结,再到生活应用的整个教学逻辑顺序,贯穿本节课堂教学。

在学法指导上,让学生尝试自主分析概括,得出结论;使学生在获取知识的过程中,领会物理学模型建构方法,受到科学思维方法训练以及探索精神等科学素养的教育。

【教学用具】

Flash动画、视频及多媒体课件等

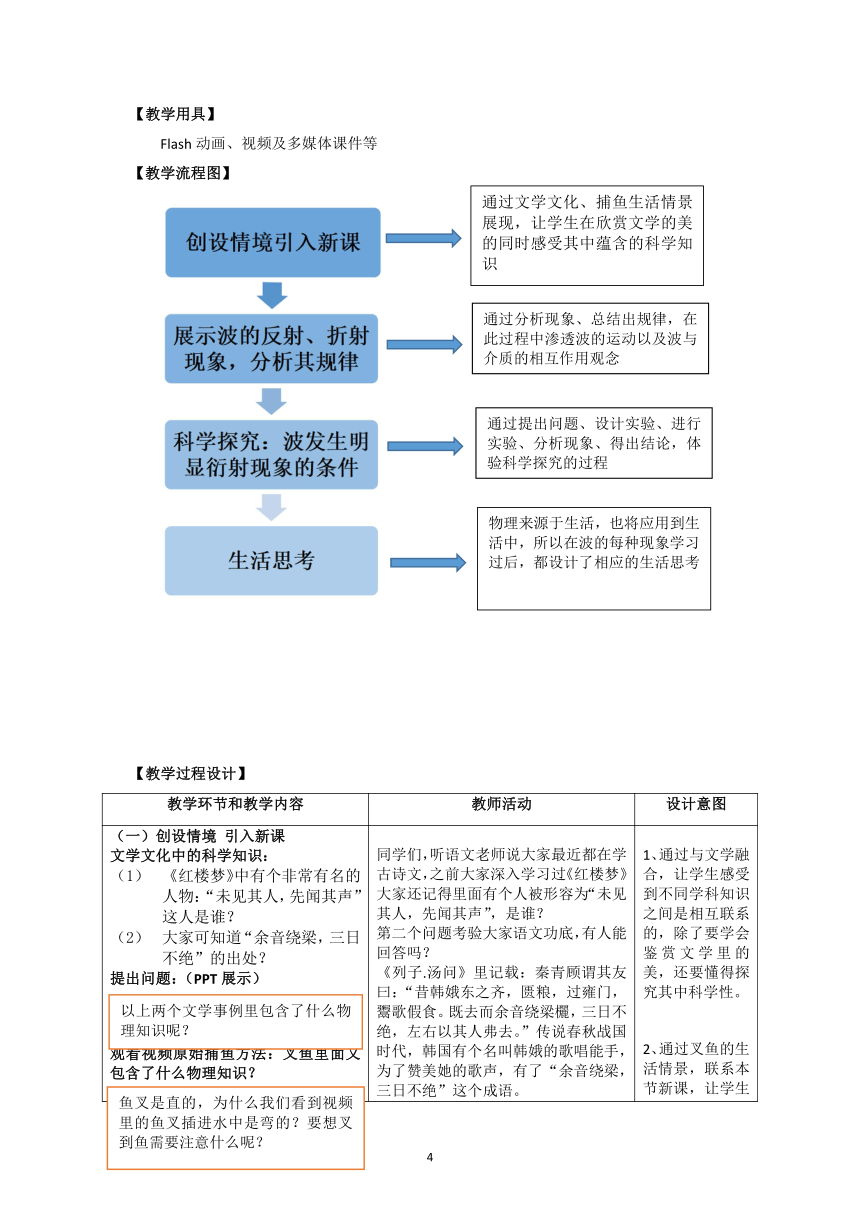

【教学流程图】

【教学过程设计】

教学环节和教学内容 教师活动 设计意图

(一)创设情境 引入新课 文学文化中的科学知识: 《红楼梦》中有个非常有名的人物:“未见其人,先闻其声”这人是谁? 大家可知道“余音绕梁,三日不绝”的出处? 提出问题:(PPT展示) 观看视频原始捕鱼方法:叉鱼里面又包含了什么物理知识? 同学们,听语文老师说大家最近都在学古诗文,之前大家深入学习过《红楼梦》大家还记得里面有个人被形容为“未见其人,先闻其声”,是谁? 第二个问题考验大家语文功底,有人能回答吗? 《列子.汤问》里记载:秦青顾谓其友曰:“昔韩娥东之齐,匮粮,过雍门,鬻歌假食。既去而余音绕梁欐,三日不绝,左右以其人弗去。”传说春秋战国时代,韩国有个名叫韩娥的歌唱能手,为了赞美她的歌声,有了“余音绕梁,三日不绝”这个成语。 作为物理老师,其实老师最想考大家的是,里面有何物理知识? 下面,我们再通过视频一起感受原始的捕鱼方法——叉鱼!叉鱼里又包含了什么物理知识? 其实上面的文学描述,以及生活中的叉鱼情景,分别涉及到了波传播过程中的衍射、反射和折射现象 1、通过与文学融合,让学生感受到不同学科知识之间是相互联系的,除了要学会鉴赏文学里的美,还要懂得探究其中科学性。 2、通过叉鱼的生活情景,联系本节新课,让学生感受到物理来源于生活。 最后引出本节课题

(二)波的反射 1、通过两个小视频展示:水波在传播过程中,遇到容器壁被反射回来 2、建立模型分析波的反射规律 模型建立: 3、生活思考 如图所示,一场大雪过后,人们会感到外面万籁俱静.这是怎么回事?难道是人的活动减少了吗? 现在,通过视频观察在平静的水面中滴入一滴水,水波传播过程会发生什么现象? 水波遇到容器壁会被反射回来,这是波的反射现象,其实对于波的反射,对大家来说并不是完全陌生的知识,大家初中学过光的反射,也知道声波在传播过程中也会因为反射形成回声。 现在大家能否根据这些知识建立模型总结波的反射定律? 提出问题: 1)回忆初中学习光的反射知识,我们可以怎样表示水波的入射方向和反射方向? 2)我们可以用射线表示水波的入射和反射,横线表示分界面,建立模型。水波的反射与光的反射都遵循相同的规律,用虚线表示法线,则反射角等于入射角。 其实“余音绕梁,三日不绝”是声波的的反射,当然这里运用了夸张的表达手法。 提示:刚下过的雪是新鲜蓬松的,它的表面层有许多小气孔.当外界的声波传入这些小气孔时便要发生反射.由于气孔往往是内部大而口径小.所以,仅有少部分波的能量能通过口径反射回来,而大部分的能量则被吸收掉了.所以不是人的活动减少了 1、通过视频让学生更直观观察到到水波的反射现象,增加感性认识。 2、充分调动学生已有的知识,引导学生建立模型分析实际现象,并发现和总结现象背后蕴含的物理规律;培养学生科学推理能力。 物理来源生活,并走向生活。鼓励学生应用所学的知识去解释生活中的现象,将知识转化为能力素养。

(三)波的折射 (1)通过叉鱼图片以及波传播动画,分析波的折射现象 叉鱼图 水波的折射实验视频 波的折射视频动画 (2)建立模型分析波的折射规律 (3)比较波的反射与折射 3、生活思考 如图所示,骆驼队白天在沙漠中行走时,队伍后面的喊声,队伍前面往往听不到,而夜晚就不同,听的比较清楚,这是什么原因? 叉鱼时,鱼叉进入水中,会让鱼叉看起来像是变弯了,大家知道这是光从水中进入空气时的折射现象产生的视觉效果。 其实除了光波,水波等机械波从一种介质进入另外一种介质时都会发生折射。 请大家观察水波的折射现象,思考问题:在浅水区和深水区交界面,水波发生了什么变化? 类似分析波的反射规律,我们同样可以用射线建立物理模型,分析波的折射定律 如图,我们用分居法线两侧的射线分别表示入射方向和折射方向,而折射波线与法线的夹角为折射角r. 入射角和折射角满足什么关系呢? 经过实验发现:入射角的正弦跟折射角的正弦之比等于波在第一种介质中的速度跟波在第二种介质中的速度之比。 波发生折射的原因,正是波在不同介质中的传播速度不同。并且满足以下关系: 所以大家现在知道要想精准叉到鱼,要怎么叉了吗? 提示:白天近地面的气温较高,声速较大,声速随离地面高度的增加而减小导致声音传播方向向上弯曲;夜晚地面温度较低,声速随离地面高度的增加而增加,声波的传播方向向下弯曲,这也是在夜晚声波传播地比较远的原因. 1、通过图片和动画视频的分析,帮助学生更值观清晰地认识到生活中波的折射现象及其在不同介质中的传播特点。 2同时教育学生要透过现象看本质。提升学生的观察能力、建模分析能力、逻辑思维能力等。 3、通过对所学知识的整理、比较、归纳,有助于学生形成知识体系,并且提升学生科学思维。

(四)波的衍射 (1)通过视频观察水波的衍射现象。 (2)实验探究波发生明显衍射现象的条件 (3)生活思考 医院中有一种“B超”仪器,常用来探测人体内脏的位置及发现可能的病变,这种仪器为什么要使用超声波而不用普通的声波? 通过视频可以看到,水波在传播过程中遇到障碍物石头时,会绕过石头继续向前传播。这是波所特有的衍射现象。 一切波遇到障碍物时都能发生衍射现象,只是有的衍射现象比较明显,有的不明显。 那么问题来了:波在什么条件下能够发生明显的衍射现象呢? 在现实生活中,水流过桥洞会发生衍射现象,下面在水槽中放中两块挡板,中间留一条缝模拟桥洞,进行实验探究:波发生明显衍射的条件。 波长一定的水波,通过宽度不同的狭缝,请同学们观察其传播情况,思考以下问题: (1)水波会一直只沿直线传播吗?水波穿过狭缝后,出现了什么现象? (2)当不断减小狭缝的宽度时,观察到水波穿过狭缝的传播有什么变化? (3)保持狭缝的宽度不变,改变水波的波长,观察波的传播情况有什么变化? 现在大家能说说,刚上课时提到的“未见其人,先闻其声”是因为什么了吗? 除此之外,还有一个成语也体现了波的衍射现象,大家能想到是哪个成语吗? 提示: 1、通过视频观察水波传播过程中遇到障碍物时的现象,引出波的衍射的概念。 2、设计水波的衍射实验,探究波发生明显衍射的条件,锻炼学生科学探究能力 3、引导学生通过分析观察到的现象,归纳得到发生明显衍射现象的一般条件,学生在参与中突破了学习难点,产生了学习兴趣,提升了关键能力。

【板书设计】

§3.3波的反射、折射和衍射

1、波的反射:反射角= 入射角

2、波的折射:折射角≠入射角

3、波的衍射:波可以绕开障碍物继续传播的现象叫作波的衍射

(1)一切波都能发生衍射;衍射是波特有的现象

(2)只有缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不多,或者比波长更小时,才能观察到明显的衍射现象。

【教学反思】

本节内容包含了波的三种现象:反射、折射和衍射,内容相对比较多,但又因为学生已有光反射和折射的相关知识,所以在波的这两种现象教学中,课堂节奏相对快一些,在将波的衍射现象时,设计了探究实验,教学节奏相对慢些,希望能给学生更多时间思考。

关于波的现象,本节课堂主要运用的是水波作为研究对象,但由于水波实验现场演示时效果都不是很明显,所以本课堂都选用视频展示进行替代,这是本节课一个遗憾。1

第三章第三节

授课人:

学 校:

选择性必修第一册 第三章第三节 波的反射、折射和衍射

【教学时间】40分钟

【教学对象】高二学生

【教材】人教版选择性必修第一册第三章第三节

【教材内容分析】

1、《课程标准》对本节的要求

知道波的反射和折射现象。通过实验,了解波的衍射现象。

2、教材的地位和作用

本节是在认识了机械波之后,与第四节《波的干涉》一起分析了波与介质相互作用的相关结果,是对波的特性的进一步探究,渗透了相互作用观念,拓展了运动观念。教材在探究波发生明显衍射的条件时,首先从现象引出问题,然后通过水波进行试验得出结论,是一个完整的科学探究过程。对于波的反射、折射和衍射现象的研究,既是对运动和相互作用观念的拓展,也是培养科学思维与科学探究能力的重要途径,还是培养学生科学态度与责任的载体。

3、教材的编写思路

本节以水波为研究对象,探究波的反射、折射和衍射现象。由于学生初中已经学习过光的反射和折射现象,所以本节对于波的反射和折射现象只做了简单介绍,而把重点放在了波的衍射现象上,并设计了实验探究波在什么条件下能够发生明显的衍射现象。

4、教材的特点

(1)本节是现象课,通过展示波的反射、折射和衍射现象,进而探究产生此类现象的条件及其现象背后存在的客观规律。

(2)本节从学生已有的知识和经验入手,逐步引向深入,既是学生已有知识的发展和应用,又是后面学习的基础

(3)本节较多地采用图文结合的呈现方式,如水波的反射、折射、衍射现象图,图片可以增强学生的感性认知,激发学习兴趣,避免仅用文字表达带来的枯燥无味现象。

5、教材的处理

教材中关于波的反射和折射的内容描述比较简略,没有明确的定义,也没有对反射规律、折射规律进行探讨。在本教学设计中,对其进行补充;通过现象观察,给出了相应的定义,然后引导学生建立“射线”模型,分析波的反射规律和折射规律。关于水波衍射的实验,设计为探究实验,带领学生一起完成关于“波产生明显衍射现象的条件”的探究实验。

【教学对象分析】

1、学生的兴趣

高二理科的学生具有自信、好学的心里特点,同时他们也已经具备一定的抽象思维能力以及分析概括能力,教学中要注意培养学生自主学习物理的能力,充分调动学生学习物理的积极性和主动性。

2、学生的知识基础

学生在初中已经学过光的反射、折射以及回声等的初步知识,教学中要充分利用学生已有的知识经验,使学生积极主动地参与教学过程。

3、学生的认识特点

一方面,学生在学习中,已经具备光反射、折射,回声等零散知识,光、声都是以波的形式在传播,学生不难将相关知识扩展到波。另一方面,波的衍射概念学生第一次接触,对于衍射是否明显的问题上存在认知困难,一是容易将不明显的衍射现象理解为没有发生衍射;二是对明显衍射条件的认识,容易忽略相对性。

【教学目标】

1、物理观念

通过实验和生活图片展示认识波的反射、折射和衍射现象,知道这是波传播过程中与介质的相互作用。

2、科学思维

能通过射线解释反射、折射现象,认识波动中建构物理模型的方法,培养学生的分析,归纳的思维能力;通过探究实验的培养学生基于现象证据总结结论的科学思维能力。

3、科学探究

从绕射现象引出问题:衍射现象什么情况下更明显?然后通过水波进行实验,观察各种缝宽的水波衍射,得出结论:缝宽或障碍物尺寸与水波波长相当或更小时,衍射现象更明显。通过经历探究过程培养学生的科学探究能力

4、科学态度与责任

在认识波的反射、折射和衍射的过程中,逐渐形成关注生活现象并尝试用所学知识解释相关现象的习惯,通过探究实验,形成严谨认真、实事求是的科学态度。

【教学重点】

探究波的衍射现象是否明显的条件

【教学难点】

认识波的衍射现象及其产生明显衍射现象的条件

【教学策略设计】

本节课教学的指导思想:坚持“以教师为主导,学生为主体”的原则,通过现象展示、思考分析、知识运用等,让学生亲历科学探究过程,充分体现物理学科对提高学生核心素养的独特作用。

在教学方法和手段上,综合应用现象、设问和探究等多种方法,并辅以多媒体等手段;由生活现象到规律总结,再到生活应用的整个教学逻辑顺序,贯穿本节课堂教学。

在学法指导上,让学生尝试自主分析概括,得出结论;使学生在获取知识的过程中,领会物理学模型建构方法,受到科学思维方法训练以及探索精神等科学素养的教育。

【教学用具】

Flash动画、视频及多媒体课件等

【教学流程图】

【教学过程设计】

教学环节和教学内容 教师活动 设计意图

(一)创设情境 引入新课 文学文化中的科学知识: 《红楼梦》中有个非常有名的人物:“未见其人,先闻其声”这人是谁? 大家可知道“余音绕梁,三日不绝”的出处? 提出问题:(PPT展示) 观看视频原始捕鱼方法:叉鱼里面又包含了什么物理知识? 同学们,听语文老师说大家最近都在学古诗文,之前大家深入学习过《红楼梦》大家还记得里面有个人被形容为“未见其人,先闻其声”,是谁? 第二个问题考验大家语文功底,有人能回答吗? 《列子.汤问》里记载:秦青顾谓其友曰:“昔韩娥东之齐,匮粮,过雍门,鬻歌假食。既去而余音绕梁欐,三日不绝,左右以其人弗去。”传说春秋战国时代,韩国有个名叫韩娥的歌唱能手,为了赞美她的歌声,有了“余音绕梁,三日不绝”这个成语。 作为物理老师,其实老师最想考大家的是,里面有何物理知识? 下面,我们再通过视频一起感受原始的捕鱼方法——叉鱼!叉鱼里又包含了什么物理知识? 其实上面的文学描述,以及生活中的叉鱼情景,分别涉及到了波传播过程中的衍射、反射和折射现象 1、通过与文学融合,让学生感受到不同学科知识之间是相互联系的,除了要学会鉴赏文学里的美,还要懂得探究其中科学性。 2、通过叉鱼的生活情景,联系本节新课,让学生感受到物理来源于生活。 最后引出本节课题

(二)波的反射 1、通过两个小视频展示:水波在传播过程中,遇到容器壁被反射回来 2、建立模型分析波的反射规律 模型建立: 3、生活思考 如图所示,一场大雪过后,人们会感到外面万籁俱静.这是怎么回事?难道是人的活动减少了吗? 现在,通过视频观察在平静的水面中滴入一滴水,水波传播过程会发生什么现象? 水波遇到容器壁会被反射回来,这是波的反射现象,其实对于波的反射,对大家来说并不是完全陌生的知识,大家初中学过光的反射,也知道声波在传播过程中也会因为反射形成回声。 现在大家能否根据这些知识建立模型总结波的反射定律? 提出问题: 1)回忆初中学习光的反射知识,我们可以怎样表示水波的入射方向和反射方向? 2)我们可以用射线表示水波的入射和反射,横线表示分界面,建立模型。水波的反射与光的反射都遵循相同的规律,用虚线表示法线,则反射角等于入射角。 其实“余音绕梁,三日不绝”是声波的的反射,当然这里运用了夸张的表达手法。 提示:刚下过的雪是新鲜蓬松的,它的表面层有许多小气孔.当外界的声波传入这些小气孔时便要发生反射.由于气孔往往是内部大而口径小.所以,仅有少部分波的能量能通过口径反射回来,而大部分的能量则被吸收掉了.所以不是人的活动减少了 1、通过视频让学生更直观观察到到水波的反射现象,增加感性认识。 2、充分调动学生已有的知识,引导学生建立模型分析实际现象,并发现和总结现象背后蕴含的物理规律;培养学生科学推理能力。 物理来源生活,并走向生活。鼓励学生应用所学的知识去解释生活中的现象,将知识转化为能力素养。

(三)波的折射 (1)通过叉鱼图片以及波传播动画,分析波的折射现象 叉鱼图 水波的折射实验视频 波的折射视频动画 (2)建立模型分析波的折射规律 (3)比较波的反射与折射 3、生活思考 如图所示,骆驼队白天在沙漠中行走时,队伍后面的喊声,队伍前面往往听不到,而夜晚就不同,听的比较清楚,这是什么原因? 叉鱼时,鱼叉进入水中,会让鱼叉看起来像是变弯了,大家知道这是光从水中进入空气时的折射现象产生的视觉效果。 其实除了光波,水波等机械波从一种介质进入另外一种介质时都会发生折射。 请大家观察水波的折射现象,思考问题:在浅水区和深水区交界面,水波发生了什么变化? 类似分析波的反射规律,我们同样可以用射线建立物理模型,分析波的折射定律 如图,我们用分居法线两侧的射线分别表示入射方向和折射方向,而折射波线与法线的夹角为折射角r. 入射角和折射角满足什么关系呢? 经过实验发现:入射角的正弦跟折射角的正弦之比等于波在第一种介质中的速度跟波在第二种介质中的速度之比。 波发生折射的原因,正是波在不同介质中的传播速度不同。并且满足以下关系: 所以大家现在知道要想精准叉到鱼,要怎么叉了吗? 提示:白天近地面的气温较高,声速较大,声速随离地面高度的增加而减小导致声音传播方向向上弯曲;夜晚地面温度较低,声速随离地面高度的增加而增加,声波的传播方向向下弯曲,这也是在夜晚声波传播地比较远的原因. 1、通过图片和动画视频的分析,帮助学生更值观清晰地认识到生活中波的折射现象及其在不同介质中的传播特点。 2同时教育学生要透过现象看本质。提升学生的观察能力、建模分析能力、逻辑思维能力等。 3、通过对所学知识的整理、比较、归纳,有助于学生形成知识体系,并且提升学生科学思维。

(四)波的衍射 (1)通过视频观察水波的衍射现象。 (2)实验探究波发生明显衍射现象的条件 (3)生活思考 医院中有一种“B超”仪器,常用来探测人体内脏的位置及发现可能的病变,这种仪器为什么要使用超声波而不用普通的声波? 通过视频可以看到,水波在传播过程中遇到障碍物石头时,会绕过石头继续向前传播。这是波所特有的衍射现象。 一切波遇到障碍物时都能发生衍射现象,只是有的衍射现象比较明显,有的不明显。 那么问题来了:波在什么条件下能够发生明显的衍射现象呢? 在现实生活中,水流过桥洞会发生衍射现象,下面在水槽中放中两块挡板,中间留一条缝模拟桥洞,进行实验探究:波发生明显衍射的条件。 波长一定的水波,通过宽度不同的狭缝,请同学们观察其传播情况,思考以下问题: (1)水波会一直只沿直线传播吗?水波穿过狭缝后,出现了什么现象? (2)当不断减小狭缝的宽度时,观察到水波穿过狭缝的传播有什么变化? (3)保持狭缝的宽度不变,改变水波的波长,观察波的传播情况有什么变化? 现在大家能说说,刚上课时提到的“未见其人,先闻其声”是因为什么了吗? 除此之外,还有一个成语也体现了波的衍射现象,大家能想到是哪个成语吗? 提示: 1、通过视频观察水波传播过程中遇到障碍物时的现象,引出波的衍射的概念。 2、设计水波的衍射实验,探究波发生明显衍射的条件,锻炼学生科学探究能力 3、引导学生通过分析观察到的现象,归纳得到发生明显衍射现象的一般条件,学生在参与中突破了学习难点,产生了学习兴趣,提升了关键能力。

【板书设计】

§3.3波的反射、折射和衍射

1、波的反射:反射角= 入射角

2、波的折射:折射角≠入射角

3、波的衍射:波可以绕开障碍物继续传播的现象叫作波的衍射

(1)一切波都能发生衍射;衍射是波特有的现象

(2)只有缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不多,或者比波长更小时,才能观察到明显的衍射现象。

【教学反思】

本节内容包含了波的三种现象:反射、折射和衍射,内容相对比较多,但又因为学生已有光反射和折射的相关知识,所以在波的这两种现象教学中,课堂节奏相对快一些,在将波的衍射现象时,设计了探究实验,教学节奏相对慢些,希望能给学生更多时间思考。

关于波的现象,本节课堂主要运用的是水波作为研究对象,但由于水波实验现场演示时效果都不是很明显,所以本课堂都选用视频展示进行替代,这是本节课一个遗憾。1