2.6 受迫振动 共振 教学设计-2021-2022学年高二上学期物理人教版(2019)选择性必修第一册

文档属性

| 名称 | 2.6 受迫振动 共振 教学设计-2021-2022学年高二上学期物理人教版(2019)选择性必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 865.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-11-09 09:18:33 | ||

图片预览

文档简介

受迫振动 共振

一、教学目标

1.知道什么是阻尼振动及受迫振动。

2.通过实验观察,探究受迫振动的频率和振幅的特征。

3. 知道什么是共振以及发生共振的条件,能够解释共振的应用和防止的实例。

二、教学重难点

教学重点:受迫振动时其频率跟驱动力频率的关系,共振。

教学难点:受迫振动时其频率跟驱动力频率的关系

教学过程设计

教学环节和内容 教师活动 学生活动 基于课标、素养的 设计意图

【创设情景 引入课堂】 从荡秋千引入课堂等幅振动和阻尼振动的概念。 让学生观察图片或视频,建立“振动会自发地衰减”的感性认识 体验、观察、思考、讨论。 引导学生通过情境建模,建立物理概念,形成理性与感性的连接。

【受迫振动】 “秋千最终会停下来”,如何才能让秋千一直振动?提出“受迫振动”的概念。 列举出一些受迫振动的例子 引导思考如何让物体一直振动。 思考、讨论、表达 从解决问题的角度探讨物理问题,引导学生从建立物理与实际的联系。

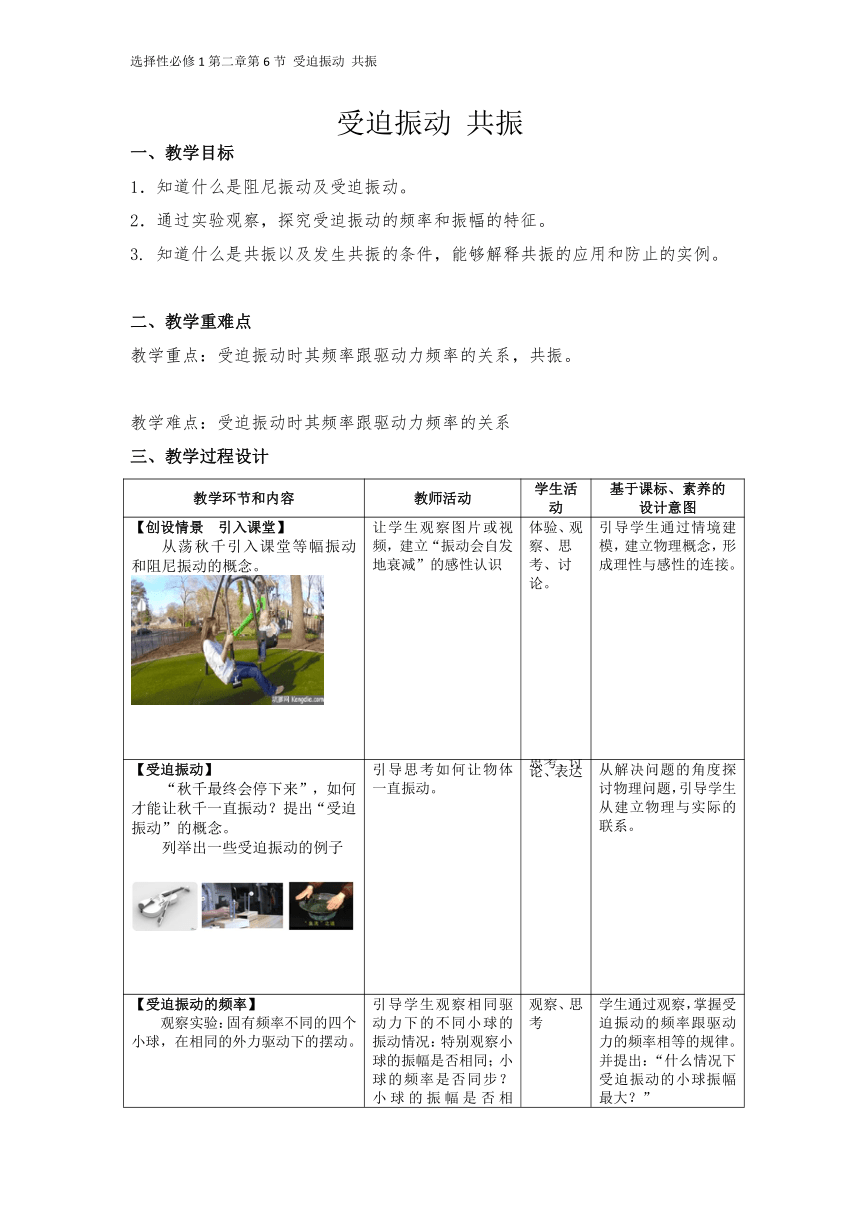

【受迫振动的频率】 观察实验:固有频率不同的四个小球,在相同的外力驱动下的摆动。 引导学生观察相同驱动力下的不同小球的振动情况:特别观察小球的振幅是否相同;小球的频率是否同步?小球的振幅是否相同? 观察、思考 学生通过观察,掌握受迫振动的频率跟驱动力的频率相等的规律。并提出:“什么情况下受迫振动的小球振幅最大?”

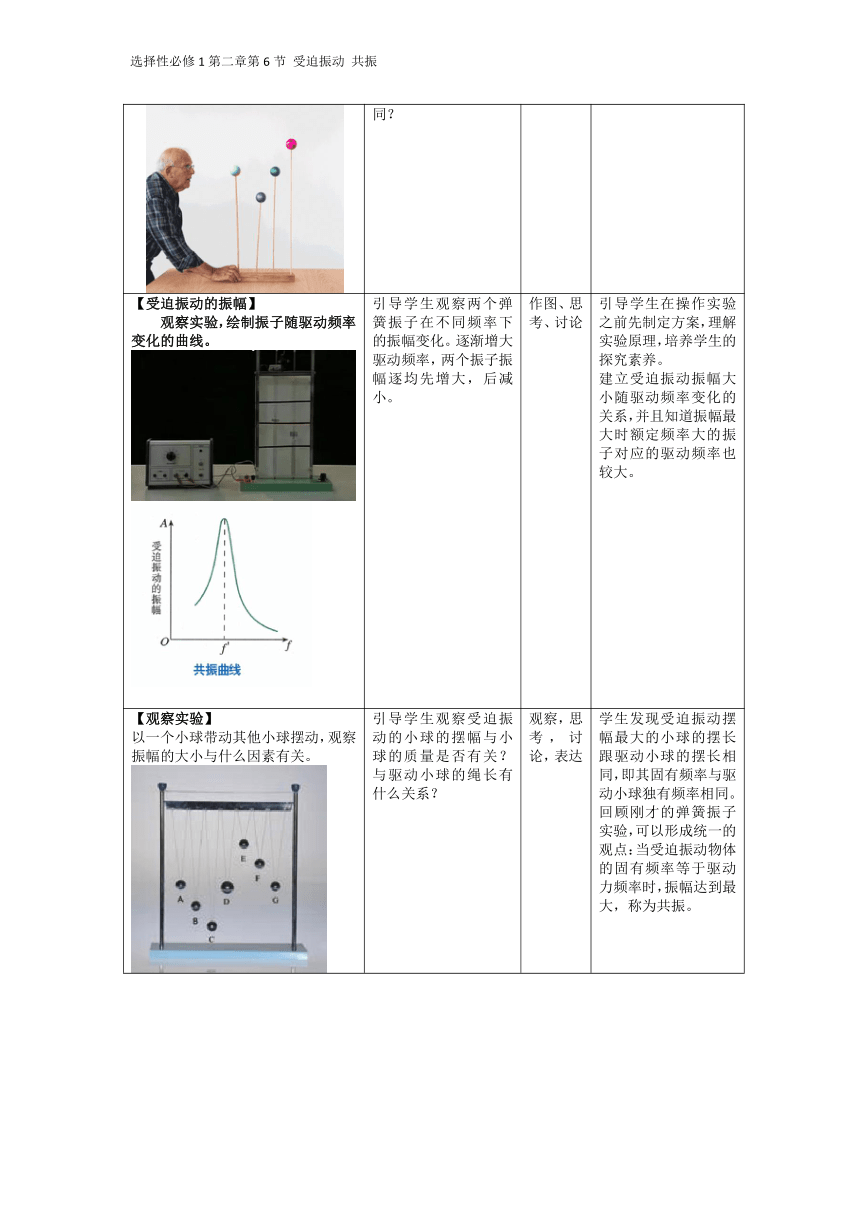

【受迫振动的振幅】 观察实验,绘制振子随驱动频率变化的曲线。 引导学生观察两个弹簧振子在不同频率下的振幅变化。逐渐增大驱动频率,两个振子振幅逐均先增大,后减小。 作图、思考、讨论 引导学生在操作实验之前先制定方案,理解实验原理,培养学生的探究素养。 建立受迫振动振幅大小随驱动频率变化的关系,并且知道振幅最大时额定频率大的振子对应的驱动频率也较大。

【观察实验】 以一个小球带动其他小球摆动,观察振幅的大小与什么因素有关。 引导学生观察受迫振动的小球的摆幅与小球的质量是否有关?与驱动小球的绳长有什么关系? 观察,思考,讨论,表达 学生发现受迫振动摆幅最大的小球的摆长跟驱动小球的摆长相同,即其固有频率与驱动小球独有频率相同。回顾刚才的弹簧振子实验,可以形成统一的观点:当受迫振动物体的固有频率等于驱动力频率时,振幅达到最大,称为共振。

【共振的应用】 共振筛、转速计等是共振的常见应用 介绍共振的应用,此时可以发散讲解,重点是如何实现共振。 聆听、思考 让学生形成知识间关联的习惯,培养知识迁移的能力。

【实践与拓展】 通过古代二胡的结构介绍共鸣对乐器的作用。并演示音叉的共鸣作用。 介绍中国古代乐器中“二胡”的结构,提出共鸣腔的概念,列举各种乐器使用共鸣腔的情况,并使用音叉演示共鸣现象。 观察、思考 通过观察实验,理解共鸣现象是共振在声音中的应用。引导学生了解中国古代人们智慧,培养爱国主义情怀。

【共振的防止】 视频演示“声音碎玻璃”的现象。并列举世界上因共振而造成的灾难。介绍最近虎门大小的晃动事件。 引导学生观察和思考如何规避共振带来的危害和灾难。 观察、思考、讨论、问答 通过观察和学习,留意生活中的共振现象,实现知识与实践的关联。

【实践与拓展】 介绍次声波的危害及如何防止次声波的伤害。 介绍次声波带来的灾难事件,并引导学生思考如何避免次声波的伤害。 观察、交流、问答 引导学生关注物理与生活的关联。

【学习研究】 课后完成研究任务:查阅资料,了解我国古代关于共振的研究与应用,并写成学习报告。

【板书设计】

选择性必修1第二章第6节 受迫振动 共振

一、教学目标

1.知道什么是阻尼振动及受迫振动。

2.通过实验观察,探究受迫振动的频率和振幅的特征。

3. 知道什么是共振以及发生共振的条件,能够解释共振的应用和防止的实例。

二、教学重难点

教学重点:受迫振动时其频率跟驱动力频率的关系,共振。

教学难点:受迫振动时其频率跟驱动力频率的关系

教学过程设计

教学环节和内容 教师活动 学生活动 基于课标、素养的 设计意图

【创设情景 引入课堂】 从荡秋千引入课堂等幅振动和阻尼振动的概念。 让学生观察图片或视频,建立“振动会自发地衰减”的感性认识 体验、观察、思考、讨论。 引导学生通过情境建模,建立物理概念,形成理性与感性的连接。

【受迫振动】 “秋千最终会停下来”,如何才能让秋千一直振动?提出“受迫振动”的概念。 列举出一些受迫振动的例子 引导思考如何让物体一直振动。 思考、讨论、表达 从解决问题的角度探讨物理问题,引导学生从建立物理与实际的联系。

【受迫振动的频率】 观察实验:固有频率不同的四个小球,在相同的外力驱动下的摆动。 引导学生观察相同驱动力下的不同小球的振动情况:特别观察小球的振幅是否相同;小球的频率是否同步?小球的振幅是否相同? 观察、思考 学生通过观察,掌握受迫振动的频率跟驱动力的频率相等的规律。并提出:“什么情况下受迫振动的小球振幅最大?”

【受迫振动的振幅】 观察实验,绘制振子随驱动频率变化的曲线。 引导学生观察两个弹簧振子在不同频率下的振幅变化。逐渐增大驱动频率,两个振子振幅逐均先增大,后减小。 作图、思考、讨论 引导学生在操作实验之前先制定方案,理解实验原理,培养学生的探究素养。 建立受迫振动振幅大小随驱动频率变化的关系,并且知道振幅最大时额定频率大的振子对应的驱动频率也较大。

【观察实验】 以一个小球带动其他小球摆动,观察振幅的大小与什么因素有关。 引导学生观察受迫振动的小球的摆幅与小球的质量是否有关?与驱动小球的绳长有什么关系? 观察,思考,讨论,表达 学生发现受迫振动摆幅最大的小球的摆长跟驱动小球的摆长相同,即其固有频率与驱动小球独有频率相同。回顾刚才的弹簧振子实验,可以形成统一的观点:当受迫振动物体的固有频率等于驱动力频率时,振幅达到最大,称为共振。

【共振的应用】 共振筛、转速计等是共振的常见应用 介绍共振的应用,此时可以发散讲解,重点是如何实现共振。 聆听、思考 让学生形成知识间关联的习惯,培养知识迁移的能力。

【实践与拓展】 通过古代二胡的结构介绍共鸣对乐器的作用。并演示音叉的共鸣作用。 介绍中国古代乐器中“二胡”的结构,提出共鸣腔的概念,列举各种乐器使用共鸣腔的情况,并使用音叉演示共鸣现象。 观察、思考 通过观察实验,理解共鸣现象是共振在声音中的应用。引导学生了解中国古代人们智慧,培养爱国主义情怀。

【共振的防止】 视频演示“声音碎玻璃”的现象。并列举世界上因共振而造成的灾难。介绍最近虎门大小的晃动事件。 引导学生观察和思考如何规避共振带来的危害和灾难。 观察、思考、讨论、问答 通过观察和学习,留意生活中的共振现象,实现知识与实践的关联。

【实践与拓展】 介绍次声波的危害及如何防止次声波的伤害。 介绍次声波带来的灾难事件,并引导学生思考如何避免次声波的伤害。 观察、交流、问答 引导学生关注物理与生活的关联。

【学习研究】 课后完成研究任务:查阅资料,了解我国古代关于共振的研究与应用,并写成学习报告。

【板书设计】

选择性必修1第二章第6节 受迫振动 共振