3.4等腰梯形的性质和判定

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

1.4 等腰梯形的性质和判定

学习目标:

1.掌握等腰梯形性质和判定的有关证明.

2.能够运用等腰梯形的性质和判定进行有

关问题的论证和计算,进一步培养学生

的分析能力和计算能力.

3.通过添加辅助线,把梯形的问题转化成

平行四边形或三角形问题,使学生体会

图形变换的方法和转化的思想.

教学重点:

解决梯形问题的基本方法(将梯形转化为平行四边形和三角形及正确运用辅助线).

教学难点:

等腰梯形的性质和判定.

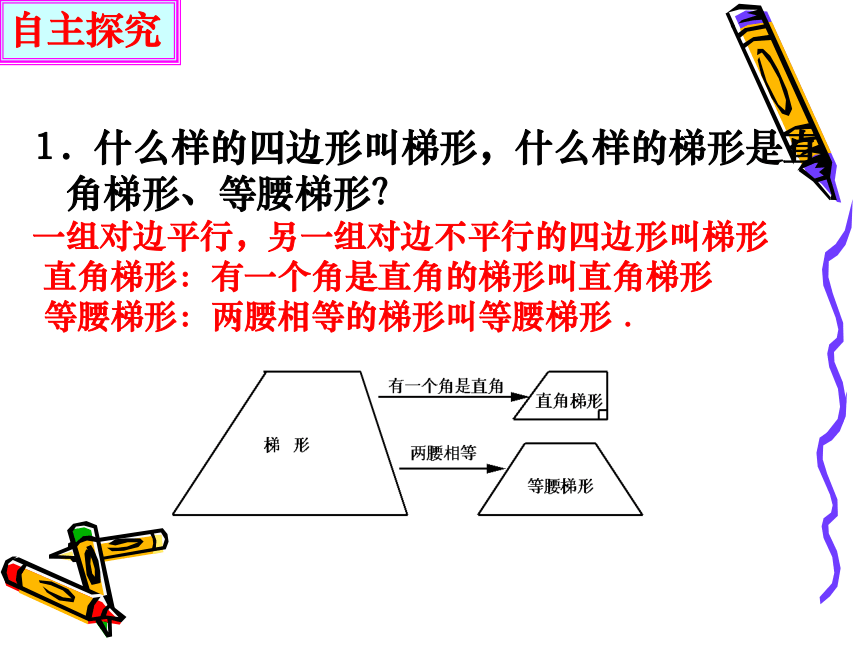

1.什么样的四边形叫梯形,什么样的梯形是直角梯形、等腰梯形?

一组对边平行,另一组对边不平行的四边形叫梯形

直角梯形:有一个角是直角的梯形叫直角梯形

等腰梯形:两腰相等的梯形叫等腰梯形 .

自主探究

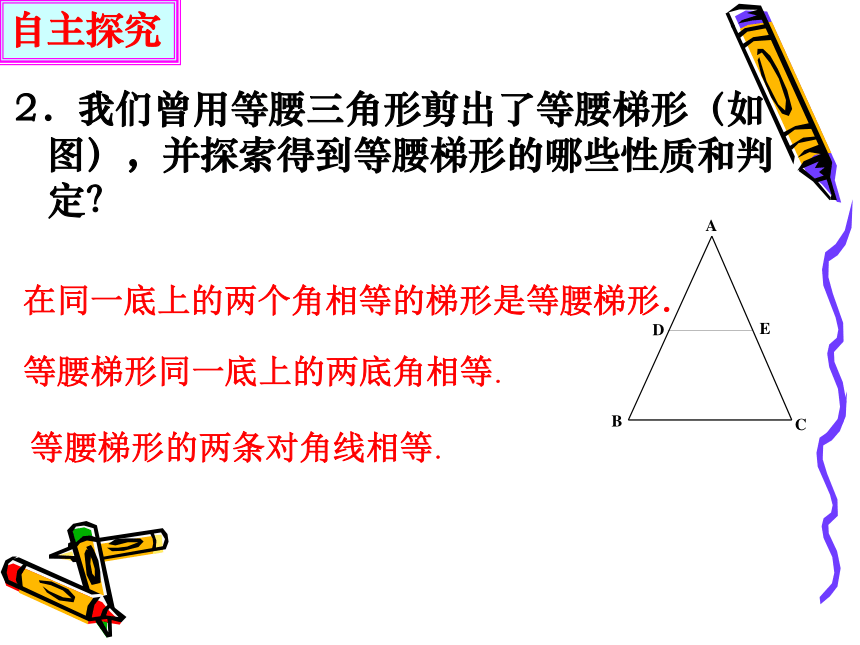

2.我们曾用等腰三角形剪出了等腰梯形(如图),并探索得到等腰梯形的哪些性质和判定?

自主探究

在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形.

等腰梯形同一底上的两底角相等.

等腰梯形的两条对角线相等.

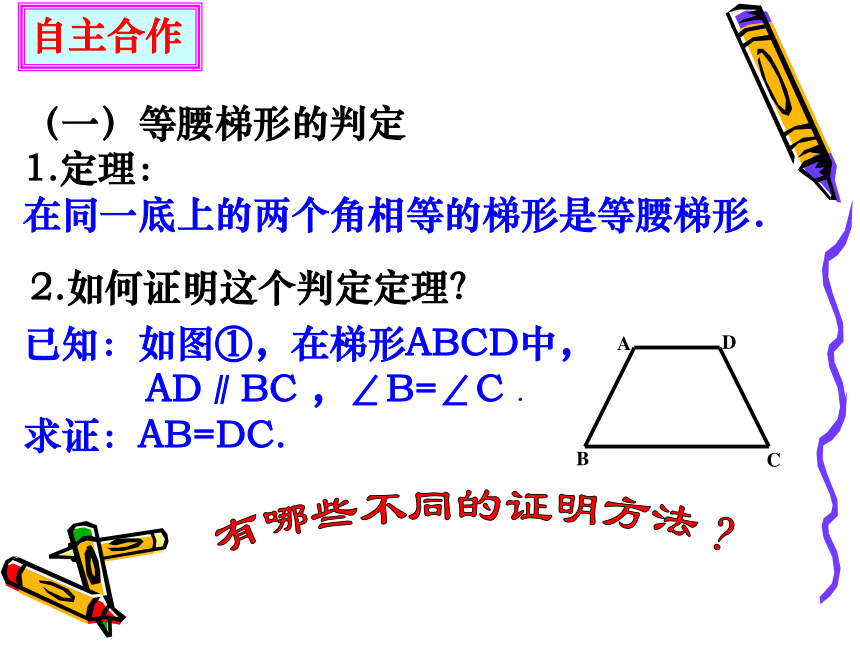

(一)等腰梯形的判定

1.定理:

在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形.

自主合作

2.如何证明这个判定定理?

已知:如图①,在梯形ABCD中,

AD∥BC ,∠B=∠C .

求证:AB=DC.

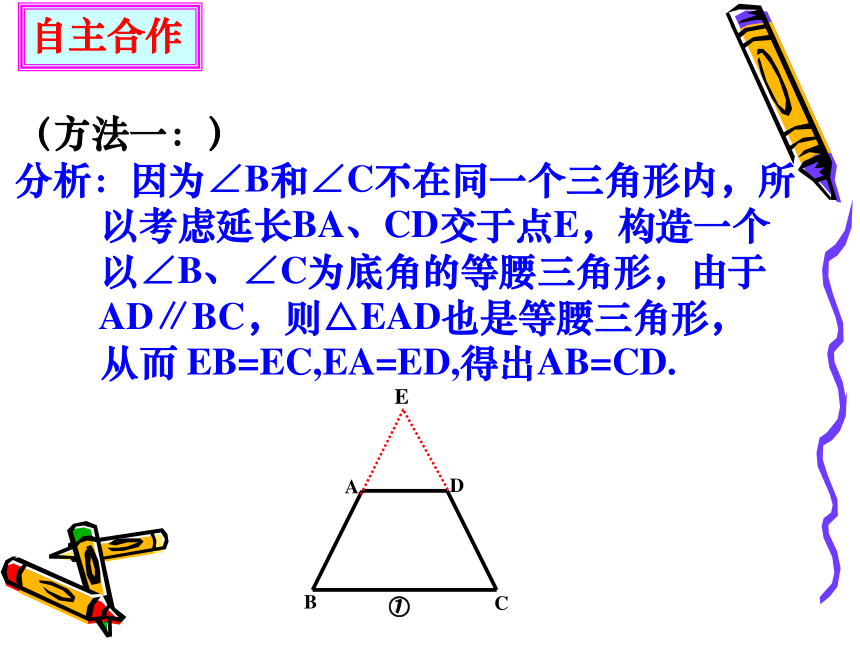

(方法一:)

分析:因为∠B和∠C不在同一个三角形内,所

以考虑延长BA、CD交于点E,构造一个

以∠B、∠C为底角的等腰三角形,由于

AD∥BC,则△EAD也是等腰三角形,

从而 EB=EC,EA=ED,得出AB=CD.

自主合作

E

①

(方法二:)

分析:如图②,过点D作DE∥AB,交BC

于E,得∠DEC=∠B=∠C,所以得

DE=DC .

自主合作

E

②

(方法三:)

分析:如图③作高AE、DF,通过证

Rt△ABE ≌ Rt△DFC推出AB=DC.

自主合作

③

E

F

(一)等腰梯形的性质

1.定理:

等腰梯形在同一底上的两个角相等.

等腰梯形的两条对角线相等.

自主合作

2.如何证明这两个性质定理?

已知:在梯形ABCD中,AD∥BC ,AB=DC.

求证: ∠B=∠C .

求证:AC=BD.

解决梯形问题常用的方法 :

自主拓展

(1)“平移一腰”,构造平行四边形和等腰三角形;

(2)“作高”:使两腰在两个直角三角形中

(3)“移对角线”:使两条对角线在同一个三角形中.

(4)“延腰”:构造具有公共角的两个等腰三角形.

(5)“等积变形”,连结梯形上底一端点和另一腰中点,并

延长与下底延长线交于一点,构成全等三角形.

E

E

F

E

1.本节课你学到了哪些知识?

2.本节课中你最大的收获是什么?

自主评价

1.证明:两条对角线相等的梯形是等腰梯形.

2.证明:等腰梯形一底的中点到另一底两端的

距离相等.

自主展示

3.若等腰梯形两底之差等于一腰的长,求腰

与两底夹角的度数.

如图,在等腰梯形ABCD中,AD∥BC,AB=CD=5,AD=6,BC=12.动点P从D点出发沿DC以每秒1个单位的速度向终点C运动,动点Q从点C出发沿CB以每秒2个单位的速度向点B运动,两点同时出发,当点P到达C点时,点Q随之停止运动.

(1)梯形ABCD的面积是 ;

(2)当PQ∥AB时,P点离开D点的时间等于 秒(3)当P、Q、C三点构成直角三角形时,P点离开

D点几秒?

自主拓展

1.4 等腰梯形的性质和判定

学习目标:

1.掌握等腰梯形性质和判定的有关证明.

2.能够运用等腰梯形的性质和判定进行有

关问题的论证和计算,进一步培养学生

的分析能力和计算能力.

3.通过添加辅助线,把梯形的问题转化成

平行四边形或三角形问题,使学生体会

图形变换的方法和转化的思想.

教学重点:

解决梯形问题的基本方法(将梯形转化为平行四边形和三角形及正确运用辅助线).

教学难点:

等腰梯形的性质和判定.

1.什么样的四边形叫梯形,什么样的梯形是直角梯形、等腰梯形?

一组对边平行,另一组对边不平行的四边形叫梯形

直角梯形:有一个角是直角的梯形叫直角梯形

等腰梯形:两腰相等的梯形叫等腰梯形 .

自主探究

2.我们曾用等腰三角形剪出了等腰梯形(如图),并探索得到等腰梯形的哪些性质和判定?

自主探究

在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形.

等腰梯形同一底上的两底角相等.

等腰梯形的两条对角线相等.

(一)等腰梯形的判定

1.定理:

在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形.

自主合作

2.如何证明这个判定定理?

已知:如图①,在梯形ABCD中,

AD∥BC ,∠B=∠C .

求证:AB=DC.

(方法一:)

分析:因为∠B和∠C不在同一个三角形内,所

以考虑延长BA、CD交于点E,构造一个

以∠B、∠C为底角的等腰三角形,由于

AD∥BC,则△EAD也是等腰三角形,

从而 EB=EC,EA=ED,得出AB=CD.

自主合作

E

①

(方法二:)

分析:如图②,过点D作DE∥AB,交BC

于E,得∠DEC=∠B=∠C,所以得

DE=DC .

自主合作

E

②

(方法三:)

分析:如图③作高AE、DF,通过证

Rt△ABE ≌ Rt△DFC推出AB=DC.

自主合作

③

E

F

(一)等腰梯形的性质

1.定理:

等腰梯形在同一底上的两个角相等.

等腰梯形的两条对角线相等.

自主合作

2.如何证明这两个性质定理?

已知:在梯形ABCD中,AD∥BC ,AB=DC.

求证: ∠B=∠C .

求证:AC=BD.

解决梯形问题常用的方法 :

自主拓展

(1)“平移一腰”,构造平行四边形和等腰三角形;

(2)“作高”:使两腰在两个直角三角形中

(3)“移对角线”:使两条对角线在同一个三角形中.

(4)“延腰”:构造具有公共角的两个等腰三角形.

(5)“等积变形”,连结梯形上底一端点和另一腰中点,并

延长与下底延长线交于一点,构成全等三角形.

E

E

F

E

1.本节课你学到了哪些知识?

2.本节课中你最大的收获是什么?

自主评价

1.证明:两条对角线相等的梯形是等腰梯形.

2.证明:等腰梯形一底的中点到另一底两端的

距离相等.

自主展示

3.若等腰梯形两底之差等于一腰的长,求腰

与两底夹角的度数.

如图,在等腰梯形ABCD中,AD∥BC,AB=CD=5,AD=6,BC=12.动点P从D点出发沿DC以每秒1个单位的速度向终点C运动,动点Q从点C出发沿CB以每秒2个单位的速度向点B运动,两点同时出发,当点P到达C点时,点Q随之停止运动.

(1)梯形ABCD的面积是 ;

(2)当PQ∥AB时,P点离开D点的时间等于 秒(3)当P、Q、C三点构成直角三角形时,P点离开

D点几秒?

自主拓展

同课章节目录

- 第1章 一元二次方程

- 1.1 一元二次方程

- 1.2 一元二次方程的解法

- 1.3 一元二次方程的根与系数的关系

- 1.4 用一元二次方程解决问题

- 数学活动 矩形绿地中的花圃设计

- 第2章 对称图形——圆

- 2.1 圆

- 2.2 圆的对称性

- 2.3 确定圆的条件

- 2.4 圆周角

- 2.5 直线与圆的位置关系

- 2.6 正多边形与圆

- 2.7 弧长及扇形的面积

- 2.8 圆锥的侧面积

- 数学活动 图形的密铺

- 第3章 数据的集中趋势和离散程度

- 3.1 平均数

- 3.2 中位数与众数

- 3.3 用计算器求平均数

- 3.4 方差

- 3.5 用计算器求方差

- 数学活动 估测时间

- 第4章 等可能条件下的概率

- 4.1 等可能性

- 4.2 等可能条件下的概率(一)

- 4.3 等可能条件下的概率(二)

- 数学活动 调查“小概率事件”