2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》(课件43张)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》(课件43张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-09 12:33:52 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

《人皆有不忍人之心》

——《孟子》

课堂导入

品读经典,点亮人生。前面我们领悟了《论语》的谆谆教诲,懂得了《大学之道》的三纲、八目 。 今天我们再来感受一下孟子的思想。齐读孟子语录, 这些耳熟能详的文字,字字珠玑,读来荡气回肠、振聋发聩,这就是——民贵君轻不愧圣,性善气正真完人。

这节课我们来学习他的《人皆有不忍人之心》。

【学习目标】

1.学生通过落实文言基础知识,疏通文意,把握文章内容。

2.学生通过理解“人皆有不忍之心”与“四端”、“治理天下”之间的关系,分析本文的论证思路。

3.学生通过具体情境迁移,能够品味并应用孟子散文词锋犀利、逻辑严密的高超的论辩技巧。

知人论世

孟子其人

孟子(前372年—前289年),名 ,字 ,邹国(今山东邹城东南)人。 时期哲学家、思想家、政治家、教育家。儒家学派的代表人物之一,与孔子并称“孔孟”。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“ ”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,后人追封为“ ”。

孟子的著作收录于《 》一书。该书是记录孟子言行的著作,共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦 散文集。书中有《鱼我所欲也》、《得道多助,失道寡助》《寡人之于国也》《生于忧患,死于安乐》和《富贵不能淫》等篇编入中学语文教科书中。

战国

轲

子舆

民贵君轻

亚圣

孟子

语录体

孟子思想

民本思想:孟子根据战国时期的经验,总结各国治乱兴亡的规律,提出 “民为贵,社稷次之,君为轻”。孟子认为君主应以爱护人民为先,为政者要保障人民权利。

仁政学说:仁,据孟子解释,就是“人心”。

第一、亲民。孟子主张统治者要“与百姓同之”,“与民同乐”。

第二、用贤良。“为天下得人者谓之仁。” “尊贤使能,俊杰在位。” “贤者在位,能者在职;明其政刑。”

第三、尊人权。孟子公开宣扬“民为贵”、“君为轻”的口号,提倡在一定的范围调和统治者和劳动人民的关系。

第四、同情心。要求统治者拿“老吾老以及人之老,幼吾幼以

孟子思想

及人之幼”的推恩办法来治民。

第五、杀无道之者,也是仁,而且是最大的仁。孟子要求对一切残民以逞的暴君污吏进行严正的谴责,力图把现实的社会发展到“保民而王”的政治轨道上来。

性善论:“性善论”是孟子谈人生和谈政治的理论根据,在他的思想体系中是一个中心环节。他认为:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁、义、礼、智,非由外铄我也,我固有之也。”

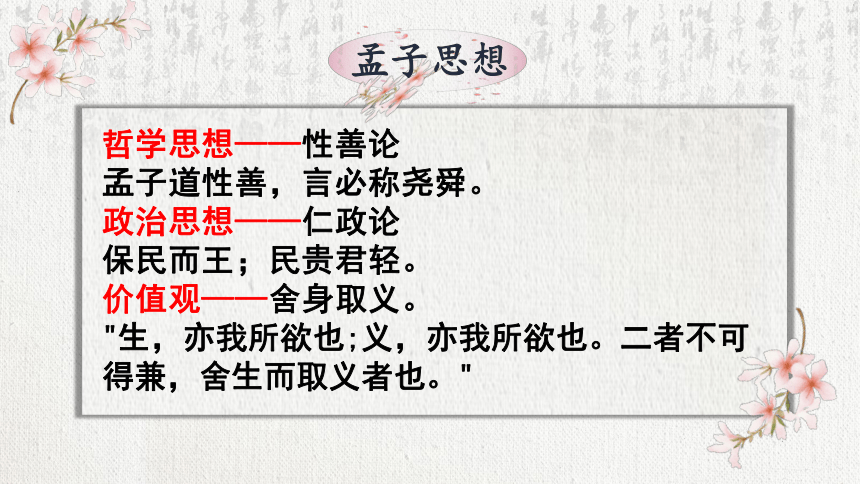

孟子思想

哲学思想——性善论

孟子道性善,言必称尧舜。

政治思想——仁政论

保民而王;民贵君轻。

价值观——舍身取义。

"生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。"

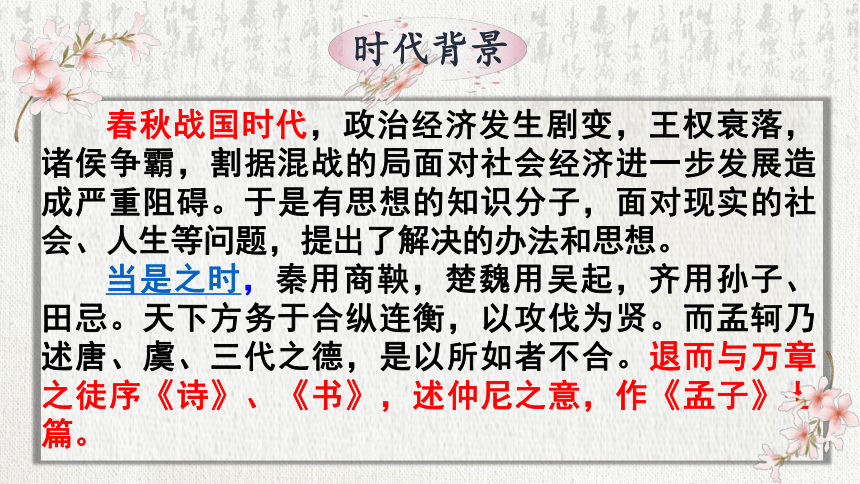

时代背景

春秋战国时代,政治经济发生剧变,王权衰落,诸侯争霸,割据混战的局面对社会经济进一步发展造成严重阻碍。于是有思想的知识分子,面对现实的社会、人生等问题,提出了解决的办法和思想。

当是之时,秦用商鞅,楚魏用吴起,齐用孙子、田忌。天下方务于合纵连衡,以攻伐为贤。而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》、《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。

诸子百家

春秋战国时代,政治经济发生剧变,王权衰落,诸侯争霸,各国开放政权以延揽人才。又因为人口的增加,土地分配困难。社会发生剧变,民生苦痛日增。于是有思想的知识分子,面对现实的社会、人生等问题,提出了解决的办法和思想。

随着教育的推广、思想的自由出现了诸子争鸣,百家蜂起的局面。史上称这一时期为“诸子百家”时期。 此时期出现了中国思想史上的第一批思想家。其中包括儒家代表孔孟,道家创始人老庄、法家的韩非子等等,给中国文学史留下了宝贵的思想遗产。

孟子作为位非常有抱负的政治家、思想家,他意识到当时的时代特征和趋势,创建了自己的学说。与孔子一样,他力图将儒家的政治理论和治国理念转化为具体的国家治理主张,并推行于天下。而当时各个思想家为了实现自己的政治主张,纷纷游说各国诸侯。在这样的社会背景下,孟子开始周游列国,游说各国君主,推行他的政治主张。

预习检测

人皆有不忍人之心

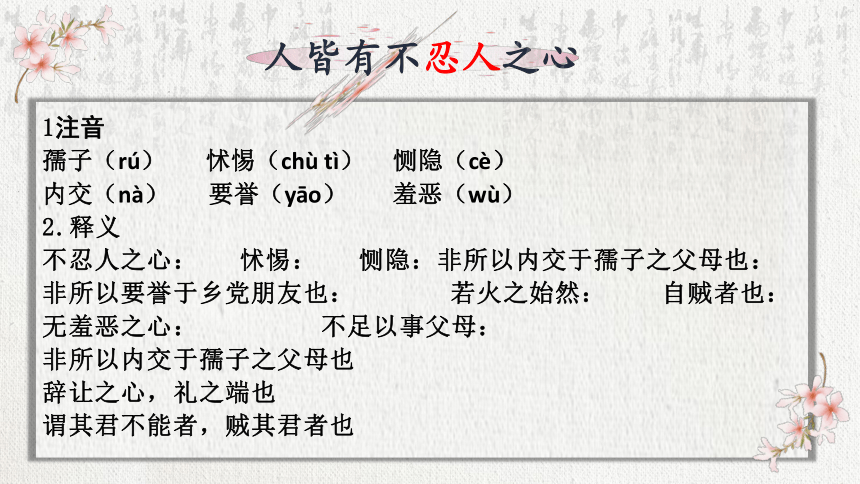

1注音

孺子(rú) 怵惕(chù tì) 恻隐(cè)

内交(nà) 要誉(yāo) 羞恶(wù)

2.释义

不忍人之心: 怵惕: 恻隐:非所以内交于孺子之父母也:

非所以要誉于乡党朋友也: 若火之始然: 自贼者也:

无羞恶之心: 不足以事父母:

非所以内交于孺子之父母也

辞让之心,礼之端也

谓其君不能者,贼其君者也

重点知识点总结:

斯:逝者如斯夫,斯须而逝,斯吾斯荆斩棘也!斯乡百里,与母而斯,孜孜斯学,虽斯,斯首不悔!

①这②斯须:一会儿③那么,就④析、劈⑤离开,距离⑥分开⑦地、的⑧通“厮”,卑微,低下⑨白

要:昔者虞姬细要,要者众,项羽要其论剑,要于庭中,沛公要其于途。项羽曰:“虞姬父,朝廷要人,被劫乃要事,吾要击沛公于要地!然要胜,必智取。”遂要沛公父,要险陈兵,且书要语告沛公。沛公要书,属实,知要要父,则放虞姬,遂与项羽要为兄弟。

①“腰”②求取,追求③“邀”,邀请④迎候⑤“邀”,拦截⑥地位显要⑦重要⑧想要⑨险要⑩将要(11)险要(12)想要(13)约,胁迫(14)扼守(15)简要(16)检查,审查(17)如果(18)讨要(19)约,约誓

人皆有不忍人之心

3.总体感知:

全文可分为四个部分

第一部分(人皆有不忍人之心):提出中心论点--“人皆有不忍人之心”。

第二部分(先王有不忍……非恶其声而然也):举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

第三部分(由是观之……智之端也):提出“四端”。

第四部分(人之有是四端也……不足以事父母):点明“四端”的意义。

文本分析

研读文本

思、议:

1.孟子提出什么论点?你认为孟子论点的提出有什么特点?

2.孟子用了什么论证方法来论证他的观点的?

3.从文中可以看出,孟子认为“不忍人之心”应包括哪四个方面?这四方面分别是儒家什么思想的开端?

4.孟子如何论证这四端的重要性的?用了哪些论证方法?

5.孟子认为“人皆有不忍之心”,为何还要“扩而充之”?

6.从文中你能看出孟子提出这一观点的目的吗?

7.你觉得孟子的观点对不对?它对现代社会有什么积极意义?

研读文本

展、评:

1.孟子提出什么论点?你认为孟子论点的提出有什么特点?

明确提出观点:“人皆有不忍人之心”。

开门见山,直接摆出观点,中心明确,言简意赅,并提纲挈领地引起下文的论证,下文以此为依据展开论证。

研读文本

展、评:

2.孟子用了什么论证方法来论证他的观点的?

举例论证,举百姓的例子,更有说服力。

今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

研读文本

展、评:

3.从文中可以看出,孟子认为“不忍人之心”应包括哪四个方面?这四方面分别是儒家什么思想的开端?

恻隐之心,羞恶之心,辞让之心,是非之心,

分别是仁之端、义之端、礼之端、智之端,是仁义礼智的开端

人皆有不忍人之心

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

研读文本

展、评:

4.孟子如何论证这四端的重要性的?用了哪些论证方法?

①比喻论证,更加生动形象地指出四端的重要性、后天扩充发展的重要性。

“人之有是四端也,犹其有四体也”,“若火之始然,泉之始达”。

②对比论证,通过有无“四端”和是否“充之”的对比,突出不忍人之心的重要性。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

③假设论证,

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

研读文本

展、评:

5.孟子认为“人皆有不忍之心”,为何还要“扩而充之”?

孟子认为人皆有不忍之心,人性本善,但人也受后天影响,私欲膨胀,伤人害己,所以需要加强充实。

说明,从理论基础来说,孟子的确是主张从天赋性善论,但从实践来说,他还是重视后天努力的作用的。

在孟子看来,即使“人皆有不忍人之心”,然而在人们的社会活动中,仍存在私欲膨胀的问题,这会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“四端”

研读文本

展、评:

6.从文中你能看出孟子提出这一观点的目的吗?

孟子提出“人皆有不忍人之心”是为了推广仁政。

这个观点体现了孟子“性善论”

由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。

孟子是从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。

如何理解本段最后四句话的思想倾向?

孟子以人性为前提推导政治,就是由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心。从理论基础来说,孟子的确是主张从天赋性善论,但从实践来说,他还是重视后天努力的作用的。

研读文本

仁心

仁政

明确观点:“人皆有不忍人之心”

推出“先王有不忍人之心”

结合先王“仁政”,得出因“有不忍人之心”,所以有“不忍人之政”的结论

“以不忍人之心行不忍人之政”,就能轻松自如地治理好天下。

研读文本

展、评:

7.你觉得孟子的观点对不对?它对现代社会有什么积极意义?

孟子对人性充满了信心。他认为仁、义、礼、智的发源都在人的内心,人本然地拥有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,就像他本然地拥有不忍人之心一样,这是孟子“性善论”主张的体现,是主观唯心主义的。联系到孟子所处的战国时代社会状况来历史地看问题,主张人性本善,强调天赋道德,推行仁爱政治,这些都是具有积极意义的。

其实,到任何时代,这些比鼓吹人性本恶,放弃道德,施行暴政要好得多。善行天下,无论世界怎么变化,环境如何复杂,善良必然是社会的底色。性善论,对于精神文明建设有着重要的作用。

拓展延伸

孟子的思想在现实生活中的意义

1、孟子性善论、仁义论在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要的作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉地接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

拓展延伸

孟子的思想在现实生活中的意义

2.孟子他强调治国要爱民、与民同忧同乐,“民为贵,社稷次之,君为轻,深刻地阐述了人民在社会生活中的重要作用。在现代社会中,我们要借鉴历史上的经验教训,吸取孟子以民为本思想的精华,不断培养热爱人民的思想情感,相信人民,依靠人民。

写作思路

人皆有不忍人之心

四心

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

四端

行 仁 政

扩充“四端”

正:足以保四海

反:不足以事父母

人皆有不忍人之心 不忍人之政

写作思路

论证思路:

由开头至“治天下可运之掌上”。提出“人皆有不忍人之心”的见解,认为以“不忍人之心”而行“不忍人之政”,天下就会大治。

由“所以谓人皆有不认人之心者”至“非恶其声而然也”,举例证明中心论点。

从“由是观之”到文末。阐述“四端”,并将其与“仁、义、礼、智”相配论述,并指出扩充“四端”的重要性。

论证特点

(1)开门见山,直接摆出观点——人皆有不忍人之心,中心明确,言简意赅,并提纲挈领地引起下文的论证,下文以此为依据展开描写。

(2)思路清晰严谨,逻辑性强,很有说服力。

本文从“人皆有不忍人之心”出发,以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证了“不忍人之心”存在的合理性,并由此提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。全篇运用严密的逻辑推理,层层推进。

(3)文章综合运用了多种论证手法。

本文虽然篇幅较短,但是运用了比喻论证、举例论证等论证方法,强调了人性本善及施行仁政的重要性,形象生动,论证灵活。如文章列举的“孺子将入于井”的例子,以及文中由“犹”“若”引出的比喻论证,成功有力,使整篇文章逻辑严谨,一气呵成。

(4)语言节奏明快、气势磅礴、富有感染力。

全文鲜明地论说了人性与仁政之间的关系,语言简练,节奏明快,既有鲜明的观点,又进行了有力的论述,特别是排比句式的运用更加使得语言气势磅礴,加大了说理的力度。

主题归纳

本文从人性的前提推导政治,即由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。文章在强调后天教养的重要性时,也阐释了“不忍人之心”对个人和国家的重要作用。

失去同情和怜悯之心的人,永远都不会体会王道。正如孟子所说,性本善。你的生活深度取决于你对年幼者的呵护,对年长者的同情,对奋斗者的怜悯体恤,对弱者及强者的包容。孔子追求刚毅,曾子追求弘毅,孟子追求不屈,温良的基因已经早早存在于中国人的骨子里。

总结升华

孟子好辩

公都子曰:“外人皆称夫子好辩,敢问何也?”孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也。”

“尧舜既没,圣人之道衰,暴君代作。”

“圣王不作,诸侯放恣,处事横溢。杨朱、墨翟之言盈天下,天下之言不归杨,则归墨。”

——(《孟子 滕文公下》)

杨朱:战国时哲学家,主张“轻物重生”“为我”;

墨翟:战国初年的思想家,主张“兼爱”“非攻”“薄葬”。

论辩特色

①借题发挥,循循善诱。

②观点明确,立场坚定。

③注重推理, 逻辑性强。

④善于譬喻,生动形象。

孟子的论辩有何特色?

探讨研究

问题探究

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,但又要求“知皆扩而充之”,二者是否矛盾?

(1)不矛盾。

(2)在社会生活中,人们因私欲膨胀,导致善的本性逐渐泯灭。所以,必须在后天的教育中,指导人们自觉扩大充实自己的“四端”。

观点争鸣

孟子认为“人皆有不忍人之心”,这体现了他的“性善论”思想,即主张人性向善,重视道德修养的自觉性;而儒家的另外一位代表人物荀子,却提出了“性恶论”,即主张人性本恶,强调道德教育的必要性。你认为哪种说法更有利于道德的发展呢

观点一:孟子的“性善论”是从正面激励人奋发向上、自觉向善的,因而更有利于道德的发展。孟子把道德观念、道德理性看作人的本性,强调了人性本善;在主体的道德修养中,孟子又强调了“为仁由己”的主动性和积极性,鼓励个人扬善弃恶、积极向上,努力提高自己的道德修养。

观点争鸣

观点二:荀子的“性恶论”强调借助礼仪规范来加强人的道德修养,重视利用客观条件进行教育和学习,更具有可操作性,因而更有利于道德的发展。荀子认为,人的本性存在粗陋之处,所以要加强后天的学习和改造,从而造就完善的人格。

观点争鸣

观点三:二者各有长短,二者互补更利于道德的发展。清代学者钱大昕说:“孟言性善,欲人之尽性而乐于善;荀言性恶,欲人之化性而勉于善。立言虽殊,其教人以善则一也。”即两种理论的最终目的是一致的,都是去恶向善。其中,孟子提供了人性善的内在依据,认为人天生具有修己的可能性和主动性,却忽视了人道德修养的必要性和被动性;荀子强调道德修养的被动性,却忽视了主体向善的主动性和可能性。二者相互补充,既能鼓励人注重自我道德修养,又能加强对人外在的道德约束,只有这样,才能更好地建设社会道德。

观点争鸣

检:

1.给“怜悯心”下一个定义。

答案:怜悯心是在人类开始运用头脑思考以前就有的一种柔弱和最容易遭受苦难折磨的人最应该具备的、最普遍和最有用的、合乎自然的人心(秉性或美德)。

【解析】1.本题考查学生下定义的能力。

解答此题首先要熟知下定义的公式,即“种概念(被定义概念)=特征+属概念”。根据题干明确种概念为“怜悯心”,结合甲文第二段确定属概念和特征,题干要求“用判断句给‘怜悯心’下一个内涵和外延都具备的定义”,判断句的表达模式为“什么是什么”,其中“内涵”,指一个概念所反映的事物的本质属性的总和,也就是概念的内禀,具体指概念的特征;“外延”,逻辑学上指一个概念所确指的对象的范围,也就是“属概念”。

结合“我认为怜悯心是我们这样柔弱和最容易遭受苦难折磨的人最应具备的禀性,是最普遍的和最有用的美德;人类在开始运用头脑思考以前就有怜悯心了;它是那样地合乎自然”分析,可知“属概念”(外延)指人的“心”(秉性或美德),特征(内涵)为:“柔弱和最容易遭受苦难折磨的人最应具备的禀性”“最普遍的和最有用的美德”“人类在开始运用头脑思考以前就有”“合乎自然”。根据以上内容和下定义的公式(判断句)组织成句即可。

谢 谢 !

《人皆有不忍人之心》

——《孟子》

课堂导入

品读经典,点亮人生。前面我们领悟了《论语》的谆谆教诲,懂得了《大学之道》的三纲、八目 。 今天我们再来感受一下孟子的思想。齐读孟子语录, 这些耳熟能详的文字,字字珠玑,读来荡气回肠、振聋发聩,这就是——民贵君轻不愧圣,性善气正真完人。

这节课我们来学习他的《人皆有不忍人之心》。

【学习目标】

1.学生通过落实文言基础知识,疏通文意,把握文章内容。

2.学生通过理解“人皆有不忍之心”与“四端”、“治理天下”之间的关系,分析本文的论证思路。

3.学生通过具体情境迁移,能够品味并应用孟子散文词锋犀利、逻辑严密的高超的论辩技巧。

知人论世

孟子其人

孟子(前372年—前289年),名 ,字 ,邹国(今山东邹城东南)人。 时期哲学家、思想家、政治家、教育家。儒家学派的代表人物之一,与孔子并称“孔孟”。

孟子宣扬“仁政”,最早提出“ ”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,后人追封为“ ”。

孟子的著作收录于《 》一书。该书是记录孟子言行的著作,共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦 散文集。书中有《鱼我所欲也》、《得道多助,失道寡助》《寡人之于国也》《生于忧患,死于安乐》和《富贵不能淫》等篇编入中学语文教科书中。

战国

轲

子舆

民贵君轻

亚圣

孟子

语录体

孟子思想

民本思想:孟子根据战国时期的经验,总结各国治乱兴亡的规律,提出 “民为贵,社稷次之,君为轻”。孟子认为君主应以爱护人民为先,为政者要保障人民权利。

仁政学说:仁,据孟子解释,就是“人心”。

第一、亲民。孟子主张统治者要“与百姓同之”,“与民同乐”。

第二、用贤良。“为天下得人者谓之仁。” “尊贤使能,俊杰在位。” “贤者在位,能者在职;明其政刑。”

第三、尊人权。孟子公开宣扬“民为贵”、“君为轻”的口号,提倡在一定的范围调和统治者和劳动人民的关系。

第四、同情心。要求统治者拿“老吾老以及人之老,幼吾幼以

孟子思想

及人之幼”的推恩办法来治民。

第五、杀无道之者,也是仁,而且是最大的仁。孟子要求对一切残民以逞的暴君污吏进行严正的谴责,力图把现实的社会发展到“保民而王”的政治轨道上来。

性善论:“性善论”是孟子谈人生和谈政治的理论根据,在他的思想体系中是一个中心环节。他认为:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁、义、礼、智,非由外铄我也,我固有之也。”

孟子思想

哲学思想——性善论

孟子道性善,言必称尧舜。

政治思想——仁政论

保民而王;民贵君轻。

价值观——舍身取义。

"生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。"

时代背景

春秋战国时代,政治经济发生剧变,王权衰落,诸侯争霸,割据混战的局面对社会经济进一步发展造成严重阻碍。于是有思想的知识分子,面对现实的社会、人生等问题,提出了解决的办法和思想。

当是之时,秦用商鞅,楚魏用吴起,齐用孙子、田忌。天下方务于合纵连衡,以攻伐为贤。而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》、《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。

诸子百家

春秋战国时代,政治经济发生剧变,王权衰落,诸侯争霸,各国开放政权以延揽人才。又因为人口的增加,土地分配困难。社会发生剧变,民生苦痛日增。于是有思想的知识分子,面对现实的社会、人生等问题,提出了解决的办法和思想。

随着教育的推广、思想的自由出现了诸子争鸣,百家蜂起的局面。史上称这一时期为“诸子百家”时期。 此时期出现了中国思想史上的第一批思想家。其中包括儒家代表孔孟,道家创始人老庄、法家的韩非子等等,给中国文学史留下了宝贵的思想遗产。

孟子作为位非常有抱负的政治家、思想家,他意识到当时的时代特征和趋势,创建了自己的学说。与孔子一样,他力图将儒家的政治理论和治国理念转化为具体的国家治理主张,并推行于天下。而当时各个思想家为了实现自己的政治主张,纷纷游说各国诸侯。在这样的社会背景下,孟子开始周游列国,游说各国君主,推行他的政治主张。

预习检测

人皆有不忍人之心

1注音

孺子(rú) 怵惕(chù tì) 恻隐(cè)

内交(nà) 要誉(yāo) 羞恶(wù)

2.释义

不忍人之心: 怵惕: 恻隐:非所以内交于孺子之父母也:

非所以要誉于乡党朋友也: 若火之始然: 自贼者也:

无羞恶之心: 不足以事父母:

非所以内交于孺子之父母也

辞让之心,礼之端也

谓其君不能者,贼其君者也

重点知识点总结:

斯:逝者如斯夫,斯须而逝,斯吾斯荆斩棘也!斯乡百里,与母而斯,孜孜斯学,虽斯,斯首不悔!

①这②斯须:一会儿③那么,就④析、劈⑤离开,距离⑥分开⑦地、的⑧通“厮”,卑微,低下⑨白

要:昔者虞姬细要,要者众,项羽要其论剑,要于庭中,沛公要其于途。项羽曰:“虞姬父,朝廷要人,被劫乃要事,吾要击沛公于要地!然要胜,必智取。”遂要沛公父,要险陈兵,且书要语告沛公。沛公要书,属实,知要要父,则放虞姬,遂与项羽要为兄弟。

①“腰”②求取,追求③“邀”,邀请④迎候⑤“邀”,拦截⑥地位显要⑦重要⑧想要⑨险要⑩将要(11)险要(12)想要(13)约,胁迫(14)扼守(15)简要(16)检查,审查(17)如果(18)讨要(19)约,约誓

人皆有不忍人之心

3.总体感知:

全文可分为四个部分

第一部分(人皆有不忍人之心):提出中心论点--“人皆有不忍人之心”。

第二部分(先王有不忍……非恶其声而然也):举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

第三部分(由是观之……智之端也):提出“四端”。

第四部分(人之有是四端也……不足以事父母):点明“四端”的意义。

文本分析

研读文本

思、议:

1.孟子提出什么论点?你认为孟子论点的提出有什么特点?

2.孟子用了什么论证方法来论证他的观点的?

3.从文中可以看出,孟子认为“不忍人之心”应包括哪四个方面?这四方面分别是儒家什么思想的开端?

4.孟子如何论证这四端的重要性的?用了哪些论证方法?

5.孟子认为“人皆有不忍之心”,为何还要“扩而充之”?

6.从文中你能看出孟子提出这一观点的目的吗?

7.你觉得孟子的观点对不对?它对现代社会有什么积极意义?

研读文本

展、评:

1.孟子提出什么论点?你认为孟子论点的提出有什么特点?

明确提出观点:“人皆有不忍人之心”。

开门见山,直接摆出观点,中心明确,言简意赅,并提纲挈领地引起下文的论证,下文以此为依据展开论证。

研读文本

展、评:

2.孟子用了什么论证方法来论证他的观点的?

举例论证,举百姓的例子,更有说服力。

今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

研读文本

展、评:

3.从文中可以看出,孟子认为“不忍人之心”应包括哪四个方面?这四方面分别是儒家什么思想的开端?

恻隐之心,羞恶之心,辞让之心,是非之心,

分别是仁之端、义之端、礼之端、智之端,是仁义礼智的开端

人皆有不忍人之心

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

研读文本

展、评:

4.孟子如何论证这四端的重要性的?用了哪些论证方法?

①比喻论证,更加生动形象地指出四端的重要性、后天扩充发展的重要性。

“人之有是四端也,犹其有四体也”,“若火之始然,泉之始达”。

②对比论证,通过有无“四端”和是否“充之”的对比,突出不忍人之心的重要性。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

③假设论证,

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

研读文本

展、评:

5.孟子认为“人皆有不忍之心”,为何还要“扩而充之”?

孟子认为人皆有不忍之心,人性本善,但人也受后天影响,私欲膨胀,伤人害己,所以需要加强充实。

说明,从理论基础来说,孟子的确是主张从天赋性善论,但从实践来说,他还是重视后天努力的作用的。

在孟子看来,即使“人皆有不忍人之心”,然而在人们的社会活动中,仍存在私欲膨胀的问题,这会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“四端”

研读文本

展、评:

6.从文中你能看出孟子提出这一观点的目的吗?

孟子提出“人皆有不忍人之心”是为了推广仁政。

这个观点体现了孟子“性善论”

由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。

孟子是从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。

如何理解本段最后四句话的思想倾向?

孟子以人性为前提推导政治,就是由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心。从理论基础来说,孟子的确是主张从天赋性善论,但从实践来说,他还是重视后天努力的作用的。

研读文本

仁心

仁政

明确观点:“人皆有不忍人之心”

推出“先王有不忍人之心”

结合先王“仁政”,得出因“有不忍人之心”,所以有“不忍人之政”的结论

“以不忍人之心行不忍人之政”,就能轻松自如地治理好天下。

研读文本

展、评:

7.你觉得孟子的观点对不对?它对现代社会有什么积极意义?

孟子对人性充满了信心。他认为仁、义、礼、智的发源都在人的内心,人本然地拥有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,就像他本然地拥有不忍人之心一样,这是孟子“性善论”主张的体现,是主观唯心主义的。联系到孟子所处的战国时代社会状况来历史地看问题,主张人性本善,强调天赋道德,推行仁爱政治,这些都是具有积极意义的。

其实,到任何时代,这些比鼓吹人性本恶,放弃道德,施行暴政要好得多。善行天下,无论世界怎么变化,环境如何复杂,善良必然是社会的底色。性善论,对于精神文明建设有着重要的作用。

拓展延伸

孟子的思想在现实生活中的意义

1、孟子性善论、仁义论在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要的作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉地接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

拓展延伸

孟子的思想在现实生活中的意义

2.孟子他强调治国要爱民、与民同忧同乐,“民为贵,社稷次之,君为轻,深刻地阐述了人民在社会生活中的重要作用。在现代社会中,我们要借鉴历史上的经验教训,吸取孟子以民为本思想的精华,不断培养热爱人民的思想情感,相信人民,依靠人民。

写作思路

人皆有不忍人之心

四心

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

四端

行 仁 政

扩充“四端”

正:足以保四海

反:不足以事父母

人皆有不忍人之心 不忍人之政

写作思路

论证思路:

由开头至“治天下可运之掌上”。提出“人皆有不忍人之心”的见解,认为以“不忍人之心”而行“不忍人之政”,天下就会大治。

由“所以谓人皆有不认人之心者”至“非恶其声而然也”,举例证明中心论点。

从“由是观之”到文末。阐述“四端”,并将其与“仁、义、礼、智”相配论述,并指出扩充“四端”的重要性。

论证特点

(1)开门见山,直接摆出观点——人皆有不忍人之心,中心明确,言简意赅,并提纲挈领地引起下文的论证,下文以此为依据展开描写。

(2)思路清晰严谨,逻辑性强,很有说服力。

本文从“人皆有不忍人之心”出发,以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证了“不忍人之心”存在的合理性,并由此提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。全篇运用严密的逻辑推理,层层推进。

(3)文章综合运用了多种论证手法。

本文虽然篇幅较短,但是运用了比喻论证、举例论证等论证方法,强调了人性本善及施行仁政的重要性,形象生动,论证灵活。如文章列举的“孺子将入于井”的例子,以及文中由“犹”“若”引出的比喻论证,成功有力,使整篇文章逻辑严谨,一气呵成。

(4)语言节奏明快、气势磅礴、富有感染力。

全文鲜明地论说了人性与仁政之间的关系,语言简练,节奏明快,既有鲜明的观点,又进行了有力的论述,特别是排比句式的运用更加使得语言气势磅礴,加大了说理的力度。

主题归纳

本文从人性的前提推导政治,即由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。文章在强调后天教养的重要性时,也阐释了“不忍人之心”对个人和国家的重要作用。

失去同情和怜悯之心的人,永远都不会体会王道。正如孟子所说,性本善。你的生活深度取决于你对年幼者的呵护,对年长者的同情,对奋斗者的怜悯体恤,对弱者及强者的包容。孔子追求刚毅,曾子追求弘毅,孟子追求不屈,温良的基因已经早早存在于中国人的骨子里。

总结升华

孟子好辩

公都子曰:“外人皆称夫子好辩,敢问何也?”孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也。”

“尧舜既没,圣人之道衰,暴君代作。”

“圣王不作,诸侯放恣,处事横溢。杨朱、墨翟之言盈天下,天下之言不归杨,则归墨。”

——(《孟子 滕文公下》)

杨朱:战国时哲学家,主张“轻物重生”“为我”;

墨翟:战国初年的思想家,主张“兼爱”“非攻”“薄葬”。

论辩特色

①借题发挥,循循善诱。

②观点明确,立场坚定。

③注重推理, 逻辑性强。

④善于譬喻,生动形象。

孟子的论辩有何特色?

探讨研究

问题探究

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,但又要求“知皆扩而充之”,二者是否矛盾?

(1)不矛盾。

(2)在社会生活中,人们因私欲膨胀,导致善的本性逐渐泯灭。所以,必须在后天的教育中,指导人们自觉扩大充实自己的“四端”。

观点争鸣

孟子认为“人皆有不忍人之心”,这体现了他的“性善论”思想,即主张人性向善,重视道德修养的自觉性;而儒家的另外一位代表人物荀子,却提出了“性恶论”,即主张人性本恶,强调道德教育的必要性。你认为哪种说法更有利于道德的发展呢

观点一:孟子的“性善论”是从正面激励人奋发向上、自觉向善的,因而更有利于道德的发展。孟子把道德观念、道德理性看作人的本性,强调了人性本善;在主体的道德修养中,孟子又强调了“为仁由己”的主动性和积极性,鼓励个人扬善弃恶、积极向上,努力提高自己的道德修养。

观点争鸣

观点二:荀子的“性恶论”强调借助礼仪规范来加强人的道德修养,重视利用客观条件进行教育和学习,更具有可操作性,因而更有利于道德的发展。荀子认为,人的本性存在粗陋之处,所以要加强后天的学习和改造,从而造就完善的人格。

观点争鸣

观点三:二者各有长短,二者互补更利于道德的发展。清代学者钱大昕说:“孟言性善,欲人之尽性而乐于善;荀言性恶,欲人之化性而勉于善。立言虽殊,其教人以善则一也。”即两种理论的最终目的是一致的,都是去恶向善。其中,孟子提供了人性善的内在依据,认为人天生具有修己的可能性和主动性,却忽视了人道德修养的必要性和被动性;荀子强调道德修养的被动性,却忽视了主体向善的主动性和可能性。二者相互补充,既能鼓励人注重自我道德修养,又能加强对人外在的道德约束,只有这样,才能更好地建设社会道德。

观点争鸣

检:

1.给“怜悯心”下一个定义。

答案:怜悯心是在人类开始运用头脑思考以前就有的一种柔弱和最容易遭受苦难折磨的人最应该具备的、最普遍和最有用的、合乎自然的人心(秉性或美德)。

【解析】1.本题考查学生下定义的能力。

解答此题首先要熟知下定义的公式,即“种概念(被定义概念)=特征+属概念”。根据题干明确种概念为“怜悯心”,结合甲文第二段确定属概念和特征,题干要求“用判断句给‘怜悯心’下一个内涵和外延都具备的定义”,判断句的表达模式为“什么是什么”,其中“内涵”,指一个概念所反映的事物的本质属性的总和,也就是概念的内禀,具体指概念的特征;“外延”,逻辑学上指一个概念所确指的对象的范围,也就是“属概念”。

结合“我认为怜悯心是我们这样柔弱和最容易遭受苦难折磨的人最应具备的禀性,是最普遍的和最有用的美德;人类在开始运用头脑思考以前就有怜悯心了;它是那样地合乎自然”分析,可知“属概念”(外延)指人的“心”(秉性或美德),特征(内涵)为:“柔弱和最容易遭受苦难折磨的人最应具备的禀性”“最普遍的和最有用的美德”“人类在开始运用头脑思考以前就有”“合乎自然”。根据以上内容和下定义的公式(判断句)组织成句即可。

谢 谢 !