2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册古诗词诵读《江城子》课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册古诗词诵读《江城子》课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-09 12:41:51 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

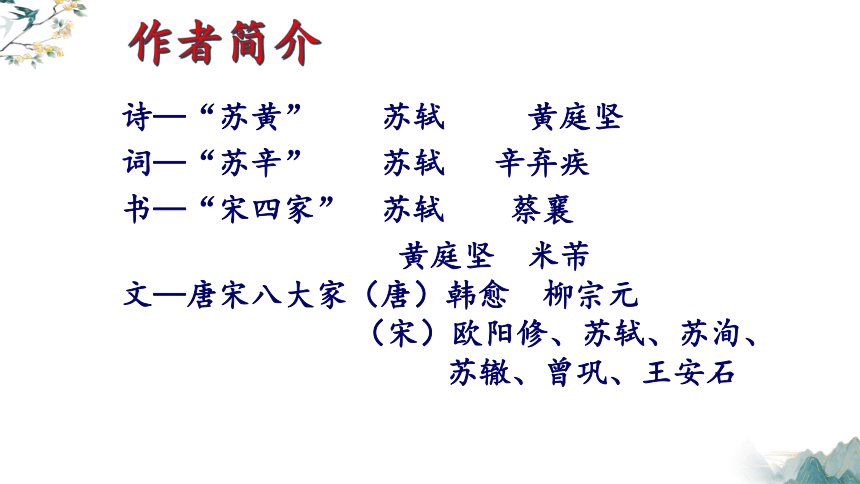

诗—“苏黄” 苏轼 黄庭坚

词—“苏辛” 苏轼 辛弃疾

书—“宋四家” 苏轼 蔡襄

黄庭坚 米芾

文—唐宋八大家(唐)韩愈 柳宗元

(宋)欧阳修、苏轼、苏洵、

苏辙、曾巩、王安石

作者简介

世界上最遥远的距离 --------

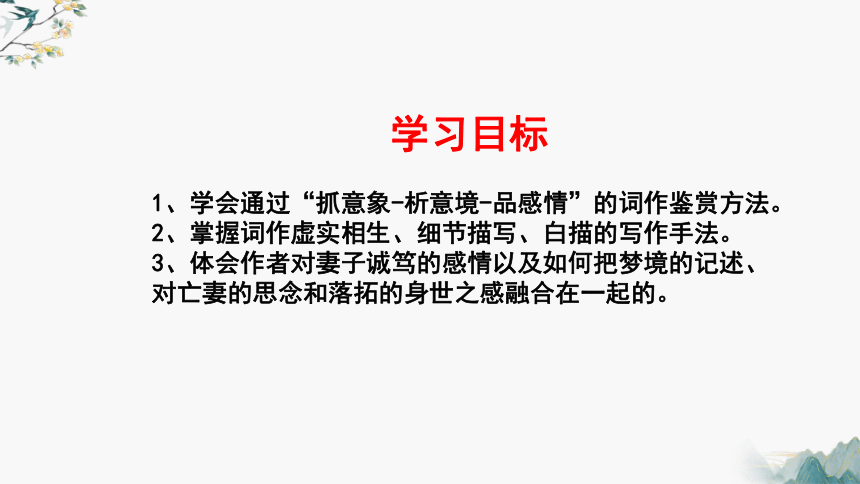

学习目标

1、学会通过“抓意象-析意境-品感情”的词作鉴赏方法。

2、掌握词作虚实相生、细节描写、白描的写作手法。

3、体会作者对妻子诚笃的感情以及如何把梦境的记述、对亡妻的思念和落拓的身世之感融合在一起的。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

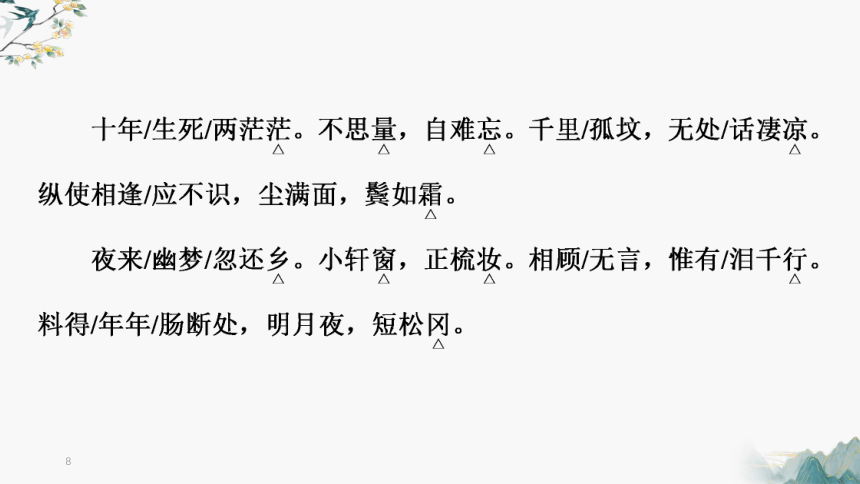

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

初读诗歌,读准字音

朗读诗歌

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

新知讲解

你听出了词人何种感情?

伤心欲绝 痛彻心扉

公元1055年,一对新人结婚了。新郎是19岁的四川才子苏东坡,新娘是16岁的王弗。新郎羽扇纶巾,雄姿英发,新娘也是年轻美貌,天资聪颖,一对新人可谓才子佳人,琴瑟和谐。王弗贤淑端庄,曾对苏轼的事业、为人处事进行过多次有识见的告诫、嘱咐。可见王弗生前,不但是苏轼生活上的伴侣,而且是文学上的知音,事业上的贤内助。可惜天妒良缘,红颜薄命,王弗二十六岁时就谢世了。这对诗人无疑是一个沉重的打击。

公元1075年,东坡来到密州(今山东诸城县),这一年正月二十日夜,他梦见爱妻王氏,便写下了《江城子.乙卯正月二十日夜记梦》的悼亡词(以词悼亡是作者首创)。此时诗人四十岁,其妻王弗去世整十年。题目上“乙卯”,指的就是这一年。

故事背景

江城子 乙卯正月二十日夜记梦

新知讲解

梦前:十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

梦中:夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

梦后:料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

梦 前

梦 后

月圆人亡

相顾无言

十年生死

梦 中

虚 实 结 合

实

虚

虚

虚实相生

好处:以虚映实,虚中见实,是这首词在艺术表现上的显著特色。

梦是虚幻的、缥缈的,然而梦中人的感情却显得那么真挚、深沉,实实在在。正是因为借助于梦境的虚幻与缥缈,才格外地显得情真意切。

新知讲解

梦前:十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

梦中:夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

梦后:料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

词中最触动你的地方是……

词作中出现了哪些意象?这些意象构成了怎样的意境?从词中你读出了词人何种感情?

(千里) 孤坟

(明) 月

(短) 松冈

情感:真挚思念 孤寂哀伤

意境:凄楚、悲凉

白描与细节描写

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

白描是诗歌的表现手法之一,即用最朴素最简练的文字描摹形象,不事辞藻雕饰,不加渲染烘托,它要求抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事物与景物的情态面貌。

“十 年”

新知讲解

十年生死两茫茫

长久郁结于心的深长的悲叹,在首句即从心底迸发而出,为全词定下了主调,凄哀至极。

岁月的流逝,生活的变迁,都没有冲淡诗人对亡妻的一片深情,他不仅无时无刻不在思念着她,而且思念之情,历时愈久而愈深、愈浓。传达出一种莫可名状的孤寂凄清之感。

“两茫茫”

新知讲解

十年生死两茫茫

“茫茫”二字传达出了一种莫可名状的空寂凄清之感。“两茫茫”,就不只是讲词人这一面的心情和感受,也同时包含了九泉之下的妻子在内。生者和死者,一样的情思,一样的哀绪。生死相隔,死者对人世是茫然无知了,而活着的人对逝者,也是同样的。恩爱夫妻,撒手永诀,时间倏忽,转瞬十年。

这里将无知作有知写,虽系虚空悬想,却更见得夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。“两茫茫”所表现出的感情,凄婉、沉痛,直笼罩全篇。

新知讲解

不思量,自难忘。

“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。“不”初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。说不思量,却是无时无刻不在思量。

因为这种思念,既是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,可谓“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”(李清照《一剪梅》)所以是“不思量,自难忘”。

作者用最平常的语言,作了最真实动人的描绘。

新知讲解

千里孤坟、无处话凄凉。

亡妻之坟在眉州,与诗人所在的密州遥隔千里。千里之外,没有自己相伴身边,可以想见她一人独卧泉下,该是何等的孤寂凄清。

“无处话凄凉”一句,也可说是诗人自己因仕途坎坷、潦倒失意,因而产生的满怀悲情愁绪,无法向千里之外长眠地下的爱妻诉说,亦包括亡妻亦无法向千里之外的诗人诉说凄凉在内。

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。苏轼被卷进了这场漩涡之中,身不由己,宦海沉浮,不断地放外任,左迁,流徙,历尽苍桑,备尝艰辛,已是“尘满面,鬓如霜”了。

词人说“纵使相逢”,明明妻子辞别人世已经十年,这是一种绝望的、不可能的假设,体现的感情是深沉、悲痛,而又无奈的,表现了作者对爱侣的深切怀念,也把个人的变化做了形象的描绘,使这首词的意义更加深了一层。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

新知讲解

夜来幽梦忽还乡。

“梦”是“幽梦”,一“幽”字写出了梦境之缥缈朦胧。

“忽”字写出了千里归乡之快速,亦写出了与亡妻相见之容易。平时多少个日日夜夜的盼望不可得,现在倏忽之间就变成了事实,太快,便依稀透露出不过是一种虚幻不实的梦境。入梦是轻快的,所表现的感情却极为沉重。

新知讲解

小轩窗,正梳妆。

看似梦境记实,实际是恩爱夫妻平居生活的生动写照。

写出了一对年轻夫妻相亲相爱的和美关系和幸福生活的情景。

夫妻相见,自有万端感慨;万语千言,从何说起呢?语言变得那么的笨拙和苍白。“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”

感情的浓烈已不需语言来表示。将思念与感慨以“泪千行”来互诉衷肠。

执手相看泪眼,竟无语凝咽。

相顾无言,惟有泪千行

新知讲解

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

远隔千里,松冈之下,亡人长眠地底,冷月清光洒满大地,身处此情此景之中的亡妻自然是悲痛难言,而念及此情此景的诗人亦不免肝肠寸断。

“肠断处”是指亡妻的孤坟,“断肠人”则是概指生者与死者。遥承开头“十年生死两茫茫”之意,首尾相接,全诗浑然融为一体,使感情得到充分的发展。

经典悼亡词

鹧鸪天

贺铸

重过阊门万事非,

同来何事不同归?

梧桐半死清霜后,

头白鸳鸯失伴飞。

原上草,露初晞。

旧栖新垅两依依。

空床卧听南窗雨,

谁复挑灯夜补衣!

再次来到苏州,只觉得物是人非。曾与我同来的妻子为什么不能与我同归呢?自己如同霜打的梧桐半死半生,又像失伴的鸳鸯,孤独倦飞。

原野里绿草嫩叶上的露珠刚刚被晒干。我流连于旧日同住的居室,又徘徊于垄上的新坟。躺在空荡荡的床上,听着窗外的凄风苦雨,今后还有谁再为我深夜挑灯缝补衣衫?

(1)以虚映实,虚中见实。

(2)情感真挚,以情动人。

(3)语言爽快,纯系白描。

本词艺术特色

全词情意缠绵,字字血泪,表现了绵绵不尽的哀伤和思念。这首词以“梦前——梦中——梦后”为时间线索,将“现实——梦境——现实”交织起来。题虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。

妻已逝, 夫独留,万般凄情蚀九肠。

人归去, 情依旧,千载缘分绵且稠。

合作探究

词 作 小 结

1. 苏轼在《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中 ,词人想到爱妻华年早逝,感慨万千,远隔千里,无处可以话凄凉,话说得极为沉痛。其实即便坟墓近在身边,隔着生死,也是不能话凄凉的的句子是:“__________,__________”。

情境默写

千里孤坟,无处话凄凉。

2. 苏轼在《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中 ,“__________,__________,__________”三个长短句,又把现实与梦幻混同了起来,把死别后的个人种种忧愤,包括在容颜的苍老,形体的衰败之中。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

3.“__________ ”,是记叙,写自己在梦中忽然回到了时在念中的故乡,在那个两人曾共度甜蜜岁月的地方相聚、重逢。“__________,__________。”那小室,亲切而又熟悉,她情态容貌,依稀当年,正在梳妆打扮。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

4. 苏轼在《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中 ,夫妻相见,没有出现久别重逢、卿卿我我的亲昵,而是“__________,__________!”这正是东坡笔力奇崛之处,妙绝千古。正唯“无言”,方显沉痛;正唯“无言”,才胜过了万语千言。

相顾无言,惟有泪千行。

5. 苏轼在《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中写到:“__________;__________,__________。”料想长眠地下的爱侣,在年年伤逝的这个日子,为了眷恋人世、难舍亲人,而柔肠寸断。推己至人,作者设想此时亡妻一个人在凄冷幽独的“明月”之夜的心境,可谓用心良苦。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

亡妻王氏墓志铭

君之未嫁,事父母;既嫁,事吾先君先夫人,皆以谨肃(谨慎恭敬)闻。其始,未尝自言其知书也。见轼读书,则终日不去,亦不知其能通(懂得)也。其后,轼有所忘,君辄能记之。问其他书,则皆略知之,由是始知其敏而静也。

从轼官(做官)于凤翔。轼有所为于外,君未尝不问知其详。曰:“子去亲远,不可以不慎。”日以先君之所以戒轼者相语也。轼与客言于外,君立屏间听之,退必反覆其言,曰:“某人也,言辄持两端,惟子意之所向,子何用与是人言。”有来求与轼亲厚甚者,君曰:“恐不能久,其与人锐(迫切,急切),其去人必速。”已而果然。

呜呼哀哉!余永无所依怙(依靠)。

》

谢谢大家

诗—“苏黄” 苏轼 黄庭坚

词—“苏辛” 苏轼 辛弃疾

书—“宋四家” 苏轼 蔡襄

黄庭坚 米芾

文—唐宋八大家(唐)韩愈 柳宗元

(宋)欧阳修、苏轼、苏洵、

苏辙、曾巩、王安石

作者简介

世界上最遥远的距离 --------

学习目标

1、学会通过“抓意象-析意境-品感情”的词作鉴赏方法。

2、掌握词作虚实相生、细节描写、白描的写作手法。

3、体会作者对妻子诚笃的感情以及如何把梦境的记述、对亡妻的思念和落拓的身世之感融合在一起的。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

初读诗歌,读准字音

朗读诗歌

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

新知讲解

你听出了词人何种感情?

伤心欲绝 痛彻心扉

公元1055年,一对新人结婚了。新郎是19岁的四川才子苏东坡,新娘是16岁的王弗。新郎羽扇纶巾,雄姿英发,新娘也是年轻美貌,天资聪颖,一对新人可谓才子佳人,琴瑟和谐。王弗贤淑端庄,曾对苏轼的事业、为人处事进行过多次有识见的告诫、嘱咐。可见王弗生前,不但是苏轼生活上的伴侣,而且是文学上的知音,事业上的贤内助。可惜天妒良缘,红颜薄命,王弗二十六岁时就谢世了。这对诗人无疑是一个沉重的打击。

公元1075年,东坡来到密州(今山东诸城县),这一年正月二十日夜,他梦见爱妻王氏,便写下了《江城子.乙卯正月二十日夜记梦》的悼亡词(以词悼亡是作者首创)。此时诗人四十岁,其妻王弗去世整十年。题目上“乙卯”,指的就是这一年。

故事背景

江城子 乙卯正月二十日夜记梦

新知讲解

梦前:十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

梦中:夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

梦后:料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

梦 前

梦 后

月圆人亡

相顾无言

十年生死

梦 中

虚 实 结 合

实

虚

虚

虚实相生

好处:以虚映实,虚中见实,是这首词在艺术表现上的显著特色。

梦是虚幻的、缥缈的,然而梦中人的感情却显得那么真挚、深沉,实实在在。正是因为借助于梦境的虚幻与缥缈,才格外地显得情真意切。

新知讲解

梦前:十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

梦中:夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

梦后:料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

词中最触动你的地方是……

词作中出现了哪些意象?这些意象构成了怎样的意境?从词中你读出了词人何种感情?

(千里) 孤坟

(明) 月

(短) 松冈

情感:真挚思念 孤寂哀伤

意境:凄楚、悲凉

白描与细节描写

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

白描是诗歌的表现手法之一,即用最朴素最简练的文字描摹形象,不事辞藻雕饰,不加渲染烘托,它要求抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事物与景物的情态面貌。

“十 年”

新知讲解

十年生死两茫茫

长久郁结于心的深长的悲叹,在首句即从心底迸发而出,为全词定下了主调,凄哀至极。

岁月的流逝,生活的变迁,都没有冲淡诗人对亡妻的一片深情,他不仅无时无刻不在思念着她,而且思念之情,历时愈久而愈深、愈浓。传达出一种莫可名状的孤寂凄清之感。

“两茫茫”

新知讲解

十年生死两茫茫

“茫茫”二字传达出了一种莫可名状的空寂凄清之感。“两茫茫”,就不只是讲词人这一面的心情和感受,也同时包含了九泉之下的妻子在内。生者和死者,一样的情思,一样的哀绪。生死相隔,死者对人世是茫然无知了,而活着的人对逝者,也是同样的。恩爱夫妻,撒手永诀,时间倏忽,转瞬十年。

这里将无知作有知写,虽系虚空悬想,却更见得夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。“两茫茫”所表现出的感情,凄婉、沉痛,直笼罩全篇。

新知讲解

不思量,自难忘。

“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。“不”初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。说不思量,却是无时无刻不在思量。

因为这种思念,既是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,可谓“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”(李清照《一剪梅》)所以是“不思量,自难忘”。

作者用最平常的语言,作了最真实动人的描绘。

新知讲解

千里孤坟、无处话凄凉。

亡妻之坟在眉州,与诗人所在的密州遥隔千里。千里之外,没有自己相伴身边,可以想见她一人独卧泉下,该是何等的孤寂凄清。

“无处话凄凉”一句,也可说是诗人自己因仕途坎坷、潦倒失意,因而产生的满怀悲情愁绪,无法向千里之外长眠地下的爱妻诉说,亦包括亡妻亦无法向千里之外的诗人诉说凄凉在内。

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。苏轼被卷进了这场漩涡之中,身不由己,宦海沉浮,不断地放外任,左迁,流徙,历尽苍桑,备尝艰辛,已是“尘满面,鬓如霜”了。

词人说“纵使相逢”,明明妻子辞别人世已经十年,这是一种绝望的、不可能的假设,体现的感情是深沉、悲痛,而又无奈的,表现了作者对爱侣的深切怀念,也把个人的变化做了形象的描绘,使这首词的意义更加深了一层。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

新知讲解

夜来幽梦忽还乡。

“梦”是“幽梦”,一“幽”字写出了梦境之缥缈朦胧。

“忽”字写出了千里归乡之快速,亦写出了与亡妻相见之容易。平时多少个日日夜夜的盼望不可得,现在倏忽之间就变成了事实,太快,便依稀透露出不过是一种虚幻不实的梦境。入梦是轻快的,所表现的感情却极为沉重。

新知讲解

小轩窗,正梳妆。

看似梦境记实,实际是恩爱夫妻平居生活的生动写照。

写出了一对年轻夫妻相亲相爱的和美关系和幸福生活的情景。

夫妻相见,自有万端感慨;万语千言,从何说起呢?语言变得那么的笨拙和苍白。“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”

感情的浓烈已不需语言来表示。将思念与感慨以“泪千行”来互诉衷肠。

执手相看泪眼,竟无语凝咽。

相顾无言,惟有泪千行

新知讲解

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

远隔千里,松冈之下,亡人长眠地底,冷月清光洒满大地,身处此情此景之中的亡妻自然是悲痛难言,而念及此情此景的诗人亦不免肝肠寸断。

“肠断处”是指亡妻的孤坟,“断肠人”则是概指生者与死者。遥承开头“十年生死两茫茫”之意,首尾相接,全诗浑然融为一体,使感情得到充分的发展。

经典悼亡词

鹧鸪天

贺铸

重过阊门万事非,

同来何事不同归?

梧桐半死清霜后,

头白鸳鸯失伴飞。

原上草,露初晞。

旧栖新垅两依依。

空床卧听南窗雨,

谁复挑灯夜补衣!

再次来到苏州,只觉得物是人非。曾与我同来的妻子为什么不能与我同归呢?自己如同霜打的梧桐半死半生,又像失伴的鸳鸯,孤独倦飞。

原野里绿草嫩叶上的露珠刚刚被晒干。我流连于旧日同住的居室,又徘徊于垄上的新坟。躺在空荡荡的床上,听着窗外的凄风苦雨,今后还有谁再为我深夜挑灯缝补衣衫?

(1)以虚映实,虚中见实。

(2)情感真挚,以情动人。

(3)语言爽快,纯系白描。

本词艺术特色

全词情意缠绵,字字血泪,表现了绵绵不尽的哀伤和思念。这首词以“梦前——梦中——梦后”为时间线索,将“现实——梦境——现实”交织起来。题虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。

妻已逝, 夫独留,万般凄情蚀九肠。

人归去, 情依旧,千载缘分绵且稠。

合作探究

词 作 小 结

1. 苏轼在《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中 ,词人想到爱妻华年早逝,感慨万千,远隔千里,无处可以话凄凉,话说得极为沉痛。其实即便坟墓近在身边,隔着生死,也是不能话凄凉的的句子是:“__________,__________”。

情境默写

千里孤坟,无处话凄凉。

2. 苏轼在《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中 ,“__________,__________,__________”三个长短句,又把现实与梦幻混同了起来,把死别后的个人种种忧愤,包括在容颜的苍老,形体的衰败之中。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

3.“__________ ”,是记叙,写自己在梦中忽然回到了时在念中的故乡,在那个两人曾共度甜蜜岁月的地方相聚、重逢。“__________,__________。”那小室,亲切而又熟悉,她情态容貌,依稀当年,正在梳妆打扮。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

4. 苏轼在《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中 ,夫妻相见,没有出现久别重逢、卿卿我我的亲昵,而是“__________,__________!”这正是东坡笔力奇崛之处,妙绝千古。正唯“无言”,方显沉痛;正唯“无言”,才胜过了万语千言。

相顾无言,惟有泪千行。

5. 苏轼在《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中写到:“__________;__________,__________。”料想长眠地下的爱侣,在年年伤逝的这个日子,为了眷恋人世、难舍亲人,而柔肠寸断。推己至人,作者设想此时亡妻一个人在凄冷幽独的“明月”之夜的心境,可谓用心良苦。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

亡妻王氏墓志铭

君之未嫁,事父母;既嫁,事吾先君先夫人,皆以谨肃(谨慎恭敬)闻。其始,未尝自言其知书也。见轼读书,则终日不去,亦不知其能通(懂得)也。其后,轼有所忘,君辄能记之。问其他书,则皆略知之,由是始知其敏而静也。

从轼官(做官)于凤翔。轼有所为于外,君未尝不问知其详。曰:“子去亲远,不可以不慎。”日以先君之所以戒轼者相语也。轼与客言于外,君立屏间听之,退必反覆其言,曰:“某人也,言辄持两端,惟子意之所向,子何用与是人言。”有来求与轼亲厚甚者,君曰:“恐不能久,其与人锐(迫切,急切),其去人必速。”已而果然。

呜呼哀哉!余永无所依怙(依靠)。

》

谢谢大家