第9课 两宋的政治和军事 课件(28张)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第9课 两宋的政治和军事 课件(28张)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 33.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-09 21:39:54 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

河北正定中学2021级历史

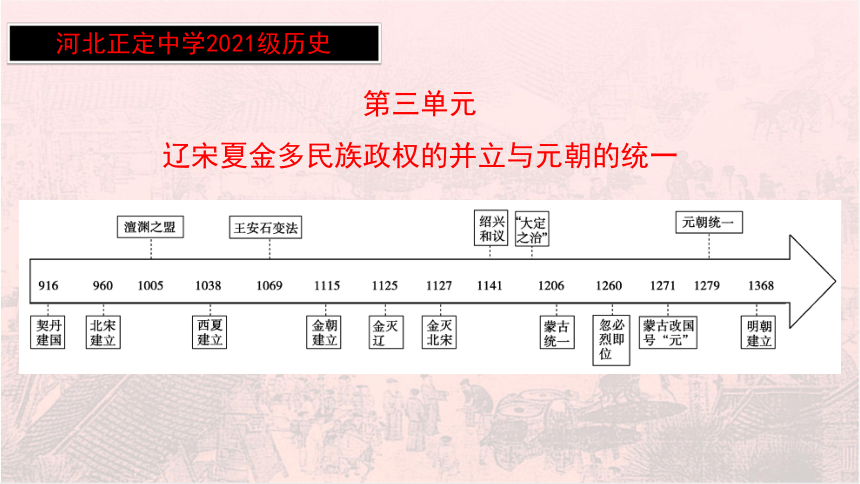

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

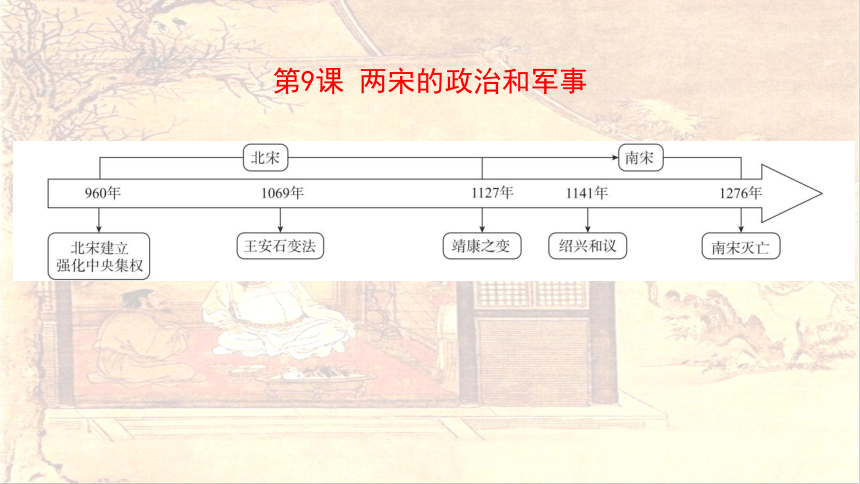

第9课 两宋的政治和军事

第10课 辽夏金元的统治

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

第12课 辽宋夏金元的文化

河北正定中学2021级历史

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

河北正定中学2021级历史

第9课 两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

边防压力与财政危机

王安石变法

南宋的偏安

第9课 两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

学习聚焦

宋初统治者大力加强中央集权,成功地维护了政权的稳定。

学习目标

从唯物史观的角度,联系唐朝后期和五代十国时期的社会动荡,理解北宋加强专制主义中央集权的措施及其产生的影响。

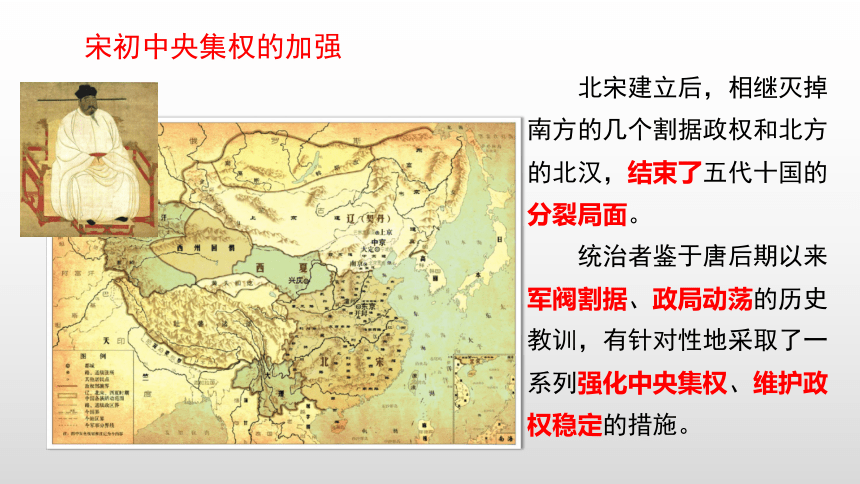

北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对性地采取了一系列强化中央集权、维护政权稳定的措施。

宋初中央集权的加强

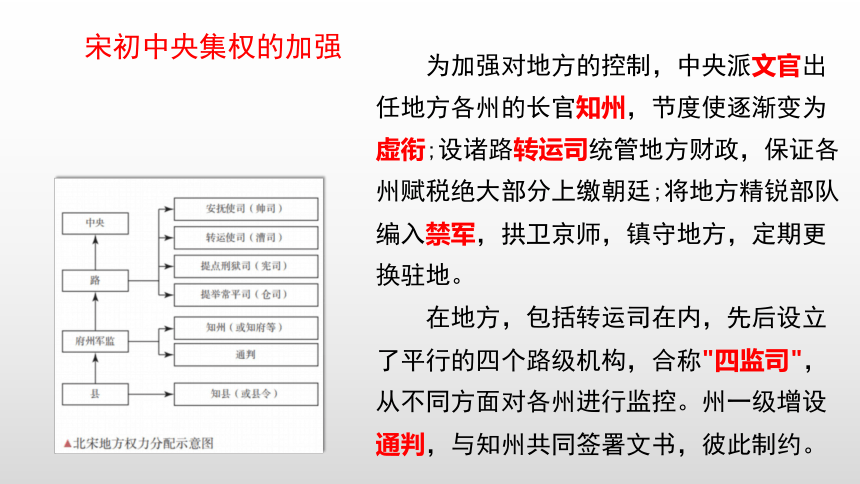

为加强对地方的控制,中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔;设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷;将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

在地方,包括转运司在内,先后设立了平行的四个路级机构,合称"四监司",从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。

宋初中央集权的加强

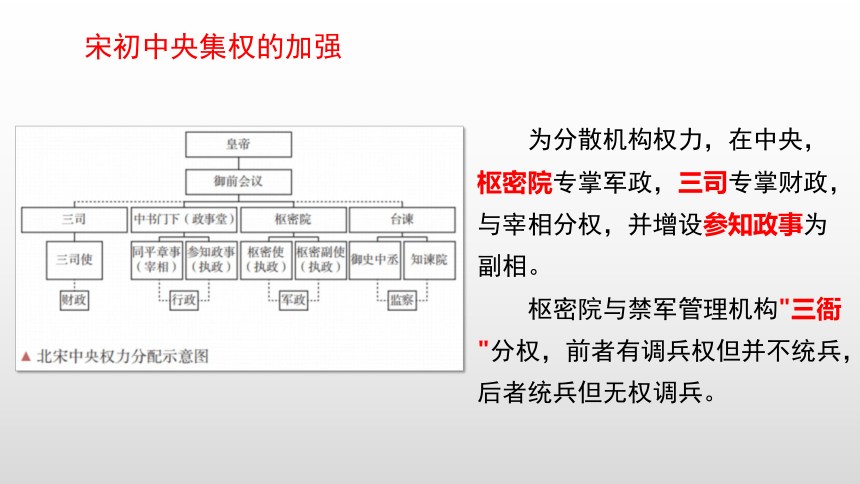

为分散机构权力,在中央,枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。

枢密院与禁军管理机构"三衙"分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。

宋初中央集权的加强

为抑制武将势力膨胀,北宋实行崇文抑武的方针,罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官;大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

宋初中央集权的加强

这些措施有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权。但"事为之防,曲为之制",制度过于僵化,权力分割过细,也影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气。

宋初中央集权的加强

宋初措施在防范内部动乱、维护统治稳定方面效果显著。时人描述:

吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

—-苏洵《嘉祐集》卷1《审势》

宋初中央集权的加强

南宋学者叶适对北宋初期加强中央集权的措施了批评,他说:

今内外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之;极一世之人志虑之所周浃,忽得一智,自以甚奇,而法固已备之矣,是法之密也。虽然,人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳,风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。

——《水心别集》卷10《实谋》

唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。

——《水心别集》卷14《纪纲二》

宋初中央集权的加强

背景 北宋结束分裂 吸取历史教训

措施 控制地方 行政——削实权

财政——制钱谷

军事——收精兵

分散权力 中央——二府三司

地方——监司通判

崇文抑武 罢免宿将,抬高文士

影响 积极:预防内乱,巩固统安,强化集权 消极:制度僵化,影响效率,保守风气

宋初中央集权的加强

学习聚焦

北宋的统治危机主要表现在军事和财政两个方面。

学习目标

了解北宋与辽、西夏的关系,从历史解释的角度正确看待北宋与辽、西夏的战与和。

边防压力与财政危机

早在北宋建立之前,契丹族建立的辽朝在北方草原崛起,占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。后来辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为"岁币"。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

边防压力与财政危机

后来,北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。

双方最终达成和议:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为"岁赐"。

边防压力与财政危机

北宋在边疆战事中频吃败仗,却供养了一支空前庞大的军队。这支军队是通过招募组建的,多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的大半。

另外,北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。养兵和养官成为朝廷的沉重负担,财政状况日益恶化。

边防压力与财政危机

边防压力与财政危机

边防压力 宋辽关系 战争:北伐惨败

会盟:兄弟,岁币

宋夏关系 战争:屡战屡败

和议:称臣,岁赐

财政危机 原因 军队不断扩编,军费开支大半

政府机构重叠,官僚队伍膨胀

表现 养兵养官,承重负担

财政状况,日益恶化

边防压力与财政危机

学习聚焦

王安石变法取得一些成果,但并未挽救北宋衰亡的命运。

学习目标

结合北宋初期的社会危机,从唯物史观的角度认识王安石变法的必然性。

王安石变法

北宋的政治风气因循保守,行政效率低下。

宋仁宗在位时,大臣范仲淹曾发起以整顿官僚机构为宗旨的改革,史称"庆历新政"。

新政明显触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快归于失败。

王安石变法

1069年,宋神宗任用王安石主持变法。变法涉及农业、商业、军事、科举、教育等诸多领域,基本原则是加强国家对这些领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

富国方面,官府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源;

强兵方面,对农民进行编制管理和军事训练,希望借以逐渐恢复"兵农合一"的征兵制,取代募兵制。

王安石变法

王安石变法达到了富国目的,增加了大笔收入,但强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。

一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

王安石变法

时人描述王安石变法开始后的情景说:

今介甫为政,尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之,矻矻焉穷日力,继之以夜,而不得息。使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。

——司马光《传家集》卷60《与王介甫书》

王安石变法

背景 政风保守,效率低下 庆历新政,归于失败

领域 农业、商业、军事、科举、教育

基本原则 加强管控,富国强兵

主要内容 富国 农业贷款、商业经营、调控经济、开辟财源

强兵 保甲制度、军事训练、兵农合一、取代募兵

影响 积极 富国,增收

消极 兵未强,重负担,内分裂,渐衰亡

王安石变法

学习聚焦

南宋偏安半壁的局面维持了较长时间。

学习目标

掌握南宋偏安的原因及影响。

南宋的偏安

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,两位皇帝徽宗、钦宗被俘虏北去,史称"靖康之变"。

北宋康王赵构在应天府称皇帝,后定都临安,史称南宋。赵构就是宋高宗。

南宋的偏安

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的"岳家军"战绩卓著。

然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为"岁贡"。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

南宋的偏安

此后,宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是"世为侄国",继续维持南北对峙的局面。

南宋的偏安

南宋的偏安

南宋建立 1127,北宋灭亡;赵构应天,定都临安

绍兴和议 背景:岳飞抗金;高宗求和

过程:1141,订立和议

内容:淮关划界,南宋称臣,缴纳岁贡

宋金对峙 几次战争,地位上升,不再称臣,维持对峙

南宋的偏安

第9课 两宋的政治和军事

[要点记忆]

1.北宋通过分割、限制地方权力,解决了唐末以来的割据局面,加强了中央集权,但却埋下了积贫积弱的隐患。

2.庆历新政虽然失败了,但它却为王安石变法提供了借鉴和更广泛的社会基础。

3.王安石变法是为了解决政府财政危机,缓和社会矛盾,是以维护统治阶级利益为出发点的。

4.宋金之间有战有和,战是短暂的,和是民族关系的主流。

庆历新政

王安石变法

宋金战争

南宋建立

绍兴和议

两宋的政治和军事

南宋偏安

北宋改革

压力危机

加强集权

分散权力

控制地方

崇文抑武

宋夏和议

澶渊之盟

三冗问题

河北正定中学2021级历史

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第9课 两宋的政治和军事

第10课 辽夏金元的统治

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

第12课 辽宋夏金元的文化

河北正定中学2021级历史

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

河北正定中学2021级历史

第9课 两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

边防压力与财政危机

王安石变法

南宋的偏安

第9课 两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

学习聚焦

宋初统治者大力加强中央集权,成功地维护了政权的稳定。

学习目标

从唯物史观的角度,联系唐朝后期和五代十国时期的社会动荡,理解北宋加强专制主义中央集权的措施及其产生的影响。

北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对性地采取了一系列强化中央集权、维护政权稳定的措施。

宋初中央集权的加强

为加强对地方的控制,中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔;设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷;将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

在地方,包括转运司在内,先后设立了平行的四个路级机构,合称"四监司",从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。

宋初中央集权的加强

为分散机构权力,在中央,枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。

枢密院与禁军管理机构"三衙"分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵。

宋初中央集权的加强

为抑制武将势力膨胀,北宋实行崇文抑武的方针,罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官;大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

宋初中央集权的加强

这些措施有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权。但"事为之防,曲为之制",制度过于僵化,权力分割过细,也影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气。

宋初中央集权的加强

宋初措施在防范内部动乱、维护统治稳定方面效果显著。时人描述:

吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

—-苏洵《嘉祐集》卷1《审势》

宋初中央集权的加强

南宋学者叶适对北宋初期加强中央集权的措施了批评,他说:

今内外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之;极一世之人志虑之所周浃,忽得一智,自以甚奇,而法固已备之矣,是法之密也。虽然,人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳,风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。

——《水心别集》卷10《实谋》

唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。

——《水心别集》卷14《纪纲二》

宋初中央集权的加强

背景 北宋结束分裂 吸取历史教训

措施 控制地方 行政——削实权

财政——制钱谷

军事——收精兵

分散权力 中央——二府三司

地方——监司通判

崇文抑武 罢免宿将,抬高文士

影响 积极:预防内乱,巩固统安,强化集权 消极:制度僵化,影响效率,保守风气

宋初中央集权的加强

学习聚焦

北宋的统治危机主要表现在军事和财政两个方面。

学习目标

了解北宋与辽、西夏的关系,从历史解释的角度正确看待北宋与辽、西夏的战与和。

边防压力与财政危机

早在北宋建立之前,契丹族建立的辽朝在北方草原崛起,占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。后来辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为"岁币"。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

边防压力与财政危机

后来,北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。

双方最终达成和议:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为"岁赐"。

边防压力与财政危机

北宋在边疆战事中频吃败仗,却供养了一支空前庞大的军队。这支军队是通过招募组建的,多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的大半。

另外,北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。养兵和养官成为朝廷的沉重负担,财政状况日益恶化。

边防压力与财政危机

边防压力与财政危机

边防压力 宋辽关系 战争:北伐惨败

会盟:兄弟,岁币

宋夏关系 战争:屡战屡败

和议:称臣,岁赐

财政危机 原因 军队不断扩编,军费开支大半

政府机构重叠,官僚队伍膨胀

表现 养兵养官,承重负担

财政状况,日益恶化

边防压力与财政危机

学习聚焦

王安石变法取得一些成果,但并未挽救北宋衰亡的命运。

学习目标

结合北宋初期的社会危机,从唯物史观的角度认识王安石变法的必然性。

王安石变法

北宋的政治风气因循保守,行政效率低下。

宋仁宗在位时,大臣范仲淹曾发起以整顿官僚机构为宗旨的改革,史称"庆历新政"。

新政明显触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快归于失败。

王安石变法

1069年,宋神宗任用王安石主持变法。变法涉及农业、商业、军事、科举、教育等诸多领域,基本原则是加强国家对这些领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

富国方面,官府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源;

强兵方面,对农民进行编制管理和军事训练,希望借以逐渐恢复"兵农合一"的征兵制,取代募兵制。

王安石变法

王安石变法达到了富国目的,增加了大笔收入,但强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。

一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

王安石变法

时人描述王安石变法开始后的情景说:

今介甫为政,尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之,矻矻焉穷日力,继之以夜,而不得息。使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。

——司马光《传家集》卷60《与王介甫书》

王安石变法

背景 政风保守,效率低下 庆历新政,归于失败

领域 农业、商业、军事、科举、教育

基本原则 加强管控,富国强兵

主要内容 富国 农业贷款、商业经营、调控经济、开辟财源

强兵 保甲制度、军事训练、兵农合一、取代募兵

影响 积极 富国,增收

消极 兵未强,重负担,内分裂,渐衰亡

王安石变法

学习聚焦

南宋偏安半壁的局面维持了较长时间。

学习目标

掌握南宋偏安的原因及影响。

南宋的偏安

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,两位皇帝徽宗、钦宗被俘虏北去,史称"靖康之变"。

北宋康王赵构在应天府称皇帝,后定都临安,史称南宋。赵构就是宋高宗。

南宋的偏安

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的"岳家军"战绩卓著。

然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为"岁贡"。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

南宋的偏安

此后,宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是"世为侄国",继续维持南北对峙的局面。

南宋的偏安

南宋的偏安

南宋建立 1127,北宋灭亡;赵构应天,定都临安

绍兴和议 背景:岳飞抗金;高宗求和

过程:1141,订立和议

内容:淮关划界,南宋称臣,缴纳岁贡

宋金对峙 几次战争,地位上升,不再称臣,维持对峙

南宋的偏安

第9课 两宋的政治和军事

[要点记忆]

1.北宋通过分割、限制地方权力,解决了唐末以来的割据局面,加强了中央集权,但却埋下了积贫积弱的隐患。

2.庆历新政虽然失败了,但它却为王安石变法提供了借鉴和更广泛的社会基础。

3.王安石变法是为了解决政府财政危机,缓和社会矛盾,是以维护统治阶级利益为出发点的。

4.宋金之间有战有和,战是短暂的,和是民族关系的主流。

庆历新政

王安石变法

宋金战争

南宋建立

绍兴和议

两宋的政治和军事

南宋偏安

北宋改革

压力危机

加强集权

分散权力

控制地方

崇文抑武

宋夏和议

澶渊之盟

三冗问题

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进