高二语文版选修《论语》选读君子之风(课件83张)

文档属性

| 名称 | 高二语文版选修《论语》选读君子之风(课件83张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-09 22:57:47 | ||

图片预览

文档简介

(共83张PPT)

“君子”是孔子心目中理想的人格标准,一部两万多字的《论语》,“君子”这个词就出现了一百多次。

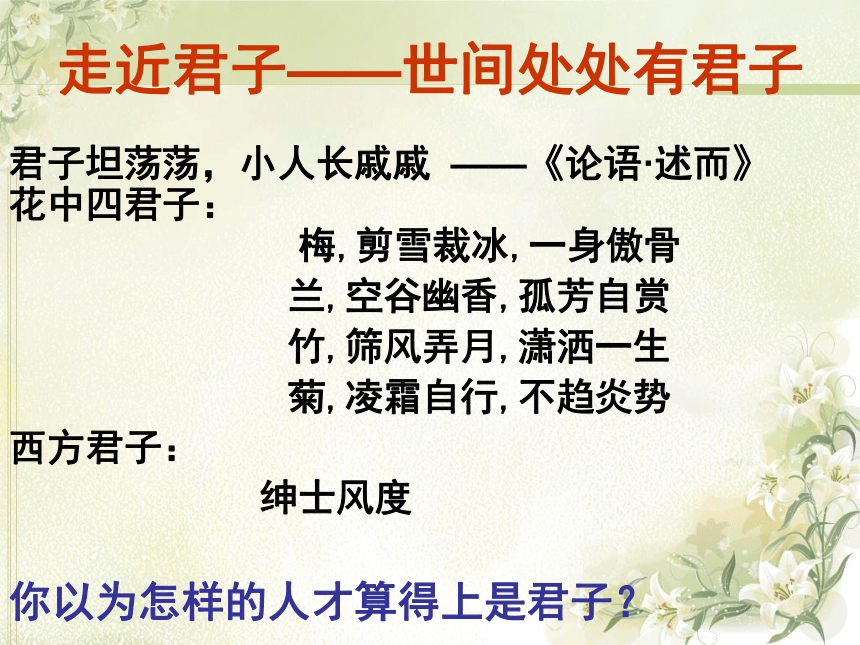

走近君子——世间处处有君子

君子坦荡荡,小人长戚戚 ——《论语·述而》

花中四君子:

梅,剪雪裁冰,一身傲骨

兰,空谷幽香,孤芳自赏

竹,筛风弄月,潇洒一生

菊,凌霜自行,不趋炎势

西方君子:

绅士风度

你以为怎样的人才算得上是君子?

《论语》中有关“君子”语录

君子和而不同,小人同而不和。

君子泰而不骄,小人骄而不泰。

君子喻于义,小人喻于利。

君子坦荡荡,小人长戚戚。

君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

君子讷于言而敏于行。

有宽广的胸怀,心胸坦荡的人是君子。

——老米

能容忍别人,不计较个人利害得失的人是君子。 ——老米

君子是指有学问有修养的人。

——老米

君子是注重和谐、心怀天下苍生的人。

——老米

明大义、懂礼法、有胸怀、能坚守、勇敢无惧之人谓之君子。 ——老米

让我们走近君子,一起探讨一下

君子之风

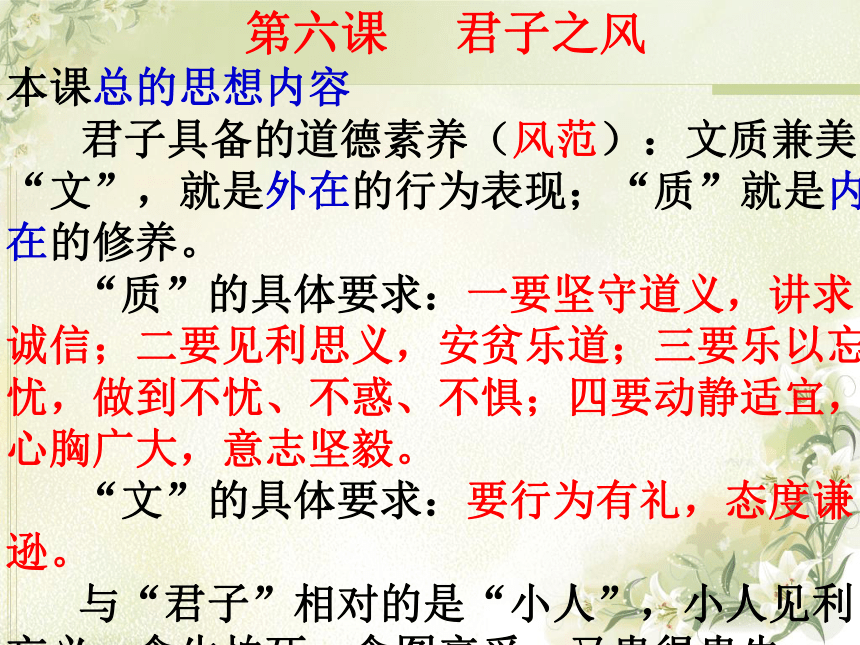

第六课 君子之风

本课总的思想内容

君子具备的道德素养(风范):文质兼美。“文”,就是外在的行为表现;“质”就是内在的修养。

“质”的具体要求:一要坚守道义,讲求诚信;二要见利思义,安贫乐道;三要乐以忘忧,做到不忧、不惑、不惧;四要动静适宜,心胸广大,意志坚毅。

“文”的具体要求:要行为有礼,态度谦逊。

与“君子”相对的是“小人”,小人见利忘义,贪生怕死,贪图享受,又患得患失。

君子?小人?

儒家文化是以“人”为中心的伦理型文化。《论语》把人细分成圣人、贤人、惠人、善人、君子、士人、众人、野人、小人,又归并为圣人、君子、众人、小人四大类。“圣人”难做到,“小人”遭唾弃,“众人”虽是主体,而最受推崇的是“君子”。

《论语》中提到君子的地方有107次,提到小人的地方有23次,可以说,君子是《论语》一书的核心概念。

人不知而不愠,不亦君子乎?

君子之德风,小人之德草

政治地位高的人

品德高尚的人

“君子” 、“小人”本来是就人的政治地位来说的。上层阶级的人称为“君子”;下层阶级的人称为“小人”。

在对人的反思中,孔丘认为,人的评价的标准,应该是人的道德品质的高低,并不是他的政治地位的贵贱。

君子之风

一孔子眼中的君子(道德修养的内涵和要求)

二怎样成为君子——乐学

三怎样成为君子——修己

君子之风

先看看在平时的生活中,孔子眼中的君子是怎样的?

怎样的人可以称为君子,君子该具有怎样的品质?

7.6子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”

志道

据德

依仁

游艺

理想信念的先导作用,追求正道

德的核心地位,正直无私

德的灵魂是仁,仁者爱人

道德教化的内容和途径

孔子培养学生,以仁、德为纲领,以六艺为基本,使学生得到全面的发展。

四书:《大学》《中庸》《论语》

《孟子》

五经:《诗》《书》《礼》《易》

《春秋》

1 . 礼、乐、射、御、书、数

六艺

2.《诗》、《书》、《礼》、

《乐》、《易》、《春秋》

六种儒家经书。

第一、要立志,要立定远大的志向。志立在什么地方呢 必须立足在求“道”上,即修已治人之道。

第二:讲述修己的问题,他要求学生“据于德,依于仁”,完善自我。德是道德规范,是一个人立身行事的准则。而人的一切行为准则的德目中,仁又是主要的,它统摄各种道德.所以必须依于仁,只有达到仁的境界,个人的修养才达到炉火纯青的地步。

第三,论述治人之道,即游于六艺之中,掌握礼乐射御书数的本领,将来为治人作好充分的准备。当然修已与治人的修养应该是同步进行的。所以这四者,体现了孔子的教学思想和教育目的。

本章讲述君子的道德修养主要内容。

探究

孔子培养学生,就是以仁、德为纲领,以六艺为基本,使学生能够得到全面均衡的发展,成为真正的君子,请同学们结合当前的素质教育谈谈感想、启示或希望。

“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”是儒家提倡的君子道德修养是主要内容,与我们现代提倡的“四有”——有理想、有道德、有文化、有纪律类似。儒家要求君子有理想(志于道),有道德(据于德),有爱心(依于仁),有文化(游于艺)。请问“有爱心”和“有纪律”,你跟喜欢哪个?

【原文】

子曰:“君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成之。君子哉!”(15 18)

【译文】

孔子说:“君子把义作为根本,按照礼来实践它,用谦逊的态度谈论它,用诚信来成全它,这就是君子了。”

(15.18)君子完备周到的品行。

君子体质先须存义。义而后礼,礼而后逊,逊而后信,有次序焉。”君子行为的义、礼、逊、信四条原则:

一、本质意义上要有义,也就是探求义理,属于君子的内心修养。

二、礼,行动要求循礼而行。

三、逊,即是谦逊,出言吐语谦逊恭谨。

四、信,办事守信,取信于人。

【原文】

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”(15 9)

【译文】

孔子说:“志士仁人,没有贪生怕死而损害仁道,只有牺牲生命来成全仁道。 ”

成语:

杀身成仁( 成仁取义):为正义事业或崇高理想牺牲生命。

仁是孔子最高的道德追求。生命诚可贵,但为了仁,无求生以害仁,有杀身以成仁,可以献出宝贵的生命。伯夷、叔齐,饿死于首阳山下,孔了赞许他为仁人。比干苦谏纣王,被剖心而死,孔子也赞许他为仁人。管仲有大功于天下,虽不曾死,孔子仍赞许他为仁人。孔子这种思想影响十分深远。中国有多少英雄儿女在强敌面前威武不屈,杀身成仁,表现了中华民族浩然正气。

(15.9)君子有求仁的牺牲精神。

文天祥临刑时衣带诏上写着:“孔曰成仁,孟曰取义。唯其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事 而今而后.庶几无愧。”

——(《宋史·文天祥传》)

3、子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”你认为生命与仁义哪个更重要?

生命对每一个人都是十分宝贵的,但还有比生命更可宝贵的东西,那就是“仁”。

当然我们也不能看轻生命,在两难的时候,要尽自己所能地想办法,既要能保全仁义,也要能保全生命。

儒家是热爱生命的,提倡心胸要开阔,意志要坚定,不能因一时遭受挫折就放弃生命。在生命与仁义不可兼得时,儒家提倡要“舍生取义”“杀身成仁”,也就是要人们在生死关头宁可舍弃自己的生命也要保全“仁”。

不成熟的人为了伟大的事业而死去,

成熟的人为了伟大的事业而卑贱地活着

孔子在五种“成仁”“害仁”的境界中,通常不赞成杀身以成仁,如比干,成仁德而失性命。

孔子在“求生以害仁”与“杀身以成仁”二者必选其一的时候,他才赞成“杀身以成仁”,通常赞成的是“不杀身以成仁”,如管仲不死而相齐桓公,“九合诸侯不以兵车”,“一匡天下,民到于今受其赐”,是成仁不必杀身。

讨论举例:中国历史上杀身成仁的君子

“仁”是孔子学说的核心。

“成仁”与“害仁”合而观之,有五种状态。

第一,杀身以成仁,是天地境界,勇圣所为。

第二,不杀身以成仁,道德境界,是智圣所为。

第三,杀身而不成仁,强打硬斗,暴虎冯河,匹夫之勇所为。

第四,既不杀身,也不成仁,平庸混世,庸常之人所为。

第五,求生而害仁,临大节而夺其志者,怯懦之人所为。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

-----文天祥

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

-----谭嗣同

鞠躬尽瘁,死而后已。

-----诸葛亮

【原文】

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(4 16)

【译文】

孔子说:“君子明白大义,小人只知道小利。”

孔子的义利观

4.16子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

4.5子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。”

不反对正当的求利,只是主张见利思义,反对见利忘义。

译文:孔子说:“有钱有地位,这是人人都向往的,但如果不是用"仁道"的方式得来,君子是不接受的;贫穷低贱,这是人人都厌恶的, 但如不是用仁道的方式摆脱,君子是不摆脱的。”

君子爱财,取之有道 。

对于义与利的关系,你是如何看待的?你觉得市场经济时代应树立怎样的义利观?

孔子说“君子喻于义”,主张见利思义,不反对正当的求利。 后来的儒家走向另一个极端,产生了讳言利、排斥利的倾向,如董仲舒就主张“正其谊不谋其利,明其道不计其功”。做任何事情都是为了匡扶正义而不是为了个人的利益。 韩非子则认为君父子之间只有利害关系,没有道义关系。

2、子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

孔子之论符合人为了生存追求利益而又要遵守“道德”、正确处理好利与义关系的实际,应该是所有经商言利者的原则。所以中国历来就有“儒商”,无论是“徽商”还是“晋商”都以“诚信”为本。到现代,如日的本商人、企业家都奉《论语》中的道德为本,大力提倡言“利”而不忘“义”。至于韩非子和董仲舒之论,都走向了两个极端。

所以说理想的价值观应该是义利统一观。

今天,有不少商人、企业家昧着良心、不顾消费者生命健康赚钱。只要能赚大钱,什么都可以去做,而且做得理直气壮。于是,桶装水里装自来水,牛奶里加入三聚氰胺,地沟油……就统统都成了必然。

君子爱财,取之有道

【原文】

子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”(4 9)

【译文】

孔子说:“士人追求正道,但又以自己吃穿不好为耻辱,对这种人,是不值得与他谈论的。”

è

本章和前一章讨论的都是道的问题。本章所讲“道”的含义与前章大致相同。这里,孔子认为,一个人斤斤计较个人的吃穿等生活琐事,他是不会有远大志向的,因此,根本就不必与这样的人去讨论什么道的问题。(4.9)

孔子在此倡导一种什么样的品格?

安贫乐道

(4.9)本章孔子勉励学生要专心致志求道,不为世俗所累。

孔子认为一个士人追求正道就一定是个君子吗?

子曰:士而怀居,不足以为士矣。(《论语·宪问》)

【译文】孔子说:“读书人而留恋安逸,便不配做读书人了。”

士是有志的读书人,如果只求个人生活安适,这就与他的志向相背,不会有所作为,所以不够资格为士。

孔子认为,一个人如果志于道,但贪图享受,斤斤计较个人的吃穿等生活琐事,讨厌物质环境艰苦,怕自己穿不好吃不好,就没有什么可谈的了,他是不会有远大志向的。因为他的心志已经被物质的欲望分占了。也就是说,一个人的意志若被物质环境支配的话,就无法和他谈学问、谈道。

【原文】

子曰:“鄙夫可与事君也与哉?其未得之也,患(不)得之。既得之,患失之。苟患失之,无所不至矣。”(17 15)

【译文】

孔子说:“庸俗浅薄的人能跟他一起事奉君主吗?他在没有得到官位时,总担心得不到。已经得到它了,又怕失去它。如果他担心失掉官职,那他就没有什么坏事做不出来了。”

得到什么?又失去什么?

可以是名利,也可以是地位。总之是他想得到又生怕失去的东西罢了。

患得患失的人什么都做得出来。为了得到自己的一己利益,或者为了保住自己的既得利益,打击同事,排挤异己,不择手段,无所不用其极 。

其实,患得患失的人自己也很痛苦,很无聊,活得并不自在, 并不轻松。那可真是“熙熙攘攘为名利,时时刻刻忙算计”,结果还多半会“算来算去算自己”。对这种人来说,人生就正如哲学家 叔本华所指出,是在痛苦与无聊,欲望与失望之间摇晃的钟摆,永远没有真正满足,真正幸福的一天。

麻烦的是,进入所谓现代社会以后,生活节奏加快,竞争加剧,患得患失的人们越来越多,而从容不迫,悠哉悠哉,保持平静心态的却似乎是越来越少了。

有人认为 “患得之”是生怕得到的意思,你觉得有没有道理?

一是比较得到之后的收获和付出,认为不值得。

二是对以后的责任有畏难情绪,害怕不能胜任。

让自己获得一种心灵上的宁静、从容、笃定

使自己的生命变得饱满、充盈

让你获得心灵的幸福。

子曰:“学而时习之,不亦说乎?

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

孔子曰:“生而知之者上也,学而知之者次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣!”

孔子说:“古之学者为己,今之学者为人。”

乐学

孔子为什么称赞他有道德?

子曰:“贤哉回也,一箪dān食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。”

颜回追求正道,安贫乐道,淡泊名利,不追求生活享受,只追求精神生活的丰富。

成语:箪食陋巷(箪食瓢饮):指贫苦的生活。

颜渊档案

名回,字子渊。春秋末期鲁国人。 《孔子家语》记曰:“年二十九而发白,三十二而死。”后儒曾评价说:“颜子没而圣学亡。”足见颜渊对儒学的重大影响。

“好学”的精神

安贫乐道

“不违仁”

孔子语录

有颜回者好学,不幸短命死矣!今则无。

回也,其心三月不违仁。其余,则日月至焉而已矣。

颜渊死,孔子曰“天丧余!”

颜回乐什么?

当然不应该是乐竹篮子装饭,瓜瓢喝水,也不应该是乐那贫 民窟里面的小巷子,而是另有所乐。至于到底乐什么,孔子在这 里没有说。 不过,我们可以从夫子自道的一段话里找出答案。 在《述而》篇里,孔子说:“吃粗粮,喝冷水,弯过手臂当枕 头,也自有快乐在其中。不仁义的富有和尊贵,对于我来说,就 像天边飘浮的云一样。” 这一段夫子自道实际上与他对颜回的描述极其相近,只不过 明确地点出了主题,这就是“义”。如果不“义”,就是再富贵也 没有意思,相反,只要心中有“义”,就是吃粗茶淡饭,睡觉连枕 头都没有,那也是快乐的。

有其父必有其子,有其师必有其徒。作为孔子的第一高徒,颜 回和老师一样,都是以“义”为乐。这个“义”,也就是仁义、道 义。所以,孔子也好,颜回也好,都是因为心中有了仁义,有了 道义,才能够安于贫困。说到底,也就是安贫乐道,为了精神的 追求而不在意物质生活的窘迫。 当然,孔子、颜回都是圣贤级的人物,风情高达,所以能做 到安贫乐道,对我们一般人来说,要修养到那个境界可真是难得 很,也就只好“不堪其忧”了罢。

7·16子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

本章内容是君子之质(内在修养)。

【评析】

孔子极力提倡“安贫乐道”,认为有理想、有志向的君子,不会总是为自己的吃穿住而奔波的,“饭疏食饮水,曲肱而枕之”,对于有理想的人来讲,可以说是乐在其中。同时,他还提出,不符合于道的富贵荣华,他是坚决不予接受的,对待这些东西,如天上的浮云一般。这种思想深深影响了古代的知识分子,也为一般老百姓所接受。

你怎样理解“浮云”的比喻义?

浮云可使人联想起多种比喻义,如:

⑴云在天上,高不可及,喻富贵与己无关;

⑵浮云至轻至淡,喻我把富贵看得无足轻重。

⑶浮云聚散无常,喻富贵短暂,对我来说是过眼烟云;

【原文】

叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚不曰,其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”(7 19)

【译文】

叶公向子路问孔子是个什么样的人,子路不答。孔子(对子路)说:“你为什么不这样说,他的为人,用功起来忘记了吃饭,快乐起来忘记了忧愁,不觉得衰老将要到来,如此而已。”

shè

此章乃孔子之自述。孔子生平,惟自言好学,而其好学之笃有如此。学有未得,愤而忘食。学有所得,乐以忘忧。学无止境,斯孔子之愤与乐亦无止境。如是,惟日不足,而不知年岁之已往,斯诚一片化境。

钱穆《论语新解》

7·19叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚不曰,其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”

本章内容是君子之质(内在修养)。

【评析】

这一章里孔子自述其心态,“发愤忘食,乐以忘忧”,连自己老了都觉察不出来。孔子从读书学习和各种活动中体味到无穷乐趣,是典型的现实主义和乐观主义者,他不为身旁的小事而烦恼,表现出积极向上的精神面貌。

(课后练习一第一问):从7·16、 7·19两章中来看,你怎样看孔子安贫乐道的思想和乐以忘怀的心境?

答案:这两章,把孔子安贫乐道的生活和乐以忘忧的心境表现得非常传神。他看重的不是物质生活的快乐,而是追求真理过程中产生的快乐。他从读书学习和活动中体味无穷的乐趣。孔子是一个典型的现实主义者和乐观主义者,他不为身旁的小事而烦恼,表现出积极向上的精神面貌。“忘食”“忘忧”“忘老”这“三忘”,把他的这种快乐推向新高峰、新境界。

成语:

发愤忘食:为抒发郁闷而决心努力,以至于忘了吃饭,形容十分勤奋。

乐以忘忧:快乐起来而忘记了忧愁。形容非常高兴。

【读解】

夫子的自我鉴定。 发愤忘食就是我们通常所说的废寝忘食精神,但夫子的废寝 忘食不是打麻将,不是看足球,而是“学而时习之,不亦悦乎?” 追求学问,学而不厌。 乐以忘忧就是“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。” 或者如颜回:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改 其乐。”(《雍也》)所以,是安贫乐道,而不是“打起麻将来就忘 了做学问”或“唱起卡拉OK来就忘了工作”的那种“乐”以忘 “忧”。不知老之将至是心理年龄健康年轻,竞技状态良好,是自强不息,而不是老顽童、老天真。 学而不厌,安贫乐道,自强不息。 这是一个充满生气与活力的形象,一个“老骥伏枥,志在千 里”的形象,一个圣人的形象。

子路问君子。曰:“修己以安人。”

子曰:“己欲立而立人,己欲达而达人。”

见贤思齐,见不贤而内省也。

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得

修己

【原文】

子曰:“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。”子贡曰:“夫子自道也。”(14 28)

【译文】

孔子说:“君子之道有三个方面,我都未能做到:有仁德的人不忧愁,有智慧的人不迷惑,勇敢的人不畏惧。”子贡说:“这正是老师说自己啊!”

一个人有了一种仁义的大胸怀,他的内心无比仁厚、宽和,所以可以忽略很多细节不计较,可以不纠缠于小的得失。只有这样的人,才能真正做到内心安静、坦然。

仁者不忧

什么叫“知(智)者不惑”?

知者对自己、对人生有着足够的了解和领悟,

因而面对外界的诸多选择,心就不会迷惑了。

当今社会,我们的痛苦不是没有选择,而是选择太多。这是一个繁荣时代带给我们的迷惑。

我们无法左右外在的世界,只有让内心的选择能力更强大。当我们很明白如何取舍,那么那些烦恼也就没有了。

智者不惑

当你的内心足够勇敢,足够开阔,你就有了一种勇往直前的力量,自然就不再害怕了。

勇者不惧

一个真君子做到了内心的仁、智、勇,从而就少了忧、惑、惧。也就增强了把握幸福的能力。

而增强把握幸福的能力,正是学习的终极目的。

苏轼在《留侯论》:

古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。

此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

6·23子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。”

本章内容是君子之质(内在修养)。

【评析】

孔子这里所说的“智者”和“仁者”不是一般人,而是那些有修养的“君子”。他希望人们都能做到“智”和“仁”,只要具备了这些品德,就能适应当时社会的要求。

成语:

乐水乐山:原指有人喜爱水,有人喜爱山。后比喻各人所好不同,性情动静各异。

智者也就是聪明人。聪明人通过事理,反应敏捷而又思想活跃, 性情好动就像水不停地流一样,所以用水来进行比拟。 仁者也就是仁厚的人。仁厚的人安于义理,仁慈宽容而不易 冲动,性情好种就像山一样稳重不迁,所以用山来进行比拟。 不过,你如果问一般人乐水还是乐山,所得的回答多半是山水都乐。因为-- “水是眼波横,山是眉峰聚 。 欲问行人去哪边,眉眼盈盈处。”(王观) 山水各有千秋,仁智都是我们的追求,即使力不能及,也要 心向往之。 当然,就实际情况来看,每个人性情有所不同,的确还是有山水差异的。也就是说,有人乐水,有人乐山。 “青山行不尽,绿水去何长。”(崔颢) 你乐水还是乐山呢?

【原文】

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(8 7)

【译文】

曾子说:“士人不可以不心胸开阔、意志坚毅,因为他担子沉重,路途遥远。把实现仁德作为自己的责任,担子难道还不沉重吗?直到死才罢休,难道路途还不遥远吗?”

必须具备两个条件:

一是要“弘”,就是要有宽广的胸襟,宏大的气度,目光远大而包容一切。

一是要“毅”,就是要有坚强的意志,不拔的毅力,果敢的决断,目光犀利而处事利索。

有了这两个条件再持之以恒,死而后已,或许就可以达到仁的境界而称为君子了。

(8.7)本章曾子论述士求仁的要求。

8·7曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

成语:

任重道远:担子很重,路程又长。比喻责任重大,而且要经历长期的艰苦斗争。

死而后已:直到死才罢休。指把毕生的精力全部贡献出来。常与“鞠躬尽瘁”连用。

【读解】

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”(屈原《离骚》) 曾子所要求于读书人的,实际上就是这样一种精神。 沉毅持重的生命意识,壮怀激烈的悲剧心态,将历史扛在自己肩头的英雄形象. 这一切,似乎都只有在传统的文学作品和历史的教科书中去寻找了。 他们是屈原、荆柯、楚霸王、岳飞、陆游、文天祥,或者是哈姆雷特、浮士德。 今天,当我们在呼唤崇高,呼唤英雄,呼唤悲剧意识的时候 是不是应该回到儒学中去,回到曾子所呼唤的精神中去,做一个任重道远,死而后已的读书人呢?

“穷则独善其身,达则兼济天下”

《孟子·尽心上》

一个人在显达的时候能以天下为己任,而在困窘之时还不放弃个人修养,还能心怀天下,这就是君子了。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!吾庐独破受冻死亦足!

诗圣杜甫,我们被杜甫那博大的胸襟和炽烈的感情震撼!

范仲淹,不论是“居庙堂之高”还是“处江湖之远”,都心系天下百姓,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

他是谁?

在他心里:

国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年归国路,10年两弹成。

开创祖国航天,他是先行人。

披荆斩棘,他把智慧锻造成阶梯,留给了后来的攀登者。

他是知识的宝藏,是科学的旗帜,是中华民族知识分子的典范。

钱学森

他是谁?

1982年5月10日,先生溘然长逝,驾鹤西行。先生是笑着走的,因为他做了一个知识分子该做的:

尽管《新人口论》让他受到了极不公正的待遇,但他面对气势汹汹的大批判、大围攻,他公开声明:“学术的尊严不能不维护,真理值得用生命去维护”。

马寅初

【原文】

棘子成曰:“君子质而已矣,何以文为?”子贡曰:“惜乎,夫子之说君子也!驷不及舌。文犹质也,质犹文也,虎豹之鞟犹犬羊之鞟。”(12 8)

【译文】

棘子成说:“君子只要具有好的品质就行了,用那些表面的仪式干什么呢?”子贡说:“夫子您这样谈论君子,真可惜啊!一言既出,驷马难追。文饰如同本质一样重要,本质如同文饰一样重要,。去掉了毛的虎皮、豹皮,就如同去掉了毛的犬皮、羊皮一样。”

kuò

12·8棘子成曰:“君子质而已矣,何以文为?”子贡曰:“惜乎夫子之说君子也!驷不及舌。文犹质也,质犹文也,虎豹之鞟犹犬羊之鞟。”

本章内容是文质之别。

【评析】这里是讲表里一致的问题。棘子成认为作为君子只要有好的品质就可以了,不须外表的文采。但子贡反对这种说法。他的意思是,良好的本质应当有适当的表现形式,否则,本质再好,也无法显现出来。

成语:

一言既出,驷马难追:形容话一出口,就无法收回。

【原文】

子温而厉,威而不猛,恭而安。(7 38)

【译文】

孔子温和而又严厉,威严而不凶猛,庄重而又安祥。这是孔子的学生对孔子的赞扬。孔子认为人有各种欲与情,这是顺因自然的,但人所有的情感与欲求,都必须合乎“中和”的原则。“厉”、“猛”等都有些“过”,而“不及”同样是不可取的。孔子的这些情感与实际表现,可以说正是符合中庸原则的。(7.38)

7.38 子温而厉,威而不猛,恭而安。

温而厉——(态度)待人和蔼可亲又严肃

威而不猛——(神情)威严庄重不凶悍

恭而安——(作风)谦恭谨慎从容不迫

表

里

仁

温和严肃、威而不猛、庄重安详

背诵检测

子曰:“志士仁人, , 。”

无求生以害仁

有杀身以成仁

子曰:“ ,小人喻于利 。”

君子喻于义

子曰:“贤哉!回也。 , , 。人不堪其忧, 。贤哉!回也。”

一箪食

一瓢饮

在陋巷

回也不改其乐

子曰:“饭疏食,饮水, , 。☆ , 。”

曲肱而枕之

乐亦在其中矣

子曰:“女奚不曰,其为人也, , ,不知老之将至云尔。

发愤忘食

乐以忘忧

子曰:“ , ;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。”

知者乐水

仁者乐山

曾子曰:“ , 。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

士不可以不弘毅

任重而道远

不义而富且贵

于我如浮云

注意红体字字音

箪食

曲肱

知者

乐水

鞟

dān

gōng

zhì

yào

kuò

孙以出之

恶衣恶食

xùn

è

礼以行之,孙以出之

女奚不曰

知者不惑

1. 通假字

2. 词类活用

饭疏食,饮水

不义而富且贵

知者乐水,仁者乐山

耻恶衣恶食者

孙通逊

女通汝

知通智

饭:名词作动词

义: 名词作动词

乐:意动用法

耻: 意动用法

1.君子喻于义,小人喻于利

2.何以文为?

3.贤哉,回也!

4.未足与议也

5.鄙夫可与事君也与哉?

3. 文言句式

状语后置句

宾语前置句

主谓倒装

未足与(之)议也 省略句

鄙夫可与(之)事君也与哉?省略句

道

1.志于道,据于德

2.夫子之道也

3.师者,所以传道受业解惑也

4.会天大雨,道不通

5.师道之不传也久矣

以

1.君子义以为质

2.有杀身以成仁

3.乐以忘忧

4.何以文为

4. 一词多义

(正 道)

( 说 )

(道理)

(路)

(风尚)

(介词,把)

(连词,来)

(连词,相当与“而”)

(介词,用)

朗读课文,找出成语,并理解背诵

杀身成仁

患得患失

无所不至

箪食陋巷

发愤忘食

任重道远

死而后已

这一专题中出现了很多成语,请一一找出来

1、原封不动地保留下来

仁人志士 无所不至 仁者乐水,智者乐山 死而后已

2、加以压缩后成为四字成语

杀身成仁 乐而忘忧 任重道远

3、对内容进行概括以后成为固定词语

患得患失 箪食瓢饮 安贫乐道 一马既出,驷马难追

君子者 权重者不媚之,

势盛者不附之,,倾城者

不奉之,貌恶者不讳之,

强者不畏之 ,弱者不欺之,

从善者友之,好恶者弃之,

长则尊之 ,幼则庇之,

为民者安其居 为官者司其

职, 穷不失义,达不离道

此君子之准。

请以“与孔子为邻”为题写一段不少于100字的文字(至少包含3句孔子的名言)。

“君子”是孔子心目中理想的人格标准,一部两万多字的《论语》,“君子”这个词就出现了一百多次。

走近君子——世间处处有君子

君子坦荡荡,小人长戚戚 ——《论语·述而》

花中四君子:

梅,剪雪裁冰,一身傲骨

兰,空谷幽香,孤芳自赏

竹,筛风弄月,潇洒一生

菊,凌霜自行,不趋炎势

西方君子:

绅士风度

你以为怎样的人才算得上是君子?

《论语》中有关“君子”语录

君子和而不同,小人同而不和。

君子泰而不骄,小人骄而不泰。

君子喻于义,小人喻于利。

君子坦荡荡,小人长戚戚。

君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

君子讷于言而敏于行。

有宽广的胸怀,心胸坦荡的人是君子。

——老米

能容忍别人,不计较个人利害得失的人是君子。 ——老米

君子是指有学问有修养的人。

——老米

君子是注重和谐、心怀天下苍生的人。

——老米

明大义、懂礼法、有胸怀、能坚守、勇敢无惧之人谓之君子。 ——老米

让我们走近君子,一起探讨一下

君子之风

第六课 君子之风

本课总的思想内容

君子具备的道德素养(风范):文质兼美。“文”,就是外在的行为表现;“质”就是内在的修养。

“质”的具体要求:一要坚守道义,讲求诚信;二要见利思义,安贫乐道;三要乐以忘忧,做到不忧、不惑、不惧;四要动静适宜,心胸广大,意志坚毅。

“文”的具体要求:要行为有礼,态度谦逊。

与“君子”相对的是“小人”,小人见利忘义,贪生怕死,贪图享受,又患得患失。

君子?小人?

儒家文化是以“人”为中心的伦理型文化。《论语》把人细分成圣人、贤人、惠人、善人、君子、士人、众人、野人、小人,又归并为圣人、君子、众人、小人四大类。“圣人”难做到,“小人”遭唾弃,“众人”虽是主体,而最受推崇的是“君子”。

《论语》中提到君子的地方有107次,提到小人的地方有23次,可以说,君子是《论语》一书的核心概念。

人不知而不愠,不亦君子乎?

君子之德风,小人之德草

政治地位高的人

品德高尚的人

“君子” 、“小人”本来是就人的政治地位来说的。上层阶级的人称为“君子”;下层阶级的人称为“小人”。

在对人的反思中,孔丘认为,人的评价的标准,应该是人的道德品质的高低,并不是他的政治地位的贵贱。

君子之风

一孔子眼中的君子(道德修养的内涵和要求)

二怎样成为君子——乐学

三怎样成为君子——修己

君子之风

先看看在平时的生活中,孔子眼中的君子是怎样的?

怎样的人可以称为君子,君子该具有怎样的品质?

7.6子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”

志道

据德

依仁

游艺

理想信念的先导作用,追求正道

德的核心地位,正直无私

德的灵魂是仁,仁者爱人

道德教化的内容和途径

孔子培养学生,以仁、德为纲领,以六艺为基本,使学生得到全面的发展。

四书:《大学》《中庸》《论语》

《孟子》

五经:《诗》《书》《礼》《易》

《春秋》

1 . 礼、乐、射、御、书、数

六艺

2.《诗》、《书》、《礼》、

《乐》、《易》、《春秋》

六种儒家经书。

第一、要立志,要立定远大的志向。志立在什么地方呢 必须立足在求“道”上,即修已治人之道。

第二:讲述修己的问题,他要求学生“据于德,依于仁”,完善自我。德是道德规范,是一个人立身行事的准则。而人的一切行为准则的德目中,仁又是主要的,它统摄各种道德.所以必须依于仁,只有达到仁的境界,个人的修养才达到炉火纯青的地步。

第三,论述治人之道,即游于六艺之中,掌握礼乐射御书数的本领,将来为治人作好充分的准备。当然修已与治人的修养应该是同步进行的。所以这四者,体现了孔子的教学思想和教育目的。

本章讲述君子的道德修养主要内容。

探究

孔子培养学生,就是以仁、德为纲领,以六艺为基本,使学生能够得到全面均衡的发展,成为真正的君子,请同学们结合当前的素质教育谈谈感想、启示或希望。

“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”是儒家提倡的君子道德修养是主要内容,与我们现代提倡的“四有”——有理想、有道德、有文化、有纪律类似。儒家要求君子有理想(志于道),有道德(据于德),有爱心(依于仁),有文化(游于艺)。请问“有爱心”和“有纪律”,你跟喜欢哪个?

【原文】

子曰:“君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成之。君子哉!”(15 18)

【译文】

孔子说:“君子把义作为根本,按照礼来实践它,用谦逊的态度谈论它,用诚信来成全它,这就是君子了。”

(15.18)君子完备周到的品行。

君子体质先须存义。义而后礼,礼而后逊,逊而后信,有次序焉。”君子行为的义、礼、逊、信四条原则:

一、本质意义上要有义,也就是探求义理,属于君子的内心修养。

二、礼,行动要求循礼而行。

三、逊,即是谦逊,出言吐语谦逊恭谨。

四、信,办事守信,取信于人。

【原文】

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”(15 9)

【译文】

孔子说:“志士仁人,没有贪生怕死而损害仁道,只有牺牲生命来成全仁道。 ”

成语:

杀身成仁( 成仁取义):为正义事业或崇高理想牺牲生命。

仁是孔子最高的道德追求。生命诚可贵,但为了仁,无求生以害仁,有杀身以成仁,可以献出宝贵的生命。伯夷、叔齐,饿死于首阳山下,孔了赞许他为仁人。比干苦谏纣王,被剖心而死,孔子也赞许他为仁人。管仲有大功于天下,虽不曾死,孔子仍赞许他为仁人。孔子这种思想影响十分深远。中国有多少英雄儿女在强敌面前威武不屈,杀身成仁,表现了中华民族浩然正气。

(15.9)君子有求仁的牺牲精神。

文天祥临刑时衣带诏上写着:“孔曰成仁,孟曰取义。唯其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事 而今而后.庶几无愧。”

——(《宋史·文天祥传》)

3、子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”你认为生命与仁义哪个更重要?

生命对每一个人都是十分宝贵的,但还有比生命更可宝贵的东西,那就是“仁”。

当然我们也不能看轻生命,在两难的时候,要尽自己所能地想办法,既要能保全仁义,也要能保全生命。

儒家是热爱生命的,提倡心胸要开阔,意志要坚定,不能因一时遭受挫折就放弃生命。在生命与仁义不可兼得时,儒家提倡要“舍生取义”“杀身成仁”,也就是要人们在生死关头宁可舍弃自己的生命也要保全“仁”。

不成熟的人为了伟大的事业而死去,

成熟的人为了伟大的事业而卑贱地活着

孔子在五种“成仁”“害仁”的境界中,通常不赞成杀身以成仁,如比干,成仁德而失性命。

孔子在“求生以害仁”与“杀身以成仁”二者必选其一的时候,他才赞成“杀身以成仁”,通常赞成的是“不杀身以成仁”,如管仲不死而相齐桓公,“九合诸侯不以兵车”,“一匡天下,民到于今受其赐”,是成仁不必杀身。

讨论举例:中国历史上杀身成仁的君子

“仁”是孔子学说的核心。

“成仁”与“害仁”合而观之,有五种状态。

第一,杀身以成仁,是天地境界,勇圣所为。

第二,不杀身以成仁,道德境界,是智圣所为。

第三,杀身而不成仁,强打硬斗,暴虎冯河,匹夫之勇所为。

第四,既不杀身,也不成仁,平庸混世,庸常之人所为。

第五,求生而害仁,临大节而夺其志者,怯懦之人所为。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

-----文天祥

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

-----谭嗣同

鞠躬尽瘁,死而后已。

-----诸葛亮

【原文】

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(4 16)

【译文】

孔子说:“君子明白大义,小人只知道小利。”

孔子的义利观

4.16子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

4.5子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。”

不反对正当的求利,只是主张见利思义,反对见利忘义。

译文:孔子说:“有钱有地位,这是人人都向往的,但如果不是用"仁道"的方式得来,君子是不接受的;贫穷低贱,这是人人都厌恶的, 但如不是用仁道的方式摆脱,君子是不摆脱的。”

君子爱财,取之有道 。

对于义与利的关系,你是如何看待的?你觉得市场经济时代应树立怎样的义利观?

孔子说“君子喻于义”,主张见利思义,不反对正当的求利。 后来的儒家走向另一个极端,产生了讳言利、排斥利的倾向,如董仲舒就主张“正其谊不谋其利,明其道不计其功”。做任何事情都是为了匡扶正义而不是为了个人的利益。 韩非子则认为君父子之间只有利害关系,没有道义关系。

2、子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

孔子之论符合人为了生存追求利益而又要遵守“道德”、正确处理好利与义关系的实际,应该是所有经商言利者的原则。所以中国历来就有“儒商”,无论是“徽商”还是“晋商”都以“诚信”为本。到现代,如日的本商人、企业家都奉《论语》中的道德为本,大力提倡言“利”而不忘“义”。至于韩非子和董仲舒之论,都走向了两个极端。

所以说理想的价值观应该是义利统一观。

今天,有不少商人、企业家昧着良心、不顾消费者生命健康赚钱。只要能赚大钱,什么都可以去做,而且做得理直气壮。于是,桶装水里装自来水,牛奶里加入三聚氰胺,地沟油……就统统都成了必然。

君子爱财,取之有道

【原文】

子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”(4 9)

【译文】

孔子说:“士人追求正道,但又以自己吃穿不好为耻辱,对这种人,是不值得与他谈论的。”

è

本章和前一章讨论的都是道的问题。本章所讲“道”的含义与前章大致相同。这里,孔子认为,一个人斤斤计较个人的吃穿等生活琐事,他是不会有远大志向的,因此,根本就不必与这样的人去讨论什么道的问题。(4.9)

孔子在此倡导一种什么样的品格?

安贫乐道

(4.9)本章孔子勉励学生要专心致志求道,不为世俗所累。

孔子认为一个士人追求正道就一定是个君子吗?

子曰:士而怀居,不足以为士矣。(《论语·宪问》)

【译文】孔子说:“读书人而留恋安逸,便不配做读书人了。”

士是有志的读书人,如果只求个人生活安适,这就与他的志向相背,不会有所作为,所以不够资格为士。

孔子认为,一个人如果志于道,但贪图享受,斤斤计较个人的吃穿等生活琐事,讨厌物质环境艰苦,怕自己穿不好吃不好,就没有什么可谈的了,他是不会有远大志向的。因为他的心志已经被物质的欲望分占了。也就是说,一个人的意志若被物质环境支配的话,就无法和他谈学问、谈道。

【原文】

子曰:“鄙夫可与事君也与哉?其未得之也,患(不)得之。既得之,患失之。苟患失之,无所不至矣。”(17 15)

【译文】

孔子说:“庸俗浅薄的人能跟他一起事奉君主吗?他在没有得到官位时,总担心得不到。已经得到它了,又怕失去它。如果他担心失掉官职,那他就没有什么坏事做不出来了。”

得到什么?又失去什么?

可以是名利,也可以是地位。总之是他想得到又生怕失去的东西罢了。

患得患失的人什么都做得出来。为了得到自己的一己利益,或者为了保住自己的既得利益,打击同事,排挤异己,不择手段,无所不用其极 。

其实,患得患失的人自己也很痛苦,很无聊,活得并不自在, 并不轻松。那可真是“熙熙攘攘为名利,时时刻刻忙算计”,结果还多半会“算来算去算自己”。对这种人来说,人生就正如哲学家 叔本华所指出,是在痛苦与无聊,欲望与失望之间摇晃的钟摆,永远没有真正满足,真正幸福的一天。

麻烦的是,进入所谓现代社会以后,生活节奏加快,竞争加剧,患得患失的人们越来越多,而从容不迫,悠哉悠哉,保持平静心态的却似乎是越来越少了。

有人认为 “患得之”是生怕得到的意思,你觉得有没有道理?

一是比较得到之后的收获和付出,认为不值得。

二是对以后的责任有畏难情绪,害怕不能胜任。

让自己获得一种心灵上的宁静、从容、笃定

使自己的生命变得饱满、充盈

让你获得心灵的幸福。

子曰:“学而时习之,不亦说乎?

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

孔子曰:“生而知之者上也,学而知之者次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣!”

孔子说:“古之学者为己,今之学者为人。”

乐学

孔子为什么称赞他有道德?

子曰:“贤哉回也,一箪dān食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。”

颜回追求正道,安贫乐道,淡泊名利,不追求生活享受,只追求精神生活的丰富。

成语:箪食陋巷(箪食瓢饮):指贫苦的生活。

颜渊档案

名回,字子渊。春秋末期鲁国人。 《孔子家语》记曰:“年二十九而发白,三十二而死。”后儒曾评价说:“颜子没而圣学亡。”足见颜渊对儒学的重大影响。

“好学”的精神

安贫乐道

“不违仁”

孔子语录

有颜回者好学,不幸短命死矣!今则无。

回也,其心三月不违仁。其余,则日月至焉而已矣。

颜渊死,孔子曰“天丧余!”

颜回乐什么?

当然不应该是乐竹篮子装饭,瓜瓢喝水,也不应该是乐那贫 民窟里面的小巷子,而是另有所乐。至于到底乐什么,孔子在这 里没有说。 不过,我们可以从夫子自道的一段话里找出答案。 在《述而》篇里,孔子说:“吃粗粮,喝冷水,弯过手臂当枕 头,也自有快乐在其中。不仁义的富有和尊贵,对于我来说,就 像天边飘浮的云一样。” 这一段夫子自道实际上与他对颜回的描述极其相近,只不过 明确地点出了主题,这就是“义”。如果不“义”,就是再富贵也 没有意思,相反,只要心中有“义”,就是吃粗茶淡饭,睡觉连枕 头都没有,那也是快乐的。

有其父必有其子,有其师必有其徒。作为孔子的第一高徒,颜 回和老师一样,都是以“义”为乐。这个“义”,也就是仁义、道 义。所以,孔子也好,颜回也好,都是因为心中有了仁义,有了 道义,才能够安于贫困。说到底,也就是安贫乐道,为了精神的 追求而不在意物质生活的窘迫。 当然,孔子、颜回都是圣贤级的人物,风情高达,所以能做 到安贫乐道,对我们一般人来说,要修养到那个境界可真是难得 很,也就只好“不堪其忧”了罢。

7·16子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

本章内容是君子之质(内在修养)。

【评析】

孔子极力提倡“安贫乐道”,认为有理想、有志向的君子,不会总是为自己的吃穿住而奔波的,“饭疏食饮水,曲肱而枕之”,对于有理想的人来讲,可以说是乐在其中。同时,他还提出,不符合于道的富贵荣华,他是坚决不予接受的,对待这些东西,如天上的浮云一般。这种思想深深影响了古代的知识分子,也为一般老百姓所接受。

你怎样理解“浮云”的比喻义?

浮云可使人联想起多种比喻义,如:

⑴云在天上,高不可及,喻富贵与己无关;

⑵浮云至轻至淡,喻我把富贵看得无足轻重。

⑶浮云聚散无常,喻富贵短暂,对我来说是过眼烟云;

【原文】

叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚不曰,其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”(7 19)

【译文】

叶公向子路问孔子是个什么样的人,子路不答。孔子(对子路)说:“你为什么不这样说,他的为人,用功起来忘记了吃饭,快乐起来忘记了忧愁,不觉得衰老将要到来,如此而已。”

shè

此章乃孔子之自述。孔子生平,惟自言好学,而其好学之笃有如此。学有未得,愤而忘食。学有所得,乐以忘忧。学无止境,斯孔子之愤与乐亦无止境。如是,惟日不足,而不知年岁之已往,斯诚一片化境。

钱穆《论语新解》

7·19叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚不曰,其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”

本章内容是君子之质(内在修养)。

【评析】

这一章里孔子自述其心态,“发愤忘食,乐以忘忧”,连自己老了都觉察不出来。孔子从读书学习和各种活动中体味到无穷乐趣,是典型的现实主义和乐观主义者,他不为身旁的小事而烦恼,表现出积极向上的精神面貌。

(课后练习一第一问):从7·16、 7·19两章中来看,你怎样看孔子安贫乐道的思想和乐以忘怀的心境?

答案:这两章,把孔子安贫乐道的生活和乐以忘忧的心境表现得非常传神。他看重的不是物质生活的快乐,而是追求真理过程中产生的快乐。他从读书学习和活动中体味无穷的乐趣。孔子是一个典型的现实主义者和乐观主义者,他不为身旁的小事而烦恼,表现出积极向上的精神面貌。“忘食”“忘忧”“忘老”这“三忘”,把他的这种快乐推向新高峰、新境界。

成语:

发愤忘食:为抒发郁闷而决心努力,以至于忘了吃饭,形容十分勤奋。

乐以忘忧:快乐起来而忘记了忧愁。形容非常高兴。

【读解】

夫子的自我鉴定。 发愤忘食就是我们通常所说的废寝忘食精神,但夫子的废寝 忘食不是打麻将,不是看足球,而是“学而时习之,不亦悦乎?” 追求学问,学而不厌。 乐以忘忧就是“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。” 或者如颜回:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改 其乐。”(《雍也》)所以,是安贫乐道,而不是“打起麻将来就忘 了做学问”或“唱起卡拉OK来就忘了工作”的那种“乐”以忘 “忧”。不知老之将至是心理年龄健康年轻,竞技状态良好,是自强不息,而不是老顽童、老天真。 学而不厌,安贫乐道,自强不息。 这是一个充满生气与活力的形象,一个“老骥伏枥,志在千 里”的形象,一个圣人的形象。

子路问君子。曰:“修己以安人。”

子曰:“己欲立而立人,己欲达而达人。”

见贤思齐,见不贤而内省也。

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得

修己

【原文】

子曰:“君子道者三,我无能焉:仁者不忧,知者不惑,勇者不惧。”子贡曰:“夫子自道也。”(14 28)

【译文】

孔子说:“君子之道有三个方面,我都未能做到:有仁德的人不忧愁,有智慧的人不迷惑,勇敢的人不畏惧。”子贡说:“这正是老师说自己啊!”

一个人有了一种仁义的大胸怀,他的内心无比仁厚、宽和,所以可以忽略很多细节不计较,可以不纠缠于小的得失。只有这样的人,才能真正做到内心安静、坦然。

仁者不忧

什么叫“知(智)者不惑”?

知者对自己、对人生有着足够的了解和领悟,

因而面对外界的诸多选择,心就不会迷惑了。

当今社会,我们的痛苦不是没有选择,而是选择太多。这是一个繁荣时代带给我们的迷惑。

我们无法左右外在的世界,只有让内心的选择能力更强大。当我们很明白如何取舍,那么那些烦恼也就没有了。

智者不惑

当你的内心足够勇敢,足够开阔,你就有了一种勇往直前的力量,自然就不再害怕了。

勇者不惧

一个真君子做到了内心的仁、智、勇,从而就少了忧、惑、惧。也就增强了把握幸福的能力。

而增强把握幸福的能力,正是学习的终极目的。

苏轼在《留侯论》:

古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。

此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

6·23子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。”

本章内容是君子之质(内在修养)。

【评析】

孔子这里所说的“智者”和“仁者”不是一般人,而是那些有修养的“君子”。他希望人们都能做到“智”和“仁”,只要具备了这些品德,就能适应当时社会的要求。

成语:

乐水乐山:原指有人喜爱水,有人喜爱山。后比喻各人所好不同,性情动静各异。

智者也就是聪明人。聪明人通过事理,反应敏捷而又思想活跃, 性情好动就像水不停地流一样,所以用水来进行比拟。 仁者也就是仁厚的人。仁厚的人安于义理,仁慈宽容而不易 冲动,性情好种就像山一样稳重不迁,所以用山来进行比拟。 不过,你如果问一般人乐水还是乐山,所得的回答多半是山水都乐。因为-- “水是眼波横,山是眉峰聚 。 欲问行人去哪边,眉眼盈盈处。”(王观) 山水各有千秋,仁智都是我们的追求,即使力不能及,也要 心向往之。 当然,就实际情况来看,每个人性情有所不同,的确还是有山水差异的。也就是说,有人乐水,有人乐山。 “青山行不尽,绿水去何长。”(崔颢) 你乐水还是乐山呢?

【原文】

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(8 7)

【译文】

曾子说:“士人不可以不心胸开阔、意志坚毅,因为他担子沉重,路途遥远。把实现仁德作为自己的责任,担子难道还不沉重吗?直到死才罢休,难道路途还不遥远吗?”

必须具备两个条件:

一是要“弘”,就是要有宽广的胸襟,宏大的气度,目光远大而包容一切。

一是要“毅”,就是要有坚强的意志,不拔的毅力,果敢的决断,目光犀利而处事利索。

有了这两个条件再持之以恒,死而后已,或许就可以达到仁的境界而称为君子了。

(8.7)本章曾子论述士求仁的要求。

8·7曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

成语:

任重道远:担子很重,路程又长。比喻责任重大,而且要经历长期的艰苦斗争。

死而后已:直到死才罢休。指把毕生的精力全部贡献出来。常与“鞠躬尽瘁”连用。

【读解】

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”(屈原《离骚》) 曾子所要求于读书人的,实际上就是这样一种精神。 沉毅持重的生命意识,壮怀激烈的悲剧心态,将历史扛在自己肩头的英雄形象. 这一切,似乎都只有在传统的文学作品和历史的教科书中去寻找了。 他们是屈原、荆柯、楚霸王、岳飞、陆游、文天祥,或者是哈姆雷特、浮士德。 今天,当我们在呼唤崇高,呼唤英雄,呼唤悲剧意识的时候 是不是应该回到儒学中去,回到曾子所呼唤的精神中去,做一个任重道远,死而后已的读书人呢?

“穷则独善其身,达则兼济天下”

《孟子·尽心上》

一个人在显达的时候能以天下为己任,而在困窘之时还不放弃个人修养,还能心怀天下,这就是君子了。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!吾庐独破受冻死亦足!

诗圣杜甫,我们被杜甫那博大的胸襟和炽烈的感情震撼!

范仲淹,不论是“居庙堂之高”还是“处江湖之远”,都心系天下百姓,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

他是谁?

在他心里:

国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年归国路,10年两弹成。

开创祖国航天,他是先行人。

披荆斩棘,他把智慧锻造成阶梯,留给了后来的攀登者。

他是知识的宝藏,是科学的旗帜,是中华民族知识分子的典范。

钱学森

他是谁?

1982年5月10日,先生溘然长逝,驾鹤西行。先生是笑着走的,因为他做了一个知识分子该做的:

尽管《新人口论》让他受到了极不公正的待遇,但他面对气势汹汹的大批判、大围攻,他公开声明:“学术的尊严不能不维护,真理值得用生命去维护”。

马寅初

【原文】

棘子成曰:“君子质而已矣,何以文为?”子贡曰:“惜乎,夫子之说君子也!驷不及舌。文犹质也,质犹文也,虎豹之鞟犹犬羊之鞟。”(12 8)

【译文】

棘子成说:“君子只要具有好的品质就行了,用那些表面的仪式干什么呢?”子贡说:“夫子您这样谈论君子,真可惜啊!一言既出,驷马难追。文饰如同本质一样重要,本质如同文饰一样重要,。去掉了毛的虎皮、豹皮,就如同去掉了毛的犬皮、羊皮一样。”

kuò

12·8棘子成曰:“君子质而已矣,何以文为?”子贡曰:“惜乎夫子之说君子也!驷不及舌。文犹质也,质犹文也,虎豹之鞟犹犬羊之鞟。”

本章内容是文质之别。

【评析】这里是讲表里一致的问题。棘子成认为作为君子只要有好的品质就可以了,不须外表的文采。但子贡反对这种说法。他的意思是,良好的本质应当有适当的表现形式,否则,本质再好,也无法显现出来。

成语:

一言既出,驷马难追:形容话一出口,就无法收回。

【原文】

子温而厉,威而不猛,恭而安。(7 38)

【译文】

孔子温和而又严厉,威严而不凶猛,庄重而又安祥。这是孔子的学生对孔子的赞扬。孔子认为人有各种欲与情,这是顺因自然的,但人所有的情感与欲求,都必须合乎“中和”的原则。“厉”、“猛”等都有些“过”,而“不及”同样是不可取的。孔子的这些情感与实际表现,可以说正是符合中庸原则的。(7.38)

7.38 子温而厉,威而不猛,恭而安。

温而厉——(态度)待人和蔼可亲又严肃

威而不猛——(神情)威严庄重不凶悍

恭而安——(作风)谦恭谨慎从容不迫

表

里

仁

温和严肃、威而不猛、庄重安详

背诵检测

子曰:“志士仁人, , 。”

无求生以害仁

有杀身以成仁

子曰:“ ,小人喻于利 。”

君子喻于义

子曰:“贤哉!回也。 , , 。人不堪其忧, 。贤哉!回也。”

一箪食

一瓢饮

在陋巷

回也不改其乐

子曰:“饭疏食,饮水, , 。☆ , 。”

曲肱而枕之

乐亦在其中矣

子曰:“女奚不曰,其为人也, , ,不知老之将至云尔。

发愤忘食

乐以忘忧

子曰:“ , ;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。”

知者乐水

仁者乐山

曾子曰:“ , 。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

士不可以不弘毅

任重而道远

不义而富且贵

于我如浮云

注意红体字字音

箪食

曲肱

知者

乐水

鞟

dān

gōng

zhì

yào

kuò

孙以出之

恶衣恶食

xùn

è

礼以行之,孙以出之

女奚不曰

知者不惑

1. 通假字

2. 词类活用

饭疏食,饮水

不义而富且贵

知者乐水,仁者乐山

耻恶衣恶食者

孙通逊

女通汝

知通智

饭:名词作动词

义: 名词作动词

乐:意动用法

耻: 意动用法

1.君子喻于义,小人喻于利

2.何以文为?

3.贤哉,回也!

4.未足与议也

5.鄙夫可与事君也与哉?

3. 文言句式

状语后置句

宾语前置句

主谓倒装

未足与(之)议也 省略句

鄙夫可与(之)事君也与哉?省略句

道

1.志于道,据于德

2.夫子之道也

3.师者,所以传道受业解惑也

4.会天大雨,道不通

5.师道之不传也久矣

以

1.君子义以为质

2.有杀身以成仁

3.乐以忘忧

4.何以文为

4. 一词多义

(正 道)

( 说 )

(道理)

(路)

(风尚)

(介词,把)

(连词,来)

(连词,相当与“而”)

(介词,用)

朗读课文,找出成语,并理解背诵

杀身成仁

患得患失

无所不至

箪食陋巷

发愤忘食

任重道远

死而后已

这一专题中出现了很多成语,请一一找出来

1、原封不动地保留下来

仁人志士 无所不至 仁者乐水,智者乐山 死而后已

2、加以压缩后成为四字成语

杀身成仁 乐而忘忧 任重道远

3、对内容进行概括以后成为固定词语

患得患失 箪食瓢饮 安贫乐道 一马既出,驷马难追

君子者 权重者不媚之,

势盛者不附之,,倾城者

不奉之,貌恶者不讳之,

强者不畏之 ,弱者不欺之,

从善者友之,好恶者弃之,

长则尊之 ,幼则庇之,

为民者安其居 为官者司其

职, 穷不失义,达不离道

此君子之准。

请以“与孔子为邻”为题写一段不少于100字的文字(至少包含3句孔子的名言)。