高中语文统编版选择性必修中册 6.1 记念刘和珍君 课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册 6.1 记念刘和珍君 课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 719.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-09 23:23:47 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

记念刘和珍君

鲁迅

小说集:《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

自 嘲(1932)

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。 破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。 横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。 躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。

段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。在这一惨案中,北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席刘和珍遇难了!刘和珍是鲁迅先生的学生,是位爱国的热血青年,她的牺牲给鲁迅先生带来了莫大的悲哀,而当时的反动文人还在一些刊物上发表文章对爱国青年进行污蔑、中伤,致使鲁迅先生悲愤之极,同年四月,写下了这篇纪念文章。

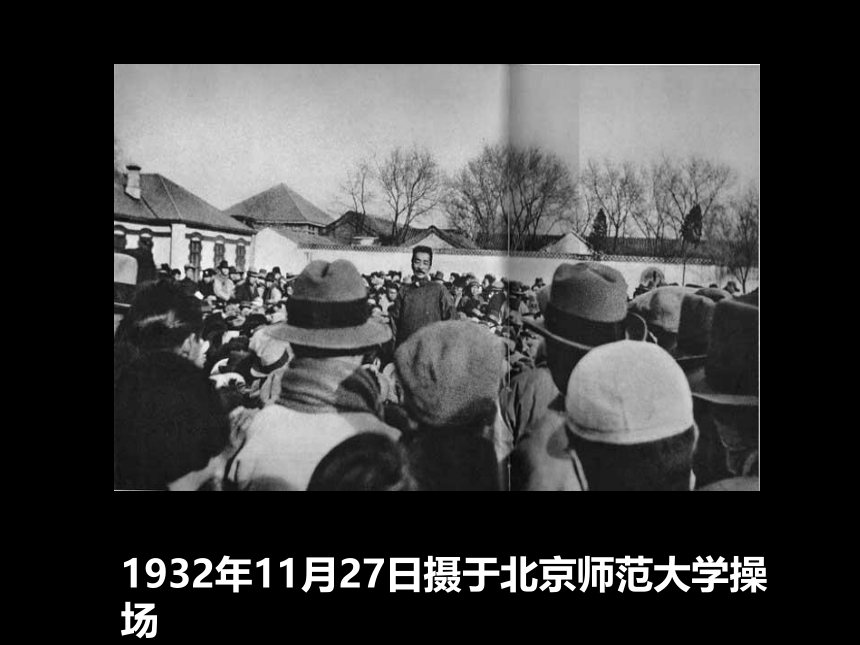

1932年11月27日摄于北京师范大学操场

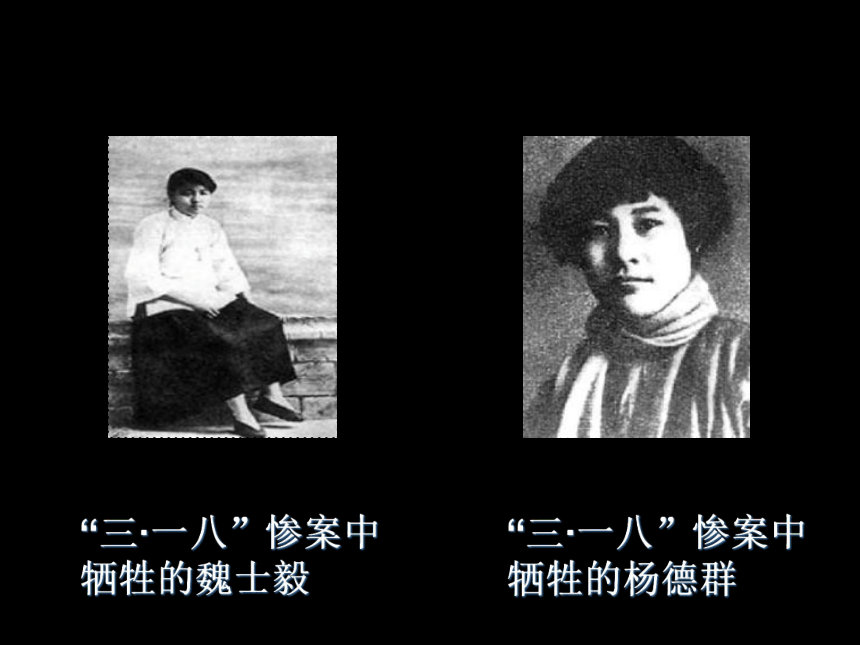

“三·一八”惨案中

牺牲的魏士毅

“三·一八”惨案中

牺牲的杨德群

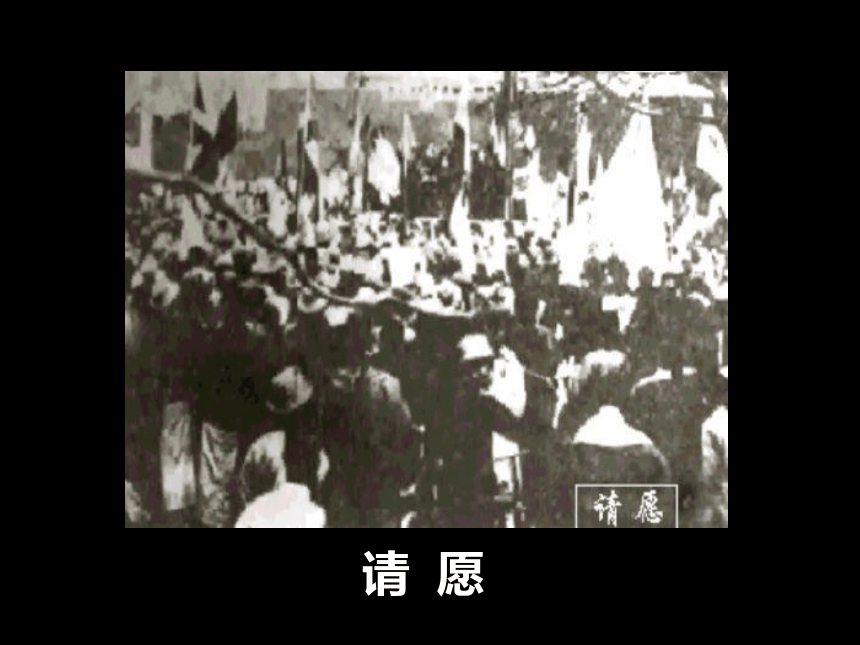

三·一八天安门前集会

游 行 队 伍

请 愿

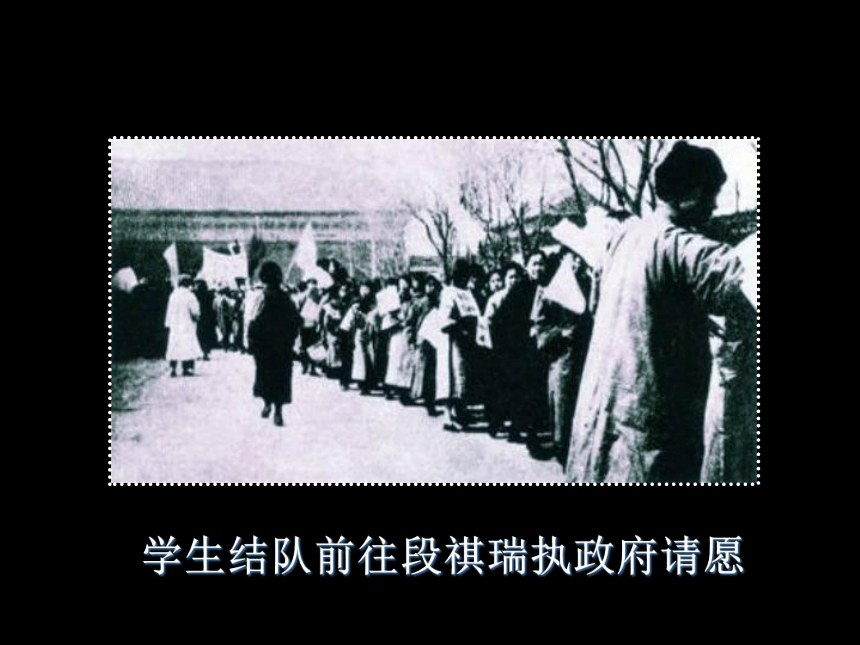

学生结队前往段祺瑞执政府请愿

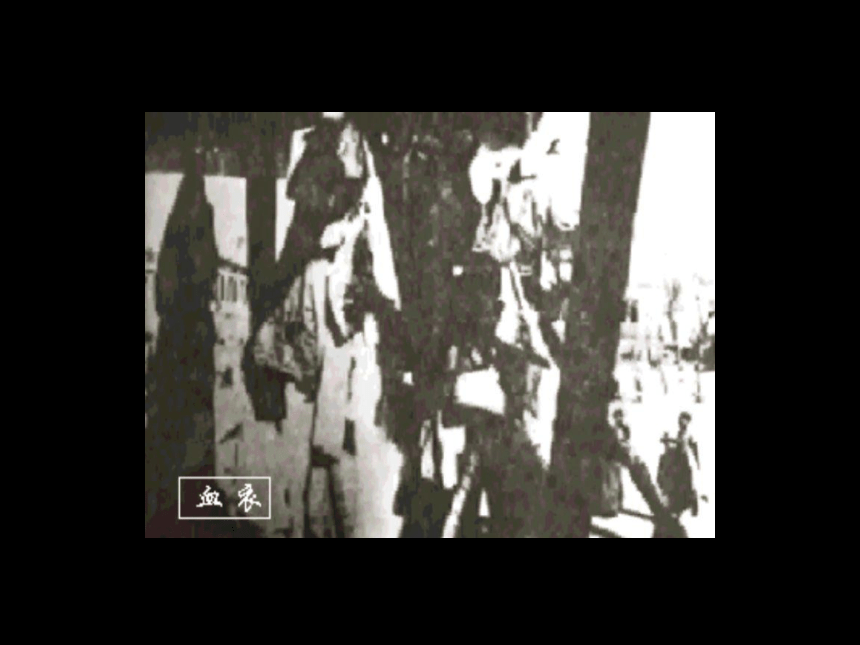

中弹倒下的大学生

段祺瑞政府卫队与群众对峙的情形

三一八惨案中

军阀残酷屠杀群众

枪响之后,鲁迅停止手头的写作,愤然写下《无花的蔷薇之二》(4-9节)。

3月25日《死地》

3月26日《可惨与可笑》

4月1日《纪念刘和珍君》

4月2日《空谈》

4月6日《如此"讨赤"》

5月6日《无花的蔷薇之三》

周作人:《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》 、《对于大残杀的感想》、《可哀与可怕》 、《关于三月十八日的死者》(惭愧我总是‘文字之国’的国民,只会以文字来纪念死者 ) 、《新中国的女子》 、《闲话四则》、《死法》 、 “百日”祭文

20年后,1945年3月18日的日记里不无苍凉地写下:“‘三·一八’的第二天,下著小雪,铁狮子广场上还躺著尸体,身上盖著一层薄雪……。”

40年后,他还在1966年3月18日的日记里写着:“今日是‘三·一八’纪念,倏忽已是四十年,现在记忆的人,已寥若晨星矣。"

1926年3月23日,朱自清在屠杀后五天内就愤怒地写完了《执政府大屠杀记》

4月2日,又写《哀韦杰三君》

蒋梦麟在北大公祭大会上沉痛地说:"我任校长,使人家子弟,社会国家之人材,同学之朋友,如此牺牲,而又无法避免与挽救,此心诚不知如何悲痛。“

林语堂在屠杀后的第三天就写了《悼刘和珍杨德群女士》一文(3月29日发表在《语丝》72期),说自己经过了“有生以来最哀恸的一种经验”。

刚动过手术的梁启超先生也在医院对记者表示自己“极为愤慨”,认为“无论在任何国家,均非依法从严惩办不可”,否则就是政府“自弃于人民矣”。

年轻的诗人闻一多在《晨报》副刊《诗镌》发表《文艺与爱国--纪念三月十八》

刘半农的诗句,经赵元任作曲后传唱全城

邵飘萍办的《京报》,连篇累牍地发表消息,广泛深入地报道"三·一八"的真相。

一个衰亡民族

良知的声音

徘徊 长歌当哭

菲薄 踌躇

桀骜 黯然

噩耗 肆无忌惮

喋血 攒射

屠戮 浸渍

绯红 和蔼

殒身不恤

注音

pái huái

dàng

fěi bó

chóu chú

jié’ào

àn

è

dàn

dié

cuán

lù

zì

fēi

ǎi

yǔn xù

悼念刘和珍君

控诉反动政府

痛斥走狗文人

唤醒麻木庸人

追述生平事迹

概括惨遭杀害

详写遇难经过

劝戒徒手请愿

激励奋然前行

(1~2)写作缘由

(3~5)记念主体

(6~7)教训意义

朗读,理清课文脉络

“真的猛士”指真正勇猛的革命战士。

“惨淡的人生”和“淋漓的鲜血”指反动政府制造凶杀的黑暗现实。因此,第一句可以理解成:真正的革命者敢于正视黑暗的现实的。

“哀痛者”和“幸福者”都是指刘和珍等革命青年:真正的革命者,面对国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,他们又为改变黑暗现实、以勇往直前奋斗献身为最大的幸福。这里“猛士”性格正是作者对自己提出的要求。作者在这篇文章里,也确实以猛士的姿态“敢于直面”“敢于正视”。

“庸人”者,平平常常无所作为的人。这种人对反动派的暴行有所不满,对烈士的死难有所哀痛,但是他们不敢“直面……正视……”他们特别容易忘却“旧迹”,忘却历史的教训,他们不思反抗,苟且偷生.

毅然

追求真理,坚定不移

反抗

坚持正义,敢于斗争

微笑

和蔼亲切,坚毅乐观

黯然

忧思深远,有责任感

欣然

为国为民,自愿参加

刘和珍印象记

《无花的蔷薇之二》

如此残虐险狠的行为,不但在禽兽中所未曾见,便是在人类中也极少有的。

中国只任虎狼侵食,谁也不管。管的只有几个年青的学生,他们本应该安心读书的,而时局飘摇得他们安心不下。

《“死地”》

但各种评论中,我觉得有一些比刀枪更可以惊心动魄者在。这就是几个论客,以为学生们本不应当自蹈死地,前去送死的。倘以为徒手请愿是送死,本国的政府门前是死地,那就中国人真将死无葬身之地。……

《革命时代的文学》

有些民族因为叫苦无用,连苦也不叫了,他们便成为沉默的民族,渐渐更加衰颓下去,……至于富有反抗性的民族,因为叫苦无用,他便觉悟起来,由哀音而变为怒吼。

《“死地”》

但我却恳切地希望 “请愿”的事,从此可以停止了。…… “世界的进步,当然大抵是从流血得来。但这和血的数量,是没有关系的。……知道在中国的死地是极其广博的。

中国的有志于改革的青年,是知道死尸的沉重的,所以总是“请愿”。殊不知别有不觉得死尸的沉重的人们在,而且一并屠杀了“知道死尸的沉重”的心。

死地确乎已在前面,为中国计,觉悟的青年应该不肯轻死了罢。

《空谈》

改革自然不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。

但愿这样的请愿,从此停止就好。

请愿虽然是无论那一国度里常有的事,不至于死的事,但我们已经知道中国是例外,除非你能将“枪林弹雨”消除。正规的战法,也必须对手是英雄才适用。

《无花的蔷薇之二》

这不是一件事的结束,是一件事的开头。

墨写的谎说,决掩不住血写的事实。

血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!

《“空谈”》

在战士不多的地方,这生命就愈宝贵。所谓宝贵者,并非“珍藏于家”乃是要以小本钱换得极大的利息,至少,也必须买卖相当。

“死者倘不埋在活人的心中,那就真真死掉了”

(《空谈》)

杨荫榆之死

1938年的一个严寒的清晨,苏州古城发生了一件惨无人道的事件。 事情发生在盘城楼下的河边。一位姑娘刚洗完衣服站起身,突然迎面走来了几个日本兵,不由分说将姑娘按倒轮奸,用刺刀捅其下部,割其乳房,致使姑娘当场惨死,姑娘赤条条、血淋淋地尸体曝晒城下,令人惨不忍睹。这时,一位戴着老式眼镜、神态清高、穿着考究的老妇手提菜篮经过这里,她一见此状,浑身上下一阵惊悸,随即晕倒在地。 这位老妇是谁?她就是中国较早的一位留美博士,回国后曾任北京女子师范大学校长的杨荫榆女士。在任女师大校长时,她因看不惯进步学生闹学潮,而阻止学生为苦难中国呐喊,进而开除学生。为此,她受到了当时进步师生的强烈反对,成了众所周知的压

制爱国学生的反动人物。最后,她在北京呆不下去了,只得含泪卷起行李,回到了家乡苏州。 回苏州后,杨荫榆当上了苏州中学的英语教师。她晚年视力很不好,尽管戴有高度近视眼镜,但讲课时还必须借助放大镜才能看清课文。学生们虽对之敬畏,但总捺不住好奇心,想和这位严肃的有着特殊经历的老先生开个玩笑。一些调皮的学生终于发现她用放大镜时,她的鼻子看起来特别大且很滑稽,于是,背地里给她起了个“别拿诺姆斯”绰号,并很快在学校中流行开来。 但杨荫榆还是知道了,是她的一个女学生告诉她的。 这天,杨荫榆看到被日军残酷迫害的姑娘尸体后,好久好久,才从昏迷中醒来。这令人发指的血腥事件,使她悲痛万分。她怎么也不会料到,那位告诉过她的绰号的女学生竟会遭遇如此强暴……

当身着黑色大氅,披着满头银丝的杨荫榆女士来到日本驻苏州领事馆门口的时候,她蓦然明白了:当年鲁迅的激愤是正确的。她既为自己过去只知刻板地教书感到了后悔,也为自己当时那副忠实的封建卫道士的面孔感到内疚。 把门的日本兵想把她拒之门外,杨荫榆用流利的日语说明来由,要求见日本领事。日本兵终于被她的身份和气势所慑服,把她领进了日本领事馆。杨荫榆一见到领事,便义正辞严地提出了强烈的抗议,她谴责日寇的胡作非为,指责他们强盗行径,并要日方严惩杀人凶手。在她义正辞严的抗议下,日本领事答应了她的要求。杨荫榆扔下一份前夜赶写的抗议书,凛然离去。 回家之后,她天天等待日本人的答复。可是,她无论如何也想不到,狠毒的日寇已把魔掌向她——一个淡泊清高的老妇伸来。

这一天,杨荫榆像往常一样,挎着菜蓝子上盘门菜场买菜,吴门桥是她的必经之地。她心中想着心事,怎么日本领事馆还没有回音,难道他们一点也不守信用?岂料几个早已盯梢她多时的日本宪兵,偷偷地跟随而至。她正在桥头凝思,一只日寇的大马靴已重重地踢在她纤弱的后腰上,没等她发出一声惊叫,便连人带篮一起坠入深深的河流。 闻讯赶来的人们,只见到漂浮在河面上的一条杨荫榆常用的鹅黄色围巾,以及一只似沉似浮的竹篮……她,因抗议日寇暴行而牺牲了。还未来得及取得当年进步学生的谅解,冲涮清身上背负的反动名声,就默默地永远地去了。 但历史是公正的,杨荫榆终以她的正义和无畏的精神给自己的一生划上了一个美丽的句号。

记念刘和珍君

鲁迅

小说集:《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

自 嘲(1932)

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。 破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。 横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。 躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。

段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。在这一惨案中,北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席刘和珍遇难了!刘和珍是鲁迅先生的学生,是位爱国的热血青年,她的牺牲给鲁迅先生带来了莫大的悲哀,而当时的反动文人还在一些刊物上发表文章对爱国青年进行污蔑、中伤,致使鲁迅先生悲愤之极,同年四月,写下了这篇纪念文章。

1932年11月27日摄于北京师范大学操场

“三·一八”惨案中

牺牲的魏士毅

“三·一八”惨案中

牺牲的杨德群

三·一八天安门前集会

游 行 队 伍

请 愿

学生结队前往段祺瑞执政府请愿

中弹倒下的大学生

段祺瑞政府卫队与群众对峙的情形

三一八惨案中

军阀残酷屠杀群众

枪响之后,鲁迅停止手头的写作,愤然写下《无花的蔷薇之二》(4-9节)。

3月25日《死地》

3月26日《可惨与可笑》

4月1日《纪念刘和珍君》

4月2日《空谈》

4月6日《如此"讨赤"》

5月6日《无花的蔷薇之三》

周作人:《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》 、《对于大残杀的感想》、《可哀与可怕》 、《关于三月十八日的死者》(惭愧我总是‘文字之国’的国民,只会以文字来纪念死者 ) 、《新中国的女子》 、《闲话四则》、《死法》 、 “百日”祭文

20年后,1945年3月18日的日记里不无苍凉地写下:“‘三·一八’的第二天,下著小雪,铁狮子广场上还躺著尸体,身上盖著一层薄雪……。”

40年后,他还在1966年3月18日的日记里写着:“今日是‘三·一八’纪念,倏忽已是四十年,现在记忆的人,已寥若晨星矣。"

1926年3月23日,朱自清在屠杀后五天内就愤怒地写完了《执政府大屠杀记》

4月2日,又写《哀韦杰三君》

蒋梦麟在北大公祭大会上沉痛地说:"我任校长,使人家子弟,社会国家之人材,同学之朋友,如此牺牲,而又无法避免与挽救,此心诚不知如何悲痛。“

林语堂在屠杀后的第三天就写了《悼刘和珍杨德群女士》一文(3月29日发表在《语丝》72期),说自己经过了“有生以来最哀恸的一种经验”。

刚动过手术的梁启超先生也在医院对记者表示自己“极为愤慨”,认为“无论在任何国家,均非依法从严惩办不可”,否则就是政府“自弃于人民矣”。

年轻的诗人闻一多在《晨报》副刊《诗镌》发表《文艺与爱国--纪念三月十八》

刘半农的诗句,经赵元任作曲后传唱全城

邵飘萍办的《京报》,连篇累牍地发表消息,广泛深入地报道"三·一八"的真相。

一个衰亡民族

良知的声音

徘徊 长歌当哭

菲薄 踌躇

桀骜 黯然

噩耗 肆无忌惮

喋血 攒射

屠戮 浸渍

绯红 和蔼

殒身不恤

注音

pái huái

dàng

fěi bó

chóu chú

jié’ào

àn

è

dàn

dié

cuán

lù

zì

fēi

ǎi

yǔn xù

悼念刘和珍君

控诉反动政府

痛斥走狗文人

唤醒麻木庸人

追述生平事迹

概括惨遭杀害

详写遇难经过

劝戒徒手请愿

激励奋然前行

(1~2)写作缘由

(3~5)记念主体

(6~7)教训意义

朗读,理清课文脉络

“真的猛士”指真正勇猛的革命战士。

“惨淡的人生”和“淋漓的鲜血”指反动政府制造凶杀的黑暗现实。因此,第一句可以理解成:真正的革命者敢于正视黑暗的现实的。

“哀痛者”和“幸福者”都是指刘和珍等革命青年:真正的革命者,面对国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,他们又为改变黑暗现实、以勇往直前奋斗献身为最大的幸福。这里“猛士”性格正是作者对自己提出的要求。作者在这篇文章里,也确实以猛士的姿态“敢于直面”“敢于正视”。

“庸人”者,平平常常无所作为的人。这种人对反动派的暴行有所不满,对烈士的死难有所哀痛,但是他们不敢“直面……正视……”他们特别容易忘却“旧迹”,忘却历史的教训,他们不思反抗,苟且偷生.

毅然

追求真理,坚定不移

反抗

坚持正义,敢于斗争

微笑

和蔼亲切,坚毅乐观

黯然

忧思深远,有责任感

欣然

为国为民,自愿参加

刘和珍印象记

《无花的蔷薇之二》

如此残虐险狠的行为,不但在禽兽中所未曾见,便是在人类中也极少有的。

中国只任虎狼侵食,谁也不管。管的只有几个年青的学生,他们本应该安心读书的,而时局飘摇得他们安心不下。

《“死地”》

但各种评论中,我觉得有一些比刀枪更可以惊心动魄者在。这就是几个论客,以为学生们本不应当自蹈死地,前去送死的。倘以为徒手请愿是送死,本国的政府门前是死地,那就中国人真将死无葬身之地。……

《革命时代的文学》

有些民族因为叫苦无用,连苦也不叫了,他们便成为沉默的民族,渐渐更加衰颓下去,……至于富有反抗性的民族,因为叫苦无用,他便觉悟起来,由哀音而变为怒吼。

《“死地”》

但我却恳切地希望 “请愿”的事,从此可以停止了。…… “世界的进步,当然大抵是从流血得来。但这和血的数量,是没有关系的。……知道在中国的死地是极其广博的。

中国的有志于改革的青年,是知道死尸的沉重的,所以总是“请愿”。殊不知别有不觉得死尸的沉重的人们在,而且一并屠杀了“知道死尸的沉重”的心。

死地确乎已在前面,为中国计,觉悟的青年应该不肯轻死了罢。

《空谈》

改革自然不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。

但愿这样的请愿,从此停止就好。

请愿虽然是无论那一国度里常有的事,不至于死的事,但我们已经知道中国是例外,除非你能将“枪林弹雨”消除。正规的战法,也必须对手是英雄才适用。

《无花的蔷薇之二》

这不是一件事的结束,是一件事的开头。

墨写的谎说,决掩不住血写的事实。

血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!

《“空谈”》

在战士不多的地方,这生命就愈宝贵。所谓宝贵者,并非“珍藏于家”乃是要以小本钱换得极大的利息,至少,也必须买卖相当。

“死者倘不埋在活人的心中,那就真真死掉了”

(《空谈》)

杨荫榆之死

1938年的一个严寒的清晨,苏州古城发生了一件惨无人道的事件。 事情发生在盘城楼下的河边。一位姑娘刚洗完衣服站起身,突然迎面走来了几个日本兵,不由分说将姑娘按倒轮奸,用刺刀捅其下部,割其乳房,致使姑娘当场惨死,姑娘赤条条、血淋淋地尸体曝晒城下,令人惨不忍睹。这时,一位戴着老式眼镜、神态清高、穿着考究的老妇手提菜篮经过这里,她一见此状,浑身上下一阵惊悸,随即晕倒在地。 这位老妇是谁?她就是中国较早的一位留美博士,回国后曾任北京女子师范大学校长的杨荫榆女士。在任女师大校长时,她因看不惯进步学生闹学潮,而阻止学生为苦难中国呐喊,进而开除学生。为此,她受到了当时进步师生的强烈反对,成了众所周知的压

制爱国学生的反动人物。最后,她在北京呆不下去了,只得含泪卷起行李,回到了家乡苏州。 回苏州后,杨荫榆当上了苏州中学的英语教师。她晚年视力很不好,尽管戴有高度近视眼镜,但讲课时还必须借助放大镜才能看清课文。学生们虽对之敬畏,但总捺不住好奇心,想和这位严肃的有着特殊经历的老先生开个玩笑。一些调皮的学生终于发现她用放大镜时,她的鼻子看起来特别大且很滑稽,于是,背地里给她起了个“别拿诺姆斯”绰号,并很快在学校中流行开来。 但杨荫榆还是知道了,是她的一个女学生告诉她的。 这天,杨荫榆看到被日军残酷迫害的姑娘尸体后,好久好久,才从昏迷中醒来。这令人发指的血腥事件,使她悲痛万分。她怎么也不会料到,那位告诉过她的绰号的女学生竟会遭遇如此强暴……

当身着黑色大氅,披着满头银丝的杨荫榆女士来到日本驻苏州领事馆门口的时候,她蓦然明白了:当年鲁迅的激愤是正确的。她既为自己过去只知刻板地教书感到了后悔,也为自己当时那副忠实的封建卫道士的面孔感到内疚。 把门的日本兵想把她拒之门外,杨荫榆用流利的日语说明来由,要求见日本领事。日本兵终于被她的身份和气势所慑服,把她领进了日本领事馆。杨荫榆一见到领事,便义正辞严地提出了强烈的抗议,她谴责日寇的胡作非为,指责他们强盗行径,并要日方严惩杀人凶手。在她义正辞严的抗议下,日本领事答应了她的要求。杨荫榆扔下一份前夜赶写的抗议书,凛然离去。 回家之后,她天天等待日本人的答复。可是,她无论如何也想不到,狠毒的日寇已把魔掌向她——一个淡泊清高的老妇伸来。

这一天,杨荫榆像往常一样,挎着菜蓝子上盘门菜场买菜,吴门桥是她的必经之地。她心中想着心事,怎么日本领事馆还没有回音,难道他们一点也不守信用?岂料几个早已盯梢她多时的日本宪兵,偷偷地跟随而至。她正在桥头凝思,一只日寇的大马靴已重重地踢在她纤弱的后腰上,没等她发出一声惊叫,便连人带篮一起坠入深深的河流。 闻讯赶来的人们,只见到漂浮在河面上的一条杨荫榆常用的鹅黄色围巾,以及一只似沉似浮的竹篮……她,因抗议日寇暴行而牺牲了。还未来得及取得当年进步学生的谅解,冲涮清身上背负的反动名声,就默默地永远地去了。 但历史是公正的,杨荫榆终以她的正义和无畏的精神给自己的一生划上了一个美丽的句号。