历史高中(岳麓版)选修一2.5《北魏孝文帝改革与民族融合》课件1

文档属性

| 名称 | 历史高中(岳麓版)选修一2.5《北魏孝文帝改革与民族融合》课件1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-09-18 21:07:14 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

北魏孝文帝改革与民族融合

课标要求:

(1)了解北魏孝文帝改革的背景。

(2)归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

(3)探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

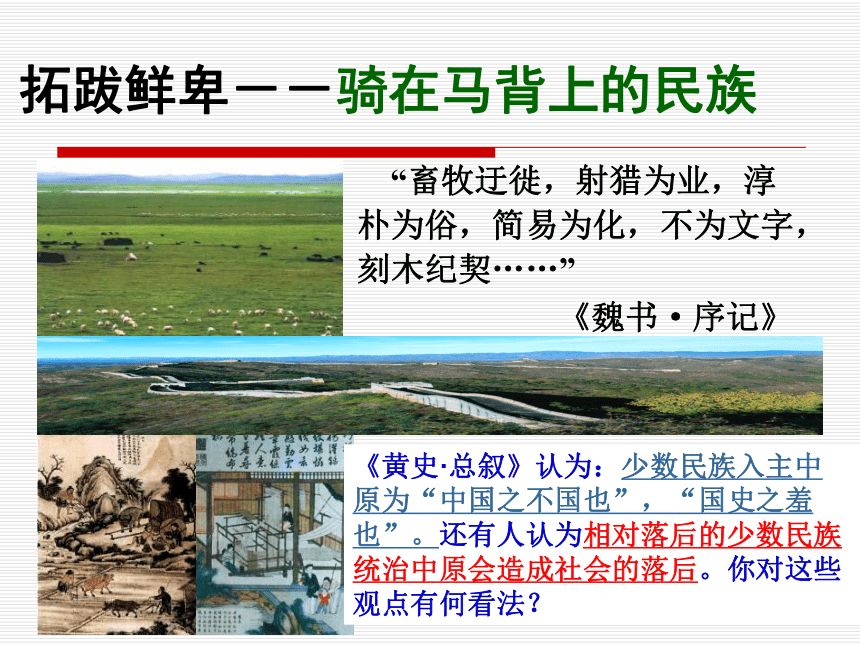

“畜牧迂徙,射猎为业,淳朴为俗,简易为化,不为文字,刻木纪契……”

《魏书·序记》

拓跋鲜卑--骑在马背上的民族

《黄史·总叙》认为:少数民族入主中原为“中国之不国也”,“国史之羞也”。还有人认为相对落后的少数民族统治中原会造成社会的落后。你对这些观点有何看法?

北魏虽然凭借武力统一了黄河流域,但统治者却寝食不安。

到了北魏孝文帝统治时,派你们作特使,到下面微服私访,分析当时社会存在的问题,回来后准备上朝如实禀报。

——XXX的奏折

北魏统一北方后,社会发展水平落后

民族歧视、压迫政策

鲜卑贵族巧取豪夺,人民赋役繁重

长期战乱,土地荒芜、经济衰退

宗主督护制

官无俸禄,任意搜括

平城地处塞北,农业生产条件差

语言隔阂、服装、姓氏等民族差异

经济:均田制

政治:三长制、

整顿吏治(俸禄制、任期考核制)

风俗习惯:迁都洛阳、

移风易俗①易服装、②讲汉话、

③改汉姓、④通婚姻、

⑤改籍贯

——改革内容

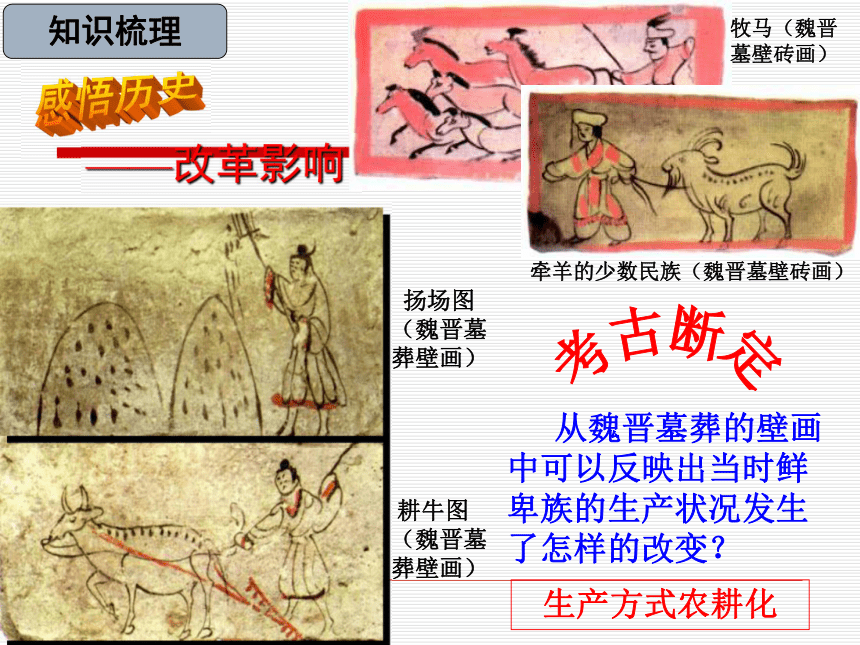

耕牛图(魏晋墓葬壁画)

扬场图(魏晋墓葬壁画)

从魏晋墓葬的壁画中可以反映出当时鲜卑族的生产状况发生了怎样的改变?

牧马(魏晋墓壁砖画)

牵羊的少数民族(魏晋墓壁砖画)

——改革影响

生产方式农耕化

知识梳理

鲜卑人乐俑

中国古代礼乐源自周礼,孔子的“仁”是对礼乐的高度浓缩,历代封建统治者沿用该制度维护自身统治。

鲜卑人乐俑

从材料和图片中,你能得出什么认识?

社会制度封建化

请你分析这两尊佛像在服饰上有什么不同?这说明了什么?

山西大同云冈石窟

河南洛阳龙门石窟

生活方式汉族化

阅读下列材料:

材料一 (陆)睿(原姓步六孤)始十余岁,袭爵抚军大将军、平原王……娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖(即孝文帝)未改其姓。 ——《魏书》卷四十。

材料二 (迁都洛阳后)高祖曰:“今恂(即太子)欲违父背尊,跨据恒朔(今山西大同,内蒙古河套一带)。……此小儿今日不灭,乃是国家之大祸……”乃废为庶人。 ——《魏书》卷二十二。

材料三 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》。

请回答:(1)材料一中,崔鉴对陆睿的不满反映出当时民族关系存在什么问题?为此,孝文帝采取了哪些改革措施?(6分)

(2)材料二中孝文帝对太子恂的处理说明了什么?(2分)

(3)依据材料三,分析孝文帝改革产生的影响。(4分)

高考直通车:08年江苏

⑴汉族和鲜卑之间存在着民族矛盾。

推行了改汉姓、改语言、改服饰、通婚姻、改制度等方面的汉化措施。

⑵改革面临着阻力;孝文帝推进改革的坚强决心。

⑶促进了民族融合,为唐朝大一统和文化繁荣(为重新走向国家统一)奠定了基础。

孝文帝改革成功的原因

深度分析

(1)顺应历史发展的潮流——改革成功的根本原因

(2)内容全面,措施得力

(3)冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革

(4)符合民族融合的趋势和各族人民的愿望

从孝文帝改革中得出什么启示

(1) 改革是社会发展的强大动力;适应生产力发展需要、符合社会发展规律和顺应人民愿望的进步改革能推动社会的进步和发展。

(2) 锐意改革,不断创新,与时俱进是民族文化的精髓和社会进步的灵魂;

(3) 农耕文明和游牧文明不断碰撞、融合,逐步形成、发展和不断完善了中华文明;

其一:有人认为北魏孝文帝是盖世英雄,也有人认为他是毁灭本民族的千古罪人。试结合所学的相关内容,简要谈谈你对这个问题的看法。

其二:改革学到了汉人的繁琐腐朽,而丢掉了勇武质朴。

孝文帝顺应时代潮流,进行了一系列改革:

改革内容、改革的历史意义!

当然,孝文帝改革全盘汉化,忽视了保持本民族文化特点,使得鲜卑族拓拔部逐渐溶入其他民族,这是值得我们吸取的教训。

链接高考

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族的进步为标准,而不能某一少数民族的“衰亡”论道。

材料一:有学术观点认为:孝文帝的汉化是“迂腐的儒化”,“消极的汉化”,“学来的是汉人的繁缛腐朽,丢掉的却是拓跋的长处——勇武质朴”。

材料二新文化运动时期有人提出要废除汉字,全盘西化。

材料三 (2006年12月4日《新闻晨报》)中国形象标志将来可能不再是“龙”。由上海外国语大学党委书记、上海市公共关系学会副会长吴友富教授领衔,重新建构中国国家形象品牌这一重要研究已正式被列入上海市哲学社会科学规划课题立项。吴友富认为龙在西方世界被认为是一种充满霸气和攻击性的庞然大物,会让外国人由此片面而武断地产生一些不符合实际的联想,中国应改换新的形象标志。

以上三则材料给我国今天的改革以哪些启示?

学有所思

“秦长城长度超过万里,标志着万里长城的开始;同时也代表着中华大地上两种不同文化形态共存的开始。” --中央民族大学历史系教授李鸿宾

长城--

农耕文明的防卫线?

两种文明的分隔线?

升华探究

中华民族是个大家庭,生活在这片土地上的各族人民经过数千年的交流融合,已成为一个不可分割的整体。

在漫长的历史进程中,各族人民相互学习、相互影响,在衣食起居、风俗习惯等方面表现尤为明显。

汉族文明尽管在历史上的多数时期和多数方面领先于其他民族,但在彼此交往过程中,汉族也向其他民族学习到了很多先进的东西。

华夏文明是各民族共同缔造的。

从我们的身边入手进行小调查,看一看我们汉族的生活习俗上都有哪些受到少数民族的影响 ?(服饰 、饮食 、艺术 ----)

北魏孝文帝改革与民族融合

课标要求:

(1)了解北魏孝文帝改革的背景。

(2)归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

(3)探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

“畜牧迂徙,射猎为业,淳朴为俗,简易为化,不为文字,刻木纪契……”

《魏书·序记》

拓跋鲜卑--骑在马背上的民族

《黄史·总叙》认为:少数民族入主中原为“中国之不国也”,“国史之羞也”。还有人认为相对落后的少数民族统治中原会造成社会的落后。你对这些观点有何看法?

北魏虽然凭借武力统一了黄河流域,但统治者却寝食不安。

到了北魏孝文帝统治时,派你们作特使,到下面微服私访,分析当时社会存在的问题,回来后准备上朝如实禀报。

——XXX的奏折

北魏统一北方后,社会发展水平落后

民族歧视、压迫政策

鲜卑贵族巧取豪夺,人民赋役繁重

长期战乱,土地荒芜、经济衰退

宗主督护制

官无俸禄,任意搜括

平城地处塞北,农业生产条件差

语言隔阂、服装、姓氏等民族差异

经济:均田制

政治:三长制、

整顿吏治(俸禄制、任期考核制)

风俗习惯:迁都洛阳、

移风易俗①易服装、②讲汉话、

③改汉姓、④通婚姻、

⑤改籍贯

——改革内容

耕牛图(魏晋墓葬壁画)

扬场图(魏晋墓葬壁画)

从魏晋墓葬的壁画中可以反映出当时鲜卑族的生产状况发生了怎样的改变?

牧马(魏晋墓壁砖画)

牵羊的少数民族(魏晋墓壁砖画)

——改革影响

生产方式农耕化

知识梳理

鲜卑人乐俑

中国古代礼乐源自周礼,孔子的“仁”是对礼乐的高度浓缩,历代封建统治者沿用该制度维护自身统治。

鲜卑人乐俑

从材料和图片中,你能得出什么认识?

社会制度封建化

请你分析这两尊佛像在服饰上有什么不同?这说明了什么?

山西大同云冈石窟

河南洛阳龙门石窟

生活方式汉族化

阅读下列材料:

材料一 (陆)睿(原姓步六孤)始十余岁,袭爵抚军大将军、平原王……娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖(即孝文帝)未改其姓。 ——《魏书》卷四十。

材料二 (迁都洛阳后)高祖曰:“今恂(即太子)欲违父背尊,跨据恒朔(今山西大同,内蒙古河套一带)。……此小儿今日不灭,乃是国家之大祸……”乃废为庶人。 ——《魏书》卷二十二。

材料三 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》。

请回答:(1)材料一中,崔鉴对陆睿的不满反映出当时民族关系存在什么问题?为此,孝文帝采取了哪些改革措施?(6分)

(2)材料二中孝文帝对太子恂的处理说明了什么?(2分)

(3)依据材料三,分析孝文帝改革产生的影响。(4分)

高考直通车:08年江苏

⑴汉族和鲜卑之间存在着民族矛盾。

推行了改汉姓、改语言、改服饰、通婚姻、改制度等方面的汉化措施。

⑵改革面临着阻力;孝文帝推进改革的坚强决心。

⑶促进了民族融合,为唐朝大一统和文化繁荣(为重新走向国家统一)奠定了基础。

孝文帝改革成功的原因

深度分析

(1)顺应历史发展的潮流——改革成功的根本原因

(2)内容全面,措施得力

(3)冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革

(4)符合民族融合的趋势和各族人民的愿望

从孝文帝改革中得出什么启示

(1) 改革是社会发展的强大动力;适应生产力发展需要、符合社会发展规律和顺应人民愿望的进步改革能推动社会的进步和发展。

(2) 锐意改革,不断创新,与时俱进是民族文化的精髓和社会进步的灵魂;

(3) 农耕文明和游牧文明不断碰撞、融合,逐步形成、发展和不断完善了中华文明;

其一:有人认为北魏孝文帝是盖世英雄,也有人认为他是毁灭本民族的千古罪人。试结合所学的相关内容,简要谈谈你对这个问题的看法。

其二:改革学到了汉人的繁琐腐朽,而丢掉了勇武质朴。

孝文帝顺应时代潮流,进行了一系列改革:

改革内容、改革的历史意义!

当然,孝文帝改革全盘汉化,忽视了保持本民族文化特点,使得鲜卑族拓拔部逐渐溶入其他民族,这是值得我们吸取的教训。

链接高考

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族的进步为标准,而不能某一少数民族的“衰亡”论道。

材料一:有学术观点认为:孝文帝的汉化是“迂腐的儒化”,“消极的汉化”,“学来的是汉人的繁缛腐朽,丢掉的却是拓跋的长处——勇武质朴”。

材料二新文化运动时期有人提出要废除汉字,全盘西化。

材料三 (2006年12月4日《新闻晨报》)中国形象标志将来可能不再是“龙”。由上海外国语大学党委书记、上海市公共关系学会副会长吴友富教授领衔,重新建构中国国家形象品牌这一重要研究已正式被列入上海市哲学社会科学规划课题立项。吴友富认为龙在西方世界被认为是一种充满霸气和攻击性的庞然大物,会让外国人由此片面而武断地产生一些不符合实际的联想,中国应改换新的形象标志。

以上三则材料给我国今天的改革以哪些启示?

学有所思

“秦长城长度超过万里,标志着万里长城的开始;同时也代表着中华大地上两种不同文化形态共存的开始。” --中央民族大学历史系教授李鸿宾

长城--

农耕文明的防卫线?

两种文明的分隔线?

升华探究

中华民族是个大家庭,生活在这片土地上的各族人民经过数千年的交流融合,已成为一个不可分割的整体。

在漫长的历史进程中,各族人民相互学习、相互影响,在衣食起居、风俗习惯等方面表现尤为明显。

汉族文明尽管在历史上的多数时期和多数方面领先于其他民族,但在彼此交往过程中,汉族也向其他民族学习到了很多先进的东西。

华夏文明是各民族共同缔造的。

从我们的身边入手进行小调查,看一看我们汉族的生活习俗上都有哪些受到少数民族的影响 ?(服饰 、饮食 、艺术 ----)