人教版(五四制)八年级全一册化学 第三单元 课题1 分子和原子(教案)

文档属性

| 名称 | 人教版(五四制)八年级全一册化学 第三单元 课题1 分子和原子(教案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-11 07:08:15 | ||

图片预览

文档简介

一、课件整体设计说明

课件内容是人教版初中化学九年级上的第三单元课题1 《分子和原子》。课件主要应用Promethean普罗米修斯电子白板交互平台软件制作,整合了各类常见的教学资源,如Ppt和Flash等,课件重于电子白板的互动优势,利于增强课堂教学的实效性。

课件主要由上课课件和说课课件两部分组成,在课件的首页提供了①整体说明②说课入口③授课入口。

(一)整体说明

在课件整体说明中定义及解释了,课件中具体操作的各类图标及内容,如下一页教学环节跳转,使用说明,环节说明等。

授课部分

在上课课件部分,设计为:通过教学环节的跳转,实施整个教学,体现教学的完整性和严谨性。各环节中每页右上方均提供本页面的设计意图利于使用者的理解。

二、技术名称、设计理念及操作指南

(一)教学流程图

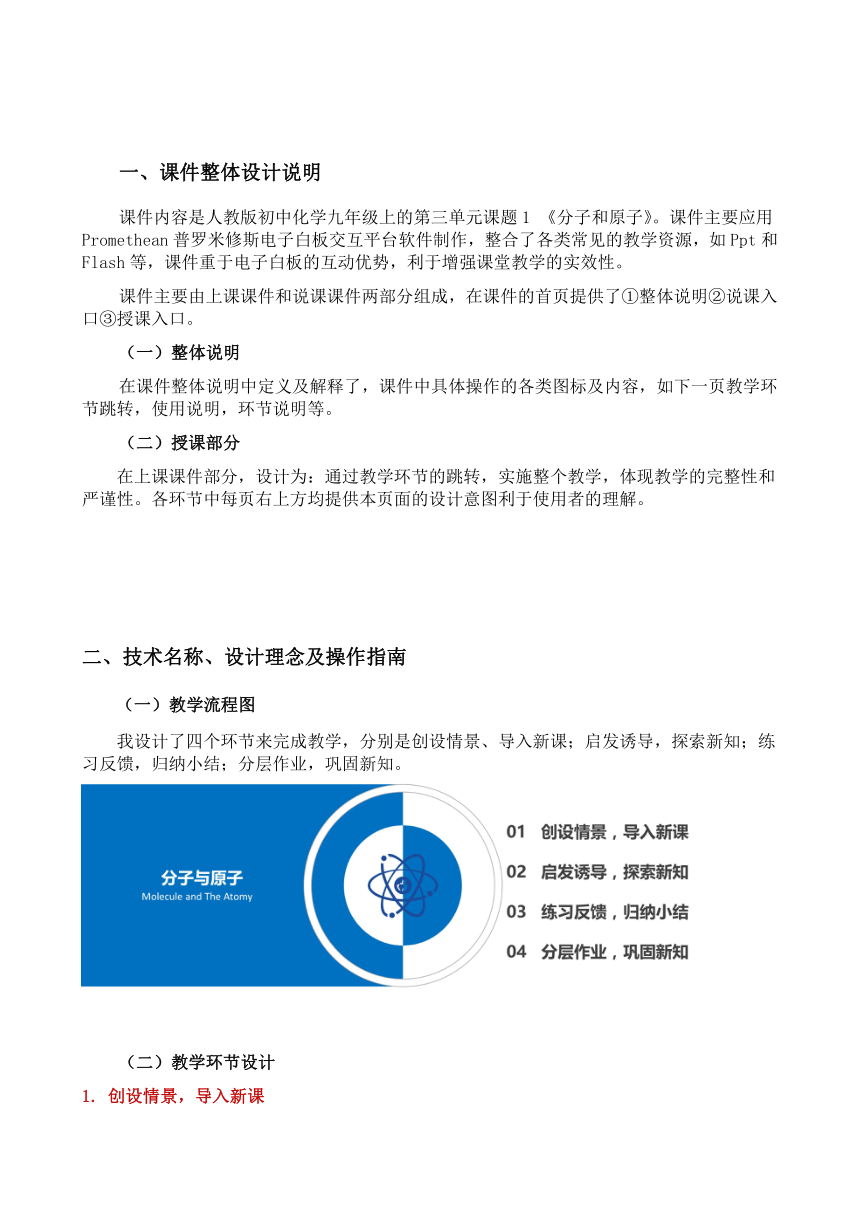

我设计了四个环节来完成教学,分别是创设情景、导入新课;启发诱导,探索新知;练习反馈,归纳小结;分层作业,巩固新知。

教学环节设计

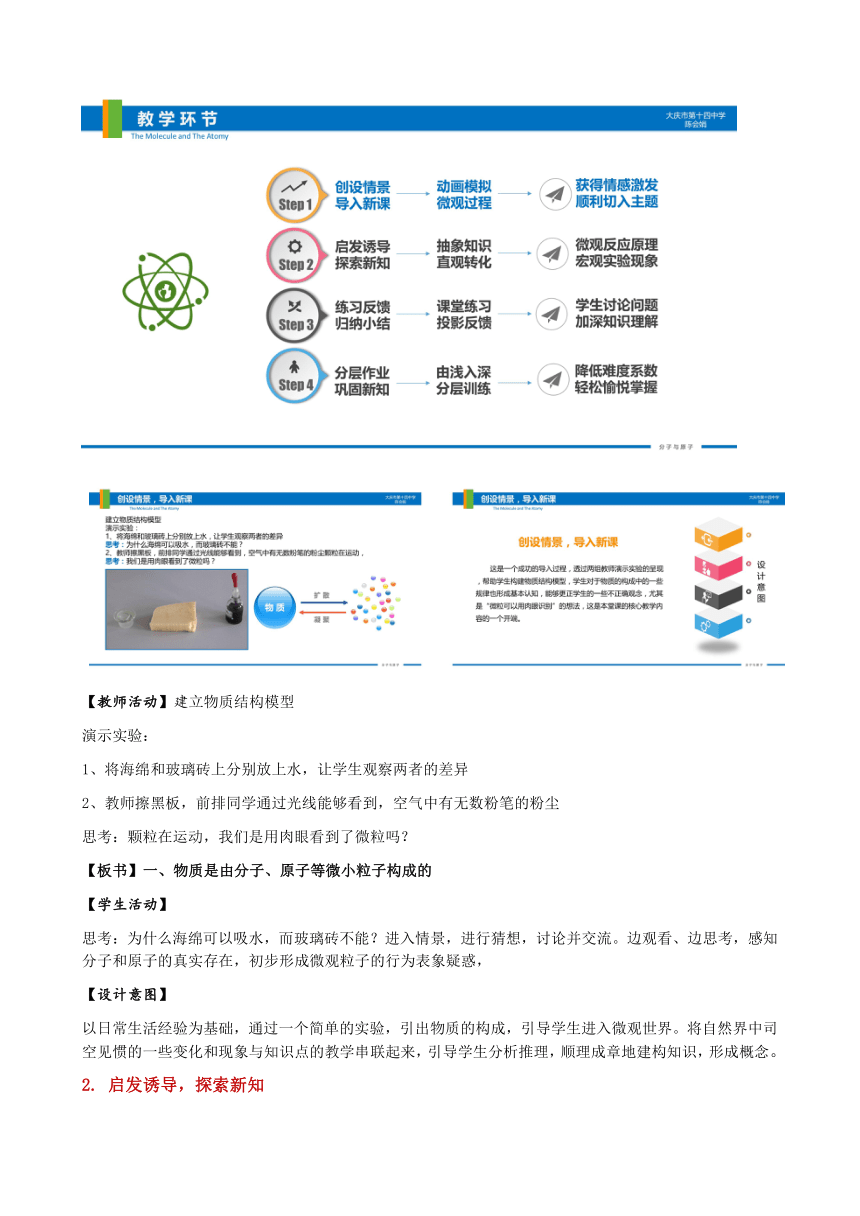

创设情景,导入新课

【教师活动】建立物质结构模型

演示实验:

1、将海绵和玻璃砖上分别放上水,让学生观察两者的差异

2、教师擦黑板,前排同学通过光线能够看到,空气中有无数粉笔的粉尘

思考:颗粒在运动,我们是用肉眼看到了微粒吗?

【板书】一、物质是由分子、原子等微小粒子构成的

【学生活动】

思考:为什么海绵可以吸水,而玻璃砖不能?进入情景,进行猜想,讨论并交流。边观看、边思考,感知分子和原子的真实存在,初步形成微观粒子的行为表象疑惑,

【设计意图】

以日常生活经验为基础,通过一个简单的实验,引出物质的构成,引导学生进入微观世界。将自然界中司空见惯的一些变化和现象与知识点的教学串联起来,引导学生分析推理,顺理成章地建构知识,形成概念。

2. 启发诱导,探索新知

【教师活动】

【展示】一个男孩与他的原子微电影播放

【板书】二、分子的基本性质1、 分子、原子都很小

【学生活动】

边听、边思考,从具体的数字中感知分子的质量和体积都很小;从猜一猜的问题中引发探求新知的欲望

【设计意图】

通过观察分析与科学事实的呈现,让学生感知分子、原子的真实存在。

活动一【探究1】构成物质的分子会不会运动

【教师活动】

【分组探究】

1、人员配置:将学生分为四组,合作完成浓氨水和酚酞溶液的探究实验。

2、反馈调控:教师随时关注学生的实验过程,帮助学生更好的领会科学探究的方法。

3、引导总结:引导学生归纳总结出分子总是在不断运动的性质。

【板书】2、分子总是在不断地运动

【学生活动】

观察实验现象,讨论交流得出实验结论。学生实验探究,观察、记录现象。小组之间归纳、交流实验现象。

分组实验后,由小组代表汇报探究结果,交流实验过程中所观察到的现象和由此发现的新知。从微观角度认识分子运动的客观真实性。

【设计意图】

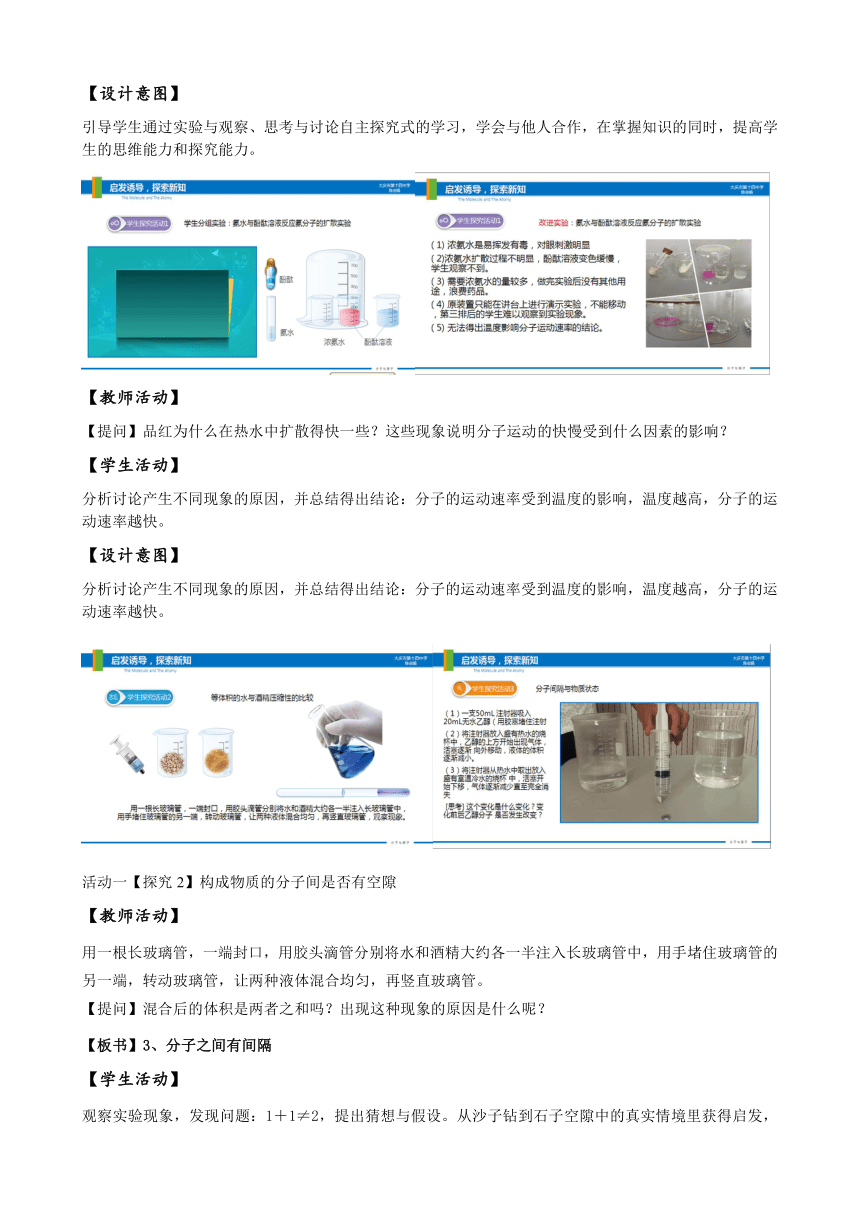

引导学生通过实验与观察、思考与讨论自主探究式的学习,学会与他人合作,在掌握知识的同时,提高学生的思维能力和探究能力。

【教师活动】

【提问】品红为什么在热水中扩散得快一些?这些现象说明分子运动的快慢受到什么因素的影响?

【学生活动】

分析讨论产生不同现象的原因,并总结得出结论:分子的运动速率受到温度的影响,温度越高,分子的运动速率越快。

【设计意图】

分析讨论产生不同现象的原因,并总结得出结论:分子的运动速率受到温度的影响,温度越高,分子的运动速率越快。

活动一【探究2】构成物质的分子间是否有空隙

【教师活动】

用一根长玻璃管,一端封口,用胶头滴管分别将水和酒精大约各一半注入长玻璃管中,用手堵住玻璃管的另一端,转动玻璃管,让两种液体混合均匀,再竖直玻璃管。

【提问】混合后的体积是两者之和吗?出现这种现象的原因是什么呢?

【板书】3、分子之间有间隔

【学生活动】

观察实验现象,发现问题:1+1≠2,提出猜想与假设。从沙子钻到石子空隙中的真实情境里获得启发,进行联想,理解分子间是有空隙的。

【设计意图】

借助生活经验来帮助学生想象微观事物、理解微观事物,使抽象问题具体化,使深奥的知识变得浅显而易于理解。

活动一【探究3】分子间隔与物质状态

【教师活动】

【提问】不同物质分子间的间隔是否一样呢?

【探究实验】

(1)50mL 注射器吸入20mL无水乙醇(用胶塞堵住注射孔)。

(2)放入盛有热水(约 85℃)的烧杯中,乙醇的上方开始出现气体,活塞逐渐 向外移动,液体的体积逐渐减小。

(3)从热水中取出放入盛有室温冷水的烧杯 中,活塞开始下移,气体逐渐减少直至完全消失,乙醇又全部恢复为液态。

【学生活动】

[思考] 这个变化是什么变化?变化前后乙醇分子 是否发生改变?实验为什么使用两支注射器?从微观的角度如何解释实验现象?分组实验,体验两种物质的压缩难易程度。呈现温度升高(降低), 分子运动速率加快(减慢),分子间的间隔增大(减小), 进而导致物质液态→气态(气态→液态)的改变

【设计意图】

从学生熟悉的日常用品酒精和注射器入 手,由密封在注射器中的乙醇在热水和冷水中体积和状 态变化的前后对比,促进学生对分子间隔发生改变而引起物质状态变化的认识。

活动二:揭示本质,再探物质构成的微粒

【教师活动】

探究1: 分子模型的建立

师生活动:老师黑板展示平面手工图,水分子、过氧化氢分子、氧气分子的模型,请观察构成氧气、水、过氧化氢的分子。

设问:观察符号和结构图,你有什么发现?

【学生活动】

分组拼装模型并上台展示。物质的符号可以表示一个分子;物质符号中右下角的个数就是构成这个分子的原子个数等

【设计意图】

该活动是形成分子、原子概念的重要过程,主要通过3个探究活动,以教师讲解为主导,学生观察、讨论为主体,继续通过宏观实验的探究,透过现象的分析到物质构成微粒的本质特征这一由表及里的方法,揭示概念的形成

【教师活动】

探究2:分析水的蒸发过程:用模型展示液态水的微观状态气态水观状态。请学生小组合作,用自制的分子模型,从分子的角度探究水受热体积变大,讨论后由一位同学展讲交流。

【学生活动】

学生展示交流:水受热体积变大,水分子不变,分子之间的间隙变大,使体积变大。认为在这样的物理变化中,分子不变。

【设计意图】

打开学生认识事物、形成概念的“门径”。运用感性直观到理性抽象,去伪存真,形成概念。进一步加深对分子、原子概念知识和物质构成的理解。

【教师活动】

探究3:分析水的电解过程:用模型展示水电解生成氧气和氢气的微观过程。请学生小组合作,用自制的分子模型,从分子的角度探究水分解成氢气和氧气的变化。讨论后由一位同学展讲交流。

【学生活动】

学生展示交流:水分解成氢气和氧气:这是化学变化,因为前后分子不同,所以我们认为向这样的化学变化中,分子要发生改变,会变成新的分子。

【设计意图】

打开学生认识事物、形成概念的“门径”。运用感性直观到理性抽象,去伪存真,形成概念。进一步加深对分子、原子概念知识和物质构成的理解。通过图例,让学生能形象地感知分子的破裂和原子的重组,建构“原子是化学变化中的最小粒子”这一理念,同时,也将宏观上的元素符号和微观上的原子建立一定的浅认识,为以后化学用语的学习打好基础。

3. 练习反馈,归纳小结

【教师活动】课件出示练习题

【学生活动】

用学生熟悉的事物和现象作为练习内容的起点,引入与教材内容相吻合的充满时代新鲜气息的内容和具有本土化的素材。使学生感受到化学就在身边,增加了化学与学生的亲近感,提高了教学内容的针对性和实用性

【设计意图】

针对学生素质的差异,进行了分层次训练,还练习了一部分的实际生活相关的题,这样做既可以使学生掌

握基础知识,又可以使有能力的同学有所提高。从而达到拨尖和减负的目的。

4. 分层作业,巩固新知

【学生活动】

让学生列表对比归纳、总结分子与与原子的相似点和不同点,以加深对所学知识的理解,培养自学能力。同时,为学习后续章节“原子的构成”做好准备

【设计意图】

课堂最后设计一个悬念,这样一方面是课堂教学的延续,另一方面更能激发学生探究知识,研究化学的热情。

三、教学反思

通过多个探究活动,学生的眼睛有神了,学生的思维力加强了,最重要的是:学生有能力进行建构新知,特别是在粗略的模型动手展示中激发了学习兴趣。通过知识的“可视化”、“可操作化”,将抽象的知识具体化,降低了学习难度,很好地突破了认知障碍,初步构建了物质构成的微粒观。本课突破了传统的演示实验和讲解这种被动式学习,代之以学生实验探究、小组合作、思维碰撞,使学生在切磋中经历知识的体验,把教学的重点难点分解到讨论和分析过程中,引导学生从宏观、微观和符号三种水平上理解化学知识,充分运用“三重表征”学习的教学思想,不断渗透建模理念,化解学习微观粒子的困难。注重让学生在活动中体验知识的形成过程,主动地构建化学的基础知识,充分体现了新课程理念。同时,学生在学习过程中,通过积极参与,培养了观察、分析和思考问题的能力,也能体验成功的快乐,促进了人格的成长。

课件内容是人教版初中化学九年级上的第三单元课题1 《分子和原子》。课件主要应用Promethean普罗米修斯电子白板交互平台软件制作,整合了各类常见的教学资源,如Ppt和Flash等,课件重于电子白板的互动优势,利于增强课堂教学的实效性。

课件主要由上课课件和说课课件两部分组成,在课件的首页提供了①整体说明②说课入口③授课入口。

(一)整体说明

在课件整体说明中定义及解释了,课件中具体操作的各类图标及内容,如下一页教学环节跳转,使用说明,环节说明等。

授课部分

在上课课件部分,设计为:通过教学环节的跳转,实施整个教学,体现教学的完整性和严谨性。各环节中每页右上方均提供本页面的设计意图利于使用者的理解。

二、技术名称、设计理念及操作指南

(一)教学流程图

我设计了四个环节来完成教学,分别是创设情景、导入新课;启发诱导,探索新知;练习反馈,归纳小结;分层作业,巩固新知。

教学环节设计

创设情景,导入新课

【教师活动】建立物质结构模型

演示实验:

1、将海绵和玻璃砖上分别放上水,让学生观察两者的差异

2、教师擦黑板,前排同学通过光线能够看到,空气中有无数粉笔的粉尘

思考:颗粒在运动,我们是用肉眼看到了微粒吗?

【板书】一、物质是由分子、原子等微小粒子构成的

【学生活动】

思考:为什么海绵可以吸水,而玻璃砖不能?进入情景,进行猜想,讨论并交流。边观看、边思考,感知分子和原子的真实存在,初步形成微观粒子的行为表象疑惑,

【设计意图】

以日常生活经验为基础,通过一个简单的实验,引出物质的构成,引导学生进入微观世界。将自然界中司空见惯的一些变化和现象与知识点的教学串联起来,引导学生分析推理,顺理成章地建构知识,形成概念。

2. 启发诱导,探索新知

【教师活动】

【展示】一个男孩与他的原子微电影播放

【板书】二、分子的基本性质1、 分子、原子都很小

【学生活动】

边听、边思考,从具体的数字中感知分子的质量和体积都很小;从猜一猜的问题中引发探求新知的欲望

【设计意图】

通过观察分析与科学事实的呈现,让学生感知分子、原子的真实存在。

活动一【探究1】构成物质的分子会不会运动

【教师活动】

【分组探究】

1、人员配置:将学生分为四组,合作完成浓氨水和酚酞溶液的探究实验。

2、反馈调控:教师随时关注学生的实验过程,帮助学生更好的领会科学探究的方法。

3、引导总结:引导学生归纳总结出分子总是在不断运动的性质。

【板书】2、分子总是在不断地运动

【学生活动】

观察实验现象,讨论交流得出实验结论。学生实验探究,观察、记录现象。小组之间归纳、交流实验现象。

分组实验后,由小组代表汇报探究结果,交流实验过程中所观察到的现象和由此发现的新知。从微观角度认识分子运动的客观真实性。

【设计意图】

引导学生通过实验与观察、思考与讨论自主探究式的学习,学会与他人合作,在掌握知识的同时,提高学生的思维能力和探究能力。

【教师活动】

【提问】品红为什么在热水中扩散得快一些?这些现象说明分子运动的快慢受到什么因素的影响?

【学生活动】

分析讨论产生不同现象的原因,并总结得出结论:分子的运动速率受到温度的影响,温度越高,分子的运动速率越快。

【设计意图】

分析讨论产生不同现象的原因,并总结得出结论:分子的运动速率受到温度的影响,温度越高,分子的运动速率越快。

活动一【探究2】构成物质的分子间是否有空隙

【教师活动】

用一根长玻璃管,一端封口,用胶头滴管分别将水和酒精大约各一半注入长玻璃管中,用手堵住玻璃管的另一端,转动玻璃管,让两种液体混合均匀,再竖直玻璃管。

【提问】混合后的体积是两者之和吗?出现这种现象的原因是什么呢?

【板书】3、分子之间有间隔

【学生活动】

观察实验现象,发现问题:1+1≠2,提出猜想与假设。从沙子钻到石子空隙中的真实情境里获得启发,进行联想,理解分子间是有空隙的。

【设计意图】

借助生活经验来帮助学生想象微观事物、理解微观事物,使抽象问题具体化,使深奥的知识变得浅显而易于理解。

活动一【探究3】分子间隔与物质状态

【教师活动】

【提问】不同物质分子间的间隔是否一样呢?

【探究实验】

(1)50mL 注射器吸入20mL无水乙醇(用胶塞堵住注射孔)。

(2)放入盛有热水(约 85℃)的烧杯中,乙醇的上方开始出现气体,活塞逐渐 向外移动,液体的体积逐渐减小。

(3)从热水中取出放入盛有室温冷水的烧杯 中,活塞开始下移,气体逐渐减少直至完全消失,乙醇又全部恢复为液态。

【学生活动】

[思考] 这个变化是什么变化?变化前后乙醇分子 是否发生改变?实验为什么使用两支注射器?从微观的角度如何解释实验现象?分组实验,体验两种物质的压缩难易程度。呈现温度升高(降低), 分子运动速率加快(减慢),分子间的间隔增大(减小), 进而导致物质液态→气态(气态→液态)的改变

【设计意图】

从学生熟悉的日常用品酒精和注射器入 手,由密封在注射器中的乙醇在热水和冷水中体积和状 态变化的前后对比,促进学生对分子间隔发生改变而引起物质状态变化的认识。

活动二:揭示本质,再探物质构成的微粒

【教师活动】

探究1: 分子模型的建立

师生活动:老师黑板展示平面手工图,水分子、过氧化氢分子、氧气分子的模型,请观察构成氧气、水、过氧化氢的分子。

设问:观察符号和结构图,你有什么发现?

【学生活动】

分组拼装模型并上台展示。物质的符号可以表示一个分子;物质符号中右下角的个数就是构成这个分子的原子个数等

【设计意图】

该活动是形成分子、原子概念的重要过程,主要通过3个探究活动,以教师讲解为主导,学生观察、讨论为主体,继续通过宏观实验的探究,透过现象的分析到物质构成微粒的本质特征这一由表及里的方法,揭示概念的形成

【教师活动】

探究2:分析水的蒸发过程:用模型展示液态水的微观状态气态水观状态。请学生小组合作,用自制的分子模型,从分子的角度探究水受热体积变大,讨论后由一位同学展讲交流。

【学生活动】

学生展示交流:水受热体积变大,水分子不变,分子之间的间隙变大,使体积变大。认为在这样的物理变化中,分子不变。

【设计意图】

打开学生认识事物、形成概念的“门径”。运用感性直观到理性抽象,去伪存真,形成概念。进一步加深对分子、原子概念知识和物质构成的理解。

【教师活动】

探究3:分析水的电解过程:用模型展示水电解生成氧气和氢气的微观过程。请学生小组合作,用自制的分子模型,从分子的角度探究水分解成氢气和氧气的变化。讨论后由一位同学展讲交流。

【学生活动】

学生展示交流:水分解成氢气和氧气:这是化学变化,因为前后分子不同,所以我们认为向这样的化学变化中,分子要发生改变,会变成新的分子。

【设计意图】

打开学生认识事物、形成概念的“门径”。运用感性直观到理性抽象,去伪存真,形成概念。进一步加深对分子、原子概念知识和物质构成的理解。通过图例,让学生能形象地感知分子的破裂和原子的重组,建构“原子是化学变化中的最小粒子”这一理念,同时,也将宏观上的元素符号和微观上的原子建立一定的浅认识,为以后化学用语的学习打好基础。

3. 练习反馈,归纳小结

【教师活动】课件出示练习题

【学生活动】

用学生熟悉的事物和现象作为练习内容的起点,引入与教材内容相吻合的充满时代新鲜气息的内容和具有本土化的素材。使学生感受到化学就在身边,增加了化学与学生的亲近感,提高了教学内容的针对性和实用性

【设计意图】

针对学生素质的差异,进行了分层次训练,还练习了一部分的实际生活相关的题,这样做既可以使学生掌

握基础知识,又可以使有能力的同学有所提高。从而达到拨尖和减负的目的。

4. 分层作业,巩固新知

【学生活动】

让学生列表对比归纳、总结分子与与原子的相似点和不同点,以加深对所学知识的理解,培养自学能力。同时,为学习后续章节“原子的构成”做好准备

【设计意图】

课堂最后设计一个悬念,这样一方面是课堂教学的延续,另一方面更能激发学生探究知识,研究化学的热情。

三、教学反思

通过多个探究活动,学生的眼睛有神了,学生的思维力加强了,最重要的是:学生有能力进行建构新知,特别是在粗略的模型动手展示中激发了学习兴趣。通过知识的“可视化”、“可操作化”,将抽象的知识具体化,降低了学习难度,很好地突破了认知障碍,初步构建了物质构成的微粒观。本课突破了传统的演示实验和讲解这种被动式学习,代之以学生实验探究、小组合作、思维碰撞,使学生在切磋中经历知识的体验,把教学的重点难点分解到讨论和分析过程中,引导学生从宏观、微观和符号三种水平上理解化学知识,充分运用“三重表征”学习的教学思想,不断渗透建模理念,化解学习微观粒子的困难。注重让学生在活动中体验知识的形成过程,主动地构建化学的基础知识,充分体现了新课程理念。同时,学生在学习过程中,通过积极参与,培养了观察、分析和思考问题的能力,也能体验成功的快乐,促进了人格的成长。

同课章节目录

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的构成

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题1 质量守恒定律

- 课题2 如何正确书写化学方程式

- 课题3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动3 燃烧的条件

- 旧版目录

- 第五单元 物质组成的表示

- 课题2 燃料和热量

- 课题3 使用燃料对环境的影响