第五章透镜及其应用章末测试卷2021—2022学年人教版八年级物理上册(有答案)

文档属性

| 名称 | 第五章透镜及其应用章末测试卷2021—2022学年人教版八年级物理上册(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 693.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-11-12 20:35:59 | ||

图片预览

文档简介

第五章 透镜及其应用 章末测试卷

一、单选题

1.下列光学器件中,对光有会聚作用的是( )

A.平面镜 B.凸面镜 C.凹透镜 D.凸透镜

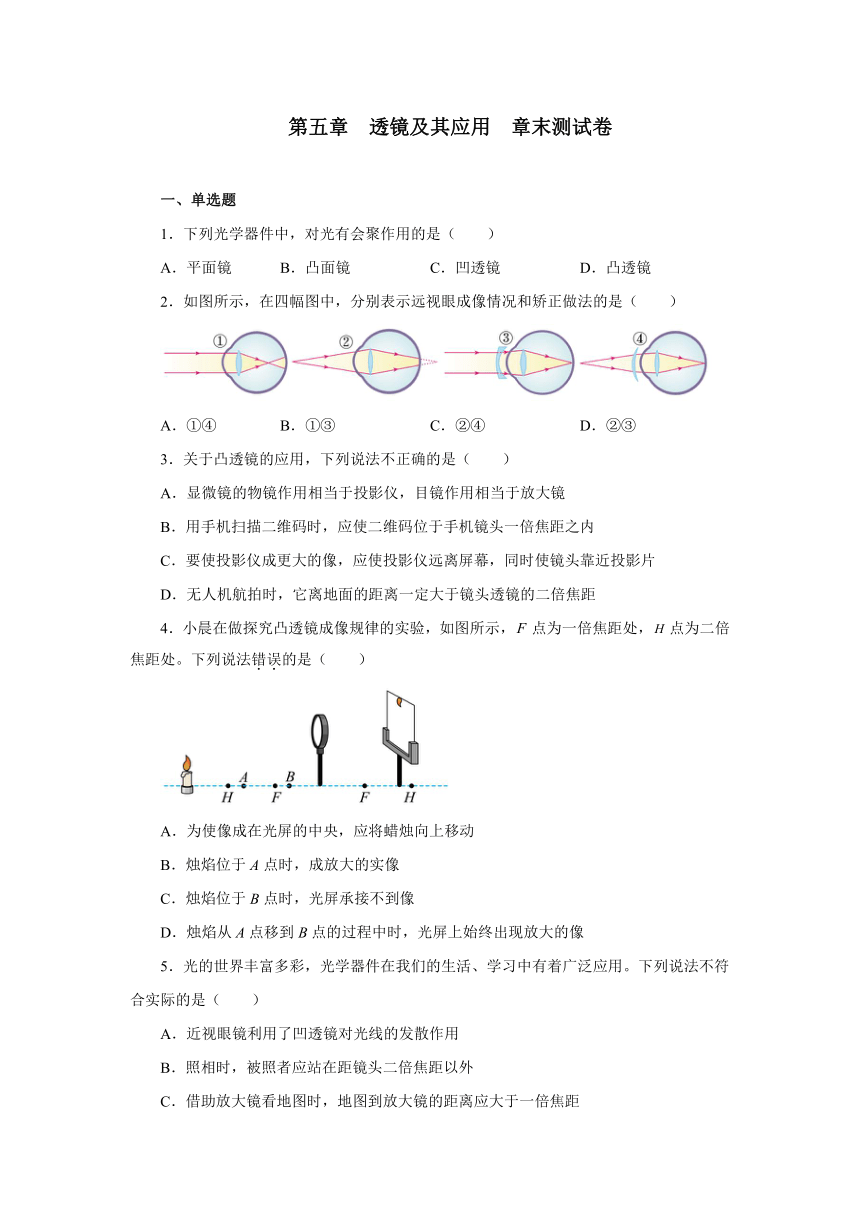

2.如图所示,在四幅图中,分别表示远视眼成像情况和矫正做法的是( )

A.①④ B.①③ C.②④ D.②③

3.关于凸透镜的应用,下列说法不正确的是( )

A.显微镜的物镜作用相当于投影仪,目镜作用相当于放大镜

B.用手机扫描二维码时,应使二维码位于手机镜头一倍焦距之内

C.要使投影仪成更大的像,应使投影仪远离屏幕,同时使镜头靠近投影片

D.无人机航拍时,它离地面的距离一定大于镜头透镜的二倍焦距

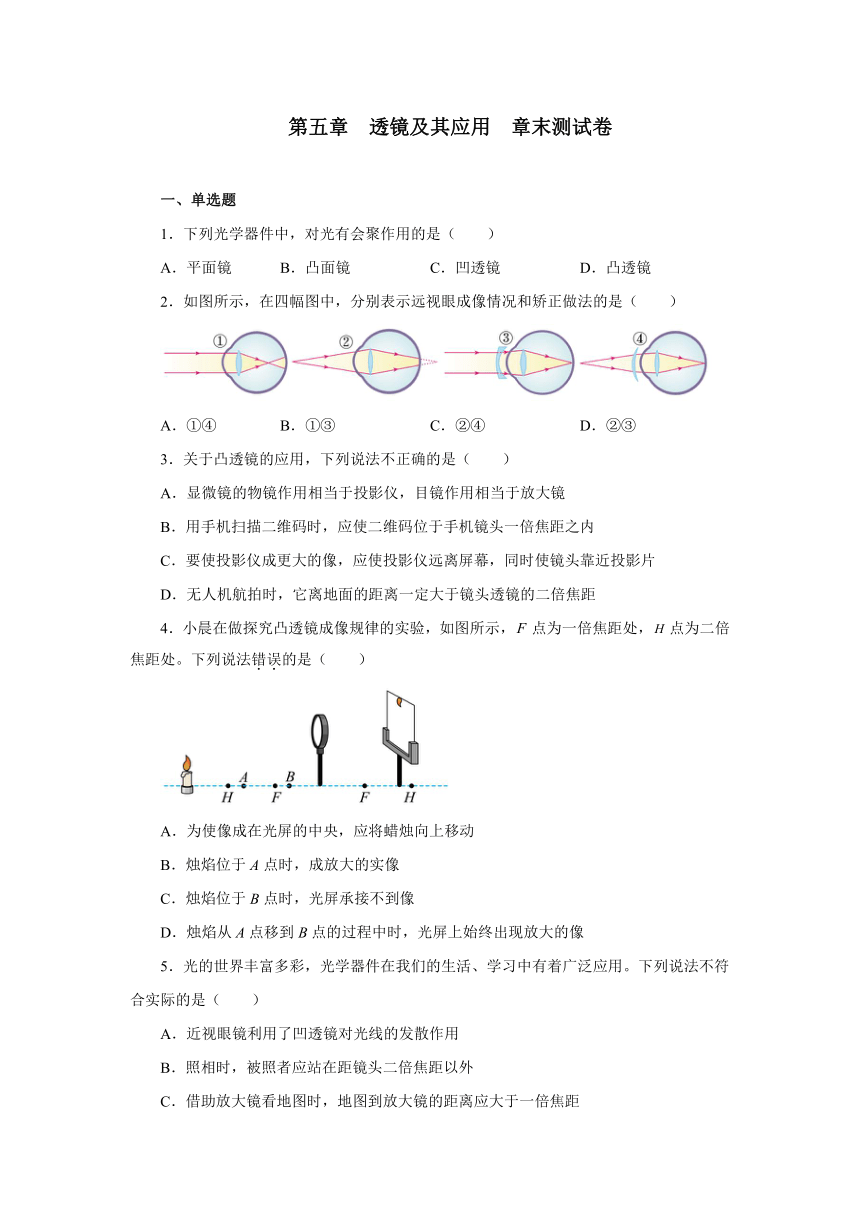

4.小晨在做探究凸透镜成像规律的实验,如图所示,点为一倍焦距处,点为二倍焦距处。下列说法错误的是( )

A.为使像成在光屏的中央,应将蜡烛向上移动

B.烛焰位于A点时,成放大的实像

C.烛焰位于B点时,光屏承接不到像

D.烛焰从A点移到B点的过程中时,光屏上始终出现放大的像

5.光的世界丰富多彩,光学器件在我们的生活、学习中有着广泛应用。下列说法不符合实际的是( )

A.近视眼镜利用了凹透镜对光线的发散作用

B.照相时,被照者应站在距镜头二倍焦距以外

C.借助放大镜看地图时,地图到放大镜的距离应大于一倍焦距

D.阳光通过凸透镜可以点燃纸屑,是利用凸透镜对光线的会聚作用

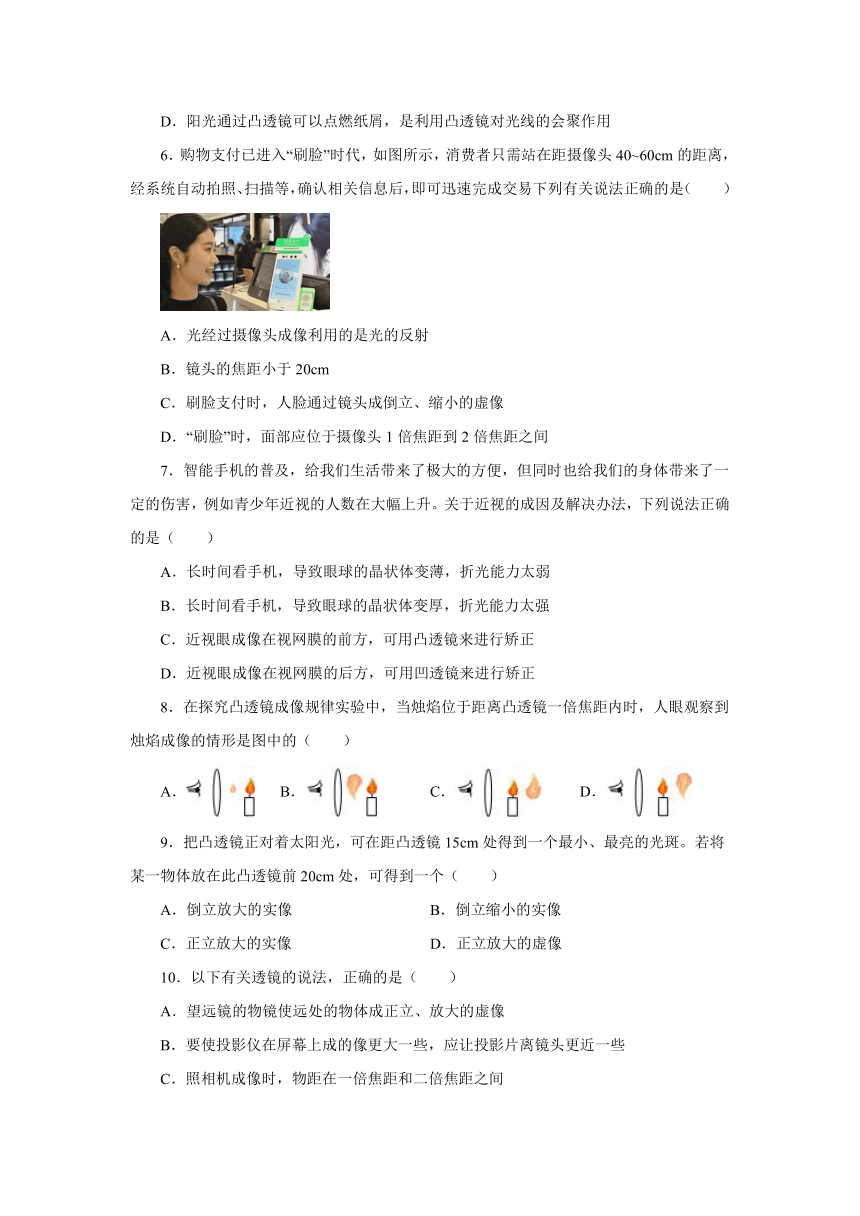

6.购物支付已进入“刷脸”时代,如图所示,消费者只需站在距摄像头40~60cm的距离,经系统自动拍照、扫描等,确认相关信息后,即可迅速完成交易下列有关说法正确的是( )

A.光经过摄像头成像利用的是光的反射

B.镜头的焦距小于20cm

C.刷脸支付时,人脸通过镜头成倒立、缩小的虚像

D.“刷脸”时,面部应位于摄像头1倍焦距到2倍焦距之间

7.智能手机的普及,给我们生活带来了极大的方便,但同时也给我们的身体带来了一定的伤害,例如青少年近视的人数在大幅上升。关于近视的成因及解决办法,下列说法正确的是( )

A.长时间看手机,导致眼球的晶状体变薄,折光能力太弱

B.长时间看手机,导致眼球的晶状体变厚,折光能力太强

C.近视眼成像在视网膜的前方,可用凸透镜来进行矫正

D.近视眼成像在视网膜的后方,可用凹透镜来进行矫正

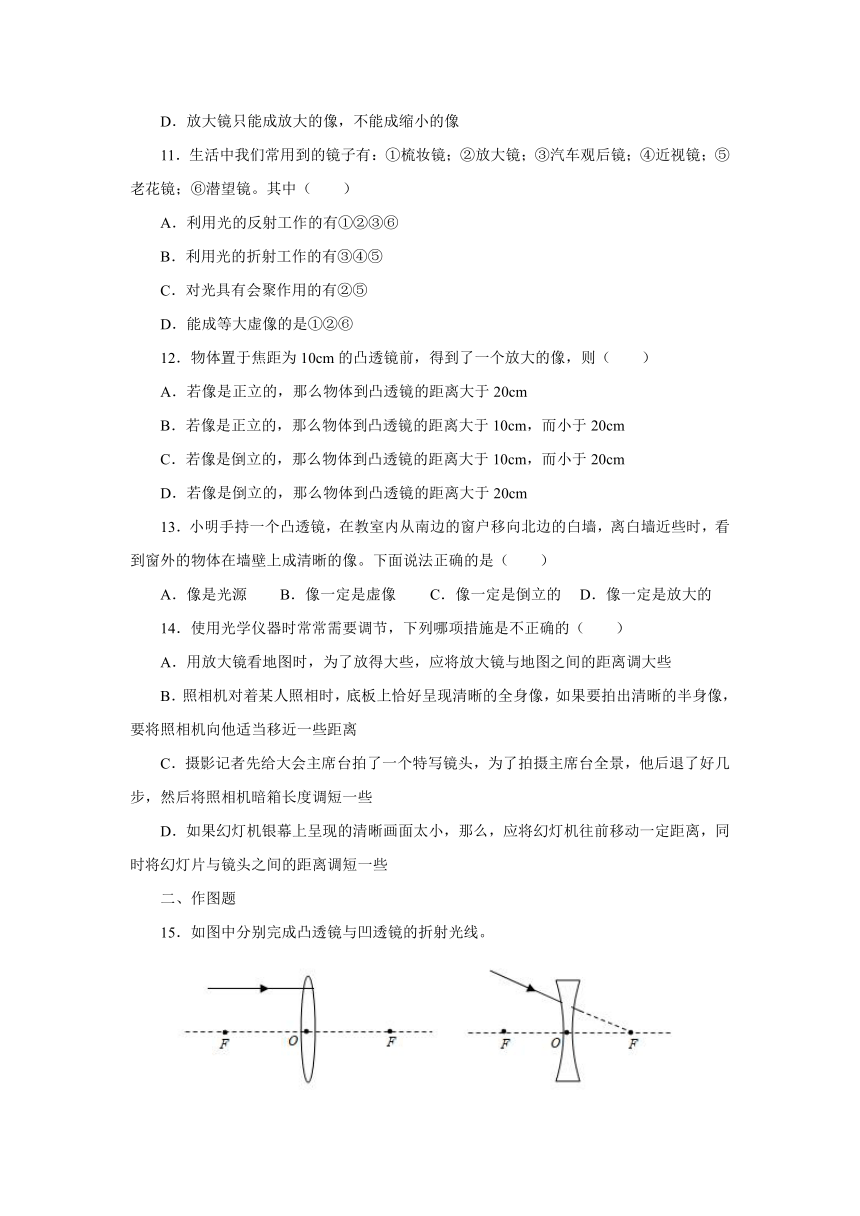

8.在探究凸透镜成像规律实验中,当烛焰位于距离凸透镜一倍焦距内时,人眼观察到烛焰成像的情形是图中的( )

A. B. C. D.

9.把凸透镜正对着太阳光,可在距凸透镜15cm处得到一个最小、最亮的光斑。若将某一物体放在此凸透镜前20cm处,可得到一个( )

A.倒立放大的实像 B.倒立缩小的实像

C.正立放大的实像 D.正立放大的虚像

10.以下有关透镜的说法,正确的是( )

A.望远镜的物镜使远处的物体成正立、放大的虚像

B.要使投影仪在屏幕上成的像更大一些,应让投影片离镜头更近一些

C.照相机成像时,物距在一倍焦距和二倍焦距之间

D.放大镜只能成放大的像,不能成缩小的像

11.生活中我们常用到的镜子有:①梳妆镜;②放大镜;③汽车观后镜;④近视镜;⑤老花镜;⑥潜望镜。其中( )

A.利用光的反射工作的有①②③⑥

B.利用光的折射工作的有③④⑤

C.对光具有会聚作用的有②⑤

D.能成等大虚像的是①②⑥

12.物体置于焦距为10cm的凸透镜前,得到了一个放大的像,则( )

A.若像是正立的,那么物体到凸透镜的距离大于20cm

B.若像是正立的,那么物体到凸透镜的距离大于10cm,而小于20cm

C.若像是倒立的,那么物体到凸透镜的距离大于10cm,而小于20cm

D.若像是倒立的,那么物体到凸透镜的距离大于20cm

13.小明手持一个凸透镜,在教室内从南边的窗户移向北边的白墙,离白墙近些时,看到窗外的物体在墙壁上成清晰的像。下面说法正确的是( )

A.像是光源 B.像一定是虚像 C.像一定是倒立的 D.像一定是放大的

14.使用光学仪器时常常需要调节,下列哪项措施是不正确的( )

A.用放大镜看地图时,为了放得大些,应将放大镜与地图之间的距离调大些

B.照相机对着某人照相时,底板上恰好呈现清晰的全身像,如果要拍出清晰的半身像,要将照相机向他适当移近一些距离

C.摄影记者先给大会主席台拍了一个特写镜头,为了拍摄主席台全景,他后退了好几步,然后将照相机暗箱长度调短一些

D.如果幻灯机银幕上呈现的清晰画面太小,那么,应将幻灯机往前移动一定距离,同时将幻灯片与镜头之间的距离调短一些

二、作图题

15.如图中分别完成凸透镜与凹透镜的折射光线。

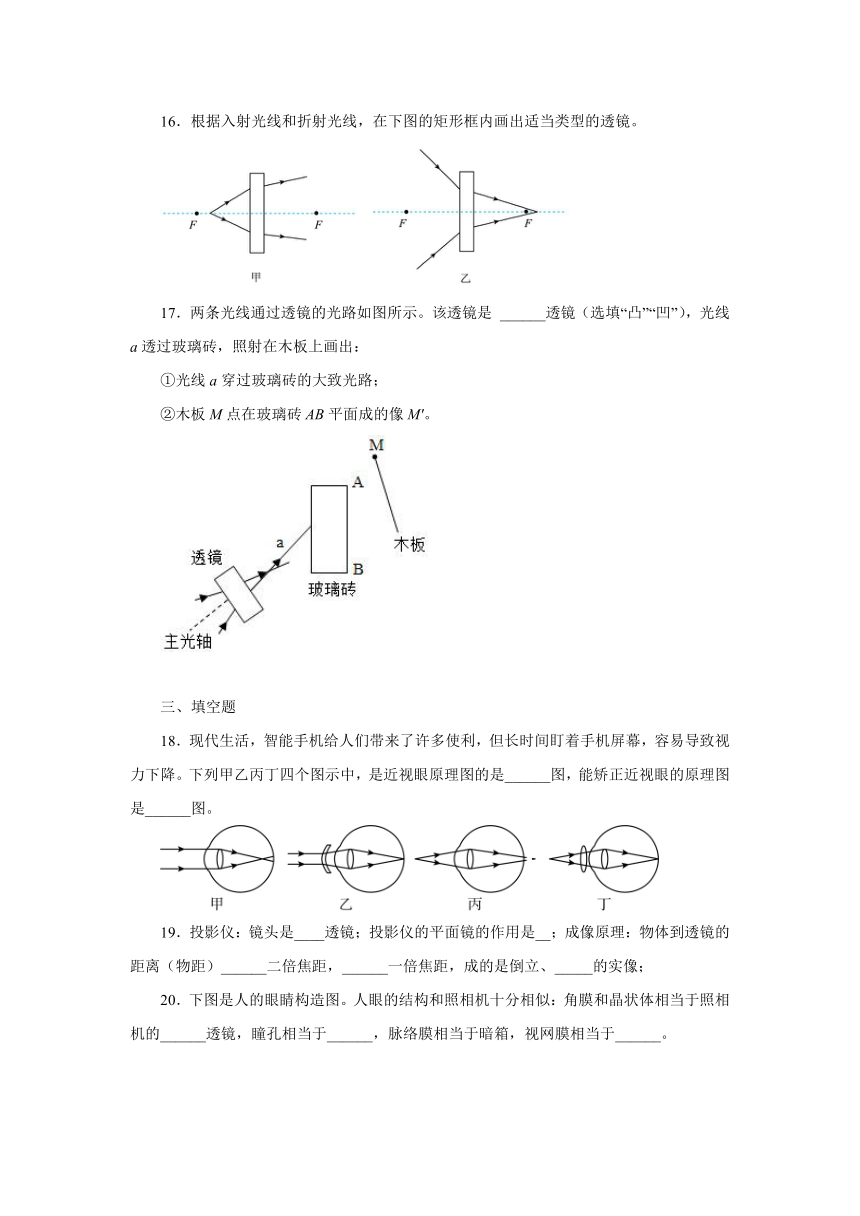

16.根据入射光线和折射光线,在下图的矩形框内画出适当类型的透镜。

17.两条光线通过透镜的光路如图所示。该透镜是 ______透镜(选填“凸”“凹”),光线a透过玻璃砖,照射在木板上画出:

①光线a穿过玻璃砖的大致光路;

②木板M点在玻璃砖AB平面成的像M'。

三、填空题

18.现代生活,智能手机给人们带来了许多使利,但长时间盯着手机屏幕,容易导致视力下降。下列甲乙丙丁四个图示中,是近视眼原理图的是______图,能矫正近视眼的原理图是______图。

19.投影仪:镜头是____透镜;投影仪的平面镜的作用是__;成像原理:物体到透镜的距离(物距)______二倍焦距,______一倍焦距,成的是倒立、_____的实像;

20.下图是人的眼睛构造图。人眼的结构和照相机十分相似:角膜和晶状体相当于照相机的______透镜,瞳孔相当于______,脉络膜相当于暗箱,视网膜相当于______。

21.分别通过凸透镜和凹透镜靠近书本观察文字,发现通过________透镜看到的文字是缩小的。生物课上常用的显微镜能对微小物体进行高倍放大,它利用两个焦距不同的凸透镜分别作为物镜和目镜,通过目镜所成的像是放大的________(选填“实”或“虚”)像。

22.在如图所示的一个圆柱形玻璃瓶里装满水,把一支铅笔水平地放在靠近玻璃瓶的一侧,透过玻璃瓶,可以看到那支笔。此时的玻璃瓶在___________(选填“水平”或“竖直”)方向可视为凸透镜,此时看到的像是____________选填“实”或“虚”)像,若将铅笔略微远离玻璃瓶一些时,像会____________选填“变大”、“变小”或“不变”)。

23.为了避免新型冠状病毒肺炎交叉感染,全国首个测温5G警用巡逻机器人在广州黄埔诞生。这款测温5G警用巡逻机器人有5个高清摄像头,可实现全景无死角巡逻。机器人上的摄像头相当于一个______透镜,它的成像原理和我们生活中的______(选填“照相机”、“幻灯机”或“放大镜”)的成像原理相同。

24.小强同学用凸透镜先后两次观察书上的字, 看到如图所示的两种情景, 则 ______图是实像,______图是虚像,______图中成像的规律可应用在投影仪上。

25.小明同学为了探究物体对眼睛视角大小的相关因素,他通过观察不同高度的树木且不断地改变眼睛与树木的距离,如图所示,得到数据,如表格所示:

物体高度h(m) 4 2 1

距物体距离s(m) 8 6 4 2 8 6 4 2 8 6 4 2

视角α(度) 28 36.8 53.1 90 14.2 19 28 53 5.5 9.5 14.2 28

分析表格中的数据可得到的结论有:

(1)在观察相同高度的物体时,__越远,视角越__。

(2)观察者与物体距离不变时,__越大,__。

四、实验题

26.如图所示,刘星同学在探究凸透镜成像规律时,将焦距为15cm的凸透镜固定在光具座上50cm刻线处,将点燃的蜡烛放置在光具座上30cm刻线处。

(1)实验时,需要调节烛焰、凸透镜和光屏的高度,使它们的中心大致在同一高度上,其目的是______。

(2)移动光屏到光具座上某一位置,可以使烛焰在光屏上成清晰______(选填:正立、倒立)、______(选填:放大、等大、缩小)的像。这时光屏与蜡烛在凸透镜的______(选填:同侧、异侧);

(3)接着他保持蜡烛的位置不变,将凸透镜移动到光具座上40cm刻线处,再移动光屏,______(选填:能、不能)使烛焰在光屏上成清晰的像。

27.在利用太阳光测量凸透镜的焦距时,小明将凸透镜正对着太阳,再把一张纸放在它的下方,如图所示,当在纸上呈现一个并非最小的光斑时,测得这个光斑到凸透镜的距离为L。小明推断,凸透镜的焦距大于L。

(1)小明为了检验自己的推断是否正确,可将手上的凸透镜向下方的纸张慢慢移近了一些,若观察纸上呈现的光斑_________,则自己的推断是正确。

(2)小红在早上9∶00利用太阳光进行观察凸透镜焦点的活动,她将凸透镜与水平地面平行放置,调节凸透镜到地面的距离,直至地面上出现一个最小的亮点,她认为此点就是凸透镜的焦点。你认为她这种活动过程存在的问题是:_________。

(3)小亮在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,凸透镜的位置固定不动,在图甲所示位置时,烛焰恰好在光屏上成清晰的像,生活中的______(选填“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)就是利用这一原理制成的,由图可知此凸透镜焦距的范围是____________;为了更清晰地看到所成的实像,应选择__________(选填“较粗糙”或“较光滑”)的光屏来进行实验。若将烛焰置于凸透镜一倍焦距以内,在透镜另一侧可以观察到放大的虚像,若将一不透明的光屏置于图中虚线处,如图乙所示,则此时人眼_______(选填“能”或“不能”)看到烛焰的像。

参考答案

1.D

2.C

3.B

4.D

5.C

6.B

7.B

8.C

9.A

10.B

11.C

12.C

13.C

14.D

15.

16.

17.凹

18.甲 乙

19.凸 改变光的传播方向 小于 大于 放大

20.凸 光圈 底片

21.凹 虚

22.水平 虚 变大

23.凸 照相机

24.乙 甲 乙

25.观察者与物体距离 小 物体高度 视角越大

26.能成像在光屏中央位置 倒立 放大 异侧 不能

27.变大 太阳光没有正对太阳 照相机 6.5cm

一、单选题

1.下列光学器件中,对光有会聚作用的是( )

A.平面镜 B.凸面镜 C.凹透镜 D.凸透镜

2.如图所示,在四幅图中,分别表示远视眼成像情况和矫正做法的是( )

A.①④ B.①③ C.②④ D.②③

3.关于凸透镜的应用,下列说法不正确的是( )

A.显微镜的物镜作用相当于投影仪,目镜作用相当于放大镜

B.用手机扫描二维码时,应使二维码位于手机镜头一倍焦距之内

C.要使投影仪成更大的像,应使投影仪远离屏幕,同时使镜头靠近投影片

D.无人机航拍时,它离地面的距离一定大于镜头透镜的二倍焦距

4.小晨在做探究凸透镜成像规律的实验,如图所示,点为一倍焦距处,点为二倍焦距处。下列说法错误的是( )

A.为使像成在光屏的中央,应将蜡烛向上移动

B.烛焰位于A点时,成放大的实像

C.烛焰位于B点时,光屏承接不到像

D.烛焰从A点移到B点的过程中时,光屏上始终出现放大的像

5.光的世界丰富多彩,光学器件在我们的生活、学习中有着广泛应用。下列说法不符合实际的是( )

A.近视眼镜利用了凹透镜对光线的发散作用

B.照相时,被照者应站在距镜头二倍焦距以外

C.借助放大镜看地图时,地图到放大镜的距离应大于一倍焦距

D.阳光通过凸透镜可以点燃纸屑,是利用凸透镜对光线的会聚作用

6.购物支付已进入“刷脸”时代,如图所示,消费者只需站在距摄像头40~60cm的距离,经系统自动拍照、扫描等,确认相关信息后,即可迅速完成交易下列有关说法正确的是( )

A.光经过摄像头成像利用的是光的反射

B.镜头的焦距小于20cm

C.刷脸支付时,人脸通过镜头成倒立、缩小的虚像

D.“刷脸”时,面部应位于摄像头1倍焦距到2倍焦距之间

7.智能手机的普及,给我们生活带来了极大的方便,但同时也给我们的身体带来了一定的伤害,例如青少年近视的人数在大幅上升。关于近视的成因及解决办法,下列说法正确的是( )

A.长时间看手机,导致眼球的晶状体变薄,折光能力太弱

B.长时间看手机,导致眼球的晶状体变厚,折光能力太强

C.近视眼成像在视网膜的前方,可用凸透镜来进行矫正

D.近视眼成像在视网膜的后方,可用凹透镜来进行矫正

8.在探究凸透镜成像规律实验中,当烛焰位于距离凸透镜一倍焦距内时,人眼观察到烛焰成像的情形是图中的( )

A. B. C. D.

9.把凸透镜正对着太阳光,可在距凸透镜15cm处得到一个最小、最亮的光斑。若将某一物体放在此凸透镜前20cm处,可得到一个( )

A.倒立放大的实像 B.倒立缩小的实像

C.正立放大的实像 D.正立放大的虚像

10.以下有关透镜的说法,正确的是( )

A.望远镜的物镜使远处的物体成正立、放大的虚像

B.要使投影仪在屏幕上成的像更大一些,应让投影片离镜头更近一些

C.照相机成像时,物距在一倍焦距和二倍焦距之间

D.放大镜只能成放大的像,不能成缩小的像

11.生活中我们常用到的镜子有:①梳妆镜;②放大镜;③汽车观后镜;④近视镜;⑤老花镜;⑥潜望镜。其中( )

A.利用光的反射工作的有①②③⑥

B.利用光的折射工作的有③④⑤

C.对光具有会聚作用的有②⑤

D.能成等大虚像的是①②⑥

12.物体置于焦距为10cm的凸透镜前,得到了一个放大的像,则( )

A.若像是正立的,那么物体到凸透镜的距离大于20cm

B.若像是正立的,那么物体到凸透镜的距离大于10cm,而小于20cm

C.若像是倒立的,那么物体到凸透镜的距离大于10cm,而小于20cm

D.若像是倒立的,那么物体到凸透镜的距离大于20cm

13.小明手持一个凸透镜,在教室内从南边的窗户移向北边的白墙,离白墙近些时,看到窗外的物体在墙壁上成清晰的像。下面说法正确的是( )

A.像是光源 B.像一定是虚像 C.像一定是倒立的 D.像一定是放大的

14.使用光学仪器时常常需要调节,下列哪项措施是不正确的( )

A.用放大镜看地图时,为了放得大些,应将放大镜与地图之间的距离调大些

B.照相机对着某人照相时,底板上恰好呈现清晰的全身像,如果要拍出清晰的半身像,要将照相机向他适当移近一些距离

C.摄影记者先给大会主席台拍了一个特写镜头,为了拍摄主席台全景,他后退了好几步,然后将照相机暗箱长度调短一些

D.如果幻灯机银幕上呈现的清晰画面太小,那么,应将幻灯机往前移动一定距离,同时将幻灯片与镜头之间的距离调短一些

二、作图题

15.如图中分别完成凸透镜与凹透镜的折射光线。

16.根据入射光线和折射光线,在下图的矩形框内画出适当类型的透镜。

17.两条光线通过透镜的光路如图所示。该透镜是 ______透镜(选填“凸”“凹”),光线a透过玻璃砖,照射在木板上画出:

①光线a穿过玻璃砖的大致光路;

②木板M点在玻璃砖AB平面成的像M'。

三、填空题

18.现代生活,智能手机给人们带来了许多使利,但长时间盯着手机屏幕,容易导致视力下降。下列甲乙丙丁四个图示中,是近视眼原理图的是______图,能矫正近视眼的原理图是______图。

19.投影仪:镜头是____透镜;投影仪的平面镜的作用是__;成像原理:物体到透镜的距离(物距)______二倍焦距,______一倍焦距,成的是倒立、_____的实像;

20.下图是人的眼睛构造图。人眼的结构和照相机十分相似:角膜和晶状体相当于照相机的______透镜,瞳孔相当于______,脉络膜相当于暗箱,视网膜相当于______。

21.分别通过凸透镜和凹透镜靠近书本观察文字,发现通过________透镜看到的文字是缩小的。生物课上常用的显微镜能对微小物体进行高倍放大,它利用两个焦距不同的凸透镜分别作为物镜和目镜,通过目镜所成的像是放大的________(选填“实”或“虚”)像。

22.在如图所示的一个圆柱形玻璃瓶里装满水,把一支铅笔水平地放在靠近玻璃瓶的一侧,透过玻璃瓶,可以看到那支笔。此时的玻璃瓶在___________(选填“水平”或“竖直”)方向可视为凸透镜,此时看到的像是____________选填“实”或“虚”)像,若将铅笔略微远离玻璃瓶一些时,像会____________选填“变大”、“变小”或“不变”)。

23.为了避免新型冠状病毒肺炎交叉感染,全国首个测温5G警用巡逻机器人在广州黄埔诞生。这款测温5G警用巡逻机器人有5个高清摄像头,可实现全景无死角巡逻。机器人上的摄像头相当于一个______透镜,它的成像原理和我们生活中的______(选填“照相机”、“幻灯机”或“放大镜”)的成像原理相同。

24.小强同学用凸透镜先后两次观察书上的字, 看到如图所示的两种情景, 则 ______图是实像,______图是虚像,______图中成像的规律可应用在投影仪上。

25.小明同学为了探究物体对眼睛视角大小的相关因素,他通过观察不同高度的树木且不断地改变眼睛与树木的距离,如图所示,得到数据,如表格所示:

物体高度h(m) 4 2 1

距物体距离s(m) 8 6 4 2 8 6 4 2 8 6 4 2

视角α(度) 28 36.8 53.1 90 14.2 19 28 53 5.5 9.5 14.2 28

分析表格中的数据可得到的结论有:

(1)在观察相同高度的物体时,__越远,视角越__。

(2)观察者与物体距离不变时,__越大,__。

四、实验题

26.如图所示,刘星同学在探究凸透镜成像规律时,将焦距为15cm的凸透镜固定在光具座上50cm刻线处,将点燃的蜡烛放置在光具座上30cm刻线处。

(1)实验时,需要调节烛焰、凸透镜和光屏的高度,使它们的中心大致在同一高度上,其目的是______。

(2)移动光屏到光具座上某一位置,可以使烛焰在光屏上成清晰______(选填:正立、倒立)、______(选填:放大、等大、缩小)的像。这时光屏与蜡烛在凸透镜的______(选填:同侧、异侧);

(3)接着他保持蜡烛的位置不变,将凸透镜移动到光具座上40cm刻线处,再移动光屏,______(选填:能、不能)使烛焰在光屏上成清晰的像。

27.在利用太阳光测量凸透镜的焦距时,小明将凸透镜正对着太阳,再把一张纸放在它的下方,如图所示,当在纸上呈现一个并非最小的光斑时,测得这个光斑到凸透镜的距离为L。小明推断,凸透镜的焦距大于L。

(1)小明为了检验自己的推断是否正确,可将手上的凸透镜向下方的纸张慢慢移近了一些,若观察纸上呈现的光斑_________,则自己的推断是正确。

(2)小红在早上9∶00利用太阳光进行观察凸透镜焦点的活动,她将凸透镜与水平地面平行放置,调节凸透镜到地面的距离,直至地面上出现一个最小的亮点,她认为此点就是凸透镜的焦点。你认为她这种活动过程存在的问题是:_________。

(3)小亮在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,凸透镜的位置固定不动,在图甲所示位置时,烛焰恰好在光屏上成清晰的像,生活中的______(选填“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)就是利用这一原理制成的,由图可知此凸透镜焦距的范围是____________;为了更清晰地看到所成的实像,应选择__________(选填“较粗糙”或“较光滑”)的光屏来进行实验。若将烛焰置于凸透镜一倍焦距以内,在透镜另一侧可以观察到放大的虚像,若将一不透明的光屏置于图中虚线处,如图乙所示,则此时人眼_______(选填“能”或“不能”)看到烛焰的像。

参考答案

1.D

2.C

3.B

4.D

5.C

6.B

7.B

8.C

9.A

10.B

11.C

12.C

13.C

14.D

15.

16.

17.凹

18.甲 乙

19.凸 改变光的传播方向 小于 大于 放大

20.凸 光圈 底片

21.凹 虚

22.水平 虚 变大

23.凸 照相机

24.乙 甲 乙

25.观察者与物体距离 小 物体高度 视角越大

26.能成像在光屏中央位置 倒立 放大 异侧 不能

27.变大 太阳光没有正对太阳 照相机 6.5cm

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活