纲要上第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-11 11:46:09 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

诸侯纷争与变法运动

动荡与发展并存的时代--中华文明的青春期

通过春秋战国时期的政治变动和经济发展,理解战国时期变法运动的必然性;

了解老子、孔子学说和“百家争鸣”的局面及其意义。

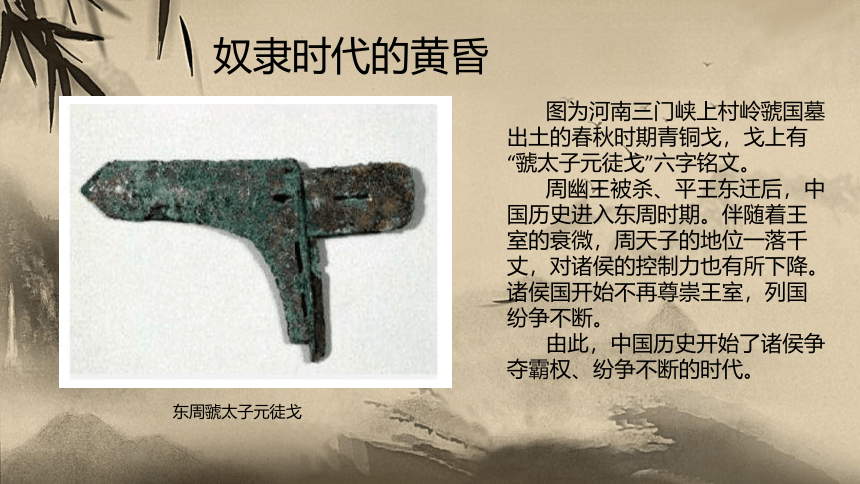

奴隶时代的黄昏

东周虢太子元徒戈

图为河南三门峡上村岭虢国墓出土的春秋时期青铜戈,戈上有“虢太子元徒戈”六字铭文。

周幽王被杀、平王东迁后,中国历史进入东周时期。伴随着王室的衰微,周天子的地位一落千丈,对诸侯的控制力也有所下降。诸侯国开始不再尊崇王室,列国纷争不断。

由此,中国历史开始了诸侯争夺霸权、纷争不断的时代。

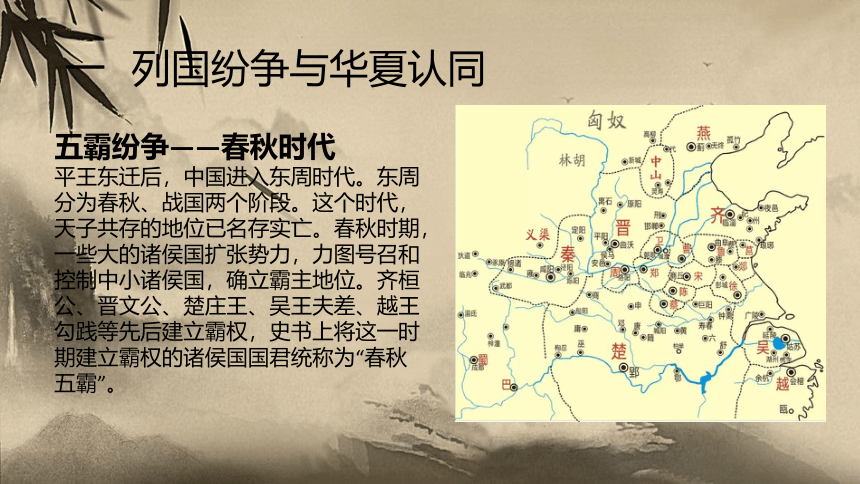

一 列国纷争与华夏认同

五霸纷争——春秋时代

平王东迁后,中国进入东周时代。东周分为春秋、战国两个阶段。这个时代,天子共存的地位已名存实亡。春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位。齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王夫差、越王勾践等先后建立霸权,史书上将这一时期建立霸权的诸侯国国君统称为“春秋五霸”。

大国争霸

春秋时代,大国诸侯的争霸战争,是奴隶制接近衰亡的反映。齐桓公提出”尊王攘夷“的口号,虽有维护奴隶制统治秩序的含义,但其真实目的更多地是为了扩张领土、掠夺财富。这种争霸战争使中国历史不断发展,最终步入了封建社会的形成时期——战国时代。

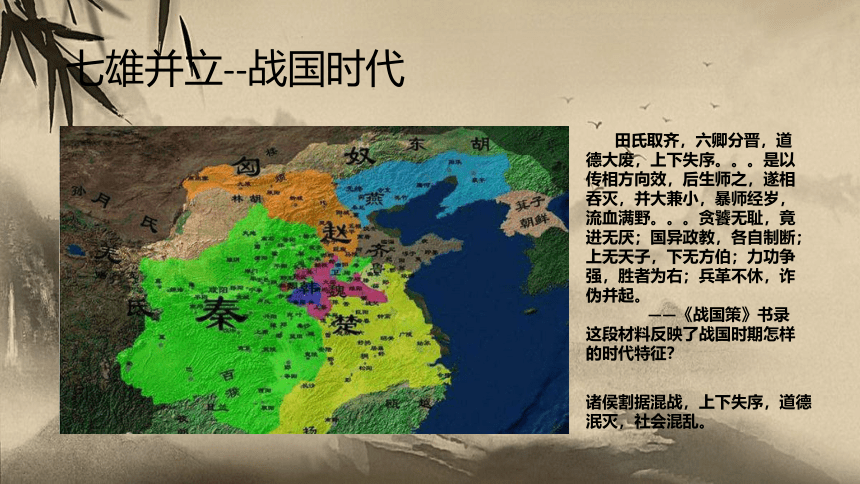

七雄并立--战国时代

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。。。是以传相方向效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。。。贪饕无耻,竟进无厌;国异政教,各自制断;上无天子,下无方伯;力功争强,胜者为右;兵革不休,诈伪并起。

——《战国策》书录

这段材料反映了战国时期怎样的时代特征?

诸侯割据混战,上下失序,道德泯灭,社会混乱。

华夏认同

思考1:结合材料阐述“华夏”在春秋战国时期的发展

从春秋到战国,在频繁往来和密切联系中,戎狄蛮夷逐渐产生了华夏认同观念。

战国时期,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。

华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更加广泛。

材料:唐朝孔颖达在《春秋左传正义。定公十年》中说:”中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。“”华夏“连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源同祖的观念得到发展。

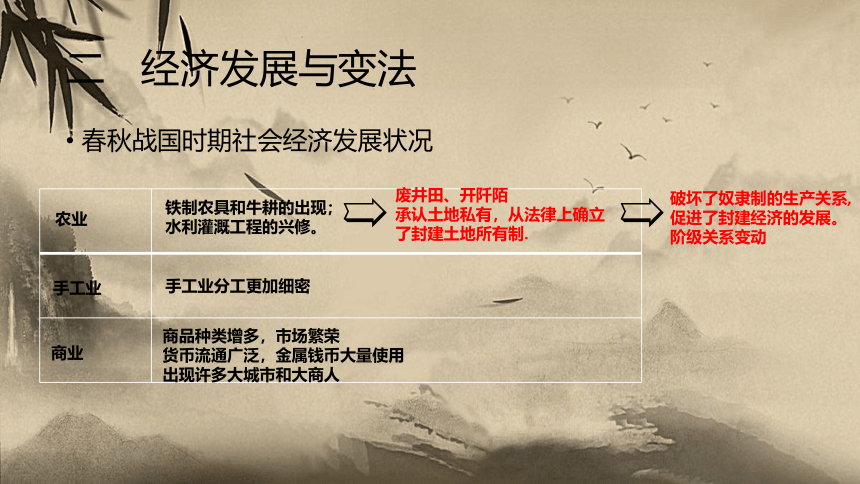

二 经济发展与变法

春秋战国时期社会经济发展状况

铁制农具和牛耕的出现;

水利灌溉工程的兴修。

手工业分工更加细密

商品种类增多,市场繁荣

货币流通广泛,金属钱币大量使用

出现许多大城市和大商人

农业

手工业

商业

废井田、开阡陌

承认土地私有,从法律上确立了封建土地所有制.

破坏了奴隶制的生产关系,

促进了封建经济的发展。

阶级关系变动

商鞅变法

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建统治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。

典型的是商鞅变法,它使秦国从奴隶社会向封建社会过渡。

笔记补充

变法目的

内容 经济

政治

军事

文化 燔诗书以明法令

变法作用

奖励耕织;废井田,行土地私有;重农抑商;

应对兼并战争,富国强兵

废分封,推行县制;什伍连坐;

奖励军功,实行军功爵制;

废旧立新

重农法治

思想专制

秦国国富兵强

【思考2】:结合商鞅变法的措施分析商鞅变法的特点。结合学思之窗,谈谈你对商鞅变法思想的认识。

顺应潮流;

是战国时期最为彻底的变法,推动秦国社会转型;

为秦统一中国奠定了基础

“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡,反古者不可非,而循礼着者不足多

三 百家争鸣

【思考3】P13为什么在春秋战国时期出现了诸子百家学说?

社会大变革

诸侯割据混战;礼崩乐坏;华夏认同

社会经济大发展

铁器牛耕;井田崩溃;土地私有;新兴地主

人才辈出

士阶层活跃;私学兴盛;提出政治社会主张和要求

统治需要

礼贤下士;招揽人才

孔子老子 人物 时期 派别 思想主张

孔子

老子

百家争鸣 孟子

荀子

庄子

韩非

仁;礼;为政以德;有教无类;

道;辩证;无为;

善;仁政;

恶;隆礼重法;

逍遥自由;

以法治国;

阴阳家的五行理论;墨家的兼爱非攻尚贤;

根据所填和所学知识,分析“百家争鸣”的进步性和各自的局限性,简单分析百家争鸣对后世的影响。

道德准则

政治理想

哲学思想

变革精神

消极避世

唯心主义

都代表一定阶级利益,都维护本阶级利益;

笔记补充

2018年12月,中共中央政治局召开民主生活会时,习近平强调树牢“四个意识”(政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识)坚定“四个自信”(道路自信、理论自信、制度自信、文化自信) 坚决做到“两个维护”(坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导)勇于担当作为,以求真务实作风把党中央决策部署落到实处!

时政新闻眼:

你能说出我们中华民族的“文化自信”来源于哪里吗?

课堂小结:

动荡中发展

变革中转型

政治变动:礼崩乐坏;华夏认同;各国变法;向封建社会过渡;

经济发展:铁器牛耕;私有制确立;农耕经济下农业手工业商业发展;

文化繁荣:思想活跃,百家争鸣;

1.顾炎武在《日知录》中对春秋战国时期的政治现象进行了比较:“春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣;春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;春秋时犹严祭祀、重聘享,而七国则无其事矣……”这说明

A.春秋时周礼尚未遭破坏 ( )

B.春秋比战国时期社会更有序

C.战国时期周王室加速衰微

D.战国时期政治发生根本变革

D

【巩固训练】

2.在西周的金文记录中已经有“戎”“夷”之称,到了春秋战国时期,“华夏”与“戎”的对立更加明显,无论“华夏”各国之间关系多么敌对,他们未称呼对方为“戎”。这一现象反映了先秦时期 ( )

A.实现国家统一成为社会的共识

B.种族和文化认同观念已经出现

C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈

D.血缘成为维系政治认同的纽带

B

3.《战国策》说商鞅“决裂阡陌,教民耕战”.所谓“阡陌”,指“井田”中间的灌溉渠道以及与之相应的纵横道路,纵者称“阡”,横者称“陌”.“封疆”就是奴隶主贵族受封井田的界限.“开阡陌封疆”就是把标志土地国有的阡陌封疆去掉,允许人们开荒,土地可以自由买卖,赋税则按照各人所占土地的多少来平均负担。这一做法本质上 ( )

A.导致政府与民争利损害形象

B.标志着重农抑商政策的确立

C.破坏了奴隶制的生产关系,促进了封建经济的发展

D.有利于农业生产发展,解决国家财政困难的问题

C

4.孔子把“仁”说成是“至德”,而把“孝悌”“忠信”“礼”等都从属于“仁”的原则之下。他以“亲亲”为出发点,认为孝悌是“仁”的根本,又由血亲之爱推及开来。孟子提出“仁义礼智”“孝悌忠信”“父子有亲、君臣有义,夫妇有别、长幼有序,朋友有信”。这些均反映出 ( )

A.儒家统一信仰和社会规范

B.儒家用仁政掩盖等级秩序

C.儒家思想与宗法制相糅合

D.儒家用礼义道德遏制人欲

C

诸侯纷争与变法运动

动荡与发展并存的时代--中华文明的青春期

通过春秋战国时期的政治变动和经济发展,理解战国时期变法运动的必然性;

了解老子、孔子学说和“百家争鸣”的局面及其意义。

奴隶时代的黄昏

东周虢太子元徒戈

图为河南三门峡上村岭虢国墓出土的春秋时期青铜戈,戈上有“虢太子元徒戈”六字铭文。

周幽王被杀、平王东迁后,中国历史进入东周时期。伴随着王室的衰微,周天子的地位一落千丈,对诸侯的控制力也有所下降。诸侯国开始不再尊崇王室,列国纷争不断。

由此,中国历史开始了诸侯争夺霸权、纷争不断的时代。

一 列国纷争与华夏认同

五霸纷争——春秋时代

平王东迁后,中国进入东周时代。东周分为春秋、战国两个阶段。这个时代,天子共存的地位已名存实亡。春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸主地位。齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王夫差、越王勾践等先后建立霸权,史书上将这一时期建立霸权的诸侯国国君统称为“春秋五霸”。

大国争霸

春秋时代,大国诸侯的争霸战争,是奴隶制接近衰亡的反映。齐桓公提出”尊王攘夷“的口号,虽有维护奴隶制统治秩序的含义,但其真实目的更多地是为了扩张领土、掠夺财富。这种争霸战争使中国历史不断发展,最终步入了封建社会的形成时期——战国时代。

七雄并立--战国时代

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。。。是以传相方向效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。。。贪饕无耻,竟进无厌;国异政教,各自制断;上无天子,下无方伯;力功争强,胜者为右;兵革不休,诈伪并起。

——《战国策》书录

这段材料反映了战国时期怎样的时代特征?

诸侯割据混战,上下失序,道德泯灭,社会混乱。

华夏认同

思考1:结合材料阐述“华夏”在春秋战国时期的发展

从春秋到战国,在频繁往来和密切联系中,戎狄蛮夷逐渐产生了华夏认同观念。

战国时期,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。

华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更加广泛。

材料:唐朝孔颖达在《春秋左传正义。定公十年》中说:”中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。“”华夏“连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源同祖的观念得到发展。

二 经济发展与变法

春秋战国时期社会经济发展状况

铁制农具和牛耕的出现;

水利灌溉工程的兴修。

手工业分工更加细密

商品种类增多,市场繁荣

货币流通广泛,金属钱币大量使用

出现许多大城市和大商人

农业

手工业

商业

废井田、开阡陌

承认土地私有,从法律上确立了封建土地所有制.

破坏了奴隶制的生产关系,

促进了封建经济的发展。

阶级关系变动

商鞅变法

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建统治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。

典型的是商鞅变法,它使秦国从奴隶社会向封建社会过渡。

笔记补充

变法目的

内容 经济

政治

军事

文化 燔诗书以明法令

变法作用

奖励耕织;废井田,行土地私有;重农抑商;

应对兼并战争,富国强兵

废分封,推行县制;什伍连坐;

奖励军功,实行军功爵制;

废旧立新

重农法治

思想专制

秦国国富兵强

【思考2】:结合商鞅变法的措施分析商鞅变法的特点。结合学思之窗,谈谈你对商鞅变法思想的认识。

顺应潮流;

是战国时期最为彻底的变法,推动秦国社会转型;

为秦统一中国奠定了基础

“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡,反古者不可非,而循礼着者不足多

三 百家争鸣

【思考3】P13为什么在春秋战国时期出现了诸子百家学说?

社会大变革

诸侯割据混战;礼崩乐坏;华夏认同

社会经济大发展

铁器牛耕;井田崩溃;土地私有;新兴地主

人才辈出

士阶层活跃;私学兴盛;提出政治社会主张和要求

统治需要

礼贤下士;招揽人才

孔子老子 人物 时期 派别 思想主张

孔子

老子

百家争鸣 孟子

荀子

庄子

韩非

仁;礼;为政以德;有教无类;

道;辩证;无为;

善;仁政;

恶;隆礼重法;

逍遥自由;

以法治国;

阴阳家的五行理论;墨家的兼爱非攻尚贤;

根据所填和所学知识,分析“百家争鸣”的进步性和各自的局限性,简单分析百家争鸣对后世的影响。

道德准则

政治理想

哲学思想

变革精神

消极避世

唯心主义

都代表一定阶级利益,都维护本阶级利益;

笔记补充

2018年12月,中共中央政治局召开民主生活会时,习近平强调树牢“四个意识”(政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识)坚定“四个自信”(道路自信、理论自信、制度自信、文化自信) 坚决做到“两个维护”(坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导)勇于担当作为,以求真务实作风把党中央决策部署落到实处!

时政新闻眼:

你能说出我们中华民族的“文化自信”来源于哪里吗?

课堂小结:

动荡中发展

变革中转型

政治变动:礼崩乐坏;华夏认同;各国变法;向封建社会过渡;

经济发展:铁器牛耕;私有制确立;农耕经济下农业手工业商业发展;

文化繁荣:思想活跃,百家争鸣;

1.顾炎武在《日知录》中对春秋战国时期的政治现象进行了比较:“春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣;春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;春秋时犹严祭祀、重聘享,而七国则无其事矣……”这说明

A.春秋时周礼尚未遭破坏 ( )

B.春秋比战国时期社会更有序

C.战国时期周王室加速衰微

D.战国时期政治发生根本变革

D

【巩固训练】

2.在西周的金文记录中已经有“戎”“夷”之称,到了春秋战国时期,“华夏”与“戎”的对立更加明显,无论“华夏”各国之间关系多么敌对,他们未称呼对方为“戎”。这一现象反映了先秦时期 ( )

A.实现国家统一成为社会的共识

B.种族和文化认同观念已经出现

C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈

D.血缘成为维系政治认同的纽带

B

3.《战国策》说商鞅“决裂阡陌,教民耕战”.所谓“阡陌”,指“井田”中间的灌溉渠道以及与之相应的纵横道路,纵者称“阡”,横者称“陌”.“封疆”就是奴隶主贵族受封井田的界限.“开阡陌封疆”就是把标志土地国有的阡陌封疆去掉,允许人们开荒,土地可以自由买卖,赋税则按照各人所占土地的多少来平均负担。这一做法本质上 ( )

A.导致政府与民争利损害形象

B.标志着重农抑商政策的确立

C.破坏了奴隶制的生产关系,促进了封建经济的发展

D.有利于农业生产发展,解决国家财政困难的问题

C

4.孔子把“仁”说成是“至德”,而把“孝悌”“忠信”“礼”等都从属于“仁”的原则之下。他以“亲亲”为出发点,认为孝悌是“仁”的根本,又由血亲之爱推及开来。孟子提出“仁义礼智”“孝悌忠信”“父子有亲、君臣有义,夫妇有别、长幼有序,朋友有信”。这些均反映出 ( )

A.儒家统一信仰和社会规范

B.儒家用仁政掩盖等级秩序

C.儒家思想与宗法制相糅合

D.儒家用礼义道德遏制人欲

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进