20*创造宣言 课件(共62张PPT)

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

创造宣言

新知导入

你有创造力吗?

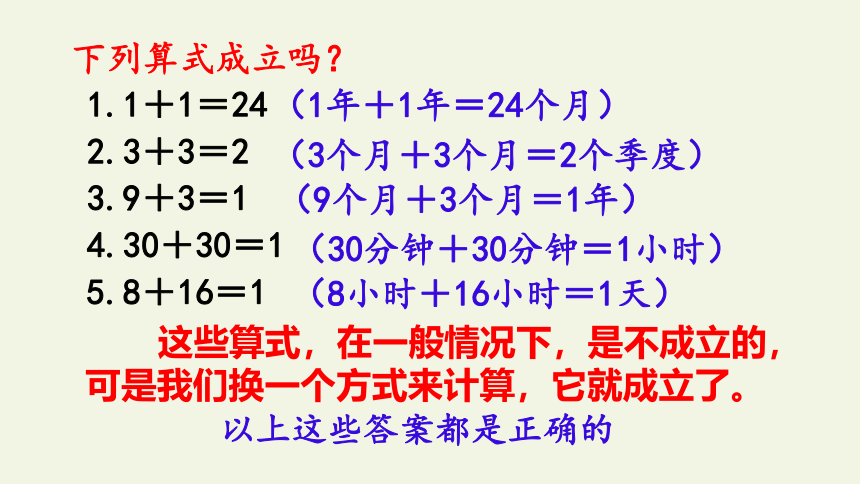

下列算式成立吗?

1.1+1=24

2.3+3=2

3.9+3=1

4.30+30=1

5.8+16=1

这些算式,在一般情况下,是不成立的,可是我们换一个方式来计算,它就成立了。

(1年+1年=24个月)

(3个月+3个月=2个季度)

(9个月+3个月=1年)

(30分钟+30分钟=1小时)

(8小时+16小时=1天)

以上这些答案都是正确的

自信是成功的必备素质,如若你都不相信自己了,又怎么指望别人会相信你。在创造力方面,如果你能充满自信,那么相信你就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。让我们自信满满地发出宣言吧:我相信我能行,我相信我会创造奇迹!

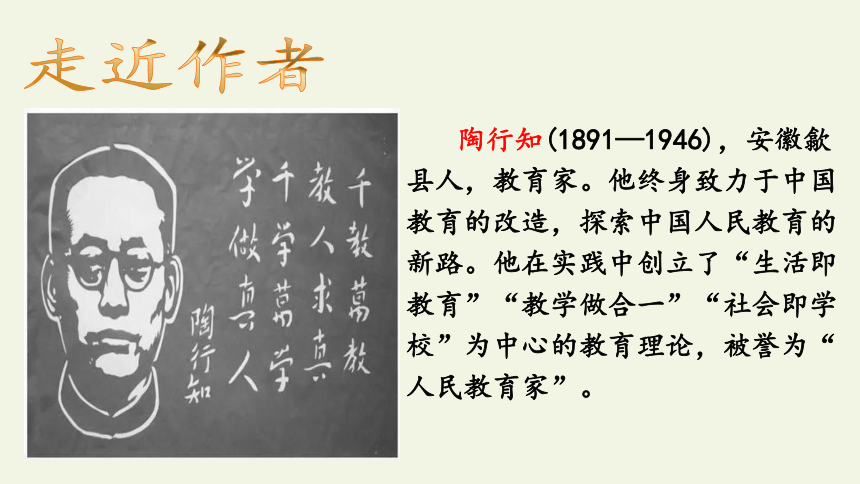

陶行知(1891—1946),安徽歙县人,教育家。他终身致力于中国教育的改造,探索中国人民教育的新路。他在实践中创立了“生活即教育”“教学做合一”“社会即学校”为中心的教育理论,被誉为“人民教育家”。

走近作者

主要作品有《中国教育改造》《中国大众教育问题》等。

走近作者

创造宣言

陶行知

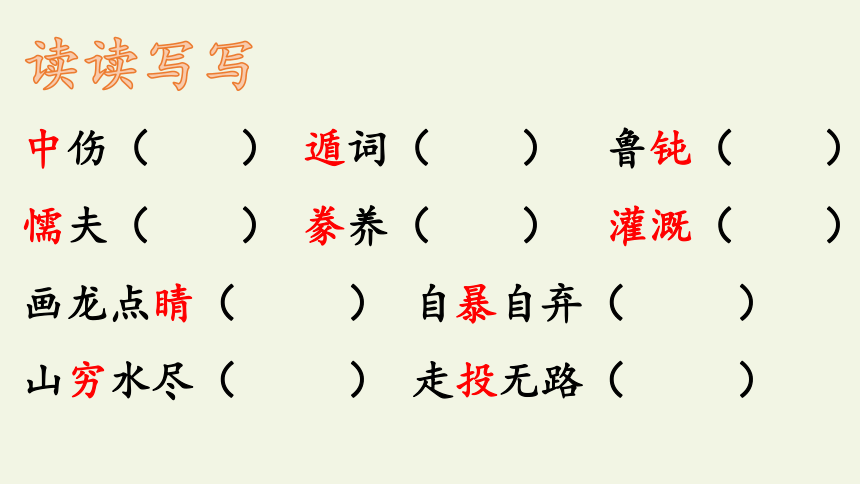

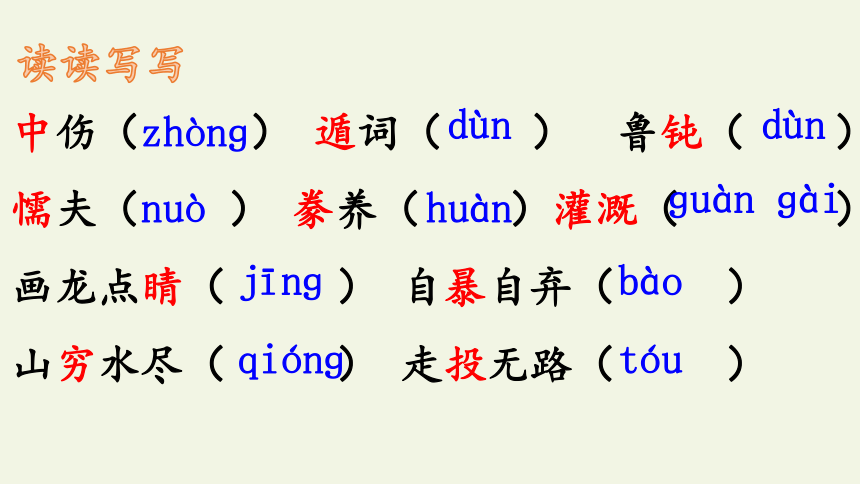

读读写写

中伤( ) 遁词( ) 鲁钝( )懦夫( ) 豢养( ) 灌溉( )画龙点睛( ) 自暴自弃( )

山穷水尽( ) 走投无路( )

读读写写

中伤( ) 遁词( ) 鲁钝( )懦夫( ) 豢养( )灌溉( )画龙点睛( ) 自暴自弃( )

山穷水尽( ) 走投无路( )

zhònɡ

dùn

dùn

nuò

huàn

ɡuàn ɡài

jīnɡ

bào

qiónɡ

tóu

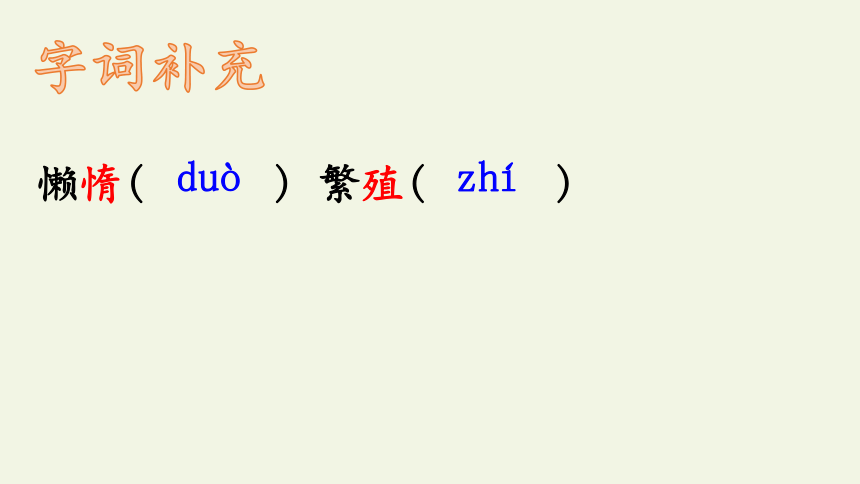

懒惰( ) 繁殖( )

字词补充

zhí

duò

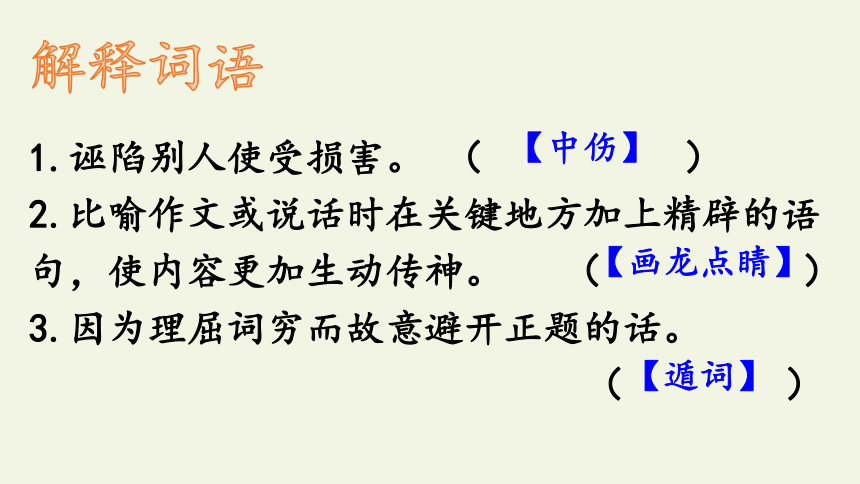

解释词语

1.诬陷别人使受损害。 ( )

2.比喻作文或说话时在关键地方加上精辟的语句,使内容更加生动传神。 ( )

3.因为理屈词穷而故意避开正题的话。

( )

【画龙点睛】

【遁词】

【中伤】

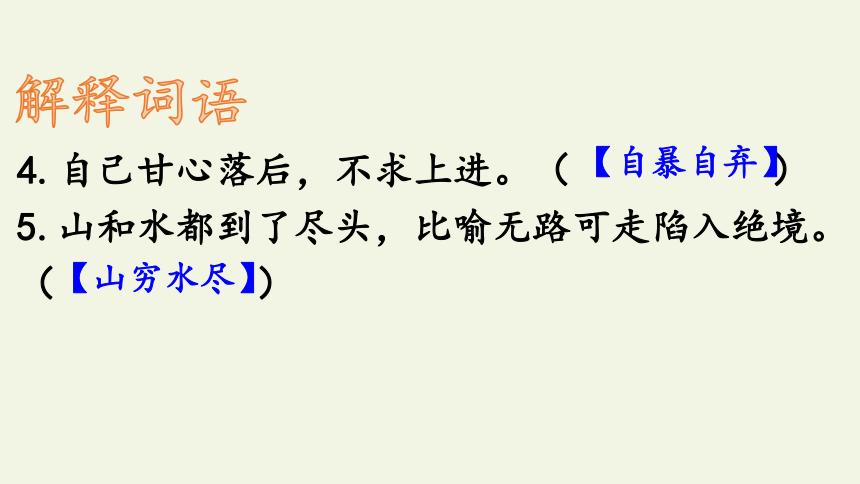

解释词语

4.自己甘心落后,不求上进。( )

5.山和水都到了尽头,比喻无路可走陷入绝境。 ( )

【自暴自弃】

【山穷水尽】

议论文知识点回顾

议论文三要素:

论据类型:

论证方法:

论证方式:

事实论据 理论论据

举例论证、对比论证(正面与反面) 道理论证(引用论证) 、比喻论证

立论 驳论

论点 论据 论证

驳论方法

(1)驳论点法(2)驳论据法(3)驳论证法

批驳方式

先破后立、边破边立、先立后破

整体感知

1.文章中有作者的正面观点吗?如果有,是什么?

2.文章题为《创造宣言》,那么作者的宣言是什么?

1.文章中有作者的正面观点吗?如果有,是什么?

处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。(11段)

2.文章题为《创造宣言》,那么作者的宣言是什么?

作者在文章结尾,充满激情地道出:“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。”(16段)

3.自由朗读课文,理清文章的层次。

第一部分(1):开门见山,发出“让我们继续创造”的宣言。

第二部分(2~4):正面阐述教育者的创造在于创造出真善美的人及创造值得自己崇拜之创造理论和创造技术。

第三部分(5~12):列举事例,批驳人们不愿创造的错误认识,阐述“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,并发出不要轻视点滴的创造的号召。

第四部分(13、14):引用“东山樵夫”的故事,阐述失去创造力后的可悲下场。

第五部分(15、16):发出呼吁——勇于创造。

合作探究

1.本文属于驳论文,作者主要针对哪几种错误观点来进行反驳?作者是怎样对错误观点进行批驳的?

2.作者所举的“不能创造”的五种借口是从哪些角度出发提出来的?它们的共同点是什么

3.阅读课文第四部分,说说文章引用“东山樵夫”的故事表达了什么观点?

4.文章最后一段引用罗丹的话有何作用?

1.本文属于驳论文,作者主要针对哪几种错误观点来进行反驳?作者是怎样对错误观点进行批驳的?

错误观点 论据

事实论据

举例论证

1.环境太平凡

2.生活太单调

3.年纪太小

4.太无能

5.陷入绝境

八大山人 飞帝亚斯 米开朗基罗

《易经》《正气歌》《国际歌》雷塞布

莫扎特 爱迪生 帕斯加尔

曾参 惠能

玄奘 哥伦布 《安魂曲》

八大山人——朱耷

朱耷(1626-约1697)清初画家。擅画水墨花卉禽鸟,笔墨简括凝练,形象夸张;亦写山水,意境冷寂。所画鱼鸟每作“白眼向人”的情态,署款八大山人。他的画技法,对后来的写意画影响很大。工书法,行楷学王曦之,纯朴圆润自成一格。

飞帝亚斯(菲狄亚斯)

飞帝亚斯(公元前448—432)古希腊雕塑家。雅典人。擅长神像雕塑。作品有建立在雅典卫城上的巨大的《雅典娜》铜像、有用象牙嵌金的奥林匹亚的《宙斯》像和《巴台农的雅典娜》。

(雅典娜头像)

米开朗基(米开朗基罗)

米开朗基罗(1475—1564)意大利文艺复兴盛期的雕塑家、画家、建筑师和诗人。作品有雕像《大卫》、巨型天顶画《创世纪》、雕像《晨》、《暮》、《昼》、《夜》和壁画《最后的审判》等。

《正气歌》

1279年文天祥被押送抵达大都,元世祖忽必烈很赞赏文天祥的才干,他派已降的南宋恭帝及多批降臣前来劝诱,文天祥不为所动,严词拒绝。

文天祥不愧为状元出身的诗人,他在关押三年期间,书写了几百篇诗词文章,以抒发爱国之情。1281年夏季,在暑气、腐气、秽气等七气的熏蒸中,文天祥说要“以一正气而敌七气”,他慷慨挥毫,在牢中写就了千古流传、掷地有声的铿锵之作《正气歌》:“天地有正气,杂然赋流形……”

国际歌是国际社会主义运动中最著名的一首歌。原文(法语)的歌词由欧仁·鲍狄埃(1816年-1887年)在1871年所作(当时用马赛曲的曲调演唱),彼尔·狄盖特(1848年-1932年)于1888年为其谱曲。这首歌被翻译成世界上的许多种语言。

《国际歌》

苏伊士运河(Suez Canal)位于埃及境内,扼欧、亚、非三洲交通要道,沟通红海与地中海,使大西洋、地中海与印度洋联结起来,大大缩短了东西方航程。它是一条在国际航运中具有重要战略意义的水道。

苏彝士运河(苏伊士运河)

莫扎特(1756—1791)奥地利作曲家,维也纳古典乐派代表人物之一。自幼从父学钢琴、小提琴,并开始作曲。1760年,4岁的莫扎特跟父亲列奥波尔得·莫扎特学习钢琴并开始作曲。1762年,6岁的莫扎特在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、普雷斯堡作了一次试验性的巡回演出。其作品以清丽流畅、结构工致为特点。

莫扎特

托马斯·阿尔瓦·爱迪生(1847年—1931),出生于美国俄亥俄州米兰镇,逝世于美国新泽西州西奥兰治。发明家、企业家。

1857年(10岁),爱迪生开始对化学产生了兴趣,他在自己家中的地窖按照教科书做实验,并且经常搞得事故频繁。

爱迪生

布莱士·帕斯卡法国数学家、物理学家、哲学家、散文家。

12岁独自发现了“三角形的内角和等于180度”后,16岁时发现著名的帕斯卡六边形定理:内接于一个二次曲线的六边形的三双对边的交点共线。17岁时写成《圆锥曲线论》。

帕斯加尔

曾参(前505年一前463年),16岁拜孔子为师。曾参为孔子的后进弟子,入学时间上的延误,鲁钝的天资,在其思想成熟的时间上落后于其它弟子,但另一方面由于他刻苦好学,造诣很深,成为孔子的得意门生。

他著有《大学》,《孝经》两书,被后世视为儒家经典,尊其为“宗圣”,“述圣”。曾参传业于子思,子思传业于孟子,形成著名的“思孟学派”。

曾参

惠能大师(638至713年),俗姓卢氏,三岁丧父,家境艰贫,稍长以伐薪卖柴为业养母度日。二十四岁时,惠能辞母出家,往蕲州黄梅东山参拜五祖弘忍大师。被尊为禅宗六祖,对中国佛教以及禅宗的弘化具有深刻和坚实的意义。

惠能

身是菩提树,心如明镜台。

时时勤拂拭,莫使惹尘埃。

菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃?

“菩提”一词是梵文Bodhi的音译,意思是觉悟、智慧,用以指人忽如睡醒,豁然开悟,突入彻悟途径,顿悟真理,达到超凡脱俗的境界等。

玄奘是唐代的高僧,唐太宗贞观元年(公元627年),决心去佛教圣地天竺(古印度)寻求真正的佛教经典。历尽千辛万苦公元645年正月归国,受到长安“空城出观”的盛大欢迎,唐太宗又在东京洛阳亲自接见了他 。他将所获梵本经书657部献于朝廷,太宗命他在弘福寺翻译群经。经过十九年的刻苦努力,共译出佛经75部,1338卷,1300多万字。佛教由是渐盛,玄奘法师为中、印文化,特别是佛教文化的沟通,做出了卓越的贡献。

玄奘

克里斯托弗,哥伦布(145l-1506年)是西班牙著名航海家,是地理大发现的先驱者。哥伦布年轻时就是地圆说的信奉者,他十分推祟曾在热那亚坐过监狱的马可·波罗,立志要做一个航海家。他在1492年到1502年间四次横渡大西洋,发现了美洲大陆,他也因此成为名垂青史的航海家。

哥伦布

《安魂曲》作于1791年,是莫扎特最后的作品。 直到去世,莫扎特也没能完成这部富于人道主义色彩的作品,最终由他的学生苏斯迈尔根据他留下的手稿续完。莫扎特一生直到穷极潦倒之时,在他的音乐中也一直没有痛苦,而只有纯净的欢乐。这部临终前的作品仍是如此,只有那种在天国的光芒照耀着他的感觉。

《安魂曲》

环境太平凡生活太单调

年纪太小

太无能

山穷水尽,陷入绝境

客观(外部环境)

主观

缺乏自信

2、作者所举的“不能创造”的五种借口是从哪些角度出发提出来的?它们的共同点是什么

3、阅读课文第四部分,说说文章引用“东山樵夫”的故事表达了什么观点?

引用“东山樵夫”的故事,阐述失去创造力后的可悲下场,说明了缺乏创造力的人是可悲的。

4、文章最后一段引用罗丹的话有何作用?

引用罗丹的话,生发开来,进一步正面阐明人人能创造的观点,深化了课文的论证,使文章的中心论点更加鲜明突出,论证结构更加严密。

品味语言

本文运用了多种修辞手法,试找出你喜欢的句子分析的修辞及其作用。

品味语言——比喻

活人的塑像和大理石的塑像有一点不同,刀法如果用得不对,可以万像同毁;刀法如果用得对,则一笔下去,画龙点睛。(4段)

“刀法”比喻教育方法

“万像”比喻众多的教育对象

“画龙点睛”比喻使众多的教育对象成才

生动地阐述若教育方法不当,可能使众多受教育者被毁;教育方法得当可以使众多受教育者成才的道理。

品味语言——比喻

当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路。(10段)

在这句话中,作者把勇气比作斧,把智慧比作剑,把信念和意志比作金刚,说明了当陷入绝境,走投无路时,只有勇气、智慧、信念与意志,才能使人绝处逢生,闯出一条生路。

但是遭遇八十一难之玄奘,毕竟取得佛经;粮水断绝,众叛亲离之哥伦布,毕竟发现了美洲;冻饿病三重压迫下之莫扎尔特,毕竟写出了《安魂曲》。(10段)

品味语言——排比

三个典型事例排比,强调了有志者排除万难也可取得巨大成就。

所以,处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。(11段)

品味语言——排比

强调创造不受时间地点的限制,创造是每个人都拥有的基本能力。

只要有一滴汗、一滴血、一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开出创造之花,结创造之果,繁殖创造森林。(16段)

品味语言——排比

“一滴汗、一滴血、一滴热情”强调力量之小,“开出创造之花,结创造之果,繁殖创造森林”强调果实之美,全句强调了任何一点的创造力,都会促进成就的取得。

本文写作特点

其一,运用例证法,逐一反驳。作者运用大量古今中外颇具影响力的人物事例,反驳种种错误观点。人是创造活动的主宰,用人物创造成功的经历来证明观点也就最具说服力,最能打动人。本文引例丰富,例证生动、感人,极具教育性。

其二,本文大量运用了排比句,增强了语言的气势,增强了论证效果,充分体现了“宣言”的特点。文中的系列排比句,或肯定人物事业上的巨大成就,或赞叹人物经历的非凡,从不同角度反驳错误观点,使论证内容充实、丰富,具有说服力。

其三,反驳之后,水到渠成地树立起自己的正确观点:人人能创造。使文章论证全面,观点鲜明,结论真实可信,极具感召力。

你是个有创造性思维的人吗?

知识是基础,

活用最关键;

毅力来攻关,

成功在眼前。

——教师寄语

拓展提高

我的创造力也不错!

1+1=?

一滴水+一粒种子=一棵树

一把锯子+一片森林=一片荒漠

一支笔+一张纸=一幅画、一首诗、一首歌······

雪+太阳=水、春天

牛顿+苹果=万有引力定律

亚里士多德+支点=整个世界

李白+酒=诗百篇

你+努力=?

1

树上有10只鸟,猎人开枪打死了1只,还剩几只?

听听谁的回答最有创意

老师在课堂上想考考学生的智商,问:“树上有10只鸟,猎人开枪打死了1只,还剩几只?”

生:“是无声手枪,还是其它没有声音的枪?”

师:“不是无声手枪,也不是其它没有声音枪。”

生:“枪声有多大?”

师:“80-100分贝。”

生:“那就是说,会震得耳朵疼?”

师:“是的。”

生:“在那个地方,打鸟难道犯不犯法?”

师:“不犯。”

生:“您确定那只鸟真的被打死啦?”

师:“确定。”

此时,老师已经有些不耐烦了:“拜托,你只需要告诉我还剩几只鸟就行了,OK!”

生:“OK!鸟里有没有聋子?”

师:“没有。”

生:“有没有鸟智力有问题?呆傻到听到枪响不知道飞的?”

师:“没有,智商都在200以上!”

生:“有没有关在笼子里的?”

师:“没有。”

生:“边上还有没有其它的树?树上还有没有其它鸟?

师:“没有。”

生:“方圆10公里呢?”

师:“就这么一棵树。”

生:“有没有残疾或饿得飞不动的鸟?”

师:“没有,身体都倍棒!”

生:“算不算怀孕肚子里的小鸟?”

师:“都是公的。”

生:“都不可能怀孕?”

师:“………我晕!绝对不可能!!”

生:“打鸟的人有没有可能看花?保证是10只?”

师:“肯定没有!10只。”

生:“……好吧,那么所有的鸟都可以自由活动么?”

师:“完全可以。”

生:“它们受到惊吓起飞时,会不会惊慌失措而互相撞上?”

师:“不会,每只鸟都装有卫星导航系统,而且可以自由飞行。”

生:“嗯,如果您的回答没有骗人的话,”学生满怀信心的说:“打死的鸟要是挂在树上没掉下来,那么就剩1只;如果掉下来,就1只不剩!”

此时,老师推了推眼镜,强忍着要昏倒的感觉,颤抖地说:“你可以去当公务员了!”

课堂总结

本文叙议结合,运用大量的排比,层层深入地剖析了缺乏自信的危害,鼓励我们树立自信,勇于创造,具有很强的说服力和鼓动性。让我们从现在开始好好努力,用智慧、信心和勇气,活出生命的精彩!

板书设计

创造宣言

什么是创造

美术家——造石像

教育者——创造真善美的人、理论、技术

对创造的看法

不能创造(错误)

处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人(正确)

环境平凡、生活单调

年纪太小、能力不足

陷入绝境

如何创造:拥有创造意识,从点滴做起

发出呼吁——勇于创造

处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。

创造引领我们走向成功

作业布置

积累有关创造的名言警句。

谢 谢

创造宣言

新知导入

你有创造力吗?

下列算式成立吗?

1.1+1=24

2.3+3=2

3.9+3=1

4.30+30=1

5.8+16=1

这些算式,在一般情况下,是不成立的,可是我们换一个方式来计算,它就成立了。

(1年+1年=24个月)

(3个月+3个月=2个季度)

(9个月+3个月=1年)

(30分钟+30分钟=1小时)

(8小时+16小时=1天)

以上这些答案都是正确的

自信是成功的必备素质,如若你都不相信自己了,又怎么指望别人会相信你。在创造力方面,如果你能充满自信,那么相信你就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。让我们自信满满地发出宣言吧:我相信我能行,我相信我会创造奇迹!

陶行知(1891—1946),安徽歙县人,教育家。他终身致力于中国教育的改造,探索中国人民教育的新路。他在实践中创立了“生活即教育”“教学做合一”“社会即学校”为中心的教育理论,被誉为“人民教育家”。

走近作者

主要作品有《中国教育改造》《中国大众教育问题》等。

走近作者

创造宣言

陶行知

读读写写

中伤( ) 遁词( ) 鲁钝( )懦夫( ) 豢养( ) 灌溉( )画龙点睛( ) 自暴自弃( )

山穷水尽( ) 走投无路( )

读读写写

中伤( ) 遁词( ) 鲁钝( )懦夫( ) 豢养( )灌溉( )画龙点睛( ) 自暴自弃( )

山穷水尽( ) 走投无路( )

zhònɡ

dùn

dùn

nuò

huàn

ɡuàn ɡài

jīnɡ

bào

qiónɡ

tóu

懒惰( ) 繁殖( )

字词补充

zhí

duò

解释词语

1.诬陷别人使受损害。 ( )

2.比喻作文或说话时在关键地方加上精辟的语句,使内容更加生动传神。 ( )

3.因为理屈词穷而故意避开正题的话。

( )

【画龙点睛】

【遁词】

【中伤】

解释词语

4.自己甘心落后,不求上进。( )

5.山和水都到了尽头,比喻无路可走陷入绝境。 ( )

【自暴自弃】

【山穷水尽】

议论文知识点回顾

议论文三要素:

论据类型:

论证方法:

论证方式:

事实论据 理论论据

举例论证、对比论证(正面与反面) 道理论证(引用论证) 、比喻论证

立论 驳论

论点 论据 论证

驳论方法

(1)驳论点法(2)驳论据法(3)驳论证法

批驳方式

先破后立、边破边立、先立后破

整体感知

1.文章中有作者的正面观点吗?如果有,是什么?

2.文章题为《创造宣言》,那么作者的宣言是什么?

1.文章中有作者的正面观点吗?如果有,是什么?

处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。(11段)

2.文章题为《创造宣言》,那么作者的宣言是什么?

作者在文章结尾,充满激情地道出:“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。”(16段)

3.自由朗读课文,理清文章的层次。

第一部分(1):开门见山,发出“让我们继续创造”的宣言。

第二部分(2~4):正面阐述教育者的创造在于创造出真善美的人及创造值得自己崇拜之创造理论和创造技术。

第三部分(5~12):列举事例,批驳人们不愿创造的错误认识,阐述“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,并发出不要轻视点滴的创造的号召。

第四部分(13、14):引用“东山樵夫”的故事,阐述失去创造力后的可悲下场。

第五部分(15、16):发出呼吁——勇于创造。

合作探究

1.本文属于驳论文,作者主要针对哪几种错误观点来进行反驳?作者是怎样对错误观点进行批驳的?

2.作者所举的“不能创造”的五种借口是从哪些角度出发提出来的?它们的共同点是什么

3.阅读课文第四部分,说说文章引用“东山樵夫”的故事表达了什么观点?

4.文章最后一段引用罗丹的话有何作用?

1.本文属于驳论文,作者主要针对哪几种错误观点来进行反驳?作者是怎样对错误观点进行批驳的?

错误观点 论据

事实论据

举例论证

1.环境太平凡

2.生活太单调

3.年纪太小

4.太无能

5.陷入绝境

八大山人 飞帝亚斯 米开朗基罗

《易经》《正气歌》《国际歌》雷塞布

莫扎特 爱迪生 帕斯加尔

曾参 惠能

玄奘 哥伦布 《安魂曲》

八大山人——朱耷

朱耷(1626-约1697)清初画家。擅画水墨花卉禽鸟,笔墨简括凝练,形象夸张;亦写山水,意境冷寂。所画鱼鸟每作“白眼向人”的情态,署款八大山人。他的画技法,对后来的写意画影响很大。工书法,行楷学王曦之,纯朴圆润自成一格。

飞帝亚斯(菲狄亚斯)

飞帝亚斯(公元前448—432)古希腊雕塑家。雅典人。擅长神像雕塑。作品有建立在雅典卫城上的巨大的《雅典娜》铜像、有用象牙嵌金的奥林匹亚的《宙斯》像和《巴台农的雅典娜》。

(雅典娜头像)

米开朗基(米开朗基罗)

米开朗基罗(1475—1564)意大利文艺复兴盛期的雕塑家、画家、建筑师和诗人。作品有雕像《大卫》、巨型天顶画《创世纪》、雕像《晨》、《暮》、《昼》、《夜》和壁画《最后的审判》等。

《正气歌》

1279年文天祥被押送抵达大都,元世祖忽必烈很赞赏文天祥的才干,他派已降的南宋恭帝及多批降臣前来劝诱,文天祥不为所动,严词拒绝。

文天祥不愧为状元出身的诗人,他在关押三年期间,书写了几百篇诗词文章,以抒发爱国之情。1281年夏季,在暑气、腐气、秽气等七气的熏蒸中,文天祥说要“以一正气而敌七气”,他慷慨挥毫,在牢中写就了千古流传、掷地有声的铿锵之作《正气歌》:“天地有正气,杂然赋流形……”

国际歌是国际社会主义运动中最著名的一首歌。原文(法语)的歌词由欧仁·鲍狄埃(1816年-1887年)在1871年所作(当时用马赛曲的曲调演唱),彼尔·狄盖特(1848年-1932年)于1888年为其谱曲。这首歌被翻译成世界上的许多种语言。

《国际歌》

苏伊士运河(Suez Canal)位于埃及境内,扼欧、亚、非三洲交通要道,沟通红海与地中海,使大西洋、地中海与印度洋联结起来,大大缩短了东西方航程。它是一条在国际航运中具有重要战略意义的水道。

苏彝士运河(苏伊士运河)

莫扎特(1756—1791)奥地利作曲家,维也纳古典乐派代表人物之一。自幼从父学钢琴、小提琴,并开始作曲。1760年,4岁的莫扎特跟父亲列奥波尔得·莫扎特学习钢琴并开始作曲。1762年,6岁的莫扎特在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、普雷斯堡作了一次试验性的巡回演出。其作品以清丽流畅、结构工致为特点。

莫扎特

托马斯·阿尔瓦·爱迪生(1847年—1931),出生于美国俄亥俄州米兰镇,逝世于美国新泽西州西奥兰治。发明家、企业家。

1857年(10岁),爱迪生开始对化学产生了兴趣,他在自己家中的地窖按照教科书做实验,并且经常搞得事故频繁。

爱迪生

布莱士·帕斯卡法国数学家、物理学家、哲学家、散文家。

12岁独自发现了“三角形的内角和等于180度”后,16岁时发现著名的帕斯卡六边形定理:内接于一个二次曲线的六边形的三双对边的交点共线。17岁时写成《圆锥曲线论》。

帕斯加尔

曾参(前505年一前463年),16岁拜孔子为师。曾参为孔子的后进弟子,入学时间上的延误,鲁钝的天资,在其思想成熟的时间上落后于其它弟子,但另一方面由于他刻苦好学,造诣很深,成为孔子的得意门生。

他著有《大学》,《孝经》两书,被后世视为儒家经典,尊其为“宗圣”,“述圣”。曾参传业于子思,子思传业于孟子,形成著名的“思孟学派”。

曾参

惠能大师(638至713年),俗姓卢氏,三岁丧父,家境艰贫,稍长以伐薪卖柴为业养母度日。二十四岁时,惠能辞母出家,往蕲州黄梅东山参拜五祖弘忍大师。被尊为禅宗六祖,对中国佛教以及禅宗的弘化具有深刻和坚实的意义。

惠能

身是菩提树,心如明镜台。

时时勤拂拭,莫使惹尘埃。

菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃?

“菩提”一词是梵文Bodhi的音译,意思是觉悟、智慧,用以指人忽如睡醒,豁然开悟,突入彻悟途径,顿悟真理,达到超凡脱俗的境界等。

玄奘是唐代的高僧,唐太宗贞观元年(公元627年),决心去佛教圣地天竺(古印度)寻求真正的佛教经典。历尽千辛万苦公元645年正月归国,受到长安“空城出观”的盛大欢迎,唐太宗又在东京洛阳亲自接见了他 。他将所获梵本经书657部献于朝廷,太宗命他在弘福寺翻译群经。经过十九年的刻苦努力,共译出佛经75部,1338卷,1300多万字。佛教由是渐盛,玄奘法师为中、印文化,特别是佛教文化的沟通,做出了卓越的贡献。

玄奘

克里斯托弗,哥伦布(145l-1506年)是西班牙著名航海家,是地理大发现的先驱者。哥伦布年轻时就是地圆说的信奉者,他十分推祟曾在热那亚坐过监狱的马可·波罗,立志要做一个航海家。他在1492年到1502年间四次横渡大西洋,发现了美洲大陆,他也因此成为名垂青史的航海家。

哥伦布

《安魂曲》作于1791年,是莫扎特最后的作品。 直到去世,莫扎特也没能完成这部富于人道主义色彩的作品,最终由他的学生苏斯迈尔根据他留下的手稿续完。莫扎特一生直到穷极潦倒之时,在他的音乐中也一直没有痛苦,而只有纯净的欢乐。这部临终前的作品仍是如此,只有那种在天国的光芒照耀着他的感觉。

《安魂曲》

环境太平凡生活太单调

年纪太小

太无能

山穷水尽,陷入绝境

客观(外部环境)

主观

缺乏自信

2、作者所举的“不能创造”的五种借口是从哪些角度出发提出来的?它们的共同点是什么

3、阅读课文第四部分,说说文章引用“东山樵夫”的故事表达了什么观点?

引用“东山樵夫”的故事,阐述失去创造力后的可悲下场,说明了缺乏创造力的人是可悲的。

4、文章最后一段引用罗丹的话有何作用?

引用罗丹的话,生发开来,进一步正面阐明人人能创造的观点,深化了课文的论证,使文章的中心论点更加鲜明突出,论证结构更加严密。

品味语言

本文运用了多种修辞手法,试找出你喜欢的句子分析的修辞及其作用。

品味语言——比喻

活人的塑像和大理石的塑像有一点不同,刀法如果用得不对,可以万像同毁;刀法如果用得对,则一笔下去,画龙点睛。(4段)

“刀法”比喻教育方法

“万像”比喻众多的教育对象

“画龙点睛”比喻使众多的教育对象成才

生动地阐述若教育方法不当,可能使众多受教育者被毁;教育方法得当可以使众多受教育者成才的道理。

品味语言——比喻

当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路。(10段)

在这句话中,作者把勇气比作斧,把智慧比作剑,把信念和意志比作金刚,说明了当陷入绝境,走投无路时,只有勇气、智慧、信念与意志,才能使人绝处逢生,闯出一条生路。

但是遭遇八十一难之玄奘,毕竟取得佛经;粮水断绝,众叛亲离之哥伦布,毕竟发现了美洲;冻饿病三重压迫下之莫扎尔特,毕竟写出了《安魂曲》。(10段)

品味语言——排比

三个典型事例排比,强调了有志者排除万难也可取得巨大成就。

所以,处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。(11段)

品味语言——排比

强调创造不受时间地点的限制,创造是每个人都拥有的基本能力。

只要有一滴汗、一滴血、一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开出创造之花,结创造之果,繁殖创造森林。(16段)

品味语言——排比

“一滴汗、一滴血、一滴热情”强调力量之小,“开出创造之花,结创造之果,繁殖创造森林”强调果实之美,全句强调了任何一点的创造力,都会促进成就的取得。

本文写作特点

其一,运用例证法,逐一反驳。作者运用大量古今中外颇具影响力的人物事例,反驳种种错误观点。人是创造活动的主宰,用人物创造成功的经历来证明观点也就最具说服力,最能打动人。本文引例丰富,例证生动、感人,极具教育性。

其二,本文大量运用了排比句,增强了语言的气势,增强了论证效果,充分体现了“宣言”的特点。文中的系列排比句,或肯定人物事业上的巨大成就,或赞叹人物经历的非凡,从不同角度反驳错误观点,使论证内容充实、丰富,具有说服力。

其三,反驳之后,水到渠成地树立起自己的正确观点:人人能创造。使文章论证全面,观点鲜明,结论真实可信,极具感召力。

你是个有创造性思维的人吗?

知识是基础,

活用最关键;

毅力来攻关,

成功在眼前。

——教师寄语

拓展提高

我的创造力也不错!

1+1=?

一滴水+一粒种子=一棵树

一把锯子+一片森林=一片荒漠

一支笔+一张纸=一幅画、一首诗、一首歌······

雪+太阳=水、春天

牛顿+苹果=万有引力定律

亚里士多德+支点=整个世界

李白+酒=诗百篇

你+努力=?

1

树上有10只鸟,猎人开枪打死了1只,还剩几只?

听听谁的回答最有创意

老师在课堂上想考考学生的智商,问:“树上有10只鸟,猎人开枪打死了1只,还剩几只?”

生:“是无声手枪,还是其它没有声音的枪?”

师:“不是无声手枪,也不是其它没有声音枪。”

生:“枪声有多大?”

师:“80-100分贝。”

生:“那就是说,会震得耳朵疼?”

师:“是的。”

生:“在那个地方,打鸟难道犯不犯法?”

师:“不犯。”

生:“您确定那只鸟真的被打死啦?”

师:“确定。”

此时,老师已经有些不耐烦了:“拜托,你只需要告诉我还剩几只鸟就行了,OK!”

生:“OK!鸟里有没有聋子?”

师:“没有。”

生:“有没有鸟智力有问题?呆傻到听到枪响不知道飞的?”

师:“没有,智商都在200以上!”

生:“有没有关在笼子里的?”

师:“没有。”

生:“边上还有没有其它的树?树上还有没有其它鸟?

师:“没有。”

生:“方圆10公里呢?”

师:“就这么一棵树。”

生:“有没有残疾或饿得飞不动的鸟?”

师:“没有,身体都倍棒!”

生:“算不算怀孕肚子里的小鸟?”

师:“都是公的。”

生:“都不可能怀孕?”

师:“………我晕!绝对不可能!!”

生:“打鸟的人有没有可能看花?保证是10只?”

师:“肯定没有!10只。”

生:“……好吧,那么所有的鸟都可以自由活动么?”

师:“完全可以。”

生:“它们受到惊吓起飞时,会不会惊慌失措而互相撞上?”

师:“不会,每只鸟都装有卫星导航系统,而且可以自由飞行。”

生:“嗯,如果您的回答没有骗人的话,”学生满怀信心的说:“打死的鸟要是挂在树上没掉下来,那么就剩1只;如果掉下来,就1只不剩!”

此时,老师推了推眼镜,强忍着要昏倒的感觉,颤抖地说:“你可以去当公务员了!”

课堂总结

本文叙议结合,运用大量的排比,层层深入地剖析了缺乏自信的危害,鼓励我们树立自信,勇于创造,具有很强的说服力和鼓动性。让我们从现在开始好好努力,用智慧、信心和勇气,活出生命的精彩!

板书设计

创造宣言

什么是创造

美术家——造石像

教育者——创造真善美的人、理论、技术

对创造的看法

不能创造(错误)

处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人(正确)

环境平凡、生活单调

年纪太小、能力不足

陷入绝境

如何创造:拥有创造意识,从点滴做起

发出呼吁——勇于创造

处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。

创造引领我们走向成功

作业布置

积累有关创造的名言警句。

谢 谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 诗歌朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读 《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19* 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读