8.《拿来主义》教案 2021—2022学年人教版高中语文必修四

文档属性

| 名称 | 8.《拿来主义》教案 2021—2022学年人教版高中语文必修四 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 280.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-11 16:35:27 | ||

图片预览

文档简介

《拿来主义》教案

一、教学目标

1、通过梳理文章结构,掌握先破后立的论证结构。

2、了解文章因果论证、比喻论证等论证方法,深入理解“拿来主义”的内涵。

3、学会将因果论证、比喻论证等论证方法运用到议论文写作片段中。

二、教学重难点:同教学目标

三、教学方法:学讲法、小组合作学习法、朗读法

四、教学课时:1课时

五、教学过程

一、导入新课:(2分钟)

《觉醒年代》鲁迅图片,请同学们看看这是谁?——鲁迅先生。导学案里已经有关于他的一些资料补充,同时我们对鲁迅先生已经不陌生了,从小学到现在学过好几篇他的文章,上学期就学了他的《纪念刘和珍君》,虽然每次我们都会被其犀利的文笔所折服,我们也还是要想真的猛士一般,直面鲁迅的文章。所以今天我们一起走进鲁迅先生的《拿来主义》,探究其中的论证方法。

先检查一下大家的预习任务是否完成。

二、自学检测:(5分钟)

1、本文题为拿来主义,探讨的是什么问题?中心观点是什么?在哪里出现?

预设:探讨如何对待外来文化和传统文化的问题。中心观点:所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!在第7段提出。

观点在行文中间才出现,之前都做了什么?

预设:在“拿来主义”之前,先谈到了“闭关主义”、“送去主义”、“听凭送来”几种情况。 几种情况都是作者所反对的。

“闭关主义”——给枪炮打破了大门,碰了一串钉子——封闭落后。

“送去主义”——子孙们、残羹冷炙做奖赏, ——亡国灭种。

“听凭送来”——被“送来”东西吓怕了 ——毒害侵略。

这说明这几种方式都不可取,所以我们就只有“拿来”。

结合对议论文论证结构的了解,请分析本文文章论证结构。

为什么要拿?——拿来主义是什么?——要怎么拿?

作者并不是一开始就提出观点,而是先提出了几种有危害的现象,先否定,再肯定,这种方式叫做“先破后立”,也叫“驳论”。我们在写作的时候也可以学习使用这种构思思路。

三、课文研读、深入文本:

齐读1——7自然段,边读边思考下列问题:(8分钟)

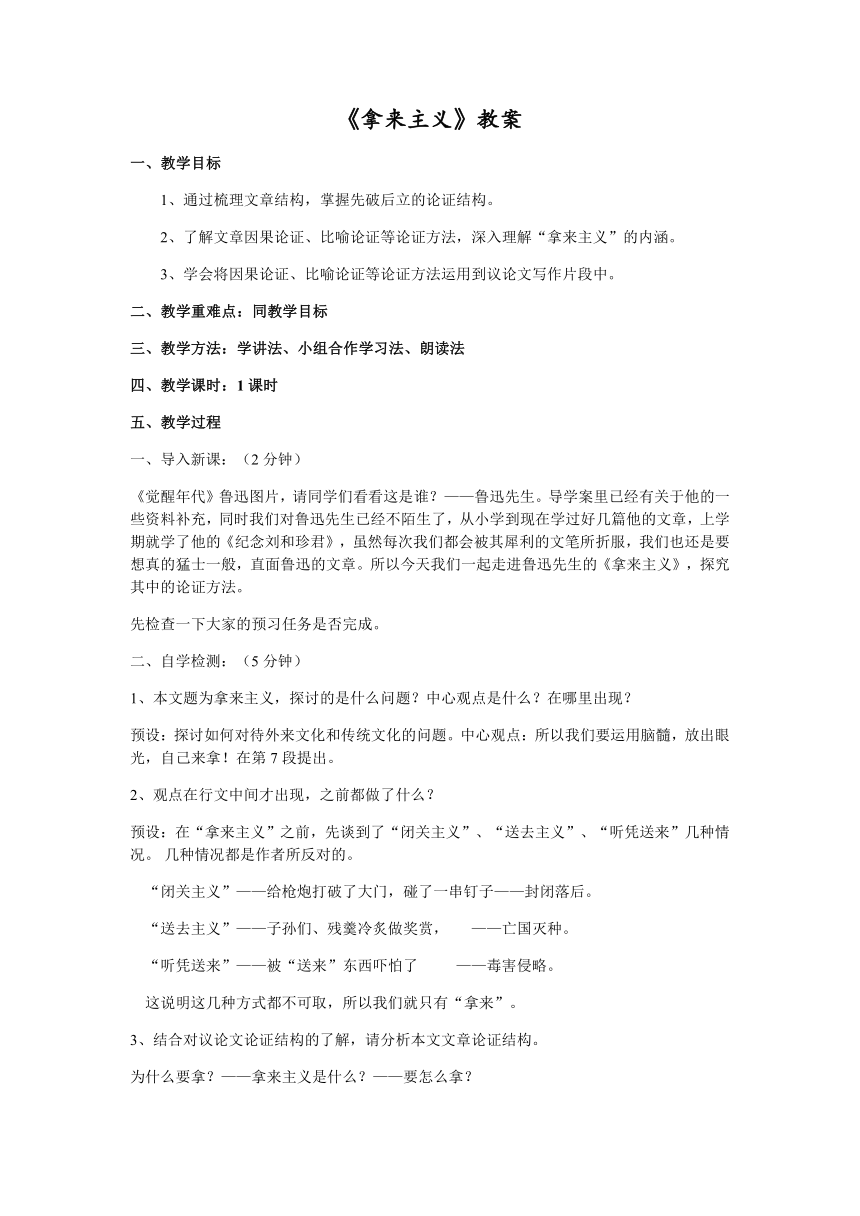

①除拿来主义之外,还有哪些主义?

②这些主义的表现、本质和结果是怎样的?

③作者运用了哪些方法论证其观点,提到了那些人?

因果论证:因为这些方法都不足取,所以要实行拿来主义; 举例论证:梅兰芳博士等; 类比论证:尼采自诩为太阳而发疯与中国某些人自大的危害是一样可怕的。送去主义者的言论与尼采自诩太阳在本质上是相似的

2、前半部分已从反面论述了应该实行拿来主义,那么拿来主义的具体做法是什么?我们边听读,边思考问题。(10分钟)

3、请2、3、4小组选派你们组朗读的最好的一位同学来朗读课文的最后三段。(思考并小组讨论)

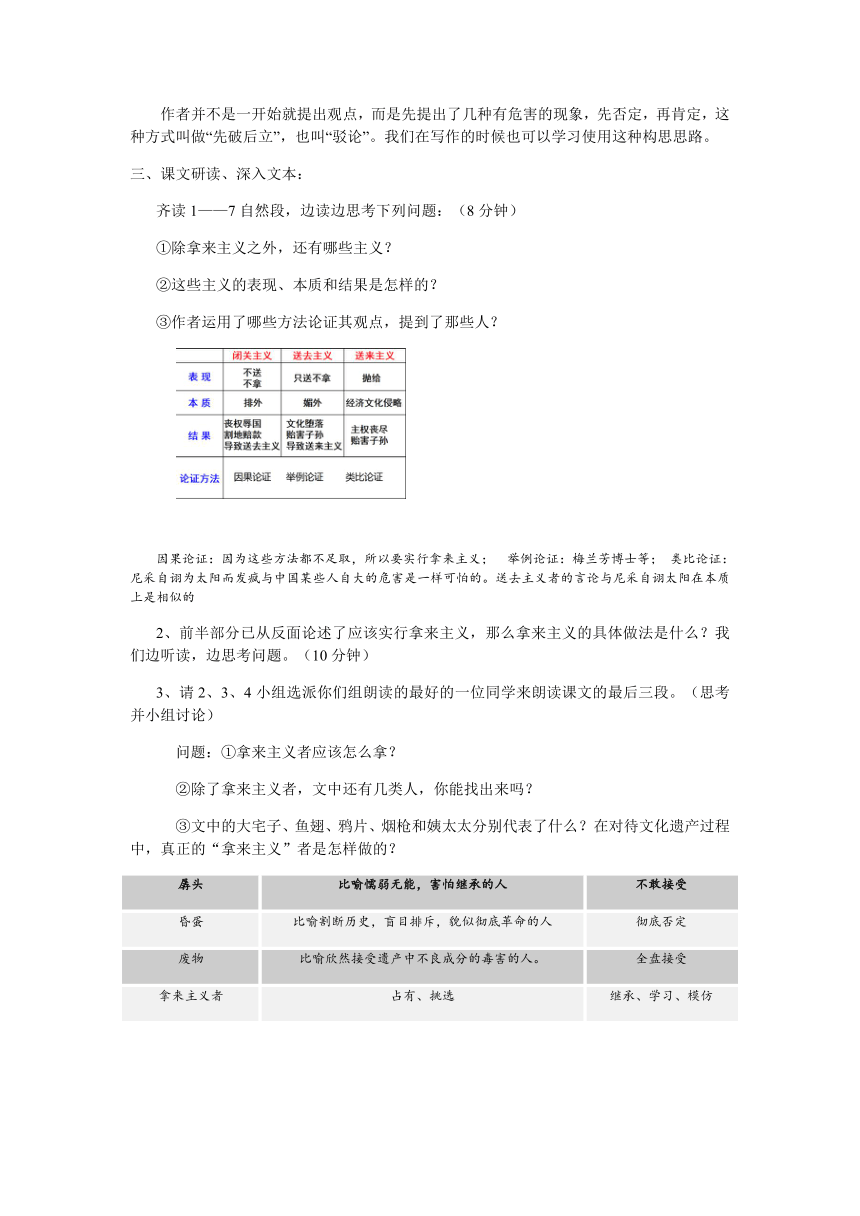

问题:①拿来主义者应该怎么拿?

②除了拿来主义者,文中还有几类人,你能找出来吗?

③文中的大宅子、鱼翅、鸦片、烟枪和姨太太分别代表了什么?在对待文化遗产过程中,真正的“拿来主义”者是怎样做的?

孱头 比喻懦弱无能,害怕继承的人 不敢接受

昏蛋 比喻割断历史,盲目排斥,貌似彻底革命的人 彻底否定

废物 比喻欣然接受遗产中不良成分的毒害的人。 全盘接受

拿来主义者 占有、挑选 继承、学习、模仿

④这种用人们熟知的事物作比喻来证明论点的方法是什么?

——比喻论证。

学了鲁迅先生的比喻论证,我们一起来用一下。(15分钟)

先复习一下其概念: 用人们熟知的事物作比喻来证明论点。此外,在驳论中,往往还采用“以尔之矛,攻尔之盾”的批驳 方法和“归谬法”。在多数议论文中往往是综合运用的。

面对苦难,我们不能一味畏惧退缩,苦难不会因为你的畏缩而消失,我们应该直面困难,同困难做斗争,战胜它。

A干瘪,枯燥,说教性太强,毫无趣味

(B)苦难像条狗,你越是怕它,它就越凶,撵得越紧;如果你勇敢些,弯下腰,拣起一块石头,狠狠朝它扔过去,它也会吓得落荒而逃。

B化抽象为具体,化深奥为通俗,化生硬为生动,思想性与文学性有机结合,妙趣横生,让人回味。

方法总结

请同学们快速判断该文段中是否使用比喻论证,如果使用,请找出来。

破,意味着在突破和完善中超越。齐白石说:“学我者生,似我者死。”这是要后人不能止步于临摹,而要学其神韵善突破。一种现象存在已久,学某某而安于做“小某某”或“小小某某”。如同“受过训练的跳蚤”,即使盖板已拿掉,也不会越过原有高度。没有“破”,“守”则成墨守成规,“离”则无从谈起。没有最好,只有更好。前人技艺再高,也终究有局限性。小疑小进,大疑大进。扬前人所长而补其短,方能在推陈出新中别开生面。

请用比喻论证的手法修改下列语段(5分钟)

人与人之间免不了交流,要想人与人之间能真诚交流,真诚是前提,是基础,人生中值得珍惜的东西有很多,但诚信最宝贵,每一个希望获得成功的人,不要忘了诚信这个基础。

修改后:如果说人与人之间的沟通是桥,那么诚信便是那坚固的桥墩;如果说金钱、权力、才学是人生的财富,那么诚信便是那颗最耀眼的钻石;如果说人生的成功是一座塔,那么诚信便是塔下牢固的基石。

这节课我们主要是从《拿来主义》的论证中学习其方法,下节课我们就要一起走进鲁迅先生的语言,感受其思想。

一、教学目标

1、通过梳理文章结构,掌握先破后立的论证结构。

2、了解文章因果论证、比喻论证等论证方法,深入理解“拿来主义”的内涵。

3、学会将因果论证、比喻论证等论证方法运用到议论文写作片段中。

二、教学重难点:同教学目标

三、教学方法:学讲法、小组合作学习法、朗读法

四、教学课时:1课时

五、教学过程

一、导入新课:(2分钟)

《觉醒年代》鲁迅图片,请同学们看看这是谁?——鲁迅先生。导学案里已经有关于他的一些资料补充,同时我们对鲁迅先生已经不陌生了,从小学到现在学过好几篇他的文章,上学期就学了他的《纪念刘和珍君》,虽然每次我们都会被其犀利的文笔所折服,我们也还是要想真的猛士一般,直面鲁迅的文章。所以今天我们一起走进鲁迅先生的《拿来主义》,探究其中的论证方法。

先检查一下大家的预习任务是否完成。

二、自学检测:(5分钟)

1、本文题为拿来主义,探讨的是什么问题?中心观点是什么?在哪里出现?

预设:探讨如何对待外来文化和传统文化的问题。中心观点:所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!在第7段提出。

观点在行文中间才出现,之前都做了什么?

预设:在“拿来主义”之前,先谈到了“闭关主义”、“送去主义”、“听凭送来”几种情况。 几种情况都是作者所反对的。

“闭关主义”——给枪炮打破了大门,碰了一串钉子——封闭落后。

“送去主义”——子孙们、残羹冷炙做奖赏, ——亡国灭种。

“听凭送来”——被“送来”东西吓怕了 ——毒害侵略。

这说明这几种方式都不可取,所以我们就只有“拿来”。

结合对议论文论证结构的了解,请分析本文文章论证结构。

为什么要拿?——拿来主义是什么?——要怎么拿?

作者并不是一开始就提出观点,而是先提出了几种有危害的现象,先否定,再肯定,这种方式叫做“先破后立”,也叫“驳论”。我们在写作的时候也可以学习使用这种构思思路。

三、课文研读、深入文本:

齐读1——7自然段,边读边思考下列问题:(8分钟)

①除拿来主义之外,还有哪些主义?

②这些主义的表现、本质和结果是怎样的?

③作者运用了哪些方法论证其观点,提到了那些人?

因果论证:因为这些方法都不足取,所以要实行拿来主义; 举例论证:梅兰芳博士等; 类比论证:尼采自诩为太阳而发疯与中国某些人自大的危害是一样可怕的。送去主义者的言论与尼采自诩太阳在本质上是相似的

2、前半部分已从反面论述了应该实行拿来主义,那么拿来主义的具体做法是什么?我们边听读,边思考问题。(10分钟)

3、请2、3、4小组选派你们组朗读的最好的一位同学来朗读课文的最后三段。(思考并小组讨论)

问题:①拿来主义者应该怎么拿?

②除了拿来主义者,文中还有几类人,你能找出来吗?

③文中的大宅子、鱼翅、鸦片、烟枪和姨太太分别代表了什么?在对待文化遗产过程中,真正的“拿来主义”者是怎样做的?

孱头 比喻懦弱无能,害怕继承的人 不敢接受

昏蛋 比喻割断历史,盲目排斥,貌似彻底革命的人 彻底否定

废物 比喻欣然接受遗产中不良成分的毒害的人。 全盘接受

拿来主义者 占有、挑选 继承、学习、模仿

④这种用人们熟知的事物作比喻来证明论点的方法是什么?

——比喻论证。

学了鲁迅先生的比喻论证,我们一起来用一下。(15分钟)

先复习一下其概念: 用人们熟知的事物作比喻来证明论点。此外,在驳论中,往往还采用“以尔之矛,攻尔之盾”的批驳 方法和“归谬法”。在多数议论文中往往是综合运用的。

面对苦难,我们不能一味畏惧退缩,苦难不会因为你的畏缩而消失,我们应该直面困难,同困难做斗争,战胜它。

A干瘪,枯燥,说教性太强,毫无趣味

(B)苦难像条狗,你越是怕它,它就越凶,撵得越紧;如果你勇敢些,弯下腰,拣起一块石头,狠狠朝它扔过去,它也会吓得落荒而逃。

B化抽象为具体,化深奥为通俗,化生硬为生动,思想性与文学性有机结合,妙趣横生,让人回味。

方法总结

请同学们快速判断该文段中是否使用比喻论证,如果使用,请找出来。

破,意味着在突破和完善中超越。齐白石说:“学我者生,似我者死。”这是要后人不能止步于临摹,而要学其神韵善突破。一种现象存在已久,学某某而安于做“小某某”或“小小某某”。如同“受过训练的跳蚤”,即使盖板已拿掉,也不会越过原有高度。没有“破”,“守”则成墨守成规,“离”则无从谈起。没有最好,只有更好。前人技艺再高,也终究有局限性。小疑小进,大疑大进。扬前人所长而补其短,方能在推陈出新中别开生面。

请用比喻论证的手法修改下列语段(5分钟)

人与人之间免不了交流,要想人与人之间能真诚交流,真诚是前提,是基础,人生中值得珍惜的东西有很多,但诚信最宝贵,每一个希望获得成功的人,不要忘了诚信这个基础。

修改后:如果说人与人之间的沟通是桥,那么诚信便是那坚固的桥墩;如果说金钱、权力、才学是人生的财富,那么诚信便是那颗最耀眼的钻石;如果说人生的成功是一座塔,那么诚信便是塔下牢固的基石。

这节课我们主要是从《拿来主义》的论证中学习其方法,下节课我们就要一起走进鲁迅先生的语言,感受其思想。