2021-2022学年统编版(2019)选择性必修一第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)选择性必修一第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-11 16:06:43 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

《国家制度与社会治理》第一单元 政治制度

《中国古代政治制度的形成与发展》

统编版·历史·选修一·第一单元 ·第 1 课

目录

CONTENTS

先秦时期的政治制度

秦汉至明清的中央行政体制

秦汉至明清时期地方行政层级管理

【课程标准】了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治发展道路的独特性

01

先秦时期的政治制度

夏、商、西周是中国古代奴隶制国家政治制度的形成与发展时期。

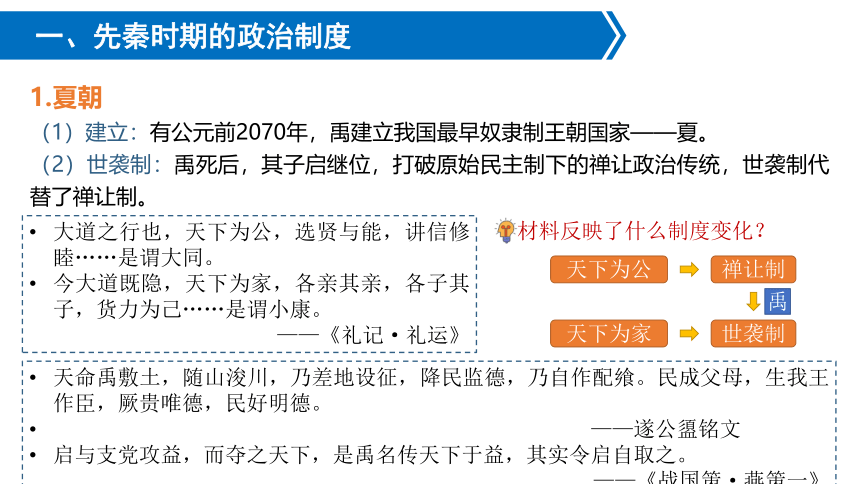

1.夏朝

(1)建立:有公元前2070年,禹建立我国最早奴隶制王朝国家——夏。

(2)世袭制:禹死后,其子启继位,打破原始民主制下的禅让政治传统,世袭制代替了禅让制。

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦……是谓大同。

今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己……是谓小康。

——《礼记·礼运》

材料反映了什么制度变化?

天下为公

禅让制

天下为家

世袭制

禹

天命禹敷土,随山浚川,乃差地设征,降民监德,乃自作配飨。民成父母,生我王作臣,厥贵唯德,民好明德。

——遂公盨铭文

启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——《战国策·燕策一》

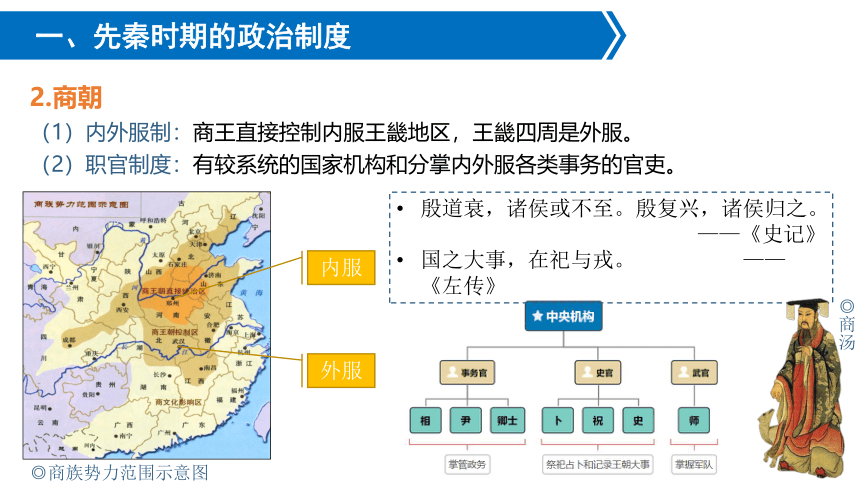

2.商朝

(1)内外服制:商王直接控制内服王畿地区,王畿四周是外服。

(2)职官制度:有较系统的国家机构和分掌内外服各类事务的官吏。

◎商族势力范围示意图

内服

外服

殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。

——《史记》

国之大事,在祀与戎。 ——《左传》

◎商汤

同姓贵族、异姓功臣或旧贵族

天子—诸侯—卿大夫—士

除天子控制的镐京和洛邑附近的王畿地区之外的其他地方

享有受封土地上的统治权

服从周天子的政令,承担对周王室的义务

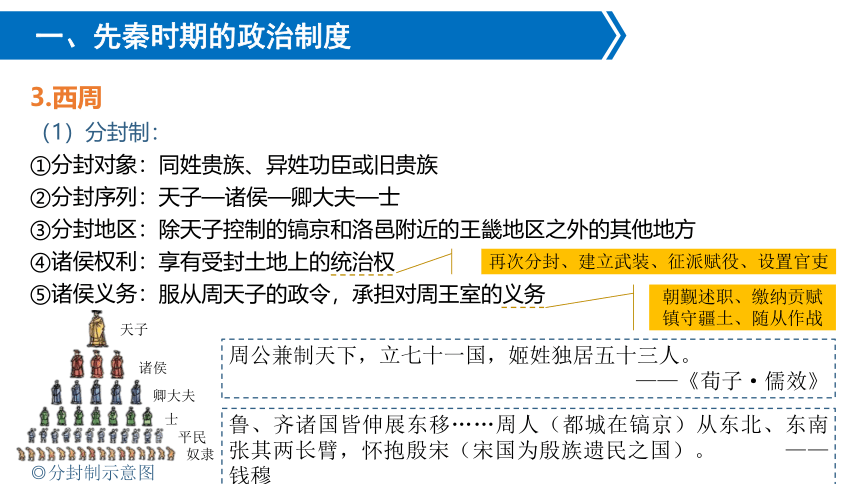

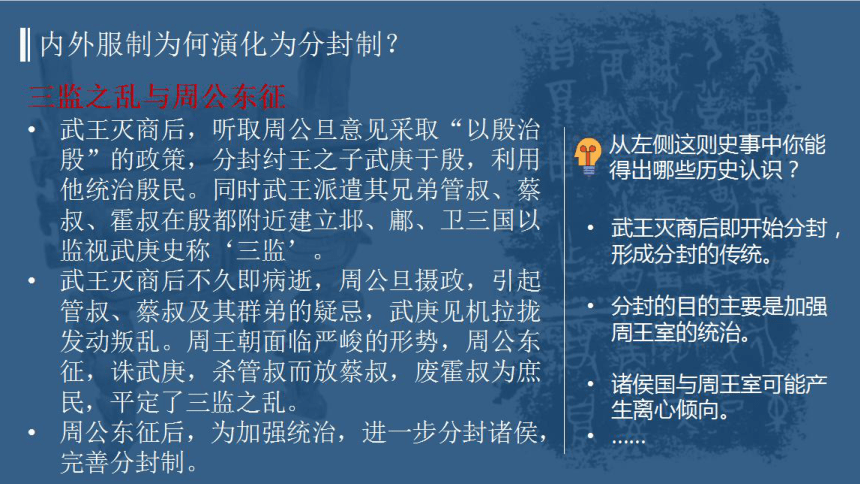

3.西周

(1)分封制:

①分封对象:

②分封序列:

③分封地区:

④诸侯权利:

⑤诸侯义务:

再次分封、建立武装、征派赋役、设置官吏

朝觐述职、缴纳贡赋

镇守疆土、随从作战

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

◎分封制示意图

周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效》

鲁、齐诸国皆伸展东移……周人(都城在镐京)从东北、东南张其两长臂,怀抱殷宋(宋国为殷族遗民之国)。 ——钱穆

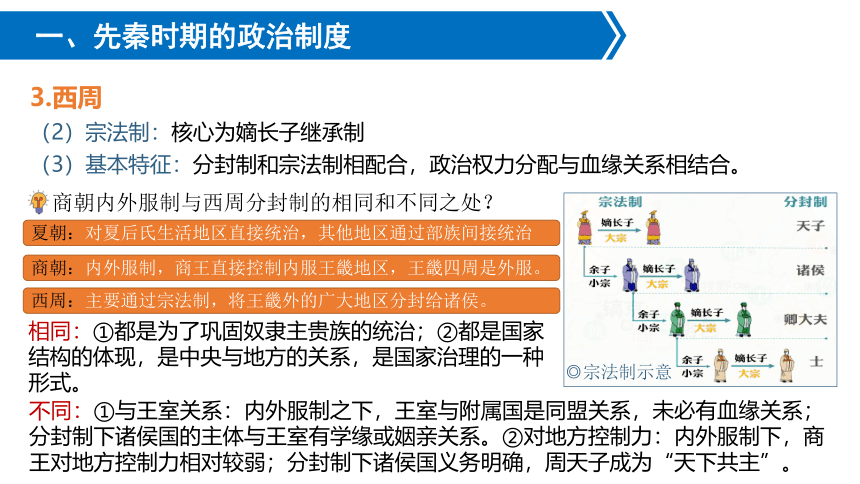

3.西周

(2)宗法制:核心为嫡长子继承制

(3)基本特征:分封制和宗法制相配合,政治权力分配与血缘关系相结合。

◎宗法制示意

夏朝:对夏后氏生活地区直接统治,其他地区通过部族间接统治

商朝:内外服制,商王直接控制内服王畿地区,王畿四周是外服。

西周:主要通过宗法制,将王畿外的广大地区分封给诸侯。

商朝内外服制与西周分封制的相同和不同之处?

相同:①都是为了巩固奴隶主贵族的统治;②都是国家结构的体现,是中央与地方的关系,是国家治理的一种形式。

不同:①与王室关系:内外服制之下,王室与附属国是同盟关系,未必有血缘关系;分封制下诸侯国的主体与王室有学缘或姻亲关系。②对地方控制力:内外服制下,商王对地方控制力相对较弱;分封制下诸侯国义务明确,周天子成为“天下共主”。

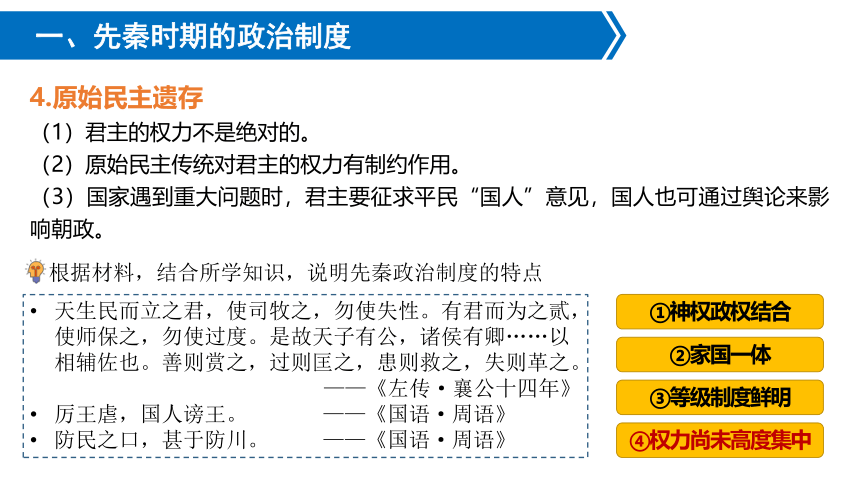

4.原始民主遗存

(1)君主的权力不是绝对的。

(2)原始民主传统对君主的权力有制约作用。

(3)国家遇到重大问题时,君主要征求平民“国人”意见,国人也可通过舆论来影响朝政。

根据材料,结合所学知识,说明先秦政治制度的特点

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

厉王虐,国人谤王。 ——《国语·周语》

防民之口,甚于防川。 ——《国语·周语》

①神权政权结合

②家国一体

③等级制度鲜明

④权力尚未高度集中

02

秦朝的政治制度

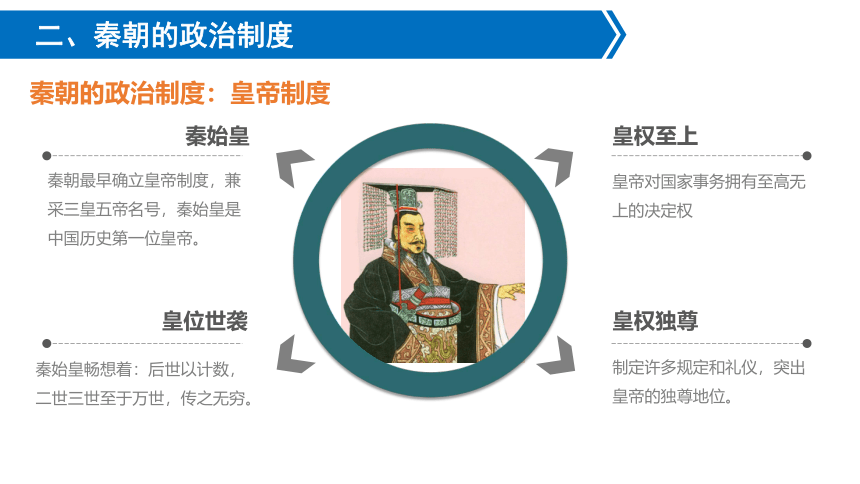

皇权独尊

制定许多规定和礼仪,突出皇帝的独尊地位。

皇权至上

皇帝对国家事务拥有至高无上的决定权

秦始皇

秦朝最早确立皇帝制度,兼采三皇五帝名号,秦始皇是中国历史第一位皇帝。

皇位世袭

秦始皇畅想着:后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。

秦朝的政治制度:皇帝制度

信息素养高

秦朝的政治制度:三公九卿

太尉:最高武官,掌军事。

御史大夫:是副丞相,最高监察官。

三公

丞相:百官之长,分左、右,统领百官。

九卿:分掌具体事务

三公九卿共同组成中央政府,国家重大事务由公卿进行廷议,最后由皇帝裁断。

废分封

置郡县

秦朝的政治制度:郡县制

丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。”始皇下其议於群臣,群臣皆以为便。廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然後属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”—《史记》

实现了中央对地方的垂直管理

保障皇帝和中央的政令传送到全国各地

皇帝日夜批阅大量文书,文书十分繁密

秦朝建立了以邮传为中心的文书传送系统

各级官僚机构以文书推行行政管理

秦严密的文书行政管理制度

秦朝的政治制度:文书制度

03

两汉至明清时期政治制度的演变

汉朝时期

中外朝制度的设立,加强了皇权,削弱了相权

(一)西汉——中朝

(二)东汉——新的行政中枢

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

至东汉,刘秀将尚书台确立为新的行政中枢,三公权力受到削弱。

汉朝时期

隋唐时期——三省六部制

皇 帝

中书省

尚书省

决策

门下省

审议

执行

决策机构

执行机构

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

体系完整,职责分明,相互制约,分化相权,加强皇权

①标志着中央行政体制发展到新阶段。②提高了工作效率。③分化了相权,加强了皇权。④减少了个人决策的失误。

两宋时期——二府三司制

皇 帝

三司

枢密院

财政

中书门下(政事堂)

三司使

御前会议

台谏

同平章事(宰相)

参知政事

(执政)

枢密使

(执政)

枢密副使

(执政)

御史中丞

知谏院

行政

军政

监察

二府三司

多设机构,分化事权,相权再度被削弱,皇权再次加强。

元朝时期

皇 帝

中书省

御史台

行政

枢密院

军事

监察

宣政院

宗教、西藏

吏

户

工

刑

礼

兵

中书令一员……以太子兼之……右丞相、左丞相各一员……统六官,率百司,居令之次,令缺,则总省事,佐天子,理万机”。——《元史·百官志》

宰相权力过大,威胁皇权

明朝时期

(一)废除宰相(明太祖)

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

明朝时期

(二)内阁制度(明成祖)

我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。

——《明神宗实录》载叶向高奏疏

封建君主专制发展到更高阶段

清朝时期——设立军机处

雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,保直者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,……后名军机处,地近宫廷,便于宣召,为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《檐曝杂记·军机处》

承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿·军机大臣年序表》

君主专制达到顶峰

地方机构的演变:西汉

汉朝地方行政制度

沿袭秦朝的郡、县二级制。

郡设太守为一郡最高长官,其下设郡尉、郡丞分别协掌军事、行政。太守选用属吏,分曹理事,各曹属吏分管具体事务。

郡下设县,县设令或长,其下有县丞、县尉及分曹属吏。汉初地方行政制度中还包括王国和侯国。

郡(太守)最高长官

郡尉(军事)

郡丞(行政)

各曹属吏

县丞

县尉

分曹属吏

具体事务

县令或长

具体事务

西汉地方机构设置:郡国并行制

王国、侯国

地方机构的演变:东汉

东 汉晚期,原来的监察区“州”变为级行政机构, 形成州、郡、县三级制。州刺史不仅有行政权,还有领兵权,这就形成内轻外重、干弱枝强的局面,严重削弱了中央集权。

魏晋南北朝地方行政制度也主要是州、郡、县三级制。

郡

县

东汉地方机构设置

州(刺史)

地方机构的演变:隋唐至明清

县

隋朝地方机构设置

州

县

唐朝前期地方机构设置

州

道

县

唐中期以后地方机构设置

州

节度使

藩镇割据

县

州(府)

路

宋朝地方机构设置

县

州(府)

路

元朝地方机构设置

行省

县

府

明朝

三司(巡抚)

清朝

县

府

省(巡抚、总督)

朝代 地方制度(措施) 对中央集权影响

秦 郡县制 加 强

汉初 郡国并行 削 弱

汉武帝 推恩令 加 强

唐 节度使,发展为藩镇割据 削 弱

宋 收兵权建禁军;派文官设通判;掌控赋税 加强;但造成三冗局面,导致积贫积弱

元 行省制,宣慰司,宣政院辖地 加强,重大变革,是省制开端

明 废行省,设三司 加 强

清 督抚制度 加 强

趋势 中央权力不断加强;地方权力不断削弱 朝代 中央行政 地方治理

夏 商 西周 春秋战国 秦

西汉

东汉 隋

唐

两宋

元

明

清 世袭制

分封制、宗法制、(礼乐制)、原始民主传统

内外服制

郡县制、官僚制等封建政治制度开始诞生

皇帝制度、三公九卿制、文书

郡县制

中朝外朝制

尚书台确立为新的行政中枢

郡国并行制 — 郡、县二级制 — 州、郡、县三级制

三省六部制

州、县二级制

道、州、县三级制 — 节度使

二府三司制

路、州(府)、县三级制

中书省(一省制)

行省制

废宰相(洪武),设内阁(永乐)

军机处(雍正)

省、府、县三级制

本课思维导图

(2021·全国甲卷·25)汉代,中央各部门长官与地方各郡太守自行辟召属官,曾一度出现“名公巨卿,以能致贤才为高;英才俊士,以得所依秉为重”的现象。能够保障辟召制度有效运作的是

A.分科考试选官制建立

B.监察体系的改进

C.郡国并行制度的完善

D.察举制度的实施

链接高考

B

(2021·全国乙卷·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

链接高考

D

(2021·浙江高考·1)翻检西周史,周王朝的最高首领称“王”,周王发表诰命时用“王曰”,或“王若曰”。周王又称“天子”,被视为天之元子,受天之命以君临人间。这反映出西周政治制度的特点是

A.神权与王权的结合

B.嫡庶子孙为天下大亲

C.天下为公”

D.“郡”国"并行

链接高考

A

(2021·全国乙卷·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

链接高考

D

(2020·全国Ⅰ卷·24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝( )

A.礼乐制度不复存在

B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体

D.分封制度受到挑战

链接高考

D

感谢聆听

《国家制度与社会治理》第一单元 政治制度

《中国古代政治制度的形成与发展》

统编版·历史·选修一·第一单元 ·第 1 课

目录

CONTENTS

先秦时期的政治制度

秦汉至明清的中央行政体制

秦汉至明清时期地方行政层级管理

【课程标准】了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治发展道路的独特性

01

先秦时期的政治制度

夏、商、西周是中国古代奴隶制国家政治制度的形成与发展时期。

1.夏朝

(1)建立:有公元前2070年,禹建立我国最早奴隶制王朝国家——夏。

(2)世袭制:禹死后,其子启继位,打破原始民主制下的禅让政治传统,世袭制代替了禅让制。

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦……是谓大同。

今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己……是谓小康。

——《礼记·礼运》

材料反映了什么制度变化?

天下为公

禅让制

天下为家

世袭制

禹

天命禹敷土,随山浚川,乃差地设征,降民监德,乃自作配飨。民成父母,生我王作臣,厥贵唯德,民好明德。

——遂公盨铭文

启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——《战国策·燕策一》

2.商朝

(1)内外服制:商王直接控制内服王畿地区,王畿四周是外服。

(2)职官制度:有较系统的国家机构和分掌内外服各类事务的官吏。

◎商族势力范围示意图

内服

外服

殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。

——《史记》

国之大事,在祀与戎。 ——《左传》

◎商汤

同姓贵族、异姓功臣或旧贵族

天子—诸侯—卿大夫—士

除天子控制的镐京和洛邑附近的王畿地区之外的其他地方

享有受封土地上的统治权

服从周天子的政令,承担对周王室的义务

3.西周

(1)分封制:

①分封对象:

②分封序列:

③分封地区:

④诸侯权利:

⑤诸侯义务:

再次分封、建立武装、征派赋役、设置官吏

朝觐述职、缴纳贡赋

镇守疆土、随从作战

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

◎分封制示意图

周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效》

鲁、齐诸国皆伸展东移……周人(都城在镐京)从东北、东南张其两长臂,怀抱殷宋(宋国为殷族遗民之国)。 ——钱穆

3.西周

(2)宗法制:核心为嫡长子继承制

(3)基本特征:分封制和宗法制相配合,政治权力分配与血缘关系相结合。

◎宗法制示意

夏朝:对夏后氏生活地区直接统治,其他地区通过部族间接统治

商朝:内外服制,商王直接控制内服王畿地区,王畿四周是外服。

西周:主要通过宗法制,将王畿外的广大地区分封给诸侯。

商朝内外服制与西周分封制的相同和不同之处?

相同:①都是为了巩固奴隶主贵族的统治;②都是国家结构的体现,是中央与地方的关系,是国家治理的一种形式。

不同:①与王室关系:内外服制之下,王室与附属国是同盟关系,未必有血缘关系;分封制下诸侯国的主体与王室有学缘或姻亲关系。②对地方控制力:内外服制下,商王对地方控制力相对较弱;分封制下诸侯国义务明确,周天子成为“天下共主”。

4.原始民主遗存

(1)君主的权力不是绝对的。

(2)原始民主传统对君主的权力有制约作用。

(3)国家遇到重大问题时,君主要征求平民“国人”意见,国人也可通过舆论来影响朝政。

根据材料,结合所学知识,说明先秦政治制度的特点

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

厉王虐,国人谤王。 ——《国语·周语》

防民之口,甚于防川。 ——《国语·周语》

①神权政权结合

②家国一体

③等级制度鲜明

④权力尚未高度集中

02

秦朝的政治制度

皇权独尊

制定许多规定和礼仪,突出皇帝的独尊地位。

皇权至上

皇帝对国家事务拥有至高无上的决定权

秦始皇

秦朝最早确立皇帝制度,兼采三皇五帝名号,秦始皇是中国历史第一位皇帝。

皇位世袭

秦始皇畅想着:后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。

秦朝的政治制度:皇帝制度

信息素养高

秦朝的政治制度:三公九卿

太尉:最高武官,掌军事。

御史大夫:是副丞相,最高监察官。

三公

丞相:百官之长,分左、右,统领百官。

九卿:分掌具体事务

三公九卿共同组成中央政府,国家重大事务由公卿进行廷议,最后由皇帝裁断。

废分封

置郡县

秦朝的政治制度:郡县制

丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。”始皇下其议於群臣,群臣皆以为便。廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然後属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”—《史记》

实现了中央对地方的垂直管理

保障皇帝和中央的政令传送到全国各地

皇帝日夜批阅大量文书,文书十分繁密

秦朝建立了以邮传为中心的文书传送系统

各级官僚机构以文书推行行政管理

秦严密的文书行政管理制度

秦朝的政治制度:文书制度

03

两汉至明清时期政治制度的演变

汉朝时期

中外朝制度的设立,加强了皇权,削弱了相权

(一)西汉——中朝

(二)东汉——新的行政中枢

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

至东汉,刘秀将尚书台确立为新的行政中枢,三公权力受到削弱。

汉朝时期

隋唐时期——三省六部制

皇 帝

中书省

尚书省

决策

门下省

审议

执行

决策机构

执行机构

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

体系完整,职责分明,相互制约,分化相权,加强皇权

①标志着中央行政体制发展到新阶段。②提高了工作效率。③分化了相权,加强了皇权。④减少了个人决策的失误。

两宋时期——二府三司制

皇 帝

三司

枢密院

财政

中书门下(政事堂)

三司使

御前会议

台谏

同平章事(宰相)

参知政事

(执政)

枢密使

(执政)

枢密副使

(执政)

御史中丞

知谏院

行政

军政

监察

二府三司

多设机构,分化事权,相权再度被削弱,皇权再次加强。

元朝时期

皇 帝

中书省

御史台

行政

枢密院

军事

监察

宣政院

宗教、西藏

吏

户

工

刑

礼

兵

中书令一员……以太子兼之……右丞相、左丞相各一员……统六官,率百司,居令之次,令缺,则总省事,佐天子,理万机”。——《元史·百官志》

宰相权力过大,威胁皇权

明朝时期

(一)废除宰相(明太祖)

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

明朝时期

(二)内阁制度(明成祖)

我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之职掌,终以贾祸。

——《明神宗实录》载叶向高奏疏

封建君主专制发展到更高阶段

清朝时期——设立军机处

雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,保直者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,……后名军机处,地近宫廷,便于宣召,为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《檐曝杂记·军机处》

承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿·军机大臣年序表》

君主专制达到顶峰

地方机构的演变:西汉

汉朝地方行政制度

沿袭秦朝的郡、县二级制。

郡设太守为一郡最高长官,其下设郡尉、郡丞分别协掌军事、行政。太守选用属吏,分曹理事,各曹属吏分管具体事务。

郡下设县,县设令或长,其下有县丞、县尉及分曹属吏。汉初地方行政制度中还包括王国和侯国。

郡(太守)最高长官

郡尉(军事)

郡丞(行政)

各曹属吏

县丞

县尉

分曹属吏

具体事务

县令或长

具体事务

西汉地方机构设置:郡国并行制

王国、侯国

地方机构的演变:东汉

东 汉晚期,原来的监察区“州”变为级行政机构, 形成州、郡、县三级制。州刺史不仅有行政权,还有领兵权,这就形成内轻外重、干弱枝强的局面,严重削弱了中央集权。

魏晋南北朝地方行政制度也主要是州、郡、县三级制。

郡

县

东汉地方机构设置

州(刺史)

地方机构的演变:隋唐至明清

县

隋朝地方机构设置

州

县

唐朝前期地方机构设置

州

道

县

唐中期以后地方机构设置

州

节度使

藩镇割据

县

州(府)

路

宋朝地方机构设置

县

州(府)

路

元朝地方机构设置

行省

县

府

明朝

三司(巡抚)

清朝

县

府

省(巡抚、总督)

朝代 地方制度(措施) 对中央集权影响

秦 郡县制 加 强

汉初 郡国并行 削 弱

汉武帝 推恩令 加 强

唐 节度使,发展为藩镇割据 削 弱

宋 收兵权建禁军;派文官设通判;掌控赋税 加强;但造成三冗局面,导致积贫积弱

元 行省制,宣慰司,宣政院辖地 加强,重大变革,是省制开端

明 废行省,设三司 加 强

清 督抚制度 加 强

趋势 中央权力不断加强;地方权力不断削弱 朝代 中央行政 地方治理

夏 商 西周 春秋战国 秦

西汉

东汉 隋

唐

两宋

元

明

清 世袭制

分封制、宗法制、(礼乐制)、原始民主传统

内外服制

郡县制、官僚制等封建政治制度开始诞生

皇帝制度、三公九卿制、文书

郡县制

中朝外朝制

尚书台确立为新的行政中枢

郡国并行制 — 郡、县二级制 — 州、郡、县三级制

三省六部制

州、县二级制

道、州、县三级制 — 节度使

二府三司制

路、州(府)、县三级制

中书省(一省制)

行省制

废宰相(洪武),设内阁(永乐)

军机处(雍正)

省、府、县三级制

本课思维导图

(2021·全国甲卷·25)汉代,中央各部门长官与地方各郡太守自行辟召属官,曾一度出现“名公巨卿,以能致贤才为高;英才俊士,以得所依秉为重”的现象。能够保障辟召制度有效运作的是

A.分科考试选官制建立

B.监察体系的改进

C.郡国并行制度的完善

D.察举制度的实施

链接高考

B

(2021·全国乙卷·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

链接高考

D

(2021·浙江高考·1)翻检西周史,周王朝的最高首领称“王”,周王发表诰命时用“王曰”,或“王若曰”。周王又称“天子”,被视为天之元子,受天之命以君临人间。这反映出西周政治制度的特点是

A.神权与王权的结合

B.嫡庶子孙为天下大亲

C.天下为公”

D.“郡”国"并行

链接高考

A

(2021·全国乙卷·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

链接高考

D

(2020·全国Ⅰ卷·24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝( )

A.礼乐制度不复存在

B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体

D.分封制度受到挑战

链接高考

D

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理