初中语文阅读能力培养(含文体归类+方法指导+例文分析)(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中语文阅读能力培养(含文体归类+方法指导+例文分析)(32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 451.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

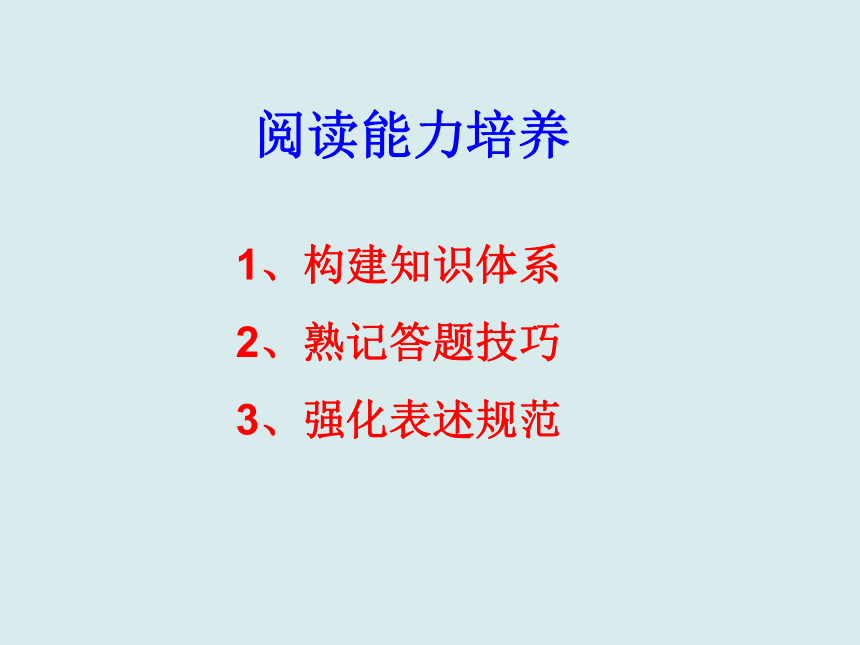

阅读能力培养

1、构建知识体系

2、熟记答题技巧

3、强化表述规范

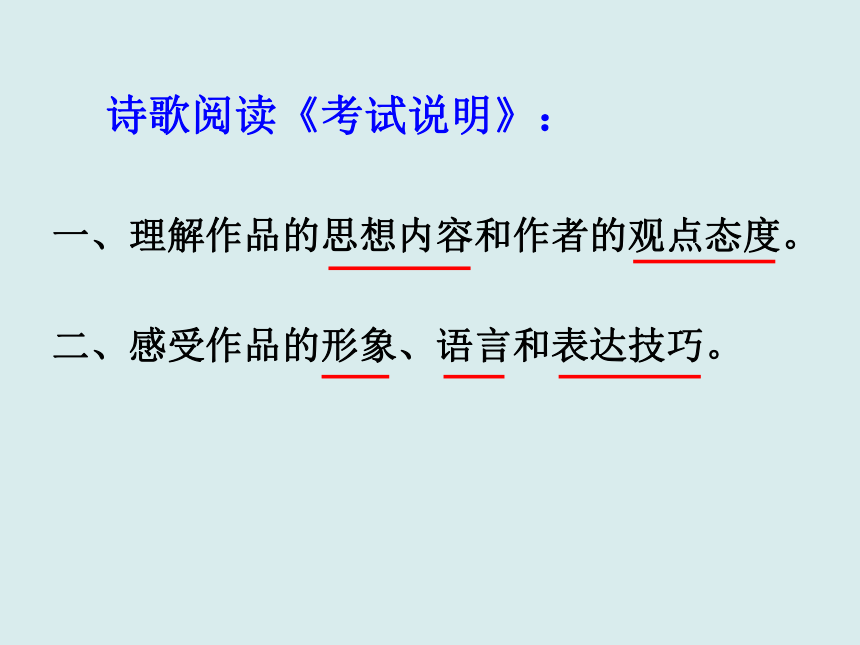

诗歌阅读《考试说明》:

一、理解作品的思想内容和作者的观点态度。

二、感受作品的形象、语言和表达技巧。

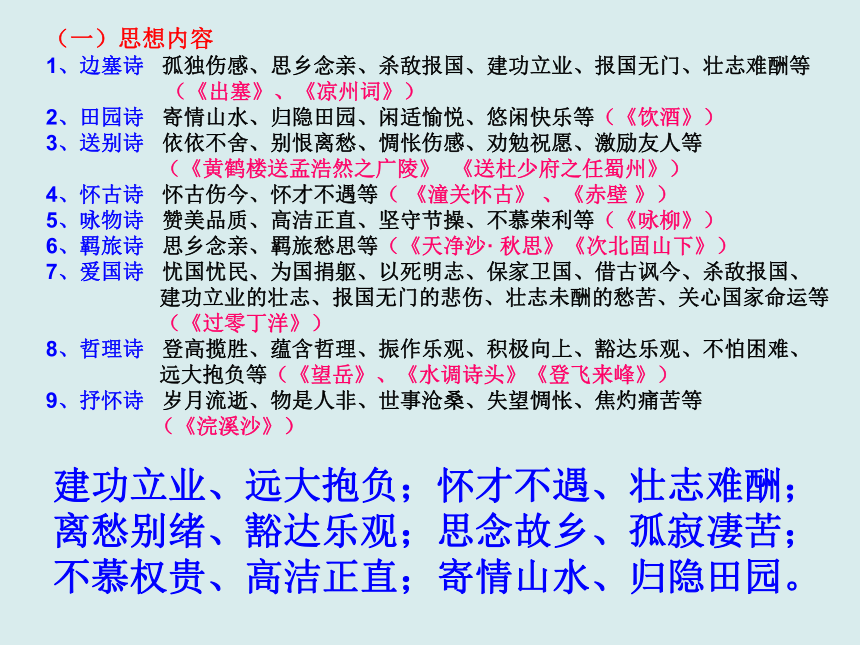

(一)思想内容

1、边塞诗 孤独伤感、思乡念亲、杀敌报国、建功立业、报国无门、壮志难酬等

(《出塞》、《凉州词》)

2、田园诗 寄情山水、归隐田园、闲适愉悦、悠闲快乐等(《饮酒》)

3、送别诗 依依不舍、别恨离愁、惆怅伤感、劝勉祝愿、激励友人等

(《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 《送杜少府之任蜀州》)

4、怀古诗 怀古伤今、怀才不遇等( 《潼关怀古》 、《赤壁 》)

5、咏物诗 赞美品质、高洁正直、坚守节操、不慕荣利等(《咏柳》)

6、羁旅诗 思乡念亲、羁旅愁思等(《天净沙· 秋思》《次北固山下》)

7、爱国诗 忧国忧民、为国捐躯、以死明志、保家卫国、借古讽今、杀敌报国、

建功立业的壮志、报国无门的悲伤、壮志未酬的愁苦、关心国家命运等

(《过零丁洋》)

8、哲理诗 登高揽胜、蕴含哲理、振作乐观、积极向上、豁达乐观、不怕困难、

远大抱负等(《望岳》、《水调诗头》《登飞来峰》)

9、抒怀诗 岁月流逝、物是人非、世事沧桑、失望惆怅、焦灼痛苦等

(《浣溪沙》)

建功立业、远大抱负;怀才不遇、壮志难酬;离愁别绪、豁达乐观;思念故乡、孤寂凄苦;不慕权贵、高洁正直;寄情山水、归隐田园。

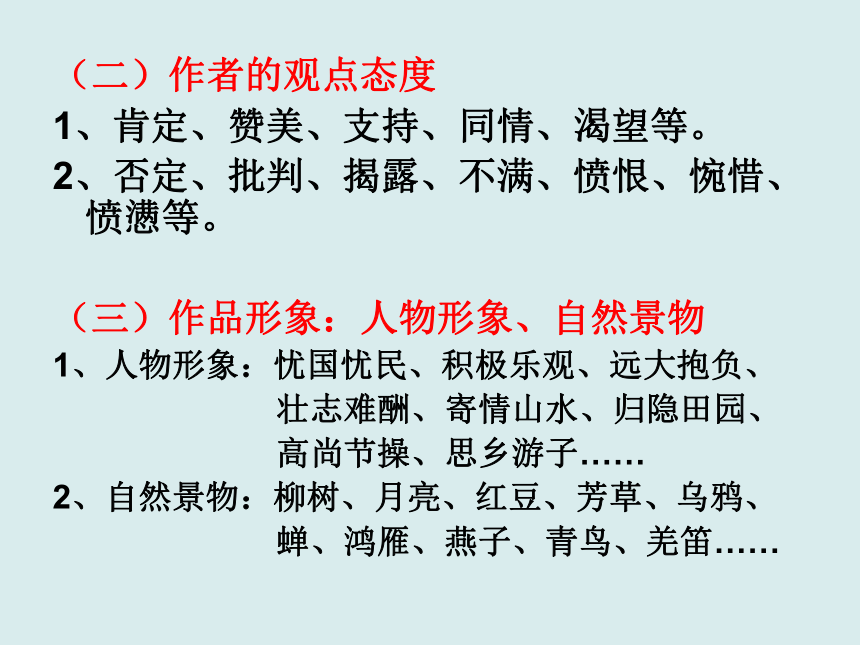

(二)作者的观点态度

1、肯定、赞美、支持、同情、渴望等。

2、否定、批判、揭露、不满、愤恨、惋惜、愤懑等。

(三)作品形象:人物形象、自然景物

1、人物形象:忧国忧民、积极乐观、远大抱负、

壮志难酬、寄情山水、归隐田园、

高尚节操、思乡游子……

2、自然景物:柳树、月亮、红豆、芳草、乌鸦、

蝉、鸿雁、燕子、青鸟、羌笛……

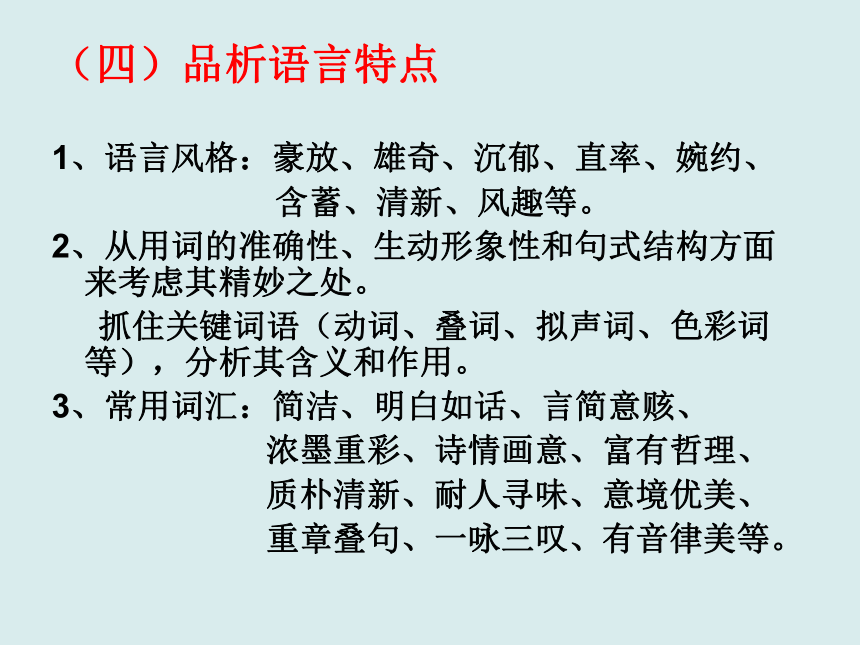

(四)品析语言特点

1、语言风格:豪放、雄奇、沉郁、直率、婉约、

含蓄、清新、风趣等。

2、从用词的准确性、生动形象性和句式结构方面来考虑其精妙之处。

抓住关键词语(动词、叠词、拟声词、色彩词等),分析其含义和作用。

3、常用词汇:简洁、明白如话、言简意赅、

浓墨重彩、诗情画意、富有哲理、

质朴清新、耐人寻味、意境优美、

重章叠句、一咏三叹、有音律美等。

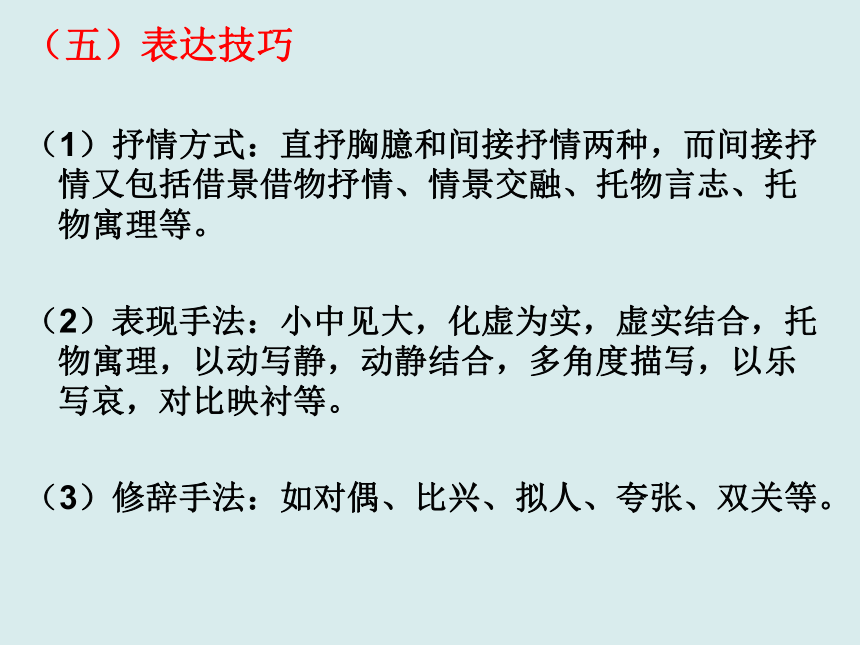

(五)表达技巧

(1)抒情方式:直抒胸臆和间接抒情两种,而间接抒情又包括借景借物抒情、情景交融、托物言志、托物寓理等。

(2)表现手法:小中见大,化虚为实,虚实结合,托物寓理,以动写静,动静结合,多角度描写,以乐写哀,对比映衬等。

(3)修辞手法:如对偶、比兴、拟人、夸张、双关等。

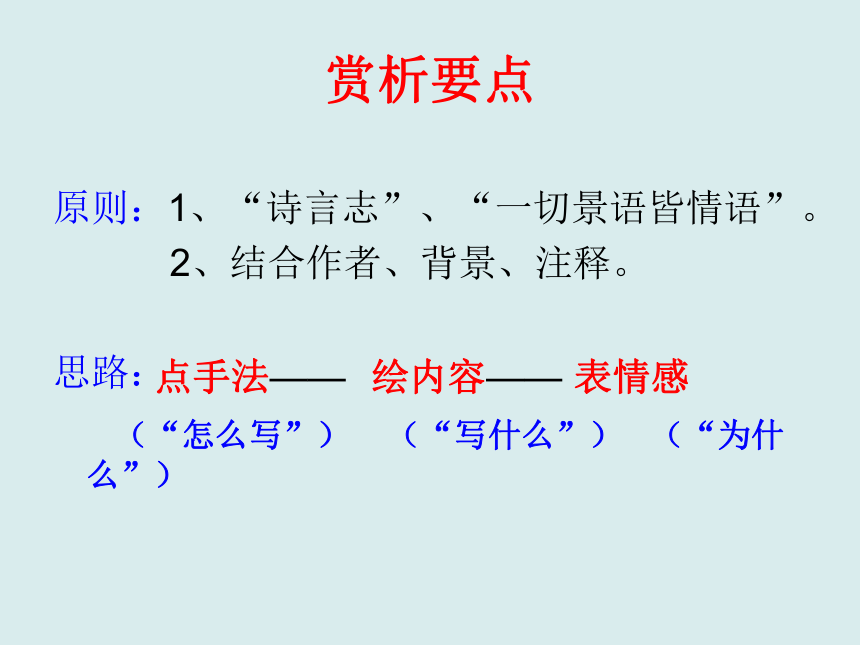

赏析要点

原则:1、“诗言志”、“一切景语皆情语”。

2、结合作者、背景、注释。

思路:

点手法——

绘内容——

表情感

(“怎么写”) (“写什么”) (“为什么”)

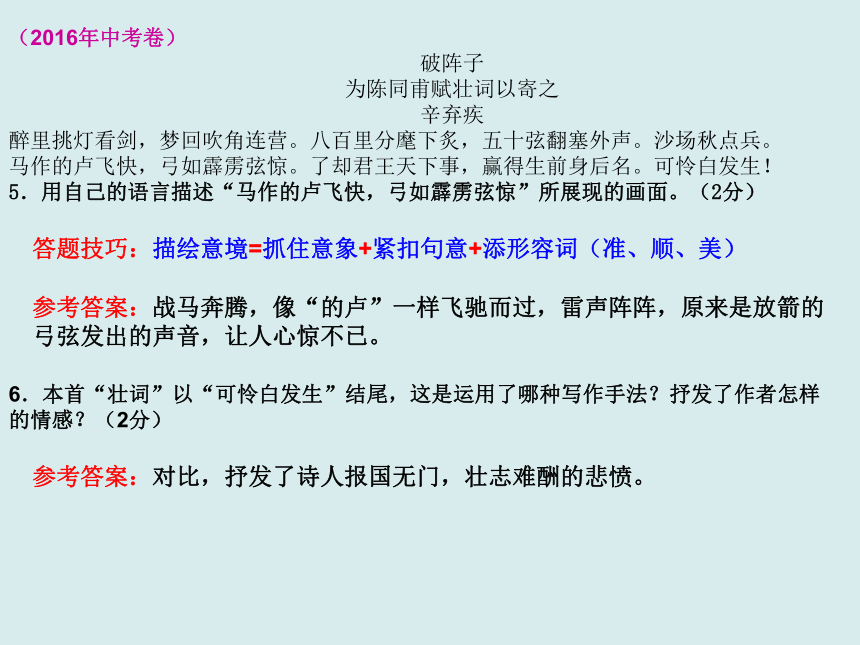

(2016年中考卷)

破阵子

为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

5.用自己的语言描述“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”所展现的画面。(2分)

答题技巧:描绘意境=抓住意象+紧扣句意+添形容词(准、顺、美)

参考答案:战马奔腾,像“的卢”一样飞驰而过,雷声阵阵,原来是放箭的弓弦发出的声音,让人心惊不已。

6.本首“壮词”以“可怜白发生”结尾,这是运用了哪种写作手法?抒发了作者怎样的情感?(2分)

参考答案:对比,抒发了诗人报国无门,壮志难酬的悲愤。

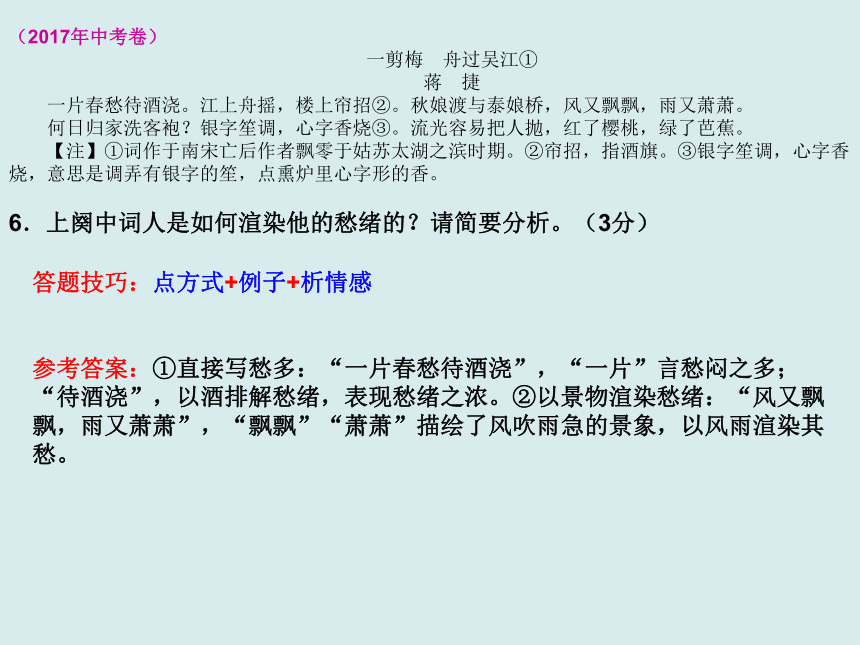

(2017年中考卷)

一剪梅 舟过吴江①

蒋 捷

一片春愁待酒浇。江上舟摇,楼上帘招②。秋娘渡与泰娘桥,风又飘飘,雨又萧萧。

何日归家洗客袍?银字笙调,心字香烧③。流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

【注】①词作于南宋亡后作者飘零于姑苏太湖之滨时期。②帘招,指酒旗。③银字笙调,心字香

烧,意思是调弄有银字的笙,点熏炉里心字形的香。

6.上阕中词人是如何渲染他的愁绪的?请简要分析。(3分)

答题技巧:点方式+例子+析情感

参考答案:①直接写愁多:“一片春愁待酒浇”,“一片”言愁闷之多;“待酒浇”,以酒排解愁绪,表现愁绪之浓。②以景物渲染愁绪:“风又飘飘,雨又萧萧”,“飘飘”“萧萧”描绘了风吹雨急的景象,以风雨渲染其愁。

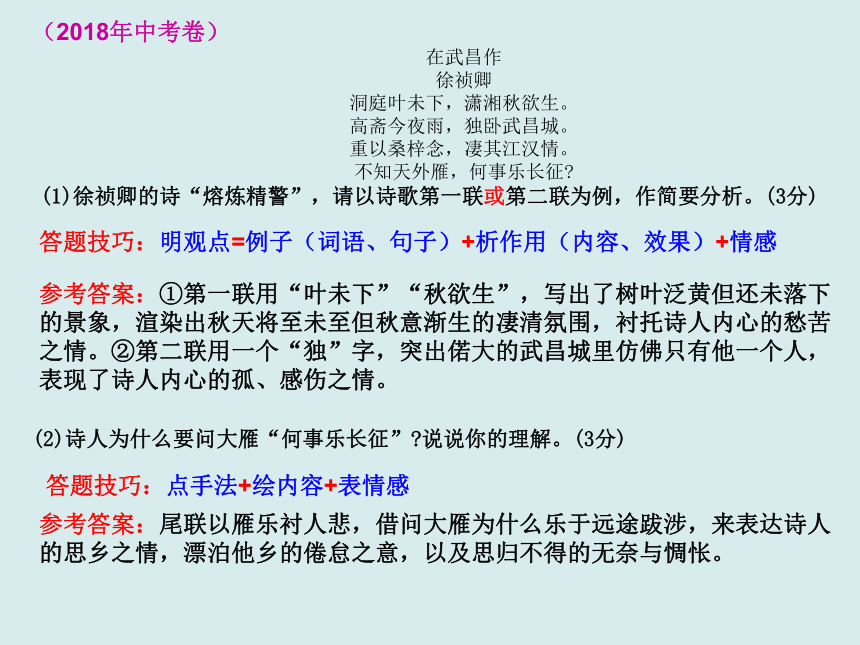

(2018年中考卷)

在武昌作

徐祯卿

洞庭叶未下,潇湘秋欲生。

高斋今夜雨,独卧武昌城。

重以桑梓念,凄其江汉情。

不知天外雁,何事乐长征

(1)徐祯卿的诗“熔炼精警”,请以诗歌第一联或第二联为例,作简要分析。(3分)

(2)诗人为什么要问大雁“何事乐长征” 说说你的理解。(3分)

答题技巧:明观点=例子(词语、句子)+析作用(内容、效果)+情感

参考答案:①第一联用“叶未下”“秋欲生”,写出了树叶泛黄但还未落下的景象,渲染出秋天将至未至但秋意渐生的凄清氛围,衬托诗人内心的愁苦之情。②第二联用一个“独”字,突出偌大的武昌城里仿佛只有他一个人,表现了诗人内心的孤、感伤之情。

答题技巧:点手法+绘内容+表情感

参考答案:尾联以雁乐衬人悲,借问大雁为什么乐于远途跋涉,来表达诗人的思乡之情,漂泊他乡的倦怠之意,以及思归不得的无奈与惆怅。

说明文知识

1、说明文可以分为 和 。

2、说明文的顺序有 、 、 。

3、常见的说明方法有 、 、

、 、 、 等。

4、说明文语言的特点是 、 。

事物说明文

事理说明文

时间顺序

空间顺序

逻辑顺序

举例子 打比方

列数字 作比较 分类别 下定义

准确

生动

作用=说明方法+表述内容+说明效果+说明中心

打比方,(把……比作……),生动形象地说明了……;

列数字,(列举……),具体准确地说明了……;

作比较,(把……和……作比较),突出强调地说明了……;

举例子,(举了……例子),具体有力地说明了……;

分类别,(给……分类别),条理清楚地说明了……;

下定义,(给……下定义),揭示本质特征,说明了……;

引用,(引用……) ,有力地说明了……(+诗情画意、趣味性等)

答题技巧

(2016年中考卷)

②胡萝卜和生菜、芹菜属于植物中的一大类,但它质脆味美,更受大部分家庭主妇青睐。胡萝卜栽培广泛,其根部富含营养物质,如胡萝卜素和多种维生素等,是世界各国饮食中的重要组成部分。

12.请写出第②段中使用的两种说明方法,然后选择其中一种简析其说明效果。(3分)

答题技巧:点说明方法+分析作用(表述内容+效果词语+说明中心)

参考答案:作比较、举例子。

作比较:把胡萝卜与生菜、芹菜作比较,突出强调地说明了胡萝卜质脆味美,更受大部分家庭主妇青睐。

举例子:举胡萝卜素和多种维生素的例子,具体有力地说明了胡萝卜根部富含营养物质。

(2017年中考卷)

《北京地下水位16年来首回升》

12.下面句子中加点的词语改为括号内的词语,哪一句改变了愿意 (2分)。( )

A.多年来,北京不得不(只能够)超采地下水。

B.从1999年开始大幅(急剧)下降,到去年降至近26米。

C.地下水位下降会引起(造成)地面下降。

D.连续15年,平均一年下降近(接近)一米。

B

答题技巧:辨别词意+结合语境+交换理解

(2018年中考卷)

《如果冬天来了,那夏天还会远吗?》

12.文中引用孟郊和杜荀鹤的诗句,又引述齐景公和唐文宗对季节的感受,分别有什么作用 (2分)。

中国地处温带,一年四季分明。我们的祖先发明的二十四节气,便将四季的时间平均分配。从立冬到立春,再到立夏、立秋,都是间隔三个月。从历法的角度来看,春天的法定长度便是三个月,孟郊诗云“谁言寸草心,报得三春晖”,“三春”就是指长达三个月的春季。杜荀鹤说得更加明确:“每岁春光九十日。”可是不知从何时开始,春季变得越来越短了。据气象部门统计,2017年南京的春季只有54天,还不足两个月。今年的春姑娘也姗姗来迟,气象部门宣布,南京从3月23日才进入气象学意义上的春天,比历法上的“立春”(2月4日)晚了47天!但昨天(3月27日)南京的气温迅速升至27度,夏季的脚步声已清晰可闻。看来今年南京的春季会比去年更加短促!《红楼梦》里贾府的四位姑娘,分别取名为元春、迎春、探春、惜春。即迎之,又探之,可见春尚未至,然而紧接着就来了惜之!难道在曹雪芹生活的年代,南京的春季就是如此短促,所以“金陵十二钗”中的四位贾姓姑娘如此取名

(2018年中考卷)

《如果冬天来了,那夏天还会远吗?》

12.文中引用孟郊和杜荀鹤的诗句,又引述齐景公和唐文宗对季节的感受,分别有什么作用 (2分)。

参考答案:引用孟郊和杜荀鹤的诗句表明从历法的角度看,春天的法定长度便是三个月。引述齐景公和唐文宗对季节的感受,表明由于贫富不均,贵贱有别,人们对四季的感觉也就千差万别。

就自然景观而言,春、夏、秋、冬各有千秋。然而人间贫富不均,贵贱有别,人们对四季的感觉也就千差万别。春秋时代的某个严冬,齐景公身穿孤白之裘,对大臣晏婴说:“怪哉!雨雪三日而天不寒!”中唐的某个酷夏,唐文宗坐在凉爽的殿阁中与诸学士联句,文宗得句云:“人皆苦炎热,我爱夏日长。”社会下层的普通劳动者对严寒、酷暑有切肤之痛,显然不会有这种闲情逸致。所以普通人更喜爱既不冷也不热的春、秋两季,总是在盛夏酷署时盼望着凉爽的秋天,在寒冬腊月时盼望着温暖的春天。可惜如今的春季越来越短,自然界中的百草千卉当然也就“春江水暖鸭先知”。至少在南京,春天的花卉似乎不再像从前那样先后有序,而变成扎堆开放。紫金山下的梅花刚谢,桃花、樱花、海棠、紫叶李便争先恐后地纷纷开花。这几天到城东来赏花的人熙熙攘攘,大家都明白“更能消几番风雨,匆匆春又归去”!我曾经十分喜爱英国诗人雪莱的名句:“哦,风啊,如果冬天来了,那春天还会远吗 ”但如今的我更想把句中的“春天”改成“夏天”,不知其他地方的读者朋友同意这样改吗

记叙文知识

2、线索:事线、物线、人线、时线、地线、情线。

1、六要素:时间、地点、人物,事件的起因、经过和结果。

3、记叙顺序:

顺叙:使文章条理清晰,读起来脉络清楚,使人印象深刻。

倒叙:制造悬念,引起读者的阅读兴趣,增强文章的生动性。

插叙:

补叙:

起补充、衬托或说明的作用(人物、情节、中心)。

4、记叙人称:

第一人称:便于自我抒情,使文章充满真情实感。

第二人称:便于直接抒情,情感交流;拟人化,使文章生动形象。

第三人称:便于多角度叙述,不受时空限制。

5、表达方式:记叙、议论、说明、描写、抒情

6、描写方法:

人物描写

外貌描写

语言描写

动作描写

心理描写

神态描写

细节描写

场面描写

环境描写

自然环境描写(景物描写)

社会环境描写

正面描写

侧面描写

7、修辞手法(常见):

比喻:把……比作……,生动形象地写出了……,表达了……

拟人:便生动形象地写出了……,使物人格化,富有生命力,动态感,表达了……

排比:增强语言气势,强调了……,表达了……

反问:加强语气,强调了……,表达了……

设问:引起读者思考,从而产生共鸣,强调了……,表达了……

对偶:句式整齐,内容相对,读来琅琅上口,富有音韵美。

反复:起到了强调作用,强调了……,表达了……

夸张:突出特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象。

对比:把……和……对比,衬托了……,表达了……

7、表现手法(常见):

对比:把……和……对比,突出强调了…… 给读者以鲜明深刻的印象。

衬托:用……来衬托……,突出了……

铺垫:为……作铺垫,暗示…… 设置悬念,引起读者的阅读兴趣。

借景抒情:借……抒发……情景交融,寓情于景。

前后呼应:使文章浑然一体,情节完整,结构严谨。

联想、想象:由……联想到…… ;想象……的画面,突出表现了……使文章充满画面感,内容更加丰富,让人身临其境。

虚实结合:使内容更加充实、丰富。

托物言志:借……抒发…… 间接表现作者的志趣,增强了文章的感染力。

欲扬先抑:先写……后写……突出……使文章跌宕起伏,形成鲜明对比,给人印象深刻。

考点1 概括文章内容

(2016年中考卷)

《骑自行车翻山越河》

15.围绕以前骑自行车,作者主要写了哪几件事?(3分)

答题技巧:抓住概括要点;理清行文思路;

找出答题区域;明确答题格式。

(什么人做什么事)

参考答案:“我”学骑自行车;“我”和父亲骑自行车卖土豆拌倒,父亲扶起“我”;上中学时,“我”常在周六骑车回家,周日清晨返校;有一次,“我”骑自行车回家时链条断掉,陌生村民帮“我”修好.

(时间 地点)

(结果)

+

+

考点2 分析人物形象

(2016年中考卷)

《骑自行车翻山越河》

17.结合第③段内容,简要分析“父亲”的形象。(3分)

答题技巧:通过事件、人物的描写方法来分析人物形象。

参考答案:从文中“父亲很快就学会了骑车,总挂两只菜篮子在后座两边去赶集”、我”和父亲骑自行车卖土豆事件,可以看出父亲的勤劳;从我摔倒后父亲扶我起来事件,可以看出父亲对我的关爱;从文中“父亲将车慢慢地往地上一摊”可以看出父亲对东西的珍惜。

从……或“……”,可见人

+

形象(外在特点、内在品质)

考点3 品析重点词句

(2016年中考卷) 《骑自行车翻山越河》

19.结合文章内容,说一说你对第⑥段中画线句的理解。(3分)

“我曾凭借着它们生活在家乡。”

(2017年中考卷)《要如何留念,才不枉此生》

20.第⑤段中,“一代又一代最优秀的念头组合却像通电的钨丝一样,在智慧的夜空勾勒着永不熄灭的痕迹。”这句话你是怎么理解的?(4分)

答题技巧:结合具体语境

结合写作意图

结合词句特点

参考答案:19、“我”过去生活在家乡时曾和“自行车”“我养过的牛、猪、鸡”,父亲在一起,而现在 “它们现在在哪里?”,从中可以看出作者对故乡的人、物的深切的怀念之情和对他们无法寻觅的失落感。

20.①人类的思想与文化是一代又一代优秀的人创造的;②运用比喻,生动形象地写出了人类的思想与文化“像通电的钨丝”一样照亮着一代又一代人的前行之路;③人类的思想与文化是一代又一代人的“优秀念头”不断的“组合”而不断发展的。

分析词句的含义和情感

考点4 理解情节作用

(2018年中考卷)

《饺子记盛》

16. 第③段中,作者用很多的笔墨来写饺子的“调馅”,有什么用意 (3分)。

答题技巧:

参考答案:突出饺子是否好吃,关键是调馅。作者借调馅的功夫表达了中国烹调的文化含义:把握好主客关系,处理好搭配关系,这样就超越了饮食的范畴,富有哲理。

考虑要点:

写作意图

情节安排

艺术效果

考点5 分析句段作用

(2017年中考卷)

《要如何留念,才不枉此生》

21.文章最后的比喻句表达了作者怎样的“念头”?在结构上起什么作用?(4分)

内容上:句义或段义+情感+点明(深化)中心

(手法及作用)

参考答案:①要制造充满睿智的、能穿越时代“雾海”的优秀的念头;②要制造充满生命力、被人们喜爱而不断存在下去的念头。③在结构上很好的照应了文章的标题,表明了作者的写作意图。

结构上:

开头:开篇点题,总领全文,设置悬念,引人入胜,与结尾呼应

渲染……气氛,为下文写……做铺垫,推动情节发展

答

题

技

巧

中间:承上启下,承接上文写……,引出下文…… 使文章上下连贯

结尾:总结全文,照应题目,首尾呼应,使文章结构完整,浑然一

体,点明中心,深化主题

考点6 赏析写作手法

(2015年中考卷) 《杏荫井台》

17.文章第③段中的画线句用了什么修辞手法?有什么表达效果?请简要赏析。(4分)

小小的、黝黑的蚂蚁知道我也吃不进去了,于是就排成长队,以杏上的裂缝儿为大门,到那金黄色的宝库里尽兴地咂取享受……。

参考答案:比喻、拟人。比喻,作者把有裂缝的杏儿比作开了大门的宝库,形象地写出其开裂、甜美的特点。拟人,作者赋予蚂蚁以人的心理与行为,形象地写出其成群结队聚集在裂缝处品尝果肉的情景,突出了杏儿的味美。

答题技巧:点出写法 结合内容 分析作用(熟记)

+

+

阅读能力培养

1、构建知识体系

2、熟记答题技巧

3、强化表述规范

诗歌阅读《考试说明》:

一、理解作品的思想内容和作者的观点态度。

二、感受作品的形象、语言和表达技巧。

(一)思想内容

1、边塞诗 孤独伤感、思乡念亲、杀敌报国、建功立业、报国无门、壮志难酬等

(《出塞》、《凉州词》)

2、田园诗 寄情山水、归隐田园、闲适愉悦、悠闲快乐等(《饮酒》)

3、送别诗 依依不舍、别恨离愁、惆怅伤感、劝勉祝愿、激励友人等

(《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 《送杜少府之任蜀州》)

4、怀古诗 怀古伤今、怀才不遇等( 《潼关怀古》 、《赤壁 》)

5、咏物诗 赞美品质、高洁正直、坚守节操、不慕荣利等(《咏柳》)

6、羁旅诗 思乡念亲、羁旅愁思等(《天净沙· 秋思》《次北固山下》)

7、爱国诗 忧国忧民、为国捐躯、以死明志、保家卫国、借古讽今、杀敌报国、

建功立业的壮志、报国无门的悲伤、壮志未酬的愁苦、关心国家命运等

(《过零丁洋》)

8、哲理诗 登高揽胜、蕴含哲理、振作乐观、积极向上、豁达乐观、不怕困难、

远大抱负等(《望岳》、《水调诗头》《登飞来峰》)

9、抒怀诗 岁月流逝、物是人非、世事沧桑、失望惆怅、焦灼痛苦等

(《浣溪沙》)

建功立业、远大抱负;怀才不遇、壮志难酬;离愁别绪、豁达乐观;思念故乡、孤寂凄苦;不慕权贵、高洁正直;寄情山水、归隐田园。

(二)作者的观点态度

1、肯定、赞美、支持、同情、渴望等。

2、否定、批判、揭露、不满、愤恨、惋惜、愤懑等。

(三)作品形象:人物形象、自然景物

1、人物形象:忧国忧民、积极乐观、远大抱负、

壮志难酬、寄情山水、归隐田园、

高尚节操、思乡游子……

2、自然景物:柳树、月亮、红豆、芳草、乌鸦、

蝉、鸿雁、燕子、青鸟、羌笛……

(四)品析语言特点

1、语言风格:豪放、雄奇、沉郁、直率、婉约、

含蓄、清新、风趣等。

2、从用词的准确性、生动形象性和句式结构方面来考虑其精妙之处。

抓住关键词语(动词、叠词、拟声词、色彩词等),分析其含义和作用。

3、常用词汇:简洁、明白如话、言简意赅、

浓墨重彩、诗情画意、富有哲理、

质朴清新、耐人寻味、意境优美、

重章叠句、一咏三叹、有音律美等。

(五)表达技巧

(1)抒情方式:直抒胸臆和间接抒情两种,而间接抒情又包括借景借物抒情、情景交融、托物言志、托物寓理等。

(2)表现手法:小中见大,化虚为实,虚实结合,托物寓理,以动写静,动静结合,多角度描写,以乐写哀,对比映衬等。

(3)修辞手法:如对偶、比兴、拟人、夸张、双关等。

赏析要点

原则:1、“诗言志”、“一切景语皆情语”。

2、结合作者、背景、注释。

思路:

点手法——

绘内容——

表情感

(“怎么写”) (“写什么”) (“为什么”)

(2016年中考卷)

破阵子

为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

5.用自己的语言描述“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”所展现的画面。(2分)

答题技巧:描绘意境=抓住意象+紧扣句意+添形容词(准、顺、美)

参考答案:战马奔腾,像“的卢”一样飞驰而过,雷声阵阵,原来是放箭的弓弦发出的声音,让人心惊不已。

6.本首“壮词”以“可怜白发生”结尾,这是运用了哪种写作手法?抒发了作者怎样的情感?(2分)

参考答案:对比,抒发了诗人报国无门,壮志难酬的悲愤。

(2017年中考卷)

一剪梅 舟过吴江①

蒋 捷

一片春愁待酒浇。江上舟摇,楼上帘招②。秋娘渡与泰娘桥,风又飘飘,雨又萧萧。

何日归家洗客袍?银字笙调,心字香烧③。流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

【注】①词作于南宋亡后作者飘零于姑苏太湖之滨时期。②帘招,指酒旗。③银字笙调,心字香

烧,意思是调弄有银字的笙,点熏炉里心字形的香。

6.上阕中词人是如何渲染他的愁绪的?请简要分析。(3分)

答题技巧:点方式+例子+析情感

参考答案:①直接写愁多:“一片春愁待酒浇”,“一片”言愁闷之多;“待酒浇”,以酒排解愁绪,表现愁绪之浓。②以景物渲染愁绪:“风又飘飘,雨又萧萧”,“飘飘”“萧萧”描绘了风吹雨急的景象,以风雨渲染其愁。

(2018年中考卷)

在武昌作

徐祯卿

洞庭叶未下,潇湘秋欲生。

高斋今夜雨,独卧武昌城。

重以桑梓念,凄其江汉情。

不知天外雁,何事乐长征

(1)徐祯卿的诗“熔炼精警”,请以诗歌第一联或第二联为例,作简要分析。(3分)

(2)诗人为什么要问大雁“何事乐长征” 说说你的理解。(3分)

答题技巧:明观点=例子(词语、句子)+析作用(内容、效果)+情感

参考答案:①第一联用“叶未下”“秋欲生”,写出了树叶泛黄但还未落下的景象,渲染出秋天将至未至但秋意渐生的凄清氛围,衬托诗人内心的愁苦之情。②第二联用一个“独”字,突出偌大的武昌城里仿佛只有他一个人,表现了诗人内心的孤、感伤之情。

答题技巧:点手法+绘内容+表情感

参考答案:尾联以雁乐衬人悲,借问大雁为什么乐于远途跋涉,来表达诗人的思乡之情,漂泊他乡的倦怠之意,以及思归不得的无奈与惆怅。

说明文知识

1、说明文可以分为 和 。

2、说明文的顺序有 、 、 。

3、常见的说明方法有 、 、

、 、 、 等。

4、说明文语言的特点是 、 。

事物说明文

事理说明文

时间顺序

空间顺序

逻辑顺序

举例子 打比方

列数字 作比较 分类别 下定义

准确

生动

作用=说明方法+表述内容+说明效果+说明中心

打比方,(把……比作……),生动形象地说明了……;

列数字,(列举……),具体准确地说明了……;

作比较,(把……和……作比较),突出强调地说明了……;

举例子,(举了……例子),具体有力地说明了……;

分类别,(给……分类别),条理清楚地说明了……;

下定义,(给……下定义),揭示本质特征,说明了……;

引用,(引用……) ,有力地说明了……(+诗情画意、趣味性等)

答题技巧

(2016年中考卷)

②胡萝卜和生菜、芹菜属于植物中的一大类,但它质脆味美,更受大部分家庭主妇青睐。胡萝卜栽培广泛,其根部富含营养物质,如胡萝卜素和多种维生素等,是世界各国饮食中的重要组成部分。

12.请写出第②段中使用的两种说明方法,然后选择其中一种简析其说明效果。(3分)

答题技巧:点说明方法+分析作用(表述内容+效果词语+说明中心)

参考答案:作比较、举例子。

作比较:把胡萝卜与生菜、芹菜作比较,突出强调地说明了胡萝卜质脆味美,更受大部分家庭主妇青睐。

举例子:举胡萝卜素和多种维生素的例子,具体有力地说明了胡萝卜根部富含营养物质。

(2017年中考卷)

《北京地下水位16年来首回升》

12.下面句子中加点的词语改为括号内的词语,哪一句改变了愿意 (2分)。( )

A.多年来,北京不得不(只能够)超采地下水。

B.从1999年开始大幅(急剧)下降,到去年降至近26米。

C.地下水位下降会引起(造成)地面下降。

D.连续15年,平均一年下降近(接近)一米。

B

答题技巧:辨别词意+结合语境+交换理解

(2018年中考卷)

《如果冬天来了,那夏天还会远吗?》

12.文中引用孟郊和杜荀鹤的诗句,又引述齐景公和唐文宗对季节的感受,分别有什么作用 (2分)。

中国地处温带,一年四季分明。我们的祖先发明的二十四节气,便将四季的时间平均分配。从立冬到立春,再到立夏、立秋,都是间隔三个月。从历法的角度来看,春天的法定长度便是三个月,孟郊诗云“谁言寸草心,报得三春晖”,“三春”就是指长达三个月的春季。杜荀鹤说得更加明确:“每岁春光九十日。”可是不知从何时开始,春季变得越来越短了。据气象部门统计,2017年南京的春季只有54天,还不足两个月。今年的春姑娘也姗姗来迟,气象部门宣布,南京从3月23日才进入气象学意义上的春天,比历法上的“立春”(2月4日)晚了47天!但昨天(3月27日)南京的气温迅速升至27度,夏季的脚步声已清晰可闻。看来今年南京的春季会比去年更加短促!《红楼梦》里贾府的四位姑娘,分别取名为元春、迎春、探春、惜春。即迎之,又探之,可见春尚未至,然而紧接着就来了惜之!难道在曹雪芹生活的年代,南京的春季就是如此短促,所以“金陵十二钗”中的四位贾姓姑娘如此取名

(2018年中考卷)

《如果冬天来了,那夏天还会远吗?》

12.文中引用孟郊和杜荀鹤的诗句,又引述齐景公和唐文宗对季节的感受,分别有什么作用 (2分)。

参考答案:引用孟郊和杜荀鹤的诗句表明从历法的角度看,春天的法定长度便是三个月。引述齐景公和唐文宗对季节的感受,表明由于贫富不均,贵贱有别,人们对四季的感觉也就千差万别。

就自然景观而言,春、夏、秋、冬各有千秋。然而人间贫富不均,贵贱有别,人们对四季的感觉也就千差万别。春秋时代的某个严冬,齐景公身穿孤白之裘,对大臣晏婴说:“怪哉!雨雪三日而天不寒!”中唐的某个酷夏,唐文宗坐在凉爽的殿阁中与诸学士联句,文宗得句云:“人皆苦炎热,我爱夏日长。”社会下层的普通劳动者对严寒、酷暑有切肤之痛,显然不会有这种闲情逸致。所以普通人更喜爱既不冷也不热的春、秋两季,总是在盛夏酷署时盼望着凉爽的秋天,在寒冬腊月时盼望着温暖的春天。可惜如今的春季越来越短,自然界中的百草千卉当然也就“春江水暖鸭先知”。至少在南京,春天的花卉似乎不再像从前那样先后有序,而变成扎堆开放。紫金山下的梅花刚谢,桃花、樱花、海棠、紫叶李便争先恐后地纷纷开花。这几天到城东来赏花的人熙熙攘攘,大家都明白“更能消几番风雨,匆匆春又归去”!我曾经十分喜爱英国诗人雪莱的名句:“哦,风啊,如果冬天来了,那春天还会远吗 ”但如今的我更想把句中的“春天”改成“夏天”,不知其他地方的读者朋友同意这样改吗

记叙文知识

2、线索:事线、物线、人线、时线、地线、情线。

1、六要素:时间、地点、人物,事件的起因、经过和结果。

3、记叙顺序:

顺叙:使文章条理清晰,读起来脉络清楚,使人印象深刻。

倒叙:制造悬念,引起读者的阅读兴趣,增强文章的生动性。

插叙:

补叙:

起补充、衬托或说明的作用(人物、情节、中心)。

4、记叙人称:

第一人称:便于自我抒情,使文章充满真情实感。

第二人称:便于直接抒情,情感交流;拟人化,使文章生动形象。

第三人称:便于多角度叙述,不受时空限制。

5、表达方式:记叙、议论、说明、描写、抒情

6、描写方法:

人物描写

外貌描写

语言描写

动作描写

心理描写

神态描写

细节描写

场面描写

环境描写

自然环境描写(景物描写)

社会环境描写

正面描写

侧面描写

7、修辞手法(常见):

比喻:把……比作……,生动形象地写出了……,表达了……

拟人:便生动形象地写出了……,使物人格化,富有生命力,动态感,表达了……

排比:增强语言气势,强调了……,表达了……

反问:加强语气,强调了……,表达了……

设问:引起读者思考,从而产生共鸣,强调了……,表达了……

对偶:句式整齐,内容相对,读来琅琅上口,富有音韵美。

反复:起到了强调作用,强调了……,表达了……

夸张:突出特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象。

对比:把……和……对比,衬托了……,表达了……

7、表现手法(常见):

对比:把……和……对比,突出强调了…… 给读者以鲜明深刻的印象。

衬托:用……来衬托……,突出了……

铺垫:为……作铺垫,暗示…… 设置悬念,引起读者的阅读兴趣。

借景抒情:借……抒发……情景交融,寓情于景。

前后呼应:使文章浑然一体,情节完整,结构严谨。

联想、想象:由……联想到…… ;想象……的画面,突出表现了……使文章充满画面感,内容更加丰富,让人身临其境。

虚实结合:使内容更加充实、丰富。

托物言志:借……抒发…… 间接表现作者的志趣,增强了文章的感染力。

欲扬先抑:先写……后写……突出……使文章跌宕起伏,形成鲜明对比,给人印象深刻。

考点1 概括文章内容

(2016年中考卷)

《骑自行车翻山越河》

15.围绕以前骑自行车,作者主要写了哪几件事?(3分)

答题技巧:抓住概括要点;理清行文思路;

找出答题区域;明确答题格式。

(什么人做什么事)

参考答案:“我”学骑自行车;“我”和父亲骑自行车卖土豆拌倒,父亲扶起“我”;上中学时,“我”常在周六骑车回家,周日清晨返校;有一次,“我”骑自行车回家时链条断掉,陌生村民帮“我”修好.

(时间 地点)

(结果)

+

+

考点2 分析人物形象

(2016年中考卷)

《骑自行车翻山越河》

17.结合第③段内容,简要分析“父亲”的形象。(3分)

答题技巧:通过事件、人物的描写方法来分析人物形象。

参考答案:从文中“父亲很快就学会了骑车,总挂两只菜篮子在后座两边去赶集”、我”和父亲骑自行车卖土豆事件,可以看出父亲的勤劳;从我摔倒后父亲扶我起来事件,可以看出父亲对我的关爱;从文中“父亲将车慢慢地往地上一摊”可以看出父亲对东西的珍惜。

从……或“……”,可见人

+

形象(外在特点、内在品质)

考点3 品析重点词句

(2016年中考卷) 《骑自行车翻山越河》

19.结合文章内容,说一说你对第⑥段中画线句的理解。(3分)

“我曾凭借着它们生活在家乡。”

(2017年中考卷)《要如何留念,才不枉此生》

20.第⑤段中,“一代又一代最优秀的念头组合却像通电的钨丝一样,在智慧的夜空勾勒着永不熄灭的痕迹。”这句话你是怎么理解的?(4分)

答题技巧:结合具体语境

结合写作意图

结合词句特点

参考答案:19、“我”过去生活在家乡时曾和“自行车”“我养过的牛、猪、鸡”,父亲在一起,而现在 “它们现在在哪里?”,从中可以看出作者对故乡的人、物的深切的怀念之情和对他们无法寻觅的失落感。

20.①人类的思想与文化是一代又一代优秀的人创造的;②运用比喻,生动形象地写出了人类的思想与文化“像通电的钨丝”一样照亮着一代又一代人的前行之路;③人类的思想与文化是一代又一代人的“优秀念头”不断的“组合”而不断发展的。

分析词句的含义和情感

考点4 理解情节作用

(2018年中考卷)

《饺子记盛》

16. 第③段中,作者用很多的笔墨来写饺子的“调馅”,有什么用意 (3分)。

答题技巧:

参考答案:突出饺子是否好吃,关键是调馅。作者借调馅的功夫表达了中国烹调的文化含义:把握好主客关系,处理好搭配关系,这样就超越了饮食的范畴,富有哲理。

考虑要点:

写作意图

情节安排

艺术效果

考点5 分析句段作用

(2017年中考卷)

《要如何留念,才不枉此生》

21.文章最后的比喻句表达了作者怎样的“念头”?在结构上起什么作用?(4分)

内容上:句义或段义+情感+点明(深化)中心

(手法及作用)

参考答案:①要制造充满睿智的、能穿越时代“雾海”的优秀的念头;②要制造充满生命力、被人们喜爱而不断存在下去的念头。③在结构上很好的照应了文章的标题,表明了作者的写作意图。

结构上:

开头:开篇点题,总领全文,设置悬念,引人入胜,与结尾呼应

渲染……气氛,为下文写……做铺垫,推动情节发展

答

题

技

巧

中间:承上启下,承接上文写……,引出下文…… 使文章上下连贯

结尾:总结全文,照应题目,首尾呼应,使文章结构完整,浑然一

体,点明中心,深化主题

考点6 赏析写作手法

(2015年中考卷) 《杏荫井台》

17.文章第③段中的画线句用了什么修辞手法?有什么表达效果?请简要赏析。(4分)

小小的、黝黑的蚂蚁知道我也吃不进去了,于是就排成长队,以杏上的裂缝儿为大门,到那金黄色的宝库里尽兴地咂取享受……。

参考答案:比喻、拟人。比喻,作者把有裂缝的杏儿比作开了大门的宝库,形象地写出其开裂、甜美的特点。拟人,作者赋予蚂蚁以人的心理与行为,形象地写出其成群结队聚集在裂缝处品尝果肉的情景,突出了杏儿的味美。

答题技巧:点出写法 结合内容 分析作用(熟记)

+

+

同课章节目录