2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修一第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修一第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共60张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-12 08:45:37 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

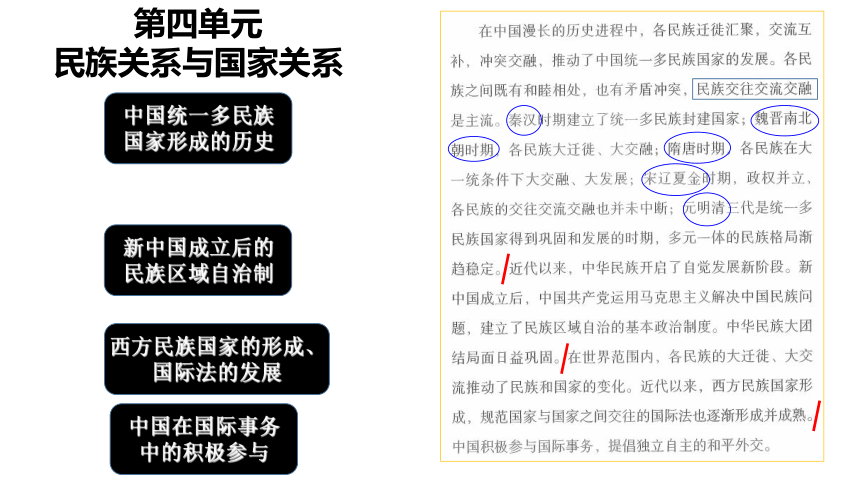

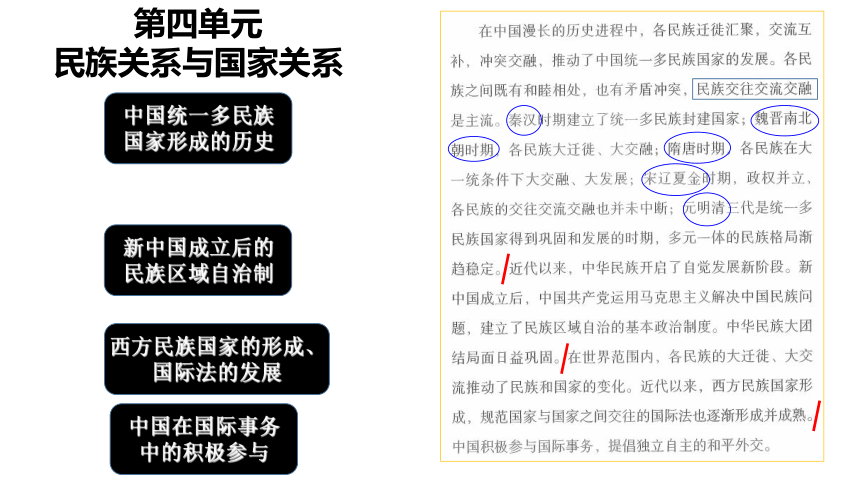

中国统一多民族国家形成的历史

新中国成立后的民族区域自治制

西方民族国家的形成、国际法的发展

中国在国际事务中的积极参与

第四单元

民族关系与国家关系

第四单元 民族关系与国家关系

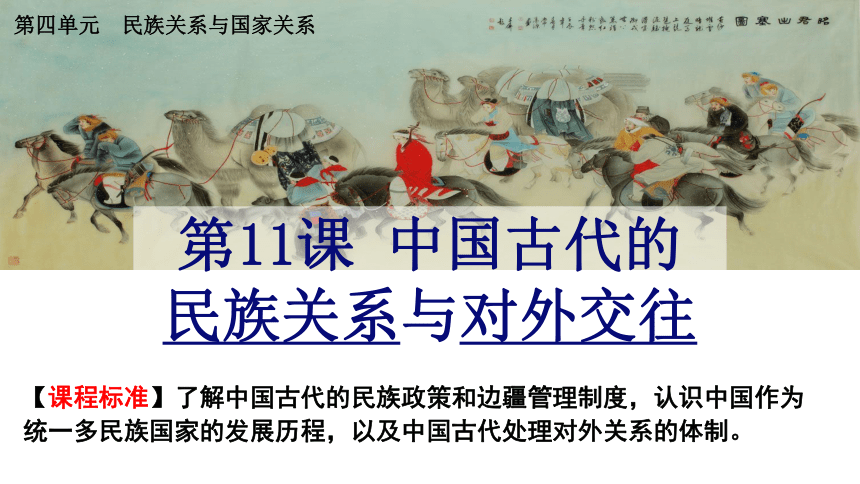

第11课 中国古代的

民族关系与对外交往

【课程标准】了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

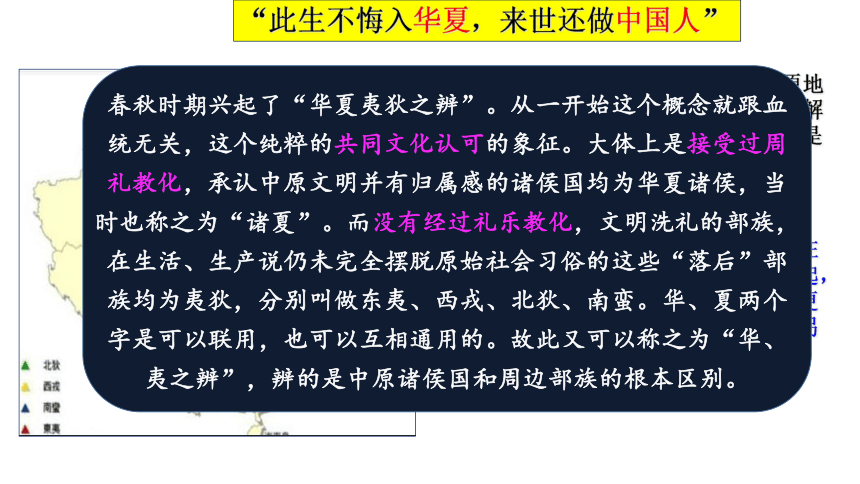

“此生不悔入华夏,来世还做中国人”

据《辞源》介绍:“华夏初指我国中原地区,后来包举我国全部领土。”从这个解释来看,“中”是指中原地区,“夏”是中原地区最早的国家。

华夏这个概念最早是用来区分夷狄的。在西周末年,中原地区的四周游牧民族崛起,对中原四周的诸侯国构成不小的威胁。更有甚者,勾结戎狄推翻周王室的统治,另立天子。

春秋时期兴起了“华夏夷狄之辨”。从一开始这个概念就跟血统无关,这个纯粹的共同文化认可的象征。大体上是接受过周礼教化,承认中原文明并有归属感的诸侯国均为华夏诸侯,当时也称之为“诸夏”。而没有经过礼乐教化,文明洗礼的部族,在生活、生产说仍未完全摆脱原始社会习俗的这些“落后”部族均为夷狄,分别叫做东夷、西戎、北狄、南蛮。华、夏两个字是可以联用,也可以互相通用的。故此又可以称之为“华、夷之辨”,辨的是中原诸侯国和周边部族的根本区别。

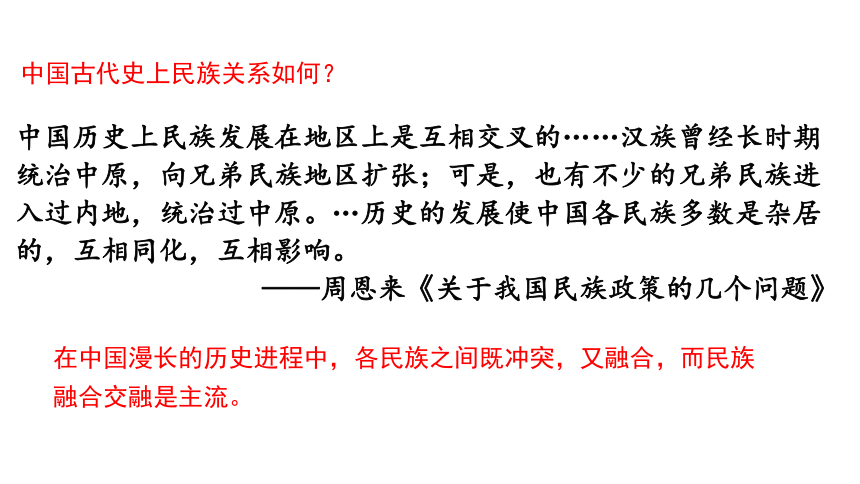

中国历史上民族发展在地区上是互相交叉的……汉族曾经长时期统治中原,向兄弟民族地区扩张;可是,也有不少的兄弟民族进入过内地,统治过中原。…历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

在中国漫长的历史进程中,各民族之间既冲突,又融合,而民族融合交融是主流。

中国古代史上民族关系如何?

一、秦汉时期的民族关系

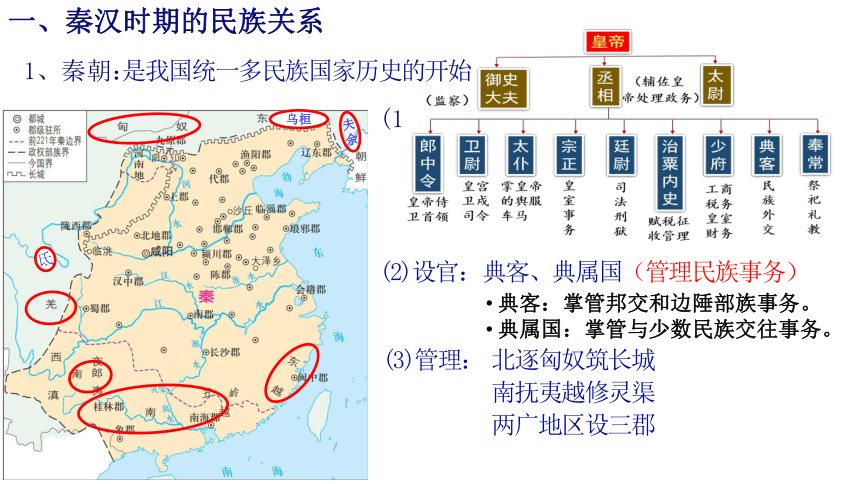

1.秦朝

《三国志·夫余传》载,“夫余在长城之北,去玄冤千里,南与高句丽、东与抱娄、西与鲜卑接,北有弱水,方可二千里。”

(1)周边民族分布:

1、秦朝:

夫余

乌桓

氐

(2)设官:

东北:夫余、乌桓

北方:匈奴

西北:羌、氐

南方:夷、越

典客、典属国(管理民族事务)

一、秦汉时期的民族关系

北逐匈奴筑长城

南抚夷越修灵渠

(1)周边民族分布:

是我国统一多民族国家历史的开始

两广地区设三郡

典客:掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往事务。

(3)管理:

一、秦汉时期的民族关系

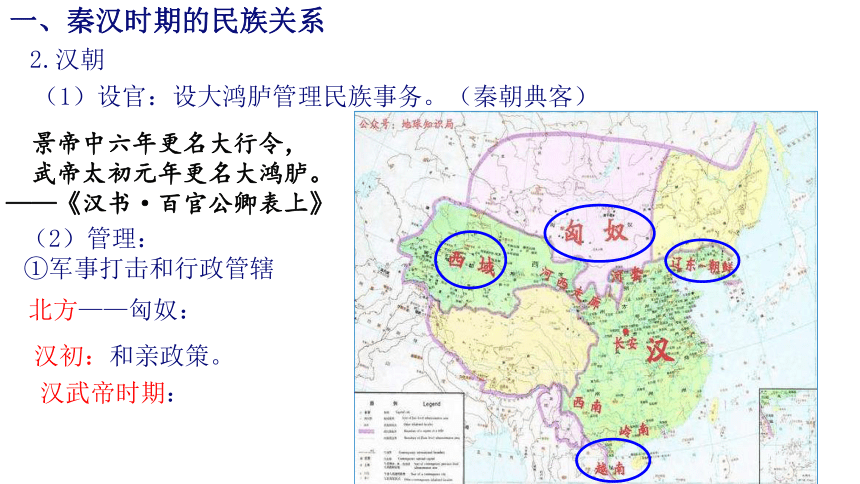

2.汉朝

(1)设官:设大鸿胪管理民族事务。(秦朝典客)

景帝中六年更名大行令, 武帝太初元年更名大鸿胪。

——《汉书·百官公卿表上》

北方——匈奴:

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

汉初:和亲政策。

汉武帝时期:

一、秦汉时期的民族关系

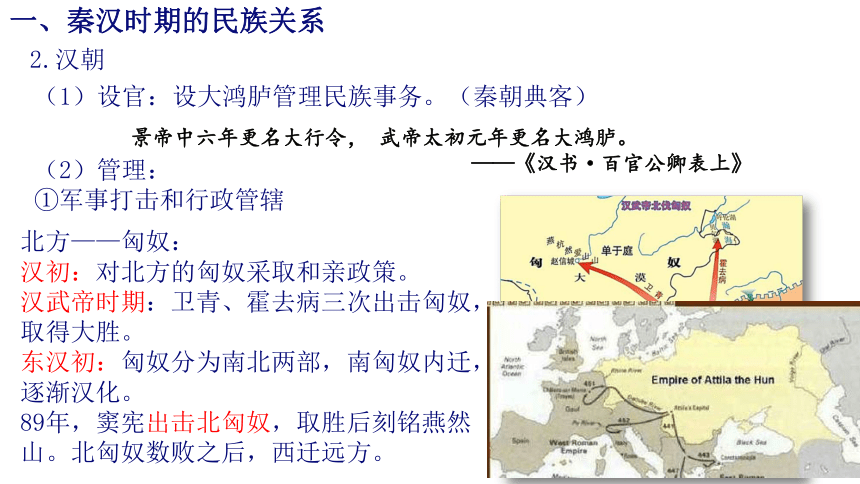

2.汉朝

(1)设官:设大鸿胪管理民族事务。(秦朝典客)

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

景帝中六年更名大行令, 武帝太初元年更名大鸿胪。

——《汉书·百官公卿表上》

北方——匈奴:

汉初:对北方的匈奴采取和亲政策。

汉武帝时期:卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜。

东汉初:匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化。

89年,窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山。北匈奴数败之后,西迁远方。

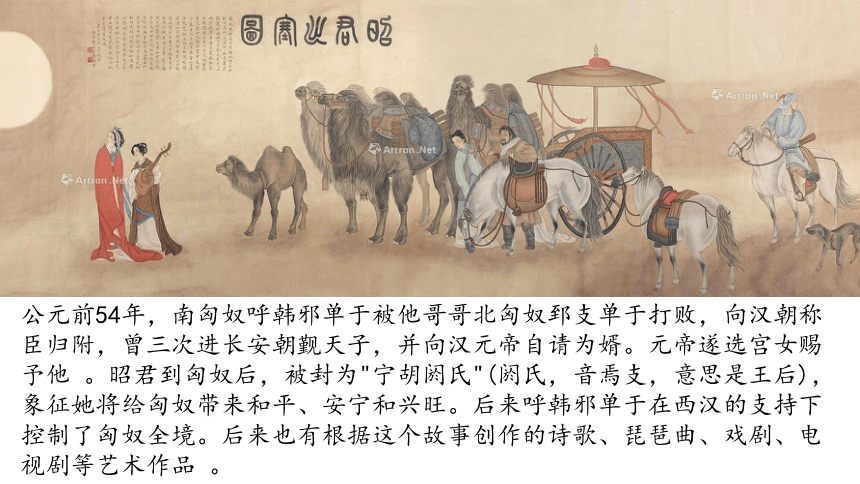

公元前54年,南匈奴呼韩邪单于被他哥哥北匈奴郅支单于打败,向汉朝称臣归附,曾三次进长安朝觐天子,并向汉元帝自请为婿。元帝遂选宫女赐予他 。昭君到匈奴后,被封为"宁胡阏氏"(阏氏,音焉支,意思是王后),象征她将给匈奴带来和平、安宁和兴旺。后来呼韩邪单于在西汉的支持下控制了匈奴全境。后来也有根据这个故事创作的诗歌、琵琶曲、戏剧、电视剧等艺术作品 。

一、秦汉时期的民族关系

2.汉朝

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

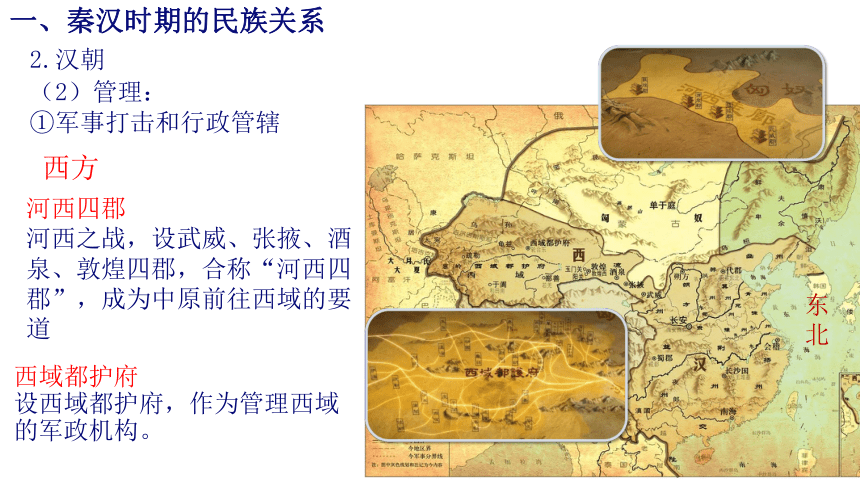

河西四郡

河西之战,设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,合称“河西四郡”,成为中原前往西域的要道

西域都护府

设西域都护府,作为管理西域的军政机构。

东北

西方

一、秦汉时期的民族关系

2.汉朝

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

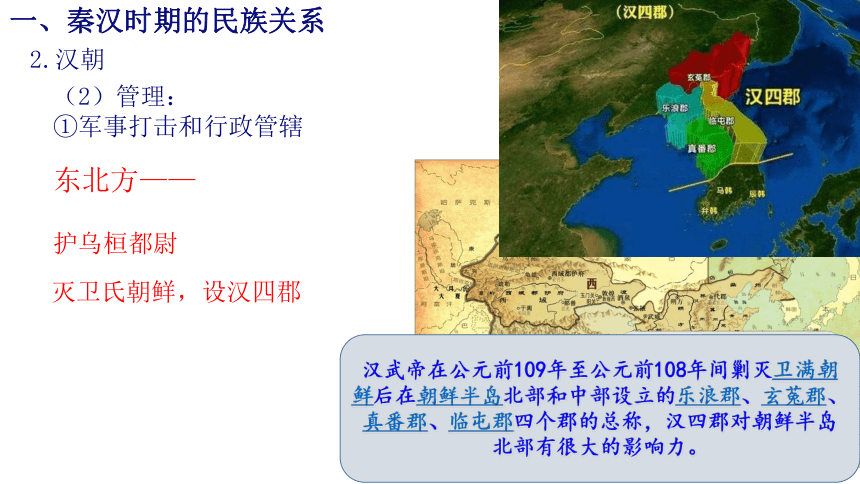

护乌桓都尉

灭卫氏朝鲜,设汉四郡

东北方——

汉武帝在公元前109年至公元前108年间剿灭卫满朝鲜后在朝鲜半岛北部和中部设立的乐浪郡、玄菟郡、真番郡、临屯郡四个郡的总称,汉四郡对朝鲜半岛北部有很大的影响力。

一、秦汉时期的民族关系

2.汉朝

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

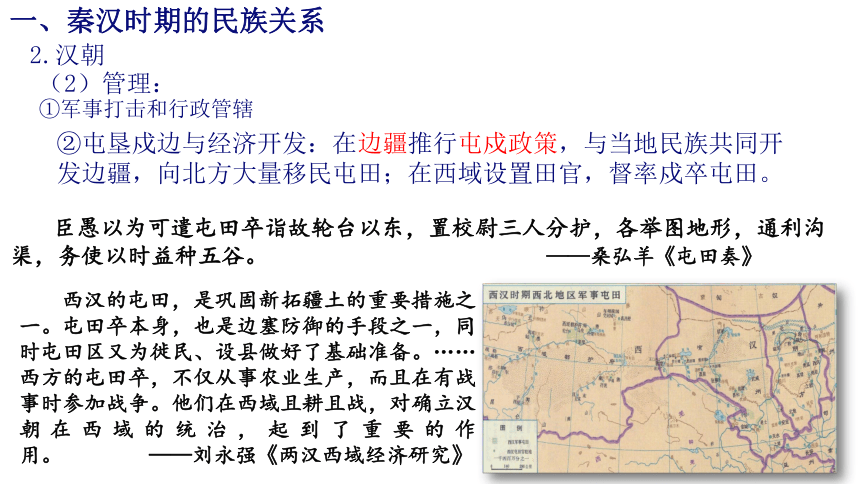

②屯垦戍边与经济开发:在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆,向北方大量移民屯田;在西域设置田官,督率戍卒屯田。

臣愚以为可遣屯田卒诣故轮台以东,置校尉三人分护,各举图地形,通利沟渠,务使以时益种五谷。 ——桑弘羊《屯田奏》

西汉的屯田,是巩固新拓疆土的重要措施之一。屯田卒本身,也是边塞防御的手段之一,同时屯田区又为徙民、设县做好了基础准备。……西方的屯田卒,不仅从事农业生产,而且在有战事时参加战争。他们在西域且耕且战,对确立汉朝在西域的统治,起到了重要的作用。 ——刘永强《两汉西域经济研究》

★问题探究1:结合史料和所学,指出汉朝在边疆的政策,并分析其影响?

材料1 《汉书·食货志》载:文帝时,匈奴数寇边,晃错上言:“以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患。”

材料2 以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏(自我保护,不再受到胡虏之患)之患;利施后世,名称圣明,其与秦之行怨民,相去远矣。” ——《资治通鉴》

(1)政策:屯戍、屯田

(2)影响:

抵御匈奴的入侵。

降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担。

有利于边疆的开发。

推动了民族交流,有利于民族交融,有利于统一多民族国家的巩固和发展

③采取宽松的羁縻统治方式进行管理

羁縻统治: “羁” 用军事和政治压力加以控制,“縻”以经济和物质利益给以抚慰。即在少数民族地区设立特殊的行政单位,由当地首领担任地方官吏。保持或基本保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构。除在政治上隶属于中央王朝、经济上有朝贡的义务外,其余一切事务均由少数民族首领自己管理。

一、秦汉时期的民族关系

2.汉朝

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

②屯垦戍边与经济开发:在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆,向北方大量移民屯田;在西域设置田官,督率戍卒屯田。

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

②

④

①

③

少数民族内迁;

汉化,封建化;

南方的开发与发展

中原人口南迁;

西晋少数民族内迁和北民南迁

十六国时内迁各族不断交融

北魏再度统一黄河流域实行汉化改革

三国、东晋、南朝南方不断得到开发

三国两晋南北朝时期

-----民族交融

思考:根据图片和P61的

【历史纵横】促进民族融

合的途径有哪些?

民族迁徙

民族交流

汉化政策

共同开发

二、隋唐至两宋时期的民族关系

1.隋唐时期负责民族事务的(中央)机构是礼部和鸿胪寺。

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

◎含光门,使节进入长安必经之地,鸿胪寺与鸿胪客馆位于门东侧

◎《礼宾图》

鸿胪寺官员

东罗马使节

高丽使节

东北少数民族使节

2、隋朝的民族关系(地方)

二、隋唐至两宋时期的民族关系

②加强对岭南地区各族的治理

(册封谯国夫人)

③在边疆推行郡县制

往往任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令。(因俗而治)

④加强了与流求的联系

①周边民族先后归附隋朝

(突厥、吐谷浑、党项等)

谯国夫人(冼夫人)是中国南北朝时期的政治家、军事家、社会活动家。 她率领族人归附隋朝被加封谯国夫人,去世后追谥“诚敬夫人”。她一生审时度势,爱国爱民,忠义为国,维护统一,深得后人敬重。

知识拓展:隋炀帝于607年和608年两度派朱宽前往流求(疑为今日琉球或台湾),务求“慰抚”该国,但流求不从。610年又派陈棱、张镇州率兵万人前往攻打流求,击杀其主欢斯渴刺兜,俘男女数千人而去。在隋军征战期间,流求人曾到隋军当中,进行贸易活动。

吐谷浑

党项

流求

“自古帝王虽平定中夏,不能服戎狄,朕才不逮古人,而成功过之,自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。” ----《资治通鉴》

指出材料中唐太宗实行的是怎样的民族政策?

并结合所学分析为什么西北边疆各族称唐太宗为天可汗?

国力强大、文化先进

3. 唐朝

政策:开明的民族政策

左图反映了哪一历史事件?历史影响?

步辇图

二、隋唐至两宋时期的民族关系

唐蕃会盟碑

册封

和亲

会盟

边疆﹑内地呈现出前所未有的大交融局面

二、隋唐至两宋时期的民族关系

(3)册封:南诏的王经唐朝加封

(4)设置边疆管理机构:

大都护府、都督府、羁縻州。

(2)和亲、会盟:文成、金城公主入藏,唐蕃会盟。

(1)西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”

唐人陈陶《陇西行》诗有“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”。

唐朝——开明的民族政策

机构:都护府、都督府、羁縻州、县等。

作用:加强对边疆的管理,有利于边疆的稳定,民族融合、经济文化交流。

依据唐疆域图和右侧文字材料,唐朝在边疆设置了哪些管理机构?起到了什么作用?

唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命该族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命,同时取消了少数民族首领原有的“可汗”称号。其赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。唐政府在上述羁縻府州基础上设立都护府,代表中央行使对羁縻府州的管理权,如安西、北庭都护府管辖西域各羁庶府州。都护由汉人担任,中央任命,不能世袭。边疆的行政包括都护府、都督府、州、县四级,共约八百多个。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度史》等

(5)设置机构:大都护府、都督府、羁縻州

(都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府)。

北方

安北、单于都护府

东北

安东都护府

南方

安南都护府

都护府是在边疆地区设置的特别行政机构,职责是“抚慰诸藩,辑宁外寇”,由唐朝派官员及士兵驻守。

都督府是唐王朝在重要地区设置的地方行政机构,以其首领为都督、刺史,皆得世袭,需向朝廷缴税。

历史纵横

二、隋唐至两宋时期的民族关系

西北

安西、北庭都护府

作用:加强对边疆的管理,有利于边疆的稳定,民族融合、经济文化交流。

唐朝是少数没有大规模修筑过长城的王朝之一,有大臣曾建议唐太宗修复长城,太宗曰:“安用劳民”,一笑置之。

唐太宗为什么对修复长城建议“一笑置之”?

唐太宗李世民

因为唐朝国力强盛,唐朝政府实行开明的民族政策。周边民族与唐朝保持着良好的经济文化交流关系。所以不用修长城。

局部政权割据,征战状态,但各民族间的交流交往交融从未中断

二、隋唐至两宋时期的民族关系

4、宋朝的民族关系

4、宋朝的民族关系

(1)并立:先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立。

(2)吸收:辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

(3)交融:即使在局部政权割据、争战状态下,各民族间的交往交流交融也从未中断过。

◎金代画师张瑀《文姬归汉图》,是当时金宋画师的共同母题

◎岩山寺金代壁画中的宋代楼阁

二、隋唐至两宋时期的民族关系

1206年,成吉思汗建蒙古政权,1271年,忽必烈建元朝。

元朝结束了五代十国以来辽、宋、夏、金、吐蕃、大理等政权的长期并存和对峙,完成了全国的统一。

三、元明清时期的民族关系

(1)民族政策:一方面“行汉法”,另一方面差别对待不同民族

1、元朝的民族关系

中央:

设置中书省及宣政院;

地方:

行省制度和澎湖巡检司;

农业:

重视农业生产和推广棉花种植技术。水利:

治理黄河和开凿通惠河和会通河。

(1)民族政策:

(2)管理:

西藏

设宣政院,对西藏地方实行有效的行政管理

台湾

设澎湖巡检司

云南

东北

设行省,征发服役

◎忽必烈与八思巴

吐蕃既服,世祖携喇嘛八思巴而归,即位以后,尊为国师,号为“大宝法王”。……其后八思巴返回吐蕃,世祖授以吐蕃统治权,以酬其劳绩,这是以宗教领袖统治吐蕃的开始。 ——傅乐成《中国通史》

三、元明清时期的民族关系

1.元朝的民族关系

元代对边疆的控制在以前的 朝代的基础上更为强化。

—袁行霈《中华文明史》

三、元明清时期的民族关系

2、明朝的民族关系

(1)中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆。

负责培养各种民族文字翻译人才

明代北京城平面图

提督四夷馆。少卿一人,掌译书之事。自永乐五年,外国朝贡,特设蒙古、女真、西番、西天、回回、百夷、高昌、缅甸八馆,置译字生、通事,通译语言文字。

——《明史·职官志》

提督四夷馆隶属于太常寺,与礼部、鸿胪寺均靠近正阳门

三、元明清时期的民族关系

2、明朝的民族关系

(1)中央:

(2)边疆管理:

雄伟壮观的万里长城是中国古代的重要军事防御工程,也是中国古代文明的象征。长城修筑的历史可上溯到西周时期,发生在首都镐京(今陕西西安)的著名典故“烽火戏诸侯”就源于此。后来从战国到明朝,众多王朝坚持着修筑长城的“接力赛”。

p63思考点:军事防御的长城,为什么不能完全阻断长城内外的交流?

三、元明清时期的民族关系

2、明朝的民族关系

(1)中央:

(2)边疆管理:

①修筑明长城,布置军镇。

④赦封西藏宗教领袖,管辖该地区,进行贸易。

②开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

③羁縻政策

酋长世袭任职,统领部署,进贡。

东北:设都司 、卫、所,管理女真;

漠南、哈密 :设蒙古卫、所;

西南:设土司;

虽然明朝在广大边境地区不设置流官管理,但以都司卫所的形式,仍然可以有效控制这些地区。这些地区的官民百姓,对明王朝也保持着高度的文化认同。这些地区仍然是明帝国版图的一部分。 ——彭勇《明史》

【合作探究一】结合所学说明材料所述长城的“用险制塞”和“民族交流”作用。

参考答案:中原王朝修筑的长城,迫使游牧民族下马步战,化解他们的优势,使他们难以破墙而入。长城地处农牧分界线,从汉代起,历代王朝都在长城沿线设置专供内地和边外少数民族贸易的市场。

长城在防御体系上利用自然地形,“用险制塞”,扬定居民族之长而抑游牧骑兵之短,在以冷兵器为主的古代有较大的功效。……农业文明和牧业文明互相依存与交往。这种深刻的内在联系是任何人工关塞所隔绝不了的。即使在战争期间,通过长城内外的贸易往来也一直没有中断过。本来主观上想阻断南北、被许多统治者和士大夫视作“华夷天堑”的长城,客观上却不时起到了民族交流的枢纽作用。

——《读书》

东北:设都司、卫、所

(奴儿干都司)

修长城设九边

开放马市贸易

敕封僧俗领袖

建立都司(乌斯藏都司)

贡赐、茶马贸易

设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫

关西七卫

奴儿干都司

乌斯藏都司

云南土司

3、清朝

(1)中央:设立理藩院,管理边疆民族事务。

三、元明清时期的民族关系

理藩院旧址

理藩院:清朝设立专门的中央机构管理民族事务。清朝理藩院职责范围逐渐扩大,从最初只管理漠南蒙古诸部事务,并负责处理对俄外交,到康熙年间扩及厄鲁特蒙古和西藏地方,乾隆朝中叶开始管理新疆回部及大、小金川土司诸事。与之相应,理藩院的机构也日益庞大,由中枢机构、直属机构、附属机构和派出机构(人员)构成。在广大的蒙古族、藏族、维吾尔族等少数民族 居住地区,几乎都派有理藩院官员。在维护国家统一以及 与民族分裂势力的斗争中,清朝的理藩院发挥过重要作用。

3、清朝

三、元明清时期的民族关系

①北方:满蒙联姻,加强对漠南蒙古族的控制。

②西北:平定噶尔丹,土部回归,巩固西北边疆。在青海设西宁办事大臣,在新疆设立伊犁将军,总领军政事务

③西藏:设驻藏大臣;册封 “达赖喇嘛” 和“班禅额尔德尼”。

④西南:“改土归流”废世袭土官,选派有任期的流管进行管理。

⑤东南:在台湾设府,隶属福建省

(2)地方——

土尔扈特首领渥巴锡

丙申,命靖逆将军富宁安进师乌鲁木齐,散秩大臣阿喇衲进师吐鲁番,祁里德领七千兵从布娄尔,傅尔丹领八千兵从布拉罕,同时进击准噶尔。

——《清史稿·本纪·卷八》

土尔扈特部的回归为巩固中华统一的多民族国家,写下了可歌可泣的光辉篇章。

明朝敕封西藏僧俗领袖;设立都司等机构对西藏进行管辖;经济上通过贡赐和茶马贸易进行经济交流。清朝设立理藩院,管理边疆民族事务;册封西藏宗教最高首领;设立驻藏办事大臣。

尹继善奏剿平普思叛苗,招抚投诚人众。得旨:“凡事懈於垂成,忽於既定。勉之。”夏四月丁未,湖广容美土司田民如有罪革退,改土归流。

——《清史稿·本纪·卷九》

壬寅,湖北忠峒等十五土司改土归流,分置一府五县,於恩施县建府治,名曰施南府,分设县治,名曰宣恩、来凤、咸丰、利川。

——《清史稿·本纪·卷九》

明代推行的土司制度,对稳定南疆和少数民族地区的统治,起了一定积极作用,但其弊端也日益显露。土司的世袭性造成割据势力的事实存在,土司间为争夺领地、承袭权而仇杀、内讧,于是明朝廷在一些矛盾比较突出的地区实行改土归流。……改土归流比较彻底和大规模的推行,则是到清代才得以完成的。

——白寿彝《中国通史》

朝代 措施 趋势

秦汉

三国两晋南北朝 隋唐两宋 元明清 统一的多民族国家不断巩固发展

概括中国古代各民族以哪些方式交往交流交融?

设置机构官职、战争、修长城、和亲、屯戍等

少数民族内迁、通婚杂居等

设置机构官职、战争、册封、和亲、交流学习等

设置机构官职、战争、册封、修长城筑九边、开展贸易、联姻、改土归流等

【知识归纳】

知识拓展

中央政权与西藏的关系

唐朝

藏族的祖先吐蕃与唐朝几次通婚, 保持“和同为一家“

西藏成为中央管辖的正式行政区。

元朝

明朝

清朝

通过敕封西藏宗教领袖称号,对藏族地区进行

加强了对西藏的管辖。清政府确立了册封达赖班禅制度,设置驻藏大臣与达赖、班禅共同管理西藏。

台湾、新疆、西藏历来就是我国领土不可分割的一部分

“中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动!……我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去! ”

习近平在第十三届全国人大会议闭幕式上发表讲话

时代最强音

1、当匈奴浑邪王率部来归时,汉武帝不仅封其为侯,还分置

五个属国,并特许“因其故俗”。汉武帝的这种做法( )

A.消除了北方边患的威胁 B.推动了少数民族的封建化

C.导致王国势力对抗中央 D.有利于多民族国家的统一

D

2、自古以来中国是一个多民族国家,为加强对少数民族地区的管理,历代王朝采取了一系列的措施。下列管理民族事务的机构属于中央官署的是( )

①典客 ②宣政院 ③秦朝的“道” ④鸿胪寺

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

B

四、中国古代的对外交往

①先秦:

以中原为核心的华夏文明与域外文明有广泛的交往交流

1、先秦至汉代

②秦汉:

中国与外部世界的交往扩大

经河西走廊向中亚、西亚延伸

从合浦郡徐闻县出发最远可以航行到印度南端

东汉时期,倭国遣使来朝,光武帝赐倭国国王金印

甘英出使大秦(罗马帝国),抵达波斯湾地区。

2、隋唐:

对外交流活跃,陆路到大食,海路到赤土国、日本。

四、中国古代的对外交往

隋炀帝

裴矩

帝复令矩往张掖,......遣掌蕃率蛮夷与民贸易。

—《隋书 裴矩传》

常骏从南海郡到达赤土国(今马来半岛南部)

丝路通畅,隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

①隋朝

隋大业三年(607年),隋炀帝遣派常骏出访赤土国,收到其国婆罗门鸠摩罗的隆重接待,两国开始建立友好关系。大业四年,赤土万字那邪跟随常骏回访进贡,“献金芙蓉冠、龙脑香。以铸金为多罗叶,隐起成文以为表,金函封之,令婆罗门以香花奏蠡鼓而送之”。——《广州古代史丛考》

唐朝与大食接触,造纸术等传播到阿拉伯。

日本向唐朝派遣唐使

2、隋唐:

对外交流活跃,陆路到大食,海路到赤土国、日本。

四、中国古代的对外交往

②唐朝

吉备真备纪念园(今西安环城公园)

吉备真备带回的《唐礼》对日本朝廷礼仪的完善和改进有很大影响,《太衍历经》、《太衍厉立成》促进了日本的历法改革,使唐代历法得以在日本推广和使用。吉备真备带回的乐器和乐书对于唐乐在日本的传播起到积极作用。

《洛中贻朝校书衡,朝即日本人也》

万国朝天中,东隅道最长。

吾生美无度,高驾仕春坊。

出入蓬山里,逍遥伊水傍。

伯鸾游太学,中夜一相望。

落日悬高殿,秋风入洞房。

屡言相去远,不觉生朝光。

晁衡

(阿倍仲麻吕)

推动了中日文化的交流,推动了日本立法、音乐等发展。

宋代海上丝路

3、宋朝:

四、中国古代的对外交往

①北方陆路交通阻隔

②海路发达:

a、恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路。

b、开辟了由明州到日本和朝鲜半岛的航路, 泉州成为重要的对外贸易港。

4、元代:

四、中国古代的对外交往

东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。 ——《马可 波罗行纪》

海陆通道通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

5.明清时期

四、中国古代的对外交往

(1)特点:

①中俄关系:1689年,中俄《尼布楚条约》

②中英关系:18世纪,英国马戛尔尼使团来访

处在政治、文化相对封闭和经济自给自足境地之中的清政府,既不了解外部世界,也没有与西方各国建立正常交往关系的需要,更缺乏近代国际交往的经验,再加上礼仪争执所引起的不快,因此对英国使臣提出的要求采取了置之不理、断然拒绝的粗暴作法。……西方与中国最重要的一次早期交往以失败告终。

——黄爱平《18世纪中西交往的历史与中国的世界观念》

◎马嘎尔尼访华

致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系

民间贸易和走私贸易也屡禁不绝

随着对外交往增多,清朝对外关系开始缓慢转型。

(2)表现

是清政府签订的第一个边界条约

朝,臣下觐见君主;贡,臣下向君主献纳礼物。朝贡体制源于先秦,成于汉朝。外国使节来华被视为前来“朝贡”,即承认中国为宗主、自己为藩属,外国使节觐见皇帝时需行臣属之礼。中国君主会“册封”那些国家统治者各种名号,“回赐”各种礼物。反映到经济上就是“朝贡贸易”。只有与中国建立朝贡管关系的国家才可以与中国进行贸易。

朝贡体制

是中国“天朝上国”、“华夷之别”思想的体现。妨碍了中国对世界的认识。统治者盲目自大,固步自封,使中国落后于世界。到后期,回馈礼物增加了财政负担。

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体。 ——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

探究:根据材料概括朝贡体系的特点。并结合所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

特点:

以儒家价值为基础的的区域性国际体系;

与中华帝国具有君、臣等级色彩;

结构稳定,持续时间长;

形成政治、经济和文化的多重制度性联系;

崇尚睦邻友好。

原因:

鸦片战争前后西方殖民扩张的冲击;

体系内在的缺陷;

清朝国力的衰落;

周边国家和地区的发展等;

参考答案

朝代 表现 先秦 汉朝 隋朝 唐朝 宋朝 元朝 明朝

清朝

中国古代对外交往的表现

【知识归纳】

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。

海陆丝绸之路、甘英出使大秦(罗马帝国);光武帝赐倭国国王金印。

裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏出航到赤土国。

造纸术外传阿拉伯地区、海路交通活跃、日本派遣唐使。

陆路交通阻隔,海路发达;泉州重要的对外贸易港口。

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》。

郑和下西洋、海禁。

签订《尼布楚条约》、马戛尔尼使团来华、闭关锁国。

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

本课思维导图

课堂检测

1.汉朝盛时“编户齐民”有5900多万人,境内的百姓不复以“燕人”、“齐人”、“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。这表明,当时( )

A.废除了郡国并行制 B.加强了思想控制

C.消除了地区间的隔阂 D.增强了民族共同体意识

D

2.属国制度是两汉政府对归附的少数民族部落实行的一种地方民族管理体制,属国居民“因其故俗”,允许保留原有的生产、生活方式和社会组织等;由政府任命属国都尉领护。这一制度( )

A.是郡县与分封并行制度的延伸

B.开创了改土归流政策的先河

C.使边疆管理与内地趋向一体化

D.有利于国家统一和边疆稳定

D

3.西汉,少数民族居住区从郡领地中划出,称属国。属国的政权体系不同于郡县,属国最高长官为都尉,不是划地而设,而是因部落而设,生产由部落首领管理。这种管理制度( )

A.破坏了郡县制 B.形成了王国问题

C.沿袭了分封制 D.体现了因俗而治

D

4.阎步克说:“北方少数民族的部族制度与华夏制度的剧烈碰撞,最终在北方地区激发出了新的变迁动力与演进契机,交替的‘胡化’和‘汉化’孕育出了强劲的官僚制化运动,它扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。”这说明孝文帝改革( )

A.为隋唐盛世的出现打下基础 B.建立了大一统国家

C.促进了士族制度的发展完善 D.调和了各民族矛盾

A

5.《新唐书·地理志》指出“唐兴,初未暇于四夷。太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属……虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式(令式:章程)”。这表明唐朝( )

A.实行一种比较开明的民族政策

B.开创了设立机构管理民族事务的先例

C.对边疆地区实现了直接的管辖

D.是中国古代疆域范围最为广阔的王朝

A

6.唐中期以来边境战事频繁,开元二十五年,唐玄宗下诏改行募兵制,允许士兵携带家属。到达防区后授予工具、田地和房屋。士兵转向职业化,随军家属则就地展开屯田。这一政策( )

A.促进了边疆开发 B.削弱了军事力量

C.打击了地方割据 D.加剧了土地兼并

A

7.1407年,郑和第一次下西洋回国。随后,琉球、中山、日本、别失八里、苏门答剌、满剌加、小葛兰等国入贡。除少数的几个国家外,大多数国家使节的来访都与郑和的出使有关。材料反映了郑和下西洋( )

A.给明朝政府带来巨大的财政收入 B.是明朝朝贡体制的延展

C.消除了海禁政策造成的不利影响 D.密切与亚非拉友好关系

B

8.改土归流是指明清时期废除西南各少数民族地区分封首领世袭地方行政长官的土司制度,改由中央政府委派流官直接进行统治,实行和内地相同的地方行政制度,如丈量土地、征收赋税、编查户口、组织乡勇、兴办学校、实行科举等。这一制度( )

A.消除了民族差异 B.推动了当地社会进步

C.改变了夷夏观念 D.实现了各民族的平等

B

中国统一多民族国家形成的历史

新中国成立后的民族区域自治制

西方民族国家的形成、国际法的发展

中国在国际事务中的积极参与

第四单元

民族关系与国家关系

第四单元 民族关系与国家关系

第11课 中国古代的

民族关系与对外交往

【课程标准】了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

“此生不悔入华夏,来世还做中国人”

据《辞源》介绍:“华夏初指我国中原地区,后来包举我国全部领土。”从这个解释来看,“中”是指中原地区,“夏”是中原地区最早的国家。

华夏这个概念最早是用来区分夷狄的。在西周末年,中原地区的四周游牧民族崛起,对中原四周的诸侯国构成不小的威胁。更有甚者,勾结戎狄推翻周王室的统治,另立天子。

春秋时期兴起了“华夏夷狄之辨”。从一开始这个概念就跟血统无关,这个纯粹的共同文化认可的象征。大体上是接受过周礼教化,承认中原文明并有归属感的诸侯国均为华夏诸侯,当时也称之为“诸夏”。而没有经过礼乐教化,文明洗礼的部族,在生活、生产说仍未完全摆脱原始社会习俗的这些“落后”部族均为夷狄,分别叫做东夷、西戎、北狄、南蛮。华、夏两个字是可以联用,也可以互相通用的。故此又可以称之为“华、夷之辨”,辨的是中原诸侯国和周边部族的根本区别。

中国历史上民族发展在地区上是互相交叉的……汉族曾经长时期统治中原,向兄弟民族地区扩张;可是,也有不少的兄弟民族进入过内地,统治过中原。…历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

在中国漫长的历史进程中,各民族之间既冲突,又融合,而民族融合交融是主流。

中国古代史上民族关系如何?

一、秦汉时期的民族关系

1.秦朝

《三国志·夫余传》载,“夫余在长城之北,去玄冤千里,南与高句丽、东与抱娄、西与鲜卑接,北有弱水,方可二千里。”

(1)周边民族分布:

1、秦朝:

夫余

乌桓

氐

(2)设官:

东北:夫余、乌桓

北方:匈奴

西北:羌、氐

南方:夷、越

典客、典属国(管理民族事务)

一、秦汉时期的民族关系

北逐匈奴筑长城

南抚夷越修灵渠

(1)周边民族分布:

是我国统一多民族国家历史的开始

两广地区设三郡

典客:掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往事务。

(3)管理:

一、秦汉时期的民族关系

2.汉朝

(1)设官:设大鸿胪管理民族事务。(秦朝典客)

景帝中六年更名大行令, 武帝太初元年更名大鸿胪。

——《汉书·百官公卿表上》

北方——匈奴:

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

汉初:和亲政策。

汉武帝时期:

一、秦汉时期的民族关系

2.汉朝

(1)设官:设大鸿胪管理民族事务。(秦朝典客)

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

景帝中六年更名大行令, 武帝太初元年更名大鸿胪。

——《汉书·百官公卿表上》

北方——匈奴:

汉初:对北方的匈奴采取和亲政策。

汉武帝时期:卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜。

东汉初:匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化。

89年,窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山。北匈奴数败之后,西迁远方。

公元前54年,南匈奴呼韩邪单于被他哥哥北匈奴郅支单于打败,向汉朝称臣归附,曾三次进长安朝觐天子,并向汉元帝自请为婿。元帝遂选宫女赐予他 。昭君到匈奴后,被封为"宁胡阏氏"(阏氏,音焉支,意思是王后),象征她将给匈奴带来和平、安宁和兴旺。后来呼韩邪单于在西汉的支持下控制了匈奴全境。后来也有根据这个故事创作的诗歌、琵琶曲、戏剧、电视剧等艺术作品 。

一、秦汉时期的民族关系

2.汉朝

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

河西四郡

河西之战,设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,合称“河西四郡”,成为中原前往西域的要道

西域都护府

设西域都护府,作为管理西域的军政机构。

东北

西方

一、秦汉时期的民族关系

2.汉朝

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

护乌桓都尉

灭卫氏朝鲜,设汉四郡

东北方——

汉武帝在公元前109年至公元前108年间剿灭卫满朝鲜后在朝鲜半岛北部和中部设立的乐浪郡、玄菟郡、真番郡、临屯郡四个郡的总称,汉四郡对朝鲜半岛北部有很大的影响力。

一、秦汉时期的民族关系

2.汉朝

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

②屯垦戍边与经济开发:在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆,向北方大量移民屯田;在西域设置田官,督率戍卒屯田。

臣愚以为可遣屯田卒诣故轮台以东,置校尉三人分护,各举图地形,通利沟渠,务使以时益种五谷。 ——桑弘羊《屯田奏》

西汉的屯田,是巩固新拓疆土的重要措施之一。屯田卒本身,也是边塞防御的手段之一,同时屯田区又为徙民、设县做好了基础准备。……西方的屯田卒,不仅从事农业生产,而且在有战事时参加战争。他们在西域且耕且战,对确立汉朝在西域的统治,起到了重要的作用。 ——刘永强《两汉西域经济研究》

★问题探究1:结合史料和所学,指出汉朝在边疆的政策,并分析其影响?

材料1 《汉书·食货志》载:文帝时,匈奴数寇边,晃错上言:“以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患。”

材料2 以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏(自我保护,不再受到胡虏之患)之患;利施后世,名称圣明,其与秦之行怨民,相去远矣。” ——《资治通鉴》

(1)政策:屯戍、屯田

(2)影响:

抵御匈奴的入侵。

降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担。

有利于边疆的开发。

推动了民族交流,有利于民族交融,有利于统一多民族国家的巩固和发展

③采取宽松的羁縻统治方式进行管理

羁縻统治: “羁” 用军事和政治压力加以控制,“縻”以经济和物质利益给以抚慰。即在少数民族地区设立特殊的行政单位,由当地首领担任地方官吏。保持或基本保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构。除在政治上隶属于中央王朝、经济上有朝贡的义务外,其余一切事务均由少数民族首领自己管理。

一、秦汉时期的民族关系

2.汉朝

(2)管理:

①军事打击和行政管辖

②屯垦戍边与经济开发:在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆,向北方大量移民屯田;在西域设置田官,督率戍卒屯田。

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

②

④

①

③

少数民族内迁;

汉化,封建化;

南方的开发与发展

中原人口南迁;

西晋少数民族内迁和北民南迁

十六国时内迁各族不断交融

北魏再度统一黄河流域实行汉化改革

三国、东晋、南朝南方不断得到开发

三国两晋南北朝时期

-----民族交融

思考:根据图片和P61的

【历史纵横】促进民族融

合的途径有哪些?

民族迁徙

民族交流

汉化政策

共同开发

二、隋唐至两宋时期的民族关系

1.隋唐时期负责民族事务的(中央)机构是礼部和鸿胪寺。

礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜。

鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

◎含光门,使节进入长安必经之地,鸿胪寺与鸿胪客馆位于门东侧

◎《礼宾图》

鸿胪寺官员

东罗马使节

高丽使节

东北少数民族使节

2、隋朝的民族关系(地方)

二、隋唐至两宋时期的民族关系

②加强对岭南地区各族的治理

(册封谯国夫人)

③在边疆推行郡县制

往往任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令。(因俗而治)

④加强了与流求的联系

①周边民族先后归附隋朝

(突厥、吐谷浑、党项等)

谯国夫人(冼夫人)是中国南北朝时期的政治家、军事家、社会活动家。 她率领族人归附隋朝被加封谯国夫人,去世后追谥“诚敬夫人”。她一生审时度势,爱国爱民,忠义为国,维护统一,深得后人敬重。

知识拓展:隋炀帝于607年和608年两度派朱宽前往流求(疑为今日琉球或台湾),务求“慰抚”该国,但流求不从。610年又派陈棱、张镇州率兵万人前往攻打流求,击杀其主欢斯渴刺兜,俘男女数千人而去。在隋军征战期间,流求人曾到隋军当中,进行贸易活动。

吐谷浑

党项

流求

“自古帝王虽平定中夏,不能服戎狄,朕才不逮古人,而成功过之,自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。” ----《资治通鉴》

指出材料中唐太宗实行的是怎样的民族政策?

并结合所学分析为什么西北边疆各族称唐太宗为天可汗?

国力强大、文化先进

3. 唐朝

政策:开明的民族政策

左图反映了哪一历史事件?历史影响?

步辇图

二、隋唐至两宋时期的民族关系

唐蕃会盟碑

册封

和亲

会盟

边疆﹑内地呈现出前所未有的大交融局面

二、隋唐至两宋时期的民族关系

(3)册封:南诏的王经唐朝加封

(4)设置边疆管理机构:

大都护府、都督府、羁縻州。

(2)和亲、会盟:文成、金城公主入藏,唐蕃会盟。

(1)西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”

唐人陈陶《陇西行》诗有“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”。

唐朝——开明的民族政策

机构:都护府、都督府、羁縻州、县等。

作用:加强对边疆的管理,有利于边疆的稳定,民族融合、经济文化交流。

依据唐疆域图和右侧文字材料,唐朝在边疆设置了哪些管理机构?起到了什么作用?

唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命该族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命,同时取消了少数民族首领原有的“可汗”称号。其赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。唐政府在上述羁縻府州基础上设立都护府,代表中央行使对羁縻府州的管理权,如安西、北庭都护府管辖西域各羁庶府州。都护由汉人担任,中央任命,不能世袭。边疆的行政包括都护府、都督府、州、县四级,共约八百多个。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度史》等

(5)设置机构:大都护府、都督府、羁縻州

(都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府)。

北方

安北、单于都护府

东北

安东都护府

南方

安南都护府

都护府是在边疆地区设置的特别行政机构,职责是“抚慰诸藩,辑宁外寇”,由唐朝派官员及士兵驻守。

都督府是唐王朝在重要地区设置的地方行政机构,以其首领为都督、刺史,皆得世袭,需向朝廷缴税。

历史纵横

二、隋唐至两宋时期的民族关系

西北

安西、北庭都护府

作用:加强对边疆的管理,有利于边疆的稳定,民族融合、经济文化交流。

唐朝是少数没有大规模修筑过长城的王朝之一,有大臣曾建议唐太宗修复长城,太宗曰:“安用劳民”,一笑置之。

唐太宗为什么对修复长城建议“一笑置之”?

唐太宗李世民

因为唐朝国力强盛,唐朝政府实行开明的民族政策。周边民族与唐朝保持着良好的经济文化交流关系。所以不用修长城。

局部政权割据,征战状态,但各民族间的交流交往交融从未中断

二、隋唐至两宋时期的民族关系

4、宋朝的民族关系

4、宋朝的民族关系

(1)并立:先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立。

(2)吸收:辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

(3)交融:即使在局部政权割据、争战状态下,各民族间的交往交流交融也从未中断过。

◎金代画师张瑀《文姬归汉图》,是当时金宋画师的共同母题

◎岩山寺金代壁画中的宋代楼阁

二、隋唐至两宋时期的民族关系

1206年,成吉思汗建蒙古政权,1271年,忽必烈建元朝。

元朝结束了五代十国以来辽、宋、夏、金、吐蕃、大理等政权的长期并存和对峙,完成了全国的统一。

三、元明清时期的民族关系

(1)民族政策:一方面“行汉法”,另一方面差别对待不同民族

1、元朝的民族关系

中央:

设置中书省及宣政院;

地方:

行省制度和澎湖巡检司;

农业:

重视农业生产和推广棉花种植技术。水利:

治理黄河和开凿通惠河和会通河。

(1)民族政策:

(2)管理:

西藏

设宣政院,对西藏地方实行有效的行政管理

台湾

设澎湖巡检司

云南

东北

设行省,征发服役

◎忽必烈与八思巴

吐蕃既服,世祖携喇嘛八思巴而归,即位以后,尊为国师,号为“大宝法王”。……其后八思巴返回吐蕃,世祖授以吐蕃统治权,以酬其劳绩,这是以宗教领袖统治吐蕃的开始。 ——傅乐成《中国通史》

三、元明清时期的民族关系

1.元朝的民族关系

元代对边疆的控制在以前的 朝代的基础上更为强化。

—袁行霈《中华文明史》

三、元明清时期的民族关系

2、明朝的民族关系

(1)中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆。

负责培养各种民族文字翻译人才

明代北京城平面图

提督四夷馆。少卿一人,掌译书之事。自永乐五年,外国朝贡,特设蒙古、女真、西番、西天、回回、百夷、高昌、缅甸八馆,置译字生、通事,通译语言文字。

——《明史·职官志》

提督四夷馆隶属于太常寺,与礼部、鸿胪寺均靠近正阳门

三、元明清时期的民族关系

2、明朝的民族关系

(1)中央:

(2)边疆管理:

雄伟壮观的万里长城是中国古代的重要军事防御工程,也是中国古代文明的象征。长城修筑的历史可上溯到西周时期,发生在首都镐京(今陕西西安)的著名典故“烽火戏诸侯”就源于此。后来从战国到明朝,众多王朝坚持着修筑长城的“接力赛”。

p63思考点:军事防御的长城,为什么不能完全阻断长城内外的交流?

三、元明清时期的民族关系

2、明朝的民族关系

(1)中央:

(2)边疆管理:

①修筑明长城,布置军镇。

④赦封西藏宗教领袖,管辖该地区,进行贸易。

②开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

③羁縻政策

酋长世袭任职,统领部署,进贡。

东北:设都司 、卫、所,管理女真;

漠南、哈密 :设蒙古卫、所;

西南:设土司;

虽然明朝在广大边境地区不设置流官管理,但以都司卫所的形式,仍然可以有效控制这些地区。这些地区的官民百姓,对明王朝也保持着高度的文化认同。这些地区仍然是明帝国版图的一部分。 ——彭勇《明史》

【合作探究一】结合所学说明材料所述长城的“用险制塞”和“民族交流”作用。

参考答案:中原王朝修筑的长城,迫使游牧民族下马步战,化解他们的优势,使他们难以破墙而入。长城地处农牧分界线,从汉代起,历代王朝都在长城沿线设置专供内地和边外少数民族贸易的市场。

长城在防御体系上利用自然地形,“用险制塞”,扬定居民族之长而抑游牧骑兵之短,在以冷兵器为主的古代有较大的功效。……农业文明和牧业文明互相依存与交往。这种深刻的内在联系是任何人工关塞所隔绝不了的。即使在战争期间,通过长城内外的贸易往来也一直没有中断过。本来主观上想阻断南北、被许多统治者和士大夫视作“华夷天堑”的长城,客观上却不时起到了民族交流的枢纽作用。

——《读书》

东北:设都司、卫、所

(奴儿干都司)

修长城设九边

开放马市贸易

敕封僧俗领袖

建立都司(乌斯藏都司)

贡赐、茶马贸易

设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫

关西七卫

奴儿干都司

乌斯藏都司

云南土司

3、清朝

(1)中央:设立理藩院,管理边疆民族事务。

三、元明清时期的民族关系

理藩院旧址

理藩院:清朝设立专门的中央机构管理民族事务。清朝理藩院职责范围逐渐扩大,从最初只管理漠南蒙古诸部事务,并负责处理对俄外交,到康熙年间扩及厄鲁特蒙古和西藏地方,乾隆朝中叶开始管理新疆回部及大、小金川土司诸事。与之相应,理藩院的机构也日益庞大,由中枢机构、直属机构、附属机构和派出机构(人员)构成。在广大的蒙古族、藏族、维吾尔族等少数民族 居住地区,几乎都派有理藩院官员。在维护国家统一以及 与民族分裂势力的斗争中,清朝的理藩院发挥过重要作用。

3、清朝

三、元明清时期的民族关系

①北方:满蒙联姻,加强对漠南蒙古族的控制。

②西北:平定噶尔丹,土部回归,巩固西北边疆。在青海设西宁办事大臣,在新疆设立伊犁将军,总领军政事务

③西藏:设驻藏大臣;册封 “达赖喇嘛” 和“班禅额尔德尼”。

④西南:“改土归流”废世袭土官,选派有任期的流管进行管理。

⑤东南:在台湾设府,隶属福建省

(2)地方——

土尔扈特首领渥巴锡

丙申,命靖逆将军富宁安进师乌鲁木齐,散秩大臣阿喇衲进师吐鲁番,祁里德领七千兵从布娄尔,傅尔丹领八千兵从布拉罕,同时进击准噶尔。

——《清史稿·本纪·卷八》

土尔扈特部的回归为巩固中华统一的多民族国家,写下了可歌可泣的光辉篇章。

明朝敕封西藏僧俗领袖;设立都司等机构对西藏进行管辖;经济上通过贡赐和茶马贸易进行经济交流。清朝设立理藩院,管理边疆民族事务;册封西藏宗教最高首领;设立驻藏办事大臣。

尹继善奏剿平普思叛苗,招抚投诚人众。得旨:“凡事懈於垂成,忽於既定。勉之。”夏四月丁未,湖广容美土司田民如有罪革退,改土归流。

——《清史稿·本纪·卷九》

壬寅,湖北忠峒等十五土司改土归流,分置一府五县,於恩施县建府治,名曰施南府,分设县治,名曰宣恩、来凤、咸丰、利川。

——《清史稿·本纪·卷九》

明代推行的土司制度,对稳定南疆和少数民族地区的统治,起了一定积极作用,但其弊端也日益显露。土司的世袭性造成割据势力的事实存在,土司间为争夺领地、承袭权而仇杀、内讧,于是明朝廷在一些矛盾比较突出的地区实行改土归流。……改土归流比较彻底和大规模的推行,则是到清代才得以完成的。

——白寿彝《中国通史》

朝代 措施 趋势

秦汉

三国两晋南北朝 隋唐两宋 元明清 统一的多民族国家不断巩固发展

概括中国古代各民族以哪些方式交往交流交融?

设置机构官职、战争、修长城、和亲、屯戍等

少数民族内迁、通婚杂居等

设置机构官职、战争、册封、和亲、交流学习等

设置机构官职、战争、册封、修长城筑九边、开展贸易、联姻、改土归流等

【知识归纳】

知识拓展

中央政权与西藏的关系

唐朝

藏族的祖先吐蕃与唐朝几次通婚, 保持“和同为一家“

西藏成为中央管辖的正式行政区。

元朝

明朝

清朝

通过敕封西藏宗教领袖称号,对藏族地区进行

加强了对西藏的管辖。清政府确立了册封达赖班禅制度,设置驻藏大臣与达赖、班禅共同管理西藏。

台湾、新疆、西藏历来就是我国领土不可分割的一部分

“中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动!……我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去! ”

习近平在第十三届全国人大会议闭幕式上发表讲话

时代最强音

1、当匈奴浑邪王率部来归时,汉武帝不仅封其为侯,还分置

五个属国,并特许“因其故俗”。汉武帝的这种做法( )

A.消除了北方边患的威胁 B.推动了少数民族的封建化

C.导致王国势力对抗中央 D.有利于多民族国家的统一

D

2、自古以来中国是一个多民族国家,为加强对少数民族地区的管理,历代王朝采取了一系列的措施。下列管理民族事务的机构属于中央官署的是( )

①典客 ②宣政院 ③秦朝的“道” ④鸿胪寺

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

B

四、中国古代的对外交往

①先秦:

以中原为核心的华夏文明与域外文明有广泛的交往交流

1、先秦至汉代

②秦汉:

中国与外部世界的交往扩大

经河西走廊向中亚、西亚延伸

从合浦郡徐闻县出发最远可以航行到印度南端

东汉时期,倭国遣使来朝,光武帝赐倭国国王金印

甘英出使大秦(罗马帝国),抵达波斯湾地区。

2、隋唐:

对外交流活跃,陆路到大食,海路到赤土国、日本。

四、中国古代的对外交往

隋炀帝

裴矩

帝复令矩往张掖,......遣掌蕃率蛮夷与民贸易。

—《隋书 裴矩传》

常骏从南海郡到达赤土国(今马来半岛南部)

丝路通畅,隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

①隋朝

隋大业三年(607年),隋炀帝遣派常骏出访赤土国,收到其国婆罗门鸠摩罗的隆重接待,两国开始建立友好关系。大业四年,赤土万字那邪跟随常骏回访进贡,“献金芙蓉冠、龙脑香。以铸金为多罗叶,隐起成文以为表,金函封之,令婆罗门以香花奏蠡鼓而送之”。——《广州古代史丛考》

唐朝与大食接触,造纸术等传播到阿拉伯。

日本向唐朝派遣唐使

2、隋唐:

对外交流活跃,陆路到大食,海路到赤土国、日本。

四、中国古代的对外交往

②唐朝

吉备真备纪念园(今西安环城公园)

吉备真备带回的《唐礼》对日本朝廷礼仪的完善和改进有很大影响,《太衍历经》、《太衍厉立成》促进了日本的历法改革,使唐代历法得以在日本推广和使用。吉备真备带回的乐器和乐书对于唐乐在日本的传播起到积极作用。

《洛中贻朝校书衡,朝即日本人也》

万国朝天中,东隅道最长。

吾生美无度,高驾仕春坊。

出入蓬山里,逍遥伊水傍。

伯鸾游太学,中夜一相望。

落日悬高殿,秋风入洞房。

屡言相去远,不觉生朝光。

晁衡

(阿倍仲麻吕)

推动了中日文化的交流,推动了日本立法、音乐等发展。

宋代海上丝路

3、宋朝:

四、中国古代的对外交往

①北方陆路交通阻隔

②海路发达:

a、恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路。

b、开辟了由明州到日本和朝鲜半岛的航路, 泉州成为重要的对外贸易港。

4、元代:

四、中国古代的对外交往

东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园。 ——《马可 波罗行纪》

海陆通道通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

5.明清时期

四、中国古代的对外交往

(1)特点:

①中俄关系:1689年,中俄《尼布楚条约》

②中英关系:18世纪,英国马戛尔尼使团来访

处在政治、文化相对封闭和经济自给自足境地之中的清政府,既不了解外部世界,也没有与西方各国建立正常交往关系的需要,更缺乏近代国际交往的经验,再加上礼仪争执所引起的不快,因此对英国使臣提出的要求采取了置之不理、断然拒绝的粗暴作法。……西方与中国最重要的一次早期交往以失败告终。

——黄爱平《18世纪中西交往的历史与中国的世界观念》

◎马嘎尔尼访华

致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系

民间贸易和走私贸易也屡禁不绝

随着对外交往增多,清朝对外关系开始缓慢转型。

(2)表现

是清政府签订的第一个边界条约

朝,臣下觐见君主;贡,臣下向君主献纳礼物。朝贡体制源于先秦,成于汉朝。外国使节来华被视为前来“朝贡”,即承认中国为宗主、自己为藩属,外国使节觐见皇帝时需行臣属之礼。中国君主会“册封”那些国家统治者各种名号,“回赐”各种礼物。反映到经济上就是“朝贡贸易”。只有与中国建立朝贡管关系的国家才可以与中国进行贸易。

朝贡体制

是中国“天朝上国”、“华夷之别”思想的体现。妨碍了中国对世界的认识。统治者盲目自大,固步自封,使中国落后于世界。到后期,回馈礼物增加了财政负担。

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体。 ——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

探究:根据材料概括朝贡体系的特点。并结合所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

特点:

以儒家价值为基础的的区域性国际体系;

与中华帝国具有君、臣等级色彩;

结构稳定,持续时间长;

形成政治、经济和文化的多重制度性联系;

崇尚睦邻友好。

原因:

鸦片战争前后西方殖民扩张的冲击;

体系内在的缺陷;

清朝国力的衰落;

周边国家和地区的发展等;

参考答案

朝代 表现 先秦 汉朝 隋朝 唐朝 宋朝 元朝 明朝

清朝

中国古代对外交往的表现

【知识归纳】

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。

海陆丝绸之路、甘英出使大秦(罗马帝国);光武帝赐倭国国王金印。

裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏出航到赤土国。

造纸术外传阿拉伯地区、海路交通活跃、日本派遣唐使。

陆路交通阻隔,海路发达;泉州重要的对外贸易港口。

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》。

郑和下西洋、海禁。

签订《尼布楚条约》、马戛尔尼使团来华、闭关锁国。

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

本课思维导图

课堂检测

1.汉朝盛时“编户齐民”有5900多万人,境内的百姓不复以“燕人”、“齐人”、“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。这表明,当时( )

A.废除了郡国并行制 B.加强了思想控制

C.消除了地区间的隔阂 D.增强了民族共同体意识

D

2.属国制度是两汉政府对归附的少数民族部落实行的一种地方民族管理体制,属国居民“因其故俗”,允许保留原有的生产、生活方式和社会组织等;由政府任命属国都尉领护。这一制度( )

A.是郡县与分封并行制度的延伸

B.开创了改土归流政策的先河

C.使边疆管理与内地趋向一体化

D.有利于国家统一和边疆稳定

D

3.西汉,少数民族居住区从郡领地中划出,称属国。属国的政权体系不同于郡县,属国最高长官为都尉,不是划地而设,而是因部落而设,生产由部落首领管理。这种管理制度( )

A.破坏了郡县制 B.形成了王国问题

C.沿袭了分封制 D.体现了因俗而治

D

4.阎步克说:“北方少数民族的部族制度与华夏制度的剧烈碰撞,最终在北方地区激发出了新的变迁动力与演进契机,交替的‘胡化’和‘汉化’孕育出了强劲的官僚制化运动,它扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。”这说明孝文帝改革( )

A.为隋唐盛世的出现打下基础 B.建立了大一统国家

C.促进了士族制度的发展完善 D.调和了各民族矛盾

A

5.《新唐书·地理志》指出“唐兴,初未暇于四夷。太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属……虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式(令式:章程)”。这表明唐朝( )

A.实行一种比较开明的民族政策

B.开创了设立机构管理民族事务的先例

C.对边疆地区实现了直接的管辖

D.是中国古代疆域范围最为广阔的王朝

A

6.唐中期以来边境战事频繁,开元二十五年,唐玄宗下诏改行募兵制,允许士兵携带家属。到达防区后授予工具、田地和房屋。士兵转向职业化,随军家属则就地展开屯田。这一政策( )

A.促进了边疆开发 B.削弱了军事力量

C.打击了地方割据 D.加剧了土地兼并

A

7.1407年,郑和第一次下西洋回国。随后,琉球、中山、日本、别失八里、苏门答剌、满剌加、小葛兰等国入贡。除少数的几个国家外,大多数国家使节的来访都与郑和的出使有关。材料反映了郑和下西洋( )

A.给明朝政府带来巨大的财政收入 B.是明朝朝贡体制的延展

C.消除了海禁政策造成的不利影响 D.密切与亚非拉友好关系

B

8.改土归流是指明清时期废除西南各少数民族地区分封首领世袭地方行政长官的土司制度,改由中央政府委派流官直接进行统治,实行和内地相同的地方行政制度,如丈量土地、征收赋税、编查户口、组织乡勇、兴办学校、实行科举等。这一制度( )

A.消除了民族差异 B.推动了当地社会进步

C.改变了夷夏观念 D.实现了各民族的平等

B

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理