高中语文统编版选择性必修下册第二单元7 一个消逝了的山村 秦腔教学课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修下册第二单元7 一个消逝了的山村 秦腔教学课件(35张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-11 17:23:13 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第二单元 中国现当代作家作品研习

时代镜像

6 一个消逝了的山村

秦 腔

1.领悟《一个消逝了的山村》中景物描写的哲思之美,提升审美品位。

2.读《一个消逝了的山村》,学习作者在描写中融入想象与思考,让文章富有内涵的写法。

3.赏析《秦腔》的细节描写,体会作者是如何将秦腔所激发的喜怒哀乐场面表现出来,并且与秦腔艺术的韵味融为一体的。

任务一 文本知识解读

一、走近作者

冯至(1905—1993),原名冯承植,河北涿州人,诗人、学者、翻译家。1921年考入北京大学预科,同年开始写诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》。1930年赴

德国留学,其间受到德国诗人里尔克的影响。1939年任教于西南联合大学外文系。1941年创作了一组后来结集为《十四行集》的诗

作,影响甚大。1945年抗日战争胜利后返任北京大学西语系教授。冯至本人曾被鲁迅誉为“中国最为杰出的抒情诗人”。冯至的小说与散文也十分出色,小说的代表作有《伍子胥》等,散文集有《山水》。

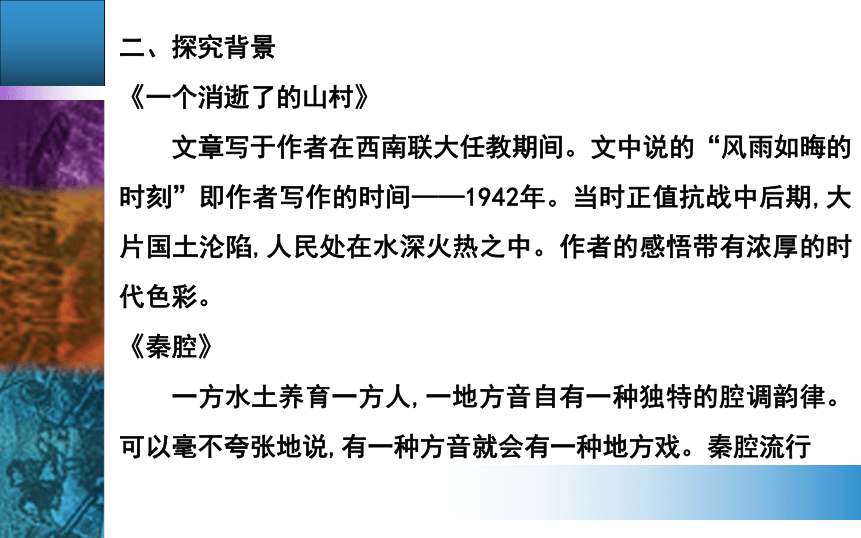

贾平凹,1952年出生,作家,陕西丹凤人。毕业于西北大学中文系,曾从事过几年文学编辑工作。1983年起任陕西省作协专业作家。他的创作以小说、散文成就最为突出。代表作有长篇小说《商州》《浮躁》《废都》

《白夜》等,自传体长篇小说《我是农民》等,散文集《月迹》《心迹》等。

二、探究背景

《一个消逝了的山村》

文章写于作者在西南联大任教期间。文中说的“风雨如晦的时刻”即作者写作的时间——1942年。当时正值抗战中后期,大片国土沦陷,人民处在水深火热之中。作者的感悟带有浓厚的时代色彩。

《秦腔》

一方水土养育一方人,一地方音自有一种独特的腔调韵律。可以毫不夸张地说,有一种方音就会有一种地方戏。秦腔流行

于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地,一般认为明中叶以前在陕西、甘肃、山西一带的民歌基础上形成。音调激越高亢,以梆子击节,唱词基本为七字句,音乐为板腔体。明末清初流传南北各地,对许多剧种都有不同程度的影响。为梆子腔(乱弹)系统中的代表剧种。流行于陕西的秦腔,以西安乱弹(中路秦腔)为主,又有同州梆子(东路秦腔)、西路秦腔(西府秦腔)和汉调桄桄(南路秦腔)等支派。现存传统剧目约2 700个。

三、拓展知识

西南联大

西南联合大学简称“西南联大”。全面抗战开始后,北京大学、清华大学、南开大学迁长沙,1937年8月合并成立长沙临时大学,设文、理、工、法商四学院,共17个系。1938年4月再迁至昆明,更名国立西南联合大学,增设师范学院,扩充至26个系,会集一批著名学者,培养人才斐然可观。抗战胜利后,回迁复校。西南联大保存了抗战时期的重要科研力量,培养了一大批卓有成就的优秀人才,为中国和世界的发展进步做出了杰出贡献。

你搜集的内容:

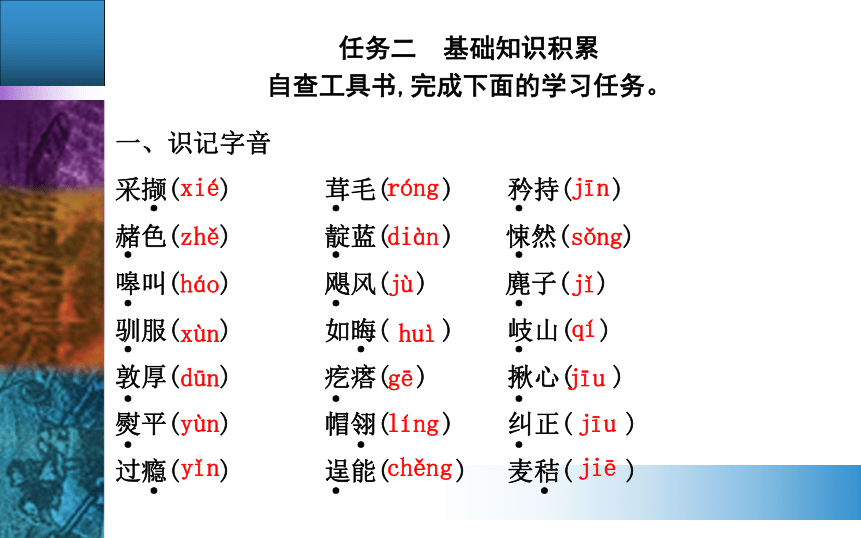

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、识记字音

采撷( ) 茸毛( ) 矜持( )

赭色( ) 靛蓝( ) 悚然( )

嗥叫( ) 飓风( ) 麂子( )

驯服( ) 如晦( ) 岐山( )

敦厚( ) 疙瘩( ) 揪心( )

熨平( ) 帽翎( ) 纠正( )

过瘾( ) 逞能( ) 麦秸( )

xié

róng

jīn

sǒng

zhě

yùn

háo

diàn

chěng

xùn

huì

dūn

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

jù

jǐ

·

jīu

·

qí

jīu

jiē

·

·

·

·

·

·

gē

yǐn

líng

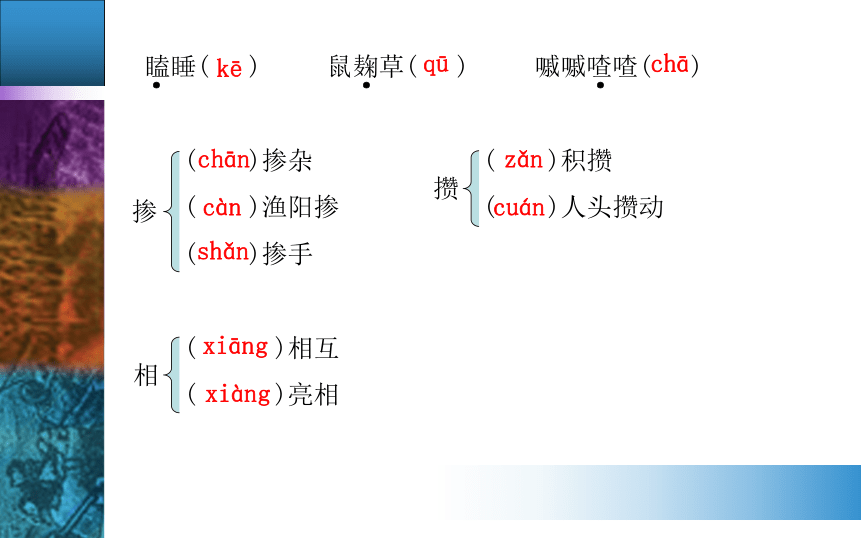

瞌睡( ) 鼠麹草( ) 嘁嘁喳喳( )

( )掺杂 ( )积攒

( )渔阳掺 ( )人头攒动

( )掺手

( )相互

( )亮相

·

·

·

kē

chā

càn

qū

cuán

chān

掺

shǎn

zǎn

攒

xiàng

xiāng

相

(fú) 夸

(fú) 虏

(piǎo)饿

(zhuì)点

(chuò) 学

(chuò) 茶

—

—

—

—

—

—

啜

辍

俘

浮

耷

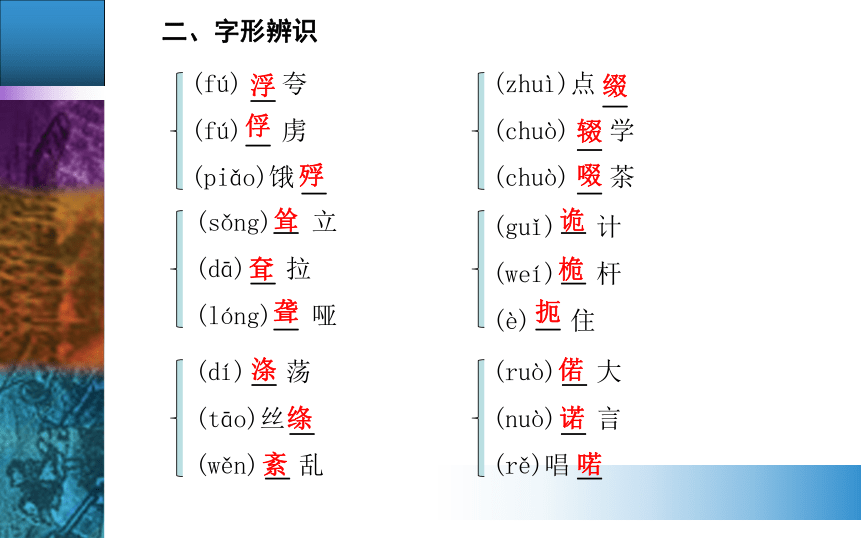

二、字形辨识

殍

(sǒng) 立

(dā) 拉

(lóng) 哑

(guǐ) 计

(weí) 杆

(è) 住

—

—

—

—

—

—

耸

喏

聋

诡

诺

缀

扼

桅

(dí) 荡

(tāo)丝

(wěn) 乱

(ruò) 大

(nuò) 言

(rě)唱

—

—

—

—

—

—

紊

偌

绦

涤

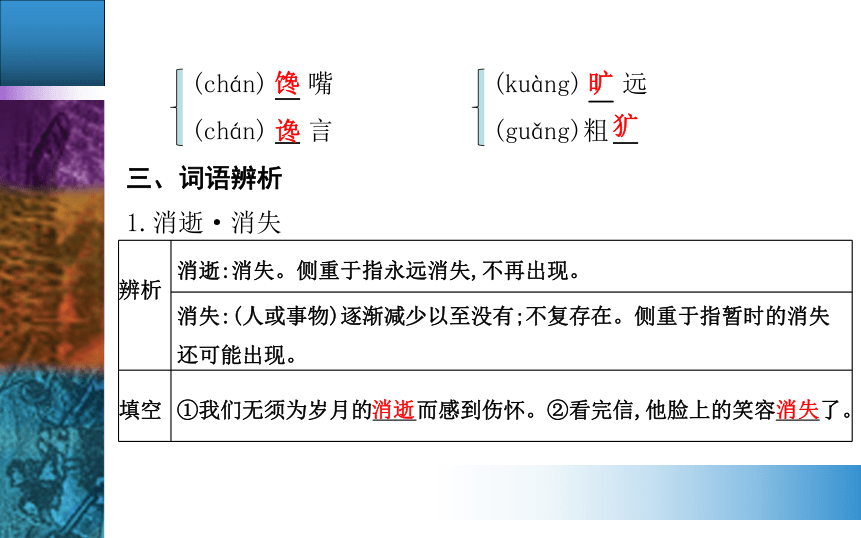

(chán) 嘴

(chán) 言

犷

旷

馋

(kuàng) 远

(guǎng)粗

—

—

—

—

谗

三、词语辨析

1.消逝·消失

辨析 消逝:消失。侧重于指永远消失,不再出现。

消失:(人或事物)逐渐减少以至没有;不复存在。侧重于指暂时的消失还可能出现。

填空 ①我们无须为岁月的 而感到伤怀。②看完信,他脸上的笑容 了。

消失

消逝

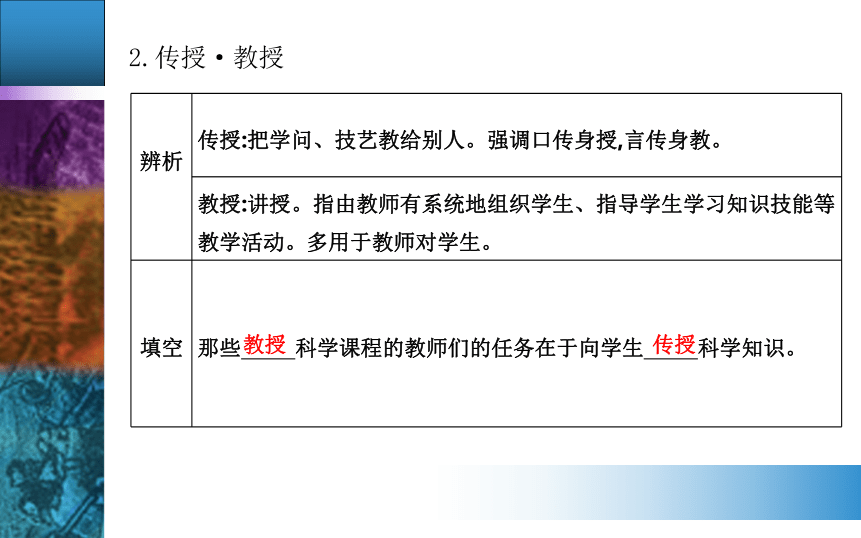

2.传授·教授

辨析 传授:把学问、技艺教给别人。强调口传身授,言传身教。

教授:讲授。指由教师有系统地组织学生、指导学生学习知识技能等教学活动。多用于教师对学生。

填空 那些 科学课程的教师们的任务在于向学生 科学知识。

教授

传授

3.崇敬·崇拜

辨析 崇敬:推崇尊敬。着重指特别尊敬。程度比“崇拜”轻,褒义词,对象一般是人。

崇拜:尊敬钦佩。着重指特别钦佩。程度比“崇敬”重,有时甚至达到过分的程度。中性词,对象可以是人,也可以是事物。

填空 ①我怀着万分 的心情,瞻仰了这座雄伟、庄严的人民英雄纪念碑。

②青少年要崇尚科学知识,不要盲目 什么“星”。

崇敬

崇拜

1.俯拾皆是·比比皆是

四、成语积累

俯拾皆是 比比皆是

只要弯下身子来捡,到处都是。形容非常多。形容地上的某一类东西、要找的某一类例证、文章中的错别字等很多。 到处都是。形容非常多。

辨析:“俯拾皆是”侧重容易得到,可用于地上的小东西。“比比皆是”侧重数量多,可用于大的事物。

2.孑然一身: 。

3.风雨如晦:

4.出人头地:

5.天翻地覆: 。

6.不偏不倚:

7.凶神恶煞: 。

①形容变化极大;②形容闹得很凶

孤零零的一个人

超出一般人;高人一等。

指不偏袒任何一方,保持公正或中立。也形容不偏不歪,正中目标。

原指凶恶的神。后借指凶恶的坏人

风雨交加,白天如同黑夜一样昏暗。后用来形容局势动荡或社会黑暗。

一、结构脉络

二、内容主旨

《一个消逝了的山村》

作者选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,叠加自己丰富的想象与思考,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,赋予了自己对自然、对人生的独特感悟,让人生发出时空变幻、物是人非的慨叹,寄予了作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

《秦腔》

本文不但绘声绘色地写出了一个地方剧种的生成、变迁的特点,更重要的是通过对秦川大地上人们的喜怒哀乐等风土人情的描绘,展现了他们热情、蓬勃的生命力。

任务一 文本梳理细品鉴

(一)领悟《一个消逝了的山村》中景物描写的哲思之美。

1.阅读《一个消逝了的山村》,思考:文中描写的自然风物有哪些特点 引起了作者哪些思考

风物 相关描写 风物的特点 作者的思考

小溪的水源 从我们对面山的山脚下涌出的泉水,它不分昼夜地在那儿流。 泉水是生命之水,它滋养万物,当然也包括人类。 人和人,只要共同担受过一个地方的风雨,彼此的生命都有些声息相通的地方。

鼠麹草 每逢暮春和初秋却一年两季地长遍了山坡。我爱它那从叶子演变成的、有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。 没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。 低调、单纯、平静、坚强的生命态度,能使一个小生命独自担当一个大宇宙,能使一个小村庄静默地存在,又静默地消逝。

续表

风物 相关描写 风物的特点 作者的思考

彩菌 草间的菌子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色。 具有斑斓的色彩和旺盛的生命力。 这些彩菌,不知点缀过多少民族的童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。

有加 利树 植物界里最高的树木……甚至全山都带着生长起来。 崇高,生长极快。 感悟到生命的崇高与庄严。

2.这个消逝了的山村的自然风物给我们带来了哪些生命感悟

答案:从全文中我们可以看到,这个地方的自然风物——各种植物、动物、村庄——和人类一道,共同谱写出了生命的乐章,让我们看到了生命的过程与意义。生命中有谦虚的平静,也有高傲的庄严;有相互联系的亲密,也有残酷的竞争;有热闹与喧腾,也有疾病与痛苦;有诚实的生命,也有阴谋与算计。但这些都是生命的规律,绝无善恶的差异与高下的区别,不论是哪一种状态,都在更大的生命体中达成了谅解与平衡。

3.如何理解“但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联”这句话

答案:①现在给我们许多滋养的自然风物,“也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄”,自然之于人,并不因时间、空间的差异而有差异,自然永远平等地给万物以同等的生命与机会。②人与自然万物的关联,主要是同时间内人与万物的关联,而“我”与这个消逝的村庄中的人的生命的关联,已经超越了时间的阻碍,时间的隧道被打通,生命的关联既可以越过空间,也可以越过时间。

(二) 读《一个消逝了的山村》,学习作者在描写中融入想象与思考,让文章富有内涵的写法。

1.在描写中融入想象与思考的写法,有什么好处

答案:在平常的景物描写中融入想象,使所描写的景物形象生动丰富。展现在人们眼前的是山谷、小溪、房屋、石块砌成的小路,在山村,这都没什么特别,但是作者融入了自己的想象,使人们知道,这里昔日曾经有过喧嚣的人烟,有过争斗,有过一段惊心动魄的历史,这就使眼前的景物具有了更加丰富的内涵,使其具有了历史厚重感。加入作者的思考,让读者认识到了一处处村落兴衰的历史意义,引发读者对历史变迁、历史与现实的关系的思考,深化了文章的主题。

2.“一个消逝了的山村”真的消逝了吗

答案:原来的山村已经消逝了,只留下一些隐隐约约的旧石路,留下一些地名存在于周围村庄的人们的口中。但它又没有彻底消逝。山村中人的生命,与自然生命相连,又通过新的万物的生命体现了出来。我们可以从草木之间感到的“余韵”就是它们生命气息的延续。“消逝了的”是关于这个山村的形态、故事、传说,“没有消逝的”是生命本体。

(三) 赏析《秦腔》的写作特色,体会秦腔艺术的韵味。

1.秦川百姓对秦腔的痴迷是通过众多细节表现出来的,请结合文章内容,完成下表。

阶段 细节表现

排演的时候 不管排演到什么时候都有观众,有老者,有孩子,观众的情绪随着排演的好坏而变化。夜深之后,演员们散了,还有孩子们不肯回家,学那招式。

建戏台时 戏台是全村人的共同的事业,宁肯少吃少穿也要筹资积款,买上好的木石,请高强的工匠来修筑。

阶段 细节表现

一出戏排成之后 全村人扳着指头盼那上演日期。一到演出的日子,人们早早地来到戏台下,各类小吃趁机摆开;台下喊声,骂声,哭声响成一片;“二杆子”人物奋力维持秩序。

看演出时 人们热情高涨,演员一声高叫,全场一个冷战,每个人全身都麻酥酥的;演员慢慢往下蹲,全场人头也矮下去半尺,演员慢慢站起来,全场人的脖子也慢慢拉长了起来;演员唱得好,观众也摇头晃脑跟着唱;演员走了调,台下就有人要纠正。

续表

2.秦腔和秦川人的喜怒哀乐是如何融为一体的

答案:①秦川人粗犷、朴实、豪放。对话如吵架,哭丧又一呼三叹,呼喊远人声韵悠长。劳动累了,就大喊大叫来一段秦腔;高兴的时候,唱“快板”,就像被烈性炸药炸了一样,要把整个身心粉碎在天空;收获的时候,在庄院里大吼大叫唱起来,狂喜,激动,雄壮。②生活中讲究长幼尊卑,一到戏台上,秦腔面前人人平等,体现了既严谨又活泼的淳朴民风。③看戏的时候,戏台下的人们喊叫、扔东西、拥挤,甚至恶语相加,臭骂;维持秩序的“秦腔宪兵”忠于职责,却又凶神恶煞;趁村

人都去看戏,馋嘴的孩子去干一些偷桃摘瓜的坏事;等等。秦川人民粗野不羁的民风通过秦腔淋漓尽致地表现了出来。④秦川人鲜明的爱憎感情也通过秦腔体现了出来。来相亲的姑娘,看到戏台上的男演员演的是一个国民党伪兵,便愤而拒绝。谁要侮辱一下秦腔,他们要争死争活地和你论理,以至大打出手。对于秦腔名角特别崇敬,对名角的父母都处处给予优待。⑤生老病死也与秦腔紧密相连。每每村里过红白丧喜之事,那必是要包一台秦腔的,生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀,似乎这个人生的世界,就是秦腔的舞台。

3.《秦腔》的写法很有特色,请试从场面描写和语言描写方面加以品析。

答案:①场面描写有声有势。如第3段,黎明或黄昏时分,一人独立田野,高高土屋上窗口飘出的二胡声与秦腔叫板,是肃静苍茫中的独来的一股力量与气魄。第4段,戏班排演时台上台下浑然一体,夏虫、火堆、地上的孩子,演员散后热闹不息的场面,是欢腾的、人气十足的温暖人情。第5段,台上还没有开演,单单观众便是一出好戏。前呼后拥,杂乱无序,作者活画了一众争抢看戏的百姓,为大幕拉开做铺垫。②语言描写:

丰富形象,情绪饱满。如:“看秦腔不为求新鲜,他们只图过过瘾。”“高兴得像被烈性炸药炸了一样,要把整个身心粉碎在天空!”“美也熨平了自己心中愁苦的皱纹。”作者还打破了形容词的界限,“秦腔是最逞能的,它的艺术的享受,是和拥挤而存在,是靠力气而获得的”。“逞能”“拥挤”用在这里,将秦腔的情绪与气势表现得淋漓尽致。作者还常借助新颖、准确的动词,如“一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起”等,使文字画面感十足。

《秦腔》的语言是地域性的,散发着质朴的泥土气息,“那

心胸肺腑、关关节节的困乏便一尽儿涤荡净了”“只要喊一声我是某某的什么,司机也便要嘎地停车”,读来觉得爽快有味道。有时又故意书面语和口语结合,“声韵的发展,使会远道喊人的人都从此有了唱秦腔的天才”,营造出一种反差强烈的幽默感。

任务二 重点难点全突破

在一次中外文化交流会上,主持人请你为大家介绍一下地方戏曲——秦腔,请你准备一篇简短的发言稿。

答案:秦腔是起源于古代陕西、甘肃、山西一带的汉族民间歌舞,是在中国古代政治、经济、文化中心——长安生长壮大起来的,经历代人民的创造而逐渐形成。周代以来,关中地区就被称为“秦”,“秦腔”由此而得名。又因其早期常以枣木梆子为击节乐器,又叫“梆子腔”。秦腔的表演朴实、粗犷、豪放,富有夸张性。秦腔的唱腔分为欢音、苦音两种,前者表现欢快、

喜悦情绪,后者抒发悲愤、凄凉情感。传统的秦腔伴奏以板胡为主奏乐器,其发音尖细而清脆,反映了秦人的耿直爽朗。行走三秦大地,到处流溢着秦腔的旋律。秦人饭食少盐寡醋没辣子可以凑合,生活中没有秦腔却没法过。生子呱呱坠地,满月时以秦腔迎接;成人过寿,都要请“自乐班”助兴;老者去世,更要唱大戏热热闹闹送行;乔迁新居,子女升学,也要唱折子祝贺。“八百里秦川尘土飞扬,三千万人民齐吼秦腔”,正是秦腔影响之广泛的真实写照。

第二单元 中国现当代作家作品研习

时代镜像

6 一个消逝了的山村

秦 腔

1.领悟《一个消逝了的山村》中景物描写的哲思之美,提升审美品位。

2.读《一个消逝了的山村》,学习作者在描写中融入想象与思考,让文章富有内涵的写法。

3.赏析《秦腔》的细节描写,体会作者是如何将秦腔所激发的喜怒哀乐场面表现出来,并且与秦腔艺术的韵味融为一体的。

任务一 文本知识解读

一、走近作者

冯至(1905—1993),原名冯承植,河北涿州人,诗人、学者、翻译家。1921年考入北京大学预科,同年开始写诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》。1930年赴

德国留学,其间受到德国诗人里尔克的影响。1939年任教于西南联合大学外文系。1941年创作了一组后来结集为《十四行集》的诗

作,影响甚大。1945年抗日战争胜利后返任北京大学西语系教授。冯至本人曾被鲁迅誉为“中国最为杰出的抒情诗人”。冯至的小说与散文也十分出色,小说的代表作有《伍子胥》等,散文集有《山水》。

贾平凹,1952年出生,作家,陕西丹凤人。毕业于西北大学中文系,曾从事过几年文学编辑工作。1983年起任陕西省作协专业作家。他的创作以小说、散文成就最为突出。代表作有长篇小说《商州》《浮躁》《废都》

《白夜》等,自传体长篇小说《我是农民》等,散文集《月迹》《心迹》等。

二、探究背景

《一个消逝了的山村》

文章写于作者在西南联大任教期间。文中说的“风雨如晦的时刻”即作者写作的时间——1942年。当时正值抗战中后期,大片国土沦陷,人民处在水深火热之中。作者的感悟带有浓厚的时代色彩。

《秦腔》

一方水土养育一方人,一地方音自有一种独特的腔调韵律。可以毫不夸张地说,有一种方音就会有一种地方戏。秦腔流行

于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地,一般认为明中叶以前在陕西、甘肃、山西一带的民歌基础上形成。音调激越高亢,以梆子击节,唱词基本为七字句,音乐为板腔体。明末清初流传南北各地,对许多剧种都有不同程度的影响。为梆子腔(乱弹)系统中的代表剧种。流行于陕西的秦腔,以西安乱弹(中路秦腔)为主,又有同州梆子(东路秦腔)、西路秦腔(西府秦腔)和汉调桄桄(南路秦腔)等支派。现存传统剧目约2 700个。

三、拓展知识

西南联大

西南联合大学简称“西南联大”。全面抗战开始后,北京大学、清华大学、南开大学迁长沙,1937年8月合并成立长沙临时大学,设文、理、工、法商四学院,共17个系。1938年4月再迁至昆明,更名国立西南联合大学,增设师范学院,扩充至26个系,会集一批著名学者,培养人才斐然可观。抗战胜利后,回迁复校。西南联大保存了抗战时期的重要科研力量,培养了一大批卓有成就的优秀人才,为中国和世界的发展进步做出了杰出贡献。

你搜集的内容:

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、识记字音

采撷( ) 茸毛( ) 矜持( )

赭色( ) 靛蓝( ) 悚然( )

嗥叫( ) 飓风( ) 麂子( )

驯服( ) 如晦( ) 岐山( )

敦厚( ) 疙瘩( ) 揪心( )

熨平( ) 帽翎( ) 纠正( )

过瘾( ) 逞能( ) 麦秸( )

xié

róng

jīn

sǒng

zhě

yùn

háo

diàn

chěng

xùn

huì

dūn

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

jù

jǐ

·

jīu

·

qí

jīu

jiē

·

·

·

·

·

·

gē

yǐn

líng

瞌睡( ) 鼠麹草( ) 嘁嘁喳喳( )

( )掺杂 ( )积攒

( )渔阳掺 ( )人头攒动

( )掺手

( )相互

( )亮相

·

·

·

kē

chā

càn

qū

cuán

chān

掺

shǎn

zǎn

攒

xiàng

xiāng

相

(fú) 夸

(fú) 虏

(piǎo)饿

(zhuì)点

(chuò) 学

(chuò) 茶

—

—

—

—

—

—

啜

辍

俘

浮

耷

二、字形辨识

殍

(sǒng) 立

(dā) 拉

(lóng) 哑

(guǐ) 计

(weí) 杆

(è) 住

—

—

—

—

—

—

耸

喏

聋

诡

诺

缀

扼

桅

(dí) 荡

(tāo)丝

(wěn) 乱

(ruò) 大

(nuò) 言

(rě)唱

—

—

—

—

—

—

紊

偌

绦

涤

(chán) 嘴

(chán) 言

犷

旷

馋

(kuàng) 远

(guǎng)粗

—

—

—

—

谗

三、词语辨析

1.消逝·消失

辨析 消逝:消失。侧重于指永远消失,不再出现。

消失:(人或事物)逐渐减少以至没有;不复存在。侧重于指暂时的消失还可能出现。

填空 ①我们无须为岁月的 而感到伤怀。②看完信,他脸上的笑容 了。

消失

消逝

2.传授·教授

辨析 传授:把学问、技艺教给别人。强调口传身授,言传身教。

教授:讲授。指由教师有系统地组织学生、指导学生学习知识技能等教学活动。多用于教师对学生。

填空 那些 科学课程的教师们的任务在于向学生 科学知识。

教授

传授

3.崇敬·崇拜

辨析 崇敬:推崇尊敬。着重指特别尊敬。程度比“崇拜”轻,褒义词,对象一般是人。

崇拜:尊敬钦佩。着重指特别钦佩。程度比“崇敬”重,有时甚至达到过分的程度。中性词,对象可以是人,也可以是事物。

填空 ①我怀着万分 的心情,瞻仰了这座雄伟、庄严的人民英雄纪念碑。

②青少年要崇尚科学知识,不要盲目 什么“星”。

崇敬

崇拜

1.俯拾皆是·比比皆是

四、成语积累

俯拾皆是 比比皆是

只要弯下身子来捡,到处都是。形容非常多。形容地上的某一类东西、要找的某一类例证、文章中的错别字等很多。 到处都是。形容非常多。

辨析:“俯拾皆是”侧重容易得到,可用于地上的小东西。“比比皆是”侧重数量多,可用于大的事物。

2.孑然一身: 。

3.风雨如晦:

4.出人头地:

5.天翻地覆: 。

6.不偏不倚:

7.凶神恶煞: 。

①形容变化极大;②形容闹得很凶

孤零零的一个人

超出一般人;高人一等。

指不偏袒任何一方,保持公正或中立。也形容不偏不歪,正中目标。

原指凶恶的神。后借指凶恶的坏人

风雨交加,白天如同黑夜一样昏暗。后用来形容局势动荡或社会黑暗。

一、结构脉络

二、内容主旨

《一个消逝了的山村》

作者选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,叠加自己丰富的想象与思考,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,赋予了自己对自然、对人生的独特感悟,让人生发出时空变幻、物是人非的慨叹,寄予了作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

《秦腔》

本文不但绘声绘色地写出了一个地方剧种的生成、变迁的特点,更重要的是通过对秦川大地上人们的喜怒哀乐等风土人情的描绘,展现了他们热情、蓬勃的生命力。

任务一 文本梳理细品鉴

(一)领悟《一个消逝了的山村》中景物描写的哲思之美。

1.阅读《一个消逝了的山村》,思考:文中描写的自然风物有哪些特点 引起了作者哪些思考

风物 相关描写 风物的特点 作者的思考

小溪的水源 从我们对面山的山脚下涌出的泉水,它不分昼夜地在那儿流。 泉水是生命之水,它滋养万物,当然也包括人类。 人和人,只要共同担受过一个地方的风雨,彼此的生命都有些声息相通的地方。

鼠麹草 每逢暮春和初秋却一年两季地长遍了山坡。我爱它那从叶子演变成的、有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。 没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。 低调、单纯、平静、坚强的生命态度,能使一个小生命独自担当一个大宇宙,能使一个小村庄静默地存在,又静默地消逝。

续表

风物 相关描写 风物的特点 作者的思考

彩菌 草间的菌子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色。 具有斑斓的色彩和旺盛的生命力。 这些彩菌,不知点缀过多少民族的童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。

有加 利树 植物界里最高的树木……甚至全山都带着生长起来。 崇高,生长极快。 感悟到生命的崇高与庄严。

2.这个消逝了的山村的自然风物给我们带来了哪些生命感悟

答案:从全文中我们可以看到,这个地方的自然风物——各种植物、动物、村庄——和人类一道,共同谱写出了生命的乐章,让我们看到了生命的过程与意义。生命中有谦虚的平静,也有高傲的庄严;有相互联系的亲密,也有残酷的竞争;有热闹与喧腾,也有疾病与痛苦;有诚实的生命,也有阴谋与算计。但这些都是生命的规律,绝无善恶的差异与高下的区别,不论是哪一种状态,都在更大的生命体中达成了谅解与平衡。

3.如何理解“但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联”这句话

答案:①现在给我们许多滋养的自然风物,“也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄”,自然之于人,并不因时间、空间的差异而有差异,自然永远平等地给万物以同等的生命与机会。②人与自然万物的关联,主要是同时间内人与万物的关联,而“我”与这个消逝的村庄中的人的生命的关联,已经超越了时间的阻碍,时间的隧道被打通,生命的关联既可以越过空间,也可以越过时间。

(二) 读《一个消逝了的山村》,学习作者在描写中融入想象与思考,让文章富有内涵的写法。

1.在描写中融入想象与思考的写法,有什么好处

答案:在平常的景物描写中融入想象,使所描写的景物形象生动丰富。展现在人们眼前的是山谷、小溪、房屋、石块砌成的小路,在山村,这都没什么特别,但是作者融入了自己的想象,使人们知道,这里昔日曾经有过喧嚣的人烟,有过争斗,有过一段惊心动魄的历史,这就使眼前的景物具有了更加丰富的内涵,使其具有了历史厚重感。加入作者的思考,让读者认识到了一处处村落兴衰的历史意义,引发读者对历史变迁、历史与现实的关系的思考,深化了文章的主题。

2.“一个消逝了的山村”真的消逝了吗

答案:原来的山村已经消逝了,只留下一些隐隐约约的旧石路,留下一些地名存在于周围村庄的人们的口中。但它又没有彻底消逝。山村中人的生命,与自然生命相连,又通过新的万物的生命体现了出来。我们可以从草木之间感到的“余韵”就是它们生命气息的延续。“消逝了的”是关于这个山村的形态、故事、传说,“没有消逝的”是生命本体。

(三) 赏析《秦腔》的写作特色,体会秦腔艺术的韵味。

1.秦川百姓对秦腔的痴迷是通过众多细节表现出来的,请结合文章内容,完成下表。

阶段 细节表现

排演的时候 不管排演到什么时候都有观众,有老者,有孩子,观众的情绪随着排演的好坏而变化。夜深之后,演员们散了,还有孩子们不肯回家,学那招式。

建戏台时 戏台是全村人的共同的事业,宁肯少吃少穿也要筹资积款,买上好的木石,请高强的工匠来修筑。

阶段 细节表现

一出戏排成之后 全村人扳着指头盼那上演日期。一到演出的日子,人们早早地来到戏台下,各类小吃趁机摆开;台下喊声,骂声,哭声响成一片;“二杆子”人物奋力维持秩序。

看演出时 人们热情高涨,演员一声高叫,全场一个冷战,每个人全身都麻酥酥的;演员慢慢往下蹲,全场人头也矮下去半尺,演员慢慢站起来,全场人的脖子也慢慢拉长了起来;演员唱得好,观众也摇头晃脑跟着唱;演员走了调,台下就有人要纠正。

续表

2.秦腔和秦川人的喜怒哀乐是如何融为一体的

答案:①秦川人粗犷、朴实、豪放。对话如吵架,哭丧又一呼三叹,呼喊远人声韵悠长。劳动累了,就大喊大叫来一段秦腔;高兴的时候,唱“快板”,就像被烈性炸药炸了一样,要把整个身心粉碎在天空;收获的时候,在庄院里大吼大叫唱起来,狂喜,激动,雄壮。②生活中讲究长幼尊卑,一到戏台上,秦腔面前人人平等,体现了既严谨又活泼的淳朴民风。③看戏的时候,戏台下的人们喊叫、扔东西、拥挤,甚至恶语相加,臭骂;维持秩序的“秦腔宪兵”忠于职责,却又凶神恶煞;趁村

人都去看戏,馋嘴的孩子去干一些偷桃摘瓜的坏事;等等。秦川人民粗野不羁的民风通过秦腔淋漓尽致地表现了出来。④秦川人鲜明的爱憎感情也通过秦腔体现了出来。来相亲的姑娘,看到戏台上的男演员演的是一个国民党伪兵,便愤而拒绝。谁要侮辱一下秦腔,他们要争死争活地和你论理,以至大打出手。对于秦腔名角特别崇敬,对名角的父母都处处给予优待。⑤生老病死也与秦腔紧密相连。每每村里过红白丧喜之事,那必是要包一台秦腔的,生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀,似乎这个人生的世界,就是秦腔的舞台。

3.《秦腔》的写法很有特色,请试从场面描写和语言描写方面加以品析。

答案:①场面描写有声有势。如第3段,黎明或黄昏时分,一人独立田野,高高土屋上窗口飘出的二胡声与秦腔叫板,是肃静苍茫中的独来的一股力量与气魄。第4段,戏班排演时台上台下浑然一体,夏虫、火堆、地上的孩子,演员散后热闹不息的场面,是欢腾的、人气十足的温暖人情。第5段,台上还没有开演,单单观众便是一出好戏。前呼后拥,杂乱无序,作者活画了一众争抢看戏的百姓,为大幕拉开做铺垫。②语言描写:

丰富形象,情绪饱满。如:“看秦腔不为求新鲜,他们只图过过瘾。”“高兴得像被烈性炸药炸了一样,要把整个身心粉碎在天空!”“美也熨平了自己心中愁苦的皱纹。”作者还打破了形容词的界限,“秦腔是最逞能的,它的艺术的享受,是和拥挤而存在,是靠力气而获得的”。“逞能”“拥挤”用在这里,将秦腔的情绪与气势表现得淋漓尽致。作者还常借助新颖、准确的动词,如“一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起”等,使文字画面感十足。

《秦腔》的语言是地域性的,散发着质朴的泥土气息,“那

心胸肺腑、关关节节的困乏便一尽儿涤荡净了”“只要喊一声我是某某的什么,司机也便要嘎地停车”,读来觉得爽快有味道。有时又故意书面语和口语结合,“声韵的发展,使会远道喊人的人都从此有了唱秦腔的天才”,营造出一种反差强烈的幽默感。

任务二 重点难点全突破

在一次中外文化交流会上,主持人请你为大家介绍一下地方戏曲——秦腔,请你准备一篇简短的发言稿。

答案:秦腔是起源于古代陕西、甘肃、山西一带的汉族民间歌舞,是在中国古代政治、经济、文化中心——长安生长壮大起来的,经历代人民的创造而逐渐形成。周代以来,关中地区就被称为“秦”,“秦腔”由此而得名。又因其早期常以枣木梆子为击节乐器,又叫“梆子腔”。秦腔的表演朴实、粗犷、豪放,富有夸张性。秦腔的唱腔分为欢音、苦音两种,前者表现欢快、

喜悦情绪,后者抒发悲愤、凄凉情感。传统的秦腔伴奏以板胡为主奏乐器,其发音尖细而清脆,反映了秦人的耿直爽朗。行走三秦大地,到处流溢着秦腔的旋律。秦人饭食少盐寡醋没辣子可以凑合,生活中没有秦腔却没法过。生子呱呱坠地,满月时以秦腔迎接;成人过寿,都要请“自乐班”助兴;老者去世,更要唱大戏热热闹闹送行;乔迁新居,子女升学,也要唱折子祝贺。“八百里秦川尘土飞扬,三千万人民齐吼秦腔”,正是秦腔影响之广泛的真实写照。