高中语文统编版(部编版)选择性必修中册4 修辞立其诚 怜悯是人的天性(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修中册4 修辞立其诚 怜悯是人的天性(29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 824.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-11 21:33:18 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

4 修辞立其诚

怜悯是人的天性

1.理解两篇文章中的关键概念,了解作者的立场与历史背景。

2.梳理作品的论述思路,整体把握和领会文章的思想内涵及其秉持的价值观念。

3.探究文章在选择和运用材料方面的特点及其论证风格。

4.探究文章中蕴含的理性的探索精神、深刻的人生智慧和深挚的人文关怀。

任务一 文本知识解读

一、走近作者

1.张岱年

张岱年(1909—2004),河北献县人,哲学家。长期

致力于中国哲学和中国文化的研究。注重阐发中国先

秦以来的唯物论和辩证法思想。提出“综合创新”论的主张,兼取中西文化之长,创造新的中国文化。主要著作有《中国哲学大纲》《求真集》《中国哲学史史料学》等。

2.卢梭

卢梭(1712—1778),法国思想家、哲学家、教育学

家、文学家,18世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运

动的代表人物之一。主要著作有《论人与人之间不平等的起因和基础》《社会契约论》《爱弥儿》《忏悔录》等。

二、探究背景

《修辞立其诚》

张岱年治学贯彻一个“诚”字。20世纪30年代他提出“哲学家须有寻求客观真理之诚心”;40年代他把“求真之诚”作为哲学修养之基础。他以“直道而行”作为一生立身之则。

他认为,哲学之“可信的”即“可爱的”。“可信的”哲学之所以“可爱”,是因为他爱中华民族,爱张载之“民吾同胞,物吾与也”的境界;他相信,只有“可信的”哲学才能引导中华民族走向复兴。

《怜悯是人的天性》

1749年,卢梭为应征第戎学院征文而写《论科学与艺术》,此文之后获第戎学院奖金。1753年,第戎学院公布了“什么是人类不平等的起源 它是否为自然法所认可 ”的征文题目。卢梭为此撰写了他的第二篇论文《论人与人之间不平等的起因和基础》。本文即节选自该论文。

三、拓展知识

《中国哲学大纲》

张岱年自知既无实业救国之才能,又拿不动保卫疆国之枪械,发誓磨砺思想的剑矛,以唤醒麻木的国人,焚膏继晷地专研中国传统哲学。1936年7月,他完成了50余万字的巨著《中国哲学大纲》。他明确将哲学史与哲学加以区分,以中土哲学问题为经,以思想发展为纬,从横的方面,以一种现代知识的形式,重新展示了中国哲学自身的问题意识、致思方式、内在结构和旨趣,具有发凡起例之功。该著作是中国近代第一本系统论述中国哲学范畴的专著。

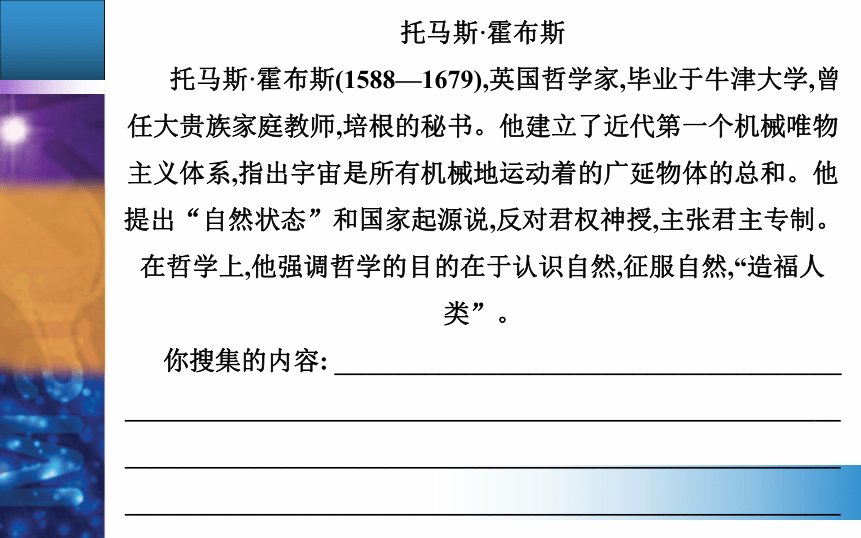

托马斯·霍布斯

托马斯·霍布斯(1588—1679),英国哲学家,毕业于牛津大学,曾任大贵族家庭教师,培根的秘书。他建立了近代第一个机械唯物主义体系,指出宇宙是所有机械地运动着的广延物体的总和。他提出“自然状态”和国家起源说,反对君权神授,主张君主专制。在哲学上,他强调哲学的目的在于认识自然,征服自然,“造福人类”。

你搜集的内容: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、字音识记

怜悯( ) 言辞( ) 损益( )

摒弃( ) 尊崇( ) 熏陶( )

弥补( ) 野蛮( ) 滥用( )

精辟( ) 贬抑( ) 著论( )

禀性( ) 牺牲( ) 恐怖( )

肢体( ) 酷刑( ) 赋予( )

· · ·

· · ·

· · ·

· · ·

· · ·

· · ·

mǐn

bìng

mí

pì

bǐng

zhī

cí

sǔn

chóng

xūn

mán

làn

yì

zhù

xī

bù

xíng

yǔ

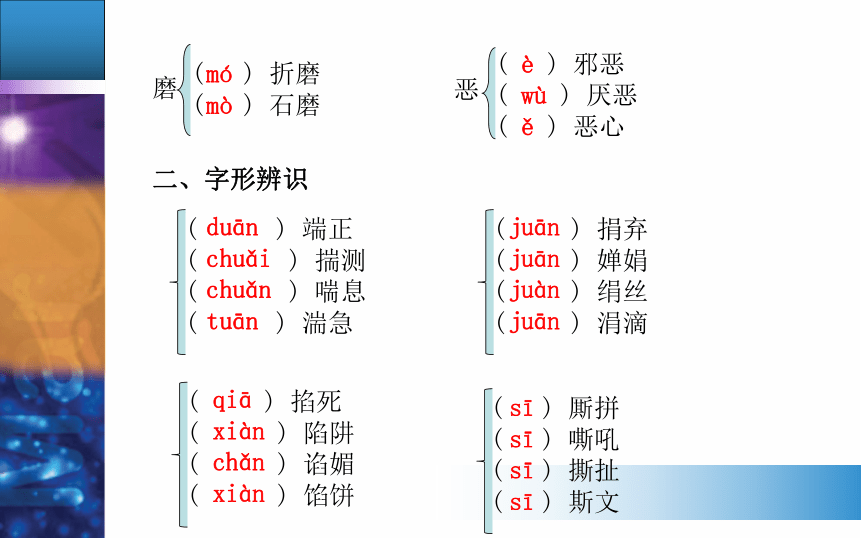

磨

( ) 折磨

( ) 石磨

恶

( ) 邪恶

( ) 厌恶

( ) 恶心

( ) 端正

( ) 揣测( ) 喘息

( ) 湍急

二、字形辨识

( ) 捐弃

( ) 婵娟( ) 绢丝

( ) 涓滴

( ) 掐死

( ) 陷阱( ) 谄媚

( ) 馅饼

( ) 厮拼

( ) 嘶吼

( ) 撕扯

( ) 斯文

mó

mò

è

wù

ě

duān

chuǎi

chuǎn

tuān

juān

juān

juàn

juān

qiā

xiàn

chǎn

xiàn

sī

sī

sī

sī

三、词语辨析

1.曲解·误解

辨析 曲解:错误地解释客观事实或别人的原意(多指故意地)。

误解:理解得不正确;不正确的理解。

填空 汉字规范化既是对祖先的尊重,也是精神文明建设的标志,由于认识不足而产生某种_____倒也不妨事,但肆意______,滥用汉字,将会带来严重的后果。

误解

曲解

2.依附·依靠

辨析 依附:附着;依靠某种人或事物而不能自立或自给,从属。

依靠:指望(某种人或事物来达到一定目的);可以依靠的人或东西。

填空 中华人民共和国成立后,并没有_____某个阵营,而是完全______中国人民开创了社会主义新局面。

依附

依靠

四、成语积累

1.顺风转舵:

2.错综纷繁:

3.混为一谈:

4.无拘无束·无法无天

无拘无束 无法无天

不受任何约束,形容自由自在。 无视法纪和天理,形容人毫无顾忌地胡作非为。

辨析:

比喻顺着情势改变态度(多含贬义)。

指头绪繁多而复杂。

把不同的事物混在一起,说成是同样的事物。

“无拘无束”侧重于人自由自在,与做坏事无关;“无法

无天”侧重于已经产生违法的事实。

5.感同身受:

6.嗜血成性:

7.无动于衷:

8.明目张胆:

原指感激的心情如同亲身受到对方的恩惠一样(多用来代替别人表示谢意),现多指虽未亲身经历,但感受就同亲身经历过一样。

形容人凶残成性。

心里一点儿不受感动;一点儿也不动心。指对令人感动或应该关注的事情毫无反应或漠不关心。

形容公开地、无所顾忌地做坏事。

一、结构脉络

二、内容主旨

《修辞立其诚》

文章对“修辞立其诚”的含义做出阐释:“立其诚”包含名实一致、言行一致、表里一致三层含义。无论是发言著论写文章,还是揭示客观真理,都应该遵循唯物主义方法的基本原则,强调要说真话、讲实话。

《怜悯是人的天性》

本文在批评霍布斯“人天生是恶人”观点的基础上,用事实指出,善是人的本性,怜悯心作为一种善,是人类最普遍和最有用的美德,怜悯心对于人类生活、对于调节人与人的关系具有重要意义。

任务一 文本梳理细品鉴

(一)理解两篇文章中的关键概念,了解作者的立场与历史背景。

1.《修辞立其诚》一文从不同的侧面和角度阐述了“修辞立其诚”的内涵和外延。请你结合全文内容,试着给“修辞立其诚”下一个定义。

答案:“修辞立其诚”是一个发言著论写文章坚持真实性,把自己的真实见解表达出来,包含名实一致、言行一致、表里一致三方面内容的唯物主义原则。

2.《怜悯是人的天性》中作者认为怜悯心是人“最应具备的禀性,是最普通的和最有用的美德”。请你结合全文内容,概括一下“怜悯心”的特点。

答案:①怜悯心是人类唯一具有的天然的美德;②怜悯心来自于人不愿意看见自己同类受苦的心理;③怜悯心具有难以摧毁的力量;④怜悯心有助于整个人类的互相保存。

3.《修辞立其诚》中“‘修辞立其诚’是一个唯物主义的原则”与《怜悯是人的天性》中“既然这位作者是根据他自己提出的原则进行推理的”都使用了“原则”一词。请你分析两句中“原则”的异同。

答案:不同点:《修辞立其诚》中的“原则”是认识世界的基础理念和准则,《怜悯是人的天性》中的“原则”是某个人的认识和判断依据,二者涵盖的范围差别明显。

相同点:二者都是人类认识世界、判断事理的依据,都是人类的思想成果。

(二)梳理作品的论述思路,整体把握和领会文章的思想内涵及其秉持的价值观念。

1.《修辞立其诚》以严谨的论证思路表达了治学追求真理的鲜明态度,以深刻的思想内涵揭示出治世准则。请简要分析本文的论证过程。

答案:文章开篇点出思想主旨,主张把“修辞立其诚”作为发言著论写文章的原则,强调坚持真实性。然后辨析“立其诚”中蕴含哲学底蕴的三层含义。再进一步借列宁“辩证法的要素”,把治学追求真理提高到唯物主义方法的基本原则的高度。文章最后一针见血地指出这是端正学风的基本原则,甚至是社会主义的基本原则,强调做人要“说真话、讲实话”。

2.驳论的作用在于“破”,即辨别是非,驳斥错误的观点,同时树立正确的观点。《怜悯是人的天性》中,卢梭就运用驳论的方法来剖析霍布斯“人天生是恶人”这一观点中的谬误。请你概述其论证思路。

答案:①先列出霍布斯认为“人天生是恶人”的观点,然后驳斥霍布斯“因为人没有任何善的观念,便认为人天生是恶人”这一解释的错误之处。

②再基于霍布斯认为“恶人是一个强壮的孩子”的观点,合理推导出野蛮人也是一个强壮的孩子,这样就得出了强壮的人也需要依赖他人的结论。随即交代“人只有在处于依赖状态的时候才是柔弱的”的事实。

③最后,通过霍布斯的自相矛盾揭示出“人天生是恶人”的观点的荒谬,这样就水到渠成地得出怜悯心是“人类唯一具有的天然的美德”这一观点。

3.怜悯心说到底就是一种同情心,它是人类或动物对自己同类在承受苦难时所存有的恻隐之心。卢梭是从哪几个方面对怜悯心的内涵进行阐发的

答案: ①人在心中设身处地想到的,不是那些比自己更幸福的人,而是那些比自己更值得同情的人。

②在他人的痛苦中,人所同情的只是那些自己认为也难免要遭遇的痛苦。

③人对他人痛苦的同情程度,不取决于痛苦的数量,而取决于自己为那个遭受痛苦的人所设想的感觉。

4.《修辞立其诚》关注“真”,《怜悯是人的天性》关注“善”,而“真”和“善”是人类美好的品格。请你结合文本内容,探究这两篇文章在思想内涵和价值观念方面的共通之处。

答案:思想内涵方面:两篇文章都追求人类美好的品格,都以求真的态度去探求美好的前景,探究让人类社会更加和谐美满的方式、方法。

价值观念方面:两篇文章都注重人的价值,力图引领人们修养自己的美好品质,以对他人乃至社会有益。

(三)探究文章在选择和运用材料方面的特点及其论证风格。

1.《修辞立其诚》一文所选材料贯通古今中外,这样选材对论述论点有什么好处

答案:①所选材料都推崇求真,对阐释本文的论点“立其诚”有普遍意义。

②选取古今中外优秀文化中的观点,说明理论命题符合于客观实际和文学显示事物现象的本质的重要价值。

③以经过实践检验为真理的原则性认识,说明肯定事实、肯定客观真理的“立其诚”是个起码要求。

2.《怜悯是人的天性》在材料选取上堪称典范,如《蜜蜂的寓言》中被囚禁的人同情遭受猛兽攻击的幼儿的事例。请你简要分析这个事例对论点的作用。

答案:文章中目击者是被囚禁的人,作为陌生人虽然与那对母子不存在任何特殊关系,而且幼儿的安危与他的自身利益也没有切实关系,但他由于目睹惨状而自然地产生巨大的悲痛之感。这种感受之强烈使人完全相信,他如果不是处于被困的状态,很可能会不顾自身安危地冲上去,从猛兽的爪牙下解救垂死的幼儿。并且,这种行为并不出于想要得到他人感激或赞美的动机,本质上只出于对受害者难以抑制的强烈怜悯之心。这一事例让“怜悯是人的天性”这一论点具备了无可辩驳的说服力。

3.同为论述类文章,《修辞立其诚》与《怜悯是人的天性》两篇文章风格迥异,请你简要概括二者的差异。

答案:语言方面:《修辞立其诚》直接简明,不加修饰,较多提及专业术语,没有人称的变化,理性色彩浓厚;《怜悯是人的天性》详尽含蓄,多推理性词语,语气之中更多恳切,多用“我们”来拉近与读者的距离。

情感方面:《修辞立其诚》站在纯粹的客观角度,不融入个人感情,单纯将所讲的求真论点剖析清楚;《怜悯是人的天性》大量使用善恶一类的情感倾向浓重的词语表现人性,不仅以理服人,也力图以情感人。

(四)探究文章中蕴含的理性的探索精神、深刻的人生智慧和深挚的人文关怀。

1.学界认为,张岱年的基本立场,是从中国哲学的“民族的本性”和“特殊精神”出发,在“世界性”与“民族性”的高度统一中体现中国化马克思主义哲学的创造精神和“独立的气魄”。请你分析这一观点在《修辞立其诚》中的体现。

答案:《修辞立其诚》中求真的基本立场,是通过中国文化中名实一致、言行一致、表里一致引申出来的。在行文过程中,将唯物主义、社会主义等理论体系中的揭示客观真理与民族文

化中的追求真理统一起来,体现出了中国化马克思主义哲学的鲜明特色,这使得《修辞立其诚》一文显现出了创造精神和“独立的气魄”。

2.卢梭在《怜悯是人的天性》中用以描述怜悯心的故事与孟子阐明“无恻隐之心,非人也”的故事“孺子将入于井”有着惊人的相似之处。请根据你的理解,谈谈二者的相似之处。

答案:①卢梭的“怜悯心”与孟子的“恻隐之心”内涵相同,都是不依赖于理性的自然触发的助人之心。

②二者都是作者对人生深入思考后得出来的结论,都体现了作者希望以这种同情之心推动人与人之间相助的向善态度。

③二者对弱者的关注,都体现出了深挚的人文关怀,体现出了作者希望人与人结成彼此关爱的命运共同体的淳朴愿望。

任务二 重点难点全突破

张岱年主张“修辞立其诚”,做学问,做人都要真诚。“真诚”一词,说起来容易,做起来难。为此,班里专门组织了一次讨论会,请你准备一篇发言稿,谈谈你对做人要真诚的看法。

答案:示例:荀子说:“天地为大矣,不诚则不能化万物;圣人为知矣,不诚则不能化万民;父子为亲矣,不诚则疏;君上为尊矣,不诚则卑。夫诚者,君子之所守也,而政事之本也。”由此可见,诚是社会活动的根本,是有德行之人的行为准则。交友以诚为

贵。在人际交往中,如果做到了以诚待人,那么你就能收获更多的朋友、伙伴,甚至能使对手变为支持者。如果一个人真诚,就能打动人。即便对方当时不了解,过后也会明白的。反之,如果凡事绕圈子,躲躲闪闪,对方就会以为你在耍手段、用阴谋,自然会防范你,不会诚恳待你。诚,就是人与人之间的心灵桥梁,通过它,能够打开彼此封闭的心灵之门。通过这样坦率、实在、没有戒备的交往,彼此就会更加信赖,成为真挚的朋友。我们在与人交往的过程中,一定要真诚以待,切忌心口不一。

4 修辞立其诚

怜悯是人的天性

1.理解两篇文章中的关键概念,了解作者的立场与历史背景。

2.梳理作品的论述思路,整体把握和领会文章的思想内涵及其秉持的价值观念。

3.探究文章在选择和运用材料方面的特点及其论证风格。

4.探究文章中蕴含的理性的探索精神、深刻的人生智慧和深挚的人文关怀。

任务一 文本知识解读

一、走近作者

1.张岱年

张岱年(1909—2004),河北献县人,哲学家。长期

致力于中国哲学和中国文化的研究。注重阐发中国先

秦以来的唯物论和辩证法思想。提出“综合创新”论的主张,兼取中西文化之长,创造新的中国文化。主要著作有《中国哲学大纲》《求真集》《中国哲学史史料学》等。

2.卢梭

卢梭(1712—1778),法国思想家、哲学家、教育学

家、文学家,18世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运

动的代表人物之一。主要著作有《论人与人之间不平等的起因和基础》《社会契约论》《爱弥儿》《忏悔录》等。

二、探究背景

《修辞立其诚》

张岱年治学贯彻一个“诚”字。20世纪30年代他提出“哲学家须有寻求客观真理之诚心”;40年代他把“求真之诚”作为哲学修养之基础。他以“直道而行”作为一生立身之则。

他认为,哲学之“可信的”即“可爱的”。“可信的”哲学之所以“可爱”,是因为他爱中华民族,爱张载之“民吾同胞,物吾与也”的境界;他相信,只有“可信的”哲学才能引导中华民族走向复兴。

《怜悯是人的天性》

1749年,卢梭为应征第戎学院征文而写《论科学与艺术》,此文之后获第戎学院奖金。1753年,第戎学院公布了“什么是人类不平等的起源 它是否为自然法所认可 ”的征文题目。卢梭为此撰写了他的第二篇论文《论人与人之间不平等的起因和基础》。本文即节选自该论文。

三、拓展知识

《中国哲学大纲》

张岱年自知既无实业救国之才能,又拿不动保卫疆国之枪械,发誓磨砺思想的剑矛,以唤醒麻木的国人,焚膏继晷地专研中国传统哲学。1936年7月,他完成了50余万字的巨著《中国哲学大纲》。他明确将哲学史与哲学加以区分,以中土哲学问题为经,以思想发展为纬,从横的方面,以一种现代知识的形式,重新展示了中国哲学自身的问题意识、致思方式、内在结构和旨趣,具有发凡起例之功。该著作是中国近代第一本系统论述中国哲学范畴的专著。

托马斯·霍布斯

托马斯·霍布斯(1588—1679),英国哲学家,毕业于牛津大学,曾任大贵族家庭教师,培根的秘书。他建立了近代第一个机械唯物主义体系,指出宇宙是所有机械地运动着的广延物体的总和。他提出“自然状态”和国家起源说,反对君权神授,主张君主专制。在哲学上,他强调哲学的目的在于认识自然,征服自然,“造福人类”。

你搜集的内容: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、字音识记

怜悯( ) 言辞( ) 损益( )

摒弃( ) 尊崇( ) 熏陶( )

弥补( ) 野蛮( ) 滥用( )

精辟( ) 贬抑( ) 著论( )

禀性( ) 牺牲( ) 恐怖( )

肢体( ) 酷刑( ) 赋予( )

· · ·

· · ·

· · ·

· · ·

· · ·

· · ·

mǐn

bìng

mí

pì

bǐng

zhī

cí

sǔn

chóng

xūn

mán

làn

yì

zhù

xī

bù

xíng

yǔ

磨

( ) 折磨

( ) 石磨

恶

( ) 邪恶

( ) 厌恶

( ) 恶心

( ) 端正

( ) 揣测( ) 喘息

( ) 湍急

二、字形辨识

( ) 捐弃

( ) 婵娟( ) 绢丝

( ) 涓滴

( ) 掐死

( ) 陷阱( ) 谄媚

( ) 馅饼

( ) 厮拼

( ) 嘶吼

( ) 撕扯

( ) 斯文

mó

mò

è

wù

ě

duān

chuǎi

chuǎn

tuān

juān

juān

juàn

juān

qiā

xiàn

chǎn

xiàn

sī

sī

sī

sī

三、词语辨析

1.曲解·误解

辨析 曲解:错误地解释客观事实或别人的原意(多指故意地)。

误解:理解得不正确;不正确的理解。

填空 汉字规范化既是对祖先的尊重,也是精神文明建设的标志,由于认识不足而产生某种_____倒也不妨事,但肆意______,滥用汉字,将会带来严重的后果。

误解

曲解

2.依附·依靠

辨析 依附:附着;依靠某种人或事物而不能自立或自给,从属。

依靠:指望(某种人或事物来达到一定目的);可以依靠的人或东西。

填空 中华人民共和国成立后,并没有_____某个阵营,而是完全______中国人民开创了社会主义新局面。

依附

依靠

四、成语积累

1.顺风转舵:

2.错综纷繁:

3.混为一谈:

4.无拘无束·无法无天

无拘无束 无法无天

不受任何约束,形容自由自在。 无视法纪和天理,形容人毫无顾忌地胡作非为。

辨析:

比喻顺着情势改变态度(多含贬义)。

指头绪繁多而复杂。

把不同的事物混在一起,说成是同样的事物。

“无拘无束”侧重于人自由自在,与做坏事无关;“无法

无天”侧重于已经产生违法的事实。

5.感同身受:

6.嗜血成性:

7.无动于衷:

8.明目张胆:

原指感激的心情如同亲身受到对方的恩惠一样(多用来代替别人表示谢意),现多指虽未亲身经历,但感受就同亲身经历过一样。

形容人凶残成性。

心里一点儿不受感动;一点儿也不动心。指对令人感动或应该关注的事情毫无反应或漠不关心。

形容公开地、无所顾忌地做坏事。

一、结构脉络

二、内容主旨

《修辞立其诚》

文章对“修辞立其诚”的含义做出阐释:“立其诚”包含名实一致、言行一致、表里一致三层含义。无论是发言著论写文章,还是揭示客观真理,都应该遵循唯物主义方法的基本原则,强调要说真话、讲实话。

《怜悯是人的天性》

本文在批评霍布斯“人天生是恶人”观点的基础上,用事实指出,善是人的本性,怜悯心作为一种善,是人类最普遍和最有用的美德,怜悯心对于人类生活、对于调节人与人的关系具有重要意义。

任务一 文本梳理细品鉴

(一)理解两篇文章中的关键概念,了解作者的立场与历史背景。

1.《修辞立其诚》一文从不同的侧面和角度阐述了“修辞立其诚”的内涵和外延。请你结合全文内容,试着给“修辞立其诚”下一个定义。

答案:“修辞立其诚”是一个发言著论写文章坚持真实性,把自己的真实见解表达出来,包含名实一致、言行一致、表里一致三方面内容的唯物主义原则。

2.《怜悯是人的天性》中作者认为怜悯心是人“最应具备的禀性,是最普通的和最有用的美德”。请你结合全文内容,概括一下“怜悯心”的特点。

答案:①怜悯心是人类唯一具有的天然的美德;②怜悯心来自于人不愿意看见自己同类受苦的心理;③怜悯心具有难以摧毁的力量;④怜悯心有助于整个人类的互相保存。

3.《修辞立其诚》中“‘修辞立其诚’是一个唯物主义的原则”与《怜悯是人的天性》中“既然这位作者是根据他自己提出的原则进行推理的”都使用了“原则”一词。请你分析两句中“原则”的异同。

答案:不同点:《修辞立其诚》中的“原则”是认识世界的基础理念和准则,《怜悯是人的天性》中的“原则”是某个人的认识和判断依据,二者涵盖的范围差别明显。

相同点:二者都是人类认识世界、判断事理的依据,都是人类的思想成果。

(二)梳理作品的论述思路,整体把握和领会文章的思想内涵及其秉持的价值观念。

1.《修辞立其诚》以严谨的论证思路表达了治学追求真理的鲜明态度,以深刻的思想内涵揭示出治世准则。请简要分析本文的论证过程。

答案:文章开篇点出思想主旨,主张把“修辞立其诚”作为发言著论写文章的原则,强调坚持真实性。然后辨析“立其诚”中蕴含哲学底蕴的三层含义。再进一步借列宁“辩证法的要素”,把治学追求真理提高到唯物主义方法的基本原则的高度。文章最后一针见血地指出这是端正学风的基本原则,甚至是社会主义的基本原则,强调做人要“说真话、讲实话”。

2.驳论的作用在于“破”,即辨别是非,驳斥错误的观点,同时树立正确的观点。《怜悯是人的天性》中,卢梭就运用驳论的方法来剖析霍布斯“人天生是恶人”这一观点中的谬误。请你概述其论证思路。

答案:①先列出霍布斯认为“人天生是恶人”的观点,然后驳斥霍布斯“因为人没有任何善的观念,便认为人天生是恶人”这一解释的错误之处。

②再基于霍布斯认为“恶人是一个强壮的孩子”的观点,合理推导出野蛮人也是一个强壮的孩子,这样就得出了强壮的人也需要依赖他人的结论。随即交代“人只有在处于依赖状态的时候才是柔弱的”的事实。

③最后,通过霍布斯的自相矛盾揭示出“人天生是恶人”的观点的荒谬,这样就水到渠成地得出怜悯心是“人类唯一具有的天然的美德”这一观点。

3.怜悯心说到底就是一种同情心,它是人类或动物对自己同类在承受苦难时所存有的恻隐之心。卢梭是从哪几个方面对怜悯心的内涵进行阐发的

答案: ①人在心中设身处地想到的,不是那些比自己更幸福的人,而是那些比自己更值得同情的人。

②在他人的痛苦中,人所同情的只是那些自己认为也难免要遭遇的痛苦。

③人对他人痛苦的同情程度,不取决于痛苦的数量,而取决于自己为那个遭受痛苦的人所设想的感觉。

4.《修辞立其诚》关注“真”,《怜悯是人的天性》关注“善”,而“真”和“善”是人类美好的品格。请你结合文本内容,探究这两篇文章在思想内涵和价值观念方面的共通之处。

答案:思想内涵方面:两篇文章都追求人类美好的品格,都以求真的态度去探求美好的前景,探究让人类社会更加和谐美满的方式、方法。

价值观念方面:两篇文章都注重人的价值,力图引领人们修养自己的美好品质,以对他人乃至社会有益。

(三)探究文章在选择和运用材料方面的特点及其论证风格。

1.《修辞立其诚》一文所选材料贯通古今中外,这样选材对论述论点有什么好处

答案:①所选材料都推崇求真,对阐释本文的论点“立其诚”有普遍意义。

②选取古今中外优秀文化中的观点,说明理论命题符合于客观实际和文学显示事物现象的本质的重要价值。

③以经过实践检验为真理的原则性认识,说明肯定事实、肯定客观真理的“立其诚”是个起码要求。

2.《怜悯是人的天性》在材料选取上堪称典范,如《蜜蜂的寓言》中被囚禁的人同情遭受猛兽攻击的幼儿的事例。请你简要分析这个事例对论点的作用。

答案:文章中目击者是被囚禁的人,作为陌生人虽然与那对母子不存在任何特殊关系,而且幼儿的安危与他的自身利益也没有切实关系,但他由于目睹惨状而自然地产生巨大的悲痛之感。这种感受之强烈使人完全相信,他如果不是处于被困的状态,很可能会不顾自身安危地冲上去,从猛兽的爪牙下解救垂死的幼儿。并且,这种行为并不出于想要得到他人感激或赞美的动机,本质上只出于对受害者难以抑制的强烈怜悯之心。这一事例让“怜悯是人的天性”这一论点具备了无可辩驳的说服力。

3.同为论述类文章,《修辞立其诚》与《怜悯是人的天性》两篇文章风格迥异,请你简要概括二者的差异。

答案:语言方面:《修辞立其诚》直接简明,不加修饰,较多提及专业术语,没有人称的变化,理性色彩浓厚;《怜悯是人的天性》详尽含蓄,多推理性词语,语气之中更多恳切,多用“我们”来拉近与读者的距离。

情感方面:《修辞立其诚》站在纯粹的客观角度,不融入个人感情,单纯将所讲的求真论点剖析清楚;《怜悯是人的天性》大量使用善恶一类的情感倾向浓重的词语表现人性,不仅以理服人,也力图以情感人。

(四)探究文章中蕴含的理性的探索精神、深刻的人生智慧和深挚的人文关怀。

1.学界认为,张岱年的基本立场,是从中国哲学的“民族的本性”和“特殊精神”出发,在“世界性”与“民族性”的高度统一中体现中国化马克思主义哲学的创造精神和“独立的气魄”。请你分析这一观点在《修辞立其诚》中的体现。

答案:《修辞立其诚》中求真的基本立场,是通过中国文化中名实一致、言行一致、表里一致引申出来的。在行文过程中,将唯物主义、社会主义等理论体系中的揭示客观真理与民族文

化中的追求真理统一起来,体现出了中国化马克思主义哲学的鲜明特色,这使得《修辞立其诚》一文显现出了创造精神和“独立的气魄”。

2.卢梭在《怜悯是人的天性》中用以描述怜悯心的故事与孟子阐明“无恻隐之心,非人也”的故事“孺子将入于井”有着惊人的相似之处。请根据你的理解,谈谈二者的相似之处。

答案:①卢梭的“怜悯心”与孟子的“恻隐之心”内涵相同,都是不依赖于理性的自然触发的助人之心。

②二者都是作者对人生深入思考后得出来的结论,都体现了作者希望以这种同情之心推动人与人之间相助的向善态度。

③二者对弱者的关注,都体现出了深挚的人文关怀,体现出了作者希望人与人结成彼此关爱的命运共同体的淳朴愿望。

任务二 重点难点全突破

张岱年主张“修辞立其诚”,做学问,做人都要真诚。“真诚”一词,说起来容易,做起来难。为此,班里专门组织了一次讨论会,请你准备一篇发言稿,谈谈你对做人要真诚的看法。

答案:示例:荀子说:“天地为大矣,不诚则不能化万物;圣人为知矣,不诚则不能化万民;父子为亲矣,不诚则疏;君上为尊矣,不诚则卑。夫诚者,君子之所守也,而政事之本也。”由此可见,诚是社会活动的根本,是有德行之人的行为准则。交友以诚为

贵。在人际交往中,如果做到了以诚待人,那么你就能收获更多的朋友、伙伴,甚至能使对手变为支持者。如果一个人真诚,就能打动人。即便对方当时不了解,过后也会明白的。反之,如果凡事绕圈子,躲躲闪闪,对方就会以为你在耍手段、用阴谋,自然会防范你,不会诚恳待你。诚,就是人与人之间的心灵桥梁,通过它,能够打开彼此封闭的心灵之门。通过这样坦率、实在、没有戒备的交往,彼此就会更加信赖,成为真挚的朋友。我们在与人交往的过程中,一定要真诚以待,切忌心口不一。