高中语文统编版(部编版)选择性必修上册3 别了,“不列颠尼亚” 县委书记的榜样——焦裕禄(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修上册3 别了,“不列颠尼亚” 县委书记的榜样——焦裕禄(53张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-11 21:42:55 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第一单元 中国革命传统作品研习

实用性阅读与交流

3 别了,“不列颠尼亚”

*县委书记的榜样——焦裕禄

1.阅读《别了,“不列颠尼亚”》,关注文章中时间、场景的转换,把握将新闻事实与背景材料融为一体的写法,找出文中富有意味的细节描写,品析作者的情感态度。

2.阅读《县委书记的榜样——焦裕禄》,学习文章通过典型材料来表现人物精神和品格的写法。

3.对比鉴赏,思考这两篇新闻作品在体裁上的异同,探讨作品的历史价值和现实意义。

任务一 文本知识解读

一、走近作者

1.《别了,“不列颠尼亚”》的作者署名为周婷、杨兴,实际上作者是四个人:周树春、杨国强、徐兴堂、胥晓婷。他们都是新华社记者。

2.《县委书记的榜样——焦裕禄》的作者是穆青、冯

健、周原。

穆青(1921—2003),曾任新华通讯社社长,当代著名新闻

记者,他的新闻作品、新闻主张和新闻实践,均成为20世纪中国新闻史上不可或缺的重要部分。

冯健,1925年生,河南新野人。抗战时期和中华人民共和国成立前夕,他主要从事新闻宣传报道工作。1949年后,历任新华通讯社开封分社、江西分社记者,新华社中南总分社、湖北分社记者、编委,新华社国内新闻编辑部副主任、副社长兼总编辑等。

周原,原名乔元庆,新华社记者。

二、探究背景

《别了,“不列颠尼亚”》

本文写于1997年7月1日,也就在那一天的零点,中国香港发生了一件具有重大历史意义的事件,那就是香港回到了祖国的怀抱。《中英南京条约》使香港离开了祖国,被英国管治。为了使香港回归,中国共产党人作出了许多努力,终于,1984年的《中英联合声明》使香港的回归指日可待。经过13年的漫长等待,1997年7月1日零时香港回归祖国的怀抱,在这一庄严时刻到来之际,哪一个中华儿女不热血沸腾呢

《别了,“不列颠尼亚”》就是在这样的背景下创作出来的。

《县委书记的榜样——焦裕禄》

焦裕禄(1922—1964),山东淄博人,干部楷模,中国共产党革命烈士。曾任河南兰考县委书记,在兰考担任县委书记时所表现出来的“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的精神,被后人称之为“焦裕禄精神”。

1922年8月16日,焦裕禄出生在一个贫苦家庭;1946年,加入中国共产党;1950年,被任命为尉氏县大营区委副书记兼区长;1954年8月,相继在哈尔滨工业大学、大连起重机厂机械

加工车间进修;1962年,被调到河南省兰考县担任县委书记;1964年5月14日,因肝癌病逝于郑州,终年42岁。2009年9月10日,在中央宣传部、中央组织部等11个部门联合组织的评选活动中,焦裕禄被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。2019年9月25日,焦裕禄获“最美奋斗者”个人称号。

穆青与冯健、周原一道赴河南兰考采访焦裕禄的事迹,经过两年多的实地考察、访谈,在掌握大量一手材料的基础上,写出了感动亿万读者的名篇《县委书记的榜样——焦裕禄》。

三、拓展知识

根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。

新 闻

“新闻”有广义和狭义之分。广义的“新闻”泛指整个新闻事业;狭义的“新闻”则是指一种文体,包括消息、通讯、评论、特写、访问记等。新闻是一种以记叙为主的文体,它有同记叙文一样的基本要素,但由于各部分的内容要求不同,故其各部分的概述要点不尽相同。但新闻必须

具备五个“W”和一个“H”,即When(时间)、Where(地点)、Who(人物)、What(事件)、Why(原因)、How(结果、意义)等六个要素。新闻的结构一般包括标题、导语、主体、背景、结语五部分。

你搜集的内容:

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

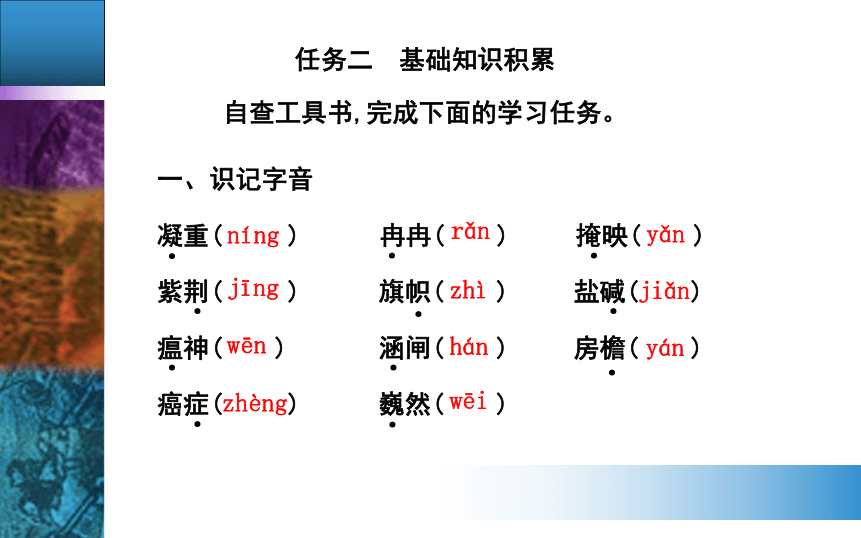

一、识记字音

凝重( ) 冉冉( ) 掩映( )

紫荆( ) 旗帜( ) 盐碱( )

瘟神( ) 涵闸( ) 房檐( )

癌症( ) 巍然( )

níng

yǎn

jīng

rǎn

jiǎn

wēn

hán

zhì

·

·

·

·

·

·

·

·

·

yán

zhèng

·

·

wēi

( )脱坯

( )胚胎

( )曹丕

( )接载

( )栽树

( )裁缝

( )撤离

( )清澈

( )车辙

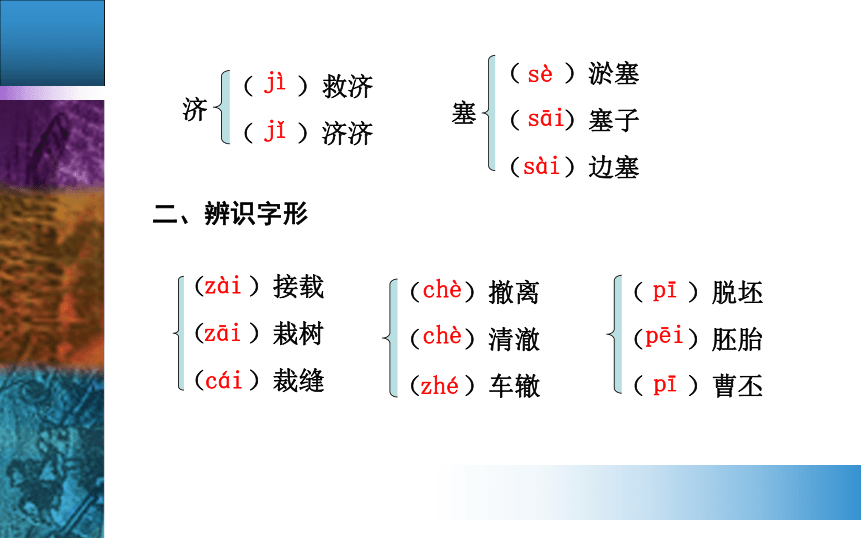

济

( )救济

( )济济

jì

jǐ

塞

( )淤塞

( )塞子

( )边塞

sè

sāi

二、辨识字形

zài

zāi

cái

chè

chè

zhé

pī

pēi

pī

sài

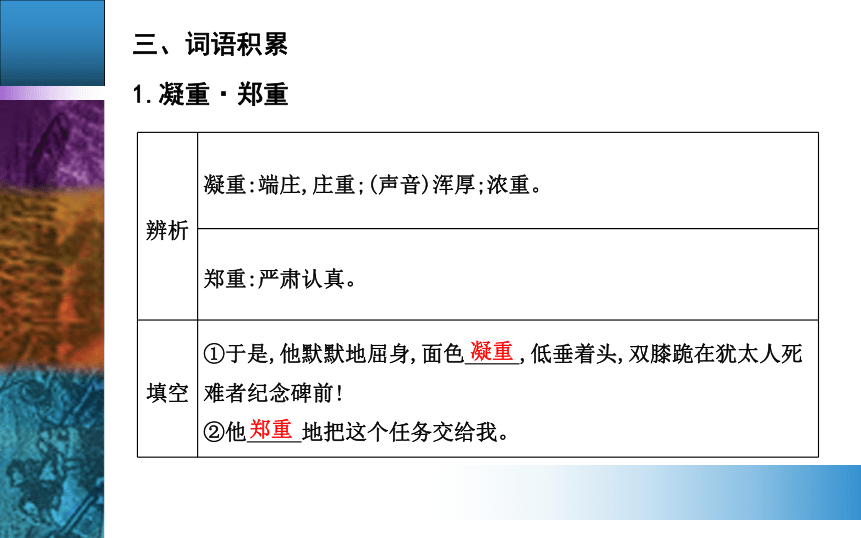

三、词语积累

1.凝重·郑重

辨析 凝重:端庄,庄重;(声音)浑厚;浓重。

郑重:严肃认真。

填空 ①于是,他默默地屈身,面色 ,低垂着头,双膝跪在犹太人死难者纪念碑前!

②他 地把这个任务交给我。

凝重

郑重

2.掩映·辉映

辨析 掩映:彼此遮掩而互相衬托。

辉映:照耀;映射。

填空 ①葱郁高大的古树, 着黄绿琉璃瓦的屋顶和朱红的宫墙。

②东方初晓,山村尚在酣睡,而雪山却早已迎来曙光,多彩的霞光映染雪峰,白雪呈绯红状与彩霞相互 。

掩映

辉映

3.滔滔不绝·侃侃而谈

辨析 滔滔不绝:形容话很多,连续不断。

侃侃而谈:理直气壮、不慌不忙地说话。

填空 ①虽然事先没有准备,但他仍能站在台上 。

②他平时说话 ,可一到公开场合说话就结巴。

侃侃而谈

滔滔不绝

4.汹涌澎湃: 。

、 。

5.瞎子摸鱼: 。

6.同甘共苦: 。

、

形容水势很大,波浪互相撞击,发出巨响。也比喻声势浩大

瞎子去捉鱼。比喻没有明确的目标,盲目行事

共同享受幸福,共同担当艰苦

一、结构脉络

二、内容主旨

《别了,“不列颠尼亚”》

文章报道了香港回归祖国这一重大历史事件,展现了香港回归时人们喜悦、自豪的心情,反映了中国人民对维护国家主权、民族尊严和领土完整的不懈追求。

《县委书记的榜样——焦裕禄》

文章通过记述焦裕禄在担任兰考县委书记时期战“三害”的过程,表达了对焦裕禄的怀念之情,以及对其“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”精神的赞美之情。

任务一 文本梳理细品鉴

(一)阅读《别了,“不列颠尼亚”》,关注文章中时间、场景的转换,把握将新闻事实与背景材料融为一体的写法,找出文中富有意味的细节描写,品析作者的情感态度。

1.阅读《别了,“不列颠尼亚”》一文,注意文中与时间有关的场景描写,概括这些场景描写的主要内容,并思考文章是按照怎样的行文顺序展开的。

答案:场景一:4时30分,降下港督旗帜;4时40分,末任港督告别港督府。

场景二:晚6时15分,在添马舰东面举行象征英国管治结束的告别仪式,降下英国国旗。

场景三:7时45分,广场上开始第二次降旗仪式。

场景四:子夜时分,举行中英香港政权交接仪式,米字旗在香港最后一次降下,五星红旗升起。

场景五:0时40分,查尔斯王子和第28任港督彭定康登上“不列颠尼亚”号,离开香港。

文章是按照时间顺序展开的,从6月30日下午4时30分写到7月1日0时40分,在介绍每一仪式时又适当地插入新闻背景材料。

2.香港回归对于中华民族来说是具有划时代意义的大事,世界各大媒体纷纷聚焦这一时刻,《别了,“不列颠尼亚”》可谓别具一格,也曾在第八届中国新闻奖评选中荣获一等奖。那么,《别了,“不列颠尼亚”》这个标题有什么含义与作用呢

答案:含义:①从字面上看,参加交接仪式的查尔斯王子和末任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中,这是现实的场景;②从象征意义上说,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国对香港长达一个半世纪的殖民统治的终结,中华民族的一段耻辱终被洗刷。

作用:“别了,‘不列颠尼亚’”,一个倒装,一个借代,以强调的句式、具有标志性和象征意味的具体事物,突出而形象地宣告了英国统治的终结,中华民族扬眉吐气时代的到来,既有对侵略者的嘲讽,又有民族自豪之情蕴含其中。

3.结合文中属于背景材料的内容,想一想作者是如何将现实的场景和背景材料有机地融合在一起的。

答案:现实的场景是文章的主要内容,是文章的纲。每一则背景材料的引入都对应一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起,比如提到彭定康离开港督府,就引入了一些关于港督府历史的背景材料;而降旗仪式,则让人联想到156年前,英国远征军第一次将米字旗插上港岛。自然的衔接,使得这些背景材料看上去并不是杂乱无章的,它们是靠现实的场景串在一起,并与之融为一体的。另外,历史与现实像一个个特写镜头,

既形成对比,又让人产生强烈的历史纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵。

(二)细读《县委书记的榜样——焦裕禄》,分析其主要事例的典型性,品味焦裕禄的经典语言。

1.细读课文,对照小标题,看看作者写了哪些具体事例,分析这些事例表现了焦裕禄怎样的形象特点。

答案:(1)焦裕禄上班第二天就下乡调研,从这一事例看出他工作尽职尽责、兢兢业业。

(2)焦裕禄不愿“吃别人嚼过的馍”,背着干粮和调查队一起进行调研,从这一点看出他实事求是,注重调查研究,勇于实践。

(3)安排生产救灾,亲自前往抗灾一线,从这一点看出他心系群众。

(4)身患重病,多次拒绝治疗,把全部心思放在工作上,临终前心系兰考人民,从这一点看出他大公无私,勤政为民,为党和人民的事业鞠躬尽瘁、死而后已。

2.本文是从哪些角度塑造焦裕禄的形象的

答案:一是正面描写,通过焦裕禄的语言、动作展现其高贵的品质;二是侧面烘托,通过兰考百姓、干部对焦裕禄的态度和评价来展现焦裕禄的形象。

3.焦裕禄的很多话语,感人肺腑,发人深思,请找出其中几句,细加品析。

答案:(1)他向大家说:“兰考是个大有作为的地方,问题是要干,要革命……革命者要在困难面前逞英雄。”

品析:从这句话中可以看出焦裕禄不怕困难、乐观向上的精神风貌,他决定在兰考大干一番,改变兰考的局面。

(2)焦裕禄说:“雨天,群众缺烧的,不吃啦!”

品析:从这句话中可以看出他时刻心系百姓、替百姓着想,展现了他的善良、无私。

(3)他说:“灾区群众生活很困难,花这么多钱买药,我能吃得下吗 ”

品析:自己身患重病,不愿治疗,却心系群众,从中可以看出他的大公无私和清正廉洁。

任务二 重点难点全突破

1.这两篇文章都属于新闻作品,一篇是消息,一篇是通讯,对比一下这两种新闻体裁有何不同。

答案:(1)在内容上,消息简洁客观,通讯详细丰富。

(2)在形式上,消息程式性强,通讯创造性强。形式,一般是指文章的结构、语言、表达方式。从结构上看,消息是一种程式化的文体,有常用的模式。消息写作,很大程度上是按着固定的模式进行操作,创造性只体现在一些局部的地方。通讯则不然,它的写作跟一般的记叙文相似,没有固定的格

式,每一篇都有自己独特的结构形式。另外,消息的表达方式和语言也都有一定的程式性,在表达方式方面,消息主要用记叙,别的表达方式用得很少。在语言上,消息运用词语的直接含义,显得简洁朴素、循规蹈矩。而通讯表达方式丰富多样,语言常有新颖独特的创造性运用,显得流光溢彩、摇曳多姿。

(3)在风格上,消息朴实,通讯富有文采。手法的不同自然会造成风格的不同。消息一般没有文学性,朴素实用。通讯则有比较强的文学性,生动活泼而富有文采。

(4)在时效上,通讯不如消息迅速及时。虽然有消息、通讯同时发表的情况,但一般来说,通讯的时效性是赶不上消息的,因为消息内容简洁,篇幅短小,采访快,写稿快。有时事发几分钟,甚至不到一分钟,媒体就开始进行消息报道。而通讯要展示大量的细节,篇幅一般比较长,需要通过采访获得比较详细的信息,写稿时间也要长一些。

2.从今天的角度体会这两篇新闻的历史价值和现实意义。

答案:(1)《别了,“不列颠尼亚”》

历史价值:香港回归对于中华民族来说是具有划时代意义的大事,《别了,“不列颠尼亚”》没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写欢庆回归的人们多么激动,而是选择了英方撤离这样一个角度,并且把末代港督乘英国皇家游轮“不列颠尼亚”号撤离香港这一事件放在一个历史背景中去写,从而更加突出了这一事件的历史意义。

现实意义:香港受英国管治和回归的过程告诉我们落后就要挨打,尊严来自于实力,我们应当珍惜今天繁荣昌盛的局面,努力奋斗,为中华民族的复兴贡献自己的力量。

(2)《县委书记的榜样——焦裕禄》

历史价值:这是发生在兰考“三害”严重、社会主义建设的大背景下的事件,通过详细记录焦裕禄工作和生活的几个瞬间,让我们体会到了焦裕禄大公无私、一心为民的奉献精神,让我们感受到了中国人民改天换地的精神面貌。

现实意义:告诫当下的各级官员应当向焦裕禄学习,不忘初心、廉洁奉公、一心为民。

3.学习了本课之后,我们明确了消息和通讯的区别,请你根据消息的特点,将通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》(可选择任何时段)改成一篇消息稿。

要求:必须依据课本内容,体现焦裕禄精神;300字左右。

答案:参考例文:

制伏“三害”,书记先行

××社兰考×月×日电 新上任的兰考县委书记焦裕禄同志,一上任就下决心与兰考“三害”——内涝、风沙、盐碱进行一场“持久战”。

就在昨天下午,县委书记焦裕禄同志召集县委同志举行会议,焦裕禄书记会上作出了在全县展开大规模追洪水、查风口、探流沙调查研究工作的重大决定。焦裕禄书记强

调:战胜灾害,不能只凭主观愿望,也不能硬干,“瞎子摸鱼”,而是要掌握灾害的底细,作出正确的判断和部署。

会议后,根据焦裕禄书记的指示,兰考县委抽调了120名干部、老农和技术员,组成一支三结合的“三害”调查队,焦裕禄同志和县委其他领导干部都参与其中。

截至本消息发布时,县委组织的调查队已到达全县各地进行调查研究工作。兰考县将集中全县人民的力量,与“三害”决一死战。

一、阅读下文,回答问题。

50小时 虎口拔牙通管道

——贵州“11·26”事故抢险救援

11月26日22时许,在建的沪昆客运专线贵州段大猫坡特大桥12#桥墩的塔吊轰然倒塌。……

为对汽油和火焰实施隔离,救援人员用石棉和不渗透材料对管道底部进行铺垫,并在泄漏点两端和底部浇筑水泥隔断。

(28日)17时41分,焊接堵漏作业重新开始。焊接产生的火花一次次被液氮冷却,“22次!”一旁双手抱着带压泡沫枪的张郭涛默默数着扑火次数,“给我的命令是一秒钟之内必须将泡沫喷射出来,手都麻了,但是精神高度紧张!”

19时50分,管道漏油点焊接完成第一道焊接,彻底切断漏油来源,周边油气浓度检测为零。

20时08分,指挥部下达铁路通车指令。20时24分,现场响起欢呼声,第一列货运列车顺利通过事发地点,沪昆大动脉恢复运营。

11月29日零时,西南成品油管道贵阳—安顺段恢复正常输油,抢修工作完成。此时,张郭涛和其余13位战友已在一线坚守近50个小时……

(选自2013年《人民日报》,有删改)

这篇新闻报道的标题采用了什么形式 有什么作用

解析:结合新闻标题的特点,从内容、主题、手法以及对读者的感染力等角度分析即可。

答案:采用了正标题和副标题的形式。正标题“50小时 虎口拔牙通管道”对新闻主要内容进行了高度概括,并用了形象的比喻来突出当时抢险的危险之大。副标题“贵州‘11·26’事故抢险救援”补充出重要新闻事实。这样安排显得醒目,能吸引读者的阅读兴趣。

二、阅读下文,回答问题。

威武之师 和平之使

周景红

5月9日,俄罗斯举行纪念卫国战争胜利70周年阅兵。作为最大的外国方队,中国人民解放军三军仪仗队102位战士身着最新的14式礼宾服,手持95式突击步枪,伴着苏联经典歌曲《喀秋莎》的旋律,雄健威武地走过莫斯科红场。

这次赴俄阅兵人员平均身高达1.88米。有网友说:“中国军人威武之师,颜值爆表,没看够。”也有网友说:“整齐

的步伐,挺起的胸膛,在彰显军事力量的同时,也体现出中国作为大国在国际中所承担的责任,为维护国际和平所作出的努力。”

“网友自豪的不是我仪仗兵的高和帅,而是他们肩负的和平使命、承载的国家意志。”三军仪仗队政委刘海明说,仪仗队正逐渐被赋予更多军事外交任务,将国家形象生动展现在国际舞台上。

自4月25日抵达莫斯科后,我仪仗兵参加了多次彩排。每次合练,中国军人都给俄军民留下了深刻印象。尤其是在

我仪仗方队改变编排行进方式,将步速由每分钟114步调整为116步,将3名分队长调整为并排前行的情况下,依旧达到了帽线、下颌线、枪线、手线、脚尖线、步幅线“六线合一”的标准。

“仪仗兵的一点一滴都事关民族尊严、国家形象,容不得丝毫失误。”赴俄仪仗方队总教练韩捷说。为确保万无一失,出国前,大到执行任务用的国旗、旗杆和指挥刀,小到一个配饰、一条腰带,他们都做了精心准备。

出国前,三军仪仗队专门派人赴俄勘察情况,并进行了

针对性训练演练。根据阅兵场地和音乐节奏的不同要求,从单兵动作到排面协同,再到方队合练,一个步骤不减,一个环

节不少,一个项目不缺,保证了逐人逐排和整个方队达到最佳水平。

中俄是二战亚洲和欧洲的两个主战场,为战胜法西斯、开创世界和平作出了历史性贡献。这次赴俄参加阅兵前,仪仗队还进行了战史学习,专门组织官兵了解世界反法西斯战争史,重点是俄罗斯卫国战争,增进了官兵对任务的理解。他们还专门请来北大教授,教队员唱《喀秋莎》《莫斯科郊

外的晚上》等经典歌曲。

“正当梨花开遍了天涯/河上飘着柔曼的轻纱/喀秋莎站在那峻峭的岸上/歌声好像明媚的春光……”

4月29日,红场阅兵前的一次夜间彩排,我三军仪仗兵首次在行进中高唱二战时苏联经典歌曲《喀秋莎》,现场一片喝彩声。有的俄仪仗兵激动得眼噙泪花,加入合唱。

我三军仪仗队和俄军仪仗队曾在墨西哥阅兵期间结下深厚友谊。那是2013年9月,我三军仪仗队第二次赴墨参加阅兵。

那次任务前一天下午,墨西哥下起了雨。室内训练时,他们这样排列队伍:一名中国仪仗队员,一名俄罗斯仪仗队员,一中一俄混合编组训练。三军仪仗队大队长李本涛喊第一个口令“一”,俄罗斯队长马上用俄语喊第二个口令

“二”。在两种语言口令的指挥下,这支混合方队的队员,踢起正步来竟很整齐。

5月6日,俄国防部将特制的金色纪念勋章授予我三军仪仗兵,这既体现了中俄两军的友好关系,也是俄方对我仪仗兵前期合练彩排的充分肯定。

平时训练,我三军仪仗队坚持的标准堪称世界一流。

人的步幅有大有小,仪仗兵却要固定在75厘米,并且走百米不差分毫,走百步不差分秒;人正常的眨眼频率为5至10秒1次,他们却要保持40秒眼睛不眨,确保面对外宾时“神采奕奕”;1.65千克重的指挥刀,要在8秒内连续完成拔刀至入鞘的7个动作,难度超乎想象……

练挺拔军姿,他们腰别木制T形架,贴着墙根练站立,对着镜子练仪表;练眼功,他们经常迎着阳光、盯着灯光、瞄着火光练,练到双眼风吹不眨、沙打不迷、虫叮不闭,行注

目礼3分钟不眨眼;练正步,他们绑着4千克重的沙袋,一踢就是成百上千次,有人精确计算了一下,“仪仗兵每人每天所走的正步加起来,3年就是一个两万五千里长征”!

“大国有威仪,和平有底气。”李本涛说,世界许多民众对中国军队并不是十分了解,我仪仗兵走出国门参加阅兵,不仅成为世界民众近距离观察中国军队和中国军人的窗口,

而且一定程度上,也是让世界民众感知中国军队维护和平的决心与能力。

(选自2015年《中国青年报》,有删改)

第一段在新闻中属于什么内容 有什么作用

解析:解答本题,要熟悉新闻的结构。新闻一般包括标题、导语、主体等部分。第一段属于导语,其作用要从内容和结构两方面作答。内容上的作用就是介绍了三军仪仗队出席俄罗斯阅兵的概况,结构上的作用就是为后文介绍三军仪仗队的准备、训练情况做了铺垫。

答案:第一段属于新闻的导语部分,以极简洁的文字,使读者对三军仪仗队出席俄罗斯阅兵的概况有一个大致的了解,吸引读者阅读。为后文介绍三军仪仗队做了铺垫。

分析新闻标题和新闻导语的作用

(一)标题

1.分析新闻标题的表达技巧及其作用。

新闻标题的表达技巧,侧重于修辞手法,因此在解答时,先判断标题运用了什么修辞手法,然后说明这一修辞手法的作用。

2.分析新闻标题对表达主题的作用。

新闻标题往往是对新闻主要内容的高度概括,对揭示新闻主题有着重要的作用,故可以根据标题了解新闻的主要内容,进而分析标题对表达新闻主题所起的作用。

3.分析新闻标题对表达作者观点和感情的作用。

新闻标题的拟定倾注着作者的心血,凝聚着其鲜明的观点态度,因此要明确新闻标题的作用,就需把握作者的观点和情感。

4.分析新闻标题对受众获取信息的作用和对吸引读者的作用。

新闻标题涵盖新闻的主要内容,这是受众获取信息的第一印象,因此分析新闻标题的作用时, 需要考虑这一点。同时,新颖别致的标题能够造成悬念,达到吸引读者阅读的目的,这需要分析标题是如何做到吸引读者的。

当然,并不是所有的新闻标题都需要从以上四个方面进行分析,而是需要根据具体题目而定。

(二)导语

1.从内容角度分析。

分析导语属于哪类导语,概括出了什么事实,为全文奠定了什么基调等。

2.从结构角度分析。

导语往往概括了新闻事实,是总写,引出下文对事实的展开。

3.从社会、读者角度分析。

如导语突出了新闻价值、吸引读者阅读等。

第一单元 中国革命传统作品研习

实用性阅读与交流

3 别了,“不列颠尼亚”

*县委书记的榜样——焦裕禄

1.阅读《别了,“不列颠尼亚”》,关注文章中时间、场景的转换,把握将新闻事实与背景材料融为一体的写法,找出文中富有意味的细节描写,品析作者的情感态度。

2.阅读《县委书记的榜样——焦裕禄》,学习文章通过典型材料来表现人物精神和品格的写法。

3.对比鉴赏,思考这两篇新闻作品在体裁上的异同,探讨作品的历史价值和现实意义。

任务一 文本知识解读

一、走近作者

1.《别了,“不列颠尼亚”》的作者署名为周婷、杨兴,实际上作者是四个人:周树春、杨国强、徐兴堂、胥晓婷。他们都是新华社记者。

2.《县委书记的榜样——焦裕禄》的作者是穆青、冯

健、周原。

穆青(1921—2003),曾任新华通讯社社长,当代著名新闻

记者,他的新闻作品、新闻主张和新闻实践,均成为20世纪中国新闻史上不可或缺的重要部分。

冯健,1925年生,河南新野人。抗战时期和中华人民共和国成立前夕,他主要从事新闻宣传报道工作。1949年后,历任新华通讯社开封分社、江西分社记者,新华社中南总分社、湖北分社记者、编委,新华社国内新闻编辑部副主任、副社长兼总编辑等。

周原,原名乔元庆,新华社记者。

二、探究背景

《别了,“不列颠尼亚”》

本文写于1997年7月1日,也就在那一天的零点,中国香港发生了一件具有重大历史意义的事件,那就是香港回到了祖国的怀抱。《中英南京条约》使香港离开了祖国,被英国管治。为了使香港回归,中国共产党人作出了许多努力,终于,1984年的《中英联合声明》使香港的回归指日可待。经过13年的漫长等待,1997年7月1日零时香港回归祖国的怀抱,在这一庄严时刻到来之际,哪一个中华儿女不热血沸腾呢

《别了,“不列颠尼亚”》就是在这样的背景下创作出来的。

《县委书记的榜样——焦裕禄》

焦裕禄(1922—1964),山东淄博人,干部楷模,中国共产党革命烈士。曾任河南兰考县委书记,在兰考担任县委书记时所表现出来的“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的精神,被后人称之为“焦裕禄精神”。

1922年8月16日,焦裕禄出生在一个贫苦家庭;1946年,加入中国共产党;1950年,被任命为尉氏县大营区委副书记兼区长;1954年8月,相继在哈尔滨工业大学、大连起重机厂机械

加工车间进修;1962年,被调到河南省兰考县担任县委书记;1964年5月14日,因肝癌病逝于郑州,终年42岁。2009年9月10日,在中央宣传部、中央组织部等11个部门联合组织的评选活动中,焦裕禄被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。2019年9月25日,焦裕禄获“最美奋斗者”个人称号。

穆青与冯健、周原一道赴河南兰考采访焦裕禄的事迹,经过两年多的实地考察、访谈,在掌握大量一手材料的基础上,写出了感动亿万读者的名篇《县委书记的榜样——焦裕禄》。

三、拓展知识

根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。

新 闻

“新闻”有广义和狭义之分。广义的“新闻”泛指整个新闻事业;狭义的“新闻”则是指一种文体,包括消息、通讯、评论、特写、访问记等。新闻是一种以记叙为主的文体,它有同记叙文一样的基本要素,但由于各部分的内容要求不同,故其各部分的概述要点不尽相同。但新闻必须

具备五个“W”和一个“H”,即When(时间)、Where(地点)、Who(人物)、What(事件)、Why(原因)、How(结果、意义)等六个要素。新闻的结构一般包括标题、导语、主体、背景、结语五部分。

你搜集的内容:

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、识记字音

凝重( ) 冉冉( ) 掩映( )

紫荆( ) 旗帜( ) 盐碱( )

瘟神( ) 涵闸( ) 房檐( )

癌症( ) 巍然( )

níng

yǎn

jīng

rǎn

jiǎn

wēn

hán

zhì

·

·

·

·

·

·

·

·

·

yán

zhèng

·

·

wēi

( )脱坯

( )胚胎

( )曹丕

( )接载

( )栽树

( )裁缝

( )撤离

( )清澈

( )车辙

济

( )救济

( )济济

jì

jǐ

塞

( )淤塞

( )塞子

( )边塞

sè

sāi

二、辨识字形

zài

zāi

cái

chè

chè

zhé

pī

pēi

pī

sài

三、词语积累

1.凝重·郑重

辨析 凝重:端庄,庄重;(声音)浑厚;浓重。

郑重:严肃认真。

填空 ①于是,他默默地屈身,面色 ,低垂着头,双膝跪在犹太人死难者纪念碑前!

②他 地把这个任务交给我。

凝重

郑重

2.掩映·辉映

辨析 掩映:彼此遮掩而互相衬托。

辉映:照耀;映射。

填空 ①葱郁高大的古树, 着黄绿琉璃瓦的屋顶和朱红的宫墙。

②东方初晓,山村尚在酣睡,而雪山却早已迎来曙光,多彩的霞光映染雪峰,白雪呈绯红状与彩霞相互 。

掩映

辉映

3.滔滔不绝·侃侃而谈

辨析 滔滔不绝:形容话很多,连续不断。

侃侃而谈:理直气壮、不慌不忙地说话。

填空 ①虽然事先没有准备,但他仍能站在台上 。

②他平时说话 ,可一到公开场合说话就结巴。

侃侃而谈

滔滔不绝

4.汹涌澎湃: 。

、 。

5.瞎子摸鱼: 。

6.同甘共苦: 。

、

形容水势很大,波浪互相撞击,发出巨响。也比喻声势浩大

瞎子去捉鱼。比喻没有明确的目标,盲目行事

共同享受幸福,共同担当艰苦

一、结构脉络

二、内容主旨

《别了,“不列颠尼亚”》

文章报道了香港回归祖国这一重大历史事件,展现了香港回归时人们喜悦、自豪的心情,反映了中国人民对维护国家主权、民族尊严和领土完整的不懈追求。

《县委书记的榜样——焦裕禄》

文章通过记述焦裕禄在担任兰考县委书记时期战“三害”的过程,表达了对焦裕禄的怀念之情,以及对其“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”精神的赞美之情。

任务一 文本梳理细品鉴

(一)阅读《别了,“不列颠尼亚”》,关注文章中时间、场景的转换,把握将新闻事实与背景材料融为一体的写法,找出文中富有意味的细节描写,品析作者的情感态度。

1.阅读《别了,“不列颠尼亚”》一文,注意文中与时间有关的场景描写,概括这些场景描写的主要内容,并思考文章是按照怎样的行文顺序展开的。

答案:场景一:4时30分,降下港督旗帜;4时40分,末任港督告别港督府。

场景二:晚6时15分,在添马舰东面举行象征英国管治结束的告别仪式,降下英国国旗。

场景三:7时45分,广场上开始第二次降旗仪式。

场景四:子夜时分,举行中英香港政权交接仪式,米字旗在香港最后一次降下,五星红旗升起。

场景五:0时40分,查尔斯王子和第28任港督彭定康登上“不列颠尼亚”号,离开香港。

文章是按照时间顺序展开的,从6月30日下午4时30分写到7月1日0时40分,在介绍每一仪式时又适当地插入新闻背景材料。

2.香港回归对于中华民族来说是具有划时代意义的大事,世界各大媒体纷纷聚焦这一时刻,《别了,“不列颠尼亚”》可谓别具一格,也曾在第八届中国新闻奖评选中荣获一等奖。那么,《别了,“不列颠尼亚”》这个标题有什么含义与作用呢

答案:含义:①从字面上看,参加交接仪式的查尔斯王子和末任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中,这是现实的场景;②从象征意义上说,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国对香港长达一个半世纪的殖民统治的终结,中华民族的一段耻辱终被洗刷。

作用:“别了,‘不列颠尼亚’”,一个倒装,一个借代,以强调的句式、具有标志性和象征意味的具体事物,突出而形象地宣告了英国统治的终结,中华民族扬眉吐气时代的到来,既有对侵略者的嘲讽,又有民族自豪之情蕴含其中。

3.结合文中属于背景材料的内容,想一想作者是如何将现实的场景和背景材料有机地融合在一起的。

答案:现实的场景是文章的主要内容,是文章的纲。每一则背景材料的引入都对应一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起,比如提到彭定康离开港督府,就引入了一些关于港督府历史的背景材料;而降旗仪式,则让人联想到156年前,英国远征军第一次将米字旗插上港岛。自然的衔接,使得这些背景材料看上去并不是杂乱无章的,它们是靠现实的场景串在一起,并与之融为一体的。另外,历史与现实像一个个特写镜头,

既形成对比,又让人产生强烈的历史纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵。

(二)细读《县委书记的榜样——焦裕禄》,分析其主要事例的典型性,品味焦裕禄的经典语言。

1.细读课文,对照小标题,看看作者写了哪些具体事例,分析这些事例表现了焦裕禄怎样的形象特点。

答案:(1)焦裕禄上班第二天就下乡调研,从这一事例看出他工作尽职尽责、兢兢业业。

(2)焦裕禄不愿“吃别人嚼过的馍”,背着干粮和调查队一起进行调研,从这一点看出他实事求是,注重调查研究,勇于实践。

(3)安排生产救灾,亲自前往抗灾一线,从这一点看出他心系群众。

(4)身患重病,多次拒绝治疗,把全部心思放在工作上,临终前心系兰考人民,从这一点看出他大公无私,勤政为民,为党和人民的事业鞠躬尽瘁、死而后已。

2.本文是从哪些角度塑造焦裕禄的形象的

答案:一是正面描写,通过焦裕禄的语言、动作展现其高贵的品质;二是侧面烘托,通过兰考百姓、干部对焦裕禄的态度和评价来展现焦裕禄的形象。

3.焦裕禄的很多话语,感人肺腑,发人深思,请找出其中几句,细加品析。

答案:(1)他向大家说:“兰考是个大有作为的地方,问题是要干,要革命……革命者要在困难面前逞英雄。”

品析:从这句话中可以看出焦裕禄不怕困难、乐观向上的精神风貌,他决定在兰考大干一番,改变兰考的局面。

(2)焦裕禄说:“雨天,群众缺烧的,不吃啦!”

品析:从这句话中可以看出他时刻心系百姓、替百姓着想,展现了他的善良、无私。

(3)他说:“灾区群众生活很困难,花这么多钱买药,我能吃得下吗 ”

品析:自己身患重病,不愿治疗,却心系群众,从中可以看出他的大公无私和清正廉洁。

任务二 重点难点全突破

1.这两篇文章都属于新闻作品,一篇是消息,一篇是通讯,对比一下这两种新闻体裁有何不同。

答案:(1)在内容上,消息简洁客观,通讯详细丰富。

(2)在形式上,消息程式性强,通讯创造性强。形式,一般是指文章的结构、语言、表达方式。从结构上看,消息是一种程式化的文体,有常用的模式。消息写作,很大程度上是按着固定的模式进行操作,创造性只体现在一些局部的地方。通讯则不然,它的写作跟一般的记叙文相似,没有固定的格

式,每一篇都有自己独特的结构形式。另外,消息的表达方式和语言也都有一定的程式性,在表达方式方面,消息主要用记叙,别的表达方式用得很少。在语言上,消息运用词语的直接含义,显得简洁朴素、循规蹈矩。而通讯表达方式丰富多样,语言常有新颖独特的创造性运用,显得流光溢彩、摇曳多姿。

(3)在风格上,消息朴实,通讯富有文采。手法的不同自然会造成风格的不同。消息一般没有文学性,朴素实用。通讯则有比较强的文学性,生动活泼而富有文采。

(4)在时效上,通讯不如消息迅速及时。虽然有消息、通讯同时发表的情况,但一般来说,通讯的时效性是赶不上消息的,因为消息内容简洁,篇幅短小,采访快,写稿快。有时事发几分钟,甚至不到一分钟,媒体就开始进行消息报道。而通讯要展示大量的细节,篇幅一般比较长,需要通过采访获得比较详细的信息,写稿时间也要长一些。

2.从今天的角度体会这两篇新闻的历史价值和现实意义。

答案:(1)《别了,“不列颠尼亚”》

历史价值:香港回归对于中华民族来说是具有划时代意义的大事,《别了,“不列颠尼亚”》没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写欢庆回归的人们多么激动,而是选择了英方撤离这样一个角度,并且把末代港督乘英国皇家游轮“不列颠尼亚”号撤离香港这一事件放在一个历史背景中去写,从而更加突出了这一事件的历史意义。

现实意义:香港受英国管治和回归的过程告诉我们落后就要挨打,尊严来自于实力,我们应当珍惜今天繁荣昌盛的局面,努力奋斗,为中华民族的复兴贡献自己的力量。

(2)《县委书记的榜样——焦裕禄》

历史价值:这是发生在兰考“三害”严重、社会主义建设的大背景下的事件,通过详细记录焦裕禄工作和生活的几个瞬间,让我们体会到了焦裕禄大公无私、一心为民的奉献精神,让我们感受到了中国人民改天换地的精神面貌。

现实意义:告诫当下的各级官员应当向焦裕禄学习,不忘初心、廉洁奉公、一心为民。

3.学习了本课之后,我们明确了消息和通讯的区别,请你根据消息的特点,将通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》(可选择任何时段)改成一篇消息稿。

要求:必须依据课本内容,体现焦裕禄精神;300字左右。

答案:参考例文:

制伏“三害”,书记先行

××社兰考×月×日电 新上任的兰考县委书记焦裕禄同志,一上任就下决心与兰考“三害”——内涝、风沙、盐碱进行一场“持久战”。

就在昨天下午,县委书记焦裕禄同志召集县委同志举行会议,焦裕禄书记会上作出了在全县展开大规模追洪水、查风口、探流沙调查研究工作的重大决定。焦裕禄书记强

调:战胜灾害,不能只凭主观愿望,也不能硬干,“瞎子摸鱼”,而是要掌握灾害的底细,作出正确的判断和部署。

会议后,根据焦裕禄书记的指示,兰考县委抽调了120名干部、老农和技术员,组成一支三结合的“三害”调查队,焦裕禄同志和县委其他领导干部都参与其中。

截至本消息发布时,县委组织的调查队已到达全县各地进行调查研究工作。兰考县将集中全县人民的力量,与“三害”决一死战。

一、阅读下文,回答问题。

50小时 虎口拔牙通管道

——贵州“11·26”事故抢险救援

11月26日22时许,在建的沪昆客运专线贵州段大猫坡特大桥12#桥墩的塔吊轰然倒塌。……

为对汽油和火焰实施隔离,救援人员用石棉和不渗透材料对管道底部进行铺垫,并在泄漏点两端和底部浇筑水泥隔断。

(28日)17时41分,焊接堵漏作业重新开始。焊接产生的火花一次次被液氮冷却,“22次!”一旁双手抱着带压泡沫枪的张郭涛默默数着扑火次数,“给我的命令是一秒钟之内必须将泡沫喷射出来,手都麻了,但是精神高度紧张!”

19时50分,管道漏油点焊接完成第一道焊接,彻底切断漏油来源,周边油气浓度检测为零。

20时08分,指挥部下达铁路通车指令。20时24分,现场响起欢呼声,第一列货运列车顺利通过事发地点,沪昆大动脉恢复运营。

11月29日零时,西南成品油管道贵阳—安顺段恢复正常输油,抢修工作完成。此时,张郭涛和其余13位战友已在一线坚守近50个小时……

(选自2013年《人民日报》,有删改)

这篇新闻报道的标题采用了什么形式 有什么作用

解析:结合新闻标题的特点,从内容、主题、手法以及对读者的感染力等角度分析即可。

答案:采用了正标题和副标题的形式。正标题“50小时 虎口拔牙通管道”对新闻主要内容进行了高度概括,并用了形象的比喻来突出当时抢险的危险之大。副标题“贵州‘11·26’事故抢险救援”补充出重要新闻事实。这样安排显得醒目,能吸引读者的阅读兴趣。

二、阅读下文,回答问题。

威武之师 和平之使

周景红

5月9日,俄罗斯举行纪念卫国战争胜利70周年阅兵。作为最大的外国方队,中国人民解放军三军仪仗队102位战士身着最新的14式礼宾服,手持95式突击步枪,伴着苏联经典歌曲《喀秋莎》的旋律,雄健威武地走过莫斯科红场。

这次赴俄阅兵人员平均身高达1.88米。有网友说:“中国军人威武之师,颜值爆表,没看够。”也有网友说:“整齐

的步伐,挺起的胸膛,在彰显军事力量的同时,也体现出中国作为大国在国际中所承担的责任,为维护国际和平所作出的努力。”

“网友自豪的不是我仪仗兵的高和帅,而是他们肩负的和平使命、承载的国家意志。”三军仪仗队政委刘海明说,仪仗队正逐渐被赋予更多军事外交任务,将国家形象生动展现在国际舞台上。

自4月25日抵达莫斯科后,我仪仗兵参加了多次彩排。每次合练,中国军人都给俄军民留下了深刻印象。尤其是在

我仪仗方队改变编排行进方式,将步速由每分钟114步调整为116步,将3名分队长调整为并排前行的情况下,依旧达到了帽线、下颌线、枪线、手线、脚尖线、步幅线“六线合一”的标准。

“仪仗兵的一点一滴都事关民族尊严、国家形象,容不得丝毫失误。”赴俄仪仗方队总教练韩捷说。为确保万无一失,出国前,大到执行任务用的国旗、旗杆和指挥刀,小到一个配饰、一条腰带,他们都做了精心准备。

出国前,三军仪仗队专门派人赴俄勘察情况,并进行了

针对性训练演练。根据阅兵场地和音乐节奏的不同要求,从单兵动作到排面协同,再到方队合练,一个步骤不减,一个环

节不少,一个项目不缺,保证了逐人逐排和整个方队达到最佳水平。

中俄是二战亚洲和欧洲的两个主战场,为战胜法西斯、开创世界和平作出了历史性贡献。这次赴俄参加阅兵前,仪仗队还进行了战史学习,专门组织官兵了解世界反法西斯战争史,重点是俄罗斯卫国战争,增进了官兵对任务的理解。他们还专门请来北大教授,教队员唱《喀秋莎》《莫斯科郊

外的晚上》等经典歌曲。

“正当梨花开遍了天涯/河上飘着柔曼的轻纱/喀秋莎站在那峻峭的岸上/歌声好像明媚的春光……”

4月29日,红场阅兵前的一次夜间彩排,我三军仪仗兵首次在行进中高唱二战时苏联经典歌曲《喀秋莎》,现场一片喝彩声。有的俄仪仗兵激动得眼噙泪花,加入合唱。

我三军仪仗队和俄军仪仗队曾在墨西哥阅兵期间结下深厚友谊。那是2013年9月,我三军仪仗队第二次赴墨参加阅兵。

那次任务前一天下午,墨西哥下起了雨。室内训练时,他们这样排列队伍:一名中国仪仗队员,一名俄罗斯仪仗队员,一中一俄混合编组训练。三军仪仗队大队长李本涛喊第一个口令“一”,俄罗斯队长马上用俄语喊第二个口令

“二”。在两种语言口令的指挥下,这支混合方队的队员,踢起正步来竟很整齐。

5月6日,俄国防部将特制的金色纪念勋章授予我三军仪仗兵,这既体现了中俄两军的友好关系,也是俄方对我仪仗兵前期合练彩排的充分肯定。

平时训练,我三军仪仗队坚持的标准堪称世界一流。

人的步幅有大有小,仪仗兵却要固定在75厘米,并且走百米不差分毫,走百步不差分秒;人正常的眨眼频率为5至10秒1次,他们却要保持40秒眼睛不眨,确保面对外宾时“神采奕奕”;1.65千克重的指挥刀,要在8秒内连续完成拔刀至入鞘的7个动作,难度超乎想象……

练挺拔军姿,他们腰别木制T形架,贴着墙根练站立,对着镜子练仪表;练眼功,他们经常迎着阳光、盯着灯光、瞄着火光练,练到双眼风吹不眨、沙打不迷、虫叮不闭,行注

目礼3分钟不眨眼;练正步,他们绑着4千克重的沙袋,一踢就是成百上千次,有人精确计算了一下,“仪仗兵每人每天所走的正步加起来,3年就是一个两万五千里长征”!

“大国有威仪,和平有底气。”李本涛说,世界许多民众对中国军队并不是十分了解,我仪仗兵走出国门参加阅兵,不仅成为世界民众近距离观察中国军队和中国军人的窗口,

而且一定程度上,也是让世界民众感知中国军队维护和平的决心与能力。

(选自2015年《中国青年报》,有删改)

第一段在新闻中属于什么内容 有什么作用

解析:解答本题,要熟悉新闻的结构。新闻一般包括标题、导语、主体等部分。第一段属于导语,其作用要从内容和结构两方面作答。内容上的作用就是介绍了三军仪仗队出席俄罗斯阅兵的概况,结构上的作用就是为后文介绍三军仪仗队的准备、训练情况做了铺垫。

答案:第一段属于新闻的导语部分,以极简洁的文字,使读者对三军仪仗队出席俄罗斯阅兵的概况有一个大致的了解,吸引读者阅读。为后文介绍三军仪仗队做了铺垫。

分析新闻标题和新闻导语的作用

(一)标题

1.分析新闻标题的表达技巧及其作用。

新闻标题的表达技巧,侧重于修辞手法,因此在解答时,先判断标题运用了什么修辞手法,然后说明这一修辞手法的作用。

2.分析新闻标题对表达主题的作用。

新闻标题往往是对新闻主要内容的高度概括,对揭示新闻主题有着重要的作用,故可以根据标题了解新闻的主要内容,进而分析标题对表达新闻主题所起的作用。

3.分析新闻标题对表达作者观点和感情的作用。

新闻标题的拟定倾注着作者的心血,凝聚着其鲜明的观点态度,因此要明确新闻标题的作用,就需把握作者的观点和情感。

4.分析新闻标题对受众获取信息的作用和对吸引读者的作用。

新闻标题涵盖新闻的主要内容,这是受众获取信息的第一印象,因此分析新闻标题的作用时, 需要考虑这一点。同时,新颖别致的标题能够造成悬念,达到吸引读者阅读的目的,这需要分析标题是如何做到吸引读者的。

当然,并不是所有的新闻标题都需要从以上四个方面进行分析,而是需要根据具体题目而定。

(二)导语

1.从内容角度分析。

分析导语属于哪类导语,概括出了什么事实,为全文奠定了什么基调等。

2.从结构角度分析。

导语往往概括了新闻事实,是总写,引出下文对事实的展开。

3.从社会、读者角度分析。

如导语突出了新闻价值、吸引读者阅读等。