高中语文统编版(部编版)选择性必修上册5(《论语》十二章 大学之道 人皆有不忍人之心)(81张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修上册5(《论语》十二章 大学之道 人皆有不忍人之心)(81张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-11 21:43:38 | ||

图片预览

文档简介

(共81张PPT)

第二单元 研读先秦诸子散文,理解

传统文化之根

本单元共有六篇文章。这些作品是先秦诸子的一些经典论说,都是先秦诸子对社会人生的洞察和思考,都涉及了对修身养性的探讨和研究。

《<论语>十二章》 《大学之道》 《人皆有不忍人之心》表现的都是儒家思想,是儒家关于认识自我、加强自我修养的“爱”的思想。《<老子>四章》谈自我修养、自我设计,以及如何对待事物变化的问题。《五石之瓠》是谈对待事物价值大小的问题,要达到因物尽用,用物之大用,最大限度地发掘事物的价值和作用。《兼爱》要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。

1.掌握本单元中出现的重要文言实词、虚词及文言句式等,了解先秦诸子及其文章的历史文化背景和整体情况。

2.感受先秦诸子或雍容或犀利或雄奇或朴拙的论说风格,理解各家论说的方法,领悟其妙处。

3.思考先秦诸子思想学说对立德树人、修身养性的现实意义,学习借鉴他们立身处世的方法和态度。

1.知人论世,了解文本。

利用本书每课的“任务一” ,了解作者的生平经历和创作风格、作品的创作背景等,把握作品的主要内容。

2.理清脉络,把握思路。

本单元的文本是先秦诸子散文,是作者提出自己的主张、阐释自己的观点态度的文章。这类文章往往结构谨严,层次清楚,思路严密。理清了思路层次,就可以较为容易地理解文章采用的论证方法,更准确地把握作者的观点态度。

3.比较鉴赏,探究文本。

同一主题之下,不同的文学体裁有不同的艺术表现形式,即使是同一文学体裁,也有诸多差异。从语言、构思、手法、观点等多个角度比较鉴赏,探究作者独特的艺术创造。

4.养成习惯,积累经验。

根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究性论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,养成写读书笔记的习惯,积累、丰富、提升自己的文学鉴赏经验。

5 《论语》十二章

大学之道

人皆有不忍人之心

1.阅读文章,积累重要文言实词、虚词和特殊句式,推敲句子含义,提高文言文阅读能力。

2.梳理作品思路,了解作品的主要观点,体味儒家诸子的思想魅力。

3.赏析论述道理的巧妙之处,并探究作品的语言特点。

任务一 文本知识解读

一、拓展知识

根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。

孔 子

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,鲁国

陬邑(今山东曲阜东南)人,春秋末期思想家、

政治家、教育家,儒家学派创始人。孔子开创

了私人讲学之风。相传先后有弟子三千人,其中

《论语》十二章

著名的有七十余人。其学以“仁”为核心,以“孝悌”为仁之本,“仁”的实行则以“礼”为规范。他曾带领部分弟子周游列国十三年,晚年致力于教育,整理《诗》《书》等古代文献。孔子去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。孔子被列为“世界十大文化名人”之首,其思想对中国和世界都有深远的影响。

《论语》

《论语》是孔门弟子集体智慧的结晶,是记录孔子及其弟子言行的一部书。内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相与谈论。共20篇。其东汉时被列为“七经”之一,宋代时与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。

你搜集的内容:

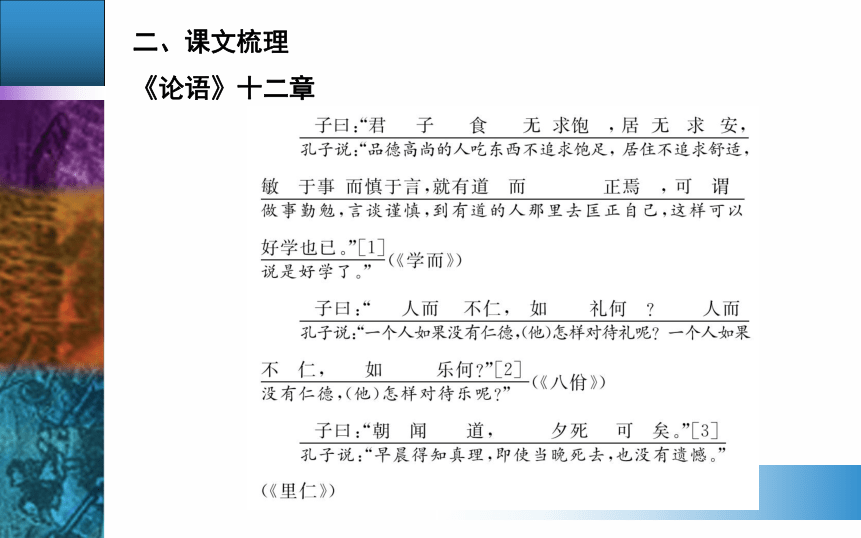

二、课文梳理

《论语》十二章

[品读鉴赏]

[1]这是对“什么是好学”这一问题的一种回答,包括四个方面。前两个方面说不要做什么,后两个方面说要做什么。孔子说能做到这四点就是好学,凸显了古人以完善道德品质为基点的教育思想。

[2]乐是人们表达思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现,而仁则是人内心的道德情感和要求,所以礼、乐反映仁德。

[3]“道”在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,也是“朝闻道,夕死可矣”一句话所包含的深刻内涵。

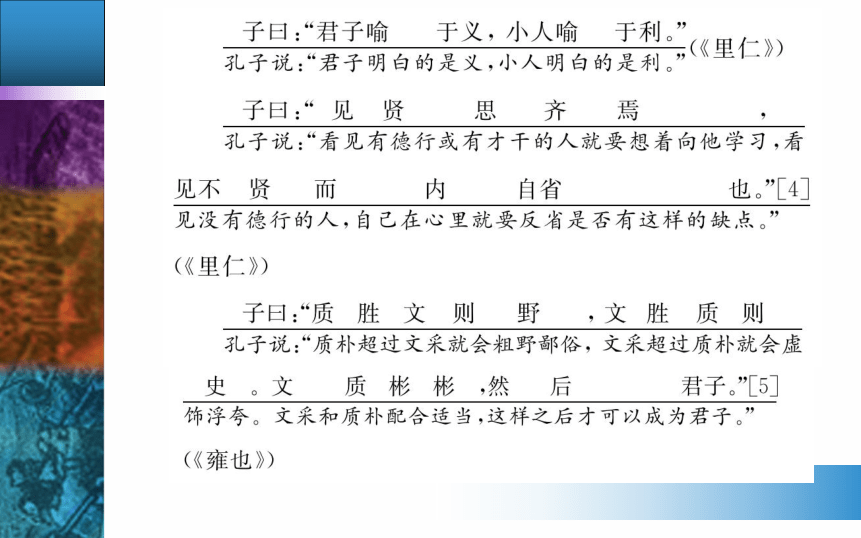

[4]自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。

[5]孔子说明了文与质的关系和君子的人格模式,高度概括了自己的文、质思想。文与质是对立统一、互相依存的,不可分离。质朴与文采同样重要。

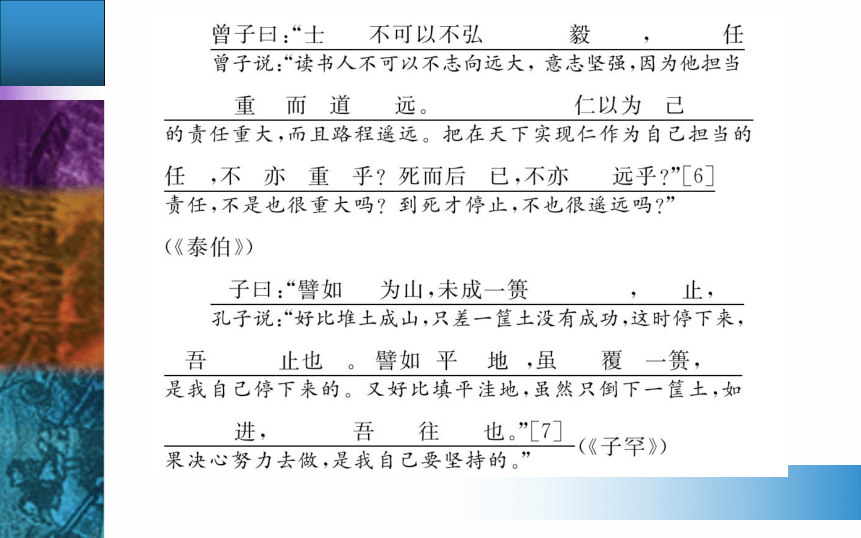

[6]曾子认为,“仁”应该是读书人毕生追求的目标,而且责任重大,应为此奋斗终生。

[7]孔子用堆土成山这一比喻,说明做事不可半途而废,要持之以恒,进退的责任在自己而不在别人。

[8]“克己复礼”就是通过人的道德修养自觉地遵守“礼”的规定。孔子认为,如果放任人的本性而不立足于礼,那么整个社会从个人到整体都会乱了套,“仁”从这个层面上说,是“礼”的内化和自觉。

[9]孔子以反问的语气强调,要做到“仁”,关键在自己,自己不追求,再好的目标也等于零。

[10]孔子认为,一切行为都应依照“礼”的准则。运用排比的修辞手法,突出了“礼”在人的思想、情感和行为等方面的规范、约束作用。

[11]颜渊听了孔子的教诲,既然“仁”是落实在“视、听、言、动”的行为当中的,那么最重要的就是实践了。

[12]在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“己所不欲,勿施于人”。它在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。

[13]这是孔子对诗歌的社会作用高度的赞颂。诗歌批评中津津乐道的诗的认识、教育、审美三大作用,在孔子的这段话里可以找到依据。

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、通假字

知者不惑(“ ”同“ ”)

知

智

二、一词多义

1.兴

(1)《诗》可以兴( )

(2)政通人和,百废具兴(《岳阳楼记》)( )

(3)积土成山,风雨兴焉(《劝学》)( )

·

·

·

动词,指激发人的感情

动词,兴建

动词,起

2.而

(1)敏于事而慎于言 ( )

(2)人而不仁 ( )

(3)有一言而可以终身行之者乎( )

3.喻

(1)君子喻于义,小人喻于利( )

(2)引喻失义(《出师表》) ( )

·

·

连词,表并列

连词,如果

连词,表顺承

·

·

·

动词,知晓,明白

动词,称引,譬喻

__________________

_________

___________

三、古今异义

1.文胜质则史

古义:

今义:历史

2.有一言而可以终身行之者乎

古义:

今义:一句话

3.小子何莫学夫《诗》

古义:

今义:男孩子;人(用于男性,含轻蔑意)

·

·

·

·

·

虚饰,浮夸

一个字

老师对学生的称呼

四、词类活用

1.君子食无求饱 ( )

2.如礼何 ( )

3.如乐何 ( )

4.见贤思齐焉 ( )

5.迩之事父,远之事君 ( )

6.可以群,可以怨 ( )

名词作动词,吃饭

名词作动词,对待礼

名词作动词,对待乐

形容词作名词,贤能的人

·

·

·

·

·

·

·

名词作动词,侍奉

名词作动词,指提高人际交往能力

__________________

________________

五、指出下列句子的文言句式并翻译

1.如礼何 ( )

译文:

2.可谓好学也已。( )

译文:

固定句式

怎样对待礼呢

判断句

可以称得上是好学了。

一、结构脉络

二、内容主旨

《<论语>十二章》

本文告诉我们做人应当敏事慎言、坚持学习、见贤思齐、文质兼美、坚持不懈、宽容、克己复礼,学习《诗经》,不能见利忘义。

任务一 文本梳理细品鉴

通读课文,了解作品的主要观点,梳理作品思路,体味儒家思想的魅力。

1.通读《<论语>十二章》,思考这几章分别告诉我们哪些为人处世的道理。

答案:第一章:作为一个君子,为学要修身养性、安贫乐道,要善于抵制物欲,不断向有道之人学习,做事要勤勉,要尽可能地把精力用于追求理想和真理。

第二章:为人处世要以“仁”为核心,没有仁德的人,根本谈不上礼、乐的问题。

第三章:要有执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。

第四章:追求个人利益,先考虑所得是否合于道义,不能因利忘义。

第五章:应当向贤者学习,见不贤者自我反省。

第六章:只有文质双修,才能成为合格的君子。

第七章:读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才可以不半途而废,才可以实现自己的理想。

第八章:无论是做学问,还是为人处世,都应自觉自愿地坚持下去。如若半途而废,只会前功尽弃,留下终身遗憾。

第九章:一个人要达成完美的人格修养,智、仁、勇三种品质缺一不可,它们是君子的基本品质。

第十章:“仁”的关键是克己复礼,具体是要“视、听、言、动”都符合礼。

第十一章:待人要宽容,不能强求别人。

第十二章:要好好学习,学习《诗经》尤其具有十分重要的意义。

2.《论语》是一部语录体著作,其在语言风格上有哪些特色

答案:(1)语言口语化,亲切自然。《论语》基本是口语,明白易懂,文字简括,一般只叙说自己的观点,而不加以充分的展开与论证,从而形成“质朴”的语言风格。《论语》“辞以简隽称美,意以微妙见深”,因而“文缓而旨远,余味曲包,语约而有余于意,其味黯然而长,其光油然而幽”。《论语》文字虽极简朴直截,但能把孔子的积极的思想清楚地表达出来。

(2)简洁明快,表达准确。《论语》语言的简洁明快、表达准确在古代典集中是绝无仅有的,许多复杂的社会现象、品格修养、礼义规范、伦理道德等问题,在《论语》中往往只言片语就概括得十分准确,但同时又含蓄而不直白,委婉而不虚浮,是就是是,不是就是不是,很少在论语中看到模棱两可的话,语气恳切明快,语言洗练精准。尤其是孔子的语言,虽然生活化,但绝不拉杂,能用一句话说清楚的绝不多说一句,能用一个字表达的绝不多用一个字,可谓惜言如金。

(3)含蓄隽永,耐人寻味。《论语》是语录体散文,主要是记言,主要特点是语言简练,用意深远,有一种雍容和顺、迂徐含蓄的风格,言简意赅,耐人寻味。由于孔子对现实人生有着深刻的体察,因此在《论语》中有许多言简意赅、富于哲理性与启示性的语句。这些语句大都抑扬顿挫,朗朗上口,读来给人以节奏明快、音韵和谐的感受,颇似后世的散文诗,以其思想的丰富深刻与表达的生动传神、韵致的含蓄隽永而受到推崇。

任务二 重点难点全突破

1.《<论语>十二章》中讲到了作为君子应具备的为学精神、为人品格及人格模式。请选择其中最能触动你的一章,展开阐释,表达你的认识和感受。

答案:参考例文:“曾子曰:‘士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ’”曾子这句话的大意是读书人要有远大的志向与坚毅的品格,要用自己的一生去践行“仁”。

孔子周游列国,传播自己“仁”的思想。虽说他并没有得到重用,没有实现自己的政治抱负,但他仍不断地去寻找——去寻找机会实现自己的理想。有人形容他“累累若丧家之狗”,当他知道后却欣然笑曰:“然哉!然哉!”这是一种对人生的豁达态度,这是即使前途渺茫,仍然为了自己的理想去不断探寻的坚韧。

从孔子到批判孔子的鲁迅,从士到知识分子,他们都在不断寻找着归宿,寻找着自己的精神家园。这便是中国知识分子的正气,是中国知识分子的传统。生活在新时代的我们,作为未来的知识分子,有责任继承和弘扬这份传统,永不言弃地在自己的领域里耕耘,不懈地追寻自己的梦想。

2.如何理解“朝闻道,夕死可矣”的深刻内涵

答案:观点一:“朝闻道,夕死可矣”重实践。孔子用自己的一生推行他的政治主张,实践他的道德理想,孜孜不倦,死而后已。孔子为“道”而生,为“道”而死。

观点二:“朝闻道,夕死可矣”强调牺牲精神。一个人有志于“仁”,就要终身实践,即使为此牺牲生命,也在所不辞,无怨无悔。“朝闻道,夕死可矣”正是把“仁”看作最高的道德修养,且置于生死之上。

任务一 文本知识解读

一、拓展知识

根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。

《礼记》

《大学之道》节选自《礼记·大学》。《礼记》亦称《小戴记》或《小戴礼记》,儒家经典之一,是中国古代重要的典章制度选集,相传由西汉戴圣编纂,今本为东汉郑玄注本,有《曲礼》《檀弓》《王制》《月令》《礼运》《学记》《乐记》《中庸》

大学之道

《大学》等四十九篇,大都为孔子弟子及其再传、三传弟子等所作,是研究中国古代社会情况、儒家学说和文物制度的参考书。注释有东汉郑玄《礼记注》,唐代孔颖达《礼记正义》,清代朱彬《礼记训纂》、孙希旦《礼记集解》等。

你搜集的内容:

二、课文梳理

大学之道

[品读鉴赏]

[1]“明明德”“亲民”“止于至善”是本文的三个纲。“明明德”是大学教育的起点,也是儒家修身的基点。“止于至善”是“明明德”“亲民”的最高阶段。

[2]“知止”“定”“静”“安”“虑”“得”是实现“三纲”的六个步骤。

[3]“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”是八目。“格物、致知、诚意、正心”对应的是三纲中的明明德阶段,“修身”是前四者的发展终点;“齐家、治国、平天下”对应的是三纲中亲民阶段,“修身”是后三者的发展起点。

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、一词多义

1.治

(1)先治其国 ( )

(2)不效,则治臣之罪(《出师表》) ( )

(3)此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉(《齐桓晋文之事》)

( )

·

·

·

动词,治理

动词,惩治

动词,讲求

2.道

(1)大学之道 ( )

(2)知所先后,则近道矣 ( )

(3)任重而道远 ( )

(4)不足为外人道也(《桃花源记》) ( )

(5)得道者多助,失道者寡助(《得道多助,失道寡助》)

( )

·

·

·

名词,原则

名词,规律,宗旨

名词,道路

·

·

动词,说

名词,正道

__________

二、古今异义

1.大学之道

古义:

今义:实施高等教育的学校的一种,包括综合大学和专科大学、学院

2.定而后能静

古义:

今义:安定不动(跟“动”相对)

·

·

指穷理、正心、修身、治人的学问

心不妄动

·

三、词类活用

1.先齐其家 ( )

2.先正其心 ( )

3.先诚其意 ( )

四、指出下列句子的文言句式并翻译

古之欲明明德于天下者( )

译文:

形容词的使动用法,使……整齐有序

形容词的使动用法,使……端正

形容词的使动用法,使……真诚

状语后置句

古代那些想要在天下彰明美德的人。

·

·

·

一、结构脉络

二、内容主旨

本文着重阐述了提高个人修养、培养良好的道德品质与齐家、治国、平天下之间的重要关系,其中心思想可以概括为“修己以安百姓”,并以三纲领“明明德、亲民、止于至善”和八条目“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”为主题。

任务一 文本梳理细品鉴

通读课文,了解作品的主要观点,梳理作品思路,体味儒家思想的魅力。

1.从《大学之道》中,我们可知“三纲八目”分别指的是什么 它们之间有着怎样的联系

答案:“三纲”指明明德、亲民、止于至善。“八目”指格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。“八目”是实现“三纲”的具体步骤。“八目”的中心环节是修身,格物、致知是修身的外部途径,诚意、正心是修身的内在前提,齐家、治国、平天下是修身的更高层次的自我实现,所以《大学》第一篇在结尾又说:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”

2.“修身”“齐家”“治国”“平天下”四者之间有何关系 要达到“修身”,需经过哪些步骤

答案:“修身”的意思是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对个人修养的最高要求,它是“齐家”“治国”“平天下”的根本。“齐家”是指善于处理好家庭或家族内部的关系,它是“治国”“平天下”的基础。“治国”和“平天下”是“齐家”的扩大和延伸。

“修身”需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤。“格物、致知”就是通过对事物的研究而获得对世界的正确认识的过程,为下一步“诚意”“正心”奠定基础。“诚意”指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。所谓“正心”,就是教人防止个人感情的偏向。做到以上四点,就可以达到“修身”的目的了。

1.《大学之道》在语言和结构上有何特点

答案:语言上:善于运用对仗和排比,句式整齐,有气势。比如,“定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”。

结构上:思路简洁清晰,开篇提出论点,然后进行分析,最后得出结论。

任务二 重点难点全突破

2.《大学之道》在论证上有什么特色

答案:采用了递进论述的方法。如“古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者……家齐而后国治,国治而后天下平”这段论述,先是由大至小,条目之间是条件关系:平天下必先治国,治国必先齐家,齐家必先修身,修身必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知,致知必先格物。再由小至大,条目之间是因果关系:物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。条目之间脉络清晰,逻辑严密,剖析深刻。

任务一 文本知识解读

一、拓展知识

根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。

孟 子

孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹

(今山东邹城东南)人。战国时期思想家、政

治家、教育家,儒家学派代表人物之一,地位

仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。孟子将

人皆有不忍人之心

孔子“仁”的观念发展为“仁政”学说,最早提出“民贵君轻”的思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,有“亚圣”之称。

《孟子》

《人皆有不忍人之心》出自《孟子·公孙丑上》。《孟子》是儒家经典之一,战国时孟子及其弟子万章等著。一说是孟子弟子、再传弟子的记录。《汉书·艺文志》著录十一篇,现存七篇。相传另有《孟子外书》四篇,已佚,今本《外书》系明人伪作。书中记载了孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动,为研究孟子的主要材料。注释有东汉赵岐《孟子章句》、南宋朱熹《孟子集注》、清代焦循《孟子正义》、清代戴震《孟子字义疏证》等。

你搜集的内容:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

二、课文梳理

人皆有不忍人之心

[品读鉴赏]

[1]开门见山,旗帜鲜明地点明论点——“人皆有不忍人之心”。

[2]运用排比句式,充分透彻地说明“人皆有不忍人之心”是天生的,不是因为某种目的才存在的。

[3]运用排比句式,说明人天生就有“恻隐、羞恶、辞让、是非”这四心,也天生有“仁、义、礼、智”这四端的道理,在增强语势的同时,也充分凸显出孟子的主张——“性善论”。

[4]这里将“四端”比作“火之始然”“泉之始达”,说明“四端”的发展还要靠“扩而充之”,即后天的努力。

[5]通过将“充之”“足以保四海”与“不充之”“不足以事父母”进行对比,充分说明后天努力的重要作用。

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、通假字

1.非所以内交于孺子之父母也(“ ”同“ ”, )

2.若火之始然(“ ”同“ ”)

一、一词多义

1.斯

(1)斯有不忍人之政矣 ( )

(2)登斯楼也(《岳阳楼记》) ( )

·

·

内

纳

结交

然

燃

连词,就

指示代词,此

2.是

(1)由是观之 ( )

(2)无是非之心 ( )

3.恶

(1)无羞恶之心 ( )

(2)以小易大,彼恶知之(《齐桓晋文之事》)

( )

(3)死亦我所恶(《鱼我所欲也》) ( )

·

·

·

指示代词,此

形容词,正确

动词,憎恶

·

·

疑问代词,怎么,哪里

动词,讨厌,憎恨

三、古今异义

1.无是非之心,非人也

古义:

今义:不属于人应有的

2.自贼者也

古义:

今义:偷东西的人

·

·

不是人

伤害

·

四、指出下列句子的文言句式并翻译

1.无恻隐之心,非人也。 ( )

译文:

2.谓其君不能者,贼其君者也。 ( )

译文:

3.非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也。

( )

译文:

判断句、省略句

(一个人)如果没有同情之心,简直不是人。

判断句

认为他的君主不行的人,就是伤害他的君主的人。

判断句、介词结构后置句

不是为了要和小孩子的父母结交,不是为了要在

乡邻朋友中博取名誉。

一、结构脉络

二、内容主旨

本文从“人皆有不忍人之心”写起,由“不忍人之心”的仁心导出仁政。文章在强调后天教养的重要性时,也阐释了“不忍人之心”对个人和国家的重要作用。

任务一 文本梳理细品鉴

通读课文,了解作品的主要观点,梳理作品思路,体味儒家思想的魅力。

1.《人皆有不忍人之心》是如何运用比喻手法展开论证的

答案:本文善用比喻论证,在论证过程中以生活中常见的事物为喻体,既使语言生动形象,用形象贴切的方式阐述晦涩深奥的道理,具有直观性,又含义丰富,具有揭示事物本质的深刻性。如“人之有是四端也,犹其有四体也”,把人有仁义礼智四种发端比作人有四肢,形象地说明了这是人本来就具有的美好品德。如果坚持扩大、充实它们,“若火之始然,泉之始达”,最终会形成燎原之势,最终将汇聚成大江大河。

2.《人皆有不忍人之心》是如何运用排比手法阐述观点的

答案:从形式上讲,“非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也”“无恻隐之心,非人也……是非之心,智之端也”等句子,句式整齐中又有变化,读起来气势盛,声调铿锵,富于音乐性;从内容上讲,能突出思想,加强感情。“无恻隐之心,非人也……无是非之心,非人也”,运用排比的手法,层层铺陈,说明恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心是“人”和“非人”的区别,不但加强了思想上的说服力,而且加强了情绪上的感染力。

1.通读《人皆有不忍人之心》,明确“四端”指的是什么。结合实际思考孟子关于“四端”对为人处世、治理天下的重要性的论述是否合理。

任务二 重点难点全突破

答案:“四端”指儒家认为人应有的四种德行,即“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也”。这种论述合理。当时人们的思想还没有十分开化,奴隶主虐待奴隶的事情经常发生,而且社会上还有各种处罚犯人的酷刑,甚至还用活人祭祀、殉葬。当时的统治者认为只有用严刑压制百姓,让百姓感到害怕,百姓才不敢犯上作乱,自己的统治基础才会稳固。但是孟子认为人皆有恻隐之心、羞耻之心、辞让之心、是非之心,否则人与禽兽有什么区别呢 如果一个国君不懂得爱护他的百姓,一味滥用刑法,即使百姓因为害怕表面上不敢反抗,但是心里难免有怨恨,时间长了,慢慢累积,总有一天百姓心里的愤怒会如火山爆发,到时候恐怕离亡国的日子就不远了。

2.分析《人皆有不忍人之心》这篇文章是如何进行逻辑推理论证的。

答案:本文开篇以“人皆有不忍人之心”为前提,推导出“不忍人之政”,继而推导出以“不忍人之政”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。接下来,孟子以“孺子将入于井”举例论证,展开了进一步的论述,说明了“人皆有不忍人之心”,这是人的本能。之后,孟子指出了“四心”与“四端”的关系。最后运用类比论证和比喻论证的方法,强调了扩充“四端”的重要性。

一、(2018·全国Ⅱ卷改编)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

峻擢用文武吏,皆尽其能,纠剔奸盗,不得旋踵,一岁断狱,不过数十。威风猛于涣,而文理不及之。峻字叔高,终于太山太守。

解析:“狱”,案件。“威风猛于涣”为状语后置句,正常语序应为“威风于涣猛”。“文理”一词古今异义,古义为“条理”。

答案:一年间的断案,不过几十件。声威超过王涣,而在条理方面比不上他。

二、(2017·浙江卷)对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.自然不敢以辈流间期足下也 期:期待

B.真可惜也 可惜:令人惋惜

C.使圣人微旨不传 微:精深微妙

D.参之于上古 参:检验

·

·

·

·

·

解析:B项“可惜”是古今异义词,在古代汉语中是两个词,“可”是“值得”的意思,“惜”是“爱惜”的意思。

答案:B

文言文翻译之古今异义

现代汉语词汇以双音节词为主,而古代汉语词汇以单音节词为主。古代汉语中有许多由两个单音节词组成的短语,和现代汉语的双音节词完全同形,最容易令人产生误解。我们在阅读文言文时要注意这类词语。本课中就有不少古今异义词,如“小子何莫学夫《诗》”中的“小子”,古义是“老师对学生的称呼”,今义是“男孩子;人(用于男性,含轻蔑意)”。我们在理解和翻译文言语句时要注意,不要混淆了这类古今形同而意义、用法不同的词。

正确理解词语的古今异义,可从以下几个方面入手:

1.要区分所给词语是否由两个词组成。

如“璧有瑕,请指示王”(《廉颇蔺相如列传》)中的“指示”为“指”和“示”两个词,译为“指给……看”;而在现代汉语中“指示”为一个词。

2.即使所给词语古今都是一个词,也要看其含义是否相同。

如“宣言曰:‘我见相如,必辱之。’”(《廉颇蔺相如列传》)中的“宣言”,在此意为“扬言”。而在现代汉语中“宣言”有两个词性、双重含义:作名词,意为“(国家、政党或团体)对重大问题公开表示意见以进行宣传号召的文告”;作动词,意为“宣告;声明”。

3.要结合所给词语的感彩加以区分。

如“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也”(《荀子·劝学》),“爪牙”,古义是爪子和牙齿;今义是坏人的党羽,贬义词。

4.要注意古代汉语中的偏义复词与现代汉语词义的区别。

如“昼夜勤作息”(《孔雀东南飞》)中的“作息”,偏指“作(劳作)”,没有“息(休息)”的意义;而在现代汉语中“作息”是一个词, 意为“工作和休息”。

5.要归纳整理古今同音同形词。

近几年注重考查古今同音同形词,因此复习时要注重归类整理,结合教材中的相关例句,以便于理解记忆。如:形容、非常、前进、可怜、自由、具体、婚姻、妻子、南面、地方、逢迎等。对于古今异义词,除了归纳记忆外,还可以根据词语本身的含义和上下文的意思准确推断出其与现代汉语的异同。

第二单元 研读先秦诸子散文,理解

传统文化之根

本单元共有六篇文章。这些作品是先秦诸子的一些经典论说,都是先秦诸子对社会人生的洞察和思考,都涉及了对修身养性的探讨和研究。

《<论语>十二章》 《大学之道》 《人皆有不忍人之心》表现的都是儒家思想,是儒家关于认识自我、加强自我修养的“爱”的思想。《<老子>四章》谈自我修养、自我设计,以及如何对待事物变化的问题。《五石之瓠》是谈对待事物价值大小的问题,要达到因物尽用,用物之大用,最大限度地发掘事物的价值和作用。《兼爱》要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。

1.掌握本单元中出现的重要文言实词、虚词及文言句式等,了解先秦诸子及其文章的历史文化背景和整体情况。

2.感受先秦诸子或雍容或犀利或雄奇或朴拙的论说风格,理解各家论说的方法,领悟其妙处。

3.思考先秦诸子思想学说对立德树人、修身养性的现实意义,学习借鉴他们立身处世的方法和态度。

1.知人论世,了解文本。

利用本书每课的“任务一” ,了解作者的生平经历和创作风格、作品的创作背景等,把握作品的主要内容。

2.理清脉络,把握思路。

本单元的文本是先秦诸子散文,是作者提出自己的主张、阐释自己的观点态度的文章。这类文章往往结构谨严,层次清楚,思路严密。理清了思路层次,就可以较为容易地理解文章采用的论证方法,更准确地把握作者的观点态度。

3.比较鉴赏,探究文本。

同一主题之下,不同的文学体裁有不同的艺术表现形式,即使是同一文学体裁,也有诸多差异。从语言、构思、手法、观点等多个角度比较鉴赏,探究作者独特的艺术创造。

4.养成习惯,积累经验。

根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究性论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,养成写读书笔记的习惯,积累、丰富、提升自己的文学鉴赏经验。

5 《论语》十二章

大学之道

人皆有不忍人之心

1.阅读文章,积累重要文言实词、虚词和特殊句式,推敲句子含义,提高文言文阅读能力。

2.梳理作品思路,了解作品的主要观点,体味儒家诸子的思想魅力。

3.赏析论述道理的巧妙之处,并探究作品的语言特点。

任务一 文本知识解读

一、拓展知识

根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。

孔 子

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,鲁国

陬邑(今山东曲阜东南)人,春秋末期思想家、

政治家、教育家,儒家学派创始人。孔子开创

了私人讲学之风。相传先后有弟子三千人,其中

《论语》十二章

著名的有七十余人。其学以“仁”为核心,以“孝悌”为仁之本,“仁”的实行则以“礼”为规范。他曾带领部分弟子周游列国十三年,晚年致力于教育,整理《诗》《书》等古代文献。孔子去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。孔子被列为“世界十大文化名人”之首,其思想对中国和世界都有深远的影响。

《论语》

《论语》是孔门弟子集体智慧的结晶,是记录孔子及其弟子言行的一部书。内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相与谈论。共20篇。其东汉时被列为“七经”之一,宋代时与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。

你搜集的内容:

二、课文梳理

《论语》十二章

[品读鉴赏]

[1]这是对“什么是好学”这一问题的一种回答,包括四个方面。前两个方面说不要做什么,后两个方面说要做什么。孔子说能做到这四点就是好学,凸显了古人以完善道德品质为基点的教育思想。

[2]乐是人们表达思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现,而仁则是人内心的道德情感和要求,所以礼、乐反映仁德。

[3]“道”在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,也是“朝闻道,夕死可矣”一句话所包含的深刻内涵。

[4]自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。

[5]孔子说明了文与质的关系和君子的人格模式,高度概括了自己的文、质思想。文与质是对立统一、互相依存的,不可分离。质朴与文采同样重要。

[6]曾子认为,“仁”应该是读书人毕生追求的目标,而且责任重大,应为此奋斗终生。

[7]孔子用堆土成山这一比喻,说明做事不可半途而废,要持之以恒,进退的责任在自己而不在别人。

[8]“克己复礼”就是通过人的道德修养自觉地遵守“礼”的规定。孔子认为,如果放任人的本性而不立足于礼,那么整个社会从个人到整体都会乱了套,“仁”从这个层面上说,是“礼”的内化和自觉。

[9]孔子以反问的语气强调,要做到“仁”,关键在自己,自己不追求,再好的目标也等于零。

[10]孔子认为,一切行为都应依照“礼”的准则。运用排比的修辞手法,突出了“礼”在人的思想、情感和行为等方面的规范、约束作用。

[11]颜渊听了孔子的教诲,既然“仁”是落实在“视、听、言、动”的行为当中的,那么最重要的就是实践了。

[12]在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“己所不欲,勿施于人”。它在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。

[13]这是孔子对诗歌的社会作用高度的赞颂。诗歌批评中津津乐道的诗的认识、教育、审美三大作用,在孔子的这段话里可以找到依据。

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、通假字

知者不惑(“ ”同“ ”)

知

智

二、一词多义

1.兴

(1)《诗》可以兴( )

(2)政通人和,百废具兴(《岳阳楼记》)( )

(3)积土成山,风雨兴焉(《劝学》)( )

·

·

·

动词,指激发人的感情

动词,兴建

动词,起

2.而

(1)敏于事而慎于言 ( )

(2)人而不仁 ( )

(3)有一言而可以终身行之者乎( )

3.喻

(1)君子喻于义,小人喻于利( )

(2)引喻失义(《出师表》) ( )

·

·

连词,表并列

连词,如果

连词,表顺承

·

·

·

动词,知晓,明白

动词,称引,譬喻

__________________

_________

___________

三、古今异义

1.文胜质则史

古义:

今义:历史

2.有一言而可以终身行之者乎

古义:

今义:一句话

3.小子何莫学夫《诗》

古义:

今义:男孩子;人(用于男性,含轻蔑意)

·

·

·

·

·

虚饰,浮夸

一个字

老师对学生的称呼

四、词类活用

1.君子食无求饱 ( )

2.如礼何 ( )

3.如乐何 ( )

4.见贤思齐焉 ( )

5.迩之事父,远之事君 ( )

6.可以群,可以怨 ( )

名词作动词,吃饭

名词作动词,对待礼

名词作动词,对待乐

形容词作名词,贤能的人

·

·

·

·

·

·

·

名词作动词,侍奉

名词作动词,指提高人际交往能力

__________________

________________

五、指出下列句子的文言句式并翻译

1.如礼何 ( )

译文:

2.可谓好学也已。( )

译文:

固定句式

怎样对待礼呢

判断句

可以称得上是好学了。

一、结构脉络

二、内容主旨

《<论语>十二章》

本文告诉我们做人应当敏事慎言、坚持学习、见贤思齐、文质兼美、坚持不懈、宽容、克己复礼,学习《诗经》,不能见利忘义。

任务一 文本梳理细品鉴

通读课文,了解作品的主要观点,梳理作品思路,体味儒家思想的魅力。

1.通读《<论语>十二章》,思考这几章分别告诉我们哪些为人处世的道理。

答案:第一章:作为一个君子,为学要修身养性、安贫乐道,要善于抵制物欲,不断向有道之人学习,做事要勤勉,要尽可能地把精力用于追求理想和真理。

第二章:为人处世要以“仁”为核心,没有仁德的人,根本谈不上礼、乐的问题。

第三章:要有执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。

第四章:追求个人利益,先考虑所得是否合于道义,不能因利忘义。

第五章:应当向贤者学习,见不贤者自我反省。

第六章:只有文质双修,才能成为合格的君子。

第七章:读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才可以不半途而废,才可以实现自己的理想。

第八章:无论是做学问,还是为人处世,都应自觉自愿地坚持下去。如若半途而废,只会前功尽弃,留下终身遗憾。

第九章:一个人要达成完美的人格修养,智、仁、勇三种品质缺一不可,它们是君子的基本品质。

第十章:“仁”的关键是克己复礼,具体是要“视、听、言、动”都符合礼。

第十一章:待人要宽容,不能强求别人。

第十二章:要好好学习,学习《诗经》尤其具有十分重要的意义。

2.《论语》是一部语录体著作,其在语言风格上有哪些特色

答案:(1)语言口语化,亲切自然。《论语》基本是口语,明白易懂,文字简括,一般只叙说自己的观点,而不加以充分的展开与论证,从而形成“质朴”的语言风格。《论语》“辞以简隽称美,意以微妙见深”,因而“文缓而旨远,余味曲包,语约而有余于意,其味黯然而长,其光油然而幽”。《论语》文字虽极简朴直截,但能把孔子的积极的思想清楚地表达出来。

(2)简洁明快,表达准确。《论语》语言的简洁明快、表达准确在古代典集中是绝无仅有的,许多复杂的社会现象、品格修养、礼义规范、伦理道德等问题,在《论语》中往往只言片语就概括得十分准确,但同时又含蓄而不直白,委婉而不虚浮,是就是是,不是就是不是,很少在论语中看到模棱两可的话,语气恳切明快,语言洗练精准。尤其是孔子的语言,虽然生活化,但绝不拉杂,能用一句话说清楚的绝不多说一句,能用一个字表达的绝不多用一个字,可谓惜言如金。

(3)含蓄隽永,耐人寻味。《论语》是语录体散文,主要是记言,主要特点是语言简练,用意深远,有一种雍容和顺、迂徐含蓄的风格,言简意赅,耐人寻味。由于孔子对现实人生有着深刻的体察,因此在《论语》中有许多言简意赅、富于哲理性与启示性的语句。这些语句大都抑扬顿挫,朗朗上口,读来给人以节奏明快、音韵和谐的感受,颇似后世的散文诗,以其思想的丰富深刻与表达的生动传神、韵致的含蓄隽永而受到推崇。

任务二 重点难点全突破

1.《<论语>十二章》中讲到了作为君子应具备的为学精神、为人品格及人格模式。请选择其中最能触动你的一章,展开阐释,表达你的认识和感受。

答案:参考例文:“曾子曰:‘士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ’”曾子这句话的大意是读书人要有远大的志向与坚毅的品格,要用自己的一生去践行“仁”。

孔子周游列国,传播自己“仁”的思想。虽说他并没有得到重用,没有实现自己的政治抱负,但他仍不断地去寻找——去寻找机会实现自己的理想。有人形容他“累累若丧家之狗”,当他知道后却欣然笑曰:“然哉!然哉!”这是一种对人生的豁达态度,这是即使前途渺茫,仍然为了自己的理想去不断探寻的坚韧。

从孔子到批判孔子的鲁迅,从士到知识分子,他们都在不断寻找着归宿,寻找着自己的精神家园。这便是中国知识分子的正气,是中国知识分子的传统。生活在新时代的我们,作为未来的知识分子,有责任继承和弘扬这份传统,永不言弃地在自己的领域里耕耘,不懈地追寻自己的梦想。

2.如何理解“朝闻道,夕死可矣”的深刻内涵

答案:观点一:“朝闻道,夕死可矣”重实践。孔子用自己的一生推行他的政治主张,实践他的道德理想,孜孜不倦,死而后已。孔子为“道”而生,为“道”而死。

观点二:“朝闻道,夕死可矣”强调牺牲精神。一个人有志于“仁”,就要终身实践,即使为此牺牲生命,也在所不辞,无怨无悔。“朝闻道,夕死可矣”正是把“仁”看作最高的道德修养,且置于生死之上。

任务一 文本知识解读

一、拓展知识

根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。

《礼记》

《大学之道》节选自《礼记·大学》。《礼记》亦称《小戴记》或《小戴礼记》,儒家经典之一,是中国古代重要的典章制度选集,相传由西汉戴圣编纂,今本为东汉郑玄注本,有《曲礼》《檀弓》《王制》《月令》《礼运》《学记》《乐记》《中庸》

大学之道

《大学》等四十九篇,大都为孔子弟子及其再传、三传弟子等所作,是研究中国古代社会情况、儒家学说和文物制度的参考书。注释有东汉郑玄《礼记注》,唐代孔颖达《礼记正义》,清代朱彬《礼记训纂》、孙希旦《礼记集解》等。

你搜集的内容:

二、课文梳理

大学之道

[品读鉴赏]

[1]“明明德”“亲民”“止于至善”是本文的三个纲。“明明德”是大学教育的起点,也是儒家修身的基点。“止于至善”是“明明德”“亲民”的最高阶段。

[2]“知止”“定”“静”“安”“虑”“得”是实现“三纲”的六个步骤。

[3]“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”是八目。“格物、致知、诚意、正心”对应的是三纲中的明明德阶段,“修身”是前四者的发展终点;“齐家、治国、平天下”对应的是三纲中亲民阶段,“修身”是后三者的发展起点。

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、一词多义

1.治

(1)先治其国 ( )

(2)不效,则治臣之罪(《出师表》) ( )

(3)此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉(《齐桓晋文之事》)

( )

·

·

·

动词,治理

动词,惩治

动词,讲求

2.道

(1)大学之道 ( )

(2)知所先后,则近道矣 ( )

(3)任重而道远 ( )

(4)不足为外人道也(《桃花源记》) ( )

(5)得道者多助,失道者寡助(《得道多助,失道寡助》)

( )

·

·

·

名词,原则

名词,规律,宗旨

名词,道路

·

·

动词,说

名词,正道

__________

二、古今异义

1.大学之道

古义:

今义:实施高等教育的学校的一种,包括综合大学和专科大学、学院

2.定而后能静

古义:

今义:安定不动(跟“动”相对)

·

·

指穷理、正心、修身、治人的学问

心不妄动

·

三、词类活用

1.先齐其家 ( )

2.先正其心 ( )

3.先诚其意 ( )

四、指出下列句子的文言句式并翻译

古之欲明明德于天下者( )

译文:

形容词的使动用法,使……整齐有序

形容词的使动用法,使……端正

形容词的使动用法,使……真诚

状语后置句

古代那些想要在天下彰明美德的人。

·

·

·

一、结构脉络

二、内容主旨

本文着重阐述了提高个人修养、培养良好的道德品质与齐家、治国、平天下之间的重要关系,其中心思想可以概括为“修己以安百姓”,并以三纲领“明明德、亲民、止于至善”和八条目“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”为主题。

任务一 文本梳理细品鉴

通读课文,了解作品的主要观点,梳理作品思路,体味儒家思想的魅力。

1.从《大学之道》中,我们可知“三纲八目”分别指的是什么 它们之间有着怎样的联系

答案:“三纲”指明明德、亲民、止于至善。“八目”指格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。“八目”是实现“三纲”的具体步骤。“八目”的中心环节是修身,格物、致知是修身的外部途径,诚意、正心是修身的内在前提,齐家、治国、平天下是修身的更高层次的自我实现,所以《大学》第一篇在结尾又说:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”

2.“修身”“齐家”“治国”“平天下”四者之间有何关系 要达到“修身”,需经过哪些步骤

答案:“修身”的意思是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对个人修养的最高要求,它是“齐家”“治国”“平天下”的根本。“齐家”是指善于处理好家庭或家族内部的关系,它是“治国”“平天下”的基础。“治国”和“平天下”是“齐家”的扩大和延伸。

“修身”需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤。“格物、致知”就是通过对事物的研究而获得对世界的正确认识的过程,为下一步“诚意”“正心”奠定基础。“诚意”指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。所谓“正心”,就是教人防止个人感情的偏向。做到以上四点,就可以达到“修身”的目的了。

1.《大学之道》在语言和结构上有何特点

答案:语言上:善于运用对仗和排比,句式整齐,有气势。比如,“定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”。

结构上:思路简洁清晰,开篇提出论点,然后进行分析,最后得出结论。

任务二 重点难点全突破

2.《大学之道》在论证上有什么特色

答案:采用了递进论述的方法。如“古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者……家齐而后国治,国治而后天下平”这段论述,先是由大至小,条目之间是条件关系:平天下必先治国,治国必先齐家,齐家必先修身,修身必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知,致知必先格物。再由小至大,条目之间是因果关系:物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。条目之间脉络清晰,逻辑严密,剖析深刻。

任务一 文本知识解读

一、拓展知识

根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。

孟 子

孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹

(今山东邹城东南)人。战国时期思想家、政

治家、教育家,儒家学派代表人物之一,地位

仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。孟子将

人皆有不忍人之心

孔子“仁”的观念发展为“仁政”学说,最早提出“民贵君轻”的思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,有“亚圣”之称。

《孟子》

《人皆有不忍人之心》出自《孟子·公孙丑上》。《孟子》是儒家经典之一,战国时孟子及其弟子万章等著。一说是孟子弟子、再传弟子的记录。《汉书·艺文志》著录十一篇,现存七篇。相传另有《孟子外书》四篇,已佚,今本《外书》系明人伪作。书中记载了孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动,为研究孟子的主要材料。注释有东汉赵岐《孟子章句》、南宋朱熹《孟子集注》、清代焦循《孟子正义》、清代戴震《孟子字义疏证》等。

你搜集的内容:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

二、课文梳理

人皆有不忍人之心

[品读鉴赏]

[1]开门见山,旗帜鲜明地点明论点——“人皆有不忍人之心”。

[2]运用排比句式,充分透彻地说明“人皆有不忍人之心”是天生的,不是因为某种目的才存在的。

[3]运用排比句式,说明人天生就有“恻隐、羞恶、辞让、是非”这四心,也天生有“仁、义、礼、智”这四端的道理,在增强语势的同时,也充分凸显出孟子的主张——“性善论”。

[4]这里将“四端”比作“火之始然”“泉之始达”,说明“四端”的发展还要靠“扩而充之”,即后天的努力。

[5]通过将“充之”“足以保四海”与“不充之”“不足以事父母”进行对比,充分说明后天努力的重要作用。

任务二 基础知识积累

自查工具书,完成下面的学习任务。

一、通假字

1.非所以内交于孺子之父母也(“ ”同“ ”, )

2.若火之始然(“ ”同“ ”)

一、一词多义

1.斯

(1)斯有不忍人之政矣 ( )

(2)登斯楼也(《岳阳楼记》) ( )

·

·

内

纳

结交

然

燃

连词,就

指示代词,此

2.是

(1)由是观之 ( )

(2)无是非之心 ( )

3.恶

(1)无羞恶之心 ( )

(2)以小易大,彼恶知之(《齐桓晋文之事》)

( )

(3)死亦我所恶(《鱼我所欲也》) ( )

·

·

·

指示代词,此

形容词,正确

动词,憎恶

·

·

疑问代词,怎么,哪里

动词,讨厌,憎恨

三、古今异义

1.无是非之心,非人也

古义:

今义:不属于人应有的

2.自贼者也

古义:

今义:偷东西的人

·

·

不是人

伤害

·

四、指出下列句子的文言句式并翻译

1.无恻隐之心,非人也。 ( )

译文:

2.谓其君不能者,贼其君者也。 ( )

译文:

3.非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也。

( )

译文:

判断句、省略句

(一个人)如果没有同情之心,简直不是人。

判断句

认为他的君主不行的人,就是伤害他的君主的人。

判断句、介词结构后置句

不是为了要和小孩子的父母结交,不是为了要在

乡邻朋友中博取名誉。

一、结构脉络

二、内容主旨

本文从“人皆有不忍人之心”写起,由“不忍人之心”的仁心导出仁政。文章在强调后天教养的重要性时,也阐释了“不忍人之心”对个人和国家的重要作用。

任务一 文本梳理细品鉴

通读课文,了解作品的主要观点,梳理作品思路,体味儒家思想的魅力。

1.《人皆有不忍人之心》是如何运用比喻手法展开论证的

答案:本文善用比喻论证,在论证过程中以生活中常见的事物为喻体,既使语言生动形象,用形象贴切的方式阐述晦涩深奥的道理,具有直观性,又含义丰富,具有揭示事物本质的深刻性。如“人之有是四端也,犹其有四体也”,把人有仁义礼智四种发端比作人有四肢,形象地说明了这是人本来就具有的美好品德。如果坚持扩大、充实它们,“若火之始然,泉之始达”,最终会形成燎原之势,最终将汇聚成大江大河。

2.《人皆有不忍人之心》是如何运用排比手法阐述观点的

答案:从形式上讲,“非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也”“无恻隐之心,非人也……是非之心,智之端也”等句子,句式整齐中又有变化,读起来气势盛,声调铿锵,富于音乐性;从内容上讲,能突出思想,加强感情。“无恻隐之心,非人也……无是非之心,非人也”,运用排比的手法,层层铺陈,说明恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心是“人”和“非人”的区别,不但加强了思想上的说服力,而且加强了情绪上的感染力。

1.通读《人皆有不忍人之心》,明确“四端”指的是什么。结合实际思考孟子关于“四端”对为人处世、治理天下的重要性的论述是否合理。

任务二 重点难点全突破

答案:“四端”指儒家认为人应有的四种德行,即“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也”。这种论述合理。当时人们的思想还没有十分开化,奴隶主虐待奴隶的事情经常发生,而且社会上还有各种处罚犯人的酷刑,甚至还用活人祭祀、殉葬。当时的统治者认为只有用严刑压制百姓,让百姓感到害怕,百姓才不敢犯上作乱,自己的统治基础才会稳固。但是孟子认为人皆有恻隐之心、羞耻之心、辞让之心、是非之心,否则人与禽兽有什么区别呢 如果一个国君不懂得爱护他的百姓,一味滥用刑法,即使百姓因为害怕表面上不敢反抗,但是心里难免有怨恨,时间长了,慢慢累积,总有一天百姓心里的愤怒会如火山爆发,到时候恐怕离亡国的日子就不远了。

2.分析《人皆有不忍人之心》这篇文章是如何进行逻辑推理论证的。

答案:本文开篇以“人皆有不忍人之心”为前提,推导出“不忍人之政”,继而推导出以“不忍人之政”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。接下来,孟子以“孺子将入于井”举例论证,展开了进一步的论述,说明了“人皆有不忍人之心”,这是人的本能。之后,孟子指出了“四心”与“四端”的关系。最后运用类比论证和比喻论证的方法,强调了扩充“四端”的重要性。

一、(2018·全国Ⅱ卷改编)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

峻擢用文武吏,皆尽其能,纠剔奸盗,不得旋踵,一岁断狱,不过数十。威风猛于涣,而文理不及之。峻字叔高,终于太山太守。

解析:“狱”,案件。“威风猛于涣”为状语后置句,正常语序应为“威风于涣猛”。“文理”一词古今异义,古义为“条理”。

答案:一年间的断案,不过几十件。声威超过王涣,而在条理方面比不上他。

二、(2017·浙江卷)对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.自然不敢以辈流间期足下也 期:期待

B.真可惜也 可惜:令人惋惜

C.使圣人微旨不传 微:精深微妙

D.参之于上古 参:检验

·

·

·

·

·

解析:B项“可惜”是古今异义词,在古代汉语中是两个词,“可”是“值得”的意思,“惜”是“爱惜”的意思。

答案:B

文言文翻译之古今异义

现代汉语词汇以双音节词为主,而古代汉语词汇以单音节词为主。古代汉语中有许多由两个单音节词组成的短语,和现代汉语的双音节词完全同形,最容易令人产生误解。我们在阅读文言文时要注意这类词语。本课中就有不少古今异义词,如“小子何莫学夫《诗》”中的“小子”,古义是“老师对学生的称呼”,今义是“男孩子;人(用于男性,含轻蔑意)”。我们在理解和翻译文言语句时要注意,不要混淆了这类古今形同而意义、用法不同的词。

正确理解词语的古今异义,可从以下几个方面入手:

1.要区分所给词语是否由两个词组成。

如“璧有瑕,请指示王”(《廉颇蔺相如列传》)中的“指示”为“指”和“示”两个词,译为“指给……看”;而在现代汉语中“指示”为一个词。

2.即使所给词语古今都是一个词,也要看其含义是否相同。

如“宣言曰:‘我见相如,必辱之。’”(《廉颇蔺相如列传》)中的“宣言”,在此意为“扬言”。而在现代汉语中“宣言”有两个词性、双重含义:作名词,意为“(国家、政党或团体)对重大问题公开表示意见以进行宣传号召的文告”;作动词,意为“宣告;声明”。

3.要结合所给词语的感彩加以区分。

如“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也”(《荀子·劝学》),“爪牙”,古义是爪子和牙齿;今义是坏人的党羽,贬义词。

4.要注意古代汉语中的偏义复词与现代汉语词义的区别。

如“昼夜勤作息”(《孔雀东南飞》)中的“作息”,偏指“作(劳作)”,没有“息(休息)”的意义;而在现代汉语中“作息”是一个词, 意为“工作和休息”。

5.要归纳整理古今同音同形词。

近几年注重考查古今同音同形词,因此复习时要注重归类整理,结合教材中的相关例句,以便于理解记忆。如:形容、非常、前进、可怜、自由、具体、婚姻、妻子、南面、地方、逢迎等。对于古今异义词,除了归纳记忆外,还可以根据词语本身的含义和上下文的意思准确推断出其与现代汉语的异同。