香菱学诗

图片预览

文档简介

课件20张PPT。香菱学诗曹雪芹香菱《红楼梦》简介:

《红楼梦》是我国古代小说的顶峰之作。小说以贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为线索,描写了以贾家为代表的四大家族(贾史王薛)的兴衰史,反映了封建社会晚期的广阔的社会现实。作者曹雪芹,清代小说家。《红楼梦》 又名《石头记》,后四十回为高鹗所续。据说《红楼梦》“批阅十载,增删五次”,其开头有一首诗:“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味。”香菱身世简介及相关情节

香菱是《红楼梦》中第一个出场的悲剧女子。她出身乡宦家庭,三岁被拐,长大后被呆霸王薛蟠买去做妾。后随薛家进京,住荣府梨花院。平日她伺候薛蟠,难得有空。因薛蟠外出经商,宝钗把她带进了大观园做伴。环境的变化激发了她学诗的愿望,她向宝钗求教,遭婉言拒绝。可她急切得很,于是去找黛玉。预习检查

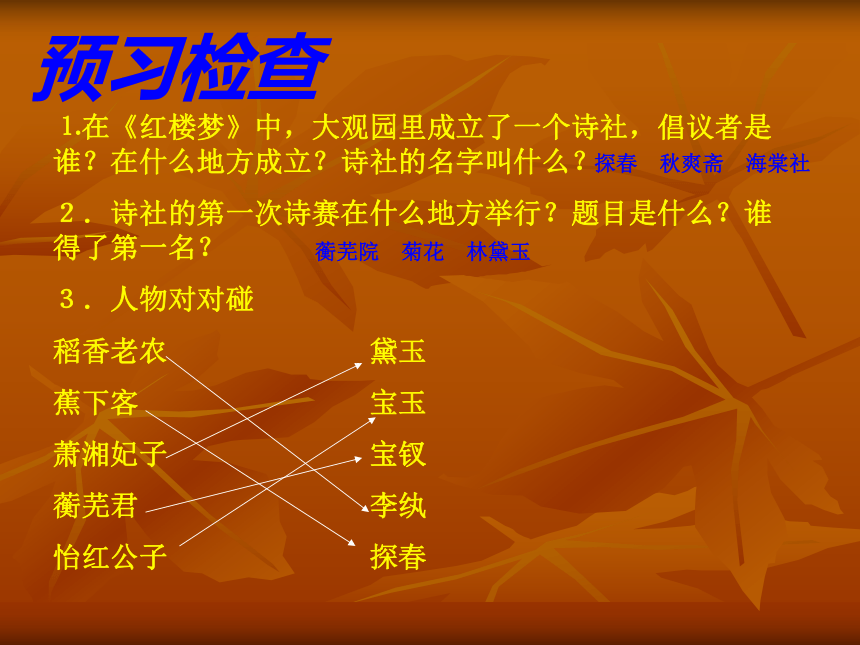

⒈在《红楼梦》中,大观园里成立了一个诗社,倡议者是谁?在什么地方成立?诗社的名字叫什么?

2.诗社的第一次诗赛在什么地方举行?题目是什么?谁得了第一名?

3.人物对对碰

稻香老农 黛玉

蕉下客 宝玉

萧湘妃子 宝钗

蘅芜君 李纨

怡红公子 探春探春 秋爽斋 海棠社 蘅芜院 菊花 林黛玉 黛玉告诉香菱作诗要注意哪三个方面?1、要重立意,不以词害意。3、重研究讨论,方能长进。2、要多读,读一流的诗。黛玉教诗讲授要领—“不以辞害意”

开列书目—先读王维五言 律诗, 再读杜甫七言律诗,

再次李白七言绝句

指导写作——命题限韵

评论习作

指点门径

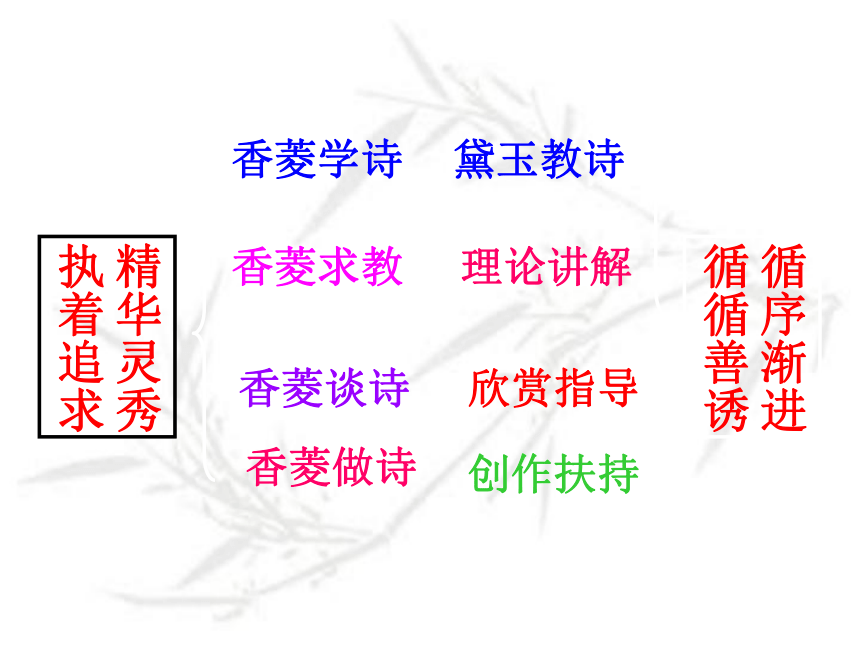

香菱学诗 黛玉教诗 香菱求教

理论讲解 香菱谈诗 欣赏指导 香菱做诗 创作扶持 精华灵秀

执着追求循序渐进

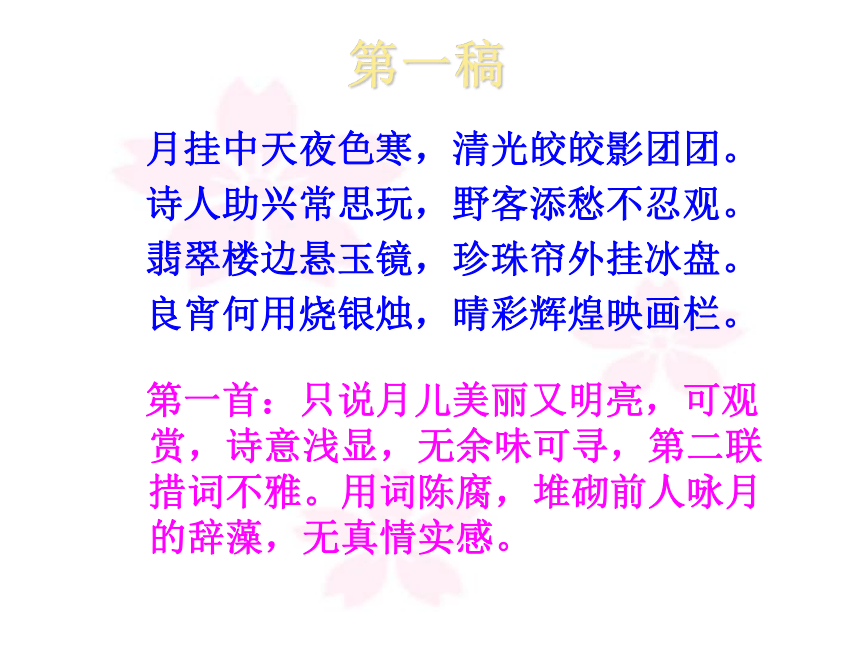

循循善诱第一稿月挂中天夜色寒,清光皎皎影团团。

诗人助兴常思玩,野客添愁不忍观。

翡翠楼边悬玉镜,珍珠帘外挂冰盘。

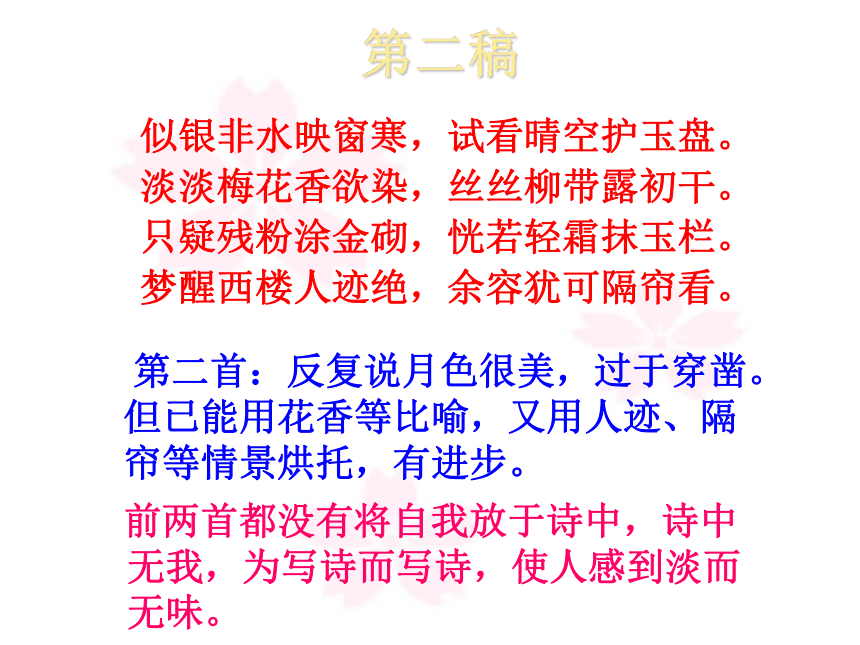

良宵何用烧银烛,晴彩辉煌映画栏。 第一首:只说月儿美丽又明亮,可观赏,诗意浅显,无余味可寻,第二联措词不雅。用词陈腐,堆砌前人咏月的辞藻,无真情实感。第二稿似银非水映窗寒,试看晴空护玉盘。

淡淡梅花香欲染,丝丝柳带露初干。

只疑残粉涂金砌,恍若轻霜抹玉栏。

梦醒西楼人迹绝,余容犹可隔帘看。 第二首:反复说月色很美,过于穿凿。但已能用花香等比喻,又用人迹、隔帘等情景烘托,有进步。 前两首都没有将自我放于诗中,诗中无我,为写诗而写诗,使人感到淡而无味。第三稿 第三首:句句写月,又句句写离别,最后在嫦娥的“自问”中融入了作者孤单无依的感情,诗中也就有了作者的自我形象。“鸡唱、闻笛、倚栏”无一不引起她的故乡之思和自伤身世的凄凉之意。精华欲掩料应难,影自娟娟魄自寒。

一片砧敲千里白,半轮鸡唱五更残。

绿蓑江上秋闻笛,红袖楼头夜倚栏。

博得嫦娥应自问,何缘不使永团圆。

你觉得最后香菱梦中得诗,是否真实,为什么? 看似梦中所得,实是多次锤炼,苦心追求的结果。香菱学诗成功的原因是什么? 1刻苦好学,把全部精力都用在写诗上,

执著地追求自己的目标。

2她的天资好,有较高的领悟力。

3得到黛玉这个好老师的正确指点。

4大观园优雅、温暖的环境,使香菱的

聪明才智得以展现。 香菱学诗反映出的正确的学习态度与方法

乐学:一个诗性女儿对诗性情怀和诗性人格、理想的追求。

善学:认真听讲,按要求去做,

注重对所学内容的归纳与消化,

注重品读、理解、感悟,注重

积累和运用。

苦学:苦心、专心、用心已

到痴迷的程度。

香菱学诗对我们学习上的启示:做有心人,提高兴趣。

请教多师,不耻下问。勤于实践,不怕失败。评说人物 文中着墨较多的有三个女性, 你能用简短的语句评说他们的性格吗?香菱 聪明好学 刻苦勤奋 专心致志 如痴如醉 志趣高雅 矢志不渝 执著追求 苦志学诗 成绩斐然 精诚所至,金石为开……黛玉 敢为人师 当仁不让 助人为乐 学识渊博 指导有方 诲人不倦 乐不疲此 和蔼可亲 才华横溢 实事求是 严格要求 循循善诱 ……宝钗 通情达理 关爱他人 学识丰富 善解人意 闺秀风范 ……品味语言为了刻画人物,作者精雕细刻,你认为哪些语句好?“只在池边树下,或坐在山石上出神,或蹲在地下抠土……皱一回眉,又自己含笑一回.”这些句子表现了香菱构思时的专注神情. “出神”说明她此刻已是浮想联翩; “抠土”有费尽心力之意,写她在立意构思时反复斟酌之态; “含笑”,大约是有了奇句,因而感到满意. 解答疑难1 香菱为何学诗?2 香菱学诗成绩如何?对艺术的崇拜 追求高雅情趣 寻找精神上的寄托 出生高贵,骨子里流着诗书翰墨人家的血液……“梦中所得”赏析:

新巧——除首联外,句句都似非写月,但句句与月有关.用词典雅含蓄,对仗工整.

有意趣——立意新颖别致,言浅意深,精妙.情景交融,诗意曲折,连绵深远,紧扣咏月诗题.

有情感——切合自己的身世,借月咏怀,流露了自己的真实感情,才华虽难埋没,但一生孤苦,幽怨,寂寞,可悲可叹! 畅谈感受 有志者事竟成

知之者不如好之者,好之者不如乐之者

精诚所至,金石为开

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

名师出高徒

士别三日,当刮目相看总结提高

香菱学诗的过程,印证了古已有之的治学三境界:

第一境界——“悬想” “昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路.”

第二境界——“苦索” “衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴.”

第三境界——“顿悟” “众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处.”再见

《红楼梦》是我国古代小说的顶峰之作。小说以贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为线索,描写了以贾家为代表的四大家族(贾史王薛)的兴衰史,反映了封建社会晚期的广阔的社会现实。作者曹雪芹,清代小说家。《红楼梦》 又名《石头记》,后四十回为高鹗所续。据说《红楼梦》“批阅十载,增删五次”,其开头有一首诗:“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味。”香菱身世简介及相关情节

香菱是《红楼梦》中第一个出场的悲剧女子。她出身乡宦家庭,三岁被拐,长大后被呆霸王薛蟠买去做妾。后随薛家进京,住荣府梨花院。平日她伺候薛蟠,难得有空。因薛蟠外出经商,宝钗把她带进了大观园做伴。环境的变化激发了她学诗的愿望,她向宝钗求教,遭婉言拒绝。可她急切得很,于是去找黛玉。预习检查

⒈在《红楼梦》中,大观园里成立了一个诗社,倡议者是谁?在什么地方成立?诗社的名字叫什么?

2.诗社的第一次诗赛在什么地方举行?题目是什么?谁得了第一名?

3.人物对对碰

稻香老农 黛玉

蕉下客 宝玉

萧湘妃子 宝钗

蘅芜君 李纨

怡红公子 探春探春 秋爽斋 海棠社 蘅芜院 菊花 林黛玉 黛玉告诉香菱作诗要注意哪三个方面?1、要重立意,不以词害意。3、重研究讨论,方能长进。2、要多读,读一流的诗。黛玉教诗讲授要领—“不以辞害意”

开列书目—先读王维五言 律诗, 再读杜甫七言律诗,

再次李白七言绝句

指导写作——命题限韵

评论习作

指点门径

香菱学诗 黛玉教诗 香菱求教

理论讲解 香菱谈诗 欣赏指导 香菱做诗 创作扶持 精华灵秀

执着追求循序渐进

循循善诱第一稿月挂中天夜色寒,清光皎皎影团团。

诗人助兴常思玩,野客添愁不忍观。

翡翠楼边悬玉镜,珍珠帘外挂冰盘。

良宵何用烧银烛,晴彩辉煌映画栏。 第一首:只说月儿美丽又明亮,可观赏,诗意浅显,无余味可寻,第二联措词不雅。用词陈腐,堆砌前人咏月的辞藻,无真情实感。第二稿似银非水映窗寒,试看晴空护玉盘。

淡淡梅花香欲染,丝丝柳带露初干。

只疑残粉涂金砌,恍若轻霜抹玉栏。

梦醒西楼人迹绝,余容犹可隔帘看。 第二首:反复说月色很美,过于穿凿。但已能用花香等比喻,又用人迹、隔帘等情景烘托,有进步。 前两首都没有将自我放于诗中,诗中无我,为写诗而写诗,使人感到淡而无味。第三稿 第三首:句句写月,又句句写离别,最后在嫦娥的“自问”中融入了作者孤单无依的感情,诗中也就有了作者的自我形象。“鸡唱、闻笛、倚栏”无一不引起她的故乡之思和自伤身世的凄凉之意。精华欲掩料应难,影自娟娟魄自寒。

一片砧敲千里白,半轮鸡唱五更残。

绿蓑江上秋闻笛,红袖楼头夜倚栏。

博得嫦娥应自问,何缘不使永团圆。

你觉得最后香菱梦中得诗,是否真实,为什么? 看似梦中所得,实是多次锤炼,苦心追求的结果。香菱学诗成功的原因是什么? 1刻苦好学,把全部精力都用在写诗上,

执著地追求自己的目标。

2她的天资好,有较高的领悟力。

3得到黛玉这个好老师的正确指点。

4大观园优雅、温暖的环境,使香菱的

聪明才智得以展现。 香菱学诗反映出的正确的学习态度与方法

乐学:一个诗性女儿对诗性情怀和诗性人格、理想的追求。

善学:认真听讲,按要求去做,

注重对所学内容的归纳与消化,

注重品读、理解、感悟,注重

积累和运用。

苦学:苦心、专心、用心已

到痴迷的程度。

香菱学诗对我们学习上的启示:做有心人,提高兴趣。

请教多师,不耻下问。勤于实践,不怕失败。评说人物 文中着墨较多的有三个女性, 你能用简短的语句评说他们的性格吗?香菱 聪明好学 刻苦勤奋 专心致志 如痴如醉 志趣高雅 矢志不渝 执著追求 苦志学诗 成绩斐然 精诚所至,金石为开……黛玉 敢为人师 当仁不让 助人为乐 学识渊博 指导有方 诲人不倦 乐不疲此 和蔼可亲 才华横溢 实事求是 严格要求 循循善诱 ……宝钗 通情达理 关爱他人 学识丰富 善解人意 闺秀风范 ……品味语言为了刻画人物,作者精雕细刻,你认为哪些语句好?“只在池边树下,或坐在山石上出神,或蹲在地下抠土……皱一回眉,又自己含笑一回.”这些句子表现了香菱构思时的专注神情. “出神”说明她此刻已是浮想联翩; “抠土”有费尽心力之意,写她在立意构思时反复斟酌之态; “含笑”,大约是有了奇句,因而感到满意. 解答疑难1 香菱为何学诗?2 香菱学诗成绩如何?对艺术的崇拜 追求高雅情趣 寻找精神上的寄托 出生高贵,骨子里流着诗书翰墨人家的血液……“梦中所得”赏析:

新巧——除首联外,句句都似非写月,但句句与月有关.用词典雅含蓄,对仗工整.

有意趣——立意新颖别致,言浅意深,精妙.情景交融,诗意曲折,连绵深远,紧扣咏月诗题.

有情感——切合自己的身世,借月咏怀,流露了自己的真实感情,才华虽难埋没,但一生孤苦,幽怨,寂寞,可悲可叹! 畅谈感受 有志者事竟成

知之者不如好之者,好之者不如乐之者

精诚所至,金石为开

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

名师出高徒

士别三日,当刮目相看总结提高

香菱学诗的过程,印证了古已有之的治学三境界:

第一境界——“悬想” “昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路.”

第二境界——“苦索” “衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴.”

第三境界——“顿悟” “众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处.”再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》