初中音乐《黄河大合唱》课件

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

冼 星 海 (1905-1945)

1905年6月13日生于澳门一贫苦渔民家庭,原籍广东番禺,自幼酷爱音。

1918年入广州岭南大学附中读书

1926年到北京艺术专门学校音乐系学习

1928年,因参加学潮被迫退学

1930年初,到法国半工半读,后考入巴黎音乐学院学习作曲和指挥.

1935年夏回国,不久即投入抗日救亡歌曲创作和救亡音乐活动。

1937年参加上海救亡演剧二队赴内地宣传抗日

1938年11月应聘赴延安,任教于鲁迅艺术学院。

1939年任音乐系主任

1940年赴苏联莫斯科

1945年10月30日病逝于莫斯科

毛泽东同志作了“为人民的音乐家冼星海致哀”的题词

冼星海的主要代表作有:

大合唱《黄河大合唱》、《生产大合唱》等四部;

交响曲《民族解放交响曲》、《神圣之战交响曲》;

管弦乐《中国狂想曲》及歌曲《救国军歌》

《在太行山上》《到敌人后方去》等数百首。

创作背景:

1937年抗日战争爆发。

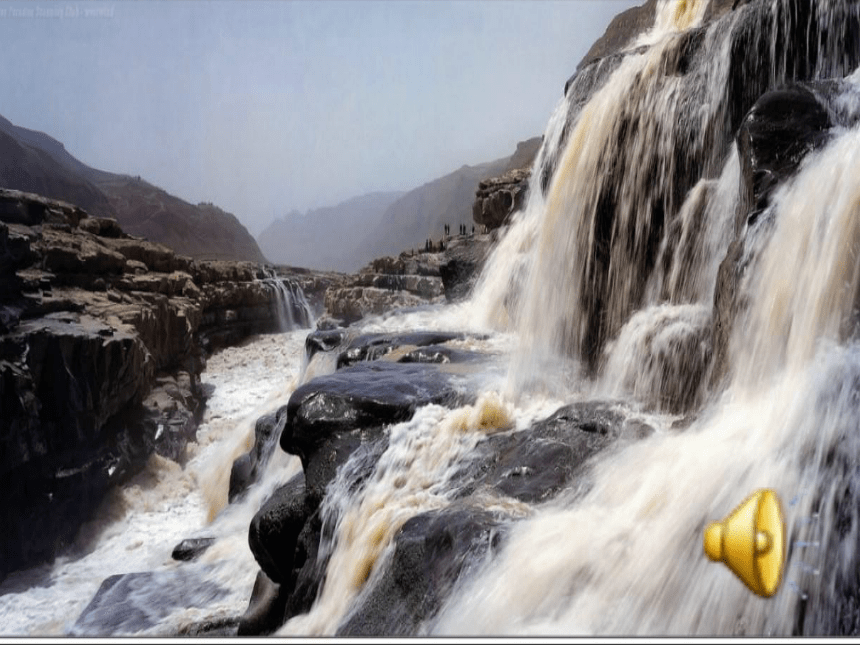

1938年,诗人光未然首次乘木船渡过黄河,奔赴山西抗日根据地。当他见到黄河的惊涛骇浪、壶口瀑布的壮观景象,不仅被这大自然的奇观惊呆了。万山丛中游击健儿的抗敌英姿,更强烈的诗人的心弦。1939年完成《黄河吟》,这就是《黄河大合唱》的歌词。同年春天,冼星海听完朗诵后,激动地说:“这是一部中华民族的史诗,我要把它写成一部代表中华民族伟大气魄的大合唱!”仅用了6天就使这部光辉的巨作诞生在一个不起眼的简陋的土窑里。

作品简介:

《黄河大合唱》是冼星海最杰出的代表作。全曲以朗诵和乐队为背景贯穿起来,是一部反映中华民族解放运动的音乐史诗。热情歌颂了历史悠久的伟大祖国和中国人民的坚强斗志,展现了抗日战争的壮丽图景,痛斥了侵略者的暴行,反映了人民遭受的深重灾难,塑造了中华儿女的英雄形象,雄壮而激奋。成为时代的强音、民族的心声,震撼着神州大地,鼓舞的中国人民奋勇抗敌,夺取抗战的胜利。被誉为“中国灵魂的怒吼”,对后来的大合唱及其他体裁的音乐创作都产生了巨大而深远的影响。

轮唱:

象征着革命的力量如同波浪一样,一浪推

一浪,一浪高过一浪,要把侵略者淹没在黄河

的洪流中。

《黄河大合唱》

《 序 曲 》(乐 队)

第一乐章 《 黄 河 船 夫 曲 》 (混声合唱)

第二乐章 《 黄 河 颂 》 (男中音独唱)

第三乐章 《黄河之水天上来》 (配乐诗朗诵三弦伴奏)

第四乐章 《 黄 水 谣 》 (女声二部合唱、混声合唱)

第五乐章 《 河 边 对 口 曲 》(男声对唱、合唱)

第六乐章 《 黄 河 怨 》(女高音独唱)

第七乐章 《 保 卫 黄 河 》(齐唱、轮唱)

第八乐章 《 怒吼吧,黄 河 》(混声合唱)

拓展延伸: 演唱形式

独唱:由一个人演唱的形式叫独唱。

重唱:指两个以上的演唱者,各按自己所分任的声部演唱同一乐曲。

齐唱:指集体同唱一个旋律.

合唱:指集体演唱多声部声乐作品。

童声合唱:由尚未变声的少年儿童组织的合唱。

女声合唱:由变声后的男同学组织的合唱。

男声合唱:由变声后的男同学组织的合唱。

混声合唱:由女声(或童声)与男声混合组织的合唱。

大型声乐套曲

是指作品在结构上各自独立,在

情节上互相有一定联系的多乐章歌曲

组成的声乐套曲。包括:弥撒曲、安

魂曲、清唱剧、组曲、康塔塔(大合

唱)、声乐协奏曲。

勿忘国耻

少年强则国强

为中华民族的伟大复兴

努力奋斗!

冼 星 海 (1905-1945)

1905年6月13日生于澳门一贫苦渔民家庭,原籍广东番禺,自幼酷爱音。

1918年入广州岭南大学附中读书

1926年到北京艺术专门学校音乐系学习

1928年,因参加学潮被迫退学

1930年初,到法国半工半读,后考入巴黎音乐学院学习作曲和指挥.

1935年夏回国,不久即投入抗日救亡歌曲创作和救亡音乐活动。

1937年参加上海救亡演剧二队赴内地宣传抗日

1938年11月应聘赴延安,任教于鲁迅艺术学院。

1939年任音乐系主任

1940年赴苏联莫斯科

1945年10月30日病逝于莫斯科

毛泽东同志作了“为人民的音乐家冼星海致哀”的题词

冼星海的主要代表作有:

大合唱《黄河大合唱》、《生产大合唱》等四部;

交响曲《民族解放交响曲》、《神圣之战交响曲》;

管弦乐《中国狂想曲》及歌曲《救国军歌》

《在太行山上》《到敌人后方去》等数百首。

创作背景:

1937年抗日战争爆发。

1938年,诗人光未然首次乘木船渡过黄河,奔赴山西抗日根据地。当他见到黄河的惊涛骇浪、壶口瀑布的壮观景象,不仅被这大自然的奇观惊呆了。万山丛中游击健儿的抗敌英姿,更强烈的诗人的心弦。1939年完成《黄河吟》,这就是《黄河大合唱》的歌词。同年春天,冼星海听完朗诵后,激动地说:“这是一部中华民族的史诗,我要把它写成一部代表中华民族伟大气魄的大合唱!”仅用了6天就使这部光辉的巨作诞生在一个不起眼的简陋的土窑里。

作品简介:

《黄河大合唱》是冼星海最杰出的代表作。全曲以朗诵和乐队为背景贯穿起来,是一部反映中华民族解放运动的音乐史诗。热情歌颂了历史悠久的伟大祖国和中国人民的坚强斗志,展现了抗日战争的壮丽图景,痛斥了侵略者的暴行,反映了人民遭受的深重灾难,塑造了中华儿女的英雄形象,雄壮而激奋。成为时代的强音、民族的心声,震撼着神州大地,鼓舞的中国人民奋勇抗敌,夺取抗战的胜利。被誉为“中国灵魂的怒吼”,对后来的大合唱及其他体裁的音乐创作都产生了巨大而深远的影响。

轮唱:

象征着革命的力量如同波浪一样,一浪推

一浪,一浪高过一浪,要把侵略者淹没在黄河

的洪流中。

《黄河大合唱》

《 序 曲 》(乐 队)

第一乐章 《 黄 河 船 夫 曲 》 (混声合唱)

第二乐章 《 黄 河 颂 》 (男中音独唱)

第三乐章 《黄河之水天上来》 (配乐诗朗诵三弦伴奏)

第四乐章 《 黄 水 谣 》 (女声二部合唱、混声合唱)

第五乐章 《 河 边 对 口 曲 》(男声对唱、合唱)

第六乐章 《 黄 河 怨 》(女高音独唱)

第七乐章 《 保 卫 黄 河 》(齐唱、轮唱)

第八乐章 《 怒吼吧,黄 河 》(混声合唱)

拓展延伸: 演唱形式

独唱:由一个人演唱的形式叫独唱。

重唱:指两个以上的演唱者,各按自己所分任的声部演唱同一乐曲。

齐唱:指集体同唱一个旋律.

合唱:指集体演唱多声部声乐作品。

童声合唱:由尚未变声的少年儿童组织的合唱。

女声合唱:由变声后的男同学组织的合唱。

男声合唱:由变声后的男同学组织的合唱。

混声合唱:由女声(或童声)与男声混合组织的合唱。

大型声乐套曲

是指作品在结构上各自独立,在

情节上互相有一定联系的多乐章歌曲

组成的声乐套曲。包括:弥撒曲、安

魂曲、清唱剧、组曲、康塔塔(大合

唱)、声乐协奏曲。

勿忘国耻

少年强则国强

为中华民族的伟大复兴

努力奋斗!

同课章节目录