第一单元 生物和生物圈复习课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元 生物和生物圈复习课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 312.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-15 07:06:01 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

《生物和生物圈》

鲁科版六年级生物第一单元复习

复习目标

1、了解生物的基本特征,掌握科学探究的方法。

2、理解生物与环境的关系,环境中的生态因素。

3、了解生态系统的概念、组成、功能及特点。

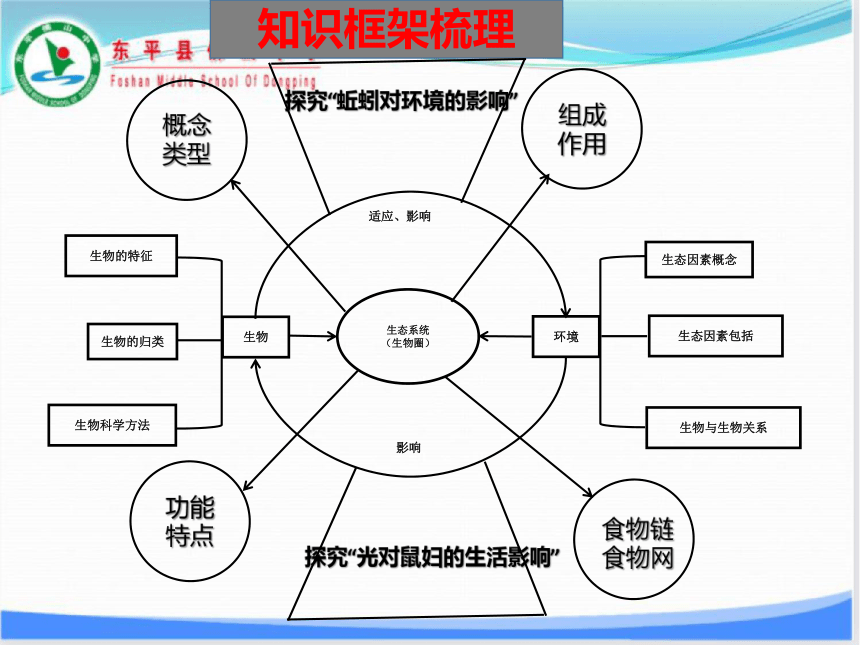

知识框架梳理

生态因素概念

生态系统

(生物圈)

生物

环境

生物的特征

生物科学方法

生态因素包括

生物与生物关系

适适应、影响

影响

生物的归类

概念

类型

组成

作用

功能

特点

食物链

食物网

探究“蚯蚓对环境的影响”

探究“光对鼠妇的生活影响”

考点突破

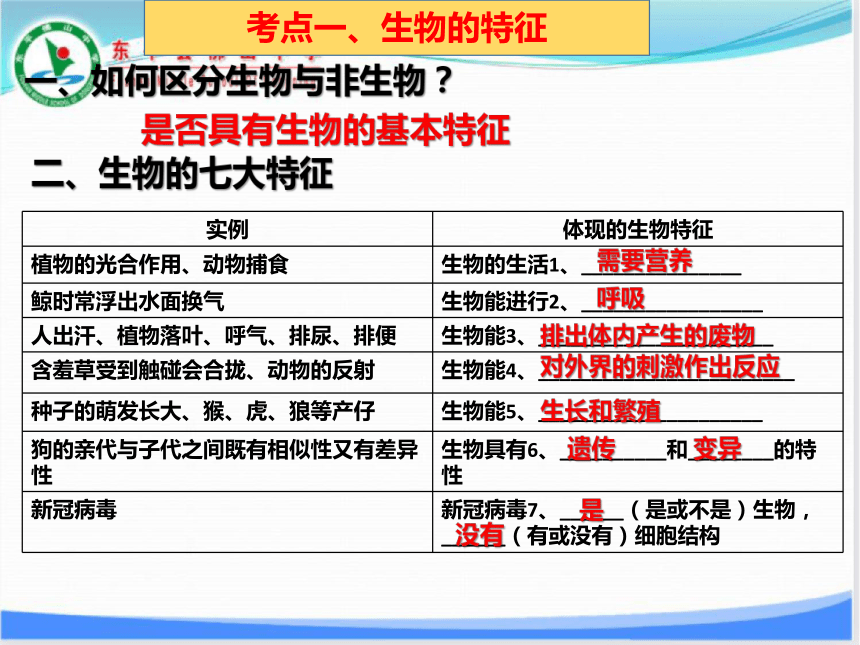

考点一、生物的特征

一、如何区分生物与非生物?

是否具有生物的基本特征

二、生物的七大特征

实例 体现的生物特征

植物的光合作用、动物捕食 生物的生活1、_______________

鲸时常浮出水面换气 生物能进行2、_________________

人出汗、植物落叶、呼气、排尿、排便 生物能3、______________________

含羞草受到触碰会合拢、动物的反射 生物能4、________________________

种子的萌发长大、猴、虎、狼等产仔 生物能5、_____________________

狗的亲代与子代之间既有相似性又有差异性 生物具有6、__________和________的特性

新冠病毒 新冠病毒7、______(是或不是)生物,______(有或没有)细胞结构

需要营养

呼吸

排出体内产生的废物

对外界的刺激作出反应

生长和繁殖

遗传

变异

是

没有

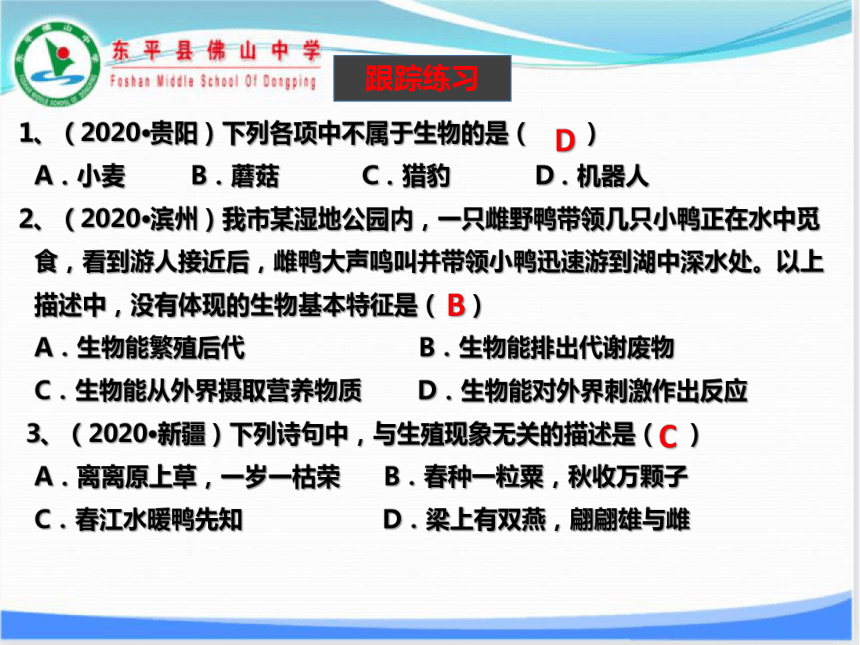

1、(2020 贵阳)下列各项中不属于生物的是( )

A.小麦 B.蘑菇 C.猎豹 D.机器人

2、(2020 滨州)我市某湿地公园内,一只雌野鸭带领几只小鸭正在水中觅食,看到游人接近后,雌鸭大声鸣叫并带领小鸭迅速游到湖中深水处。以上描述中,没有体现的生物基本特征是( )

A.生物能繁殖后代 B.生物能排出代谢废物

C.生物能从外界摄取营养物质 D.生物能对外界刺激作出反应

3、(2020 新疆)下列诗句中,与生殖现象无关的描述是( )

A.离离原上草,一岁一枯荣 B.春种一粒粟,秋收万颗子

C.春江水暖鸭先知 D.梁上有双燕,翩翩雄与雌

跟踪练习

D

B

C

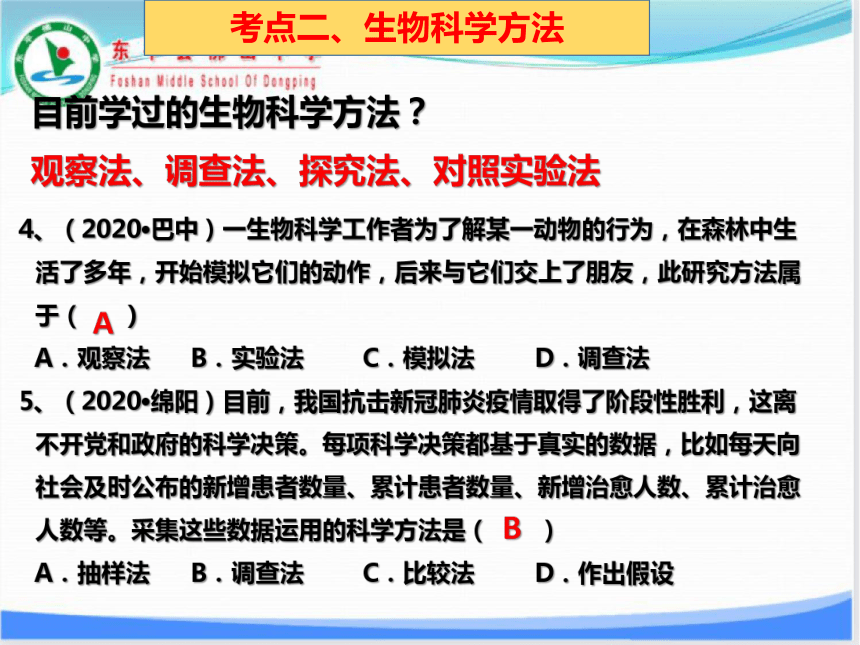

考点二、生物科学方法

目前学过的生物科学方法?

观察法、调查法、探究法、对照实验法

4、(2020 巴中)一生物科学工作者为了解某一动物的行为,在森林中生活了多年,开始模拟它们的动作,后来与它们交上了朋友,此研究方法属于( )

A.观察法 B.实验法 C.模拟法 D.调查法

5、(2020 绵阳)目前,我国抗击新冠肺炎疫情取得了阶段性胜利,这离不开党和政府的科学决策。每项科学决策都基于真实的数据,比如每天向社会及时公布的新增患者数量、累计患者数量、新增治愈人数、累计治愈人数等。采集这些数据运用的科学方法是( )

A.抽样法 B.调查法 C.比较法 D.作出假设

A

B

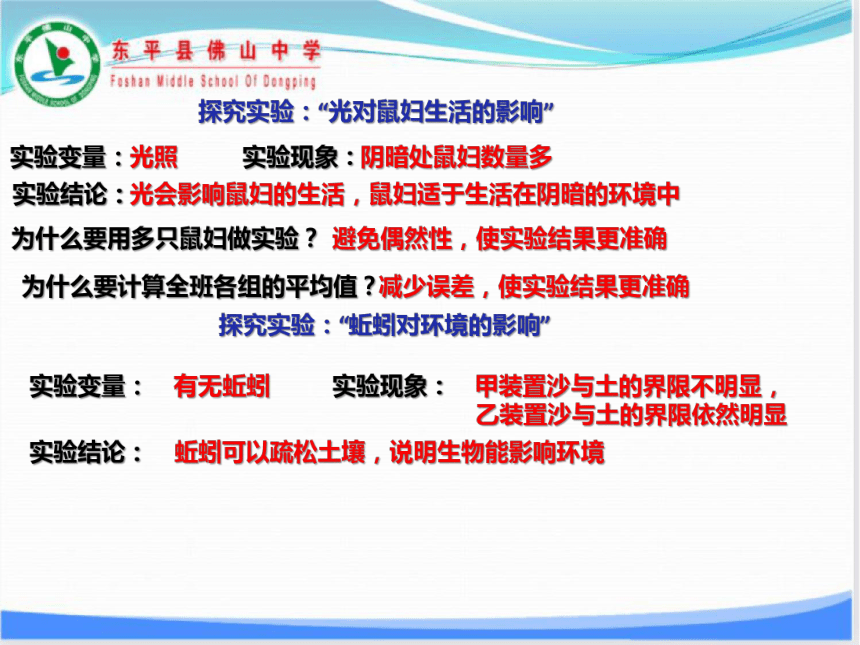

探究实验:“光对鼠妇生活的影响”

实验变量:

光照

实验现象:

阴暗处鼠妇数量多

实验结论:

光会影响鼠妇的生活,鼠妇适于生活在阴暗的环境中

为什么要用多只鼠妇做实验?

避免偶然性,使实验结果更准确

为什么要计算全班各组的平均值?

减少误差,使实验结果更准确

探究实验:“蚯蚓对环境的影响”

实验变量:

有无蚯蚓

实验现象:

甲装置沙与土的界限不明显,

乙装置沙与土的界限依然明显

实验结论:

蚯蚓可以疏松土壤,说明生物能影响环境

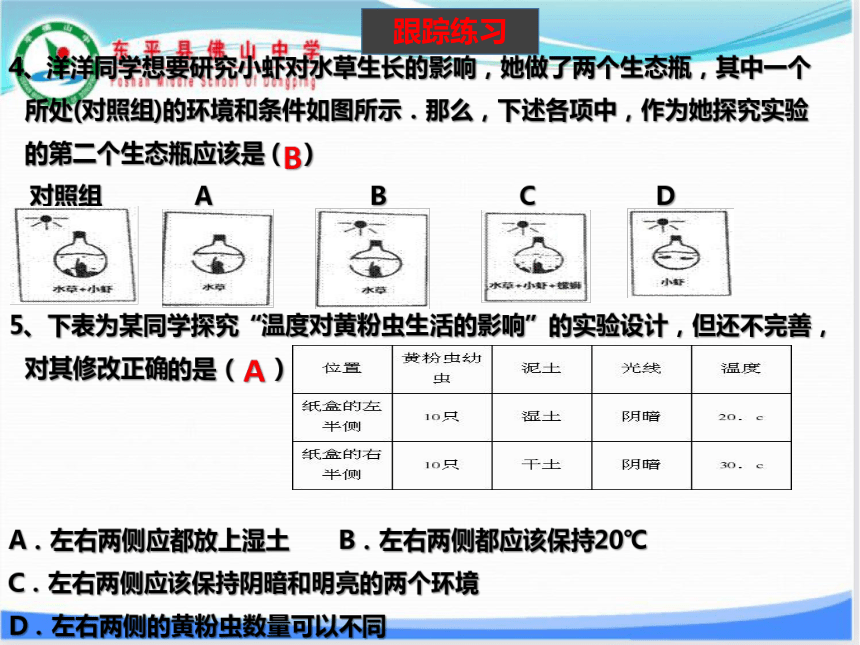

4、洋洋同学想要研究小虾对水草生长的影响,她做了两个生态瓶,其中一个所处(对照组)的环境和条件如图所示.那么,下述各项中,作为她探究实验的第二个生态瓶应该是 ( )

对照组 A B C D

5、下表为某同学探究“温度对黄粉虫生活的影响”的实验设计,但还不完善,对其修改正确的是( )

A.左右两侧应都放上湿土 B.左右两侧都应该保持20℃

C.左右两侧应该保持阴暗和明亮的两个环境

D.左右两侧的黄粉虫数量可以不同

B

A

跟踪练习

跟踪练习

导学案第2题

考点三、生物与环境的关系

环境

影响

生物

适应、影响

一、环境影响生物

生态因素:环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素。

生态因素

非生物因素:光、温度、水、空气等;

生物因素:捕食、竞争、合作、寄生等。

生物关系 螳螂捕蝉,黄雀在后

种豆南山下,草盛豆苗稀

地衣中的真菌与藻类;豆科植物与根瘤菌

蛔虫与人;菟丝子与大豆;噬菌体与细菌

蚂蚁合作搬运食物

捕食

竞争

共生

寄生

合作

6、(2020 滨州)下列古诗中关于“环境影响生物”的表述,与其它三个选项明显不同的是( )

A.种豆南山下,草盛豆苗稀 B.近水楼台先得月,向阳花木早逢春

C.墙角数枝梅,凌寒独自开 D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

二、生物适应环境

每一种生物都具有与其生活的环境相适应的___________和_________。生物的________是普遍存在的。

例: 荒漠骆驼尿液少(干旱环境); 旗形树(单侧风环境);

海豹皮下脂肪厚(低温环境); 骆驼刺(干旱少水环境);动物的保护色

二、生物影响环境

A

生物适应环境的同时也________________着环境。

例: 植物防风固沙、提高大气湿度, 蚯蚓疏松土壤。

形态结构

生活方式

适应性

影响和改变

7、(2020 沈阳)下列选项中能反映生物影响环境的是( )

A.千里之堤,溃于蚁穴 B.仙人掌的叶变成刺状

C.沙漠里的植物种类稀少 D.北极熊具有与冰雪相似的体色

8、(2020 巴中)下列有关生物与环境的说法,错误的是( )

A.“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

B.“鱼儿离不开水”说明了生物生存依赖环境

C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系

D.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了温度对生物的影响

9、(2020 南充)南充某景区吸引了大批游客利用周末游玩或烧烤。由于部分游客乱扔垃圾、踩踏草坪、破坏植被,导致该景区被迫临时关闭整顿。以上体现了生物与环境的关系是( )

A.生物影响环境 B.环境影响生物

C.生物适应环境 D.环境改变生物

A

A

A

考点四、生态系统

一、生态系统的概念

在一定的地域内,生物、环境构成的统一整体。

组成 成分

二、生态系统的组成

三、生态系统中存在两大生理过程(功能):

物质循环和能量流动

非生物部分

阳光、空气、水、土壤、温度等

生

物

部

分

生产者

消费者

分解者

绿色植物

动物

细菌、真菌

五、物质循环包括水循环、碳循环,氮循环等,常考的是碳循环。

四、物质循环特点:

能量流动特点:

反复循环、重复利用

单向流动、逐级递减

10、(2020 南充)如图表示某生态系统中部分成分关系示意图,其中甲、乙、丙为该生态系统中的三种生物成分,A、B、C、D是乙中存在吃与被吃关系中的四种生物,①②③④代表某些生理过程。请回答下列问题:

(1)图中甲代表的成分是______ 。该生态系统中的能量最终来源于 ____。

(2)写出图中的食物链____________________。

(3)若该生态系统被难以分解的农药污染,则图中 _________ (填字母)代表的生物体内积累的农药最多。

(4)图中丙代表的成分作用是 ___________________________________ ,由此促进物质循环。

生产者

太阳能

甲→A→B→C→D

D

将有机物分解成无机物,供植物重新利用

六、食物链和食物网

(1)概念:生物与生物之间由于____________而形成的链状结构。

例:草→兔→蛇→鹰 (生产者→初级消费者→次级消费者→…→高极消费者)

(2)写法:从_________出发,箭头指向捕食者(渐强);不包括分解者、非生物因素。

七、食物链食物网中存在特点

捕食关系

生产者

(1)生产者的数量最多,然后沿着食物链生物数量逐渐减少

(2)有毒物质不易分解会沿着食物链逐渐积累。(生物富集)

(3)能量单向流动,逐级递减。

(4)有机物含量沿着食物链逐渐减少。

跟踪练习

导学案第4题

八、生态平衡

1.概念:各种生物的_____________和____________维持在___________的状态。

2.生态系统有一定的____________,但这种调节能力是有限的。生物的种类和数量越多,自动调节能力越强。因此要注重生物多样性的保护。

九、生态系统类型:每种生态系统相互依存。

__________生态系统(“绿色水库”“地球之肺”美称)、 草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、_________生态系统(有“地球之肾”之称;)、 农田生态系统、城市生态系统

十、生物圈是最大的生态系统

1、生物圈的概念:地球上所有生物及其环境的总和。

2、生物圈的范围:①大气圈的底部、水圈的大部分,岩石圈的表面。

②以海平面为标准,向上约10千米,向下约10千米。

数量

所占比例

相对稳定

自动调节能力

森林

湿地

跟踪练习

导学案第5题

课堂小结

考点三、生物与环境的关系

考点一、生物的特征

考点二、生物科学方法

考点四、生态系统

巩固练习

综训期中测试题(下节课完成)

11、(2020 遵义)宽阔水自然保护区地处贵州省遵义市境内,林区山清水秀,物种丰富。请结合所学知识回答:

(1)宽阔水自然保护区作为一个生态系统,是由生物成分和________成分组成的。在生物成分中,绿色植物属于_____________ 。

(2)如图为宽阔水自然保护区内部分生物构成的食物网,其中鹰获得能量最少的一条食物链是___________。如果某种不易降解的有毒物质进入该生态系统,那么此食物网中这种有毒物质积累最多的生物是_________。

(3)若山雀大量减少,短期内________的数量会大量增加,导致该区域植被受到危害加大,需要进行人工干预,这说明生态系统的___________是有限的。

《生物和生物圈》

鲁科版六年级生物第一单元复习

复习目标

1、了解生物的基本特征,掌握科学探究的方法。

2、理解生物与环境的关系,环境中的生态因素。

3、了解生态系统的概念、组成、功能及特点。

知识框架梳理

生态因素概念

生态系统

(生物圈)

生物

环境

生物的特征

生物科学方法

生态因素包括

生物与生物关系

适适应、影响

影响

生物的归类

概念

类型

组成

作用

功能

特点

食物链

食物网

探究“蚯蚓对环境的影响”

探究“光对鼠妇的生活影响”

考点突破

考点一、生物的特征

一、如何区分生物与非生物?

是否具有生物的基本特征

二、生物的七大特征

实例 体现的生物特征

植物的光合作用、动物捕食 生物的生活1、_______________

鲸时常浮出水面换气 生物能进行2、_________________

人出汗、植物落叶、呼气、排尿、排便 生物能3、______________________

含羞草受到触碰会合拢、动物的反射 生物能4、________________________

种子的萌发长大、猴、虎、狼等产仔 生物能5、_____________________

狗的亲代与子代之间既有相似性又有差异性 生物具有6、__________和________的特性

新冠病毒 新冠病毒7、______(是或不是)生物,______(有或没有)细胞结构

需要营养

呼吸

排出体内产生的废物

对外界的刺激作出反应

生长和繁殖

遗传

变异

是

没有

1、(2020 贵阳)下列各项中不属于生物的是( )

A.小麦 B.蘑菇 C.猎豹 D.机器人

2、(2020 滨州)我市某湿地公园内,一只雌野鸭带领几只小鸭正在水中觅食,看到游人接近后,雌鸭大声鸣叫并带领小鸭迅速游到湖中深水处。以上描述中,没有体现的生物基本特征是( )

A.生物能繁殖后代 B.生物能排出代谢废物

C.生物能从外界摄取营养物质 D.生物能对外界刺激作出反应

3、(2020 新疆)下列诗句中,与生殖现象无关的描述是( )

A.离离原上草,一岁一枯荣 B.春种一粒粟,秋收万颗子

C.春江水暖鸭先知 D.梁上有双燕,翩翩雄与雌

跟踪练习

D

B

C

考点二、生物科学方法

目前学过的生物科学方法?

观察法、调查法、探究法、对照实验法

4、(2020 巴中)一生物科学工作者为了解某一动物的行为,在森林中生活了多年,开始模拟它们的动作,后来与它们交上了朋友,此研究方法属于( )

A.观察法 B.实验法 C.模拟法 D.调查法

5、(2020 绵阳)目前,我国抗击新冠肺炎疫情取得了阶段性胜利,这离不开党和政府的科学决策。每项科学决策都基于真实的数据,比如每天向社会及时公布的新增患者数量、累计患者数量、新增治愈人数、累计治愈人数等。采集这些数据运用的科学方法是( )

A.抽样法 B.调查法 C.比较法 D.作出假设

A

B

探究实验:“光对鼠妇生活的影响”

实验变量:

光照

实验现象:

阴暗处鼠妇数量多

实验结论:

光会影响鼠妇的生活,鼠妇适于生活在阴暗的环境中

为什么要用多只鼠妇做实验?

避免偶然性,使实验结果更准确

为什么要计算全班各组的平均值?

减少误差,使实验结果更准确

探究实验:“蚯蚓对环境的影响”

实验变量:

有无蚯蚓

实验现象:

甲装置沙与土的界限不明显,

乙装置沙与土的界限依然明显

实验结论:

蚯蚓可以疏松土壤,说明生物能影响环境

4、洋洋同学想要研究小虾对水草生长的影响,她做了两个生态瓶,其中一个所处(对照组)的环境和条件如图所示.那么,下述各项中,作为她探究实验的第二个生态瓶应该是 ( )

对照组 A B C D

5、下表为某同学探究“温度对黄粉虫生活的影响”的实验设计,但还不完善,对其修改正确的是( )

A.左右两侧应都放上湿土 B.左右两侧都应该保持20℃

C.左右两侧应该保持阴暗和明亮的两个环境

D.左右两侧的黄粉虫数量可以不同

B

A

跟踪练习

跟踪练习

导学案第2题

考点三、生物与环境的关系

环境

影响

生物

适应、影响

一、环境影响生物

生态因素:环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素。

生态因素

非生物因素:光、温度、水、空气等;

生物因素:捕食、竞争、合作、寄生等。

生物关系 螳螂捕蝉,黄雀在后

种豆南山下,草盛豆苗稀

地衣中的真菌与藻类;豆科植物与根瘤菌

蛔虫与人;菟丝子与大豆;噬菌体与细菌

蚂蚁合作搬运食物

捕食

竞争

共生

寄生

合作

6、(2020 滨州)下列古诗中关于“环境影响生物”的表述,与其它三个选项明显不同的是( )

A.种豆南山下,草盛豆苗稀 B.近水楼台先得月,向阳花木早逢春

C.墙角数枝梅,凌寒独自开 D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

二、生物适应环境

每一种生物都具有与其生活的环境相适应的___________和_________。生物的________是普遍存在的。

例: 荒漠骆驼尿液少(干旱环境); 旗形树(单侧风环境);

海豹皮下脂肪厚(低温环境); 骆驼刺(干旱少水环境);动物的保护色

二、生物影响环境

A

生物适应环境的同时也________________着环境。

例: 植物防风固沙、提高大气湿度, 蚯蚓疏松土壤。

形态结构

生活方式

适应性

影响和改变

7、(2020 沈阳)下列选项中能反映生物影响环境的是( )

A.千里之堤,溃于蚁穴 B.仙人掌的叶变成刺状

C.沙漠里的植物种类稀少 D.北极熊具有与冰雪相似的体色

8、(2020 巴中)下列有关生物与环境的说法,错误的是( )

A.“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

B.“鱼儿离不开水”说明了生物生存依赖环境

C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系

D.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了温度对生物的影响

9、(2020 南充)南充某景区吸引了大批游客利用周末游玩或烧烤。由于部分游客乱扔垃圾、踩踏草坪、破坏植被,导致该景区被迫临时关闭整顿。以上体现了生物与环境的关系是( )

A.生物影响环境 B.环境影响生物

C.生物适应环境 D.环境改变生物

A

A

A

考点四、生态系统

一、生态系统的概念

在一定的地域内,生物、环境构成的统一整体。

组成 成分

二、生态系统的组成

三、生态系统中存在两大生理过程(功能):

物质循环和能量流动

非生物部分

阳光、空气、水、土壤、温度等

生

物

部

分

生产者

消费者

分解者

绿色植物

动物

细菌、真菌

五、物质循环包括水循环、碳循环,氮循环等,常考的是碳循环。

四、物质循环特点:

能量流动特点:

反复循环、重复利用

单向流动、逐级递减

10、(2020 南充)如图表示某生态系统中部分成分关系示意图,其中甲、乙、丙为该生态系统中的三种生物成分,A、B、C、D是乙中存在吃与被吃关系中的四种生物,①②③④代表某些生理过程。请回答下列问题:

(1)图中甲代表的成分是______ 。该生态系统中的能量最终来源于 ____。

(2)写出图中的食物链____________________。

(3)若该生态系统被难以分解的农药污染,则图中 _________ (填字母)代表的生物体内积累的农药最多。

(4)图中丙代表的成分作用是 ___________________________________ ,由此促进物质循环。

生产者

太阳能

甲→A→B→C→D

D

将有机物分解成无机物,供植物重新利用

六、食物链和食物网

(1)概念:生物与生物之间由于____________而形成的链状结构。

例:草→兔→蛇→鹰 (生产者→初级消费者→次级消费者→…→高极消费者)

(2)写法:从_________出发,箭头指向捕食者(渐强);不包括分解者、非生物因素。

七、食物链食物网中存在特点

捕食关系

生产者

(1)生产者的数量最多,然后沿着食物链生物数量逐渐减少

(2)有毒物质不易分解会沿着食物链逐渐积累。(生物富集)

(3)能量单向流动,逐级递减。

(4)有机物含量沿着食物链逐渐减少。

跟踪练习

导学案第4题

八、生态平衡

1.概念:各种生物的_____________和____________维持在___________的状态。

2.生态系统有一定的____________,但这种调节能力是有限的。生物的种类和数量越多,自动调节能力越强。因此要注重生物多样性的保护。

九、生态系统类型:每种生态系统相互依存。

__________生态系统(“绿色水库”“地球之肺”美称)、 草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、_________生态系统(有“地球之肾”之称;)、 农田生态系统、城市生态系统

十、生物圈是最大的生态系统

1、生物圈的概念:地球上所有生物及其环境的总和。

2、生物圈的范围:①大气圈的底部、水圈的大部分,岩石圈的表面。

②以海平面为标准,向上约10千米,向下约10千米。

数量

所占比例

相对稳定

自动调节能力

森林

湿地

跟踪练习

导学案第5题

课堂小结

考点三、生物与环境的关系

考点一、生物的特征

考点二、生物科学方法

考点四、生态系统

巩固练习

综训期中测试题(下节课完成)

11、(2020 遵义)宽阔水自然保护区地处贵州省遵义市境内,林区山清水秀,物种丰富。请结合所学知识回答:

(1)宽阔水自然保护区作为一个生态系统,是由生物成分和________成分组成的。在生物成分中,绿色植物属于_____________ 。

(2)如图为宽阔水自然保护区内部分生物构成的食物网,其中鹰获得能量最少的一条食物链是___________。如果某种不易降解的有毒物质进入该生态系统,那么此食物网中这种有毒物质积累最多的生物是_________。

(3)若山雀大量减少,短期内________的数量会大量增加,导致该区域植被受到危害加大,需要进行人工干预,这说明生态系统的___________是有限的。