25 河中石兽 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 25 河中石兽 课件(28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 680.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-14 12:11:30 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

纪昀(jǐ yún),字晓岚。乾隆十九年(1754)进士。学问渊博,曾任翰林院编修、侍读学士。因获罪遣戍乌鲁木齐。释放回京后,任《四库全书》总纂官,编定《四库全书总目提要》,在目录学上贡献很大。著有《阅微草堂笔记》等。

《阅微草堂笔记》,文言短篇志怪小说。于清朝乾隆五十四年(1789)至嘉庆三年(1798)由翰林院纪昀以笔记形式编写成。主要搜集各种狐鬼神仙、因果报应、劝善惩恶等流传于乡野的怪谈,或亲身所听闻的奇闻轶事。

作者简介

笔记小说是一种带有散文化倾向的小说创作形式,它的特点就是兼有“笔记”和“小说”特征。“笔记”使其在记叙上获得了一种散文化的记叙空间,在这一空间里,作者可以叙述,也可以表达别人及自己的思考以及观点,而“小说”则是一种带有故事性的叙述和创作,由于“笔记”本身获得的自由空间,又可以使“小说”创作与散文化的“笔记”叙述相互交叉,使其优势十分明显。

笔记小说可分为志怪小说和志人小说两大类:东晋干宝的《搜神记》是志怪小说的代表作。南朝宋刘义庆的《世说新语》是志人小说的代表作。

文体介绍

笔记小说

纪昀( ) 河干( ) 圮 ( ) 募金( ) 棹 ( ) 曳 ( ) 钯 ( ) 木杮( ) 为 ( ) 暴涨( )

湮 ( ) 啮沙( ) 倒掷( ) 再转( )

臆断( ) 欤 ( )

jǐyún gān

pǐ mù zhào yè

pá fèi

wéi zhǎng

yān niè

dǎozhì zhuǎn

yì yú

读准字音

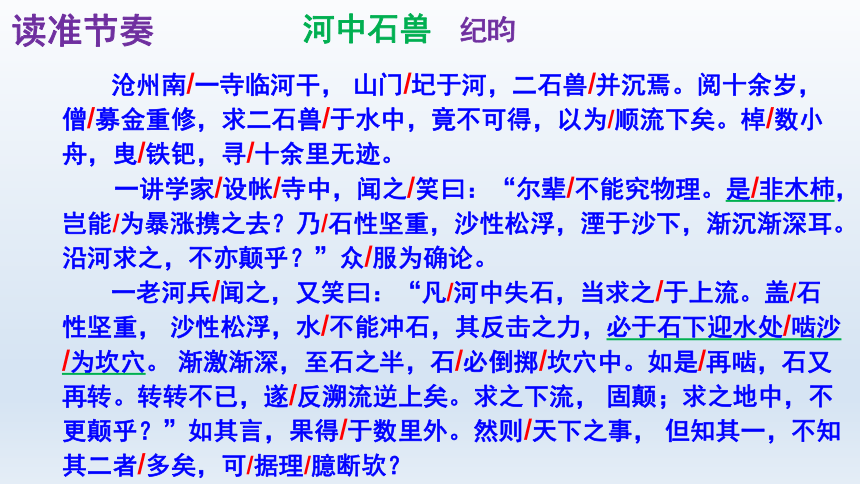

读准节奏

沧州南/一寺临河干, 山门/圮于河,二石兽/并沉焉。阅十余岁,僧/募金重修,求二石兽/于水中,竟不可得,以为/顺流下矣。棹/数小舟,曳/铁钯,寻/十余里无迹。

一讲学家/设帐/寺中,闻之/笑曰:“尔辈/不能究物理。是/非木杮,岂能/为暴涨携之去?乃/石性坚重,沙性松浮,湮于沙下,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众/服为确论。

一老河兵/闻之,又笑曰:“凡/河中失石,当求之/于上流。盖/石性坚重, 沙性松浮,水/不能冲石,其反击之力,必于石下迎水处/啮沙/为坎穴。 渐激渐深,至石之半,石/必倒掷/坎穴中。如是/再啮,石又再转。转转不已,遂/反溯流逆上矣。求之下流, 固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得/于数里外。然则/天下之事, 但知其一,不知其二者/多矣,可/据理/臆断欤?

河中石兽 纪昀

译背课文

沧州南边有一座寺庙靠近河岸,寺院的大门倒塌在河中,(门前)两只石兽一起陷入水中。过了十多年,僧人募集资金重新修缮寺庙,在水中寻找两只石兽,最终无法找到,就认为石兽顺着河水流到下游去了。划着几只小船,拖着铁耙,往下游找了十几里地,不见石兽的踪迹。

一位教书先生在寺中开设学馆教学,听了这件事笑着说:“你们这些人不能推究客观事物的道理。这两尊石兽不是木片, 怎么能够被洪水携带走呢 只不过石头的性质坚硬沉重,沙子的性质疏松漂浮,石兽埋没在沙中,逐渐沉到深处罢了。顺着河水寻找它们,不是弄颠倒了吗 ”大家信服,认为是确定不移的道理。

一位镇守河防的老兵听到了这件事,又笑着说:“凡是河水中丢失的石头,应当到上游去寻找。” 正因为石头的性质坚硬沉重,沙子的性质疏松漂浮,(所以)河水不能冲走石头,它相反的冲刷力量,一定在石头下面迎水的地方冲走沙子形成陷坑。越冲刷坑越深,到了石头的一半那么深,石头一定倒转栽倒在洞坑中。

如此这般又一次冲刷,石头又往后翻转一圈。翻来翻去停不下来,石头于是反而逆着河水朝相反的方向移到上游去了。到下游寻找石头,固然颠倒了;在河底寻找,不更加颠倒吗?按照他说的那样去找,果然在上游几里外找到了石兽。这么说来,天下的事,只知道其中一点、不知其中第二点的多了,可以凭据常理主观地推断吗

文章中写到了两次“笑”,你怎么理解其中的意味?

合作探究

讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,嘲笑别人不具备这方面的知识。

老河兵的“笑”,则是因为富于实际经验,笑讲学家主观臆断。

思考质疑

山西永济蒲津渡是黄河上的重要渡口,蒲津渡浮桥在历史上很有名气。唐代开元年间在渡口两岸各铸造了四尊铁牛(平均每尊重约36.5吨)、四个铁人、两座铁山等,组成了拴系浮桥所必需的锚碇系统。后因黄河改道,铁牛等没入水中,埋在地下。1989年,东岸铁牛由河滩下挖出,铁牛和铁人排列整齐,还在原址。

对于课文,我们如果用现代科学知识来看,也会产生疑问,上面这则资料也许会引发你新的思考,请大家交流。

河中石兽

纪昀(清)

沧州南一寺临河干山门圮于河二石兽并沉焉阅十余岁僧募金重修求二石兽于水中竟不可得以为顺流下矣棹数小舟曳铁钯寻十余里无迹一讲学家设帐寺中闻之笑曰尔辈不能究物理是非木杮岂能为暴涨携之去乃石性坚重沙性松浮湮于沙上渐沉渐深耳沿河求之不亦颠乎众服为确论一老河兵闻之又笑曰凡河中失石当求之于上流盖石性坚重沙性松浮水不能冲石其反激之力必于石下迎水处啮沙为坎穴渐激渐深至石之半石必倒掷坎穴中如是再啮石又再转转转不已遂反溯流逆上矣求之下流固颠求之地中不更颠乎如其言果得于数里外然则天下之事但知其一不知其二者多矣可据理臆断欤

岂能为暴涨携之去。

(……为……,表被动,可译为“被”)

当求之于上流。

(状语后置,应为“于上流求之”)

如其言,果得于数里外。

(“得”的后面省略了宾语“之”)

文言积累

1、文言句式。

(1)被动句:

(2)倒装句:

(3)省略句:

(1)阅十余岁

(古义:经历 今义:阅读)

(2)阅十余岁

(古义:年 今义:年龄)

(3)尓辈不能究物理

(古义:事物的道理、规律 今义:指物理学,

一门学科)

(4)是非木杮

(古义:代词,这 今义:一般为判断动词)

文言积累

2、古今异义

(5)渐沉渐深耳

(古义:罢了 今义:耳朵)

(6)转转不已

(古义:停止 今义:已经)

(7)但知其一,不知其二

(古义:只 今义:但是)

文言积累

2、古今异义

(1)棹数小舟

(2)岂能为暴涨携之去

棹:名词活用作动词,划船。

暴涨:动词活用作名词,河水。

文言积累

3、词类活用。

如

(1)如是再啮

(2)如其言

副词,像

介词,按照

文言积累

4、一词多义

为

(1)岂能为暴涨携之去

(2)必于石下迎水处啮沙为坎穴

(3)众服为确论

介词“被”

动词,成为

动词,认为是

(1)闻之笑曰

(2)沿河求之

(3)一老河兵闻之

(4)当求之于上流

(5)其反激之力

(6)至石之半

(7)求之下流、求之地中

(8)然则天下之事

之

代词,代顺流而下寻找石兽这件事

代词,代石兽

代词,代讲学家的话

代词,代石头

的

的

代词,代石兽

的

文言积累

4、一词多义

1、借事说理(寓理于事)

本文通过寻找倒塌的河里的石兽的故事,说明了任何事都不能根据主观推理,实践出真知。

写法探究

合作探究

2、层层铺垫

最先以寺僧的做法为讲学家的看法做铺垫,以突出讲学家的看法“众服为确论”,并且通过讲学家对寺僧的评价“颠”来写出讲学家对自己的看法的自信。最后写老河兵老河兵的一番话,加上“果得于数里外 ”的结果,巧妙地表现自信的讲学“不更颠乎”,极具戏剧性和讽刺性。

3、具有较强的思辨色彩

不管讲学家的观点是否与实际相符,,其阐述的道理是能“究物理” 的,所以人们能信服;老河兵的观点处看上去似乎不合常理,但其分析有着不可辩驳的说服力,事情的结果也验证其看法的科学性和推理的合理性。

合作探究

写法探究

4、细节描写增加了文采和可读性。

如讲学家的“笑”(包含了讲学家对寺僧的嘲讽和一种盲目的自信,刻画出讲学家自恃博才的心态)

老河兵的“笑”(流露出了老河兵对讲学家自恃博才的一种否定,也表现出老河兵的自信)

你还知道哪些“但知其一,不知其二”却主观臆断,以致犯错或闹出笑话的事例?

掩耳盗铃

纸上谈兵

刻舟求剑

郑人买履

盲人摸象

……

拓展延伸

搜集有关勇于实践的名人名言。

(1)百闻不如一见。——班固

(2)纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。——陆游

(3)一切真知都是从直接经验发源的。——毛泽东

(4)力行而后知之真。——王夫之

(5)有知识的人不实践,等于一只蜜蜂不酿蜜。 ——萨迪

(6)经验是永久的老师。 ——歌德

(7)实践是思想的真理。 ——车尔尼雪夫斯基

拓展延伸

两只落入水中的石兽,既未被河水冲到下游,也未原地不动沉入河沙里,居然逆流而上了,到了数里外的上游。作者以简洁的语言,记叙了人们寻找石兽的经过及其令人惊讶的结局 ,而且悟出了“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣, ”不可“据理臆断”的道理。

许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,仅仅根据自己的一知半解就根据常情主观作出判断。

课堂小结

1、下列句中划横线的词古义和今义相同的( )

A.但知其一

B.是非木柿

C.岂能为暴涨携之去

D.一讲学家设帐寺中

D

课堂检测

2、解释下列加点实词的含义。

靠近

倒塌

经过,经历

寻找

事物的道理、规律

正确的言论

主观地判断

课堂检测

终于,到底

认为

表议论的发语词,无实义

这样

既然这样,那么

只

课堂检测

3、解释下列加点虚词的含义。

(1)阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

经历了十多年,寺僧募集到了一笔钱决定重修庙门,便到河中寻找那两只石兽,居然没找到。

(2)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去

你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水带走了呢

(3)必于石下迎水处啮沙为坎穴。

一定会在石头迎水的地方冲击石前的沙子形成坑穴。

文言积累

4 、翻译重点句子。

(4)求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎

到河的下游寻找石兽,固然荒唐;在石兽掉下去的当地寻找,不是更荒唐吗?

(5)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

既然这样,那么天下的事,只知其一,不知其二的还多着哩,难道可以根据自己所知道的道理主观判断吗?

文言积累

纪昀(jǐ yún),字晓岚。乾隆十九年(1754)进士。学问渊博,曾任翰林院编修、侍读学士。因获罪遣戍乌鲁木齐。释放回京后,任《四库全书》总纂官,编定《四库全书总目提要》,在目录学上贡献很大。著有《阅微草堂笔记》等。

《阅微草堂笔记》,文言短篇志怪小说。于清朝乾隆五十四年(1789)至嘉庆三年(1798)由翰林院纪昀以笔记形式编写成。主要搜集各种狐鬼神仙、因果报应、劝善惩恶等流传于乡野的怪谈,或亲身所听闻的奇闻轶事。

作者简介

笔记小说是一种带有散文化倾向的小说创作形式,它的特点就是兼有“笔记”和“小说”特征。“笔记”使其在记叙上获得了一种散文化的记叙空间,在这一空间里,作者可以叙述,也可以表达别人及自己的思考以及观点,而“小说”则是一种带有故事性的叙述和创作,由于“笔记”本身获得的自由空间,又可以使“小说”创作与散文化的“笔记”叙述相互交叉,使其优势十分明显。

笔记小说可分为志怪小说和志人小说两大类:东晋干宝的《搜神记》是志怪小说的代表作。南朝宋刘义庆的《世说新语》是志人小说的代表作。

文体介绍

笔记小说

纪昀( ) 河干( ) 圮 ( ) 募金( ) 棹 ( ) 曳 ( ) 钯 ( ) 木杮( ) 为 ( ) 暴涨( )

湮 ( ) 啮沙( ) 倒掷( ) 再转( )

臆断( ) 欤 ( )

jǐyún gān

pǐ mù zhào yè

pá fèi

wéi zhǎng

yān niè

dǎozhì zhuǎn

yì yú

读准字音

读准节奏

沧州南/一寺临河干, 山门/圮于河,二石兽/并沉焉。阅十余岁,僧/募金重修,求二石兽/于水中,竟不可得,以为/顺流下矣。棹/数小舟,曳/铁钯,寻/十余里无迹。

一讲学家/设帐/寺中,闻之/笑曰:“尔辈/不能究物理。是/非木杮,岂能/为暴涨携之去?乃/石性坚重,沙性松浮,湮于沙下,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众/服为确论。

一老河兵/闻之,又笑曰:“凡/河中失石,当求之/于上流。盖/石性坚重, 沙性松浮,水/不能冲石,其反击之力,必于石下迎水处/啮沙/为坎穴。 渐激渐深,至石之半,石/必倒掷/坎穴中。如是/再啮,石又再转。转转不已,遂/反溯流逆上矣。求之下流, 固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得/于数里外。然则/天下之事, 但知其一,不知其二者/多矣,可/据理/臆断欤?

河中石兽 纪昀

译背课文

沧州南边有一座寺庙靠近河岸,寺院的大门倒塌在河中,(门前)两只石兽一起陷入水中。过了十多年,僧人募集资金重新修缮寺庙,在水中寻找两只石兽,最终无法找到,就认为石兽顺着河水流到下游去了。划着几只小船,拖着铁耙,往下游找了十几里地,不见石兽的踪迹。

一位教书先生在寺中开设学馆教学,听了这件事笑着说:“你们这些人不能推究客观事物的道理。这两尊石兽不是木片, 怎么能够被洪水携带走呢 只不过石头的性质坚硬沉重,沙子的性质疏松漂浮,石兽埋没在沙中,逐渐沉到深处罢了。顺着河水寻找它们,不是弄颠倒了吗 ”大家信服,认为是确定不移的道理。

一位镇守河防的老兵听到了这件事,又笑着说:“凡是河水中丢失的石头,应当到上游去寻找。” 正因为石头的性质坚硬沉重,沙子的性质疏松漂浮,(所以)河水不能冲走石头,它相反的冲刷力量,一定在石头下面迎水的地方冲走沙子形成陷坑。越冲刷坑越深,到了石头的一半那么深,石头一定倒转栽倒在洞坑中。

如此这般又一次冲刷,石头又往后翻转一圈。翻来翻去停不下来,石头于是反而逆着河水朝相反的方向移到上游去了。到下游寻找石头,固然颠倒了;在河底寻找,不更加颠倒吗?按照他说的那样去找,果然在上游几里外找到了石兽。这么说来,天下的事,只知道其中一点、不知其中第二点的多了,可以凭据常理主观地推断吗

文章中写到了两次“笑”,你怎么理解其中的意味?

合作探究

讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,嘲笑别人不具备这方面的知识。

老河兵的“笑”,则是因为富于实际经验,笑讲学家主观臆断。

思考质疑

山西永济蒲津渡是黄河上的重要渡口,蒲津渡浮桥在历史上很有名气。唐代开元年间在渡口两岸各铸造了四尊铁牛(平均每尊重约36.5吨)、四个铁人、两座铁山等,组成了拴系浮桥所必需的锚碇系统。后因黄河改道,铁牛等没入水中,埋在地下。1989年,东岸铁牛由河滩下挖出,铁牛和铁人排列整齐,还在原址。

对于课文,我们如果用现代科学知识来看,也会产生疑问,上面这则资料也许会引发你新的思考,请大家交流。

河中石兽

纪昀(清)

沧州南一寺临河干山门圮于河二石兽并沉焉阅十余岁僧募金重修求二石兽于水中竟不可得以为顺流下矣棹数小舟曳铁钯寻十余里无迹一讲学家设帐寺中闻之笑曰尔辈不能究物理是非木杮岂能为暴涨携之去乃石性坚重沙性松浮湮于沙上渐沉渐深耳沿河求之不亦颠乎众服为确论一老河兵闻之又笑曰凡河中失石当求之于上流盖石性坚重沙性松浮水不能冲石其反激之力必于石下迎水处啮沙为坎穴渐激渐深至石之半石必倒掷坎穴中如是再啮石又再转转转不已遂反溯流逆上矣求之下流固颠求之地中不更颠乎如其言果得于数里外然则天下之事但知其一不知其二者多矣可据理臆断欤

岂能为暴涨携之去。

(……为……,表被动,可译为“被”)

当求之于上流。

(状语后置,应为“于上流求之”)

如其言,果得于数里外。

(“得”的后面省略了宾语“之”)

文言积累

1、文言句式。

(1)被动句:

(2)倒装句:

(3)省略句:

(1)阅十余岁

(古义:经历 今义:阅读)

(2)阅十余岁

(古义:年 今义:年龄)

(3)尓辈不能究物理

(古义:事物的道理、规律 今义:指物理学,

一门学科)

(4)是非木杮

(古义:代词,这 今义:一般为判断动词)

文言积累

2、古今异义

(5)渐沉渐深耳

(古义:罢了 今义:耳朵)

(6)转转不已

(古义:停止 今义:已经)

(7)但知其一,不知其二

(古义:只 今义:但是)

文言积累

2、古今异义

(1)棹数小舟

(2)岂能为暴涨携之去

棹:名词活用作动词,划船。

暴涨:动词活用作名词,河水。

文言积累

3、词类活用。

如

(1)如是再啮

(2)如其言

副词,像

介词,按照

文言积累

4、一词多义

为

(1)岂能为暴涨携之去

(2)必于石下迎水处啮沙为坎穴

(3)众服为确论

介词“被”

动词,成为

动词,认为是

(1)闻之笑曰

(2)沿河求之

(3)一老河兵闻之

(4)当求之于上流

(5)其反激之力

(6)至石之半

(7)求之下流、求之地中

(8)然则天下之事

之

代词,代顺流而下寻找石兽这件事

代词,代石兽

代词,代讲学家的话

代词,代石头

的

的

代词,代石兽

的

文言积累

4、一词多义

1、借事说理(寓理于事)

本文通过寻找倒塌的河里的石兽的故事,说明了任何事都不能根据主观推理,实践出真知。

写法探究

合作探究

2、层层铺垫

最先以寺僧的做法为讲学家的看法做铺垫,以突出讲学家的看法“众服为确论”,并且通过讲学家对寺僧的评价“颠”来写出讲学家对自己的看法的自信。最后写老河兵老河兵的一番话,加上“果得于数里外 ”的结果,巧妙地表现自信的讲学“不更颠乎”,极具戏剧性和讽刺性。

3、具有较强的思辨色彩

不管讲学家的观点是否与实际相符,,其阐述的道理是能“究物理” 的,所以人们能信服;老河兵的观点处看上去似乎不合常理,但其分析有着不可辩驳的说服力,事情的结果也验证其看法的科学性和推理的合理性。

合作探究

写法探究

4、细节描写增加了文采和可读性。

如讲学家的“笑”(包含了讲学家对寺僧的嘲讽和一种盲目的自信,刻画出讲学家自恃博才的心态)

老河兵的“笑”(流露出了老河兵对讲学家自恃博才的一种否定,也表现出老河兵的自信)

你还知道哪些“但知其一,不知其二”却主观臆断,以致犯错或闹出笑话的事例?

掩耳盗铃

纸上谈兵

刻舟求剑

郑人买履

盲人摸象

……

拓展延伸

搜集有关勇于实践的名人名言。

(1)百闻不如一见。——班固

(2)纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。——陆游

(3)一切真知都是从直接经验发源的。——毛泽东

(4)力行而后知之真。——王夫之

(5)有知识的人不实践,等于一只蜜蜂不酿蜜。 ——萨迪

(6)经验是永久的老师。 ——歌德

(7)实践是思想的真理。 ——车尔尼雪夫斯基

拓展延伸

两只落入水中的石兽,既未被河水冲到下游,也未原地不动沉入河沙里,居然逆流而上了,到了数里外的上游。作者以简洁的语言,记叙了人们寻找石兽的经过及其令人惊讶的结局 ,而且悟出了“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣, ”不可“据理臆断”的道理。

许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,仅仅根据自己的一知半解就根据常情主观作出判断。

课堂小结

1、下列句中划横线的词古义和今义相同的( )

A.但知其一

B.是非木柿

C.岂能为暴涨携之去

D.一讲学家设帐寺中

D

课堂检测

2、解释下列加点实词的含义。

靠近

倒塌

经过,经历

寻找

事物的道理、规律

正确的言论

主观地判断

课堂检测

终于,到底

认为

表议论的发语词,无实义

这样

既然这样,那么

只

课堂检测

3、解释下列加点虚词的含义。

(1)阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

经历了十多年,寺僧募集到了一笔钱决定重修庙门,便到河中寻找那两只石兽,居然没找到。

(2)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去

你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水带走了呢

(3)必于石下迎水处啮沙为坎穴。

一定会在石头迎水的地方冲击石前的沙子形成坑穴。

文言积累

4 、翻译重点句子。

(4)求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎

到河的下游寻找石兽,固然荒唐;在石兽掉下去的当地寻找,不是更荒唐吗?

(5)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

既然这样,那么天下的事,只知其一,不知其二的还多着哩,难道可以根据自己所知道的道理主观判断吗?

文言积累

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读