第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-14 14:29:03 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

课标要求:

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性。

了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

第2课 诸侯纷争与变法运动

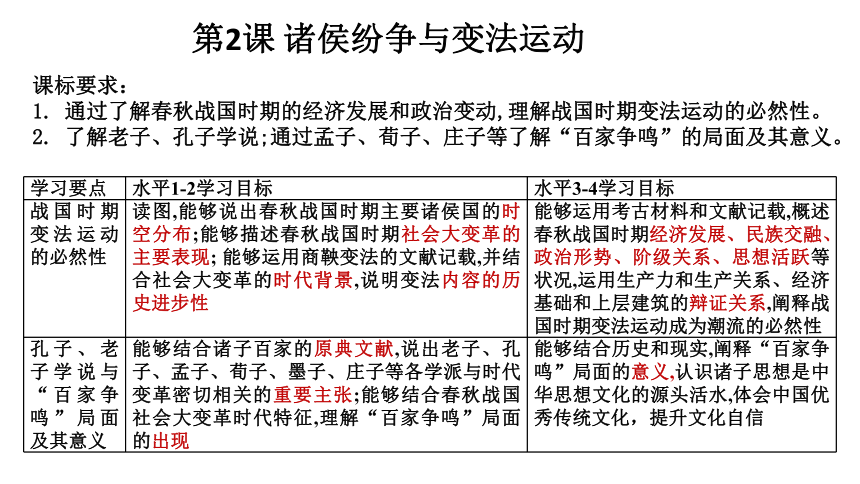

学习要点 水平1-2学习目标 水平3-4学习目标

战国时期变法运动的必然性 读图,能够说出春秋战国时期主要诸侯国的时空分布;能够描述春秋战国时期社会大变革的主要表现; 能够运用商鞅变法的文献记载,并结合社会大变革的时代背景,说明变法内容的历史进步性 能够运用考古材料和文献记载,概述春秋战国时期经济发展、民族交融、政治形势、阶级关系、思想活跃等状况,运用生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的辩证关系,阐释战国时期变法运动成为潮流的必然性

孔子、老子学说与“百家争鸣”局面及其意义 能够结合诸子百家的原典文献,说出老子、孔子、孟子、荀子、墨子、庄子等各学派与时代变革密切相关的重要主张;能够结合春秋战国社会大变革时代特征,理解“百家争鸣”局面的出现 能够结合历史和现实,阐释“百家争鸣”局面的意义,认识诸子思想是中华思想文化的源头活水,体会中国优秀传统文化,提升文化自信

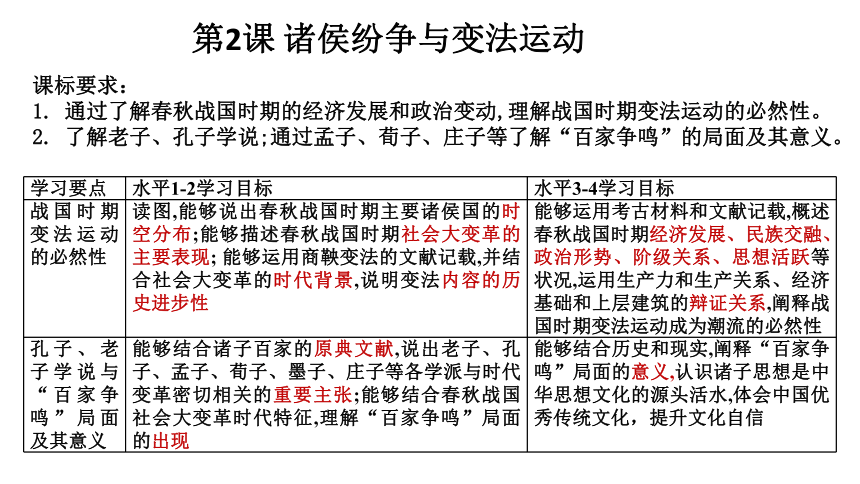

中华文明形成与发展

早期国家

奴隶社会

夏 商 周

青铜时代

秦汉

铁器时代

中华文明发展

统一多民族国家

封建社会

“社会巨变”

经济发展

民族交融

政治形势

阶级关系

思想活跃

“社会巨变”

BC770—BC475—BC221

春秋战国(东周)

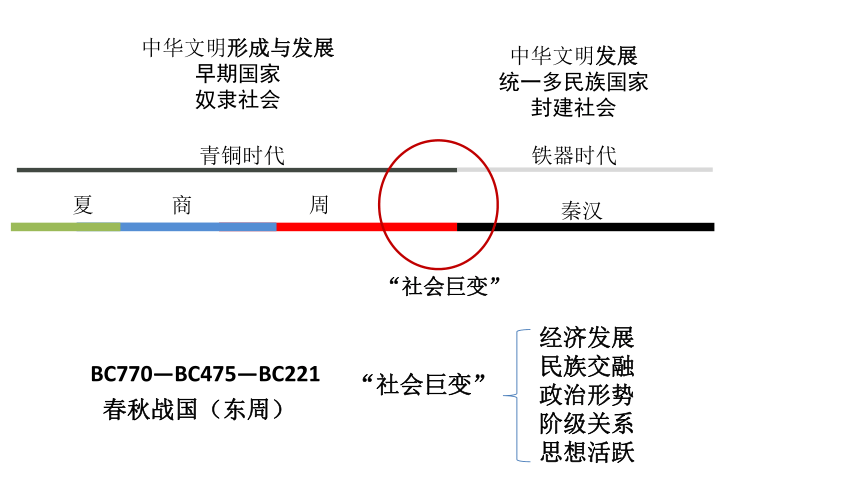

◎春秋时期的铁制农具

和穿有鼻环的牛尊

经济发展(表现/影响)

◎主要水利工程示意图

铁农具、牛耕

兴修水利

井田制崩溃

奖励耕织

Q:春秋战国时期农业发展的原因?

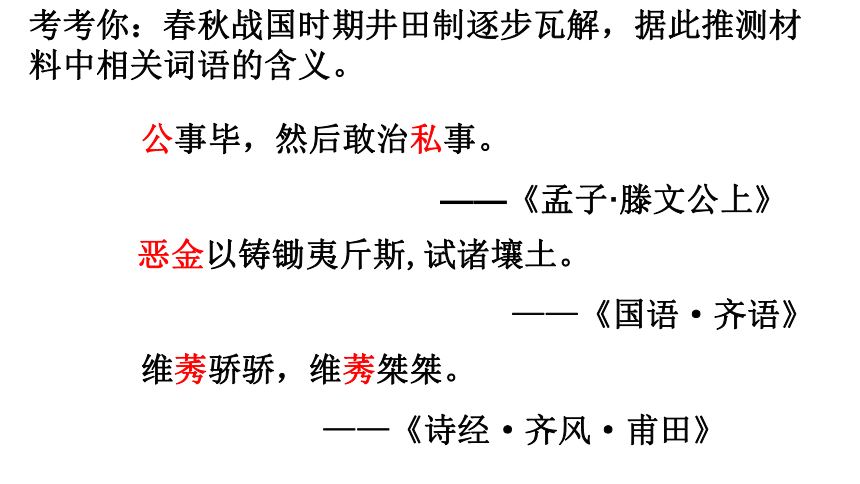

公事毕,然后敢治私事。

——《孟子·滕文公上》

维莠骄骄,维莠桀桀。

——《诗经·齐风·甫田》

恶金以铸锄夷斤斯,试诸壤土。

——《国语·齐语》

考考你:春秋战国时期井田制逐步瓦解,据此推测材料中相关词语的含义。

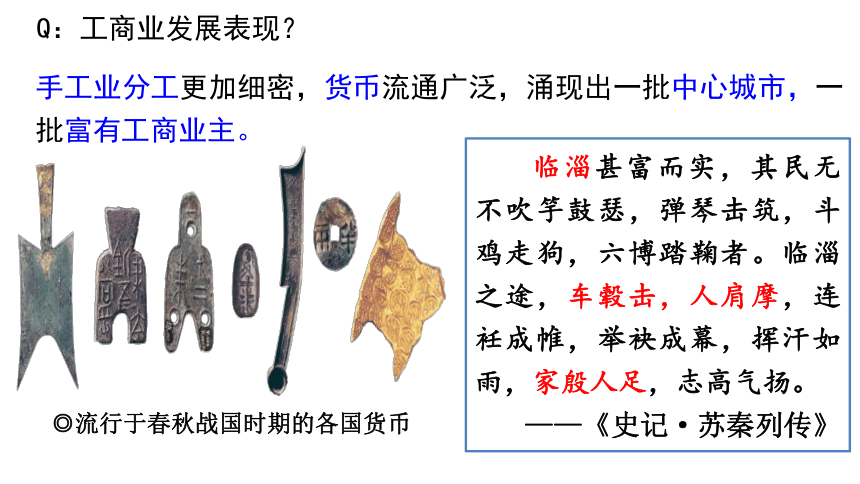

Q:工商业发展表现?

◎流行于春秋战国时期的各国货币

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗如雨,家殷人足,志高气扬。

——《史记·苏秦列传》

手工业分工更加细密,货币流通广泛,涌现出一批中心城市,一批富有工商业主。

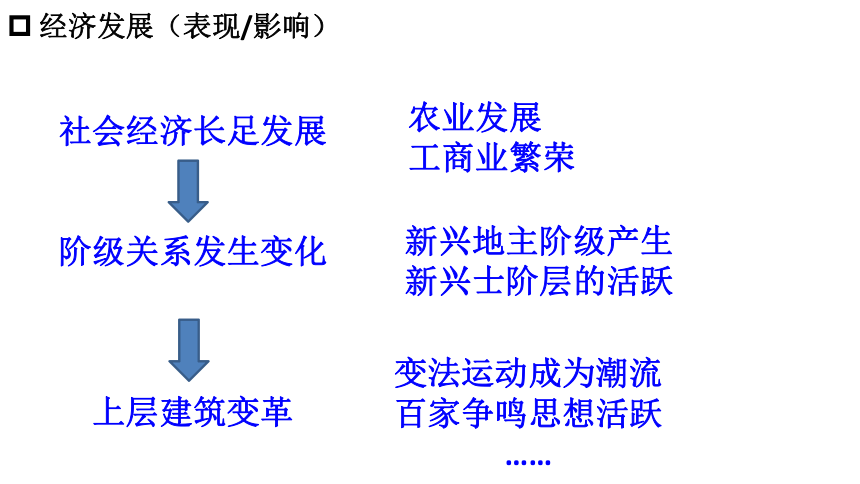

经济发展(表现/影响)

农业发展

工商业繁荣

社会经济长足发展

阶级关系发生变化

上层建筑变革

变法运动成为潮流

百家争鸣思想活跃

……

新兴地主阶级产生

新兴士阶层的活跃

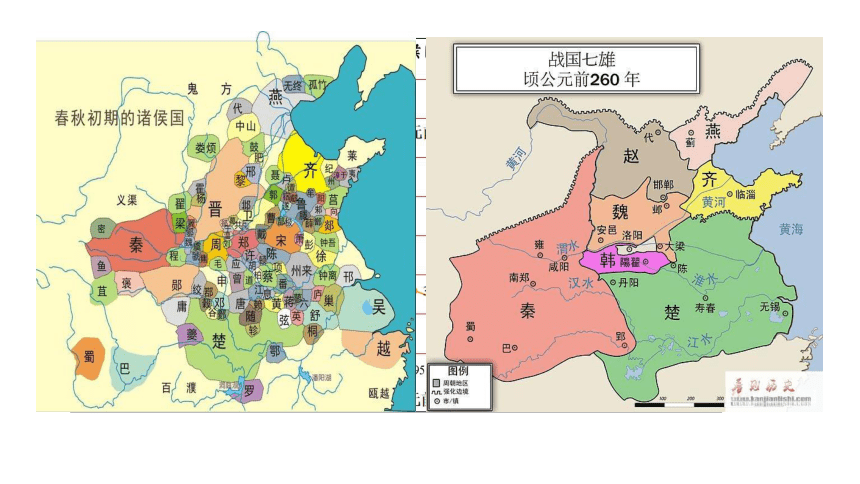

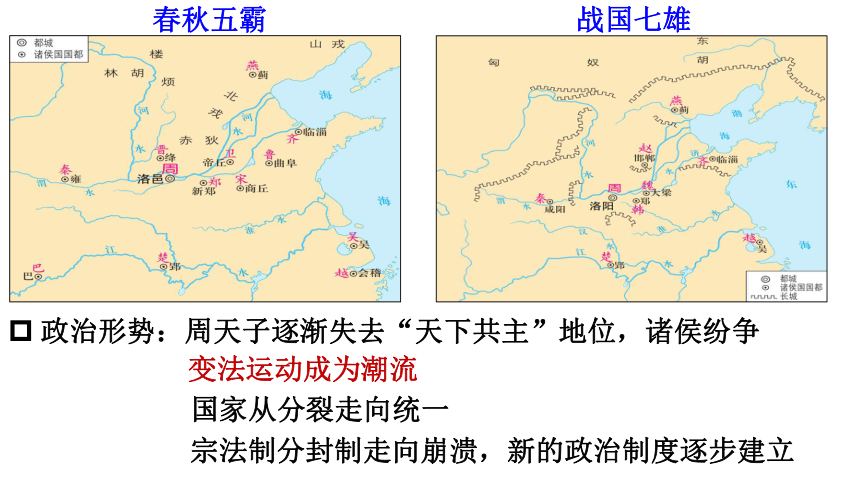

政治形势:周天子逐渐失去“天下共主”地位,诸侯纷争

国家从分裂走向统一

宗法制分封制走向崩溃,新的政治制度逐步建立

变法运动成为潮流

春秋五霸

战国七雄

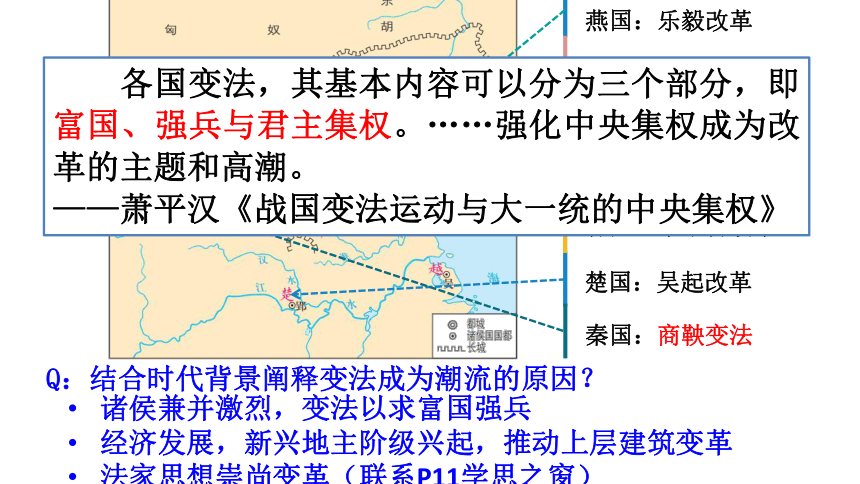

燕国:乐毅改革

齐国:邹忌改革

楚国:吴起改革

赵国:赵武灵王改革

韩国:申不害改革

魏国:李悝改革

秦国:商鞅变法

诸侯兼并激烈,变法以求富国强兵

经济发展,新兴地主阶级兴起,推动上层建筑变革

法家思想崇尚变革(联系P11学思之窗)

各国变法,其基本内容可以分为三个部分,即富国、强兵与君主集权。……强化中央集权成为改革的主题和高潮。

——萧平汉《战国变法运动与大一统的中央集权》

Q:结合时代背景阐释变法成为潮流的原因?

措施内容 意义(历史进步性)

富国之策 “废井田,开阡陌”,授田于百姓 重农抑商,奖励耕织 小家庭政策

强兵之策 奖励军功

集权之策 废分封,行县制 什伍连坐,纠察告发 剥夺和限制贵族特权

商鞅变法(秦国 BC356开始)

令民为什伍,而相牧司连坐。

而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

宗室非有军功论,不得为属籍。

僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。

事末利及怠而贫者,举以为收孥。

民有二男以上不分异者,倍其赋。

——《史记·商君列传》

为田开阡陌封疆,而赋税平。

秦与戎翟同俗,有虎狼之心,贪戾好利而无信,不识礼义德行,苟有利焉,不顾亲戚兄弟,若禽兽耳。

——《战国策 · 魏策三》

秦性强,其地险,其政严,其赏罚信,其人不让。

——《吴子 · 料敌》

民族交融:华夏认同

春秋五霸

战国七雄

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

中原各国因经济文化较为先进,自称华夏

战争,迁徙,交流

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

各民族之间相互学习,相互促进,

社会经济较快发展,相继封建化。

民族融合,中华民族初步形成

各族同源共祖的观念得到发展。

民族交融:华夏认同

《驹支不屈于晋》:“我诸戎是四岳之裔胄也,毋是翦弃。赐我南鄙之田……以为先君不侵不叛之臣,至于今不贰。”

中华民族在先秦历史上的发展过程分为两大阶段。第一阶段是夏、商、西周,发展形成了华夏族;第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大交融。春秋时代还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏;中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。在这个基础上,“大一统”理论指导下的七国争雄以秦统一中国告终,中国形成为全国性的统一的多民族国家。

——沈长云《先秦史》

民族交融:华夏认同

思想活跃:百家争鸣

思想活跃:百家争鸣(概念P12)

1、时代背景

③政治需求:各国统治者出于争霸需要,争相招揽人才

①经济发展:生产力发展,井田制逐步瓦解

②阶级关系变化:旧贵族等级体系瓦解,促使新兴的士阶层崛起

“一定时期的思想文化是一定时期政治、经济的反映”

文化条件:私学兴起

2、派别、人物、主张——春秋时期

(1)孔子——儒家学派创始人

思想核心:

“仁”——关爱他人

政治思想:

“为政以德”

主张恢复周礼,但也承认制度应改良

教育/文献:

提倡有教无类

整理六经

记载于《论语》

开创私学

思考:孔子对伦理和政治重建问题的整合,体现了西周以来所形成的哪些观念?(联系P7历史纵横/问题探究)

比较:商鞅法家思想和孔子儒家思想(联系P11学思之窗)

(2)老子——道家学派创始人

“我无为而民自化,我好静而民自正,

我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

道生一,一生二,二生三,三生万物

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏

人法地,地法天,天法道,道法自然

无为而治

天地万物的本原是道

朴素辩证法

朴素唯物论:天人合一

比较:老子和孔子探讨主题的差异?

学派 人物 思想主张

儒家 孟子

荀子

道家 庄子

阴阳家

墨家 墨子

法家 韩非

人性善

“仁政”

人性恶

隆礼重法

“目好色,耳好声,口好味,心好利。饥而欲饱,寒而欲暖,劳而欲休。”

逍遥自由

“相生相胜”

兼爱、非攻、尚贤

依法治国

中央集权

“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”

4、百家争鸣的意义

邹衍

2、派别、人物、主张——战国时期

代表下层平民利益

新兴地主阶级利益

对人与社(伦理与政治)的思考

对人与自然的思考

代表了中国古代对自然界朴素的科学认识

邹衍(阴阳家)

邹子有终始五德,从所不胜,木德继之,金德次之,火德次之,水德次之。

——《文选·魏都赋》李善注引 《七略》

提出“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

古代中国的人文精神,经历了由“神”回复到“人”的历史过程。甲骨卜辞表明,商人的精神生活尚未脱离“神”的支配。周灭商后,深知“天命靡常”,吉凶成败全系于人的作为,精神上遂出现一种“人”的自觉。此种人文精神的萌芽,受春秋战国社会动荡的影响而催生演化,思想家们在各“思以其道易天下”的同时,也各自建立一套新的历史观、价值观、人生观,以导引社会回复到有序。其中,儒、法、道三家对人生价值的探索,不仅显示了认识观念上的多样化,而且对中国文化的特征造成了深刻的影响。

——王家范《大学中国史》

中华文明形成与发展

早期国家

奴隶社会

夏 商 周

青铜时代

秦汉

铁器时代

中华文明发展

统一多民族国家

封建社会

“社会巨变”

经济发展

民族交融

政治形势

阶级关系

思想活跃

“社会巨变”

BC770—BC475—BC221

春秋战国(东周)

1.春秋战国时期主要诸侯国的时空分布。

2.春秋战国时期社会大变革的主要表现(经济发展、民族交融、政治形势、阶级关系、思想活跃)

3.运用生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的辩证关系,阐释战国时期变法运动成为潮流的必然性,理解“百家争鸣”局面的出现。

4.商鞅变法的时代背景, 变法内容及其历史进步性

5.老子、孔子、孟子、荀子、墨子、庄子等各学派与时代变革密切相关的重要主张(原典文献)

6.“百家争鸣”局面的历史和现实意义(诸子思想是中华思想文化的源头活水,体会中国优秀传统文化,提升文化自信。)

第2课 诸侯纷争与变法运动

课标要求:

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性。

了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

第2课 诸侯纷争与变法运动

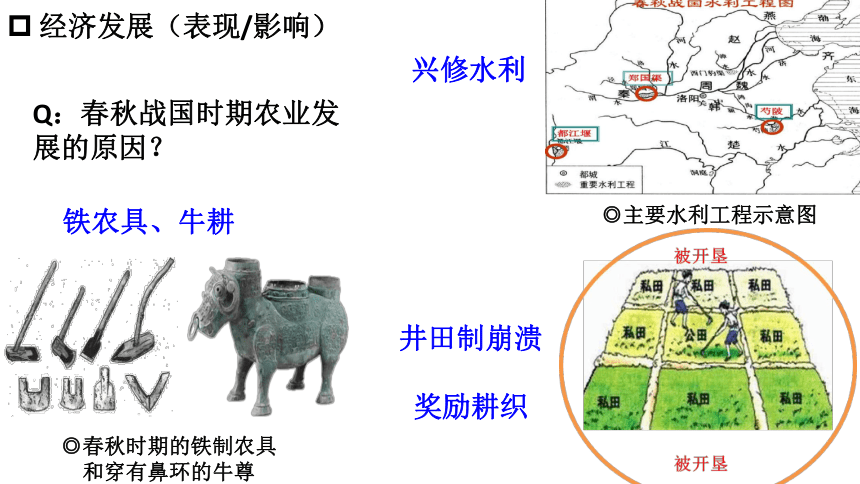

学习要点 水平1-2学习目标 水平3-4学习目标

战国时期变法运动的必然性 读图,能够说出春秋战国时期主要诸侯国的时空分布;能够描述春秋战国时期社会大变革的主要表现; 能够运用商鞅变法的文献记载,并结合社会大变革的时代背景,说明变法内容的历史进步性 能够运用考古材料和文献记载,概述春秋战国时期经济发展、民族交融、政治形势、阶级关系、思想活跃等状况,运用生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的辩证关系,阐释战国时期变法运动成为潮流的必然性

孔子、老子学说与“百家争鸣”局面及其意义 能够结合诸子百家的原典文献,说出老子、孔子、孟子、荀子、墨子、庄子等各学派与时代变革密切相关的重要主张;能够结合春秋战国社会大变革时代特征,理解“百家争鸣”局面的出现 能够结合历史和现实,阐释“百家争鸣”局面的意义,认识诸子思想是中华思想文化的源头活水,体会中国优秀传统文化,提升文化自信

中华文明形成与发展

早期国家

奴隶社会

夏 商 周

青铜时代

秦汉

铁器时代

中华文明发展

统一多民族国家

封建社会

“社会巨变”

经济发展

民族交融

政治形势

阶级关系

思想活跃

“社会巨变”

BC770—BC475—BC221

春秋战国(东周)

◎春秋时期的铁制农具

和穿有鼻环的牛尊

经济发展(表现/影响)

◎主要水利工程示意图

铁农具、牛耕

兴修水利

井田制崩溃

奖励耕织

Q:春秋战国时期农业发展的原因?

公事毕,然后敢治私事。

——《孟子·滕文公上》

维莠骄骄,维莠桀桀。

——《诗经·齐风·甫田》

恶金以铸锄夷斤斯,试诸壤土。

——《国语·齐语》

考考你:春秋战国时期井田制逐步瓦解,据此推测材料中相关词语的含义。

Q:工商业发展表现?

◎流行于春秋战国时期的各国货币

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗如雨,家殷人足,志高气扬。

——《史记·苏秦列传》

手工业分工更加细密,货币流通广泛,涌现出一批中心城市,一批富有工商业主。

经济发展(表现/影响)

农业发展

工商业繁荣

社会经济长足发展

阶级关系发生变化

上层建筑变革

变法运动成为潮流

百家争鸣思想活跃

……

新兴地主阶级产生

新兴士阶层的活跃

政治形势:周天子逐渐失去“天下共主”地位,诸侯纷争

国家从分裂走向统一

宗法制分封制走向崩溃,新的政治制度逐步建立

变法运动成为潮流

春秋五霸

战国七雄

燕国:乐毅改革

齐国:邹忌改革

楚国:吴起改革

赵国:赵武灵王改革

韩国:申不害改革

魏国:李悝改革

秦国:商鞅变法

诸侯兼并激烈,变法以求富国强兵

经济发展,新兴地主阶级兴起,推动上层建筑变革

法家思想崇尚变革(联系P11学思之窗)

各国变法,其基本内容可以分为三个部分,即富国、强兵与君主集权。……强化中央集权成为改革的主题和高潮。

——萧平汉《战国变法运动与大一统的中央集权》

Q:结合时代背景阐释变法成为潮流的原因?

措施内容 意义(历史进步性)

富国之策 “废井田,开阡陌”,授田于百姓 重农抑商,奖励耕织 小家庭政策

强兵之策 奖励军功

集权之策 废分封,行县制 什伍连坐,纠察告发 剥夺和限制贵族特权

商鞅变法(秦国 BC356开始)

令民为什伍,而相牧司连坐。

而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

宗室非有军功论,不得为属籍。

僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。

事末利及怠而贫者,举以为收孥。

民有二男以上不分异者,倍其赋。

——《史记·商君列传》

为田开阡陌封疆,而赋税平。

秦与戎翟同俗,有虎狼之心,贪戾好利而无信,不识礼义德行,苟有利焉,不顾亲戚兄弟,若禽兽耳。

——《战国策 · 魏策三》

秦性强,其地险,其政严,其赏罚信,其人不让。

——《吴子 · 料敌》

民族交融:华夏认同

春秋五霸

战国七雄

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

中原各国因经济文化较为先进,自称华夏

战争,迁徙,交流

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

各民族之间相互学习,相互促进,

社会经济较快发展,相继封建化。

民族融合,中华民族初步形成

各族同源共祖的观念得到发展。

民族交融:华夏认同

《驹支不屈于晋》:“我诸戎是四岳之裔胄也,毋是翦弃。赐我南鄙之田……以为先君不侵不叛之臣,至于今不贰。”

中华民族在先秦历史上的发展过程分为两大阶段。第一阶段是夏、商、西周,发展形成了华夏族;第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大交融。春秋时代还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏;中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。在这个基础上,“大一统”理论指导下的七国争雄以秦统一中国告终,中国形成为全国性的统一的多民族国家。

——沈长云《先秦史》

民族交融:华夏认同

思想活跃:百家争鸣

思想活跃:百家争鸣(概念P12)

1、时代背景

③政治需求:各国统治者出于争霸需要,争相招揽人才

①经济发展:生产力发展,井田制逐步瓦解

②阶级关系变化:旧贵族等级体系瓦解,促使新兴的士阶层崛起

“一定时期的思想文化是一定时期政治、经济的反映”

文化条件:私学兴起

2、派别、人物、主张——春秋时期

(1)孔子——儒家学派创始人

思想核心:

“仁”——关爱他人

政治思想:

“为政以德”

主张恢复周礼,但也承认制度应改良

教育/文献:

提倡有教无类

整理六经

记载于《论语》

开创私学

思考:孔子对伦理和政治重建问题的整合,体现了西周以来所形成的哪些观念?(联系P7历史纵横/问题探究)

比较:商鞅法家思想和孔子儒家思想(联系P11学思之窗)

(2)老子——道家学派创始人

“我无为而民自化,我好静而民自正,

我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

道生一,一生二,二生三,三生万物

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏

人法地,地法天,天法道,道法自然

无为而治

天地万物的本原是道

朴素辩证法

朴素唯物论:天人合一

比较:老子和孔子探讨主题的差异?

学派 人物 思想主张

儒家 孟子

荀子

道家 庄子

阴阳家

墨家 墨子

法家 韩非

人性善

“仁政”

人性恶

隆礼重法

“目好色,耳好声,口好味,心好利。饥而欲饱,寒而欲暖,劳而欲休。”

逍遥自由

“相生相胜”

兼爱、非攻、尚贤

依法治国

中央集权

“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”

4、百家争鸣的意义

邹衍

2、派别、人物、主张——战国时期

代表下层平民利益

新兴地主阶级利益

对人与社(伦理与政治)的思考

对人与自然的思考

代表了中国古代对自然界朴素的科学认识

邹衍(阴阳家)

邹子有终始五德,从所不胜,木德继之,金德次之,火德次之,水德次之。

——《文选·魏都赋》李善注引 《七略》

提出“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

古代中国的人文精神,经历了由“神”回复到“人”的历史过程。甲骨卜辞表明,商人的精神生活尚未脱离“神”的支配。周灭商后,深知“天命靡常”,吉凶成败全系于人的作为,精神上遂出现一种“人”的自觉。此种人文精神的萌芽,受春秋战国社会动荡的影响而催生演化,思想家们在各“思以其道易天下”的同时,也各自建立一套新的历史观、价值观、人生观,以导引社会回复到有序。其中,儒、法、道三家对人生价值的探索,不仅显示了认识观念上的多样化,而且对中国文化的特征造成了深刻的影响。

——王家范《大学中国史》

中华文明形成与发展

早期国家

奴隶社会

夏 商 周

青铜时代

秦汉

铁器时代

中华文明发展

统一多民族国家

封建社会

“社会巨变”

经济发展

民族交融

政治形势

阶级关系

思想活跃

“社会巨变”

BC770—BC475—BC221

春秋战国(东周)

1.春秋战国时期主要诸侯国的时空分布。

2.春秋战国时期社会大变革的主要表现(经济发展、民族交融、政治形势、阶级关系、思想活跃)

3.运用生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的辩证关系,阐释战国时期变法运动成为潮流的必然性,理解“百家争鸣”局面的出现。

4.商鞅变法的时代背景, 变法内容及其历史进步性

5.老子、孔子、孟子、荀子、墨子、庄子等各学派与时代变革密切相关的重要主张(原典文献)

6.“百家争鸣”局面的历史和现实意义(诸子思想是中华思想文化的源头活水,体会中国优秀传统文化,提升文化自信。)

第2课 诸侯纷争与变法运动

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进