高中语文统编版选择性必修上册9《 复活(节选)》课件(共19张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册9《 复活(节选)》课件(共19张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-14 13:07:49 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

列夫·托尔斯泰

《复活》

2

了解《复活》

3

心灵辩证法

4

“复活”的含义

1

认识托尔斯泰

学习重点

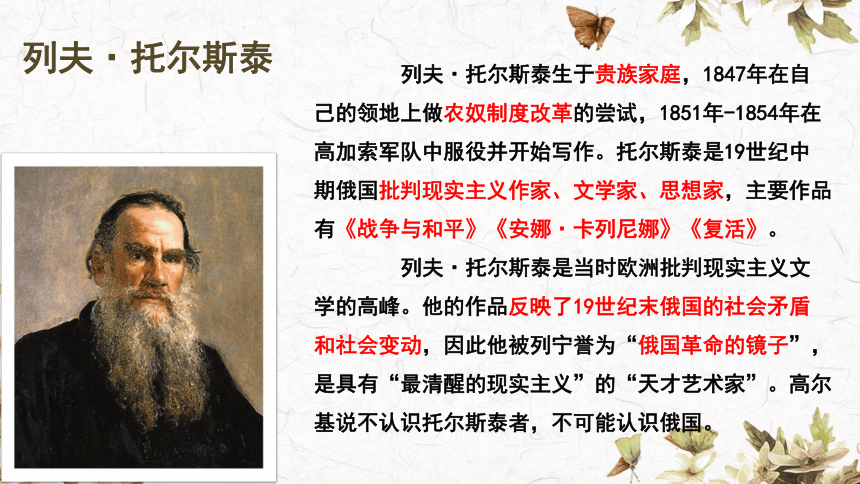

列夫·托尔斯泰

列夫·托尔斯泰生于贵族家庭,1847年在自己的领地上做农奴制度改革的尝试,1851年-1854年在高加索军队中服役并开始写作。托尔斯泰是19世纪中期俄国批判现实主义作家、文学家、思想家,主要作品有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》。

列夫·托尔斯泰是当时欧洲批判现实主义文学的高峰。他的作品反映了19世纪末俄国的社会矛盾和社会变动,因此他被列宁誉为“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。高尔基说不认识托尔斯泰者,不可能认识俄国。

托尔斯泰主义

托尔斯泰主义是俄国著名文学家列夫·托尔斯泰的重要思想的结晶,一方面,它体现为对现实的无情批判;另一方面,它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

背景介绍

《复活》是托尔斯泰最后一部长篇小说,是他一生探索和思想的总结。

19世纪末期,俄国的资本主义发展迅猛,农村遭到巨大破坏,广大劳动人民的生活日趋贫困。加上俄国的农奴制和俄土战争,使俄国农民生活在水生火热之中。列夫·托尔斯泰目睹了农民的可怕处境,看到了社会问题的本质所在,对农民产生了深深的同情,他站在广大农民的立场观察俄国的社会现实,代表农民阶级发表意见。他以清醒的现实主义态度抨击社会现实,揭露俄国社会的腐败和黑暗,揭露了政府机关的黑暗和官吏的残暴,批判了专制的国家制度。

故事梗概

小说女主人公卡秋莎·玛丝洛娃本是一个贵族地主家的女仆,她被主人的侄子、贵族青年聂赫留朵夫公爵玩弄后遗弃,此后她怀着身孕被主人赶走,四处漂泊,沦为妓女,后来被人诬陷谋财害命而被捕入狱。小说男主人公聂赫留朵夫以陪审员的身份出庭审理玛丝洛娃的案件。他认出了被告就是从前被他遗弃的玛丝洛娃,他受到了良心的谴责。为了给自己的灵魂赎罪,他四处奔走为她减刑。当所有的努力都无效时,玛丝洛娃被押送去西伯利亚,聂赫留朵夫与她同行。玛丝洛娃在聂赫留朵夫的真诚忏悔和关怀下,消除前怨,重新唤醒内心的美德,并且为了他的前途,拒绝了他的求婚。

情节梳理

快速浏览课文,思考节选的这一章节可以分为几个部分?

开端1-21段:

探监认罪,请求饶恕

发展22-43段:

了解不幸,表示赎罪

高潮44-58段:

利用“老爷”,弄些好处

结局58-78段:

思想斗争,复其本性

文本研读

托尔斯泰伯爵才华的特点就是不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的,托尔斯泰伯爵却能巧妙地描写出来。

——车尔尼雪夫斯基

“心灵辩证法”:他将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

文本研读

快速浏览课文,找出描写聂赫留朵夫的句子,分析聂赫留朵夫的心理变化过程?

“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”是“你”,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。“我想见见您……我……”

“您”是敬称,“你”显得亲密。他看到面前的玛丝洛娃已不是当年的“卡秋莎”,“卡秋莎”也并未认出他,两个人之间没有了以往的亲切、熟悉感;而且他是带着“严肃、庄重和爱怜的心情”来见玛丝洛娃的,是来请求她饶恕的,因此他用了“您”。距离的疏远也说明他还没有足够的勇气去面对玛丝洛娃。

文本研读

小说的主人公是玛丝洛娃和聂赫留朵夫,但为什么要写监狱里的其他人?

(1)起延宕作用,舒缓情节发展

(2)符合对话的环境

(3)监狱里的其他人“衣衫褴褛”、言语粗俗,凸显玛丝洛娃的处境艰苦,加剧聂赫留朵夫内心的愧疚,使他想要赎罪的心更加迫切

文本研读

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住感情,免得哭出声来。

“我来是要请求您饶恕。”聂赫留朵夫大声说,但音调平得像背书一样。

“请您饶恕我,我在您面前是有罪的……”

心理描写。直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。动作、神态描写。他的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。当他怀着复杂的心态勇敢地认罪后,表明他身份和态度的转变,聂赫留朵夫从一个始乱终弃的贵族老爷成为了赎罪的人。

文本研读

“这个女人已经丧失生命了。”他心里想。……他的内心刹那间发生了动摇。

(如何理解“这个女人已经丧失生命了”?)

“这个女人已经无可救药了。”魔鬼说,“……给她一些钱,把你身边所有的钱都给她,同她分手,从此一刀两断,岂不更好?”

看到玛丝洛娃问自己要钱,聂赫留朵夫觉得她已经不是以前的玛丝洛娃时,也发生过动摇,怕被她连累,并想用金钱洗刷自己的罪责

文本研读

“卡秋莎!我来是要请求你的饶恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕我,或者,什么时候能饶恕我。他说,忽然对玛丝洛娃改称“你”了。

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”

聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼从“您”到“你”到直呼“卡秋莎”,他对玛丝洛娃的感情发生了变化,不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,他要在精神上唤醒她,“希望她能觉醒,能恢复她的本性”

文本研读

“再见,我还有许多化要对您说,可是,您看,现在没时间了。”

“我要设法找个可以说话的地方再同您见面,我还有些非常重要的话要对您说。”

之前他来找玛丝洛娃请求饶恕,产生和她结婚的念头,其实是为了补救自己的过错,想牺牲自我以寻得灵魂的安宁。他的一切怜悯、帮助的出发点还是自私的。但此时他觉得“他现在对她的那种感情是以前所不曾有过的,对任何人都不曾有过,其中不带丝毫私心”。

在探望过程中,聂赫留朵夫的内心经历了怎样的变化过程?

初见玛丝洛娃,他真诚忏悔、赎罪

当看到她索要钱财而变得堕落时,他复活的心在犹豫、动摇

最后,他决定拯救她,希望她精神复苏

人物心理刻画手法

心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。描写人物的思想活动,能反映人物的性格,展示人物的内心世界,心理描写要符合人物的性格、身份等。

(1)独白法。“对,我在做我该做的事,我在认罪。”

(2)对话法。“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死。”

(3)全能法。即用全知视角的第三人称心理分析,深刻地剖析两个人的内心世界。昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果、怎样才能对他有利。

由此看出聂赫留朵夫是怎样的人物形象?

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。

聂赫留朵夫大学时是一个纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求的青年。

进入军队和上流社会后,过起花天酒地、醉生梦死的生活,作风随便,诱奸玛丝洛娃使其怀上孩子,又将其抛弃。。

与玛丝洛娃重逢后他认识到了自己的罪恶,并打算赎罪,不带任何私心地想唤醒玛丝洛娃的精神,达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

这个人物形象的意义在于,在他身上,体现了托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——托尔斯泰主义,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、不以暴力抗恶、道德的自我完善

小说以“复活”为题,有何含义?

①人性的复活。聂赫留朵夫再次看到玛丝洛娃那一刻,他开始审视自己的经历,开始直面他的过去的错误,他内心中自己善良的一面,终于开始苏醒。

②道德的复活。聂赫留朵夫放下自己的贵族身段,向她忏悔自己曾经犯下的罪恶,祈求获得宽恕,他曾经沦丧的道德感再次回归,这是他道德的复活。

③精神的复活。聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世纪后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征。当聂赫留朵夫在法庭上与被告的玛丝洛娃重逢时,他认识到正是因为自己犯的罪,才造成了玛丝洛娃一生的悲剧,于是聂赫留朵夫走上了赎罪之路,同时也是自我救赎之路,他的精神走向了复活。

小说以“复活”为题,有何含义?

③精神的复活。玛丝洛娃的“复活”同样经历了一个复杂的过程。聂赫留朵夫的道德忏悔和赎罪表现,逐渐唤醒了她心中的善良和仁爱,聂赫留朵夫觉得“她简直换了一个人,发现“她的脸上出现了一种新的表情:拘谨、羞怯”,“聂赫留朵夫每次看见她,都越来越清楚地看到她内心的变化”,“她高高兴兴、神态自若地迎接他,感谢他为她出的力”。玛丝洛娃内心所起的变化,在外表上也反映出来,“装束也罢,发型也罢,待人接物的态度也罢,再也没有原先那种卖弄风情的味道了”。

玛丝洛娃的“复活”,“在一定程度上历史地反映了被压迫人民的觉醒”。托尔斯泰首次将平民女子玛丝洛娃作为小说的正面主人公,他让女主人公的心灵不断升华,最后光彩照人。

列夫·托尔斯泰

《复活》

2

了解《复活》

3

心灵辩证法

4

“复活”的含义

1

认识托尔斯泰

学习重点

列夫·托尔斯泰

列夫·托尔斯泰生于贵族家庭,1847年在自己的领地上做农奴制度改革的尝试,1851年-1854年在高加索军队中服役并开始写作。托尔斯泰是19世纪中期俄国批判现实主义作家、文学家、思想家,主要作品有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》。

列夫·托尔斯泰是当时欧洲批判现实主义文学的高峰。他的作品反映了19世纪末俄国的社会矛盾和社会变动,因此他被列宁誉为“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。高尔基说不认识托尔斯泰者,不可能认识俄国。

托尔斯泰主义

托尔斯泰主义是俄国著名文学家列夫·托尔斯泰的重要思想的结晶,一方面,它体现为对现实的无情批判;另一方面,它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

背景介绍

《复活》是托尔斯泰最后一部长篇小说,是他一生探索和思想的总结。

19世纪末期,俄国的资本主义发展迅猛,农村遭到巨大破坏,广大劳动人民的生活日趋贫困。加上俄国的农奴制和俄土战争,使俄国农民生活在水生火热之中。列夫·托尔斯泰目睹了农民的可怕处境,看到了社会问题的本质所在,对农民产生了深深的同情,他站在广大农民的立场观察俄国的社会现实,代表农民阶级发表意见。他以清醒的现实主义态度抨击社会现实,揭露俄国社会的腐败和黑暗,揭露了政府机关的黑暗和官吏的残暴,批判了专制的国家制度。

故事梗概

小说女主人公卡秋莎·玛丝洛娃本是一个贵族地主家的女仆,她被主人的侄子、贵族青年聂赫留朵夫公爵玩弄后遗弃,此后她怀着身孕被主人赶走,四处漂泊,沦为妓女,后来被人诬陷谋财害命而被捕入狱。小说男主人公聂赫留朵夫以陪审员的身份出庭审理玛丝洛娃的案件。他认出了被告就是从前被他遗弃的玛丝洛娃,他受到了良心的谴责。为了给自己的灵魂赎罪,他四处奔走为她减刑。当所有的努力都无效时,玛丝洛娃被押送去西伯利亚,聂赫留朵夫与她同行。玛丝洛娃在聂赫留朵夫的真诚忏悔和关怀下,消除前怨,重新唤醒内心的美德,并且为了他的前途,拒绝了他的求婚。

情节梳理

快速浏览课文,思考节选的这一章节可以分为几个部分?

开端1-21段:

探监认罪,请求饶恕

发展22-43段:

了解不幸,表示赎罪

高潮44-58段:

利用“老爷”,弄些好处

结局58-78段:

思想斗争,复其本性

文本研读

托尔斯泰伯爵才华的特点就是不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的,托尔斯泰伯爵却能巧妙地描写出来。

——车尔尼雪夫斯基

“心灵辩证法”:他将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

文本研读

快速浏览课文,找出描写聂赫留朵夫的句子,分析聂赫留朵夫的心理变化过程?

“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”是“你”,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。“我想见见您……我……”

“您”是敬称,“你”显得亲密。他看到面前的玛丝洛娃已不是当年的“卡秋莎”,“卡秋莎”也并未认出他,两个人之间没有了以往的亲切、熟悉感;而且他是带着“严肃、庄重和爱怜的心情”来见玛丝洛娃的,是来请求她饶恕的,因此他用了“您”。距离的疏远也说明他还没有足够的勇气去面对玛丝洛娃。

文本研读

小说的主人公是玛丝洛娃和聂赫留朵夫,但为什么要写监狱里的其他人?

(1)起延宕作用,舒缓情节发展

(2)符合对话的环境

(3)监狱里的其他人“衣衫褴褛”、言语粗俗,凸显玛丝洛娃的处境艰苦,加剧聂赫留朵夫内心的愧疚,使他想要赎罪的心更加迫切

文本研读

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住感情,免得哭出声来。

“我来是要请求您饶恕。”聂赫留朵夫大声说,但音调平得像背书一样。

“请您饶恕我,我在您面前是有罪的……”

心理描写。直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。动作、神态描写。他的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。当他怀着复杂的心态勇敢地认罪后,表明他身份和态度的转变,聂赫留朵夫从一个始乱终弃的贵族老爷成为了赎罪的人。

文本研读

“这个女人已经丧失生命了。”他心里想。……他的内心刹那间发生了动摇。

(如何理解“这个女人已经丧失生命了”?)

“这个女人已经无可救药了。”魔鬼说,“……给她一些钱,把你身边所有的钱都给她,同她分手,从此一刀两断,岂不更好?”

看到玛丝洛娃问自己要钱,聂赫留朵夫觉得她已经不是以前的玛丝洛娃时,也发生过动摇,怕被她连累,并想用金钱洗刷自己的罪责

文本研读

“卡秋莎!我来是要请求你的饶恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕我,或者,什么时候能饶恕我。他说,忽然对玛丝洛娃改称“你”了。

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”

聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼从“您”到“你”到直呼“卡秋莎”,他对玛丝洛娃的感情发生了变化,不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,他要在精神上唤醒她,“希望她能觉醒,能恢复她的本性”

文本研读

“再见,我还有许多化要对您说,可是,您看,现在没时间了。”

“我要设法找个可以说话的地方再同您见面,我还有些非常重要的话要对您说。”

之前他来找玛丝洛娃请求饶恕,产生和她结婚的念头,其实是为了补救自己的过错,想牺牲自我以寻得灵魂的安宁。他的一切怜悯、帮助的出发点还是自私的。但此时他觉得“他现在对她的那种感情是以前所不曾有过的,对任何人都不曾有过,其中不带丝毫私心”。

在探望过程中,聂赫留朵夫的内心经历了怎样的变化过程?

初见玛丝洛娃,他真诚忏悔、赎罪

当看到她索要钱财而变得堕落时,他复活的心在犹豫、动摇

最后,他决定拯救她,希望她精神复苏

人物心理刻画手法

心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。描写人物的思想活动,能反映人物的性格,展示人物的内心世界,心理描写要符合人物的性格、身份等。

(1)独白法。“对,我在做我该做的事,我在认罪。”

(2)对话法。“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死。”

(3)全能法。即用全知视角的第三人称心理分析,深刻地剖析两个人的内心世界。昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果、怎样才能对他有利。

由此看出聂赫留朵夫是怎样的人物形象?

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。

聂赫留朵夫大学时是一个纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求的青年。

进入军队和上流社会后,过起花天酒地、醉生梦死的生活,作风随便,诱奸玛丝洛娃使其怀上孩子,又将其抛弃。。

与玛丝洛娃重逢后他认识到了自己的罪恶,并打算赎罪,不带任何私心地想唤醒玛丝洛娃的精神,达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

这个人物形象的意义在于,在他身上,体现了托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——托尔斯泰主义,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、不以暴力抗恶、道德的自我完善

小说以“复活”为题,有何含义?

①人性的复活。聂赫留朵夫再次看到玛丝洛娃那一刻,他开始审视自己的经历,开始直面他的过去的错误,他内心中自己善良的一面,终于开始苏醒。

②道德的复活。聂赫留朵夫放下自己的贵族身段,向她忏悔自己曾经犯下的罪恶,祈求获得宽恕,他曾经沦丧的道德感再次回归,这是他道德的复活。

③精神的复活。聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世纪后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征。当聂赫留朵夫在法庭上与被告的玛丝洛娃重逢时,他认识到正是因为自己犯的罪,才造成了玛丝洛娃一生的悲剧,于是聂赫留朵夫走上了赎罪之路,同时也是自我救赎之路,他的精神走向了复活。

小说以“复活”为题,有何含义?

③精神的复活。玛丝洛娃的“复活”同样经历了一个复杂的过程。聂赫留朵夫的道德忏悔和赎罪表现,逐渐唤醒了她心中的善良和仁爱,聂赫留朵夫觉得“她简直换了一个人,发现“她的脸上出现了一种新的表情:拘谨、羞怯”,“聂赫留朵夫每次看见她,都越来越清楚地看到她内心的变化”,“她高高兴兴、神态自若地迎接他,感谢他为她出的力”。玛丝洛娃内心所起的变化,在外表上也反映出来,“装束也罢,发型也罢,待人接物的态度也罢,再也没有原先那种卖弄风情的味道了”。

玛丝洛娃的“复活”,“在一定程度上历史地反映了被压迫人民的觉醒”。托尔斯泰首次将平民女子玛丝洛娃作为小说的正面主人公,他让女主人公的心灵不断升华,最后光彩照人。