第14课《走一步,再走一步》课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课《走一步,再走一步》课件(24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 835.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-14 23:25:11 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

李永强

新课导入

1945年1月,在英格兰沃顿空军基地,一位上尉飞行员接受了一项艰巨任务:驾驶没有任何武器装备和防护措施的蚊式双引擎飞机深入德军本土执行侦察任务。基地距德军本土千余公里,且敌方阵地有密集的防空炮火。接到任务的上尉觉得几乎无法完成任务!他想象着飞机座舱被炮弹击中,自己鲜血飞溅、横尸异国的惨景,连跳伞的力气都没有。

第二天,上尉驾机滑行在跑道上,他告诫自己,现在只是起飞,飞起来就行。升到25000米高空时,他又告诫自己,现在所要做的,就是在地面无线电的指引下,保持这个航向20分钟,就可以到达荷兰的素文岛,这个不难做到。

就这样,上尉不断告诫自己:下面只是飞越荷兰,这并不难;然后是飞临德国,根本不须想更多的事。

就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务,成了美军中赫赫有名的孤胆英雄。他就是美国作家、心理学家——莫顿·亨特。当他接受盟军奖励时,他说:我之所以能顺利完成任务,完全是因为小时候一段经历的启示!

李永强

故事中的莫顿·亨特就是本课要学习的这篇文章的作者,他所说的小时候的经历到底是怎样的一段难忘经历呢?带着疑问,让我们一起走进:

新课导入

14* 走一步,再走一步

(美)莫顿·亨特

李永强

了解作者,积累“晕眩、恍惚、参差不齐、哄然大笑”等易考字词。

默读课文,整体感知文章,了解基本的故事情节;提高阅读速度,勾画关键语句。(重点)

学习文中伏笔和照应的写法;品味文中的心理描写,把握人物心理成长的过程。(难点)

结合自己的生活体验,思考并实践课文所探讨的人生经验。(重点)

学习目标

李永强

莫顿·亨特(1920—2016),美国作家、心理学家。早年曾做过空军飞行员,后成为《纽约客》等报刊的专栏作家,致力于社会与行为科学方面科普文章的写作。代表作有《内在的宇宙》《心理学的故事》等。

作者简介

李永强

背景链接

本文选自《心理学与成长》(世界图书出版公司2009年版)。田文慧译。原题为《悬崖上的一课》,选入课本时改为现在的题目,并做了删改。这篇文章是美国作家莫顿·亨特65岁那年写的回忆8岁时爬悬崖的一次经历。【小时候作者跟别的孩子不一样,他体弱多病,有一次,他和五个小男孩一起爬悬崖,他好不容易爬到一处岩石架,爬了三分之一的高度,再也上不去了,可是要下去又下不去,陷入进退两难的境地。后来照父亲说的,一小步、一小步下来,终于脱险了。】这一经验成为他人生的宝贵财富和战胜一切艰难的法宝。

李永强

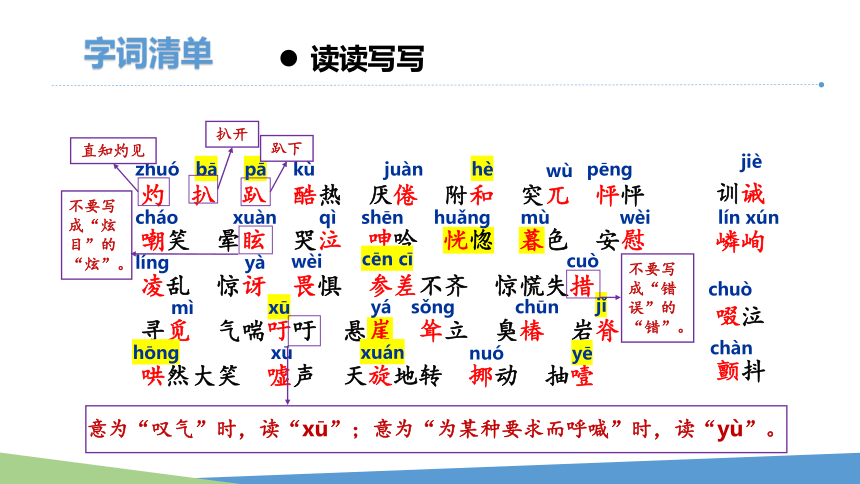

读读写写

灼 扒 趴 酷热 厌倦 附和 突兀 怦怦 嘲笑 晕眩 哭泣 呻吟 恍惚 暮色 安慰 凌乱 惊讶 畏惧 参差不齐 惊慌失措

寻觅 气喘吁吁 悬崖 耸立 臭椿 岩脊 哄然大笑 嘘声 天旋地转 挪动 抽噎

zhuó

bā

pā

kù

juàn

hè

wù

pēnɡ

cháo

xuàn

qì

shēn

huǎnɡ

mù

wèi

línɡ

yà

wèi

cēn cī

cuò

mì

xū

yá

sǒnɡ

chūn

jǐ

hōnɡ

xū

xuán

nuó

yē

直知灼见

扒开

趴下

不要写成“炫目”的“炫”。

不要写成“错误”的“错”。

意为“叹气”时,读“xū”;意为“为某种要求而呼喊”时,读“yù”。

字词清单

训诫

嶙峋

啜泣

颤抖

jiè

lín xún

chuò

chàn

李永强

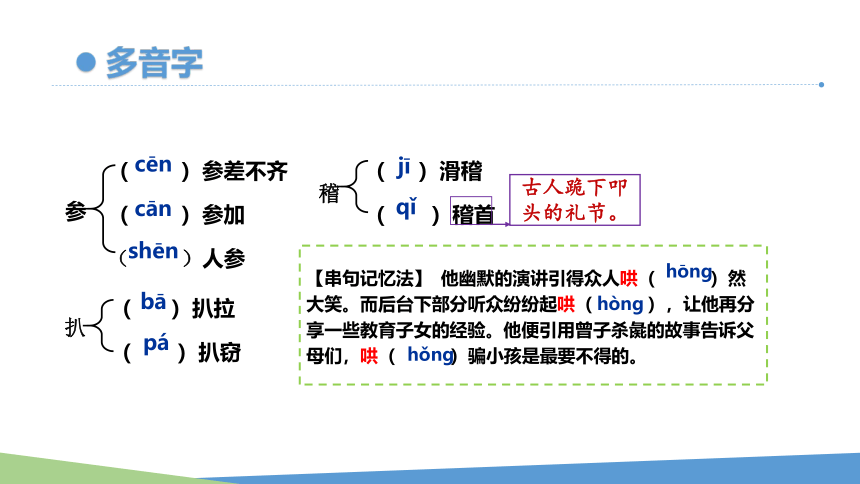

多音字

( )参差不齐

( )参加

( )人参

参

cēn

( )滑稽

( )稽首

稽

jī

qǐ

【串句记忆法】 他幽默的演讲引得众人哄( )然大笑。而后台下部分听众纷纷起哄( ),让他再分享一些教育子女的经验。他便引用曾子杀彘的故事告诉父母们,哄( )骗小孩是最要不得的。

( )扒拉

( )扒窃

扒

bā

pá

cān

shēn

古人跪下叩头的礼节。

hōnɡ

hònɡ

hǒnɡ

李永强

酷热

附和

气喘吁吁

参差不齐

哄然大笑

(言语、行动)追随别人。

(天气)极热。

形容不一致,有差别。

形容许多人同时笑起来。

形容呼吸急促,上气不接下气的样子。

词语集注

前面不能再加“很”“十分”等表示程度的词语。

多含贬义。

拟声词,形容出气的声音。

反义词:整齐划一。

只能形容“众人”。

李永强

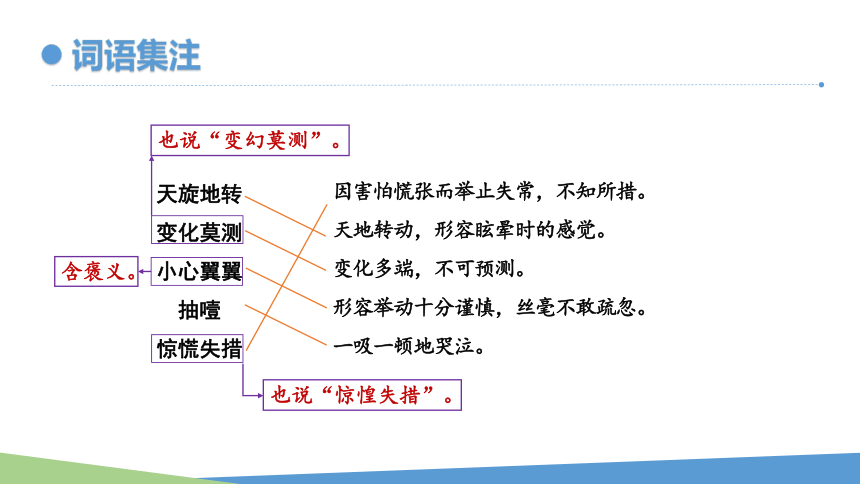

词语集注

也说“变幻莫测”。

含褒义。

也说“惊惶失措”。

天旋地转

变化莫测

小心翼翼抽噎

惊慌失措

因害怕慌张而举止失常,不知所措。

天地转动,形容眩晕时的感觉。

变化多端,不可预测。

形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

一吸一顿地哭泣。

李永强

1、请你用一句话概括本文记叙了一件什么事。

本文记叙了童年时的“我”随小伙伴们去爬悬崖时遇险,最后在父亲的指引下脱险的故事。

整体感知

时间:

地点:

人物:

起因:

经过:

结果:

七月里的一个闷热下午

费城的一个悬崖上

“我”、父亲、小伙伴

中途被弃,进退两难。(遇险)(6-17)

游戏玩厌,去爬悬崖。(冒险)(1-5)

父亲指点,摆脱困境。(脱险)(18-28)

李永强

文本探究

1. 挑动词:学会用关键词浓缩故事情节,请用文中恰当的三个动词把故事情景补充完整 ; 这四个过程,其实也是“我”的一次心理成长过程文中“我”的心理变化是怎样的?找到相关词语。

悬崖 — 悬崖 — 悬崖— 悬崖

爬

困

下

悟

渴望

犹豫

畏惧

疲乏

无比的骄傲、自豪

畏惧

毫无信心

信心萌发

信心大增

巨大成就感、骄傲

心理变化

这一系列的心理变化,即真实地写出来当时我的心理,又推动了情节发展。

表现“我”心理变化的部分

描写的角度

表现的心理

第4段

心理描写

犹豫、渴望冒险

恐惧

环境描写

第6段“从底部杂乱的岩石……严禁和不可能的化身”

胆怯、恐惧、紧张

第7段“我犹豫不决……我努力往上爬着”

心理、动作、细节描写

极度恐惧

紧张、害怕

心理描写

第16段“我往下看……我肯定上不去”

第8段

心理描写

第17段

环境描写、心理描写

无助、煎熬、恍惚、麻木

第18段“爸爸!……又能怎样?”

心理描写

希望又失望

恐惧、不自信

语言描写

第20、22段

第26段“我往后移动了一下,用左脚小心翼翼地感觉着岩石,然后找了”“我照做了”“我做到了”

动作描写

小心翼翼、有了信心

激动、自豪、成就感

动作、心理描写

第28段“扑进了爸爸强壮的臂弯里……类似骄傲的感觉”

快速默读,勾画出表现“我”心理活动的语句,完成下表。

文本探究

李永强

2、爸爸是怎样教“我”脱险的?

第一步:用非常正常的、安慰的口吻说,“要吃晚饭了”。没有一丝着急、惊慌的样子,言外之意是:没什么大不了的,你一定能下来。

第二步:告诉“我”不要想得太多,“不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步,这个你能做到”。指导“我”怎么做,并鼓励“我”勇敢地走下了悬崖。

总结:安慰——指导——鼓励。

文本探究

李永强

1.父亲是一个怎样的人物?

父亲循循善诱,教子有方,从容镇定,给孩子鼓励和信心,教育孩子很有智慧。

2.你是否赞成父亲帮助“我”下来的方式?

赞成,父亲没有选择把儿子抱下来,而是让儿子自己走一步,再走一步的下去。这是为锻炼儿子的勇气和毅力。只有在磨练下才能成好钢,如果他对孩子百依百顺,那只是让他更加娇气。这位父亲是一位对孩子负责、真正爱孩子的好父亲。

人物的形象

李永强

1、文章题目“走一步,再走一步”如何理解?

第一层意思是指“我”在父亲的鼓励下克服困难的过程;

第二层意思是指在人生道路上,艰难险阻并不可怕,大困难可以化整为零,化难为易,只要一步一步地战胜小困难,就能到达成功的彼岸。

深入探究

李永强

2.本文原题为《悬崖上的一课》,后编者改为《走一步,再走一步》,你更喜欢哪个标题?说说你的理由。

我更喜欢原标题“悬崖上的一课”。这一标题指出故事发生的地点,概括了故事的核心内容,语言朴实却暗含深意——悬崖上发生的故事是“我”人生中重要的一课,给“我”的人生带来了深远的影响。文章最后一段“因为我回想起了很久以前悬崖上的那一课”,正是对这一标题的照应。

我更喜欢标题“走一步,再走一步”。这一标题是对文末关键句的提炼,内涵深刻,耐人寻味。它准确揭示了文章主旨:面对遥不可及的目标,可以从相对容易的小目标入手,“迈出一小步,再迈一小步”,终会克服困难,实现目标。同时,用这一短语做标题,能设置悬念,引起读者的阅读兴趣。

深入探究

李永强

3.深入阅读课文,从不同的角度来说说你从中获得了哪些新的理解和感悟。

2.从对待朋友的角度说,当“我”遇到困难,面临危险时,同行的五个小朋友,有的视而不见,有的嘲笑,只有杰里“放心不下”,并帮“我”找来了救星——父亲。所以,当朋友遇到困难或危险时,我们不应嘲笑,不应冷漠视之,应该千方百计寻找办法,帮助朋友解决困难或脱离险境。

3.从面对父母告诫的角度说,我们应学会听取父母的谆谆教诲,不要贸然行事,尽管他们的教导不一定总是正确,但“不听老人言,吃亏在眼前”的事仍然时有发生,文中的“我”就是不顾母亲的“不能冒险”的告诫,才会身陷险境,所以凡事三思而行,必定有益。

1.从亲子关系的角度说,父亲目睹孩子身处险境,没有生气,没有责备,而是用化大为小的策略指导孩子下悬崖,这给了惊恐不安的儿子极大的安慰,使儿子变得自信勇敢,最终战胜了困难,爬下了悬崖,投入到父亲强壮的怀抱。所以,当孩子遇到困难或危险时,父母应该多多鼓励或指导。

深入探究

李永强

中途被弃,进退两难

经过:

起因:别出花样,去爬悬崖

走一步,再走一步

分解困难

赢得胜利

结果:父亲指点,摆脱困境

无聊

犹豫

害怕

恐惧

尝试

自信

成就感

自豪

板书设计

李永强

本文通过记述“我”童年时在爸爸的帮助下爬下悬崖的脱险经历,揭示了一个深刻的哲理:人生道路上,不管面对怎样的艰难险阻,只要我们把大困难分解成小困难,并一个一个认真地去解决,终将战胜巨大困难,赢得最后的胜利。

主旨归纳

李永强

铺垫、照应

那是在费城,一个酷热的七月天——直到56年后的今天,我仍能感受到当年那股灼人的热浪。和我在一起的五个男孩子已经厌倦了玩弹珠,以及用透镜在干树叶上烧洞的游戏,正在寻觅其他好玩的事。

铺垫

小伙伴们厌倦了寻常游戏,寻觅其他好玩的事,为下文写爬悬崖做铺垫。

我们穿过公园,进入树林,最后来到一块空地上。......但是对我来说,这是严禁和不可能的化身。(表现了“我”的孱弱和自卑。)

照应、铺垫

李永强

伏笔

我犹豫了。我渴望像他们一样勇敢和活跃,但是在过去的八年岁月中,我绝大部分时间都是一个病弱的孩子,并将妈妈的警告牢记在心——我不像其他孩子那样强壮,而且不能冒险。

伏笔

表现了“我”为难、发愁的心理。交代“我”不敢爬悬崖的原因,为下文爬悬崖遇险埋下伏笔。

心理描写

李永强

伏笔

我们穿过公园,进入树林,最后来到一块空地上。在很远的另一边,有一道悬崖,像一面几近垂直的墙突兀地耸立在岩石中,四面都是土坡,上面长着参差不齐的矮树丛和臭椿树苗。从底部杂乱的岩石到顶部草皮的边缘,只有60英尺左右,但是对我来说,这是严禁和不可能的化身。

李永强

其他的孩子一个接一个地往上爬,在突出的岩石和土层上找到放手和脚的地方。我犹豫不决,直到其他孩子都爬到了上面,这才开始满头大汗、浑身发抖地往上爬。手扒在这儿,脚踩在那儿,我的心在瘦弱的胸腔中怦怦地跳动,我努力往上爬着。

伏笔

细节描写

李永强

状元贴士

伏笔

“伏笔”是文学创作中叙事的一种手法,就是上文中看似无关紧要的人物或事件,对下文将要出现的人物或事件预先做某种提示或暗示。运用伏笔的好处是交代含蓄,使文章结构严密、紧凑,让读者看到下文时,不至于产生突兀、疑惑之感。

李永强

“全看你自己了。”杰里看起来很担心,但最后还是和其他孩子一起走了。

照应

“看起来很担心”照应前面“我最好的朋友”,也为下文他找来“我”父亲帮助“我”埋下伏笔。

伏笔

李永强

暮色中,第一颗星星出现在天空中,悬崖下面的地面开始变得模糊。不过,树林中闪烁着一道手电筒发出的光,然后我听到了杰里和爸爸的喊声。

照应

杰里的再次出现,照应了上文的“看起来很担心”。

照应(伏笔)

李永强

按“起因—经过—发展—高潮—结局”或“冒险—遇险—脱险”的顺序梳理故事情节,完成下面表格。

练习

被友怂恿,“我”爬悬崖

游戏玩腻,去爬悬崖

中途被弃,进退两难

下到崖底,获得成就感

父亲指点,“我”下悬崖

李永强

新课导入

1945年1月,在英格兰沃顿空军基地,一位上尉飞行员接受了一项艰巨任务:驾驶没有任何武器装备和防护措施的蚊式双引擎飞机深入德军本土执行侦察任务。基地距德军本土千余公里,且敌方阵地有密集的防空炮火。接到任务的上尉觉得几乎无法完成任务!他想象着飞机座舱被炮弹击中,自己鲜血飞溅、横尸异国的惨景,连跳伞的力气都没有。

第二天,上尉驾机滑行在跑道上,他告诫自己,现在只是起飞,飞起来就行。升到25000米高空时,他又告诫自己,现在所要做的,就是在地面无线电的指引下,保持这个航向20分钟,就可以到达荷兰的素文岛,这个不难做到。

就这样,上尉不断告诫自己:下面只是飞越荷兰,这并不难;然后是飞临德国,根本不须想更多的事。

就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务,成了美军中赫赫有名的孤胆英雄。他就是美国作家、心理学家——莫顿·亨特。当他接受盟军奖励时,他说:我之所以能顺利完成任务,完全是因为小时候一段经历的启示!

李永强

故事中的莫顿·亨特就是本课要学习的这篇文章的作者,他所说的小时候的经历到底是怎样的一段难忘经历呢?带着疑问,让我们一起走进:

新课导入

14* 走一步,再走一步

(美)莫顿·亨特

李永强

了解作者,积累“晕眩、恍惚、参差不齐、哄然大笑”等易考字词。

默读课文,整体感知文章,了解基本的故事情节;提高阅读速度,勾画关键语句。(重点)

学习文中伏笔和照应的写法;品味文中的心理描写,把握人物心理成长的过程。(难点)

结合自己的生活体验,思考并实践课文所探讨的人生经验。(重点)

学习目标

李永强

莫顿·亨特(1920—2016),美国作家、心理学家。早年曾做过空军飞行员,后成为《纽约客》等报刊的专栏作家,致力于社会与行为科学方面科普文章的写作。代表作有《内在的宇宙》《心理学的故事》等。

作者简介

李永强

背景链接

本文选自《心理学与成长》(世界图书出版公司2009年版)。田文慧译。原题为《悬崖上的一课》,选入课本时改为现在的题目,并做了删改。这篇文章是美国作家莫顿·亨特65岁那年写的回忆8岁时爬悬崖的一次经历。【小时候作者跟别的孩子不一样,他体弱多病,有一次,他和五个小男孩一起爬悬崖,他好不容易爬到一处岩石架,爬了三分之一的高度,再也上不去了,可是要下去又下不去,陷入进退两难的境地。后来照父亲说的,一小步、一小步下来,终于脱险了。】这一经验成为他人生的宝贵财富和战胜一切艰难的法宝。

李永强

读读写写

灼 扒 趴 酷热 厌倦 附和 突兀 怦怦 嘲笑 晕眩 哭泣 呻吟 恍惚 暮色 安慰 凌乱 惊讶 畏惧 参差不齐 惊慌失措

寻觅 气喘吁吁 悬崖 耸立 臭椿 岩脊 哄然大笑 嘘声 天旋地转 挪动 抽噎

zhuó

bā

pā

kù

juàn

hè

wù

pēnɡ

cháo

xuàn

qì

shēn

huǎnɡ

mù

wèi

línɡ

yà

wèi

cēn cī

cuò

mì

xū

yá

sǒnɡ

chūn

jǐ

hōnɡ

xū

xuán

nuó

yē

直知灼见

扒开

趴下

不要写成“炫目”的“炫”。

不要写成“错误”的“错”。

意为“叹气”时,读“xū”;意为“为某种要求而呼喊”时,读“yù”。

字词清单

训诫

嶙峋

啜泣

颤抖

jiè

lín xún

chuò

chàn

李永强

多音字

( )参差不齐

( )参加

( )人参

参

cēn

( )滑稽

( )稽首

稽

jī

qǐ

【串句记忆法】 他幽默的演讲引得众人哄( )然大笑。而后台下部分听众纷纷起哄( ),让他再分享一些教育子女的经验。他便引用曾子杀彘的故事告诉父母们,哄( )骗小孩是最要不得的。

( )扒拉

( )扒窃

扒

bā

pá

cān

shēn

古人跪下叩头的礼节。

hōnɡ

hònɡ

hǒnɡ

李永强

酷热

附和

气喘吁吁

参差不齐

哄然大笑

(言语、行动)追随别人。

(天气)极热。

形容不一致,有差别。

形容许多人同时笑起来。

形容呼吸急促,上气不接下气的样子。

词语集注

前面不能再加“很”“十分”等表示程度的词语。

多含贬义。

拟声词,形容出气的声音。

反义词:整齐划一。

只能形容“众人”。

李永强

词语集注

也说“变幻莫测”。

含褒义。

也说“惊惶失措”。

天旋地转

变化莫测

小心翼翼抽噎

惊慌失措

因害怕慌张而举止失常,不知所措。

天地转动,形容眩晕时的感觉。

变化多端,不可预测。

形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

一吸一顿地哭泣。

李永强

1、请你用一句话概括本文记叙了一件什么事。

本文记叙了童年时的“我”随小伙伴们去爬悬崖时遇险,最后在父亲的指引下脱险的故事。

整体感知

时间:

地点:

人物:

起因:

经过:

结果:

七月里的一个闷热下午

费城的一个悬崖上

“我”、父亲、小伙伴

中途被弃,进退两难。(遇险)(6-17)

游戏玩厌,去爬悬崖。(冒险)(1-5)

父亲指点,摆脱困境。(脱险)(18-28)

李永强

文本探究

1. 挑动词:学会用关键词浓缩故事情节,请用文中恰当的三个动词把故事情景补充完整 ; 这四个过程,其实也是“我”的一次心理成长过程文中“我”的心理变化是怎样的?找到相关词语。

悬崖 — 悬崖 — 悬崖— 悬崖

爬

困

下

悟

渴望

犹豫

畏惧

疲乏

无比的骄傲、自豪

畏惧

毫无信心

信心萌发

信心大增

巨大成就感、骄傲

心理变化

这一系列的心理变化,即真实地写出来当时我的心理,又推动了情节发展。

表现“我”心理变化的部分

描写的角度

表现的心理

第4段

心理描写

犹豫、渴望冒险

恐惧

环境描写

第6段“从底部杂乱的岩石……严禁和不可能的化身”

胆怯、恐惧、紧张

第7段“我犹豫不决……我努力往上爬着”

心理、动作、细节描写

极度恐惧

紧张、害怕

心理描写

第16段“我往下看……我肯定上不去”

第8段

心理描写

第17段

环境描写、心理描写

无助、煎熬、恍惚、麻木

第18段“爸爸!……又能怎样?”

心理描写

希望又失望

恐惧、不自信

语言描写

第20、22段

第26段“我往后移动了一下,用左脚小心翼翼地感觉着岩石,然后找了”“我照做了”“我做到了”

动作描写

小心翼翼、有了信心

激动、自豪、成就感

动作、心理描写

第28段“扑进了爸爸强壮的臂弯里……类似骄傲的感觉”

快速默读,勾画出表现“我”心理活动的语句,完成下表。

文本探究

李永强

2、爸爸是怎样教“我”脱险的?

第一步:用非常正常的、安慰的口吻说,“要吃晚饭了”。没有一丝着急、惊慌的样子,言外之意是:没什么大不了的,你一定能下来。

第二步:告诉“我”不要想得太多,“不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步,这个你能做到”。指导“我”怎么做,并鼓励“我”勇敢地走下了悬崖。

总结:安慰——指导——鼓励。

文本探究

李永强

1.父亲是一个怎样的人物?

父亲循循善诱,教子有方,从容镇定,给孩子鼓励和信心,教育孩子很有智慧。

2.你是否赞成父亲帮助“我”下来的方式?

赞成,父亲没有选择把儿子抱下来,而是让儿子自己走一步,再走一步的下去。这是为锻炼儿子的勇气和毅力。只有在磨练下才能成好钢,如果他对孩子百依百顺,那只是让他更加娇气。这位父亲是一位对孩子负责、真正爱孩子的好父亲。

人物的形象

李永强

1、文章题目“走一步,再走一步”如何理解?

第一层意思是指“我”在父亲的鼓励下克服困难的过程;

第二层意思是指在人生道路上,艰难险阻并不可怕,大困难可以化整为零,化难为易,只要一步一步地战胜小困难,就能到达成功的彼岸。

深入探究

李永强

2.本文原题为《悬崖上的一课》,后编者改为《走一步,再走一步》,你更喜欢哪个标题?说说你的理由。

我更喜欢原标题“悬崖上的一课”。这一标题指出故事发生的地点,概括了故事的核心内容,语言朴实却暗含深意——悬崖上发生的故事是“我”人生中重要的一课,给“我”的人生带来了深远的影响。文章最后一段“因为我回想起了很久以前悬崖上的那一课”,正是对这一标题的照应。

我更喜欢标题“走一步,再走一步”。这一标题是对文末关键句的提炼,内涵深刻,耐人寻味。它准确揭示了文章主旨:面对遥不可及的目标,可以从相对容易的小目标入手,“迈出一小步,再迈一小步”,终会克服困难,实现目标。同时,用这一短语做标题,能设置悬念,引起读者的阅读兴趣。

深入探究

李永强

3.深入阅读课文,从不同的角度来说说你从中获得了哪些新的理解和感悟。

2.从对待朋友的角度说,当“我”遇到困难,面临危险时,同行的五个小朋友,有的视而不见,有的嘲笑,只有杰里“放心不下”,并帮“我”找来了救星——父亲。所以,当朋友遇到困难或危险时,我们不应嘲笑,不应冷漠视之,应该千方百计寻找办法,帮助朋友解决困难或脱离险境。

3.从面对父母告诫的角度说,我们应学会听取父母的谆谆教诲,不要贸然行事,尽管他们的教导不一定总是正确,但“不听老人言,吃亏在眼前”的事仍然时有发生,文中的“我”就是不顾母亲的“不能冒险”的告诫,才会身陷险境,所以凡事三思而行,必定有益。

1.从亲子关系的角度说,父亲目睹孩子身处险境,没有生气,没有责备,而是用化大为小的策略指导孩子下悬崖,这给了惊恐不安的儿子极大的安慰,使儿子变得自信勇敢,最终战胜了困难,爬下了悬崖,投入到父亲强壮的怀抱。所以,当孩子遇到困难或危险时,父母应该多多鼓励或指导。

深入探究

李永强

中途被弃,进退两难

经过:

起因:别出花样,去爬悬崖

走一步,再走一步

分解困难

赢得胜利

结果:父亲指点,摆脱困境

无聊

犹豫

害怕

恐惧

尝试

自信

成就感

自豪

板书设计

李永强

本文通过记述“我”童年时在爸爸的帮助下爬下悬崖的脱险经历,揭示了一个深刻的哲理:人生道路上,不管面对怎样的艰难险阻,只要我们把大困难分解成小困难,并一个一个认真地去解决,终将战胜巨大困难,赢得最后的胜利。

主旨归纳

李永强

铺垫、照应

那是在费城,一个酷热的七月天——直到56年后的今天,我仍能感受到当年那股灼人的热浪。和我在一起的五个男孩子已经厌倦了玩弹珠,以及用透镜在干树叶上烧洞的游戏,正在寻觅其他好玩的事。

铺垫

小伙伴们厌倦了寻常游戏,寻觅其他好玩的事,为下文写爬悬崖做铺垫。

我们穿过公园,进入树林,最后来到一块空地上。......但是对我来说,这是严禁和不可能的化身。(表现了“我”的孱弱和自卑。)

照应、铺垫

李永强

伏笔

我犹豫了。我渴望像他们一样勇敢和活跃,但是在过去的八年岁月中,我绝大部分时间都是一个病弱的孩子,并将妈妈的警告牢记在心——我不像其他孩子那样强壮,而且不能冒险。

伏笔

表现了“我”为难、发愁的心理。交代“我”不敢爬悬崖的原因,为下文爬悬崖遇险埋下伏笔。

心理描写

李永强

伏笔

我们穿过公园,进入树林,最后来到一块空地上。在很远的另一边,有一道悬崖,像一面几近垂直的墙突兀地耸立在岩石中,四面都是土坡,上面长着参差不齐的矮树丛和臭椿树苗。从底部杂乱的岩石到顶部草皮的边缘,只有60英尺左右,但是对我来说,这是严禁和不可能的化身。

李永强

其他的孩子一个接一个地往上爬,在突出的岩石和土层上找到放手和脚的地方。我犹豫不决,直到其他孩子都爬到了上面,这才开始满头大汗、浑身发抖地往上爬。手扒在这儿,脚踩在那儿,我的心在瘦弱的胸腔中怦怦地跳动,我努力往上爬着。

伏笔

细节描写

李永强

状元贴士

伏笔

“伏笔”是文学创作中叙事的一种手法,就是上文中看似无关紧要的人物或事件,对下文将要出现的人物或事件预先做某种提示或暗示。运用伏笔的好处是交代含蓄,使文章结构严密、紧凑,让读者看到下文时,不至于产生突兀、疑惑之感。

李永强

“全看你自己了。”杰里看起来很担心,但最后还是和其他孩子一起走了。

照应

“看起来很担心”照应前面“我最好的朋友”,也为下文他找来“我”父亲帮助“我”埋下伏笔。

伏笔

李永强

暮色中,第一颗星星出现在天空中,悬崖下面的地面开始变得模糊。不过,树林中闪烁着一道手电筒发出的光,然后我听到了杰里和爸爸的喊声。

照应

杰里的再次出现,照应了上文的“看起来很担心”。

照应(伏笔)

李永强

按“起因—经过—发展—高潮—结局”或“冒险—遇险—脱险”的顺序梳理故事情节,完成下面表格。

练习

被友怂恿,“我”爬悬崖

游戏玩腻,去爬悬崖

中途被弃,进退两难

下到崖底,获得成就感

父亲指点,“我”下悬崖

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首