2022届高考语文仪式感作文讲评 课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022届高考语文仪式感作文讲评 课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-14 22:14:30 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

仪式感作文讲评

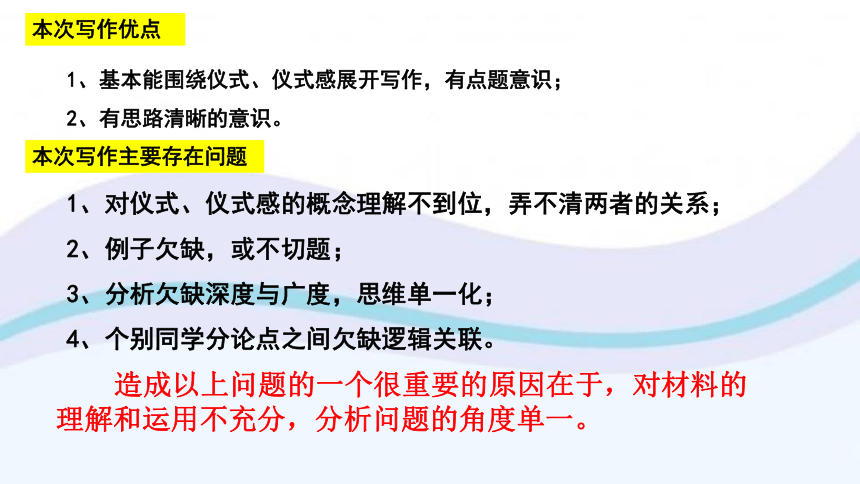

本次写作主要存在问题

1、对仪式、仪式感的概念理解不到位,弄不清两者的关系;

2、例子欠缺,或不切题;

3、分析欠缺深度与广度,思维单一化;

4、个别同学分论点之间欠缺逻辑关联。

造成以上问题的一个很重要的原因在于,对材料的理解和运用不充分,分析问题的角度单一。

本次写作优点

1、基本能围绕仪式、仪式感展开写作,有点题意识;

2、有思路清晰的意识。

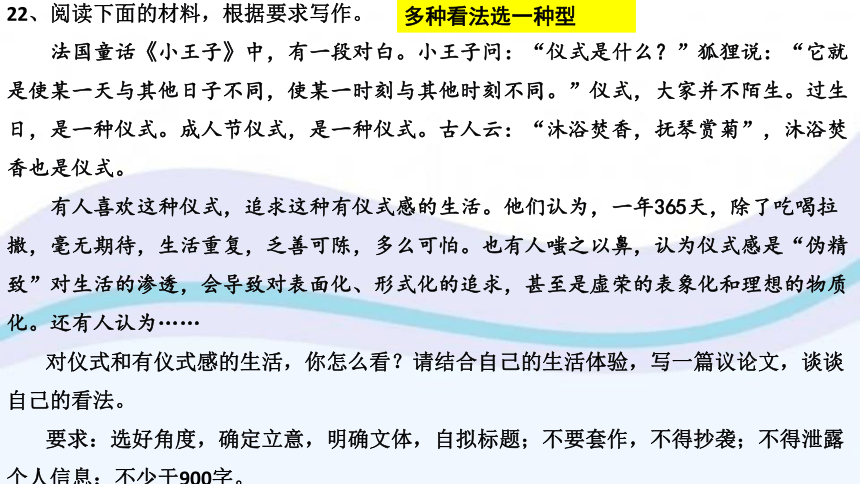

22、阅读下面的材料,根据要求写作。

法国童话《小王子》中,有一段对白。小王子问:“仪式是什么?”狐狸说:“它就是使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同。”仪式,大家并不陌生。过生日,是一种仪式。成人节仪式,是一种仪式。古人云:“沐浴焚香,抚琴赏菊”,沐浴焚香也是仪式。

有人喜欢这种仪式,追求这种有仪式感的生活。他们认为,一年365天,除了吃喝拉撒,毫无期待,生活重复,乏善可陈,多么可怕。也有人嗤之以鼻,认为仪式感是“伪精致”对生活的渗透,会导致对表面化、形式化的追求,甚至是虚荣的表象化和理想的物质化。还有人认为……

对仪式和有仪式感的生活,你怎么看?请结合自己的生活体验,写一篇议论文,谈谈自己的看法。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于900字。

多种看法选一种型

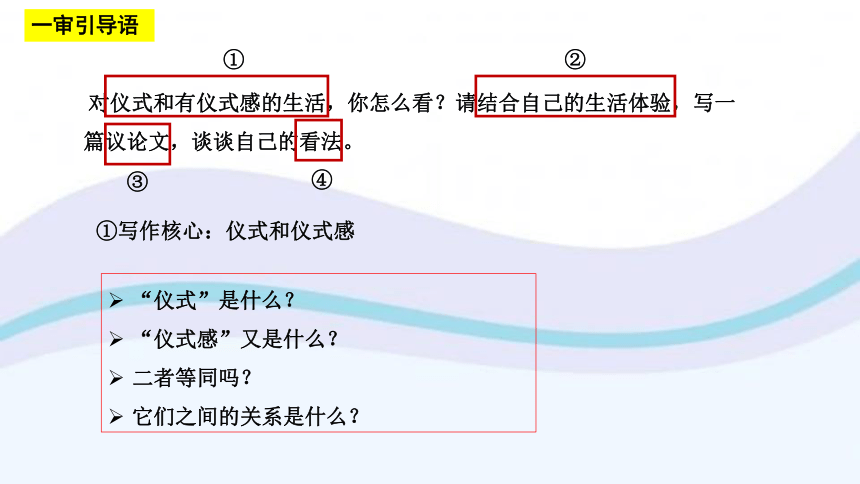

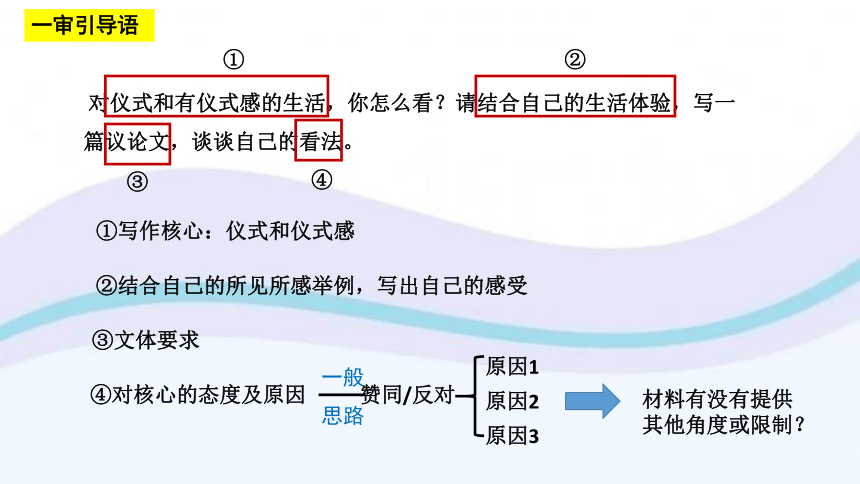

一审引导语

对仪式和有仪式感的生活,你怎么看?请结合自己的生活体验,写一篇议论文,谈谈自己的看法。

①写作核心:仪式和仪式感

②

③

①

④

“仪式”是什么?

“仪式感”又是什么?

二者等同吗?

它们之间的关系是什么?

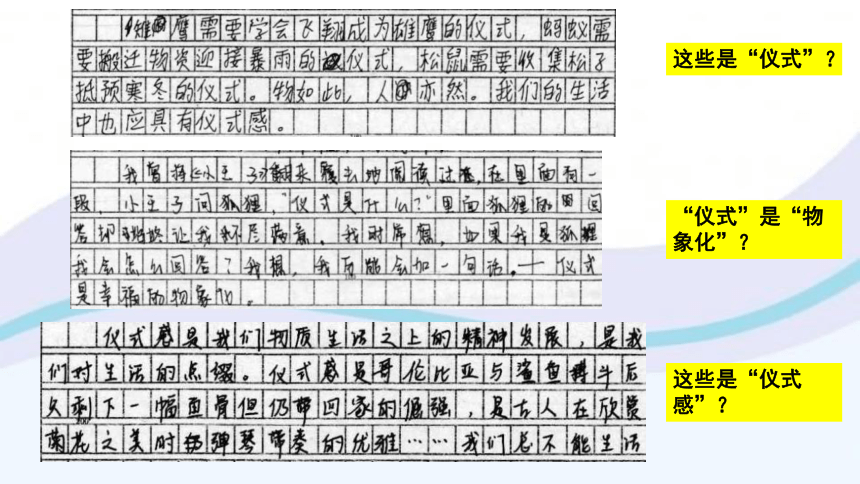

这些是“仪式”?

这些是“仪式感”?

“仪式”是“物象化”?

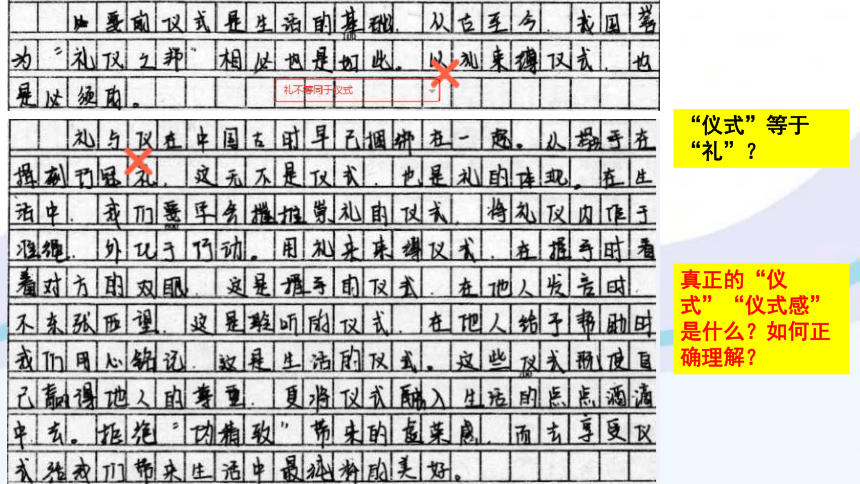

“仪式”等于“礼”?

真正的“仪式”“仪式感”是什么?如何正确理解?

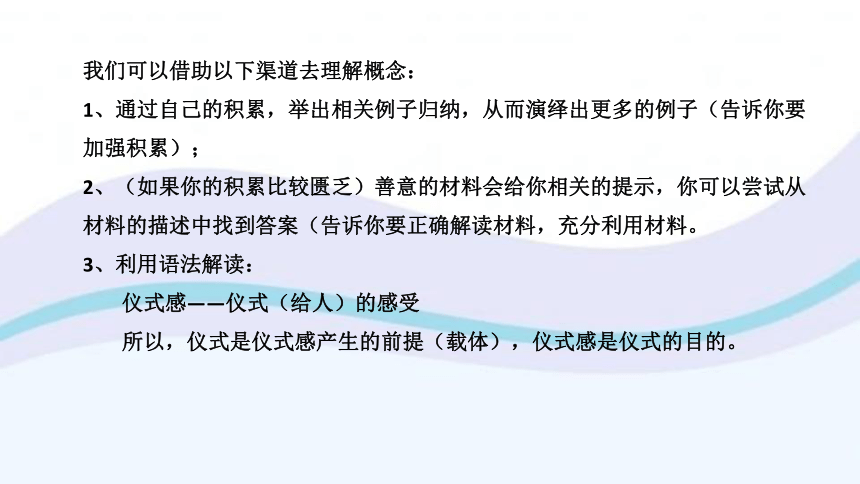

我们可以借助以下渠道去理解概念:

1、通过自己的积累,举出相关例子归纳,从而演绎出更多的例子(告诉你要加强积累);

2、(如果你的积累比较匮乏)善意的材料会给你相关的提示,你可以尝试从材料的描述中找到答案(告诉你要正确解读材料,充分利用材料。

3、利用语法解读:

仪式感——仪式(给人)的感受

所以,仪式是仪式感产生的前提(载体),仪式感是仪式的目的。

法国童话《小王子》中,有一段对白。小王子问:“仪式是什么?”狐狸说:“它就是使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同。”仪式,大家并不陌生。过生日,是一种仪式。成人节仪式,是一种仪式。古人云:“沐浴焚香,抚琴赏菊”,沐浴焚香也是仪式。

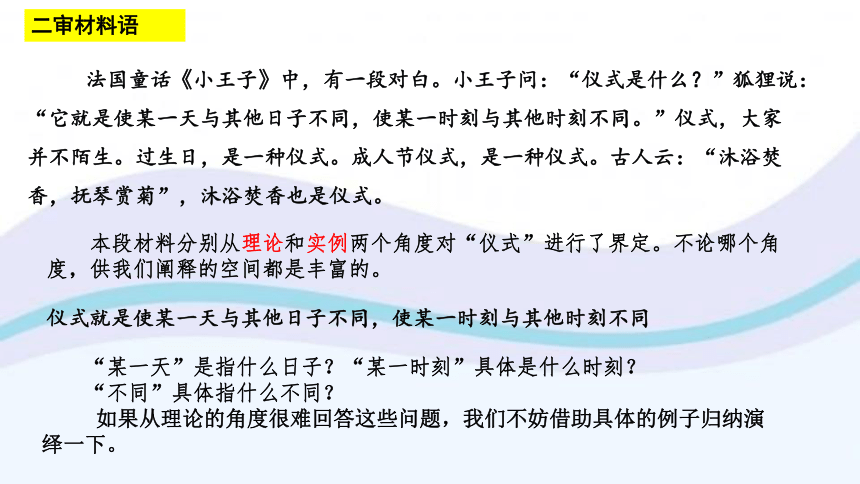

二审材料语

本段材料分别从理论和实例两个角度对“仪式”进行了界定。不论哪个角度,供我们阐释的空间都是丰富的。

仪式就是使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同

“某一天”是指什么日子?“某一时刻”具体是什么时刻?

“不同”具体指什么不同?

如果从理论的角度很难回答这些问题,我们不妨借助具体的例子归纳演绎一下。

过生日,是一种仪式。成人节仪式,是一种仪式。古人云:“沐浴焚香,抚琴赏菊”,沐浴焚香也是仪式。

过生日,成人节——某一天——有特殊意义的日子——端午、国庆、春节、各种纪念日……(明明材料给你这么多提示,为何弃之不用?)

统测后的总结

抚琴赏菊前沐浴焚香———— 周一的升旗仪式——某一刻——做某事(前)的时刻—

课前准备工作

吃一个苹果、吃一顿饭、开启一天工作……(很少同学想到这个层面)

所以,仪式便是在这些日子、这些时刻所进行的活动,具体可以有——————

归纳

演绎

归纳

演绎

积累联想

联想更多

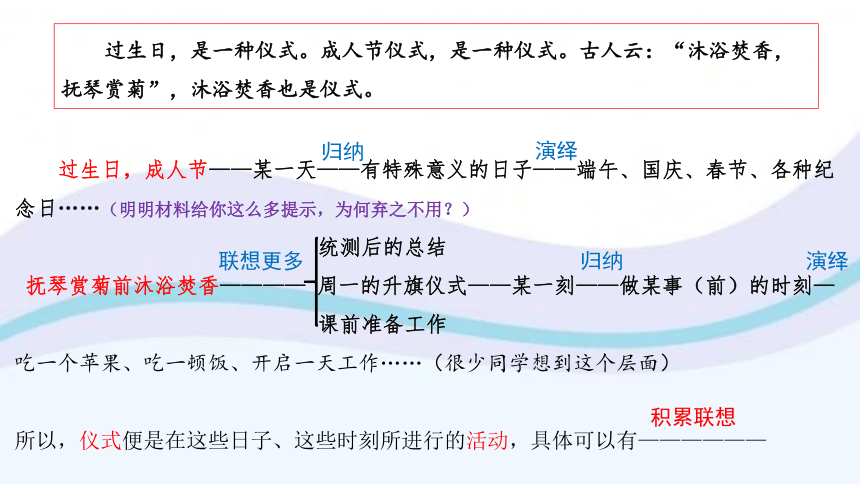

沐浴焚香、重阳登山、每年“九一八”的防空警报、过生日吃蛋糕、情人节送玫瑰花、“双十一”“618”零点的抢购开启……

梳理归纳

这些活动(仪式)有精神层面的,如沐浴焚香、重阳登山、每年“九一八”的防空警报;

也有物质层面的,如过生日吃蛋糕、情人节送玫瑰花、“双十一”“618”零点的抢购开启……

有了这层理解,对于“不同”我们也比较容易得到结论:

“不同”在于日子或时刻与平常的区别,它体现在内容上的不同:可以是精神层面的重视、敬畏、怀念,又或者是物质层面的更丰富、更花哨。

也体现在给人的感受不同,而这个特别的感受就是“仪式”给人的感受,也就是“仪式感”。

故此,“仪式”是“仪式感”的载体,“仪式感”是“仪式”的意义(注意,我们用“目的”而不用“结果”,仪式有很多种,产生很多结果,却并非每一个结果都是以“仪式感”作为归宿)。

一审引导语

对仪式和有仪式感的生活,你怎么看?请结合自己的生活体验,写一篇议论文,谈谈自己的看法。

①写作核心:仪式和仪式感

②结合自己的所见所感举例,写出自己的感受

②

③

①

④

③文体要求

④对核心的态度及原因

赞同/反对

原因2

原因1

原因3

材料有没有提供其他角度或限制?

一般思路

这样的思路,不用看材料也可以写出来。

命题者给我们材料是为什么呢?

是仅仅用以给我们选择方向吗?

作为命题者,写出这样的材料,他希望在文章中看到些什么?(你都不给他一些回应吗?)

有人喜欢这种仪式,追求这种有仪式感的生活。他们认为,一年365天,除了吃喝拉撒,毫无期待,生活重复,乏善可陈,多么可怕。也有人嗤之以鼻,认为仪式感是“伪精致”对生活的渗透,会导致对表面化、形式化的追求,甚至是虚荣的表象化和理想的物质化。还有人认为……

本段材料列举了人们对待仪式(感)的态度,这些态度是相对的。对于这样的命题,我们可以怎样处理?

第一种:我说我的,不管你的。

选定一种观点后,就着这种观点陈述自己的理由,不涉及对另一种观点的分析。

第二种:我说我,也兼顾你。

这也分为两种情况:其一,我认为我选择的是正确的,你的是全错的。

第二种:我说我,也兼顾你。

其二,我认为我选择的是正确的,你说的也有一定的道理。

选择材料中正面的观点,陈述理由;把反面的观点(承认现实中存在这些不当做法)作为陈述做法的角度。这是这类作文最容易操作的思路,也是本次写作中最多同学选择的思路。

只是除了这样理解和处理材料中的观点外,还有没有其他的呢?

有人喜欢这种仪式,追求这种有仪式感的生活。他们认为,一年365天,除了吃喝拉撒,毫无期待,生活重复,乏善可陈,多么可怕。也有人嗤之以鼻,认为仪式感是“伪精致”对生活的渗透,会导致对表面化、形式化的追求,甚至是虚荣的表象化和理想的物质化。还有人认为……

基于对“仪式”“仪式感”,以及两者关系的正确理解上,对材料的两种观点进行整体、辩证、逆向的思考。以第一种观点解读为例:

整体:仪式感是仪式的意义。所以“伪精致”,对表面化、形式化的追求,虚荣的表象化和理想的物质化,并非是真实的仪式感。(如此方关注到二者的关系)

辩证:这些喜欢仪式感的人的理由哪些是合理的?有没有不合理的部分?他们所“期待”的,可陈的“善”,都是正面的吗?有一些会不会是我们上面所提到的流于物质的追求与炫耀呢?这样的“他们”除了是需要仪式感的人们之外,还可以是谁呢?(一分为二理解每个词的含意)例如是利用“仪式感”,大搞“仪式”噱头的商家……(广度)

反向:我们习惯性地认为“喜欢”就是真的“喜欢”,能不能想到“喜欢”并非是真的“喜欢”,而是另有所图呢?(另一种观点亦然)

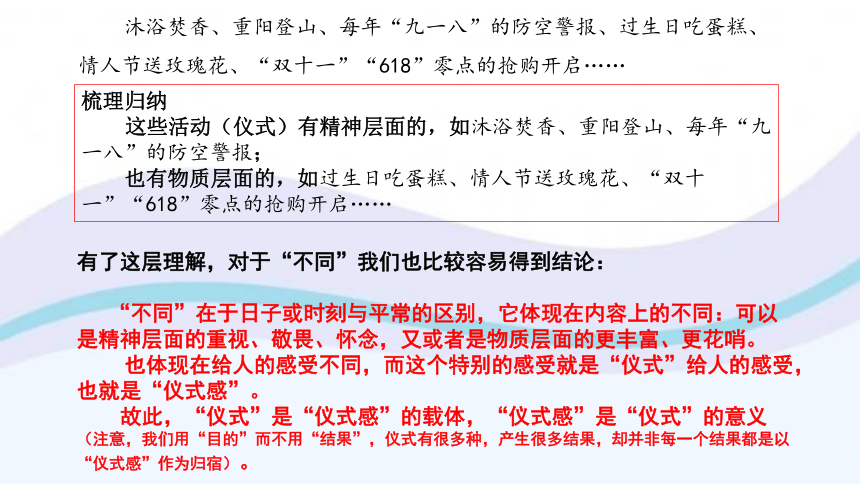

材料要素 完成程度、深度 你的完成情况

仪式、仪式感、二者关系正确理解 观点正确

举例正确 有人喜欢/有人反对 选择其一型(以其中一种为主) 生活需要仪式感

生活需要适度的仪式感 生活需要真实的仪式感 做一个真正喜欢仪式感的人 二者综合型 “仪式”为形,“感”方为魂

生活体验 有/无

文体要求 是否符合议论文文体特征

逻辑 是否清晰、周密

语言 是否有语文味

书写 是否工整

你

的

作

文

值

几

分

?

有人喜欢这种仪式,追求这种有仪式感的生活。他们认为,一年365天,除了吃喝拉撒,毫无期待,生活重复,乏善可陈,多么可怕。也有人嗤之以鼻,认为仪式感是“伪精致”对生活的渗透,会导致对表面化、形式化的追求,甚至是虚荣的表象化和理想的物质化。还有人认为……

本段材料列举了人们对待仪式(感)的态度,可供阐释的空间也非常丰富。这种丰富一在于最后一句的省略号,给了我们发挥的空间;二在于提供的两个看法也有多重的解读空间。

1、我们可以选择其中一种观点,支持或反对,陈述理由。

2、我们可以以其中一种观点为主,兼顾另一种观点的分析。

3、我们可以整合两种观点,探讨各自的成因、影响,以得出自己的结论。

……

从对材料的整体把握来说,本次写作比较容易操作的思路是:是什么(对应材料第一段)——为什么(对应其中一个观点)——怎么做(对应另一个观点)

逆向、辩证地思考问题,也许可以发现别人看不到的深度与高度。

辩证地思考问题,就是我们一分为二地思考问题,不偏激,不走极端。

逆向地思考问题,就是我们跳出惯性思维,从相反方向去思考问题。

例如:我们承认生活需要仪式感,但是否定仪式感的人却提醒我们:需要正确的仪式感。

又如:喜欢仪式感的人可能并非真的喜欢,厌恶仪式感的人也并非真的讨厌。

结论:1、归纳演绎是我们理解问题的一种重要方法。

2、逆向、辩证思考,能让我们的思考更全面、更深入。

下水作文一

“仪式”为形,“感”方为魂

石门高级中学 黄健珊

对于“仪式感”,有人感到追求,有人感到鄙夷。【概述材料】之所以会出现截然相反的态度,皆因对“仪式感”三个字理解不同。【分析材料】“仪式”为形,“感”方为魂。只有正确理解仪式和仪式感的关系,才能让仪式产生想要的仪式感。【提出观点】

仪式是什么?【从“是什么”角度分析论点】是过生日时的吃蛋糕,纪念“九一八”事变响起的防空警报,宇航员踏上太空前出征欢送,吃苹果前的认真清洗……是赋予某个日子或某件事情特殊意义而进行的活动。【举例论证,归纳】而仪式感则是由仪式而给人产生的正面精神力量。【由此及彼】从古代可生尊师重道之心的拜师礼,在祭祀前沐浴更衣以表达虔诚,丁忧之时辞官守丧以表示感恩与重视……都可见“仪式感”是追求从仪式中获得正面之感。【举例演绎论证,从历史的角度举例是为了证明其一直便是如此】可以说,仪式是仪式感的载体,仪式感是仪式的意义。【得出结论】

仪式感源于仪式的区别意义。【具体论述两者的关系,为后文的论证张本】法国童话《小王子》里的狐狸说:“仪式就是使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同。”。正是由于仪式的“不同”,所以让我们“不同”。【论证】课前认真做好准备工作,跟下课的随意区别,告诉我们进入到上课的状态;生日时吃一个红,

色的鸡蛋提醒我们成长的责任,对父母的感恩;统测后认真的反思,告诉我们认真开启下一阶段的学习……【举例】仪式感的来源在于仪式的不同,却不在于不同的程度和形式。【结论】

因此,仪式感离不开仪式,然而并不是说仪式决定了仪式感。【层层深入,进一步分析两者的关系】这就好比说房子是人安身立命的场所,而不管是琼楼玉宇还是茅屋柴扉,都可以是“家”。【类比】这是因为,仪式只是一个客观存在,而仪式感的产生在于人心。遇到“不同”于往日往刻的仪式,我们是想:“它为什么不同?它的不同想告诉我什么?”还是只关注“它不同在什么地方?跟别人的不同有什么样的区别?”前者注定能获得真正的仪式感,后者却只能从攀比中收获虚荣或焦虑,而这恰恰是鄙夷仪式感的人所说的“伪精致”,形式化、表面化,甚至虚荣。这一切的根源都在于搞错了“仪式感”的重心。【以上两段,通过分析两者的关系,从“为什么”的角度分析中心论点】

“仪式感”的重心在“感”不在“仪式”。【分论点:“怎么做”】“认真做一份早餐”和“做一份较真的早餐”同样可以成为开启美好一天的仪式,那为什么我们要执着于“较真”呢?“一句真心的祝福”和“一个巨大的蛋糕”都可以成为爱的见证,那为什么我们要纠结物质的多寡呢?看清本末,方能收获意义。【通过举例指出做法】

愿大家都能把握准 “仪式感”的天平,收获有意义的仪式感。

生活需要真正的仪式感

石门高级中学 黄健珊

提起有仪式感的生活,有人表示喜欢,有人不以为然。【简单引述材料】生活需要仪式感吗?【简单提问分析过渡】我认为是必需的。【亮出确切观点】

仪式标记着我们人生的意义时刻,而仪式感则形成了我们面对人生的态度。【从“为什么”的角度对中心论点进行分析】法国童话《小王子》里的狐狸如此定义“仪式”:“它就是使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同。”【引用材料,从“是什么”的角度论证分论点中的“仪式”,为后文分析仪式的意义做铺垫】诚如丰子恺在《渐》中所言,造物主的一大诡计就是以“渐”这种“每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹,使人误认其为恒久不变”。【引用丰子恺《渐》分析现实特点,为后文论述“仪式的意义”作铺垫】而仪式的区别意义能使我们不为“渐”所迷,不为造物主所欺,它把人生中一个个有意义的“渐”凸显成为莹润的珠子,以平淡的时间为线索串连起来。【结合丰子恺的论据,运用比喻论证的方式论述仪式标记意义的必要性】这串珠子散发出璀璨的光芒,照亮过去,打通未来,让我们感恩付出,努力回报。这光芒便是仪式感,是我们对待人生的态度。【从“仪式”到“仪式感”,运用比喻论证分析两者的关系,紧扣论点论证“仪式感”为什么形成了我们面对人生的态度:感恩、努力。】就如过生日标记我们成长,告知我们感恩父母;国庆节标记国家的历史,告知国民珍惜当下、奋斗未来;每年为纪念“九一八”事变而拉响的防空警报

下水作文二

告诫我们勿忘国耻,自强自立。【举例论证】仪式感让本来的朴素变得神采奕奕,让被忽视的时间重新获得光芒,生活需要仪式感。【小结,重申仪式感的意义,重申中心论点】

然而,又是什么动了人们对仪式感的信心?【转折过渡,引出论点②】或者是被搞错了仪式感的重心。当人们把眼光聚焦于仪式的郑重其事:关心自己在纪念日收到多少朵玫瑰,是否比去年更多;更甚还关注谁更郑重其事:谁晒了限量版的LV,谁的婚礼更盛大……仪式感最重要的无法衡量的心意便被转移到了一眼可作判断的物质多寡。又或者是被误解了的仪式感内涵。当人们以精美摆拍的早餐作为美好生活的开始,每个月一次的旅行作为认真对待生活的证据,诸如此类以还不完的信用卡账单为代价去追求不属于自己的高级,以维持表面的光线的时候,仪式感便沦为一出空有其表的闹剧。【举例分析当下对待仪式感的错误做法,遵循总分的思路,从原因的角度对②进行分析】这些都是仪式感的身不由己,当它被滥用、利用而失去了原本的意义之后【分析这些做法的本质】,人们就宁愿对它敬而远之:什么仪式感?矫情和作秀而已。就按照惯性生活不好吗? 【回扣材料,指出人们否定仪式感的原因,为后文提出做法张本】

只是【过渡词】,当生活少了仪式感会变得怎样?平静的生活再掀不起波澜,没有哪一个时刻值得铭记,没有哪一个人值得倾心相待,我们将失去内心的敬畏,失去前行的方向。【从反面的角度重申仪式感的意义】生活离不开仪式感,我们该如何营造仪式感?【过渡,引出做法的论述】著名文化学者、中国社会哲学所研究员李河说:“最重要

的仪式,一定都是精神性的。”【引用论证,指出做法】 真正理解“仪式感”的人都不会把重点落在“仪式”上,而是聚焦于“感”字。因为明了需要怎样之“感”,自然知道需要营造什么样的形式。【指出做法的原因】如同《北京遇上西雅图》里的一句台词:“他也许不会带我去坐游艇、吃法餐,但是他可以每天早晨都为我跑几条街去买我最爱吃的豆浆油条。” 【举例论证】我们并非忽视外在的形式,反而是我们清楚仪式感的真实内涵后,会更慎重地选择我们的仪式。【小结,指出“仪式”与“仪式感”的关联】

生活需要仪式感,生活需要真正的仪式感。【结尾重申论点】

做一个真正喜欢仪式感的人

石门高级中学 黄健珊

对于“仪式”,有人感到喜欢,有人感到厌恶。【引述材料】之所以会出现截然相反的态度,皆因对“仪式”真实之“感”定义不同。【分析材料】毋庸置疑,生活是需要仪式感的,但是必须正确定义与理解仪式之感,才能让仪式、仪式感有意义。【提出观点】

对“仪式”之“感”,决定了“仪式感”。【从原因角度提出分论点,论证中心论点】《小王子》里的狐狸把“仪式”理解为“它使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同。”【引用论证,从“是什么”的角度论证分论点】而这种“不同”是指什么呢?是比他人更精致的早餐?是每个月一次的旅行?是生日时那个巨大的蛋糕?还是热闹的 “双十一”“618”零点开启抢购?【举例人们对“仪式”的误解】当人们把目光的焦点聚焦仪式,当人们把仪式当成攀比的对象,仪式所催生的感觉便是虚荣和焦虑——在“仪式的比较”中获胜的人虚荣心得到了满足,而落败的人则会焦虑地营造更盛大的仪式,以求反败为胜,哪怕维持这些表面的光鲜的,是还不完的信用卡账单。【例后分析,着眼“仪式”与“仪式感”的关系,从错误仪式带来对仪式感负面影响的角度(为什么)分析分论点对“仪式”之“感”,决定了“仪式感”】

所以,虚荣心得到满足的人对仪式有感欢喜,未得到满足的人更会追求仪式,如此循环往复。而别有用心的人,例如商家,更是喜欢仪式,因为这样可以带给他们无数的利益。无怪有人对仪式感嗤之以鼻,认为其是“伪精致”对生活的渗透,会导致对表面化、形

下水作文三

式化的追求,甚至是虚荣的表象化和理想的物质化。如此说来,喜欢仪式感的人并不一定是真喜欢,而厌恶仪式感的人却恰恰是怀着一种痛心的情感去呼唤真正仪式感的回归。【小结得出结论,回扣材料点出两种态度的实质,自然过渡到下文关于仪式真实之感的论证】

仪式真实之感应是爱——爱他人,也爱自己,从对这份爱的感知中唤起心底的感恩,以及责任感。【承上引出分论点②,从仪式真实之感的角度论证分论点】仔细地清洗一只苹果,很认真地咀嚼一口米饭,将所有衣服理得整整齐齐【举例】,这些褪去浮华的仪式,却神圣而庄重,它让我们学会爱他人:对造物主的恩赐和生产者的付出感恩,并为之努力生活。而当我们如此对待生活时,生活也会给予我们的善意回应,让我们更清晰地观照自己,认可自己的存在与价值,这是我们与仪式感达成的爱自己的目标。【例后从意义的角度印证分论点②】而这就是生活需要仪式感的原因。【回扣中心论点,指出需要仪式感的原因】

所以,真正理解“仪式感”的人都不会把重点落在“仪式”上,而是聚焦于“感”字。【从做法的角度论证中心论点】因为明了需要怎样之“感”,自然知道需要营造什么样的形式。【从原因角度分析分论点】这些从孔子对“欲去告朔之饩羊”的子贡说的“尔爱其羊,我爱其礼”的话语,林徽因写诗前点上的一柱清香、摆上的一瓶插花,或是当下纪念“九·一八”事变的而响起的防空警报,都可见一斑。【举例论证】我们并非忽视外在的形式,反而是我们清楚仪式感的真实内涵后,会更慎重地选择我们的仪式。【小结】

愿每一个有感于仪式的人,都是发自内心地爱着仪式感。【结尾呼吁】

排比句式,语言优美。论证有现实意义。

思路清晰,理解深入,茶道的例子非常贴切。

语言优美,但对“仪式感”的解读欠准确。

我们的生活缺乏仪式感,会变得乏味,我们会失去前行的动力。日子就如南方界限不清的夏秋季节,没有了明显的标记,我们浑然不知季节已经发生了更替。在生活中中我们往往有这样的体验:我们机械地奔忙于每一个相似的日子,偶尔我们会忘了我们的生日、忘了我们的纪念日。此时如果我们选择一如既往往前奔跑,那么日子就会再次被复刻,没有波澜,没有产生新的意义。长此以往,我们将会在这个由相似日子组成的“迷宫”中迷失方向。仪式,是指引“迷宫”出口路标,“仪式感”,是能走出迷宫的动力。

对比

写作侧重心把握不到位。

仪式感作文讲评

本次写作主要存在问题

1、对仪式、仪式感的概念理解不到位,弄不清两者的关系;

2、例子欠缺,或不切题;

3、分析欠缺深度与广度,思维单一化;

4、个别同学分论点之间欠缺逻辑关联。

造成以上问题的一个很重要的原因在于,对材料的理解和运用不充分,分析问题的角度单一。

本次写作优点

1、基本能围绕仪式、仪式感展开写作,有点题意识;

2、有思路清晰的意识。

22、阅读下面的材料,根据要求写作。

法国童话《小王子》中,有一段对白。小王子问:“仪式是什么?”狐狸说:“它就是使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同。”仪式,大家并不陌生。过生日,是一种仪式。成人节仪式,是一种仪式。古人云:“沐浴焚香,抚琴赏菊”,沐浴焚香也是仪式。

有人喜欢这种仪式,追求这种有仪式感的生活。他们认为,一年365天,除了吃喝拉撒,毫无期待,生活重复,乏善可陈,多么可怕。也有人嗤之以鼻,认为仪式感是“伪精致”对生活的渗透,会导致对表面化、形式化的追求,甚至是虚荣的表象化和理想的物质化。还有人认为……

对仪式和有仪式感的生活,你怎么看?请结合自己的生活体验,写一篇议论文,谈谈自己的看法。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于900字。

多种看法选一种型

一审引导语

对仪式和有仪式感的生活,你怎么看?请结合自己的生活体验,写一篇议论文,谈谈自己的看法。

①写作核心:仪式和仪式感

②

③

①

④

“仪式”是什么?

“仪式感”又是什么?

二者等同吗?

它们之间的关系是什么?

这些是“仪式”?

这些是“仪式感”?

“仪式”是“物象化”?

“仪式”等于“礼”?

真正的“仪式”“仪式感”是什么?如何正确理解?

我们可以借助以下渠道去理解概念:

1、通过自己的积累,举出相关例子归纳,从而演绎出更多的例子(告诉你要加强积累);

2、(如果你的积累比较匮乏)善意的材料会给你相关的提示,你可以尝试从材料的描述中找到答案(告诉你要正确解读材料,充分利用材料。

3、利用语法解读:

仪式感——仪式(给人)的感受

所以,仪式是仪式感产生的前提(载体),仪式感是仪式的目的。

法国童话《小王子》中,有一段对白。小王子问:“仪式是什么?”狐狸说:“它就是使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同。”仪式,大家并不陌生。过生日,是一种仪式。成人节仪式,是一种仪式。古人云:“沐浴焚香,抚琴赏菊”,沐浴焚香也是仪式。

二审材料语

本段材料分别从理论和实例两个角度对“仪式”进行了界定。不论哪个角度,供我们阐释的空间都是丰富的。

仪式就是使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同

“某一天”是指什么日子?“某一时刻”具体是什么时刻?

“不同”具体指什么不同?

如果从理论的角度很难回答这些问题,我们不妨借助具体的例子归纳演绎一下。

过生日,是一种仪式。成人节仪式,是一种仪式。古人云:“沐浴焚香,抚琴赏菊”,沐浴焚香也是仪式。

过生日,成人节——某一天——有特殊意义的日子——端午、国庆、春节、各种纪念日……(明明材料给你这么多提示,为何弃之不用?)

统测后的总结

抚琴赏菊前沐浴焚香———— 周一的升旗仪式——某一刻——做某事(前)的时刻—

课前准备工作

吃一个苹果、吃一顿饭、开启一天工作……(很少同学想到这个层面)

所以,仪式便是在这些日子、这些时刻所进行的活动,具体可以有——————

归纳

演绎

归纳

演绎

积累联想

联想更多

沐浴焚香、重阳登山、每年“九一八”的防空警报、过生日吃蛋糕、情人节送玫瑰花、“双十一”“618”零点的抢购开启……

梳理归纳

这些活动(仪式)有精神层面的,如沐浴焚香、重阳登山、每年“九一八”的防空警报;

也有物质层面的,如过生日吃蛋糕、情人节送玫瑰花、“双十一”“618”零点的抢购开启……

有了这层理解,对于“不同”我们也比较容易得到结论:

“不同”在于日子或时刻与平常的区别,它体现在内容上的不同:可以是精神层面的重视、敬畏、怀念,又或者是物质层面的更丰富、更花哨。

也体现在给人的感受不同,而这个特别的感受就是“仪式”给人的感受,也就是“仪式感”。

故此,“仪式”是“仪式感”的载体,“仪式感”是“仪式”的意义(注意,我们用“目的”而不用“结果”,仪式有很多种,产生很多结果,却并非每一个结果都是以“仪式感”作为归宿)。

一审引导语

对仪式和有仪式感的生活,你怎么看?请结合自己的生活体验,写一篇议论文,谈谈自己的看法。

①写作核心:仪式和仪式感

②结合自己的所见所感举例,写出自己的感受

②

③

①

④

③文体要求

④对核心的态度及原因

赞同/反对

原因2

原因1

原因3

材料有没有提供其他角度或限制?

一般思路

这样的思路,不用看材料也可以写出来。

命题者给我们材料是为什么呢?

是仅仅用以给我们选择方向吗?

作为命题者,写出这样的材料,他希望在文章中看到些什么?(你都不给他一些回应吗?)

有人喜欢这种仪式,追求这种有仪式感的生活。他们认为,一年365天,除了吃喝拉撒,毫无期待,生活重复,乏善可陈,多么可怕。也有人嗤之以鼻,认为仪式感是“伪精致”对生活的渗透,会导致对表面化、形式化的追求,甚至是虚荣的表象化和理想的物质化。还有人认为……

本段材料列举了人们对待仪式(感)的态度,这些态度是相对的。对于这样的命题,我们可以怎样处理?

第一种:我说我的,不管你的。

选定一种观点后,就着这种观点陈述自己的理由,不涉及对另一种观点的分析。

第二种:我说我,也兼顾你。

这也分为两种情况:其一,我认为我选择的是正确的,你的是全错的。

第二种:我说我,也兼顾你。

其二,我认为我选择的是正确的,你说的也有一定的道理。

选择材料中正面的观点,陈述理由;把反面的观点(承认现实中存在这些不当做法)作为陈述做法的角度。这是这类作文最容易操作的思路,也是本次写作中最多同学选择的思路。

只是除了这样理解和处理材料中的观点外,还有没有其他的呢?

有人喜欢这种仪式,追求这种有仪式感的生活。他们认为,一年365天,除了吃喝拉撒,毫无期待,生活重复,乏善可陈,多么可怕。也有人嗤之以鼻,认为仪式感是“伪精致”对生活的渗透,会导致对表面化、形式化的追求,甚至是虚荣的表象化和理想的物质化。还有人认为……

基于对“仪式”“仪式感”,以及两者关系的正确理解上,对材料的两种观点进行整体、辩证、逆向的思考。以第一种观点解读为例:

整体:仪式感是仪式的意义。所以“伪精致”,对表面化、形式化的追求,虚荣的表象化和理想的物质化,并非是真实的仪式感。(如此方关注到二者的关系)

辩证:这些喜欢仪式感的人的理由哪些是合理的?有没有不合理的部分?他们所“期待”的,可陈的“善”,都是正面的吗?有一些会不会是我们上面所提到的流于物质的追求与炫耀呢?这样的“他们”除了是需要仪式感的人们之外,还可以是谁呢?(一分为二理解每个词的含意)例如是利用“仪式感”,大搞“仪式”噱头的商家……(广度)

反向:我们习惯性地认为“喜欢”就是真的“喜欢”,能不能想到“喜欢”并非是真的“喜欢”,而是另有所图呢?(另一种观点亦然)

材料要素 完成程度、深度 你的完成情况

仪式、仪式感、二者关系正确理解 观点正确

举例正确 有人喜欢/有人反对 选择其一型(以其中一种为主) 生活需要仪式感

生活需要适度的仪式感 生活需要真实的仪式感 做一个真正喜欢仪式感的人 二者综合型 “仪式”为形,“感”方为魂

生活体验 有/无

文体要求 是否符合议论文文体特征

逻辑 是否清晰、周密

语言 是否有语文味

书写 是否工整

你

的

作

文

值

几

分

?

有人喜欢这种仪式,追求这种有仪式感的生活。他们认为,一年365天,除了吃喝拉撒,毫无期待,生活重复,乏善可陈,多么可怕。也有人嗤之以鼻,认为仪式感是“伪精致”对生活的渗透,会导致对表面化、形式化的追求,甚至是虚荣的表象化和理想的物质化。还有人认为……

本段材料列举了人们对待仪式(感)的态度,可供阐释的空间也非常丰富。这种丰富一在于最后一句的省略号,给了我们发挥的空间;二在于提供的两个看法也有多重的解读空间。

1、我们可以选择其中一种观点,支持或反对,陈述理由。

2、我们可以以其中一种观点为主,兼顾另一种观点的分析。

3、我们可以整合两种观点,探讨各自的成因、影响,以得出自己的结论。

……

从对材料的整体把握来说,本次写作比较容易操作的思路是:是什么(对应材料第一段)——为什么(对应其中一个观点)——怎么做(对应另一个观点)

逆向、辩证地思考问题,也许可以发现别人看不到的深度与高度。

辩证地思考问题,就是我们一分为二地思考问题,不偏激,不走极端。

逆向地思考问题,就是我们跳出惯性思维,从相反方向去思考问题。

例如:我们承认生活需要仪式感,但是否定仪式感的人却提醒我们:需要正确的仪式感。

又如:喜欢仪式感的人可能并非真的喜欢,厌恶仪式感的人也并非真的讨厌。

结论:1、归纳演绎是我们理解问题的一种重要方法。

2、逆向、辩证思考,能让我们的思考更全面、更深入。

下水作文一

“仪式”为形,“感”方为魂

石门高级中学 黄健珊

对于“仪式感”,有人感到追求,有人感到鄙夷。【概述材料】之所以会出现截然相反的态度,皆因对“仪式感”三个字理解不同。【分析材料】“仪式”为形,“感”方为魂。只有正确理解仪式和仪式感的关系,才能让仪式产生想要的仪式感。【提出观点】

仪式是什么?【从“是什么”角度分析论点】是过生日时的吃蛋糕,纪念“九一八”事变响起的防空警报,宇航员踏上太空前出征欢送,吃苹果前的认真清洗……是赋予某个日子或某件事情特殊意义而进行的活动。【举例论证,归纳】而仪式感则是由仪式而给人产生的正面精神力量。【由此及彼】从古代可生尊师重道之心的拜师礼,在祭祀前沐浴更衣以表达虔诚,丁忧之时辞官守丧以表示感恩与重视……都可见“仪式感”是追求从仪式中获得正面之感。【举例演绎论证,从历史的角度举例是为了证明其一直便是如此】可以说,仪式是仪式感的载体,仪式感是仪式的意义。【得出结论】

仪式感源于仪式的区别意义。【具体论述两者的关系,为后文的论证张本】法国童话《小王子》里的狐狸说:“仪式就是使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同。”。正是由于仪式的“不同”,所以让我们“不同”。【论证】课前认真做好准备工作,跟下课的随意区别,告诉我们进入到上课的状态;生日时吃一个红,

色的鸡蛋提醒我们成长的责任,对父母的感恩;统测后认真的反思,告诉我们认真开启下一阶段的学习……【举例】仪式感的来源在于仪式的不同,却不在于不同的程度和形式。【结论】

因此,仪式感离不开仪式,然而并不是说仪式决定了仪式感。【层层深入,进一步分析两者的关系】这就好比说房子是人安身立命的场所,而不管是琼楼玉宇还是茅屋柴扉,都可以是“家”。【类比】这是因为,仪式只是一个客观存在,而仪式感的产生在于人心。遇到“不同”于往日往刻的仪式,我们是想:“它为什么不同?它的不同想告诉我什么?”还是只关注“它不同在什么地方?跟别人的不同有什么样的区别?”前者注定能获得真正的仪式感,后者却只能从攀比中收获虚荣或焦虑,而这恰恰是鄙夷仪式感的人所说的“伪精致”,形式化、表面化,甚至虚荣。这一切的根源都在于搞错了“仪式感”的重心。【以上两段,通过分析两者的关系,从“为什么”的角度分析中心论点】

“仪式感”的重心在“感”不在“仪式”。【分论点:“怎么做”】“认真做一份早餐”和“做一份较真的早餐”同样可以成为开启美好一天的仪式,那为什么我们要执着于“较真”呢?“一句真心的祝福”和“一个巨大的蛋糕”都可以成为爱的见证,那为什么我们要纠结物质的多寡呢?看清本末,方能收获意义。【通过举例指出做法】

愿大家都能把握准 “仪式感”的天平,收获有意义的仪式感。

生活需要真正的仪式感

石门高级中学 黄健珊

提起有仪式感的生活,有人表示喜欢,有人不以为然。【简单引述材料】生活需要仪式感吗?【简单提问分析过渡】我认为是必需的。【亮出确切观点】

仪式标记着我们人生的意义时刻,而仪式感则形成了我们面对人生的态度。【从“为什么”的角度对中心论点进行分析】法国童话《小王子》里的狐狸如此定义“仪式”:“它就是使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同。”【引用材料,从“是什么”的角度论证分论点中的“仪式”,为后文分析仪式的意义做铺垫】诚如丰子恺在《渐》中所言,造物主的一大诡计就是以“渐”这种“每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹,使人误认其为恒久不变”。【引用丰子恺《渐》分析现实特点,为后文论述“仪式的意义”作铺垫】而仪式的区别意义能使我们不为“渐”所迷,不为造物主所欺,它把人生中一个个有意义的“渐”凸显成为莹润的珠子,以平淡的时间为线索串连起来。【结合丰子恺的论据,运用比喻论证的方式论述仪式标记意义的必要性】这串珠子散发出璀璨的光芒,照亮过去,打通未来,让我们感恩付出,努力回报。这光芒便是仪式感,是我们对待人生的态度。【从“仪式”到“仪式感”,运用比喻论证分析两者的关系,紧扣论点论证“仪式感”为什么形成了我们面对人生的态度:感恩、努力。】就如过生日标记我们成长,告知我们感恩父母;国庆节标记国家的历史,告知国民珍惜当下、奋斗未来;每年为纪念“九一八”事变而拉响的防空警报

下水作文二

告诫我们勿忘国耻,自强自立。【举例论证】仪式感让本来的朴素变得神采奕奕,让被忽视的时间重新获得光芒,生活需要仪式感。【小结,重申仪式感的意义,重申中心论点】

然而,又是什么动了人们对仪式感的信心?【转折过渡,引出论点②】或者是被搞错了仪式感的重心。当人们把眼光聚焦于仪式的郑重其事:关心自己在纪念日收到多少朵玫瑰,是否比去年更多;更甚还关注谁更郑重其事:谁晒了限量版的LV,谁的婚礼更盛大……仪式感最重要的无法衡量的心意便被转移到了一眼可作判断的物质多寡。又或者是被误解了的仪式感内涵。当人们以精美摆拍的早餐作为美好生活的开始,每个月一次的旅行作为认真对待生活的证据,诸如此类以还不完的信用卡账单为代价去追求不属于自己的高级,以维持表面的光线的时候,仪式感便沦为一出空有其表的闹剧。【举例分析当下对待仪式感的错误做法,遵循总分的思路,从原因的角度对②进行分析】这些都是仪式感的身不由己,当它被滥用、利用而失去了原本的意义之后【分析这些做法的本质】,人们就宁愿对它敬而远之:什么仪式感?矫情和作秀而已。就按照惯性生活不好吗? 【回扣材料,指出人们否定仪式感的原因,为后文提出做法张本】

只是【过渡词】,当生活少了仪式感会变得怎样?平静的生活再掀不起波澜,没有哪一个时刻值得铭记,没有哪一个人值得倾心相待,我们将失去内心的敬畏,失去前行的方向。【从反面的角度重申仪式感的意义】生活离不开仪式感,我们该如何营造仪式感?【过渡,引出做法的论述】著名文化学者、中国社会哲学所研究员李河说:“最重要

的仪式,一定都是精神性的。”【引用论证,指出做法】 真正理解“仪式感”的人都不会把重点落在“仪式”上,而是聚焦于“感”字。因为明了需要怎样之“感”,自然知道需要营造什么样的形式。【指出做法的原因】如同《北京遇上西雅图》里的一句台词:“他也许不会带我去坐游艇、吃法餐,但是他可以每天早晨都为我跑几条街去买我最爱吃的豆浆油条。” 【举例论证】我们并非忽视外在的形式,反而是我们清楚仪式感的真实内涵后,会更慎重地选择我们的仪式。【小结,指出“仪式”与“仪式感”的关联】

生活需要仪式感,生活需要真正的仪式感。【结尾重申论点】

做一个真正喜欢仪式感的人

石门高级中学 黄健珊

对于“仪式”,有人感到喜欢,有人感到厌恶。【引述材料】之所以会出现截然相反的态度,皆因对“仪式”真实之“感”定义不同。【分析材料】毋庸置疑,生活是需要仪式感的,但是必须正确定义与理解仪式之感,才能让仪式、仪式感有意义。【提出观点】

对“仪式”之“感”,决定了“仪式感”。【从原因角度提出分论点,论证中心论点】《小王子》里的狐狸把“仪式”理解为“它使某一天与其他日子不同,使某一时刻与其他时刻不同。”【引用论证,从“是什么”的角度论证分论点】而这种“不同”是指什么呢?是比他人更精致的早餐?是每个月一次的旅行?是生日时那个巨大的蛋糕?还是热闹的 “双十一”“618”零点开启抢购?【举例人们对“仪式”的误解】当人们把目光的焦点聚焦仪式,当人们把仪式当成攀比的对象,仪式所催生的感觉便是虚荣和焦虑——在“仪式的比较”中获胜的人虚荣心得到了满足,而落败的人则会焦虑地营造更盛大的仪式,以求反败为胜,哪怕维持这些表面的光鲜的,是还不完的信用卡账单。【例后分析,着眼“仪式”与“仪式感”的关系,从错误仪式带来对仪式感负面影响的角度(为什么)分析分论点对“仪式”之“感”,决定了“仪式感”】

所以,虚荣心得到满足的人对仪式有感欢喜,未得到满足的人更会追求仪式,如此循环往复。而别有用心的人,例如商家,更是喜欢仪式,因为这样可以带给他们无数的利益。无怪有人对仪式感嗤之以鼻,认为其是“伪精致”对生活的渗透,会导致对表面化、形

下水作文三

式化的追求,甚至是虚荣的表象化和理想的物质化。如此说来,喜欢仪式感的人并不一定是真喜欢,而厌恶仪式感的人却恰恰是怀着一种痛心的情感去呼唤真正仪式感的回归。【小结得出结论,回扣材料点出两种态度的实质,自然过渡到下文关于仪式真实之感的论证】

仪式真实之感应是爱——爱他人,也爱自己,从对这份爱的感知中唤起心底的感恩,以及责任感。【承上引出分论点②,从仪式真实之感的角度论证分论点】仔细地清洗一只苹果,很认真地咀嚼一口米饭,将所有衣服理得整整齐齐【举例】,这些褪去浮华的仪式,却神圣而庄重,它让我们学会爱他人:对造物主的恩赐和生产者的付出感恩,并为之努力生活。而当我们如此对待生活时,生活也会给予我们的善意回应,让我们更清晰地观照自己,认可自己的存在与价值,这是我们与仪式感达成的爱自己的目标。【例后从意义的角度印证分论点②】而这就是生活需要仪式感的原因。【回扣中心论点,指出需要仪式感的原因】

所以,真正理解“仪式感”的人都不会把重点落在“仪式”上,而是聚焦于“感”字。【从做法的角度论证中心论点】因为明了需要怎样之“感”,自然知道需要营造什么样的形式。【从原因角度分析分论点】这些从孔子对“欲去告朔之饩羊”的子贡说的“尔爱其羊,我爱其礼”的话语,林徽因写诗前点上的一柱清香、摆上的一瓶插花,或是当下纪念“九·一八”事变的而响起的防空警报,都可见一斑。【举例论证】我们并非忽视外在的形式,反而是我们清楚仪式感的真实内涵后,会更慎重地选择我们的仪式。【小结】

愿每一个有感于仪式的人,都是发自内心地爱着仪式感。【结尾呼吁】

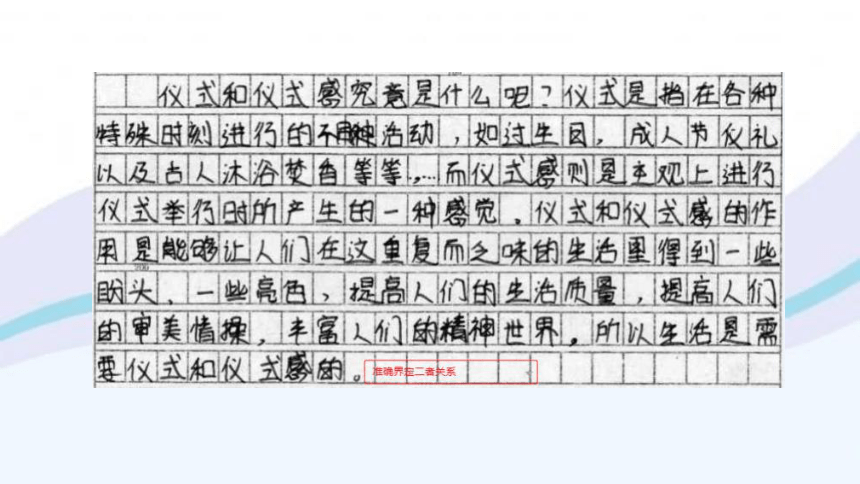

排比句式,语言优美。论证有现实意义。

思路清晰,理解深入,茶道的例子非常贴切。

语言优美,但对“仪式感”的解读欠准确。

我们的生活缺乏仪式感,会变得乏味,我们会失去前行的动力。日子就如南方界限不清的夏秋季节,没有了明显的标记,我们浑然不知季节已经发生了更替。在生活中中我们往往有这样的体验:我们机械地奔忙于每一个相似的日子,偶尔我们会忘了我们的生日、忘了我们的纪念日。此时如果我们选择一如既往往前奔跑,那么日子就会再次被复刻,没有波澜,没有产生新的意义。长此以往,我们将会在这个由相似日子组成的“迷宫”中迷失方向。仪式,是指引“迷宫”出口路标,“仪式感”,是能走出迷宫的动力。

对比

写作侧重心把握不到位。

同课章节目录