第六单元燃烧与燃料测试题--2021-2022学年九年级化学鲁教版上册(word版 含答案)

文档属性

| 名称 | 第六单元燃烧与燃料测试题--2021-2022学年九年级化学鲁教版上册(word版 含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 87.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-15 12:45:26 | ||

图片预览

文档简介

第六单元《燃烧与燃料》测试题

一、单选题

1.下列关于物质的性质与用途不匹配的是

A.石墨能够做电池的电极材料——石墨能够导电

B.焦炭可以把铁从它的氧化物矿石里还原出来——焦炭具有氧化性

C.清明上河图至今图案清晰可见——常温下碳单质的化学性质稳定

D.干冰用于制冷剂——干冰升华吸热

2.有关图中气体的制取装置或实验操作的叙述中,错误的是

A.①制取氧气的发生装置 B.②用事先充满水的集气瓶收集氧气

C.③检验氧气是否收集满 D.④二氧化碳使澄清石灰水变浑浊

3.下列有关碳及其化合物的说法正确的是

A.CO 和CO2的性质不同是因为分子的构成不同

B.金刚石和石墨的物理性质不同,是由于构成它们的碳原子不同

C.铅笔字迹易变模糊是因为常温下石墨化学性质活泼

D.CO2的过多排放可导致酸雨的产生

4.下列说法正确的是

A.化学反应前后质量不变的物质一定是催化剂

B.化学变化常常伴随能量的变化,所以有能量变化的一定属于化学变化

C.Na+、Cl-的最外层电子数均为8,则最外层电子数为8的粒子都是离子

D.一定温度下,将某物质的饱和溶液转化为不饱和溶液时,溶液中溶质质量可能增加

5.下列实验操作正确的是

A.加热高锰酸钾制氧气 B.铁丝在氧气中燃烧

C.收集CO2气体 D.检验装置气密性

6.下列说法正确的是

A.可以用燃着的木条检验二氧化碳气体

B.一氧化碳气体的密度小于空气

C.实验室制取氧气时,可以用排水法和向下排空气法收集氧气

D.在实验室中加热氯酸钾制取氧气时,要在装氯酸钾的试管口放一团棉花

7.下列实验现象中正确的是

A.红磷在空气中燃烧:发出黄光,放热,产生大量白雾

B.一氧化碳还原氧化铜:红色固体逐渐变为黑色

C.硫在氧气中燃烧:发出淡蓝色火焰,生成二氧化硫气体

D.将二氧化碳通入含紫色石蕊试液的水中,溶液变成红色

8.物质的性质决定物质的用途,下列用途主要利用物质化学性质的是

A.稀有气体充入灯管制霓虹灯 B.用二氧化碳灭火

C.用水银温度计测量体温 D.干冰用于人工降雨

9.下列知识整理的内容不完全正确的一组是

A.物质的用途 B.实验操作安全常识

①氮气一填充食品袋防腐 ②稀有气体一制作霓虹灯 ①给烧杯里的液体加热,烧杯下面必须垫上石棉网 ②停止加热时,要用嘴吹灭酒精灯

C.化学与安全 D.实验的现象

①加油站、面粉厂附近严禁烟火 ②严禁旅客携带易燃、易爆物品乘车 ①红磷在空气中燃烧产生大量白烟 ②木炭在氧气中燃烧发出白光

A.A B.B C.C D.D

10.逻辑推理是化学学习常用的思维方法。下列推理结果正确的是

A.阴离子带负电,则带负电的粒子一定是阴离子

B.同种元素的原子质子数相同,则质子数相同的原子一定属于同种元素

C.同种分子构成的物质一定是纯净物,则纯净物一定是由同种分子构成

D.化学变化通常伴随着能量变化,则有能量变化的变化一定是化学变化

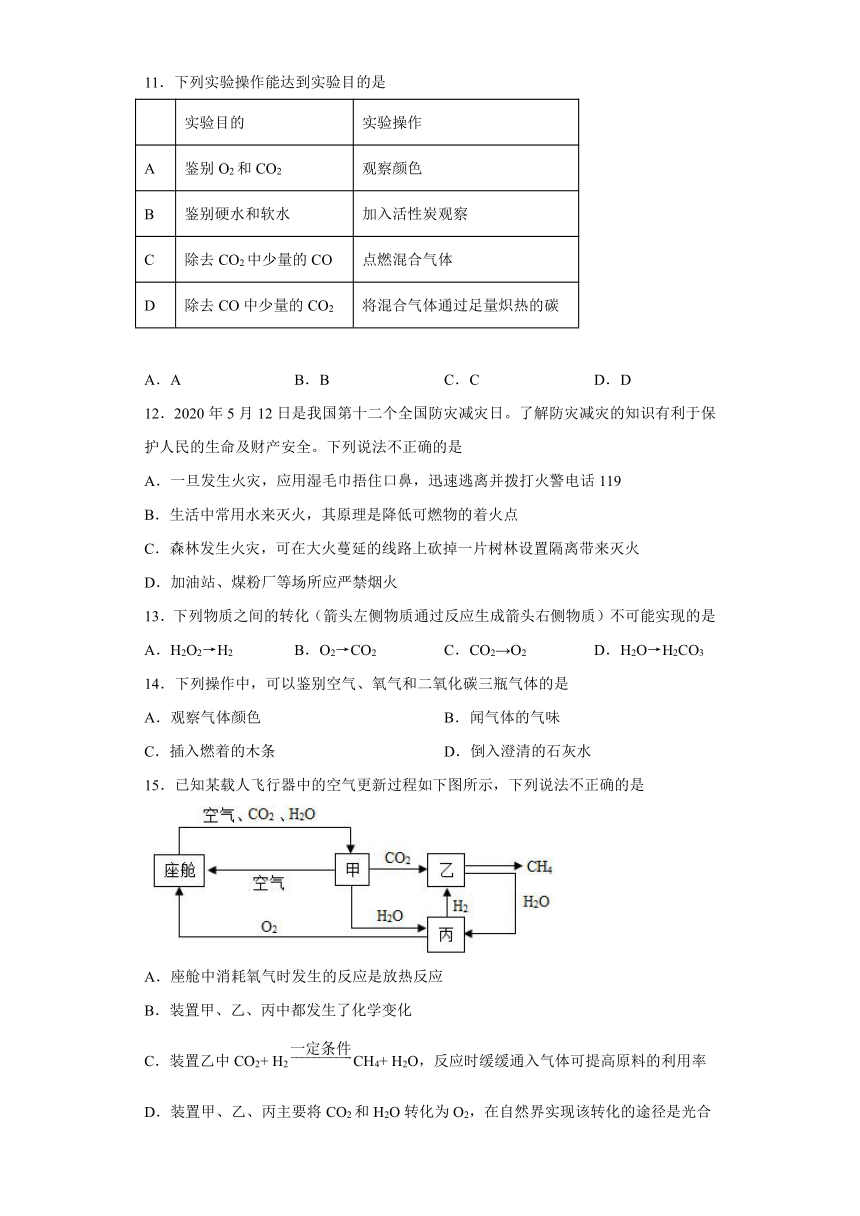

11.下列实验操作能达到实验目的是

实验目的 实验操作

A 鉴别O2和CO2 观察颜色

B 鉴别硬水和软水 加入活性炭观察

C 除去CO2中少量的CO 点燃混合气体

D 除去CO中少量的CO2 将混合气体通过足量炽热的碳

A.A B.B C.C D.D

12.2020年5月12日是我国第十二个全国防灾减灾日。了解防灾减灾的知识有利于保护人民的生命及财产安全。下列说法不正确的是

A.一旦发生火灾,应用湿毛巾捂住口鼻,迅速逃离并拨打火警电话119

B.生活中常用水来灭火,其原理是降低可燃物的着火点

C.森林发生火灾,可在大火蔓延的线路上砍掉一片树林设置隔离带来灭火

D.加油站、煤粉厂等场所应严禁烟火

13.下列物质之间的转化(箭头左侧物质通过反应生成箭头右侧物质)不可能实现的是

A.H2O2→H2 B.O2→CO2 C.CO2→O2 D.H2O→H2CO3

14.下列操作中,可以鉴别空气、氧气和二氧化碳三瓶气体的是

A.观察气体颜色 B.闻气体的气味

C.插入燃着的木条 D.倒入澄清的石灰水

15.已知某载人飞行器中的空气更新过程如下图所示,下列说法不正确的是

A.座舱中消耗氧气时发生的反应是放热反应

B.装置甲、乙、丙中都发生了化学变化

C.装置乙中CO2+ H2CH4+ H2O,反应时缓缓通入气体可提高原料的利用率

D.装置甲、乙、丙主要将CO2和H2O转化为O2,在自然界实现该转化的途径是光合作用

二、填空题

16.易燃物和易爆物

(1)可燃性气体:氢气、一氧化碳、______、______、______等。

(2)可燃性液体:酒精、汽油、柴油等。

(3)可燃性固体:______、______、棉花纤维浮沉、金属粉末等。

注意事项:①在生产、运输、使用和贮存易燃物和易爆物时,必须严格遵守有关规定,决不允许违章操作。②在防火重点场所,如油库、面粉加工厂、纺织厂等,要严禁烟火,在醒目位置张贴安全图标。

17.化石燃料燃烧造成的环境问题主要有:

(1)全球气候变暖、________、_______。

(2)煤中主要含有硫,可形成二氧化硫;石油中含有氮,可形成二氧化氮,二者都能和水反应生成相应的酸性物质,可形成_______。

(3)化石燃料燃烧时,会有不同程度的不完全燃烧的情况,所以会生成___________等。

(4)未燃烧的碳氢化合物及碳粒、尘粒排放到空气中形成_______。

18.碳酸分解的化学方程式______________;实验室制取CO2的反应原理(写总化学方程式)_____________;收集二氧化碳的方法是_________,因为______________;检验二氧化碳的方法是____________。

三、推断题

19.已知A、F是单质,其他物质均为化合物,其中A能供给呼吸,B是一种常温下的液态氧化物。(“→”表示反应物指向生成物,部分反应物。生成物及反应条件已略去)

(1)A的化学式为______;

(2)C的一条用途是______;

(3)写出下列转化的化学方程式:

A→B:______;D→C的分解反应______。

20.图中A、B、C、D、E是初中化学常见的五种不同类别的物质。E是导致温室效应的一种气体,图中“一”表示相连物质能发生化学反应,“→”表示两种物质间的转化关系(部分反应物、生成物及反应条件省略)。

(1)写出物质E的一种用途_________;

(2)物质A与B反应的化学方程式是_________。

四、实验题

21.如图,将几块经过烘烤并冷却的木炭(或活性炭)投入盛有红棕色二氧化氮的集气瓶中,轻轻摇动,试说明看到的现象_______;_________。其原因是_________。

22.Ⅰ.某校化学兴趣小组对人体呼出的气体进行探究。

(1)该小组同学利用如图装置对人体呼出气体中的氧气含量与空气进行对比研究。盛有“人呼出气体”的集气瓶中燃烧的小木条慢慢熄灭,盛有“空气”的集气瓶中燃烧的小木条_______(填现象),说明人体呼出的气体中氧气的含量比空气中_______(填“高”、“低”或“不变”)。

(2)取两块干燥的玻璃片,对着其中一块哈气,观察到的现象是_______,说明人体呼出的气体中水蒸气的含量比空气中_______(填“高”、“低”或“不变”)。

(3)该小组同学按图2装置对人体呼出气体中的二氧化碳含量与空气进行对比研究。实验者通过几次呼吸后,澄清石灰水变浑浊的是烧杯_______(填“A”或“B”),反应的化学方程式为_______;得出的实验结论是_______,其中玻璃管4的作用是_______。

五、计算题

23.将10g的石灰石放入烧杯中,加入一定质量的稀盐酸恰好完全反应,生成3.3g气体。(杂质不溶解,也不参加反应。)反应后称量烧杯中剩余物质的总质量为106.7g。试求

(1)石灰石中碳酸钙的质量是多少?

(2)所用盐酸的溶质质量分数是多少?(结果保留到0.1%)

24.小东从海边捡来一些嵌有砂砾的贝壳(主要成分是CaCO3),他做了如下实验:首先称取50g贝壳样品,然后将150mL的盐酸分5次加入(假设其余杂质均不与盐酸反应),实验过程中的数据记录如下:

实验次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

稀盐酸的体积 30mL 30mL 30mL 30mL 30mL

剩余固体质量 40.0g X 20.0g 10.0g 5.0g

(1)X=______g;

(2)求充分反应后,最终产生二氧化碳的质量。

参考答案

1.B 2.B 3.A 4.D 5.D 6.B 7.D 8.B 9.B 10.B 11.D 12.B 13.A 14.C 15.B

16.天然气 煤气 液化石油气 面粉 煤粉

17.(1) 酸雨 大气污染

(2)酸雨

(3)一氧化碳

(4)浮尘

18.H2CO3=CO2↑+H2O CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ 向上排空气法 二氧化碳的密度比空气大 将气体通入澄清石灰水中,若石灰水变浑浊,说明气体是二氧化碳

19.(1)O2

(2)灭火(合理即可)

(3) (合理即可)

20.(1)人工降雨

(2)Fe+2HCl=FeCl2+H2↑

21.红棕色逐渐变浅,消失 漏斗内液面上升 由于木炭(或活性炭)具有吸附性,吸附了NO2气体,所以红棕色消失,NO2被吸附后,瓶内压强减小,使漏斗内液面上升

22.(1) 正常燃烧 低

(2) 空气中的玻璃片上无明显变化,哈气的玻璃片上出现水雾 高

(3) B CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 呼出气体中二氧化碳的含量高于空气中二氧化碳的含量 调节压强

23.(1)7.5

解:设石灰石中碳酸钙的质量为x,所用盐酸的溶质为y,则有

答:石灰石中碳酸钙的质量是7.5g。

(2)5.5%

盐酸中的溶质质量分数为≈5.5%;

答:盐酸中的溶质质量分数为5.5%。

24.(1)30g (2)19.8g

一、单选题

1.下列关于物质的性质与用途不匹配的是

A.石墨能够做电池的电极材料——石墨能够导电

B.焦炭可以把铁从它的氧化物矿石里还原出来——焦炭具有氧化性

C.清明上河图至今图案清晰可见——常温下碳单质的化学性质稳定

D.干冰用于制冷剂——干冰升华吸热

2.有关图中气体的制取装置或实验操作的叙述中,错误的是

A.①制取氧气的发生装置 B.②用事先充满水的集气瓶收集氧气

C.③检验氧气是否收集满 D.④二氧化碳使澄清石灰水变浑浊

3.下列有关碳及其化合物的说法正确的是

A.CO 和CO2的性质不同是因为分子的构成不同

B.金刚石和石墨的物理性质不同,是由于构成它们的碳原子不同

C.铅笔字迹易变模糊是因为常温下石墨化学性质活泼

D.CO2的过多排放可导致酸雨的产生

4.下列说法正确的是

A.化学反应前后质量不变的物质一定是催化剂

B.化学变化常常伴随能量的变化,所以有能量变化的一定属于化学变化

C.Na+、Cl-的最外层电子数均为8,则最外层电子数为8的粒子都是离子

D.一定温度下,将某物质的饱和溶液转化为不饱和溶液时,溶液中溶质质量可能增加

5.下列实验操作正确的是

A.加热高锰酸钾制氧气 B.铁丝在氧气中燃烧

C.收集CO2气体 D.检验装置气密性

6.下列说法正确的是

A.可以用燃着的木条检验二氧化碳气体

B.一氧化碳气体的密度小于空气

C.实验室制取氧气时,可以用排水法和向下排空气法收集氧气

D.在实验室中加热氯酸钾制取氧气时,要在装氯酸钾的试管口放一团棉花

7.下列实验现象中正确的是

A.红磷在空气中燃烧:发出黄光,放热,产生大量白雾

B.一氧化碳还原氧化铜:红色固体逐渐变为黑色

C.硫在氧气中燃烧:发出淡蓝色火焰,生成二氧化硫气体

D.将二氧化碳通入含紫色石蕊试液的水中,溶液变成红色

8.物质的性质决定物质的用途,下列用途主要利用物质化学性质的是

A.稀有气体充入灯管制霓虹灯 B.用二氧化碳灭火

C.用水银温度计测量体温 D.干冰用于人工降雨

9.下列知识整理的内容不完全正确的一组是

A.物质的用途 B.实验操作安全常识

①氮气一填充食品袋防腐 ②稀有气体一制作霓虹灯 ①给烧杯里的液体加热,烧杯下面必须垫上石棉网 ②停止加热时,要用嘴吹灭酒精灯

C.化学与安全 D.实验的现象

①加油站、面粉厂附近严禁烟火 ②严禁旅客携带易燃、易爆物品乘车 ①红磷在空气中燃烧产生大量白烟 ②木炭在氧气中燃烧发出白光

A.A B.B C.C D.D

10.逻辑推理是化学学习常用的思维方法。下列推理结果正确的是

A.阴离子带负电,则带负电的粒子一定是阴离子

B.同种元素的原子质子数相同,则质子数相同的原子一定属于同种元素

C.同种分子构成的物质一定是纯净物,则纯净物一定是由同种分子构成

D.化学变化通常伴随着能量变化,则有能量变化的变化一定是化学变化

11.下列实验操作能达到实验目的是

实验目的 实验操作

A 鉴别O2和CO2 观察颜色

B 鉴别硬水和软水 加入活性炭观察

C 除去CO2中少量的CO 点燃混合气体

D 除去CO中少量的CO2 将混合气体通过足量炽热的碳

A.A B.B C.C D.D

12.2020年5月12日是我国第十二个全国防灾减灾日。了解防灾减灾的知识有利于保护人民的生命及财产安全。下列说法不正确的是

A.一旦发生火灾,应用湿毛巾捂住口鼻,迅速逃离并拨打火警电话119

B.生活中常用水来灭火,其原理是降低可燃物的着火点

C.森林发生火灾,可在大火蔓延的线路上砍掉一片树林设置隔离带来灭火

D.加油站、煤粉厂等场所应严禁烟火

13.下列物质之间的转化(箭头左侧物质通过反应生成箭头右侧物质)不可能实现的是

A.H2O2→H2 B.O2→CO2 C.CO2→O2 D.H2O→H2CO3

14.下列操作中,可以鉴别空气、氧气和二氧化碳三瓶气体的是

A.观察气体颜色 B.闻气体的气味

C.插入燃着的木条 D.倒入澄清的石灰水

15.已知某载人飞行器中的空气更新过程如下图所示,下列说法不正确的是

A.座舱中消耗氧气时发生的反应是放热反应

B.装置甲、乙、丙中都发生了化学变化

C.装置乙中CO2+ H2CH4+ H2O,反应时缓缓通入气体可提高原料的利用率

D.装置甲、乙、丙主要将CO2和H2O转化为O2,在自然界实现该转化的途径是光合作用

二、填空题

16.易燃物和易爆物

(1)可燃性气体:氢气、一氧化碳、______、______、______等。

(2)可燃性液体:酒精、汽油、柴油等。

(3)可燃性固体:______、______、棉花纤维浮沉、金属粉末等。

注意事项:①在生产、运输、使用和贮存易燃物和易爆物时,必须严格遵守有关规定,决不允许违章操作。②在防火重点场所,如油库、面粉加工厂、纺织厂等,要严禁烟火,在醒目位置张贴安全图标。

17.化石燃料燃烧造成的环境问题主要有:

(1)全球气候变暖、________、_______。

(2)煤中主要含有硫,可形成二氧化硫;石油中含有氮,可形成二氧化氮,二者都能和水反应生成相应的酸性物质,可形成_______。

(3)化石燃料燃烧时,会有不同程度的不完全燃烧的情况,所以会生成___________等。

(4)未燃烧的碳氢化合物及碳粒、尘粒排放到空气中形成_______。

18.碳酸分解的化学方程式______________;实验室制取CO2的反应原理(写总化学方程式)_____________;收集二氧化碳的方法是_________,因为______________;检验二氧化碳的方法是____________。

三、推断题

19.已知A、F是单质,其他物质均为化合物,其中A能供给呼吸,B是一种常温下的液态氧化物。(“→”表示反应物指向生成物,部分反应物。生成物及反应条件已略去)

(1)A的化学式为______;

(2)C的一条用途是______;

(3)写出下列转化的化学方程式:

A→B:______;D→C的分解反应______。

20.图中A、B、C、D、E是初中化学常见的五种不同类别的物质。E是导致温室效应的一种气体,图中“一”表示相连物质能发生化学反应,“→”表示两种物质间的转化关系(部分反应物、生成物及反应条件省略)。

(1)写出物质E的一种用途_________;

(2)物质A与B反应的化学方程式是_________。

四、实验题

21.如图,将几块经过烘烤并冷却的木炭(或活性炭)投入盛有红棕色二氧化氮的集气瓶中,轻轻摇动,试说明看到的现象_______;_________。其原因是_________。

22.Ⅰ.某校化学兴趣小组对人体呼出的气体进行探究。

(1)该小组同学利用如图装置对人体呼出气体中的氧气含量与空气进行对比研究。盛有“人呼出气体”的集气瓶中燃烧的小木条慢慢熄灭,盛有“空气”的集气瓶中燃烧的小木条_______(填现象),说明人体呼出的气体中氧气的含量比空气中_______(填“高”、“低”或“不变”)。

(2)取两块干燥的玻璃片,对着其中一块哈气,观察到的现象是_______,说明人体呼出的气体中水蒸气的含量比空气中_______(填“高”、“低”或“不变”)。

(3)该小组同学按图2装置对人体呼出气体中的二氧化碳含量与空气进行对比研究。实验者通过几次呼吸后,澄清石灰水变浑浊的是烧杯_______(填“A”或“B”),反应的化学方程式为_______;得出的实验结论是_______,其中玻璃管4的作用是_______。

五、计算题

23.将10g的石灰石放入烧杯中,加入一定质量的稀盐酸恰好完全反应,生成3.3g气体。(杂质不溶解,也不参加反应。)反应后称量烧杯中剩余物质的总质量为106.7g。试求

(1)石灰石中碳酸钙的质量是多少?

(2)所用盐酸的溶质质量分数是多少?(结果保留到0.1%)

24.小东从海边捡来一些嵌有砂砾的贝壳(主要成分是CaCO3),他做了如下实验:首先称取50g贝壳样品,然后将150mL的盐酸分5次加入(假设其余杂质均不与盐酸反应),实验过程中的数据记录如下:

实验次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

稀盐酸的体积 30mL 30mL 30mL 30mL 30mL

剩余固体质量 40.0g X 20.0g 10.0g 5.0g

(1)X=______g;

(2)求充分反应后,最终产生二氧化碳的质量。

参考答案

1.B 2.B 3.A 4.D 5.D 6.B 7.D 8.B 9.B 10.B 11.D 12.B 13.A 14.C 15.B

16.天然气 煤气 液化石油气 面粉 煤粉

17.(1) 酸雨 大气污染

(2)酸雨

(3)一氧化碳

(4)浮尘

18.H2CO3=CO2↑+H2O CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ 向上排空气法 二氧化碳的密度比空气大 将气体通入澄清石灰水中,若石灰水变浑浊,说明气体是二氧化碳

19.(1)O2

(2)灭火(合理即可)

(3) (合理即可)

20.(1)人工降雨

(2)Fe+2HCl=FeCl2+H2↑

21.红棕色逐渐变浅,消失 漏斗内液面上升 由于木炭(或活性炭)具有吸附性,吸附了NO2气体,所以红棕色消失,NO2被吸附后,瓶内压强减小,使漏斗内液面上升

22.(1) 正常燃烧 低

(2) 空气中的玻璃片上无明显变化,哈气的玻璃片上出现水雾 高

(3) B CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O 呼出气体中二氧化碳的含量高于空气中二氧化碳的含量 调节压强

23.(1)7.5

解:设石灰石中碳酸钙的质量为x,所用盐酸的溶质为y,则有

答:石灰石中碳酸钙的质量是7.5g。

(2)5.5%

盐酸中的溶质质量分数为≈5.5%;

答:盐酸中的溶质质量分数为5.5%。

24.(1)30g (2)19.8g

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质