第三单元第9课 两宋的政治和军事 课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元第9课 两宋的政治和军事 课件(18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-15 07:34:47 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

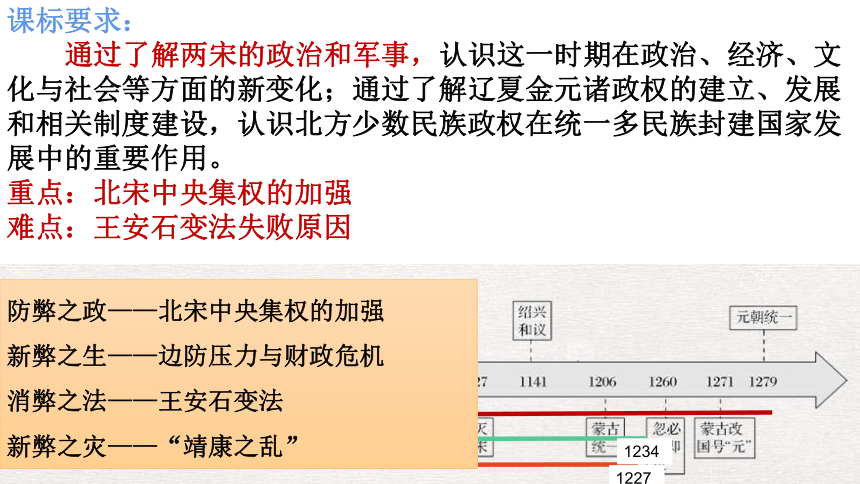

课标要求:

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化;通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

重点:北宋中央集权的加强

难点:王安石变法失败原因

1227

1234

防弊之政——北宋中央集权的加强

新弊之生——边防压力与财政危机

消弊之法——王安石变法

新弊之灾——“靖康之乱”

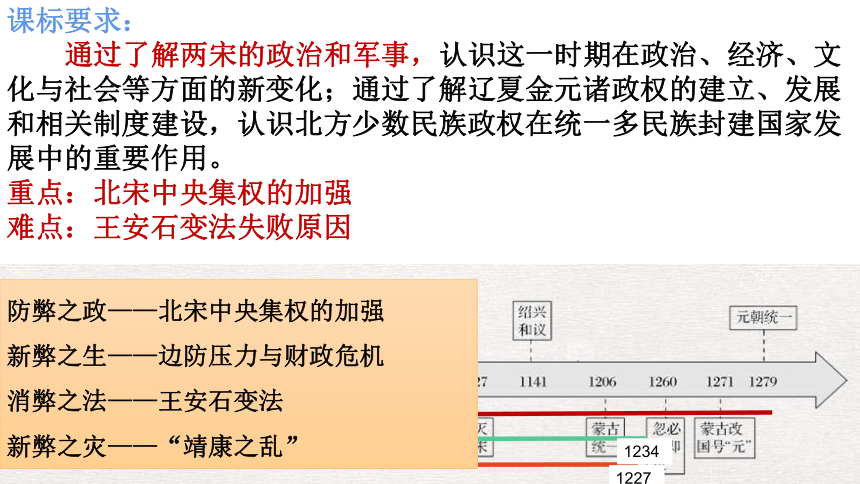

太祖(赵匡胤)既得天下……召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如?”

普曰:“……唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻矣。”

——司马光《涑水记闻》

问题:如何解决节镇太重,君弱臣强这两个问题?

削弱地方权力,加强中央权力,再在中央内部加强君主权力

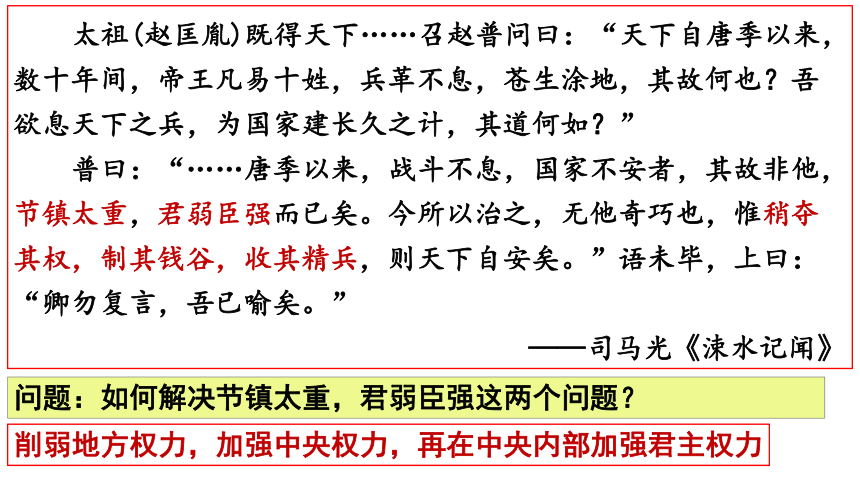

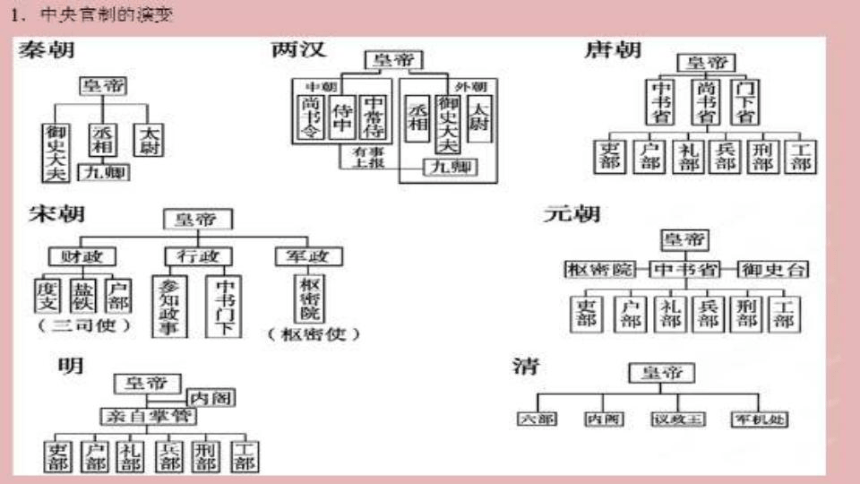

中央

路(监察区)

府州军监

县

安抚使司(帅司) --地方军务

转运使司(漕司) --地方财政

提举常平司(仓司) --地方农业

提点刑狱司(宪司) --地方司法

知州(知府、知军、监事)

通判(监州)

禁军

厢兵

乡兵

内重外轻

中央集权

令文官权知

四 监 司

路下的府、州、军、监同为一级。一般多称州,领数县或十几个县;国都、陪都以及皇帝即位前居住过或任过职的州称府;军事要冲之地称军;盐铁矿冶之区称监。

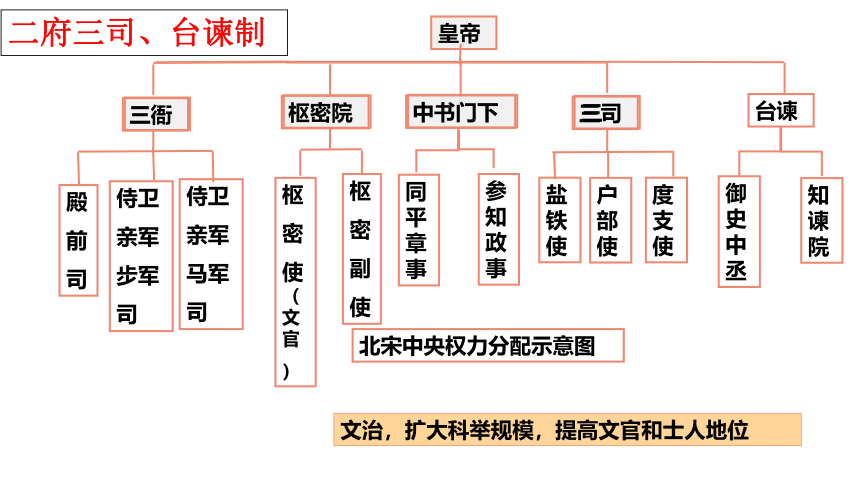

二府三司、台谏制

殿

前

司

皇帝

枢密院

三衙

枢

密

使(文官

)

枢

密

副

使

侍卫

亲军

马军

司

侍卫

亲军

步军

司

中书门下

同平章事

参知政事

三司

盐铁使

户部使

度支使

台谏

知谏院

御史中丞

北宋中央权力分配示意图

三

文治,扩大科举规模,提高文官和士人地位

材料一:太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下尽兵……兵无常帅,帅无常师,内外相维,上下相制,等级相轧……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

----《文献通考》

材料二:北宋名臣蔡襄曾说:“枢密院要兵则添,财用有无不知也;管军将帅少兵则请增,不计较今日兵籍倍多,何故用不知也;三司但知支办衣粮日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”“各为之谋,以至于此。”

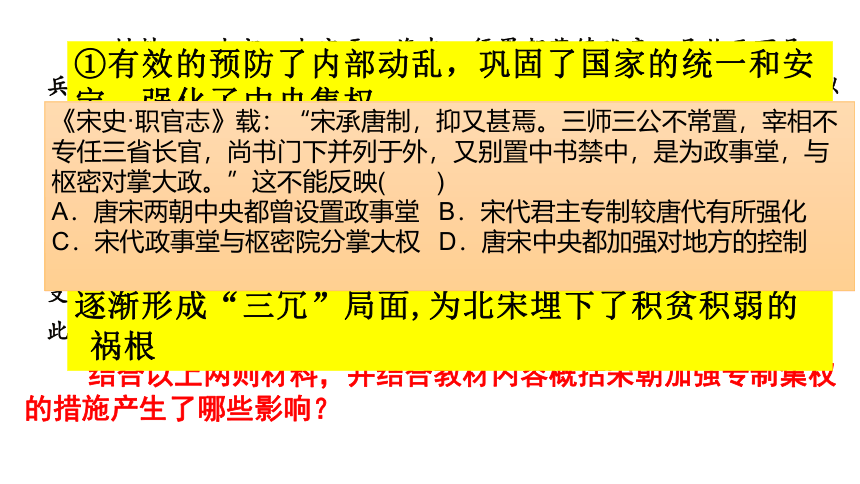

结合以上两则材料,并结合教材内容概括宋朝加强专制集权的措施产生了哪些影响?

①有效的预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权;

②制度僵化,权力分割太细,行政效率低下,政治风气保守;

逐渐形成“三冗”局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根

《宋史·职官志》载:“宋承唐制,抑又甚焉。三师三公不常置,宰相不专任三省长官,尚书门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。”这不能反映( )

A.唐宋两朝中央都曾设置政事堂 B.宋代君主专制较唐代有所强化

C.宋代政事堂与枢密院分掌大权 D.唐宋中央都加强对地方的控制

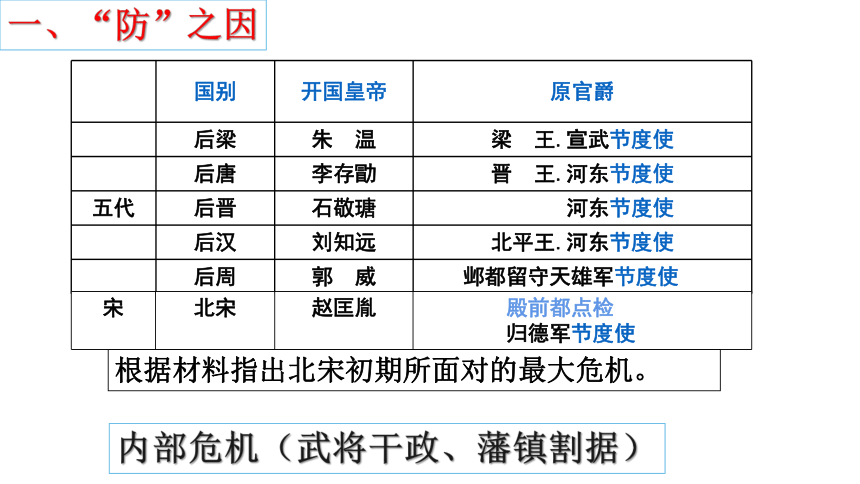

国别 开国皇帝 原官爵

后梁 朱 温 梁 王.宣武节度使

后唐 李存勖 晋 王.河东节度使

五代 后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 北平王.河东节度使

后周 郭 威 邺都留守天雄军节度使

一、“防”之因

根据材料指出北宋初期所面对的最大危机。

宋 北宋 赵匡胤 殿前都点检

归德军节度使

内部危机(武将干政、藩镇割据)

1.太宗两次北伐惨败

2.真宗与辽定澶渊之盟1005年:

“岁币”银十万两,绢二十万匹

3.仁宗与西夏交战战败:

“岁赐”银五万两,绢十三万匹

两宋的对外战争

材料一: 宋真宗时,文武百官9700人,宋仁宗时增至17000人,宋英宗时增至24000人,这还不包括正官之外等候差遣空缺的候补官僚,如果把他们也统计在内,那么数量将猛增数倍。

宋初禁军20余万,太宗时30余万,真宗时40余万,仁宗时82.6万,加厢军则达125.9万。 ——《国史概要》

根据材料并结合所学概括北宋灭亡的原因。

保守疲沓、军队战斗力低下

冗官

冗兵

冗费

边防压力与财政危机

边防压力

北宋与辽:澶渊之盟

北宋与西夏:庆历和议

财政危机

积弱:军事战斗力低,军力衰弱不振。

积贫:三冗即积贫,其中冗官、冗兵为因,冗费为果

范仲淹

范仲淹,北宋著名政治家、思想家、军事家、文学家,世称“范文正公”。

推行“庆历新政”,整顿吏治,清理不合格、不作为官吏,打击贪污腐败官吏。

庆历新政严重地冒犯了官僚集团的利益,让官员再不能“躺着挣钱”,引发了其集体对抗,以“朋党”之罪弹劾之,并使之被贬。

1.背景

(1)“三冗二积”的社会局面致使北宋出现了严重的社会危机。

(2)“庆历新政”失败后,北宋朝廷的社会危机进一步加深。

(3) 王安石个人能力突出。

王安石

范仲淹

【庆历新政】

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

2.主要内容——富国强兵(目的)

领域 措施 内容

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

募役法 纳钱代役

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远”

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

市易法 在东京设市易务

强兵 实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制 推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等 宋代自然灾害频发。王安石认为“以有限之食,给无数之民……有惠人之名,而无救患之实”,无法解决根本问题。他希望培育农民自身抵御自然灾害的能力,“上有善政而下有储蓄”。以下措施反映其救荒思想的是( )

①实行均输法 ②兴建水利工程

③鼓励百姓养马 ④低息借贷钱谷给农民

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

假如你是个有大量土地的大地主或是从事经商的大商人……王安石变法的哪些内容与你的利益有直接关系?为什么?

青苗法、农田水利法、 免役法、市易法、方田均税法、均输法等

限制了大地主、大商人的剥削,同时需要交纳比以往更多的税收。

有利于减轻农民负担,保证农业生产时间,调动农民积极性。

青苗法、募役法、方田均税法和农田水利法。

假如你是个农民,变法哪些措施有利于发展农业生产?为什么?

材料二:宋朝官僚只在道德的立场上争辩。例如青苗法即未曾如现代之标准以法定的方式主持。所有申请贷款、调查申请者之情形、提供借款之保证、到期不能还款之处置,及没收其担保之财产等,全无着落。县令只将款项整数交给农民而责成他们集体负责,按时连本带利的归还,丝毫没有顾虑到村民的意愿和他们之间的关系与责任。

——黄仁宇《中国大历史》

黄仁宇认为青苗法不能成功的原因是什么?

执行依靠道德,没有切实可行的法律条款;没有考虑到人民的意愿。

失败原因:

1.加重百姓负担 2.保守势力强大

如表为神宗即位时北宋的财政状况。据此可知( )

A.庞大军费支出是北宋灭亡的最主要原因

B.北宋屈辱外交丧失国家主权

C.王安石变法未能改变北宋积贫积弱局面

D.国家财政入不敷出经济困难

司马光评价王安石变法“舍是取非,

兴害除利”。梁启超盛赞王安石“若

乃于三代下求完人,惟公庶足以当之矣”。

据此,以下说法正确的是( )

A.后人评价更加真实客观

B.评价是否可信取决于阶级立场

C.历史评价具有主观色彩

D.变法是历史学研究的核心内容

1.靖康之变(1127年)

2.绍兴和议(1141年)

或问天下何时太平,飞曰“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣

—《宋史·岳飞传》

岳

飞

宋与辽、夏、金各政权的和议

双方 时间 主要内容 评价

澶渊之盟 北宋辽 1005年 ①宋辽为兄弟之国;②北宋每年送给辽银、绢等钱物,称为“岁币”;③双方撤军,各守边境;④双方于边境设置榷场,互市贸易。 ①宋辽实力均衡的产物;②双方互市不绝,保持了一百多年相对和平的局面,促进了民族融合。

宋夏和议 北宋西夏 1044年 ①夏对宋称臣;②北宋每年送给西夏银、绢、茶叶等“岁赐”;③重新开放边境贸易市场。 西夏和北宋的边境贸易,促进了西北边境地区的发展。

绍兴和议 南宋金 1141年 ①南宋对金称臣;②南宋向金送交“岁供”;③两国以淮水和大散关为界。 ①南宋实力进一步削弱;②宋金南北对峙局面形成。

两宋的政治和军事·时间轴

960

1069

1127

北宋·定都东京(开封)

1276

南宋·定都临安(杭州)

1141

宋朝建立

南宋灭亡

王安石变法

北宋灭亡

宋金绍兴和议

1004

宋辽澶渊之盟

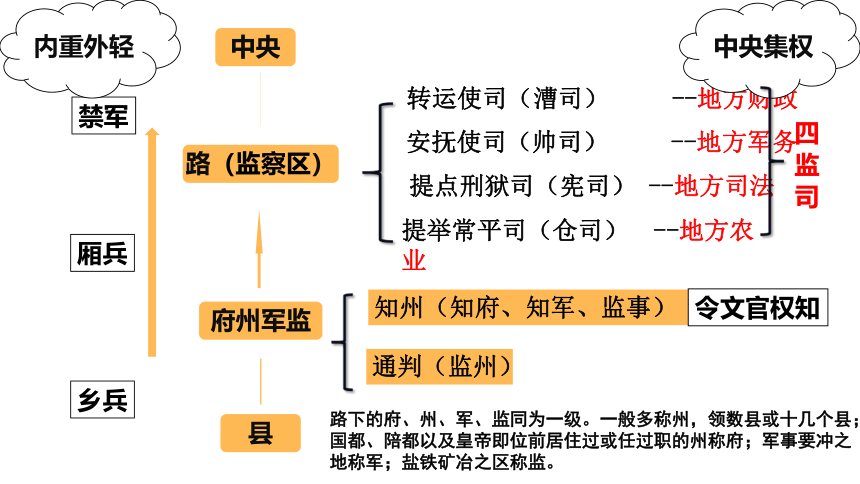

课标要求:

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化;通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

重点:北宋中央集权的加强

难点:王安石变法失败原因

1227

1234

防弊之政——北宋中央集权的加强

新弊之生——边防压力与财政危机

消弊之法——王安石变法

新弊之灾——“靖康之乱”

太祖(赵匡胤)既得天下……召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如?”

普曰:“……唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻矣。”

——司马光《涑水记闻》

问题:如何解决节镇太重,君弱臣强这两个问题?

削弱地方权力,加强中央权力,再在中央内部加强君主权力

中央

路(监察区)

府州军监

县

安抚使司(帅司) --地方军务

转运使司(漕司) --地方财政

提举常平司(仓司) --地方农业

提点刑狱司(宪司) --地方司法

知州(知府、知军、监事)

通判(监州)

禁军

厢兵

乡兵

内重外轻

中央集权

令文官权知

四 监 司

路下的府、州、军、监同为一级。一般多称州,领数县或十几个县;国都、陪都以及皇帝即位前居住过或任过职的州称府;军事要冲之地称军;盐铁矿冶之区称监。

二府三司、台谏制

殿

前

司

皇帝

枢密院

三衙

枢

密

使(文官

)

枢

密

副

使

侍卫

亲军

马军

司

侍卫

亲军

步军

司

中书门下

同平章事

参知政事

三司

盐铁使

户部使

度支使

台谏

知谏院

御史中丞

北宋中央权力分配示意图

三

文治,扩大科举规模,提高文官和士人地位

材料一:太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下尽兵……兵无常帅,帅无常师,内外相维,上下相制,等级相轧……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

----《文献通考》

材料二:北宋名臣蔡襄曾说:“枢密院要兵则添,财用有无不知也;管军将帅少兵则请增,不计较今日兵籍倍多,何故用不知也;三司但知支办衣粮日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”“各为之谋,以至于此。”

结合以上两则材料,并结合教材内容概括宋朝加强专制集权的措施产生了哪些影响?

①有效的预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权;

②制度僵化,权力分割太细,行政效率低下,政治风气保守;

逐渐形成“三冗”局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根

《宋史·职官志》载:“宋承唐制,抑又甚焉。三师三公不常置,宰相不专任三省长官,尚书门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。”这不能反映( )

A.唐宋两朝中央都曾设置政事堂 B.宋代君主专制较唐代有所强化

C.宋代政事堂与枢密院分掌大权 D.唐宋中央都加强对地方的控制

国别 开国皇帝 原官爵

后梁 朱 温 梁 王.宣武节度使

后唐 李存勖 晋 王.河东节度使

五代 后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 北平王.河东节度使

后周 郭 威 邺都留守天雄军节度使

一、“防”之因

根据材料指出北宋初期所面对的最大危机。

宋 北宋 赵匡胤 殿前都点检

归德军节度使

内部危机(武将干政、藩镇割据)

1.太宗两次北伐惨败

2.真宗与辽定澶渊之盟1005年:

“岁币”银十万两,绢二十万匹

3.仁宗与西夏交战战败:

“岁赐”银五万两,绢十三万匹

两宋的对外战争

材料一: 宋真宗时,文武百官9700人,宋仁宗时增至17000人,宋英宗时增至24000人,这还不包括正官之外等候差遣空缺的候补官僚,如果把他们也统计在内,那么数量将猛增数倍。

宋初禁军20余万,太宗时30余万,真宗时40余万,仁宗时82.6万,加厢军则达125.9万。 ——《国史概要》

根据材料并结合所学概括北宋灭亡的原因。

保守疲沓、军队战斗力低下

冗官

冗兵

冗费

边防压力与财政危机

边防压力

北宋与辽:澶渊之盟

北宋与西夏:庆历和议

财政危机

积弱:军事战斗力低,军力衰弱不振。

积贫:三冗即积贫,其中冗官、冗兵为因,冗费为果

范仲淹

范仲淹,北宋著名政治家、思想家、军事家、文学家,世称“范文正公”。

推行“庆历新政”,整顿吏治,清理不合格、不作为官吏,打击贪污腐败官吏。

庆历新政严重地冒犯了官僚集团的利益,让官员再不能“躺着挣钱”,引发了其集体对抗,以“朋党”之罪弹劾之,并使之被贬。

1.背景

(1)“三冗二积”的社会局面致使北宋出现了严重的社会危机。

(2)“庆历新政”失败后,北宋朝廷的社会危机进一步加深。

(3) 王安石个人能力突出。

王安石

范仲淹

【庆历新政】

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

2.主要内容——富国强兵(目的)

领域 措施 内容

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

募役法 纳钱代役

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远”

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

市易法 在东京设市易务

强兵 实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制 推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等 宋代自然灾害频发。王安石认为“以有限之食,给无数之民……有惠人之名,而无救患之实”,无法解决根本问题。他希望培育农民自身抵御自然灾害的能力,“上有善政而下有储蓄”。以下措施反映其救荒思想的是( )

①实行均输法 ②兴建水利工程

③鼓励百姓养马 ④低息借贷钱谷给农民

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

假如你是个有大量土地的大地主或是从事经商的大商人……王安石变法的哪些内容与你的利益有直接关系?为什么?

青苗法、农田水利法、 免役法、市易法、方田均税法、均输法等

限制了大地主、大商人的剥削,同时需要交纳比以往更多的税收。

有利于减轻农民负担,保证农业生产时间,调动农民积极性。

青苗法、募役法、方田均税法和农田水利法。

假如你是个农民,变法哪些措施有利于发展农业生产?为什么?

材料二:宋朝官僚只在道德的立场上争辩。例如青苗法即未曾如现代之标准以法定的方式主持。所有申请贷款、调查申请者之情形、提供借款之保证、到期不能还款之处置,及没收其担保之财产等,全无着落。县令只将款项整数交给农民而责成他们集体负责,按时连本带利的归还,丝毫没有顾虑到村民的意愿和他们之间的关系与责任。

——黄仁宇《中国大历史》

黄仁宇认为青苗法不能成功的原因是什么?

执行依靠道德,没有切实可行的法律条款;没有考虑到人民的意愿。

失败原因:

1.加重百姓负担 2.保守势力强大

如表为神宗即位时北宋的财政状况。据此可知( )

A.庞大军费支出是北宋灭亡的最主要原因

B.北宋屈辱外交丧失国家主权

C.王安石变法未能改变北宋积贫积弱局面

D.国家财政入不敷出经济困难

司马光评价王安石变法“舍是取非,

兴害除利”。梁启超盛赞王安石“若

乃于三代下求完人,惟公庶足以当之矣”。

据此,以下说法正确的是( )

A.后人评价更加真实客观

B.评价是否可信取决于阶级立场

C.历史评价具有主观色彩

D.变法是历史学研究的核心内容

1.靖康之变(1127年)

2.绍兴和议(1141年)

或问天下何时太平,飞曰“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣

—《宋史·岳飞传》

岳

飞

宋与辽、夏、金各政权的和议

双方 时间 主要内容 评价

澶渊之盟 北宋辽 1005年 ①宋辽为兄弟之国;②北宋每年送给辽银、绢等钱物,称为“岁币”;③双方撤军,各守边境;④双方于边境设置榷场,互市贸易。 ①宋辽实力均衡的产物;②双方互市不绝,保持了一百多年相对和平的局面,促进了民族融合。

宋夏和议 北宋西夏 1044年 ①夏对宋称臣;②北宋每年送给西夏银、绢、茶叶等“岁赐”;③重新开放边境贸易市场。 西夏和北宋的边境贸易,促进了西北边境地区的发展。

绍兴和议 南宋金 1141年 ①南宋对金称臣;②南宋向金送交“岁供”;③两国以淮水和大散关为界。 ①南宋实力进一步削弱;②宋金南北对峙局面形成。

两宋的政治和军事·时间轴

960

1069

1127

北宋·定都东京(开封)

1276

南宋·定都临安(杭州)

1141

宋朝建立

南宋灭亡

王安石变法

北宋灭亡

宋金绍兴和议

1004

宋辽澶渊之盟

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进