第三单元第10课 辽夏金元的统治 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元第10课 辽夏金元的统治 课件(24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

辽朝——契丹族

(916-1125)

金朝——女真族

(1115-1234)

西夏——党项族

(1038-1227)

元朝——蒙古族

(1271-1368)

第10课 辽夏金元的统治

(960-1127-1276)

宋朝——汉族

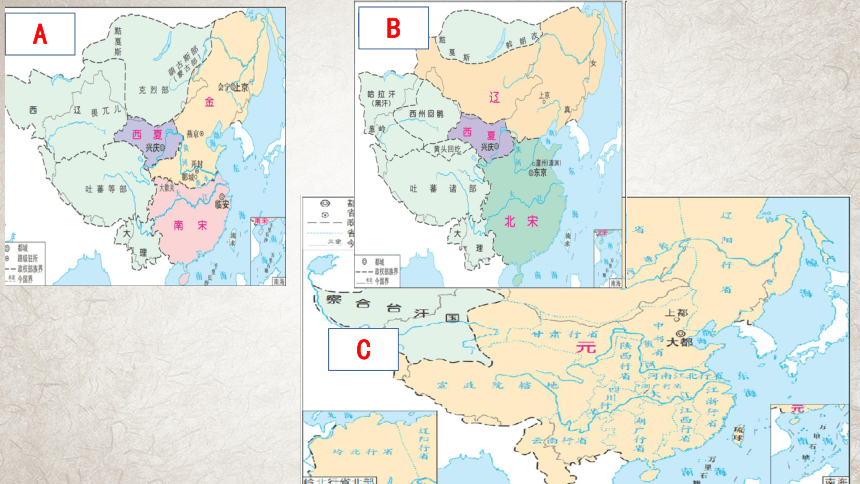

A

B

C

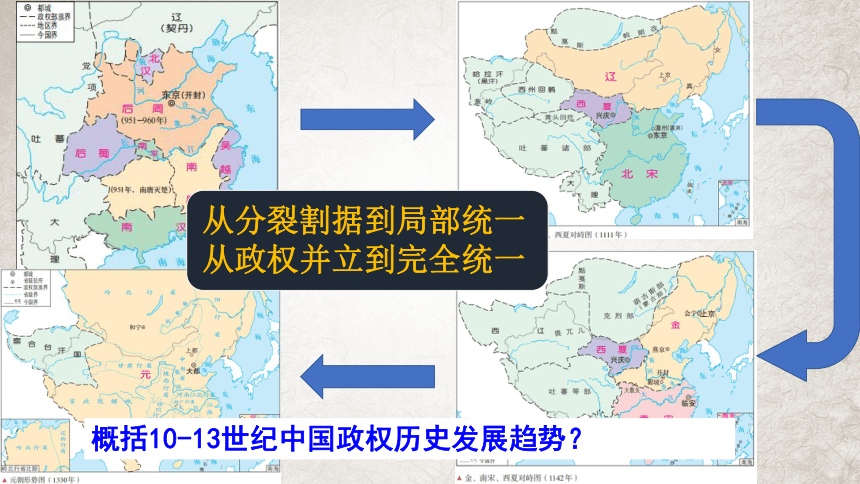

概括10-13世纪中国政权历史发展趋势?

从分裂割据到局部统一

从政权并立到完全统一

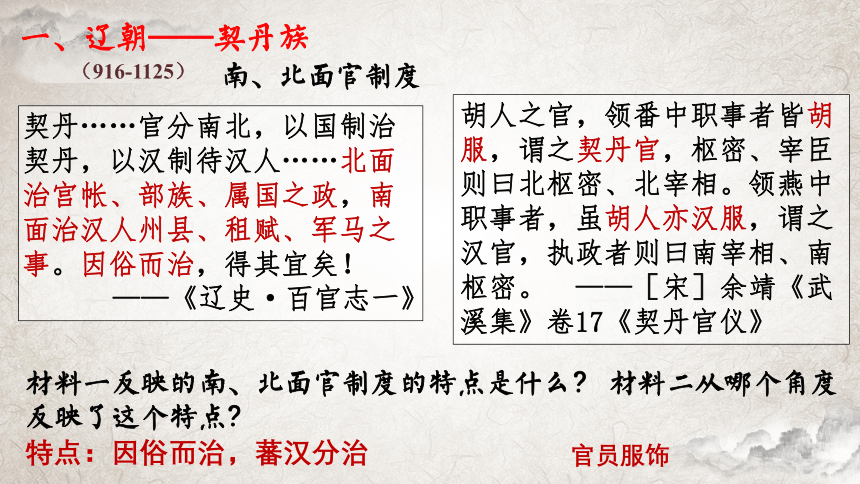

南、北面官制度

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。 ——[宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

材料一反映的南、北面官制度的特点是什么? 材料二从哪个角度

反映了这个特点?

特点:因俗而治,蕃汉分治

官员服饰

一、辽朝——契丹族

(916-1125)

内政:

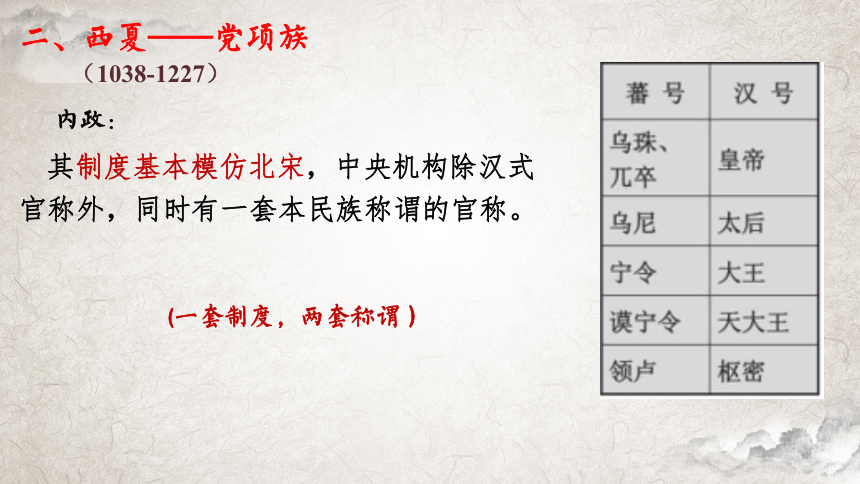

其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

(一套制度,两套称谓)

二、西夏——党项族

(1038-1227)

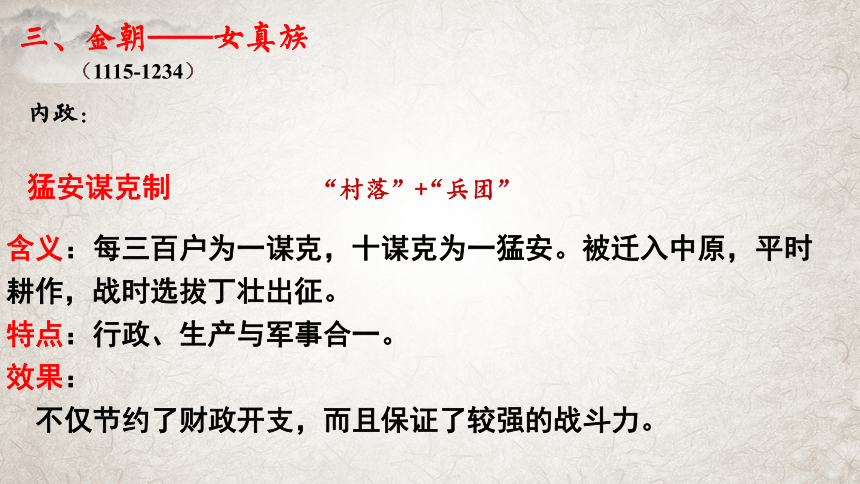

含义:每三百户为一谋克,十谋克为一猛安。被迁入中原,平时耕作,战时选拔丁壮出征。

特点:行政、生产与军事合一。

效果:

不仅节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力。

内政:

猛安谋克制

“村落”+

“兵团”

三、金朝——女真族

(1115-1234)

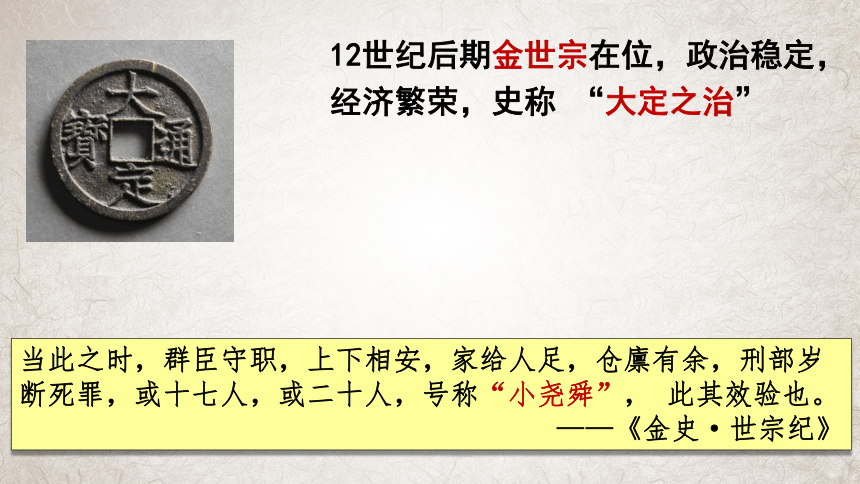

12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称 “大定之治”

当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称“小尧舜”, 此其效验也。

——《金史·世宗纪》

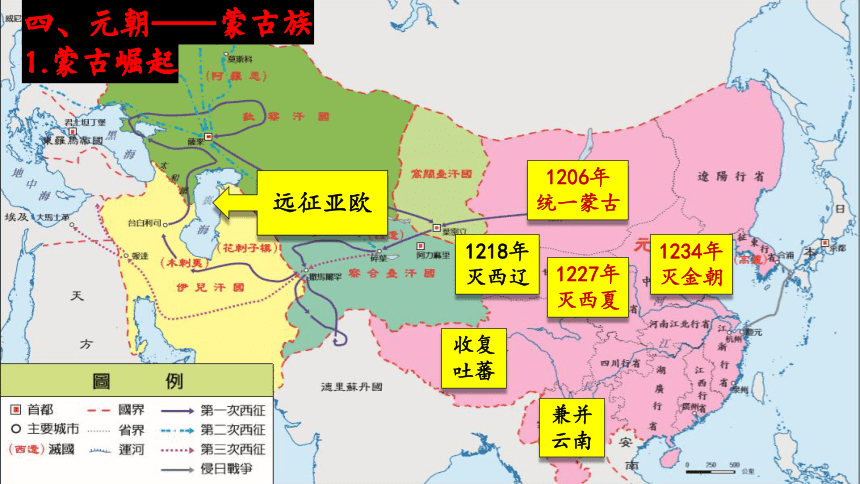

1206年

统一蒙古

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

收复吐蕃

兼并云南

远征亚欧

四、元朝——蒙古族

1.蒙古崛起

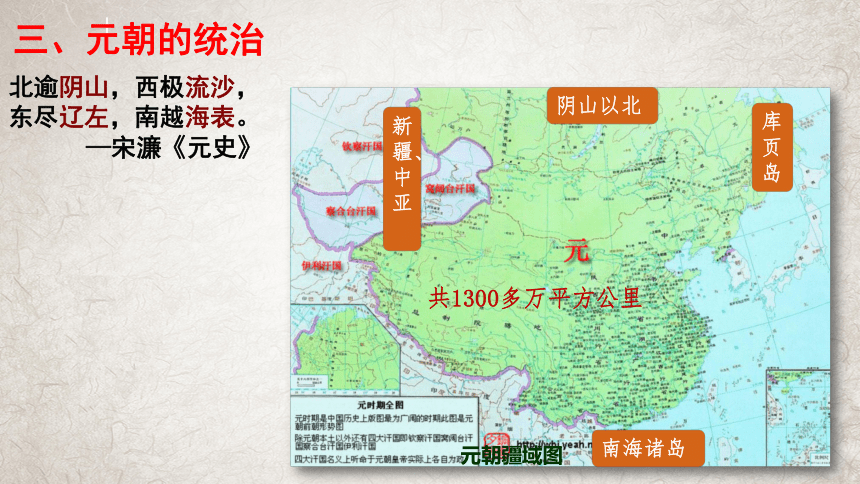

阴山以北

南海诸岛

库页岛

新疆、中亚

元朝疆域图

北逾阴山,西极流沙,

东尽辽左,南越海表。

—宋濂《元史》

共1300多万平方公里

三、元朝的统治

3.国家治理

四、元朝——蒙古族

(1271-1368)

(1)驿传制度

修筑驿道(大都为中心),设立驿站(为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资)、急递铺(负责传递公文)。

(2)中央官制

由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务

内容

皇帝

枢密院

中书省

御史台

部

部

部

部

部

部

军事

行政

监察

吏

户

礼

兵

刑

工

元朝中书省相当于今天的中央人民政府(即国务院),管理全国行政事务

3、地方管理制度:行省制度

(1)内容:

设置了岭北、辽阳、河南江北、陕西、四川、甘肃、云南、江浙、江西、湖广10个行省。

(2)含义及演变:

元朝在中央设中书省作为全国最高行政机构,中书省的官员被派往地方执政,称为行中书省事。行省逐渐成为常设的地方行政机构,其辖区逐渐稳定下来,进而成为地方行政区划的名称。

(3)意义(见书本)

(4)影响:

a.行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率。

b.便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

c.促进了边疆民族地区的政治、经济和文化发展。

d.它是中国省制的开端,是中国古代地方行政制度的重大变革,影响深远。

隋唐时期中央政治制度的一个重大变革,对后世影响深远的是?

秦朝确立的哪些政治制度被后世王朝长期沿用,影响深远?

行省皆掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之。

——《元史》卷九一《百官志七》

各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有来自中央的诏旨,行省官员既不能更改赋税征收制度,也不得调动军队。此外,行省官员还要定期觐见皇帝,向皇帝述职。

——《人民版高中历史必修一》

无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。 — 李治安《元代行省制的特点与历史作用》

3、地方管理制度:行省制度

(1)内容:

设置了岭北、辽阳、河南江北、陕西、四川、甘肃、云南、江浙、江西、湖广10个行省。

(2)含义及演变:

元朝在中央设中书省作为全国最高行政机构,中书省的官员被派往地方执政,称为行中书省事。行省逐渐成为常设的地方行政机构,其辖区逐渐稳定下来,进而成为地方行政区划的名称。

(3)其它:中书省辖地、宣政院辖地、西域、台湾

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

宣政院:管理藏族地区和全国佛教事务的中央机构

大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖(亦称“腹里”)

台湾:元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

*元朝边疆治理的成功:

元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆管理也更多地呈现出与内地一体化的趋向。

皇帝

中央

中书省(最高行政机关)

枢密院(最高军事管理机关)

御史台(最高监察机关)

宣政院(管辖西藏地区)

地方

行中书省

3、元朝制度的小结

指出上表中元朝如何在继承前代制度基础上又有所创新?

(1)民族融合:回回的形成

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回回

三、元朝的统治

4、民族关系

(2)民族歧视和压迫政策:四等人制

三、元朝的统治

4、民族关系

等级 名称 民族

一 蒙古人 蒙古族

二 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

三 汉人 北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

四 南人 原南宋统治区的居民

蒙古、色目殴汉人、南人,不得回手。

天下治平之时,台省(中央机构)要官皆北人为之,汉人、南人万中无一二。

规律:

汉文化接受程度越高的民族,地位越低

“非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是,利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人”制是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。

——鲁玉《试论元代“四等人”制》

根据材料指出元朝统治者实行“四等人”制的原因?

5.元朝的灭亡

(1)原因:社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。

(2)概况:

1351年,韩山童、刘福通、徐寿辉等领导的红巾军起义爆发。

原属红巾军的朱元璋独树旗帜,1368年正月在南京称帝,建立明朝。

1368年8月,明军攻陷元大都,元朝灭亡。

三、元朝的统治

(3)结果:以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合。

元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

根据材料指出中国古代划界原则有哪两个?

元代划界原则的目的是什么?

南 岭

犬牙交错,是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。

★探究:北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的作用

(1)创新制度,影响深远

辽朝的南北面官制,为我国统一多民族国家政权的组织形式提供了成功的范例。

元朝行省制,对于加强中央集权具有重要的意义,是中国古代地方行政制度的重大变革,影响深远。

(2)发展生产,开发边疆

经过西夏政权的开发建设,地处西陲的今河西走廊和宁夏沿黄河地区农业和手工业取得了飞跃性的发展。

(3)学习汉制,民族交融

辽夏金元不同程度地吸收了中原先进的政治制度和文化内容,加深民族交融。

1.请用两句话概括元朝的民族关系?2

2.元朝行省制度的影响?5

3.中书省辖地、宣政院辖地分别概括哪些地区?西域、台湾地区分别由哪些机构管理?4

4.《元史·地理志》中称:“岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州(在边疆设立的由当地少数民族首领担任长官的州)往往在是,今皆赋役之,比于内地”。请用一句话概括此材料的主旨。

5.具有契丹族、女真族特色的政治制度分别是什么?

辽朝——契丹族

(916-1125)

金朝——女真族

(1115-1234)

西夏——党项族

(1038-1227)

元朝——蒙古族

(1271-1368)

第10课 辽夏金元的统治

(960-1127-1276)

宋朝——汉族

A

B

C

概括10-13世纪中国政权历史发展趋势?

从分裂割据到局部统一

从政权并立到完全统一

南、北面官制度

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。 ——[宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

材料一反映的南、北面官制度的特点是什么? 材料二从哪个角度

反映了这个特点?

特点:因俗而治,蕃汉分治

官员服饰

一、辽朝——契丹族

(916-1125)

内政:

其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

(一套制度,两套称谓)

二、西夏——党项族

(1038-1227)

含义:每三百户为一谋克,十谋克为一猛安。被迁入中原,平时耕作,战时选拔丁壮出征。

特点:行政、生产与军事合一。

效果:

不仅节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力。

内政:

猛安谋克制

“村落”+

“兵团”

三、金朝——女真族

(1115-1234)

12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称 “大定之治”

当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称“小尧舜”, 此其效验也。

——《金史·世宗纪》

1206年

统一蒙古

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

收复吐蕃

兼并云南

远征亚欧

四、元朝——蒙古族

1.蒙古崛起

阴山以北

南海诸岛

库页岛

新疆、中亚

元朝疆域图

北逾阴山,西极流沙,

东尽辽左,南越海表。

—宋濂《元史》

共1300多万平方公里

三、元朝的统治

3.国家治理

四、元朝——蒙古族

(1271-1368)

(1)驿传制度

修筑驿道(大都为中心),设立驿站(为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资)、急递铺(负责传递公文)。

(2)中央官制

由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务

内容

皇帝

枢密院

中书省

御史台

部

部

部

部

部

部

军事

行政

监察

吏

户

礼

兵

刑

工

元朝中书省相当于今天的中央人民政府(即国务院),管理全国行政事务

3、地方管理制度:行省制度

(1)内容:

设置了岭北、辽阳、河南江北、陕西、四川、甘肃、云南、江浙、江西、湖广10个行省。

(2)含义及演变:

元朝在中央设中书省作为全国最高行政机构,中书省的官员被派往地方执政,称为行中书省事。行省逐渐成为常设的地方行政机构,其辖区逐渐稳定下来,进而成为地方行政区划的名称。

(3)意义(见书本)

(4)影响:

a.行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率。

b.便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

c.促进了边疆民族地区的政治、经济和文化发展。

d.它是中国省制的开端,是中国古代地方行政制度的重大变革,影响深远。

隋唐时期中央政治制度的一个重大变革,对后世影响深远的是?

秦朝确立的哪些政治制度被后世王朝长期沿用,影响深远?

行省皆掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之。

——《元史》卷九一《百官志七》

各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有来自中央的诏旨,行省官员既不能更改赋税征收制度,也不得调动军队。此外,行省官员还要定期觐见皇帝,向皇帝述职。

——《人民版高中历史必修一》

无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。 — 李治安《元代行省制的特点与历史作用》

3、地方管理制度:行省制度

(1)内容:

设置了岭北、辽阳、河南江北、陕西、四川、甘肃、云南、江浙、江西、湖广10个行省。

(2)含义及演变:

元朝在中央设中书省作为全国最高行政机构,中书省的官员被派往地方执政,称为行中书省事。行省逐渐成为常设的地方行政机构,其辖区逐渐稳定下来,进而成为地方行政区划的名称。

(3)其它:中书省辖地、宣政院辖地、西域、台湾

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

宣政院:管理藏族地区和全国佛教事务的中央机构

大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖(亦称“腹里”)

台湾:元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

*元朝边疆治理的成功:

元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆管理也更多地呈现出与内地一体化的趋向。

皇帝

中央

中书省(最高行政机关)

枢密院(最高军事管理机关)

御史台(最高监察机关)

宣政院(管辖西藏地区)

地方

行中书省

3、元朝制度的小结

指出上表中元朝如何在继承前代制度基础上又有所创新?

(1)民族融合:回回的形成

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回回

三、元朝的统治

4、民族关系

(2)民族歧视和压迫政策:四等人制

三、元朝的统治

4、民族关系

等级 名称 民族

一 蒙古人 蒙古族

二 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

三 汉人 北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

四 南人 原南宋统治区的居民

蒙古、色目殴汉人、南人,不得回手。

天下治平之时,台省(中央机构)要官皆北人为之,汉人、南人万中无一二。

规律:

汉文化接受程度越高的民族,地位越低

“非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是,利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人”制是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。

——鲁玉《试论元代“四等人”制》

根据材料指出元朝统治者实行“四等人”制的原因?

5.元朝的灭亡

(1)原因:社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。

(2)概况:

1351年,韩山童、刘福通、徐寿辉等领导的红巾军起义爆发。

原属红巾军的朱元璋独树旗帜,1368年正月在南京称帝,建立明朝。

1368年8月,明军攻陷元大都,元朝灭亡。

三、元朝的统治

(3)结果:以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合。

元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之地。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

根据材料指出中国古代划界原则有哪两个?

元代划界原则的目的是什么?

南 岭

犬牙交错,是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。

★探究:北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的作用

(1)创新制度,影响深远

辽朝的南北面官制,为我国统一多民族国家政权的组织形式提供了成功的范例。

元朝行省制,对于加强中央集权具有重要的意义,是中国古代地方行政制度的重大变革,影响深远。

(2)发展生产,开发边疆

经过西夏政权的开发建设,地处西陲的今河西走廊和宁夏沿黄河地区农业和手工业取得了飞跃性的发展。

(3)学习汉制,民族交融

辽夏金元不同程度地吸收了中原先进的政治制度和文化内容,加深民族交融。

1.请用两句话概括元朝的民族关系?2

2.元朝行省制度的影响?5

3.中书省辖地、宣政院辖地分别概括哪些地区?西域、台湾地区分别由哪些机构管理?4

4.《元史·地理志》中称:“岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州(在边疆设立的由当地少数民族首领担任长官的州)往往在是,今皆赋役之,比于内地”。请用一句话概括此材料的主旨。

5.具有契丹族、女真族特色的政治制度分别是什么?

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进