2.2气温 同步练习(含解析)

图片预览

文档简介

气温

一、单选题

1.某同学要测量当地的气温,为了使测得的温度更接近实际气温,若在下列各地1.5米高处测量,则最佳的位置为( )。

A. 学校操场 B. 一楼北面阳台 C. 高楼楼顶 D. 水泥马路

2.不用百叶箱,直接用温度计测量气温,下列哪个地方测出来最接近真实值( )

A. 学校室内篮球场 B. 教学楼楼顶上 C. 操场边树荫下 D. 学校阅览室室内

3.下列关于气温的叙述,正确的是( )

A. 气温观测通常一天需进行2次,取平均值即可 B. 气温的测定要用温度计,一般用C表示,读作度

C. 一般情况,一日内的气温变化不大 D. 同纬度海洋和陆地气温不相同

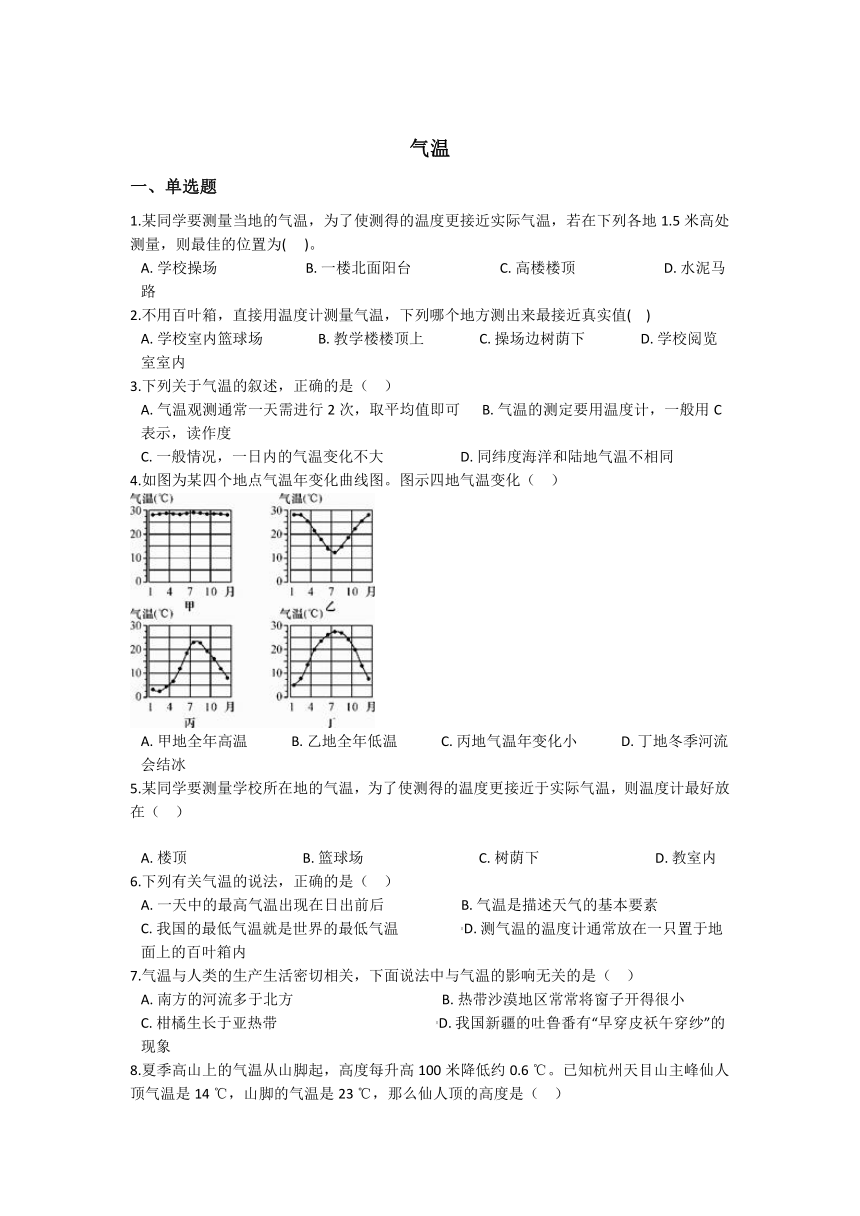

4.如图为某四个地点气温年变化曲线图。图示四地气温变化( )

A. 甲地全年高温 B. 乙地全年低温 C. 丙地气温年变化小 D. 丁地冬季河流会结冰

5.某同学要测量学校所在地的气温,为了使测得的温度更接近于实际气温,则温度计最好放在( )

A. 楼顶 B. 篮球场 C. 树荫下 D. 教室内

6.下列有关气温的说法,正确的是( )

A. 一天中的最高气温出现在日出前后 B. 气温是描述天气的基本要素

C. 我国的最低气温就是世界的最低气温 D. 测气温的温度计通常放在一只置于地面上的百叶箱内

7.气温与人类的生产生活密切相关,下面说法中与气温的影响无关的是( )

A. 南方的河流多于北方 B. 热带沙漠地区常常将窗子开得很小

C. 柑橘生长于亚热带 D. 我国新疆的吐鲁番有“早穿皮袄午穿纱”的现象

8.夏季高山上的气温从山脚起,高度每升高100米降低约0.6 ℃。已知杭州天目山主峰仙人顶气温是14 ℃,山脚的气温是23 ℃,那么仙人顶的高度是( )

A. 1 400米 B. 1 500米 C. 1 600米 D. 1 700米

9.根据某地的气温资料,

时间/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

气温/℃ 25.3 25.2 24.8 22.0 19.4 16 13.2 15.0 18.1 19.8 23.4 25.4

该地的气温年较差是( )

A. 12.2 ℃ B. 26.4 ℃ C. 25 ℃ D. 13 ℃

10.夏日,我省城市中最高气温不是在太阳辐射最强的正午12:00,而是在午后的13:00-14:00。这主要是因为( )

A. 城市行道树遮荫 B. 城市中风速较大 C. 城市中人口众多 D. 城市建筑材料的比热较大

11.北半球陆地上气温最低和最高的月份分别是( )

A. 2月、8月 B. 12月、6月 C. 1月、7月 D. 7月、1月

12.经过对气温的观测,我们发现一天中的最低气温一般出现在( )

A. 日出前后 B. 正午时分 C. 日落前后 D. 午后2点

二、填空题

13.阅读教科书图2-54"5000年来中国气温距平变化"图,回答下列问题。

(1).竺可桢认为我国近5000年来气候变化大致划分为四个时期:约公元前3000年~公元前1100年的 时期,公元前1100年~公元1400年的 时期,公元1400年~ 1900年的 时期,公元1900年以来的 时期。

(2).近百年来的仪器观测记录表明,近现代全球平均气温呈 趋势,气候总体表现出 的特点。

14.一气象观测站一天中测得以下几个时间段的气温,请回答问题:

(1)观察下表,可知一天中最高气温一般出现在________,最低气温一般出现在________。

时间 0时 2时 4时 6时 8时 10时 12时 14时 16时 18时 20时

温度 12.2 10.4 9.4 8.4 12.0 17.6 18.5 22.4 20.5 18.1 14.4

(2)已知每上升100米,气温下0.6℃。假如上表中的最高温TA和最低温TB是同一时间A、B两地测得的数据,那么A、B两地的相对高度为多少米(保留整数)。________

三、解答题

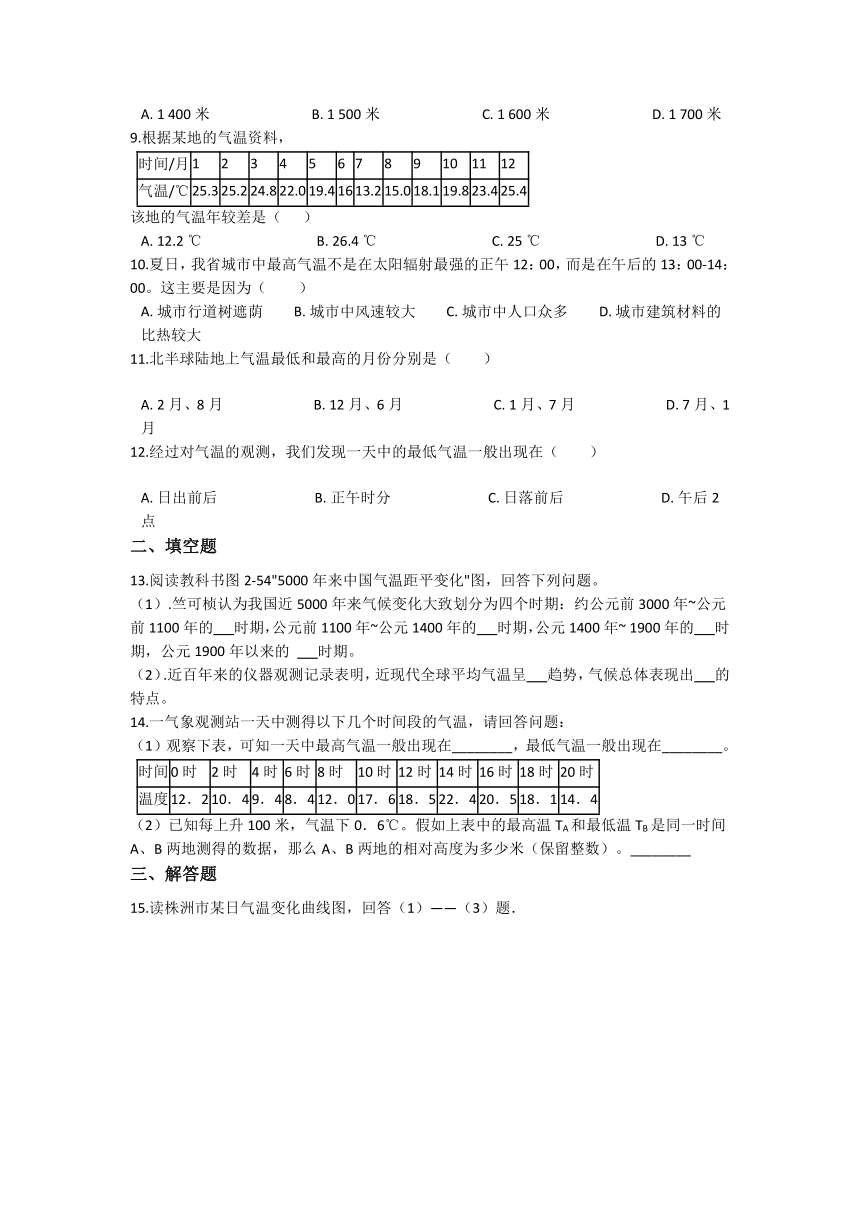

15.读株洲市某日气温变化曲线图,回答(1)——(3)题.

(1)从图中可以看出,一天中最高气温出现在( )

A.正午12点

B.约14时

C.日出以前

D.子夜

(2)气温日较差指一天中最高气温与最低气温之差.这一天,株洲的气温日较差是( )

A.10.5℃

B.9℃

C.11.5℃

D.67.5℃

(3)下列对当地人们的生产与生活的描述,与这一天株洲所处的季节不相符合的是( )

A.超市大量销售消暑食品

B.学校放暑假

C.人们用电风扇或空调降温

D.农民采摘春茶

四、实验探究题

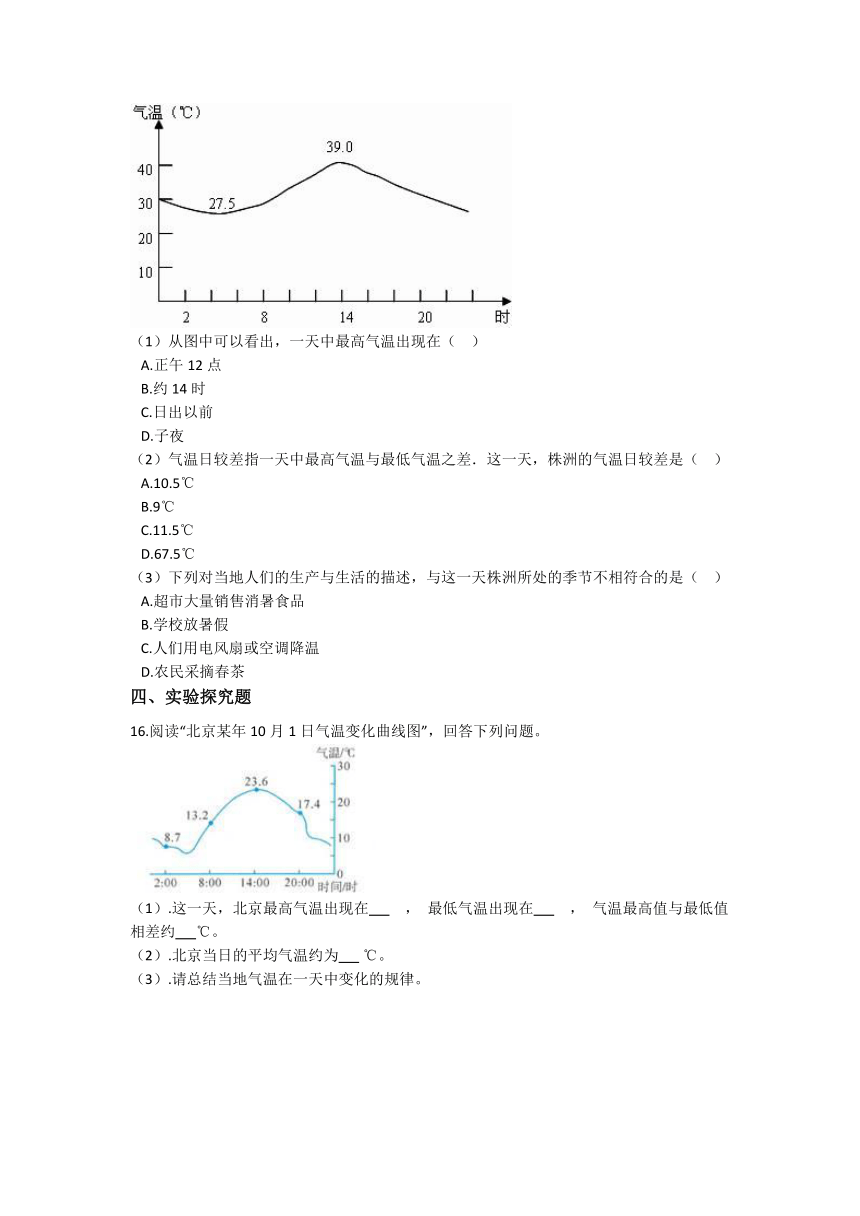

16.阅读“北京某年10月1日气温变化曲线图”,回答下列问题。

(1).这一天,北京最高气温出现在 , 最低气温出现在 , 气温最高值与最低值相差约 ℃。

(2).北京当日的平均气温约为 ℃。

(3).请总结当地气温在一天中变化的规律。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 B

【解析】【分析】测量气温应避免阳光直射,最好空气通风。

【解答】一楼北面阳台能避免阳光直射,空气通风,因此1.5米高处测量,则最佳的位置为一楼北面阳台,B符合题意。

故答案为:B

2.【答案】 C

【解析】【分析】哪个选项中的地方最接近自然状态,那么它的温度就最接近大气的温度。

【解答】学校室内篮球场 、学校阅览室室内,都处在室内,由于房屋的保温作用,那么室内的温度和室外的温度会有差异,故A、D不合题意;

教学楼楼顶上 ,由于空气流动大,且阳光直射,所以温度也不太准确,故B不合题意;

操场边树荫下,最接近自然状态,此地的气温最接近真实值,故C符合题意。

故选C。

3.【答案】 D

【解析】【分析】气象台站观测和记录的气温,是用放在百叶箱里的温度计测得的.温度计放置的高度,离地面1.5米.测定气温一般采用摄氏温标,记做“°C”,读做“摄氏度”. 对气温的观测,通常一天要进行4次:一般在北京时间8时、14时、20时、2时.一般情况下,四次测量的温度值有差别,取平均值作为日均温. 海陆位置对气温的影响:陆地的比热容小,升温快,降温快;海洋的比热容大,升温慢,降温慢.所以夏季时陆地气温比同纬度海洋高,冬季时陆地气温比同纬度海洋低.陆地气温年较差大于海洋.

【解答】A.对气温的观测,通常一天要进行4次:一般在北京时间8时、14时、20时、2时.故正确。

B.测定气温一般采用摄氏温标,记做“°C”,读做“摄氏度”,故不正确。

C.一天中气温最高值与最低值之差称为“气温日较差”。一日气温的变化与当地的天气状况有关,有时候比较日较差大,有时候日较差小,故不正确。

D.同一纬度的陆地和海洋比较,由于海陆热力性质的差异,陆地升温快,降温也快,陆地日较差大。故正确。

故答案为:D。

4.【答案】 A

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温

【解答】A、由甲图可知,甲地方的气温全年都维持在28℃左右,属于全年高温地区;故A正确;

B、由乙图可知,10月份--1月份时,乙地的温度较高;不能说乙地全年低温;故B错误;

C、由丙图可知,丙地在1、2月份时,气温接近0℃,而在7、8月份时,气温接近25℃,温差较大;故C错误;

D、由丁图可知,丁地最低温度在5℃左右,没有低于0℃,所以丁地冬季河流不会结冰;故D错误;

故答案为:A。

5.【答案】 C

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温

【解答】A B、测量气温时,要避免太阳直射;故A B错误;

C、树荫下既避免太阳直射,又足够通风;故C正确;

D、教室内避免了太阳直射,但是不够通风;故D错误;

故答案为:C。

6.【答案】 B

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温。国际上标准气温度量单位是摄氏度(℃)。天气预报中所说的气温,指在野外空气流通、不受太阳直射下测得的空气温度(一般在百叶箱内测定)。

【解答】A、一天中的最高气温出现在午后2时左右;故A错误;

B、天气的基本要素之一是气温;故B正确;

C、我国部分地区处于温带气候,所以我国最低气温不可能是世界最低气温;故C错误;

D、百叶箱要距离地面1.5米左右才行;故D错误;

故答案为:B。

7.【答案】 A

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温

【解答】A、南方的河流多于北方是因为南方的降水量多于北方的缘故;故A正确;

B、热带沙漠地区窗子开得小,是因为防止太阳直射,导致室内温度过高;故B错误;

C、柑橘生长于亚热带受温度影响,故C错误;

D、吐鲁番地区早穿棉袄午穿纱是气温变化较大导致的;故D错误;

故答案为:A。

8.【答案】 B

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温

【解答】由信息可知,先计算出温度的差值,再结合题干信息即可求出仙人顶的高度;(23-14)÷0.6=15;15×100m=1500m;

故答案为:B。

9.【答案】 A

【解析】【分析】气温年较差是一年中的最高气温与最低气温的差值,根据某地气温资料可以得到一年中的最高气温和最低气温,可以算出气温年较差。

【解答】根据表格中的数据可得到,最高气温是25.4℃,最低气温是13.2℃,该地气温年较差=25.4℃-13.2℃=12.2℃所以A选项正确。

故答案为:A

10.【答案】 D

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温,一天中的正午是光照最强的时候,但不是气温最高的时候,由于地面温度升高对气温有加热升温的效果,所以最高气温会出现在午后。

【解答】因为温度不仅受太阳的影响,很大程度上和地面温度有关。中午12点时,虽然太阳辐射最强,但地面并未上升到最高温度。而经过12点左右的暴晒后,城市中的建筑吸收了大量热能,对空气进行加热,在13-14点,市内温度将是全天最高温度。

故答案为:D

11.【答案】 C

【解析】【分析】地球的公转产生四季的变化,昼夜长短的变化,太阳高度的变化,一年有四季,北半球的四季是春3﹣5月、夏6﹣8月、秋9﹣11月、冬12﹣2月,北半球陆地的最高气温出现在夏季;夏季为6﹣8月,最高气温应为中间的月份7月.最低气温出现在冬季,冬季为12﹣2月,应选中间的月份1月.本题考查的是北半球陆地最高气温和最低气温出现的月分,记忆回答即可.

【解答】解:北半球陆地的最高气温出现在7月,最低气温出现在1月.

故选:C.

12.【答案】 A

【解析】【分析】世界气温的日变化规律为:一天中气温最高值出现在14时左右,一天中气温最低值出现在日出前后.

【解答】解:经过对气温的观测,我们发现一天中的最低气温一般出现在日出前后.

故选:A.

二、填空题

13.【答案】 (1)温暖;寒暖交错;寒冷;气候波动

(2)波动上升;波动变化

【解析】【分析】我国气象学家竺可桢将历史关于气候的记载加以整理分析,发现我国五千多年来气候的变化情况大致如下:在公元前3000年到公元前1000年左右,即从仰韶文化时代到安阳殷墟时代,是第一个温暖期,这个时期大部分时间的年平均温度比现在高2℃左右,最冷月温度约比现在高3~5℃。

从公元前1000年左右到公元前850年(周代初期),有一个短暂的寒冷期,年平均气温在0℃以下。

从公元前770年到公元初年,即秦汉时代,又进入到一个新的温暖时期。

从公元初年到公元600年,即东汉、三国到六朝时代,进入第二个寒冷时期。

从公元600年到1000年,即隋唐时代,是第三个温暖期。

从公元1000到1200年,即南宋时代是第三个寒冷期,温度比现代要低1℃左右。

从公元1200到1300年,即宋末元初,是第四个温暖期,但是这次不像隋唐时那样温暖,表现在大象生存的北限,逐渐由淮河流域移到长江流域以南,如浙江、广东、云南等地。

在公元1300年以后,即明清时代以来,是第四个寒冷期,温度比现代要低1~2℃。

【解答】竺可桢认为我国近5000年来气候变化大致划分为四个时期:约公元前3000年~公元前1100年的温暖时期,公元前1100年~公元1400年的寒暖交错时期,公元1400年~ 1900年的寒冷时期,公元1900年以来的气候波动时期。

故答案为:(1)温暖;寒暖交错;寒冷;气候波动(2)波动上升;波动变化

14.【答案】 (1)14时;6时

(2)2333

【解析】【分析】一天内气温的高低变化,为气温的日变化。一般情况下,陆地上一天中的最高温值出现在14时前后,最低温值出现在日出前后。

【解答】(1)观察下表,可知一天中最高气温一般出现在14时,最低气温一般出现在6时。

(2)A、B两地的相对高度: 。

故答案为:(1)14时;6时(2)2333

三、解答题

15.【答案】 (1)B

(2)C

(3)D

【解析】【分析】气温是一种地理名词,一般指大气的温度。国际上标准气温度量单位是摄氏度(℃)。最高气温是一日内气温的最高值,一般出现在14-15时,最低气温一般出现在早晨5-6时。

【解答】(1)根据株洲市的气温日变化曲线来看,一天中的最高气温是39度,对应的时间是14时。

(2)气温的日较差的计算是一天中的最高气温与最低气温的差值。根据图中信息计算得出即可。即39-27.5=11.5

(3)根据一天的气温来看,最低气温都在27.5度,说明可能是夏季,气温比较高。农民采春茶一般在春季。

故答案为:(1)B(2)C(3)D。

四、实验探究题

16.【答案】 (1)14时;5时左右;17.6

(2)15.7

(3)气温日出前最低,午后2时左右最高,从日出后到午后2时逐渐升高,从午后2时到第二天日出前逐渐降低。

【解析】【分析】一天中气温的最高值与最低值的差,被称为气温日较差,它的大小反映了气温日变化的程度。

【解答】(1)这一天,北京最高气温出现在14时,最低气温出现在5时左右,气温最高值23.6℃与最低值6℃相差约17.6℃。

(2)(8.7+13.2+23.6+17.4)÷4=15.7 ℃,北京当天的平均气温约为15.7 ℃。

(3)当地气温在一天中变化的规律为:气温日出前最低,午后2时左右最高,从日出后到午后2时逐渐升高,从午后2时到第二天日出前逐渐降低。

故答案为:(1)14时;5时左右;17.6(2)15.7(3)气温日出前最低,午后2时左右最高,从日出后到午后2时逐渐升高,从午后2时到第二天日出前逐渐降低

一、单选题

1.某同学要测量当地的气温,为了使测得的温度更接近实际气温,若在下列各地1.5米高处测量,则最佳的位置为( )。

A. 学校操场 B. 一楼北面阳台 C. 高楼楼顶 D. 水泥马路

2.不用百叶箱,直接用温度计测量气温,下列哪个地方测出来最接近真实值( )

A. 学校室内篮球场 B. 教学楼楼顶上 C. 操场边树荫下 D. 学校阅览室室内

3.下列关于气温的叙述,正确的是( )

A. 气温观测通常一天需进行2次,取平均值即可 B. 气温的测定要用温度计,一般用C表示,读作度

C. 一般情况,一日内的气温变化不大 D. 同纬度海洋和陆地气温不相同

4.如图为某四个地点气温年变化曲线图。图示四地气温变化( )

A. 甲地全年高温 B. 乙地全年低温 C. 丙地气温年变化小 D. 丁地冬季河流会结冰

5.某同学要测量学校所在地的气温,为了使测得的温度更接近于实际气温,则温度计最好放在( )

A. 楼顶 B. 篮球场 C. 树荫下 D. 教室内

6.下列有关气温的说法,正确的是( )

A. 一天中的最高气温出现在日出前后 B. 气温是描述天气的基本要素

C. 我国的最低气温就是世界的最低气温 D. 测气温的温度计通常放在一只置于地面上的百叶箱内

7.气温与人类的生产生活密切相关,下面说法中与气温的影响无关的是( )

A. 南方的河流多于北方 B. 热带沙漠地区常常将窗子开得很小

C. 柑橘生长于亚热带 D. 我国新疆的吐鲁番有“早穿皮袄午穿纱”的现象

8.夏季高山上的气温从山脚起,高度每升高100米降低约0.6 ℃。已知杭州天目山主峰仙人顶气温是14 ℃,山脚的气温是23 ℃,那么仙人顶的高度是( )

A. 1 400米 B. 1 500米 C. 1 600米 D. 1 700米

9.根据某地的气温资料,

时间/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

气温/℃ 25.3 25.2 24.8 22.0 19.4 16 13.2 15.0 18.1 19.8 23.4 25.4

该地的气温年较差是( )

A. 12.2 ℃ B. 26.4 ℃ C. 25 ℃ D. 13 ℃

10.夏日,我省城市中最高气温不是在太阳辐射最强的正午12:00,而是在午后的13:00-14:00。这主要是因为( )

A. 城市行道树遮荫 B. 城市中风速较大 C. 城市中人口众多 D. 城市建筑材料的比热较大

11.北半球陆地上气温最低和最高的月份分别是( )

A. 2月、8月 B. 12月、6月 C. 1月、7月 D. 7月、1月

12.经过对气温的观测,我们发现一天中的最低气温一般出现在( )

A. 日出前后 B. 正午时分 C. 日落前后 D. 午后2点

二、填空题

13.阅读教科书图2-54"5000年来中国气温距平变化"图,回答下列问题。

(1).竺可桢认为我国近5000年来气候变化大致划分为四个时期:约公元前3000年~公元前1100年的 时期,公元前1100年~公元1400年的 时期,公元1400年~ 1900年的 时期,公元1900年以来的 时期。

(2).近百年来的仪器观测记录表明,近现代全球平均气温呈 趋势,气候总体表现出 的特点。

14.一气象观测站一天中测得以下几个时间段的气温,请回答问题:

(1)观察下表,可知一天中最高气温一般出现在________,最低气温一般出现在________。

时间 0时 2时 4时 6时 8时 10时 12时 14时 16时 18时 20时

温度 12.2 10.4 9.4 8.4 12.0 17.6 18.5 22.4 20.5 18.1 14.4

(2)已知每上升100米,气温下0.6℃。假如上表中的最高温TA和最低温TB是同一时间A、B两地测得的数据,那么A、B两地的相对高度为多少米(保留整数)。________

三、解答题

15.读株洲市某日气温变化曲线图,回答(1)——(3)题.

(1)从图中可以看出,一天中最高气温出现在( )

A.正午12点

B.约14时

C.日出以前

D.子夜

(2)气温日较差指一天中最高气温与最低气温之差.这一天,株洲的气温日较差是( )

A.10.5℃

B.9℃

C.11.5℃

D.67.5℃

(3)下列对当地人们的生产与生活的描述,与这一天株洲所处的季节不相符合的是( )

A.超市大量销售消暑食品

B.学校放暑假

C.人们用电风扇或空调降温

D.农民采摘春茶

四、实验探究题

16.阅读“北京某年10月1日气温变化曲线图”,回答下列问题。

(1).这一天,北京最高气温出现在 , 最低气温出现在 , 气温最高值与最低值相差约 ℃。

(2).北京当日的平均气温约为 ℃。

(3).请总结当地气温在一天中变化的规律。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 B

【解析】【分析】测量气温应避免阳光直射,最好空气通风。

【解答】一楼北面阳台能避免阳光直射,空气通风,因此1.5米高处测量,则最佳的位置为一楼北面阳台,B符合题意。

故答案为:B

2.【答案】 C

【解析】【分析】哪个选项中的地方最接近自然状态,那么它的温度就最接近大气的温度。

【解答】学校室内篮球场 、学校阅览室室内,都处在室内,由于房屋的保温作用,那么室内的温度和室外的温度会有差异,故A、D不合题意;

教学楼楼顶上 ,由于空气流动大,且阳光直射,所以温度也不太准确,故B不合题意;

操场边树荫下,最接近自然状态,此地的气温最接近真实值,故C符合题意。

故选C。

3.【答案】 D

【解析】【分析】气象台站观测和记录的气温,是用放在百叶箱里的温度计测得的.温度计放置的高度,离地面1.5米.测定气温一般采用摄氏温标,记做“°C”,读做“摄氏度”. 对气温的观测,通常一天要进行4次:一般在北京时间8时、14时、20时、2时.一般情况下,四次测量的温度值有差别,取平均值作为日均温. 海陆位置对气温的影响:陆地的比热容小,升温快,降温快;海洋的比热容大,升温慢,降温慢.所以夏季时陆地气温比同纬度海洋高,冬季时陆地气温比同纬度海洋低.陆地气温年较差大于海洋.

【解答】A.对气温的观测,通常一天要进行4次:一般在北京时间8时、14时、20时、2时.故正确。

B.测定气温一般采用摄氏温标,记做“°C”,读做“摄氏度”,故不正确。

C.一天中气温最高值与最低值之差称为“气温日较差”。一日气温的变化与当地的天气状况有关,有时候比较日较差大,有时候日较差小,故不正确。

D.同一纬度的陆地和海洋比较,由于海陆热力性质的差异,陆地升温快,降温也快,陆地日较差大。故正确。

故答案为:D。

4.【答案】 A

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温

【解答】A、由甲图可知,甲地方的气温全年都维持在28℃左右,属于全年高温地区;故A正确;

B、由乙图可知,10月份--1月份时,乙地的温度较高;不能说乙地全年低温;故B错误;

C、由丙图可知,丙地在1、2月份时,气温接近0℃,而在7、8月份时,气温接近25℃,温差较大;故C错误;

D、由丁图可知,丁地最低温度在5℃左右,没有低于0℃,所以丁地冬季河流不会结冰;故D错误;

故答案为:A。

5.【答案】 C

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温

【解答】A B、测量气温时,要避免太阳直射;故A B错误;

C、树荫下既避免太阳直射,又足够通风;故C正确;

D、教室内避免了太阳直射,但是不够通风;故D错误;

故答案为:C。

6.【答案】 B

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温。国际上标准气温度量单位是摄氏度(℃)。天气预报中所说的气温,指在野外空气流通、不受太阳直射下测得的空气温度(一般在百叶箱内测定)。

【解答】A、一天中的最高气温出现在午后2时左右;故A错误;

B、天气的基本要素之一是气温;故B正确;

C、我国部分地区处于温带气候,所以我国最低气温不可能是世界最低气温;故C错误;

D、百叶箱要距离地面1.5米左右才行;故D错误;

故答案为:B。

7.【答案】 A

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温

【解答】A、南方的河流多于北方是因为南方的降水量多于北方的缘故;故A正确;

B、热带沙漠地区窗子开得小,是因为防止太阳直射,导致室内温度过高;故B错误;

C、柑橘生长于亚热带受温度影响,故C错误;

D、吐鲁番地区早穿棉袄午穿纱是气温变化较大导致的;故D错误;

故答案为:A。

8.【答案】 B

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温

【解答】由信息可知,先计算出温度的差值,再结合题干信息即可求出仙人顶的高度;(23-14)÷0.6=15;15×100m=1500m;

故答案为:B。

9.【答案】 A

【解析】【分析】气温年较差是一年中的最高气温与最低气温的差值,根据某地气温资料可以得到一年中的最高气温和最低气温,可以算出气温年较差。

【解答】根据表格中的数据可得到,最高气温是25.4℃,最低气温是13.2℃,该地气温年较差=25.4℃-13.2℃=12.2℃所以A选项正确。

故答案为:A

10.【答案】 D

【解析】【分析】气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温,一天中的正午是光照最强的时候,但不是气温最高的时候,由于地面温度升高对气温有加热升温的效果,所以最高气温会出现在午后。

【解答】因为温度不仅受太阳的影响,很大程度上和地面温度有关。中午12点时,虽然太阳辐射最强,但地面并未上升到最高温度。而经过12点左右的暴晒后,城市中的建筑吸收了大量热能,对空气进行加热,在13-14点,市内温度将是全天最高温度。

故答案为:D

11.【答案】 C

【解析】【分析】地球的公转产生四季的变化,昼夜长短的变化,太阳高度的变化,一年有四季,北半球的四季是春3﹣5月、夏6﹣8月、秋9﹣11月、冬12﹣2月,北半球陆地的最高气温出现在夏季;夏季为6﹣8月,最高气温应为中间的月份7月.最低气温出现在冬季,冬季为12﹣2月,应选中间的月份1月.本题考查的是北半球陆地最高气温和最低气温出现的月分,记忆回答即可.

【解答】解:北半球陆地的最高气温出现在7月,最低气温出现在1月.

故选:C.

12.【答案】 A

【解析】【分析】世界气温的日变化规律为:一天中气温最高值出现在14时左右,一天中气温最低值出现在日出前后.

【解答】解:经过对气温的观测,我们发现一天中的最低气温一般出现在日出前后.

故选:A.

二、填空题

13.【答案】 (1)温暖;寒暖交错;寒冷;气候波动

(2)波动上升;波动变化

【解析】【分析】我国气象学家竺可桢将历史关于气候的记载加以整理分析,发现我国五千多年来气候的变化情况大致如下:在公元前3000年到公元前1000年左右,即从仰韶文化时代到安阳殷墟时代,是第一个温暖期,这个时期大部分时间的年平均温度比现在高2℃左右,最冷月温度约比现在高3~5℃。

从公元前1000年左右到公元前850年(周代初期),有一个短暂的寒冷期,年平均气温在0℃以下。

从公元前770年到公元初年,即秦汉时代,又进入到一个新的温暖时期。

从公元初年到公元600年,即东汉、三国到六朝时代,进入第二个寒冷时期。

从公元600年到1000年,即隋唐时代,是第三个温暖期。

从公元1000到1200年,即南宋时代是第三个寒冷期,温度比现代要低1℃左右。

从公元1200到1300年,即宋末元初,是第四个温暖期,但是这次不像隋唐时那样温暖,表现在大象生存的北限,逐渐由淮河流域移到长江流域以南,如浙江、广东、云南等地。

在公元1300年以后,即明清时代以来,是第四个寒冷期,温度比现代要低1~2℃。

【解答】竺可桢认为我国近5000年来气候变化大致划分为四个时期:约公元前3000年~公元前1100年的温暖时期,公元前1100年~公元1400年的寒暖交错时期,公元1400年~ 1900年的寒冷时期,公元1900年以来的气候波动时期。

故答案为:(1)温暖;寒暖交错;寒冷;气候波动(2)波动上升;波动变化

14.【答案】 (1)14时;6时

(2)2333

【解析】【分析】一天内气温的高低变化,为气温的日变化。一般情况下,陆地上一天中的最高温值出现在14时前后,最低温值出现在日出前后。

【解答】(1)观察下表,可知一天中最高气温一般出现在14时,最低气温一般出现在6时。

(2)A、B两地的相对高度: 。

故答案为:(1)14时;6时(2)2333

三、解答题

15.【答案】 (1)B

(2)C

(3)D

【解析】【分析】气温是一种地理名词,一般指大气的温度。国际上标准气温度量单位是摄氏度(℃)。最高气温是一日内气温的最高值,一般出现在14-15时,最低气温一般出现在早晨5-6时。

【解答】(1)根据株洲市的气温日变化曲线来看,一天中的最高气温是39度,对应的时间是14时。

(2)气温的日较差的计算是一天中的最高气温与最低气温的差值。根据图中信息计算得出即可。即39-27.5=11.5

(3)根据一天的气温来看,最低气温都在27.5度,说明可能是夏季,气温比较高。农民采春茶一般在春季。

故答案为:(1)B(2)C(3)D。

四、实验探究题

16.【答案】 (1)14时;5时左右;17.6

(2)15.7

(3)气温日出前最低,午后2时左右最高,从日出后到午后2时逐渐升高,从午后2时到第二天日出前逐渐降低。

【解析】【分析】一天中气温的最高值与最低值的差,被称为气温日较差,它的大小反映了气温日变化的程度。

【解答】(1)这一天,北京最高气温出现在14时,最低气温出现在5时左右,气温最高值23.6℃与最低值6℃相差约17.6℃。

(2)(8.7+13.2+23.6+17.4)÷4=15.7 ℃,北京当天的平均气温约为15.7 ℃。

(3)当地气温在一天中变化的规律为:气温日出前最低,午后2时左右最高,从日出后到午后2时逐渐升高,从午后2时到第二天日出前逐渐降低。

故答案为:(1)14时;5时左右;17.6(2)15.7(3)气温日出前最低,午后2时左右最高,从日出后到午后2时逐渐升高,从午后2时到第二天日出前逐渐降低

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象