10.2《师说》课件 2021-2022学年统编版高中语文必修上册(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.2《师说》课件 2021-2022学年统编版高中语文必修上册(41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-15 21:20:03 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

韩愈

韩愈

字退之,河阳人,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

唐代著名的散文家,因在散文创作方面有突出成就,被后人尊为八大散文家之首。韩愈提倡儒家思想,他在文学上最大的功绩是倡导古文运动,主张学习先秦、两汉优秀散文传统,把当时的文体从矫揉造作的骈体文中解放出来,奠定了唐代古文的基础。

“古文运动”:

“古文运动”是唐代文学史上的一次文学革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的。韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们主张文章要像先秦两汉散文那样言之有物,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章;主张语言要新颖。对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新,词必己出”。经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐代实用散文的基础。韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”、“文道结合”的观点。主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

我国自古就有尊师重道的优良传统。但在历史上的魏晋南北朝时期,随着玄学和佛学的兴起,儒学一度衰落,师道也就愈来愈不被重视。当时仍沿袭着一种封建门阀制度,贵族子弟都可以入弘文馆、崇文馆和国子监。他们无论学业如何,都有官可做。

因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。在这种情况下,唐代散文家韩愈却大张旗鼓地宣扬自己的观点,批判“耻学于师”的陋习。

时代背景

是古代用记叙、议论或说明等方式来阐明事理的一种议论文文体,与“论”相比较,“说”较偏重于说明,而且往往带有杂文、杂感的性质;同时,“说”的内容、写法和风格较为灵活多样,所以后世对于论说文中的“说”,又有所谓“杂说”的称呼。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。《捕蛇者说》、《马说》、《爱莲说》等都属于“说”这种文体。

“说”

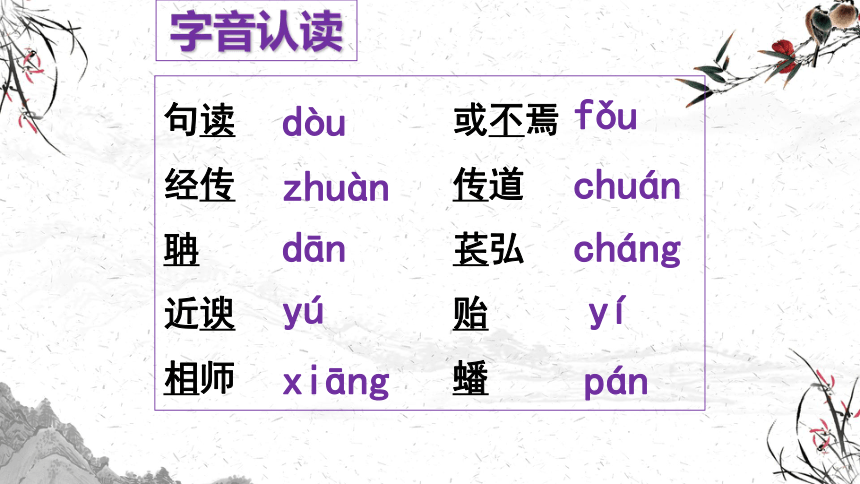

句读 或不焉

经传 传道

聃 苌弘

近谀 贻

相师 蟠

字音认读

dòu

fǒu

chuán

zhuàn

dān

cháng

yú

yí

xiāng

pán

研读第一段

者:辅助性代词,这里指“人 ” 。

学者:即求学的人

古之学者必有师

师者,所以传道受业解惑也。

“……者, ……也”是判断句的标志。

者:辅助性代词代词,放在主语后面,引出判断。

也:句末语气词,表判断的语气。

所以:

1、表示“‥‥‥的原因”。

2、表示“用来 ‥‥‥的”。

课文分析

道:道理,指儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的思想理论。

业:学业。

惑:疑难问题。

受:同“授”。

师者,所以传道受业解惑也。

惑而不从师,其为惑也,终不解矣

人非生而知之者,孰能无惑?

知:动词,懂得,明白。

之:代词,代道理,知识。

孰:谁,疑问代词。

惑:名词,疑难问题。

从:动词,跟随,追随。

为:动词,作为,成为。

解:理解。

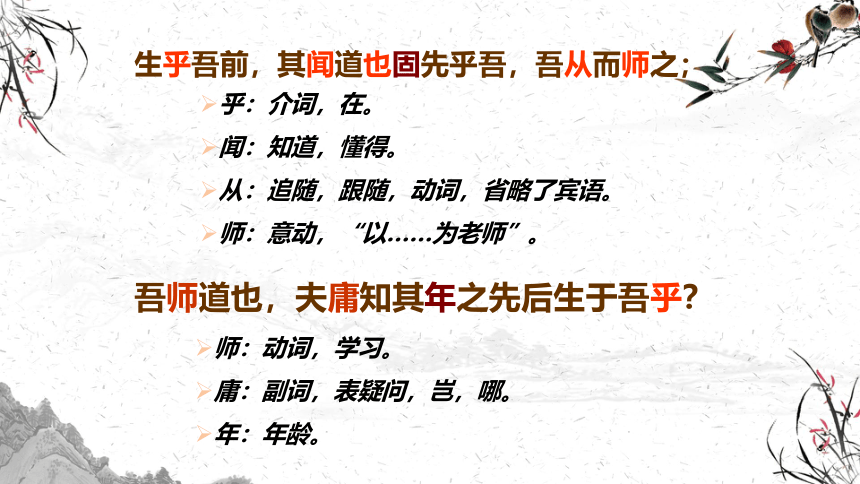

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;

乎:介词,在。

闻:知道,懂得。

从:追随,跟随,动词,省略了宾语。

师:意动,“以……为老师”。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

师:动词,学习。

庸:副词,表疑问,岂,哪。

年:年龄。

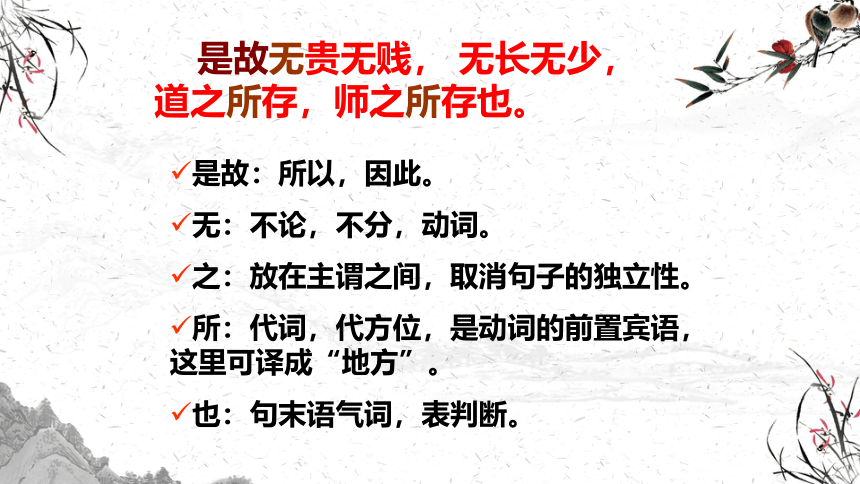

是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此。

无:不论,不分,动词。

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

所:代词,代方位,是动词的前置宾语,这里可译成“地方”。

也:句末语气词,表判断。

总结:第一自然段提出了怎样的中心论点? 从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

研读第二段

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣 !

师道:从师学习的风尚。师,动词,从师学习;道:名词,风尚。

欲:动词,想要。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

出:动词,超出。

远:多,形容词。

犹且:还,副词。

问:请教,动词。

今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚

下:低,形容词。耻:

意动,“以……为耻”。

圣:前一个“圣”,圣明的人,名词;

后一个“圣”,动词,圣明。

愚:与圣的用法一样。

其皆出于此乎?

其:疑问副词,难道;

此:介词,从。

爱其子,择师而教之

其:代词,他的;

此:连词,表顺承关系。

之:代词,代童子。

习:学习。

句读:句中停顿的语气所在。

彼童子之师,授之书习其句读者

于其身也,则耻师焉,惑矣。

其:代词,自己。

惑:糊涂,形容词。

非吾所谓传其道解其惑者也。

所谓:称呼的,说的。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,

句读,惑:都是前置宾语。

或:肯定性无定代词,有的人。

小学而大遗,吾未见其明也。

小:小的方面。

遗:遗漏,丢掉。

明:明智。

巫医乐师百工之人,不齿相师。

师(前)名词,表示“……的人”。

(后)动词,学习。

齿:“以……为耻”,意动。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

族:类。曰:称,说。

云:说,与者合在一起,表示“诸如此类的说法”。

则:连词,就。

彼于彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

彼:代词,当老师的(或当学生的)。道:学问道德水平。

羞:可羞愧。

盛:地位高。

谀:阿谀,奉承。

巫医乐师百工之人,君子不齿,

今其智乃反不能及,其可怪也矣!

齿:队列,不齿,不以为伍。

及:赶得上。

其:副词表反问,难道?

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

师:以……为师,意动。

郯子之徒,其贤不及孔子

徒:类,辈。

贤:道德、学问、才能。

论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

纵比 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚” 通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击”耻学于师“的社会风气。

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣”

自比 于其子 择师而教之 小学

于其身 耻师 大遗

横比 百工之人 不耻相师 士大夫之智不及巫医乐师百工之人

士大夫之族 曰师曰弟子……群聚而笑之

研读第三段

孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已

术业:学问和技艺。

攻:研究。

如:动词,象。

是:代词,这样子。

而已:句末语气词,罢了。

第三自然段举出备受封建文人推崇的孔子的例子,意在证明怎样的观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”

“道之所存,师之所存也。”

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

论证方法:举例论证、引用论证

分论点:圣人无常师

研读第四段

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

好:喜爱。

六艺经传:六艺,指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋〉。

通:普遍。

于:前一个是介词,表被动,被;后一个也是介词,从。

行:做。贻:赠送。

概括第四自然段的内容。

作者为什么称赞李蟠?

作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

交代写作缘由:作师说赠李蟠

(不拘于时 能行古道)

阅读分析第四段

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

文言知识归纳

1、师者,所以传道受业解惑也。

2、或师焉,或不焉。

通假字

受,通“授”,传授

不,通“否”,指不从师学习

2、古今异义

古之学者必有师:(古)泛指求学的人。 (今)指有专门学问的人。

所以传道受业解惑也:(古)1、用来…的办法(方式、工具、依据等);2、…的原因/凭借。 (今)表因果关系。

无贵无贱,无长无少:(古)无论,不论。(今)没有。

小学而大遗:(古)小的方面学到。(今)初等教育的学校。

2、古今异义

吾从而师之:(古)跟随 并且。(今)连词,表目的和结果

今之众人:(古)一般人、普通人。(今)许多的人。

非吾所谓传其道解其惑者也:(古)所说的。(今)含不承认的意思

师不必贤于弟子:(古)不一定。(今)不需要。

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

小学而大遗

位卑则足羞

吾从而师之

吾师道也

圣益圣,愚益愚

方位名词作动词,低于

词类活用现象

意动用法,以……为耻

形容词用作名词,小的方面,大的方面

意动用法,以……为羞

意动用法,以……为师

形作名,圣人、愚人

1、古之学者必有师

2、吾师道也

3、吾从而师之

4、师道之不传

5、巫医乐师百工

6、齐师伐我

名,老师

动,学习

意动,以…为师

动,从师

名,有专门技艺的人

名,军队

4、一词多义

师

1、师道之不传也久矣

2、传道受业解惑也

3、六艺经传皆通习之

4、朔气传金柝

动,流传

动,传授

名,解释经的书

动,传递,传送

4、一词多义

传

1 、其闻道也固先乎吾

2 、吾师道也

3 、道相似也

4 、师道之不传也久矣

5 、余嘉其能行古道

6 、策之不以其道

4、一词多义

道理

道理

道德学问

风尚

风尚

规律

道

判断句

被动句

①不拘于时

①道之所存,师之所存也。

②师者,所以传道受业解惑也。

③吾师道也

④彼童子之师,授之书而习其句读者

⑤非吾所谓传其道、解其惑者也

也

者

非

也

也

者

者也

于

5、特殊句式

②今其智乃反不能及(巫医乐师百工之人)

宾语前置句

①句读之不知,惑之不解

之

之

状语后置句

①其闻道也亦先乎吾

②而耻学于师

③师不必贤于弟子

④学于余

乎

于

于

于

省略句

①吾从(之)而师之

韩愈

韩愈

字退之,河阳人,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

唐代著名的散文家,因在散文创作方面有突出成就,被后人尊为八大散文家之首。韩愈提倡儒家思想,他在文学上最大的功绩是倡导古文运动,主张学习先秦、两汉优秀散文传统,把当时的文体从矫揉造作的骈体文中解放出来,奠定了唐代古文的基础。

“古文运动”:

“古文运动”是唐代文学史上的一次文学革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的。韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们主张文章要像先秦两汉散文那样言之有物,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章;主张语言要新颖。对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新,词必己出”。经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐代实用散文的基础。韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”、“文道结合”的观点。主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

我国自古就有尊师重道的优良传统。但在历史上的魏晋南北朝时期,随着玄学和佛学的兴起,儒学一度衰落,师道也就愈来愈不被重视。当时仍沿袭着一种封建门阀制度,贵族子弟都可以入弘文馆、崇文馆和国子监。他们无论学业如何,都有官可做。

因此,社会上产生了一种“耻学于师”的恶劣风气,求师学道往往会招来路人的讥笑。在这种情况下,唐代散文家韩愈却大张旗鼓地宣扬自己的观点,批判“耻学于师”的陋习。

时代背景

是古代用记叙、议论或说明等方式来阐明事理的一种议论文文体,与“论”相比较,“说”较偏重于说明,而且往往带有杂文、杂感的性质;同时,“说”的内容、写法和风格较为灵活多样,所以后世对于论说文中的“说”,又有所谓“杂说”的称呼。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。《捕蛇者说》、《马说》、《爱莲说》等都属于“说”这种文体。

“说”

句读 或不焉

经传 传道

聃 苌弘

近谀 贻

相师 蟠

字音认读

dòu

fǒu

chuán

zhuàn

dān

cháng

yú

yí

xiāng

pán

研读第一段

者:辅助性代词,这里指“人 ” 。

学者:即求学的人

古之学者必有师

师者,所以传道受业解惑也。

“……者, ……也”是判断句的标志。

者:辅助性代词代词,放在主语后面,引出判断。

也:句末语气词,表判断的语气。

所以:

1、表示“‥‥‥的原因”。

2、表示“用来 ‥‥‥的”。

课文分析

道:道理,指儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的思想理论。

业:学业。

惑:疑难问题。

受:同“授”。

师者,所以传道受业解惑也。

惑而不从师,其为惑也,终不解矣

人非生而知之者,孰能无惑?

知:动词,懂得,明白。

之:代词,代道理,知识。

孰:谁,疑问代词。

惑:名词,疑难问题。

从:动词,跟随,追随。

为:动词,作为,成为。

解:理解。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;

乎:介词,在。

闻:知道,懂得。

从:追随,跟随,动词,省略了宾语。

师:意动,“以……为老师”。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

师:动词,学习。

庸:副词,表疑问,岂,哪。

年:年龄。

是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此。

无:不论,不分,动词。

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

所:代词,代方位,是动词的前置宾语,这里可译成“地方”。

也:句末语气词,表判断。

总结:第一自然段提出了怎样的中心论点? 从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

研读第二段

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣 !

师道:从师学习的风尚。师,动词,从师学习;道:名词,风尚。

欲:动词,想要。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

出:动词,超出。

远:多,形容词。

犹且:还,副词。

问:请教,动词。

今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚

下:低,形容词。耻:

意动,“以……为耻”。

圣:前一个“圣”,圣明的人,名词;

后一个“圣”,动词,圣明。

愚:与圣的用法一样。

其皆出于此乎?

其:疑问副词,难道;

此:介词,从。

爱其子,择师而教之

其:代词,他的;

此:连词,表顺承关系。

之:代词,代童子。

习:学习。

句读:句中停顿的语气所在。

彼童子之师,授之书习其句读者

于其身也,则耻师焉,惑矣。

其:代词,自己。

惑:糊涂,形容词。

非吾所谓传其道解其惑者也。

所谓:称呼的,说的。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,

句读,惑:都是前置宾语。

或:肯定性无定代词,有的人。

小学而大遗,吾未见其明也。

小:小的方面。

遗:遗漏,丢掉。

明:明智。

巫医乐师百工之人,不齿相师。

师(前)名词,表示“……的人”。

(后)动词,学习。

齿:“以……为耻”,意动。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之

族:类。曰:称,说。

云:说,与者合在一起,表示“诸如此类的说法”。

则:连词,就。

彼于彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

彼:代词,当老师的(或当学生的)。道:学问道德水平。

羞:可羞愧。

盛:地位高。

谀:阿谀,奉承。

巫医乐师百工之人,君子不齿,

今其智乃反不能及,其可怪也矣!

齿:队列,不齿,不以为伍。

及:赶得上。

其:副词表反问,难道?

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

师:以……为师,意动。

郯子之徒,其贤不及孔子

徒:类,辈。

贤:道德、学问、才能。

论证方法:

对比论证

古之圣人 —— 今之众人

择师教子 —— 自身耻师

百工之人 —— 士大夫之族

对象 从师的态度 结果 论述中心

纵比 “今之众人” “耻学于师” “愚益愚” 通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击”耻学于师“的社会风气。

“古之圣人” “从师而问” “圣益圣”

自比 于其子 择师而教之 小学

于其身 耻师 大遗

横比 百工之人 不耻相师 士大夫之智不及巫医乐师百工之人

士大夫之族 曰师曰弟子……群聚而笑之

研读第三段

孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已

术业:学问和技艺。

攻:研究。

如:动词,象。

是:代词,这样子。

而已:句末语气词,罢了。

第三自然段举出备受封建文人推崇的孔子的例子,意在证明怎样的观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”

“道之所存,师之所存也。”

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

论证方法:举例论证、引用论证

分论点:圣人无常师

研读第四段

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

好:喜爱。

六艺经传:六艺,指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋〉。

通:普遍。

于:前一个是介词,表被动,被;后一个也是介词,从。

行:做。贻:赠送。

概括第四自然段的内容。

作者为什么称赞李蟠?

作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

交代写作缘由:作师说赠李蟠

(不拘于时 能行古道)

阅读分析第四段

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,委婉发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

文言知识归纳

1、师者,所以传道受业解惑也。

2、或师焉,或不焉。

通假字

受,通“授”,传授

不,通“否”,指不从师学习

2、古今异义

古之学者必有师:(古)泛指求学的人。 (今)指有专门学问的人。

所以传道受业解惑也:(古)1、用来…的办法(方式、工具、依据等);2、…的原因/凭借。 (今)表因果关系。

无贵无贱,无长无少:(古)无论,不论。(今)没有。

小学而大遗:(古)小的方面学到。(今)初等教育的学校。

2、古今异义

吾从而师之:(古)跟随 并且。(今)连词,表目的和结果

今之众人:(古)一般人、普通人。(今)许多的人。

非吾所谓传其道解其惑者也:(古)所说的。(今)含不承认的意思

师不必贤于弟子:(古)不一定。(今)不需要。

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

小学而大遗

位卑则足羞

吾从而师之

吾师道也

圣益圣,愚益愚

方位名词作动词,低于

词类活用现象

意动用法,以……为耻

形容词用作名词,小的方面,大的方面

意动用法,以……为羞

意动用法,以……为师

形作名,圣人、愚人

1、古之学者必有师

2、吾师道也

3、吾从而师之

4、师道之不传

5、巫医乐师百工

6、齐师伐我

名,老师

动,学习

意动,以…为师

动,从师

名,有专门技艺的人

名,军队

4、一词多义

师

1、师道之不传也久矣

2、传道受业解惑也

3、六艺经传皆通习之

4、朔气传金柝

动,流传

动,传授

名,解释经的书

动,传递,传送

4、一词多义

传

1 、其闻道也固先乎吾

2 、吾师道也

3 、道相似也

4 、师道之不传也久矣

5 、余嘉其能行古道

6 、策之不以其道

4、一词多义

道理

道理

道德学问

风尚

风尚

规律

道

判断句

被动句

①不拘于时

①道之所存,师之所存也。

②师者,所以传道受业解惑也。

③吾师道也

④彼童子之师,授之书而习其句读者

⑤非吾所谓传其道、解其惑者也

也

者

非

也

也

者

者也

于

5、特殊句式

②今其智乃反不能及(巫医乐师百工之人)

宾语前置句

①句读之不知,惑之不解

之

之

状语后置句

①其闻道也亦先乎吾

②而耻学于师

③师不必贤于弟子

④学于余

乎

于

于

于

省略句

①吾从(之)而师之

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读