人教版(五四制)八年级全一册化学 第七单元 课题1 燃烧和灭火(教案)

文档属性

| 名称 | 人教版(五四制)八年级全一册化学 第七单元 课题1 燃烧和灭火(教案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 48.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-16 07:18:03 | ||

图片预览

文档简介

聚焦教学重难点的教学设计与反思

课题名称:燃烧和灭火

姓名: 工作单位:

学科年级: 九年级化学 教材版本: 人教版

一、教学内容分析

《燃烧和灭火》是人教版九年级化学教材上册第七单元课题1的内容。是学生在对生活中的常见物质如空气、氧气、二氧化碳和水等有了一定了解的基础上学习的新内容。它对于以前知识是一种补充和完善,对于以后知识起铺垫的作用,是知识逐步向能力转换的一座桥梁。课题从学生日常生活中非常熟悉的燃烧入手,用科学探究的方法引导学生掌握燃烧的条件;根据学生日常生活中熄灭火的方法,引导分析归纳出灭火的原理和方法。通过学习,使学生再次体会,化学研究的就是我们身边的物质,同时对于增强化学教学的实践性、提高学生的科学素养,都是极其重要的。

二、教学目标

1、知识与技能: (1)认识燃烧的条件和灭火原理。 (2)通过活动与探究,培养学生的实验操作能力、观察能力、合作与交流能力。 (3)在学生体验科学探究过程中,培养学生思维能力,分析问题、解决问题的能力,提高学生的科学素养。 2、过程与方法: (1)通过实验探究燃烧的条件。 (2)能用化学科学知识解释日常生活中的某些燃烧现象。 (3)通过熄灭蜡烛了解灭火原理。 3、情感态度与价值观: (1)学习对获得的事实进行分析得出结论的科学方法。 (2)培养学生收集和处理信息的能力。 (3)增强环保意识、增强学生的社会责任感。

三、学习者特征分析

在学习本课题前学生的情况: 1、已有的知识:(1)燃烧的本质;(2)一些物质在空气或氧气中燃烧的现象;(3)生活中关于燃烧的常识。 2、欠缺的知识:(1)对“着火点”、“可燃物”等概念的理解和运用还比较模糊;(2)知道灭火的方法,但不知道原理,即“知其然而不知其所以然”; 3、学习的困难:在探究性实验中对于变量的控制问题,如“在什么情况下才需要使用控制变量”、“如何使用控制变量”、“控制变量是应注意哪些事项”等。

四、教学策略选择与设计

1、引导探究法:这节课的主要教学方法是引导探究法。中学化学课程标准提出科学课程应当通过科学探究的学习方式,让学生体验科学探究活动的过程和方法,还应当通过学生自主探究等活动来实现教育目标。九年级学生实验动手能力强,思维活跃,具有强烈的探究意识和获取新知识的需求,因此,我通过创设情境,提出问题,让学生根据问题进行猜想,并设计实验验证猜想。通过对实验现象的观察、讨论、分析进而深化理解知识。具体模式为: 创设情境→ 自主探究→ 归纳总结→ 联系生活。这样设计不仅满足了学生的需求,还能使学生从被动学习中解脱出来,主动参与、积极探究。 2、多媒体辅助教学法:利用多媒体技术既能营造良好的课堂氛围,又能将探究的方案、讨论的情景提前准备好,给学生更多的时间动手、思考和讨论。

五、教学重点及难点

1、教学重点:燃烧的条件。 2、教学难点:控制变量法探究燃烧的条件。

六、教学过程

教师活动 预设学生活动 设计意图

[创设情境,引入新课] 燃烧是常见的一种现象,它给人类带来了光明与温暖。从日常生活中的一日三餐,到高科技领域,都离不开燃烧。 【 图片展示】 列举燃烧的应用。 从生活中发现化学,体会到化学无处不在,让学生自己根据自己的生活经验与已有的知识体系对燃烧进行从感性到理性的再认识。

(一)燃烧的概念 【提出问题】 1、我们学过哪些物质的燃烧?实验现象是什么?请写出化学方程式。 2、比较这些物质燃烧的实验现象以及化学方程式,有哪些共同点 3、引导学生总结燃烧的概念: 燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应。 回忆,回答 观察,思考,讨论。 共同点:发光,放热,都与氧气反应,条件都相同:需要点燃。 从已有知识及经验进行比较、总结,加深学生对燃烧概念的理解。

(二)燃烧的条件探究 【图片展示】古人类“钻木取火”。 燃烧是人类最早使用的化学反应之一。燃烧,它开启了人类的智慧和文明。 【提出问题】在发明钻木取火之前,古人类只会利用山火,不会自己生火。古人类取火为什么要“钻木”?刚才复习的几种物质的燃烧,为什么都需要相同的条件“点燃”?燃烧需要哪些条件? 思考。 提出问题,激发学生的探究欲望,提高学生的课堂学习效率。

燃烧的条件探究(一) 【提出问题】下列哪些物质可以燃烧?石块、木条、酒精、石油、棉布、陶瓷 引导学生得出燃烧的条件之一:可燃物。 回答。 根据已有生活经验和已学知识解决问题,提高学生对获取知识的兴趣。

燃烧的条件探究(二) 【提出问题】木条是可燃物,但现在老师拿着的木条并没有燃烧。那可燃物燃烧还需要哪些条件呢?为什么需要“点燃?” 思考。 提出问题,层层深入,引导学生继续探究。

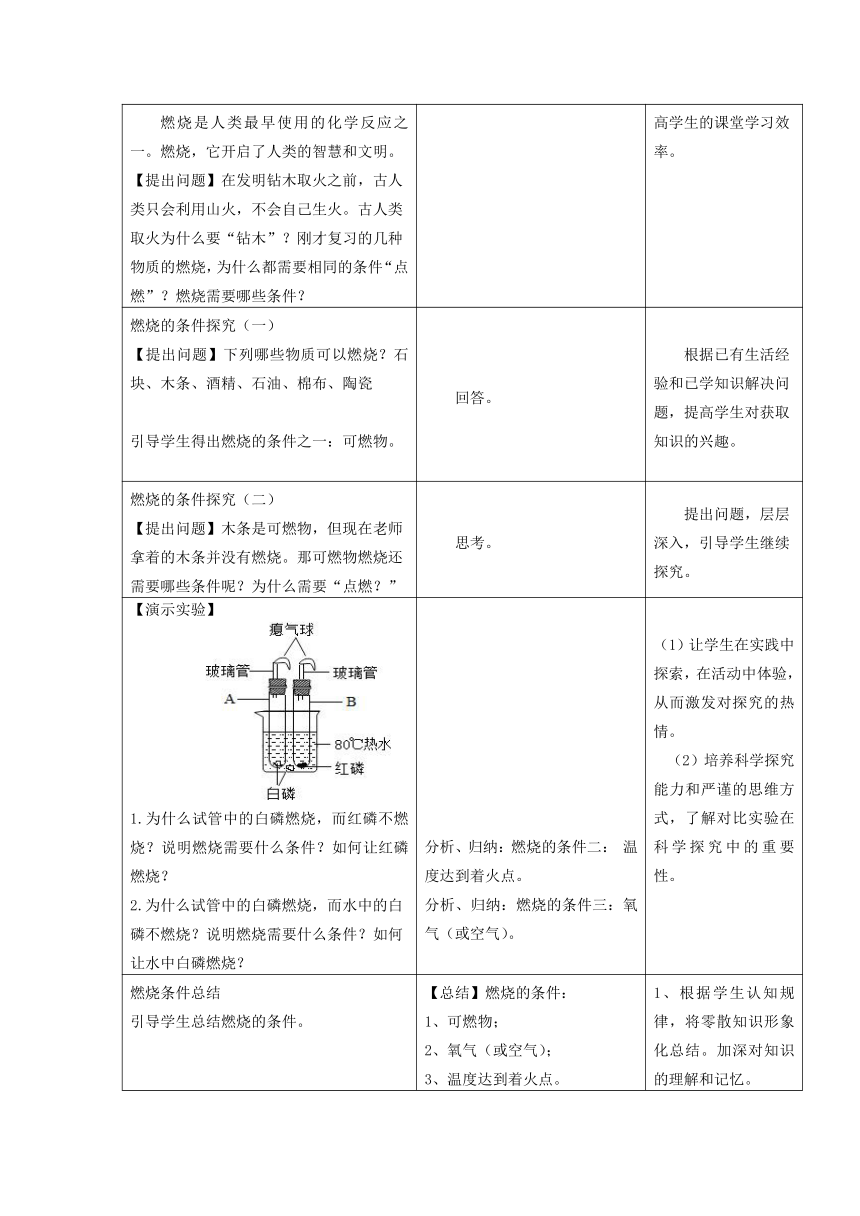

【演示实验】 1.为什么试管中的白磷燃烧,而红磷不燃烧?说明燃烧需要什么条件?如何让红磷燃烧? 2.为什么试管中的白磷燃烧,而水中的白磷不燃烧?说明燃烧需要什么条件?如何让水中白磷燃烧? 分析、归纳:燃烧的条件二: 温度达到着火点。 分析、归纳:燃烧的条件三:氧气(或空气)。 (1)让学生在实践中探索,在活动中体验,从而激发对探究的热情。 (2)培养科学探究能力和严谨的思维方式,了解对比实验在科学探究中的重要性。

燃烧条件总结 引导学生总结燃烧的条件。 【总结】燃烧的条件: 1、可燃物; 2、氧气(或空气); 3、温度达到着火点。 1、根据学生认知规律,将零散知识形象化总结。加深对知识的理解和记忆。 2、学生语言表达能力和总结归纳能力培养。

实验方案比较: 引导学生分析课本中的实验方案(如图一)与改进后的实验方案(如图二、三):为什么要对课本中的实验方案进行改进?改进后有什么优点? 思考,讨论,分析。 引导学生进行环保实验设计,培养学生的创新精神和环保意识。

(三)灭火的原理和方法 【提出问题】物质的燃烧不仅能给人类带来光明与温暖,造福人类,当用火不当时,也会发生火灾,威胁人们的生命和财产安全。那如何来灭火呢? 【师生活动】 (灭火大比拼)熄灭燃着的蜡烛并分析是什么原因让其灭火。(要求)同组准备尽量多的方案,然后交流。 引导学生分析每种方法灭火的原因,并进行分类。 交流灭火的具体措施:吹、扇、用水泼、用湿毛巾盖灭、用烧杯罩、用沙子覆盖等等。 分析、分类: 1、盖、罩:隔绝氧气。 2、吹、扇、湿毛巾、水:降低温度,使温度达不到可燃物的着火点。 3、剪:去掉可燃物 根据已有生活经验和已学知识解决问题,提高学生对获取知识的兴趣。

【总结】 引导学生进行归纳总结。 归纳、总结: 灭火的原理: 清除或隔离可燃物。 隔绝氧气。 3、降低温度到着火点以下。 【总结】灭火就是破坏燃烧的条件。 将零散知识进行归纳整理,培养学生的总结能力。

巩固练习:课本129页“讨论”。 讨论、完成问题。 学以致用及时巩固。

(四)课外延展:灭火与逃生 演示实验:1、那支蜡烛先熄灭?为什么? 2、如果遇到火灾,你如何逃离? 结论:当火灾发生时,应用湿毛巾捂住口鼻,并尽量伏地身子迅速逃生。 图片展示:灭火原理与逃生方法。 猜想。多数同学猜想矮蜡烛先熄灭,因为二氧化碳密度比空气密度大。当观看演示实验后,提出质疑,并思考原因。 知识碰撞,截然不同的实验现象给学生带来极大的冲击,印象深刻。 进行火灾与逃生安全教育,珍惜生命。

(五)小结: 燃烧的概念: 燃烧的条件: 3. 灭火的原理 小结。 整理、回顾本节所学内容,加深对知识的理解与记忆。

(六)课后练习 课本135页练习。

七、教学评价设计

能积极参与探究活动和小组讨论。 知道燃烧的条件和灭火的原理。 能根据灭火的原理提出具体可行的灭火方法。 知道火灾中的基本逃生知识。

八、板书设计

第七单元 燃料及其利用 课题1 燃料与灭火 燃烧的概念: 燃烧的条件: 可燃物; 氧气(或空气); 温度达到着火点。 灭火的原理: 清除或隔离可燃物; 隔绝氧气; 降低温度到着火点以下。

九、实践反思 本课教学过程中我充分联系生活实际,从最熟悉的生活中取材。根据本地、本校的实际情况,创造性地使用教材。通过活动与探究,学习对获得的事实进行分析,使学生掌握得出结论的科学方法,在实践中促进学生的发展。课堂活而有序、活而有效,教师起着组织者、引导者、合作者等作用,而学生的主体作用也有所体现。 课堂中能时刻关注并追随学生的思维活动,不断调整自己的思维活动,及时有目的地组织学生相互交流和讨论,巧妙诱导。点拨的方式也有一定的技巧性,既有利于培养学生交流与合作的能力,也有利于发展学生的评价能力,达到师生互动、主动建构的目的。 对教材中的红磷白磷燃烧实验进行改进,充分体现了“绿色化学”的理念。 不足之处: 1、做演示实验时,没有让学生直接参与,效果打折扣。 2、在学习“火灾与逃生”知识时,由于时间关系,学生讨论时间稍短,显得有些仓促。但这关乎我们的生命安全问题,因此其重要性不容忽视,以后可考虑在第二课时中来学习。

课题名称:燃烧和灭火

姓名: 工作单位:

学科年级: 九年级化学 教材版本: 人教版

一、教学内容分析

《燃烧和灭火》是人教版九年级化学教材上册第七单元课题1的内容。是学生在对生活中的常见物质如空气、氧气、二氧化碳和水等有了一定了解的基础上学习的新内容。它对于以前知识是一种补充和完善,对于以后知识起铺垫的作用,是知识逐步向能力转换的一座桥梁。课题从学生日常生活中非常熟悉的燃烧入手,用科学探究的方法引导学生掌握燃烧的条件;根据学生日常生活中熄灭火的方法,引导分析归纳出灭火的原理和方法。通过学习,使学生再次体会,化学研究的就是我们身边的物质,同时对于增强化学教学的实践性、提高学生的科学素养,都是极其重要的。

二、教学目标

1、知识与技能: (1)认识燃烧的条件和灭火原理。 (2)通过活动与探究,培养学生的实验操作能力、观察能力、合作与交流能力。 (3)在学生体验科学探究过程中,培养学生思维能力,分析问题、解决问题的能力,提高学生的科学素养。 2、过程与方法: (1)通过实验探究燃烧的条件。 (2)能用化学科学知识解释日常生活中的某些燃烧现象。 (3)通过熄灭蜡烛了解灭火原理。 3、情感态度与价值观: (1)学习对获得的事实进行分析得出结论的科学方法。 (2)培养学生收集和处理信息的能力。 (3)增强环保意识、增强学生的社会责任感。

三、学习者特征分析

在学习本课题前学生的情况: 1、已有的知识:(1)燃烧的本质;(2)一些物质在空气或氧气中燃烧的现象;(3)生活中关于燃烧的常识。 2、欠缺的知识:(1)对“着火点”、“可燃物”等概念的理解和运用还比较模糊;(2)知道灭火的方法,但不知道原理,即“知其然而不知其所以然”; 3、学习的困难:在探究性实验中对于变量的控制问题,如“在什么情况下才需要使用控制变量”、“如何使用控制变量”、“控制变量是应注意哪些事项”等。

四、教学策略选择与设计

1、引导探究法:这节课的主要教学方法是引导探究法。中学化学课程标准提出科学课程应当通过科学探究的学习方式,让学生体验科学探究活动的过程和方法,还应当通过学生自主探究等活动来实现教育目标。九年级学生实验动手能力强,思维活跃,具有强烈的探究意识和获取新知识的需求,因此,我通过创设情境,提出问题,让学生根据问题进行猜想,并设计实验验证猜想。通过对实验现象的观察、讨论、分析进而深化理解知识。具体模式为: 创设情境→ 自主探究→ 归纳总结→ 联系生活。这样设计不仅满足了学生的需求,还能使学生从被动学习中解脱出来,主动参与、积极探究。 2、多媒体辅助教学法:利用多媒体技术既能营造良好的课堂氛围,又能将探究的方案、讨论的情景提前准备好,给学生更多的时间动手、思考和讨论。

五、教学重点及难点

1、教学重点:燃烧的条件。 2、教学难点:控制变量法探究燃烧的条件。

六、教学过程

教师活动 预设学生活动 设计意图

[创设情境,引入新课] 燃烧是常见的一种现象,它给人类带来了光明与温暖。从日常生活中的一日三餐,到高科技领域,都离不开燃烧。 【 图片展示】 列举燃烧的应用。 从生活中发现化学,体会到化学无处不在,让学生自己根据自己的生活经验与已有的知识体系对燃烧进行从感性到理性的再认识。

(一)燃烧的概念 【提出问题】 1、我们学过哪些物质的燃烧?实验现象是什么?请写出化学方程式。 2、比较这些物质燃烧的实验现象以及化学方程式,有哪些共同点 3、引导学生总结燃烧的概念: 燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应。 回忆,回答 观察,思考,讨论。 共同点:发光,放热,都与氧气反应,条件都相同:需要点燃。 从已有知识及经验进行比较、总结,加深学生对燃烧概念的理解。

(二)燃烧的条件探究 【图片展示】古人类“钻木取火”。 燃烧是人类最早使用的化学反应之一。燃烧,它开启了人类的智慧和文明。 【提出问题】在发明钻木取火之前,古人类只会利用山火,不会自己生火。古人类取火为什么要“钻木”?刚才复习的几种物质的燃烧,为什么都需要相同的条件“点燃”?燃烧需要哪些条件? 思考。 提出问题,激发学生的探究欲望,提高学生的课堂学习效率。

燃烧的条件探究(一) 【提出问题】下列哪些物质可以燃烧?石块、木条、酒精、石油、棉布、陶瓷 引导学生得出燃烧的条件之一:可燃物。 回答。 根据已有生活经验和已学知识解决问题,提高学生对获取知识的兴趣。

燃烧的条件探究(二) 【提出问题】木条是可燃物,但现在老师拿着的木条并没有燃烧。那可燃物燃烧还需要哪些条件呢?为什么需要“点燃?” 思考。 提出问题,层层深入,引导学生继续探究。

【演示实验】 1.为什么试管中的白磷燃烧,而红磷不燃烧?说明燃烧需要什么条件?如何让红磷燃烧? 2.为什么试管中的白磷燃烧,而水中的白磷不燃烧?说明燃烧需要什么条件?如何让水中白磷燃烧? 分析、归纳:燃烧的条件二: 温度达到着火点。 分析、归纳:燃烧的条件三:氧气(或空气)。 (1)让学生在实践中探索,在活动中体验,从而激发对探究的热情。 (2)培养科学探究能力和严谨的思维方式,了解对比实验在科学探究中的重要性。

燃烧条件总结 引导学生总结燃烧的条件。 【总结】燃烧的条件: 1、可燃物; 2、氧气(或空气); 3、温度达到着火点。 1、根据学生认知规律,将零散知识形象化总结。加深对知识的理解和记忆。 2、学生语言表达能力和总结归纳能力培养。

实验方案比较: 引导学生分析课本中的实验方案(如图一)与改进后的实验方案(如图二、三):为什么要对课本中的实验方案进行改进?改进后有什么优点? 思考,讨论,分析。 引导学生进行环保实验设计,培养学生的创新精神和环保意识。

(三)灭火的原理和方法 【提出问题】物质的燃烧不仅能给人类带来光明与温暖,造福人类,当用火不当时,也会发生火灾,威胁人们的生命和财产安全。那如何来灭火呢? 【师生活动】 (灭火大比拼)熄灭燃着的蜡烛并分析是什么原因让其灭火。(要求)同组准备尽量多的方案,然后交流。 引导学生分析每种方法灭火的原因,并进行分类。 交流灭火的具体措施:吹、扇、用水泼、用湿毛巾盖灭、用烧杯罩、用沙子覆盖等等。 分析、分类: 1、盖、罩:隔绝氧气。 2、吹、扇、湿毛巾、水:降低温度,使温度达不到可燃物的着火点。 3、剪:去掉可燃物 根据已有生活经验和已学知识解决问题,提高学生对获取知识的兴趣。

【总结】 引导学生进行归纳总结。 归纳、总结: 灭火的原理: 清除或隔离可燃物。 隔绝氧气。 3、降低温度到着火点以下。 【总结】灭火就是破坏燃烧的条件。 将零散知识进行归纳整理,培养学生的总结能力。

巩固练习:课本129页“讨论”。 讨论、完成问题。 学以致用及时巩固。

(四)课外延展:灭火与逃生 演示实验:1、那支蜡烛先熄灭?为什么? 2、如果遇到火灾,你如何逃离? 结论:当火灾发生时,应用湿毛巾捂住口鼻,并尽量伏地身子迅速逃生。 图片展示:灭火原理与逃生方法。 猜想。多数同学猜想矮蜡烛先熄灭,因为二氧化碳密度比空气密度大。当观看演示实验后,提出质疑,并思考原因。 知识碰撞,截然不同的实验现象给学生带来极大的冲击,印象深刻。 进行火灾与逃生安全教育,珍惜生命。

(五)小结: 燃烧的概念: 燃烧的条件: 3. 灭火的原理 小结。 整理、回顾本节所学内容,加深对知识的理解与记忆。

(六)课后练习 课本135页练习。

七、教学评价设计

能积极参与探究活动和小组讨论。 知道燃烧的条件和灭火的原理。 能根据灭火的原理提出具体可行的灭火方法。 知道火灾中的基本逃生知识。

八、板书设计

第七单元 燃料及其利用 课题1 燃料与灭火 燃烧的概念: 燃烧的条件: 可燃物; 氧气(或空气); 温度达到着火点。 灭火的原理: 清除或隔离可燃物; 隔绝氧气; 降低温度到着火点以下。

九、实践反思 本课教学过程中我充分联系生活实际,从最熟悉的生活中取材。根据本地、本校的实际情况,创造性地使用教材。通过活动与探究,学习对获得的事实进行分析,使学生掌握得出结论的科学方法,在实践中促进学生的发展。课堂活而有序、活而有效,教师起着组织者、引导者、合作者等作用,而学生的主体作用也有所体现。 课堂中能时刻关注并追随学生的思维活动,不断调整自己的思维活动,及时有目的地组织学生相互交流和讨论,巧妙诱导。点拨的方式也有一定的技巧性,既有利于培养学生交流与合作的能力,也有利于发展学生的评价能力,达到师生互动、主动建构的目的。 对教材中的红磷白磷燃烧实验进行改进,充分体现了“绿色化学”的理念。 不足之处: 1、做演示实验时,没有让学生直接参与,效果打折扣。 2、在学习“火灾与逃生”知识时,由于时间关系,学生讨论时间稍短,显得有些仓促。但这关乎我们的生命安全问题,因此其重要性不容忽视,以后可考虑在第二课时中来学习。

同课章节目录

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的构成

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题1 质量守恒定律

- 课题2 如何正确书写化学方程式

- 课题3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动3 燃烧的条件

- 旧版目录

- 第五单元 物质组成的表示

- 课题2 燃料和热量

- 课题3 使用燃料对环境的影响