4.1原电池 教案1 (人教选修4)

文档属性

| 名称 | 4.1原电池 教案1 (人教选修4) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2012-09-24 21:35:12 | ||

图片预览

文档简介

第一节 原电池

教学目标

1、知识与技能:

⑴.体验化学能与电能相互转化的探究过程;

⑵.进一步了解原电池的工作原理,能够写出电极反应式和电池反应方程式。

2、过程与方法:

本节教学可采用实验探究法、比较法。通过对有无盐桥的原电池实验的研究分析,引导学生从电子转移角度理解化学能转化成电能的本质以及这种转化的综合利用价值。以实验为载体,创设问题情境,将实验探究与思考交流有机结合,将对原有知识的回顾与新知识的引入融为一体。

3、情感态度与价值观:

通过探究过程培养学生自主学习的能力和勇于探索科学知识的精神,通过交流讨论培养学生的合作意识,通过对知识的获取过程,使学生体验到成功的喜悦和乐趣。

教学过程:

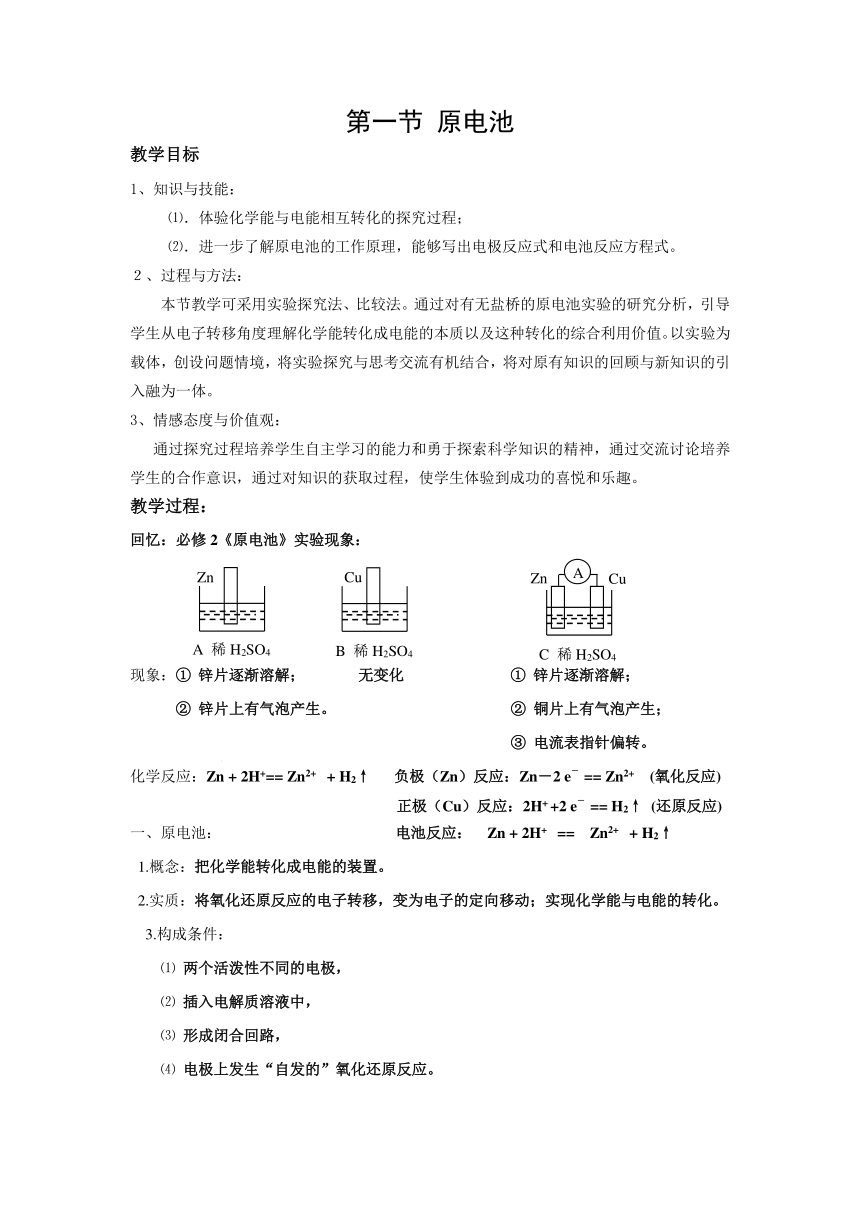

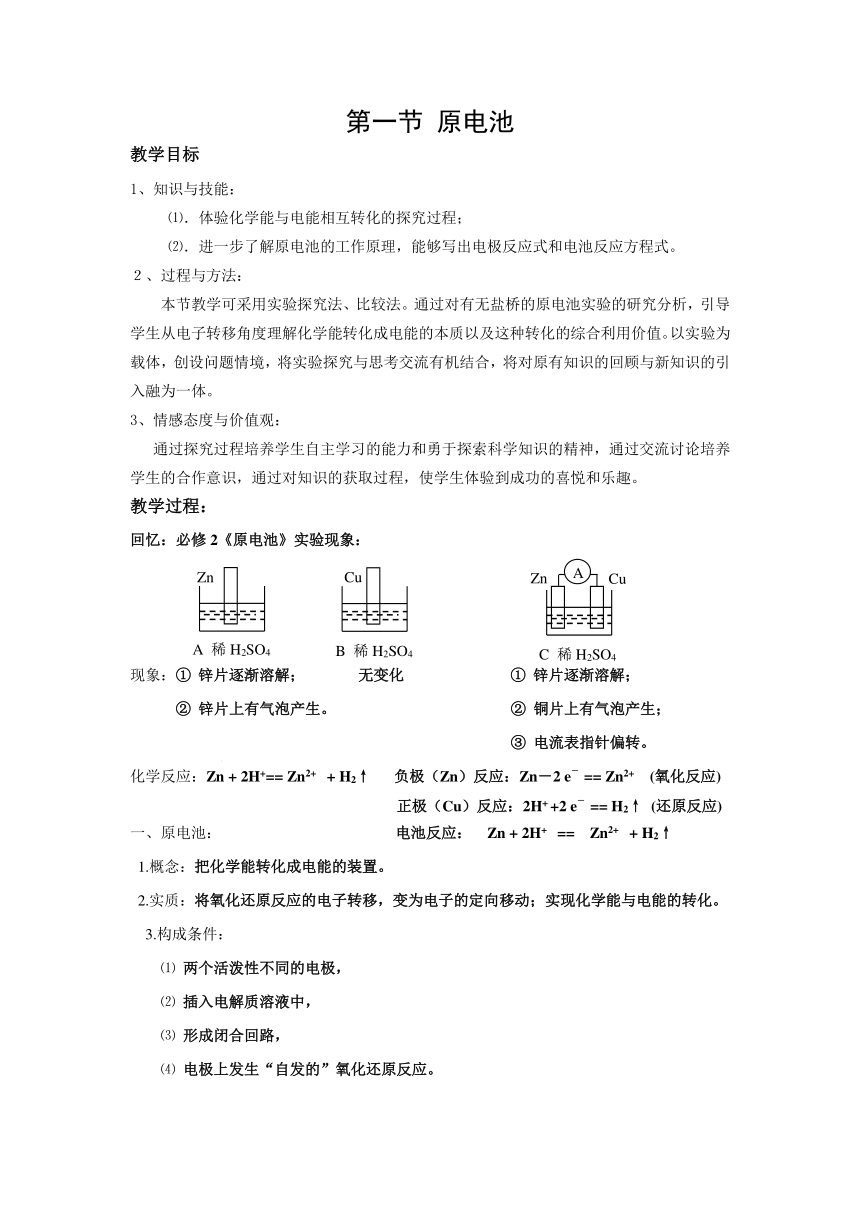

回忆:必修2《原电池》实验现象:

现象:① 锌片逐渐溶解; 无变化 ① 锌片逐渐溶解;

② 锌片上有气泡产生。 ② 铜片上有气泡产生;

③ 电流表指针偏转。

化学反应:Zn + 2H+== Zn2+ + H2↑ 负极(Zn)反应:Zn-2 e- == Zn2+ (氧化反应)

正极(Cu)反应:2H+ +2 e- == H2↑ (还原反应)

一、原电池: 电池反应: Zn + 2H+ == Zn2+ + H2↑

1.概念:把化学能转化成电能的装置。

2.实质:将氧化还原反应的电子转移,变为电子的定向移动;实现化学能与电能的转化。

3.构成条件:

⑴ 两个活泼性不同的电极,

⑵ 插入电解质溶液中,

⑶ 形成闭合回路,

⑷ 电极上发生“自发的”氧化还原反应。

4.电极名称及判断方法:原电池电极由 电极材料 决定。

⑴ 负极: 较 活泼的电极,(还原性 较强 的材料)

⑵ 正极: 较不 活泼的电极,(氧化性 较强 的材料)

5.电极反应:

⑴ 负极:发生 氧化 反应。

⑵ 正极:发生 还原 反应。

6.原电池中电子、离子流向:

电子: 从 负 极,通过 导 线 ,流向 正 极;

阴离子:从 正 极,通过 电解质溶液 ,流向 负 极;

阳离子:从 负 极,通过 电解质溶液 ,流向 正 极。

练习题:下列装置中能构成原电池的,判断其正、负极;不能构成原电池的,说明理由。

酒精是非电解质,

不能构成原电池。

设问:前面所学习的原电池能持续放电吗?

【补充实验】如右图原电池导线中串联小灯泡,

闭合电键。可见现象:

①灯泡 能 发光,亮度会 逐渐减弱,最后熄灭 ;说明:电流 不 稳定。

② 断开电键K后,可见:锌片上 仍有气泡产生 ;说明:反应 不易 控制。

③较长时间放电后,用手触摸烧杯外壁可感觉 发热 ;说明:化学能 没有全部 转化成电能。

设问:能否加以改进呢?

【实验4-1】

现象:⑴ 电流表指针 偏转,且指针偏转角度稳定 。———(电流较稳定。)

⑵ 锌片 溶解 ,铜片 上有紫红色固体覆盖 。

⑶ 移出盐桥后,电流表指针 回到零 ,锌片 不再溶解。———(反应可控。)

⑷ 用手触摸烧杯外壁, 未感发热 。———(电池效率较高。)

二、盐桥

1. 盐桥的作用:阅读72面课文,第3段。

⑴ 形成闭合回路,

⑵ 平衡两个半电池中溶液的电荷,使两个半电池溶液均保持电中性。

2. 半电池反应:负极(Zn)反应: Zn-2 e- == Zn2+ (氧化反应)

正极(Cu)反应: Cu2+ +2 e- == Cu (还原反应)

3. 总反应方程式: Zn + Cu2+ == Zn2+ + Cu

4. 原电池的符号:(—)Zn︱Zn2+‖Cu2+︱Cu (+)

三、原电池的设计:

《创新设计》典例2,训练2。

小结:

作业:教材73面1~5题在书上做,6题在练习本上做。

Cu

Zn

C 稀H2SO4

A

Cu

B 稀H2SO4

Zn

A 稀H2SO4

+

-

-

+

Cu

Fe

Fe

Cu

Al

Mg

Al

Mg

Cu

Fe

酒 精

CuSO4(aq)

稀H2SO4

NaOH(aq)

浓HNO3

Ag

Pt

HNO3

+

+

+

-

-

-

Cu

Zn

C 稀H2SO4

×

教学目标

1、知识与技能:

⑴.体验化学能与电能相互转化的探究过程;

⑵.进一步了解原电池的工作原理,能够写出电极反应式和电池反应方程式。

2、过程与方法:

本节教学可采用实验探究法、比较法。通过对有无盐桥的原电池实验的研究分析,引导学生从电子转移角度理解化学能转化成电能的本质以及这种转化的综合利用价值。以实验为载体,创设问题情境,将实验探究与思考交流有机结合,将对原有知识的回顾与新知识的引入融为一体。

3、情感态度与价值观:

通过探究过程培养学生自主学习的能力和勇于探索科学知识的精神,通过交流讨论培养学生的合作意识,通过对知识的获取过程,使学生体验到成功的喜悦和乐趣。

教学过程:

回忆:必修2《原电池》实验现象:

现象:① 锌片逐渐溶解; 无变化 ① 锌片逐渐溶解;

② 锌片上有气泡产生。 ② 铜片上有气泡产生;

③ 电流表指针偏转。

化学反应:Zn + 2H+== Zn2+ + H2↑ 负极(Zn)反应:Zn-2 e- == Zn2+ (氧化反应)

正极(Cu)反应:2H+ +2 e- == H2↑ (还原反应)

一、原电池: 电池反应: Zn + 2H+ == Zn2+ + H2↑

1.概念:把化学能转化成电能的装置。

2.实质:将氧化还原反应的电子转移,变为电子的定向移动;实现化学能与电能的转化。

3.构成条件:

⑴ 两个活泼性不同的电极,

⑵ 插入电解质溶液中,

⑶ 形成闭合回路,

⑷ 电极上发生“自发的”氧化还原反应。

4.电极名称及判断方法:原电池电极由 电极材料 决定。

⑴ 负极: 较 活泼的电极,(还原性 较强 的材料)

⑵ 正极: 较不 活泼的电极,(氧化性 较强 的材料)

5.电极反应:

⑴ 负极:发生 氧化 反应。

⑵ 正极:发生 还原 反应。

6.原电池中电子、离子流向:

电子: 从 负 极,通过 导 线 ,流向 正 极;

阴离子:从 正 极,通过 电解质溶液 ,流向 负 极;

阳离子:从 负 极,通过 电解质溶液 ,流向 正 极。

练习题:下列装置中能构成原电池的,判断其正、负极;不能构成原电池的,说明理由。

酒精是非电解质,

不能构成原电池。

设问:前面所学习的原电池能持续放电吗?

【补充实验】如右图原电池导线中串联小灯泡,

闭合电键。可见现象:

①灯泡 能 发光,亮度会 逐渐减弱,最后熄灭 ;说明:电流 不 稳定。

② 断开电键K后,可见:锌片上 仍有气泡产生 ;说明:反应 不易 控制。

③较长时间放电后,用手触摸烧杯外壁可感觉 发热 ;说明:化学能 没有全部 转化成电能。

设问:能否加以改进呢?

【实验4-1】

现象:⑴ 电流表指针 偏转,且指针偏转角度稳定 。———(电流较稳定。)

⑵ 锌片 溶解 ,铜片 上有紫红色固体覆盖 。

⑶ 移出盐桥后,电流表指针 回到零 ,锌片 不再溶解。———(反应可控。)

⑷ 用手触摸烧杯外壁, 未感发热 。———(电池效率较高。)

二、盐桥

1. 盐桥的作用:阅读72面课文,第3段。

⑴ 形成闭合回路,

⑵ 平衡两个半电池中溶液的电荷,使两个半电池溶液均保持电中性。

2. 半电池反应:负极(Zn)反应: Zn-2 e- == Zn2+ (氧化反应)

正极(Cu)反应: Cu2+ +2 e- == Cu (还原反应)

3. 总反应方程式: Zn + Cu2+ == Zn2+ + Cu

4. 原电池的符号:(—)Zn︱Zn2+‖Cu2+︱Cu (+)

三、原电池的设计:

《创新设计》典例2,训练2。

小结:

作业:教材73面1~5题在书上做,6题在练习本上做。

Cu

Zn

C 稀H2SO4

A

Cu

B 稀H2SO4

Zn

A 稀H2SO4

+

-

-

+

Cu

Fe

Fe

Cu

Al

Mg

Al

Mg

Cu

Fe

酒 精

CuSO4(aq)

稀H2SO4

NaOH(aq)

浓HNO3

Ag

Pt

HNO3

+

+

+

-

-

-

Cu

Zn

C 稀H2SO4

×