9《鱼我所欲也》课件(共29张PPT)

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

课

前

导

读

作者名片

孟子(约前372—前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一,被尊称为“亚圣”,与孔子并称“孔孟”。

他主张“仁政”,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,反对暴政害民。其言论编汇在《孟子》一书中。

作品简介

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共7篇。它不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极具特色的散文专集。其文气势磅礴,感情充沛,逻辑严密;善用比喻和寓言故事来说明复杂抽象的道理,雄辩滔滔,极富感染力;语言明白晓畅,平实浅显,又精炼准确。

朱熹将它与《论语》《大学》《中庸》合为“四书”。

背景链接

孟子所处的时代,是一个“上下交征利(上上下下互相争夺利益)”的时代。孟子认为,一国上下不顾道义地追逐名利,就会出现作乱犯上之事,必然导致国破家亡。所以,孟子甚至将“富”与“仁”对立起来。他在《鱼我所欲也》中提出的“舍生而取义”的观点,既是对人性的一种期望,也是对仁政的一种期待。

文体知识——诸子散文

春秋战国时期,“百家竞作,九流并起”,各个思想流派的代表人物纷纷著书立说,宣传自己的政治主张,这些著作被统称为“诸子散文”。

诸子散文思想上都坚持自己的政治主张、社会理想和思想观点,各抒己见,文风上各具风采。这一时期比较重要的学派有儒、法、道、墨四家,代表作有《论语》《老子》《墨子》《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》等。

ù

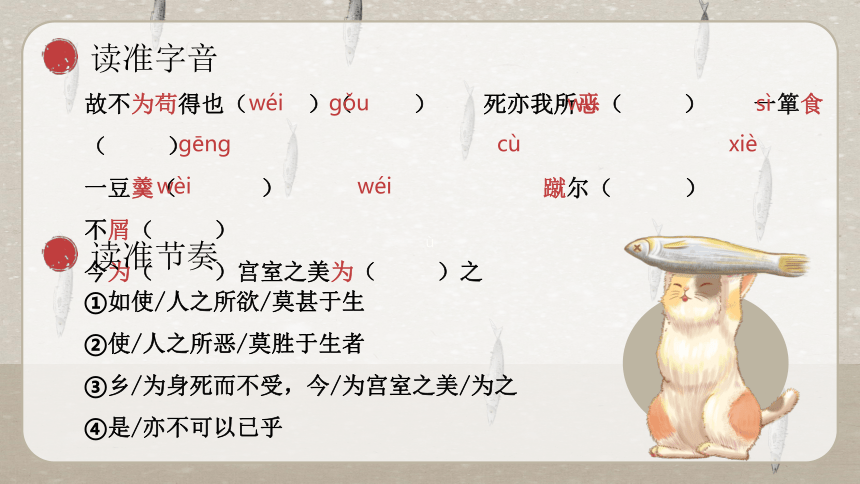

读准字音

故不为苟得也( )( ) 死亦我所恶( ) 一箪食( )

一豆羹( ) 蹴尔( ) 不屑( )

今为( )宫室之美为( )之

读准节奏

①如使/人之所欲/莫甚于生

②使/人之所恶/莫胜于生者

③乡/为身死而不受,今/为宫室之美/为之

④是/亦不可以已乎

wéi

gǒu

wù

sì

gēng

cù

xiè

wèi

wéi

要求:读准字音、读准节奏、读出感情。

齐读课文

疏

通

文

意

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不 为 苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

喜爱

即“兼得”,同时获得

舍弃,放下

比

所以

做

苟且取得

讨厌,厌恶

祸患,灾难

同“避”,躲避

鱼,是我所喜爱的;熊掌,也是我所喜爱的。(如果)这两种东西不能同时得到,(我就)放弃鱼而选择熊掌。生命,也是我所喜爱的;道义,也是我所喜爱的。(如果)这两样东西不能同时得到,(我就)舍弃生命而选取道义。生命也是我所喜爱的,但是我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡也是我所讨厌的,但我讨厌的还有超过死亡的事,所以有的祸患我不躲避。

如使人之所欲莫甚于生,则凡 可以 得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

假如

没有

凡是

可以用来

什么(手段)不用呢?

假如

同“避’,躲避

凭借这种方法

因此,所以

不仅,不只是

这种心

丧失

假如人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是可以用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?假如人们所讨厌的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来躲避祸患的事,哪一样不可以做呢?凭借这种方法就能够活命,可是有的人却不肯采用;凭借这种方法就能够躲避祸患,可是有的人也不肯采用。因此,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西,所厌恶的有比死亡更严重的事情 。不是只有贤能的人有这种心,人人都有,不过贤能的人能够不丧失它罢了。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼仪而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

没有礼貌地吆喝着给他。

踩踏

认为不值得,表示轻视而不肯接受。

优厚的俸禄

同“辨”,辨别

有什么益处

侍奉

感激

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。没有礼貌地吆喝着给他,过路的饥民也不肯接受;踩踏后给他,乞丐也不肯接受。(有的人)见了优厚的俸禄不辨别是否合乎礼仪就接受了,(这样)优厚的俸禄对我有什么益处呢!为了住宅的华丽、妻妾的侍奉、所认识的穷困的人感激我吗?

同“欤”,语气词

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

同“向”,先前,从前

为了

动词,接受

停止

本性。这里指人的羞恶之心

叫作

先前(有人)为了(礼义)宁愿死也不接受,现在(有人)为了住宅的华美却接受了;先前(有人)为了(礼义)宁愿死也不接受,现在(有人)为了妻妾的侍奉却接受了;先前(有人)为了(礼义)宁愿死也不接受,现在(有人)为了所认识的穷困的人感激自己却接受了:这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫作丧失了人的羞恶之心。

品

读

课

文

把握中心论点

文中哪句话可以作为全文的中心论点?是如何提出的?这样提出的好处是什么?

舍生而取义者也。

由比喻引出,以“鱼”喻“生”,以“熊掌”喻“义”,点明“义”的价值高于生命,提出“舍生取义”的论点。

先设喻而后提出论点,由此及彼,由浅入深,运用比喻论证,引出“生”与“义”的论题,使读者通俗易懂。

梳理论证思路

阅读教材P49课后习题第一题,将图表补充完整,理清作者的论证思路。

何不用

舍生而取义

所恶有甚于死者

患有所不辟

所恶莫甚于死者

何不为

有不为

为宫室之美为之,为妻妾之奉为之,为……为之

品读,理解内容

第一段结尾的“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”和文章的最后一句“此之谓失其本心”的“本心”各指什么?

“本心”指的是“人的羞恶之心”,“是心”指的是“这种心”,其义和“本心”相同。

孟子提出的“性善论”,认为恻隐、羞恶、辞让、是非四种情感(四心)是仁、义、礼、智的萌芽。仁、义、礼、智这四种德行即来自这四种情感,故称四端。孟子把四心作为完美人格心性的起码价值尺度,认为假如没有同情恻隐之心、羞恶廉耻之心、礼敬谦让之心、葆是伐非之心,那他就是一个心性有缺陷的人,一个麻木的人,一个不合格的人。

孟子的性善论

品读,理解内容

既然“箪食”“豆羹”“得之则生,弗得则死”,为什么“行道之人不受”“乞人不屑”?

因为是用“呼尔”和“蹴尔”的方式给与的,这种行为是轻视,是带有侮辱性的施舍,说明在“生”面前,尊严更重要。

品读,理解内容

“万钟”指什么?“宫室之美”“妻妾之奉”“所识穷乏者得我”分别指什么?“万钟”和“宫室之美”“妻妾之奉”“所识穷乏者得我”之间是什么关系?

“万钟”指利益;“宫室之美”“妻妾之奉”“所识穷乏者得我”分别指权利、美色、虚荣,统称为欲望。

利益是欲望的折射,满足欲望是追求利益的目的。

品读,理解内容

“乡为身死而不受,今为……今为所识穷乏者得我而为之”运用了今昔对比,作用是什么?

写出了一些人在追求利益的过程中逐渐丧失了本心,词锋针对仕宦之徒。也与前文中的“人皆有之,贤者能勿丧耳”相呼应,说明这些人已经失去了本心。

赏

析

语

言

比喻。“生”比作“鱼”,“义”比作“熊掌”。

A

B

对比。生和义对比;死与不义对比;今与昔对比。

C

排比。增强语势和论辩的力量。

修辞方法

比喻论证

A

B

举例论证

C

对比论证

论证方法

逻辑严密。

A

B

善用比喻和举例论证。

C

语句流畅,气势充沛。

写作特色

早在几千年前,孟子就提出了“鱼与熊掌不可兼得”的问题和应当“舍生取义”的观点,那么在现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当做出怎样的选择呢?

拓展延伸

文

言

积

累

同

学

们

下

课

·九年级下册第三单元

课

前

导

读

作者名片

孟子(约前372—前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一,被尊称为“亚圣”,与孔子并称“孔孟”。

他主张“仁政”,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,反对暴政害民。其言论编汇在《孟子》一书中。

作品简介

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共7篇。它不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极具特色的散文专集。其文气势磅礴,感情充沛,逻辑严密;善用比喻和寓言故事来说明复杂抽象的道理,雄辩滔滔,极富感染力;语言明白晓畅,平实浅显,又精炼准确。

朱熹将它与《论语》《大学》《中庸》合为“四书”。

背景链接

孟子所处的时代,是一个“上下交征利(上上下下互相争夺利益)”的时代。孟子认为,一国上下不顾道义地追逐名利,就会出现作乱犯上之事,必然导致国破家亡。所以,孟子甚至将“富”与“仁”对立起来。他在《鱼我所欲也》中提出的“舍生而取义”的观点,既是对人性的一种期望,也是对仁政的一种期待。

文体知识——诸子散文

春秋战国时期,“百家竞作,九流并起”,各个思想流派的代表人物纷纷著书立说,宣传自己的政治主张,这些著作被统称为“诸子散文”。

诸子散文思想上都坚持自己的政治主张、社会理想和思想观点,各抒己见,文风上各具风采。这一时期比较重要的学派有儒、法、道、墨四家,代表作有《论语》《老子》《墨子》《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》等。

ù

读准字音

故不为苟得也( )( ) 死亦我所恶( ) 一箪食( )

一豆羹( ) 蹴尔( ) 不屑( )

今为( )宫室之美为( )之

读准节奏

①如使/人之所欲/莫甚于生

②使/人之所恶/莫胜于生者

③乡/为身死而不受,今/为宫室之美/为之

④是/亦不可以已乎

wéi

gǒu

wù

sì

gēng

cù

xiè

wèi

wéi

要求:读准字音、读准节奏、读出感情。

齐读课文

疏

通

文

意

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不 为 苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

喜爱

即“兼得”,同时获得

舍弃,放下

比

所以

做

苟且取得

讨厌,厌恶

祸患,灾难

同“避”,躲避

鱼,是我所喜爱的;熊掌,也是我所喜爱的。(如果)这两种东西不能同时得到,(我就)放弃鱼而选择熊掌。生命,也是我所喜爱的;道义,也是我所喜爱的。(如果)这两样东西不能同时得到,(我就)舍弃生命而选取道义。生命也是我所喜爱的,但是我所喜爱的还有胜过生命的东西,所以我不做苟且偷生的事;死亡也是我所讨厌的,但我讨厌的还有超过死亡的事,所以有的祸患我不躲避。

如使人之所欲莫甚于生,则凡 可以 得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

假如

没有

凡是

可以用来

什么(手段)不用呢?

假如

同“避’,躲避

凭借这种方法

因此,所以

不仅,不只是

这种心

丧失

假如人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是可以用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?假如人们所讨厌的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来躲避祸患的事,哪一样不可以做呢?凭借这种方法就能够活命,可是有的人却不肯采用;凭借这种方法就能够躲避祸患,可是有的人也不肯采用。因此,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西,所厌恶的有比死亡更严重的事情 。不是只有贤能的人有这种心,人人都有,不过贤能的人能够不丧失它罢了。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼仪而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

没有礼貌地吆喝着给他。

踩踏

认为不值得,表示轻视而不肯接受。

优厚的俸禄

同“辨”,辨别

有什么益处

侍奉

感激

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。没有礼貌地吆喝着给他,过路的饥民也不肯接受;踩踏后给他,乞丐也不肯接受。(有的人)见了优厚的俸禄不辨别是否合乎礼仪就接受了,(这样)优厚的俸禄对我有什么益处呢!为了住宅的华丽、妻妾的侍奉、所认识的穷困的人感激我吗?

同“欤”,语气词

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

同“向”,先前,从前

为了

动词,接受

停止

本性。这里指人的羞恶之心

叫作

先前(有人)为了(礼义)宁愿死也不接受,现在(有人)为了住宅的华美却接受了;先前(有人)为了(礼义)宁愿死也不接受,现在(有人)为了妻妾的侍奉却接受了;先前(有人)为了(礼义)宁愿死也不接受,现在(有人)为了所认识的穷困的人感激自己却接受了:这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫作丧失了人的羞恶之心。

品

读

课

文

把握中心论点

文中哪句话可以作为全文的中心论点?是如何提出的?这样提出的好处是什么?

舍生而取义者也。

由比喻引出,以“鱼”喻“生”,以“熊掌”喻“义”,点明“义”的价值高于生命,提出“舍生取义”的论点。

先设喻而后提出论点,由此及彼,由浅入深,运用比喻论证,引出“生”与“义”的论题,使读者通俗易懂。

梳理论证思路

阅读教材P49课后习题第一题,将图表补充完整,理清作者的论证思路。

何不用

舍生而取义

所恶有甚于死者

患有所不辟

所恶莫甚于死者

何不为

有不为

为宫室之美为之,为妻妾之奉为之,为……为之

品读,理解内容

第一段结尾的“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”和文章的最后一句“此之谓失其本心”的“本心”各指什么?

“本心”指的是“人的羞恶之心”,“是心”指的是“这种心”,其义和“本心”相同。

孟子提出的“性善论”,认为恻隐、羞恶、辞让、是非四种情感(四心)是仁、义、礼、智的萌芽。仁、义、礼、智这四种德行即来自这四种情感,故称四端。孟子把四心作为完美人格心性的起码价值尺度,认为假如没有同情恻隐之心、羞恶廉耻之心、礼敬谦让之心、葆是伐非之心,那他就是一个心性有缺陷的人,一个麻木的人,一个不合格的人。

孟子的性善论

品读,理解内容

既然“箪食”“豆羹”“得之则生,弗得则死”,为什么“行道之人不受”“乞人不屑”?

因为是用“呼尔”和“蹴尔”的方式给与的,这种行为是轻视,是带有侮辱性的施舍,说明在“生”面前,尊严更重要。

品读,理解内容

“万钟”指什么?“宫室之美”“妻妾之奉”“所识穷乏者得我”分别指什么?“万钟”和“宫室之美”“妻妾之奉”“所识穷乏者得我”之间是什么关系?

“万钟”指利益;“宫室之美”“妻妾之奉”“所识穷乏者得我”分别指权利、美色、虚荣,统称为欲望。

利益是欲望的折射,满足欲望是追求利益的目的。

品读,理解内容

“乡为身死而不受,今为……今为所识穷乏者得我而为之”运用了今昔对比,作用是什么?

写出了一些人在追求利益的过程中逐渐丧失了本心,词锋针对仕宦之徒。也与前文中的“人皆有之,贤者能勿丧耳”相呼应,说明这些人已经失去了本心。

赏

析

语

言

比喻。“生”比作“鱼”,“义”比作“熊掌”。

A

B

对比。生和义对比;死与不义对比;今与昔对比。

C

排比。增强语势和论辩的力量。

修辞方法

比喻论证

A

B

举例论证

C

对比论证

论证方法

逻辑严密。

A

B

善用比喻和举例论证。

C

语句流畅,气势充沛。

写作特色

早在几千年前,孟子就提出了“鱼与熊掌不可兼得”的问题和应当“舍生取义”的观点,那么在现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当做出怎样的选择呢?

拓展延伸

文

言

积

累

同

学

们

下

课

·九年级下册第三单元

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读