第7课 隋唐制度的变化与创新 课件

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

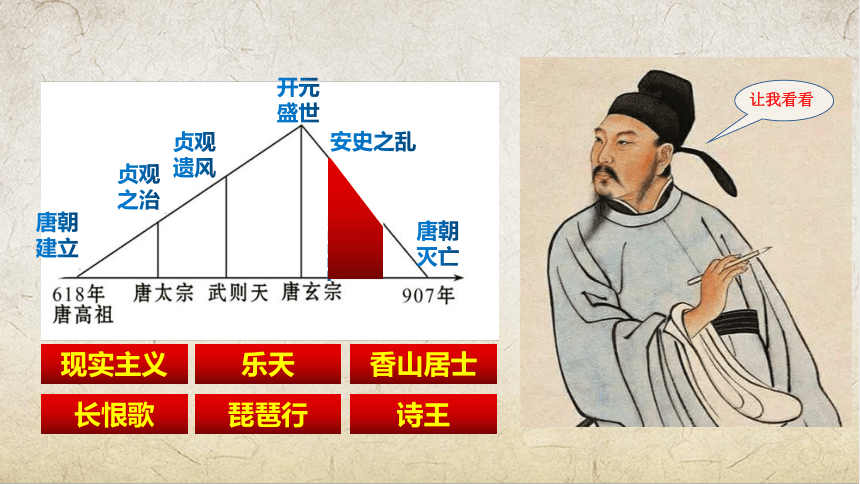

让我看看

现实主义

乐天

香山居士

长恨歌

诗王

琵琶行

唐朝

建立

贞观

之治

贞观

遗风

开元

盛世

唐朝

灭亡

安史之乱

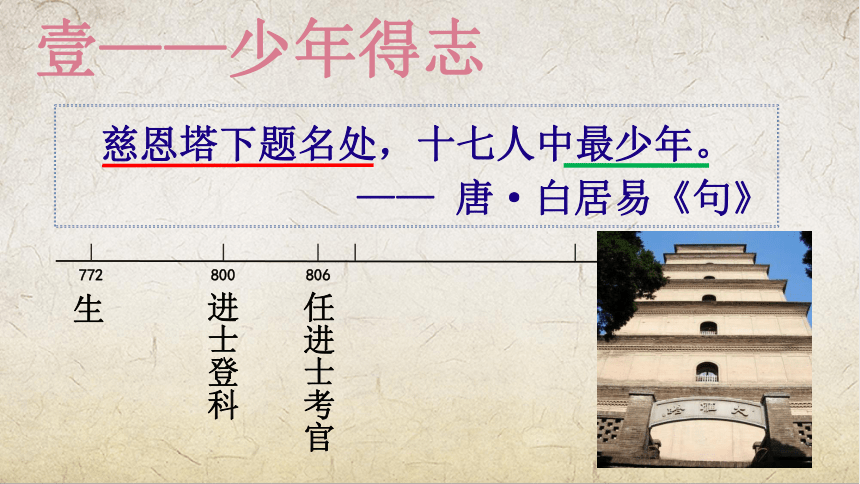

慈恩塔下题名处,十七人中最少年。

—— 唐·白居易《句》

壹——少年得志

800

进士登科

806

任进士考官

772

生

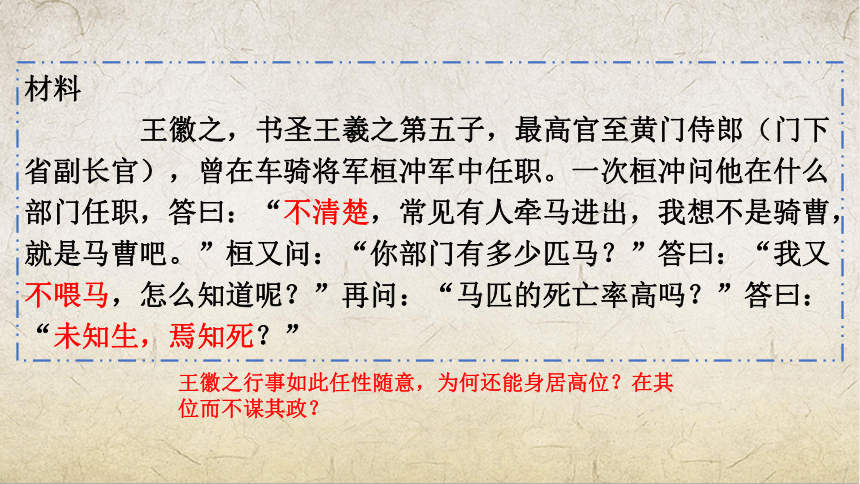

材料

王徽之,书圣王羲之第五子,最高官至黄门侍郎(门下省副长官),曾在车骑将军桓冲军中任职。一次桓冲问他在什么部门任职,答曰:“不清楚,常见有人牵马进出,我想不是骑曹,就是马曹吧。”桓又问:“你部门有多少匹马?”答曰:“我又不喂马,怎么知道呢?”再问:“马匹的死亡率高吗?”答曰:“未知生,焉知死?”

王徽之行事如此任性随意,为何还能身居高位?在其位而不谋其政?

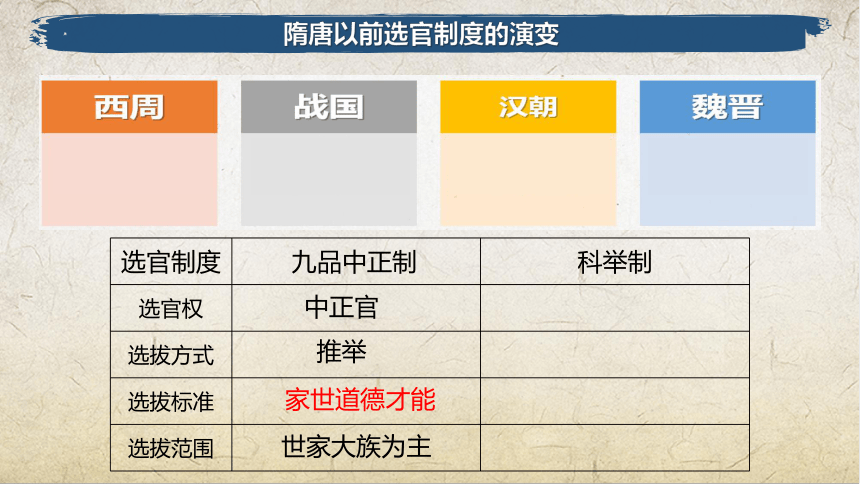

选官制度 九品中正制 科举制

选官权

选拔方式

选拔标准

选拔范围

中正官

推举

世家大族为主

家世道德才能

隋唐以前选官制度的演变

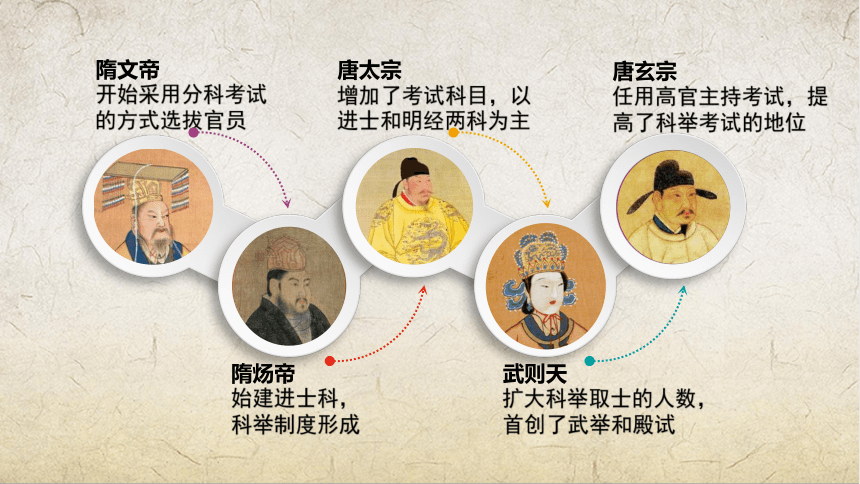

隋文帝

开始采用分科考试的方式选拔官员

隋炀帝

始建进士科,科举制度形成

武则天

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

唐太宗

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

唐玄宗

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

选官制度的演变

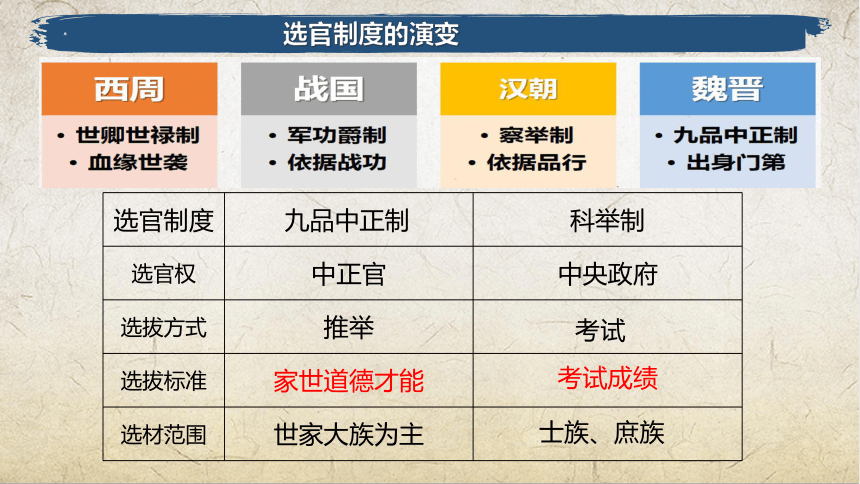

选官制度 九品中正制 科举制

选官权 中正官

选拔方式 推举

选拔标准 家世道德才能

选材范围 世家大族为主

中央政府

考试

士族、庶族

考试成绩

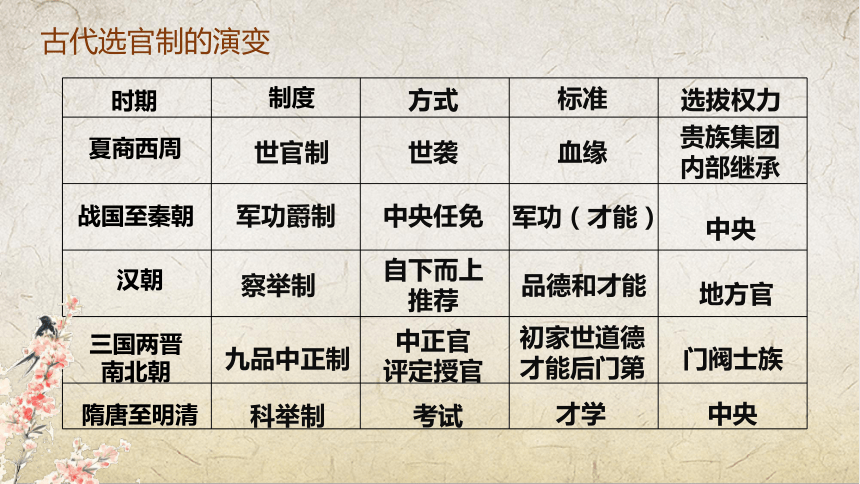

时期

制度

方式

标准

选拔权力

夏商西周

战国至秦朝

汉朝

三国两晋

南北朝

世官制

世袭

血缘

贵族集团内部继承

军功爵制

中央任免

军功(才能)

中央

隋唐至明清

察举制

自下而上推荐

品德和才能

地方官

九品中正制

初家世道德才能后门第

中正官

评定授官

门阀士族

科举制

考试

才学

中央

古代选官制的演变

加强中央集权

材料 (科举制度)“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了个遥远的榜样“。

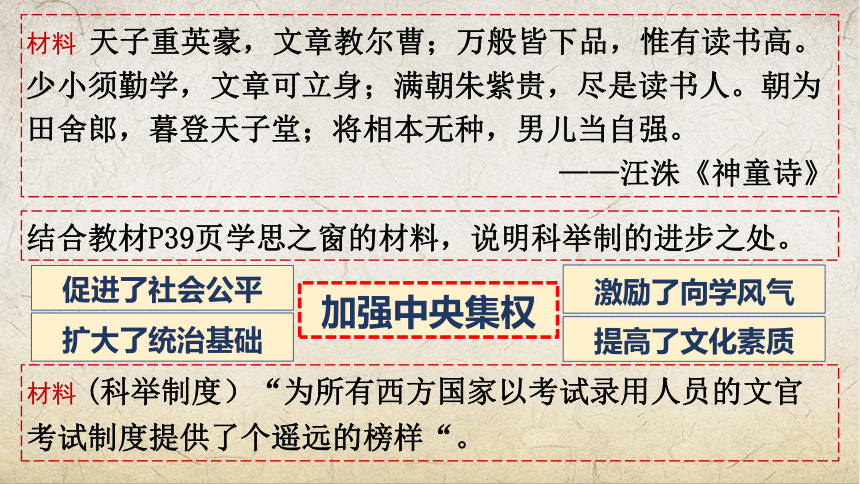

结合教材P39页学思之窗的材料,说明科举制的进步之处。

材料 天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,惟有读书高。少小须勤学,文章可立身;满朝朱紫贵,尽是读书人。朝为田舍郎,暮登天子堂;将相本无种,男儿当自强。

——汪洙《神童诗》

促进了社会公平

扩大了统治基础

激励了向学风气

提高了文化素质

贰——宦海沉浮

昔为凤阁郎,今为二千石。

——唐·白居易《咏怀》

772

800

806

808

821

842

进士登科

任进士考官

左拾遗

中书舍人

刑部尚书致仕

生

中书省(起草) 门下省(审核) 尚书省(执行)

兵部 吏部 礼部 工部 户部 刑部

皇帝

最近有女眷反映,宫中女厕不够啊!

男厕太多,增加女厕!

没毛病

开干!

欧了

【情景再现】假如当时皇帝得知有女眷反映宫中女厕不足的情况,在三省六部制的中央官制下将会如何解决这一问题呢?

草拟

审核

执行

时期

西汉

魏晋南北朝

隋唐

武帝前

武帝后

中枢机构

权力分配

趋势

三公九卿

中外朝制

三省制

三省六部制

丞相集决策、行政、用人、审议和司法于一身

中朝决策,外朝执行

三省共同辅助决策

中书起草诏令、门下封驳审议、尚书执行

削弱相权

加强皇权

宰相权力

不断分化

小结:古代中枢政务机构演变

叁——忧国忧民

国家定两税,本意在忧人。

——唐·白居易《重赋》

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

——唐·白居易《卖炭翁》

文章合为时而著,歌诗合为事而作。

——白居易

以人丁为依据的人头税即丁税

以田亩为基础的土地税,即田税

以成年男子为基础的徭役和兵役

百 姓

国 家

纳税

维持国家运转

百姓缴纳的赋税给国家提供资金。国家用其养兵卫国、赈灾、修建工程、支付官员工资等维持国家运转,为百姓创造一个稳定的生活环境。百姓与国家是相互依存的关系

保国安民是上位者应尽的职责

依法纳税是每个国民应尽的义务

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cù)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

版籍记载不真实

征税官随意征收

逃户避税现象多

政府财政收入下降

阅读课本40页【史料阅读】,思考唐德宗为何接受杨炎的意见?

征税对象

征收形式

征税依据

征收户税和地税

按春秋两季征税

按人丁和财产

地主、农民、商人

扩大收税对象

简化收税名目

保证国家财政收入

减轻政府对人民的人身控制

加强政府统治

有利经济发展

赋税制度的变化,反映出国家对农民的人身控制逐渐放松,直到两税法实行,征税的主要标准从人丁转为财产。

减轻农民负担

家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。

——《观刈麦》

身外充征赋,上以奉君亲。

国家定两税,本意在爱人。

——《重赋》

且喜赋敛毕,幸闻闾井安。

——《征秋税毕题郡南亭》

时期

赋税制度

征收依据

春秋末期

“相地而衰征”“初税亩”

以土地为主

汉

编户制度

魏晋南北朝

租调制

……

隋唐

唐中期

租庸调制

两税法

以人丁为主

以人丁为主

以人丁和财产为主

以人丁为主

……

……

小结:古代赋税制度演变

文章已满行人耳,一度思卿一怆然。

——唐(宣宗)·李忱《吊白居易》

772

846

800

806

808

821

842

进士登科

任进士考官

左拾遗

中书舍人

刑部尚书致仕

生

卒

从九品中正制到科举制

从三省制到三省六部制

从租调制到两税法

本课小结

——为国家选拔优秀的人才

——优秀的人才组成政府

——政府运作有了经济来源

为隋唐的强盛奠定了制度基础

拓展探究:

钱穆在《中国历代政治得失》中谈道:“政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。”

请结合古代中国政治制度演变的史实,谈谈你对“变”与“不变”的理解。

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是中华民族最深沉的民族禀赋。

——习近平

创 新

当堂巩固

1.唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。

唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了

A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放

【解析】材料“参知政事”为副宰相,“平章事”或“同三品”等参与决策,都是为了分割相权,加强君主专制,故选A项;材料不能推断参与决策的官员是贵族身份,无法体现出贵族化趋势,排除B项;政事堂是唐朝中央中枢机构,并非“外朝”,排除C项;材料介绍政事堂官员的组成,没有涉及决策过程的透明开放,排除D项。

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

让我看看

现实主义

乐天

香山居士

长恨歌

诗王

琵琶行

唐朝

建立

贞观

之治

贞观

遗风

开元

盛世

唐朝

灭亡

安史之乱

慈恩塔下题名处,十七人中最少年。

—— 唐·白居易《句》

壹——少年得志

800

进士登科

806

任进士考官

772

生

材料

王徽之,书圣王羲之第五子,最高官至黄门侍郎(门下省副长官),曾在车骑将军桓冲军中任职。一次桓冲问他在什么部门任职,答曰:“不清楚,常见有人牵马进出,我想不是骑曹,就是马曹吧。”桓又问:“你部门有多少匹马?”答曰:“我又不喂马,怎么知道呢?”再问:“马匹的死亡率高吗?”答曰:“未知生,焉知死?”

王徽之行事如此任性随意,为何还能身居高位?在其位而不谋其政?

选官制度 九品中正制 科举制

选官权

选拔方式

选拔标准

选拔范围

中正官

推举

世家大族为主

家世道德才能

隋唐以前选官制度的演变

隋文帝

开始采用分科考试的方式选拔官员

隋炀帝

始建进士科,科举制度形成

武则天

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

唐太宗

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

唐玄宗

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

选官制度的演变

选官制度 九品中正制 科举制

选官权 中正官

选拔方式 推举

选拔标准 家世道德才能

选材范围 世家大族为主

中央政府

考试

士族、庶族

考试成绩

时期

制度

方式

标准

选拔权力

夏商西周

战国至秦朝

汉朝

三国两晋

南北朝

世官制

世袭

血缘

贵族集团内部继承

军功爵制

中央任免

军功(才能)

中央

隋唐至明清

察举制

自下而上推荐

品德和才能

地方官

九品中正制

初家世道德才能后门第

中正官

评定授官

门阀士族

科举制

考试

才学

中央

古代选官制的演变

加强中央集权

材料 (科举制度)“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了个遥远的榜样“。

结合教材P39页学思之窗的材料,说明科举制的进步之处。

材料 天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,惟有读书高。少小须勤学,文章可立身;满朝朱紫贵,尽是读书人。朝为田舍郎,暮登天子堂;将相本无种,男儿当自强。

——汪洙《神童诗》

促进了社会公平

扩大了统治基础

激励了向学风气

提高了文化素质

贰——宦海沉浮

昔为凤阁郎,今为二千石。

——唐·白居易《咏怀》

772

800

806

808

821

842

进士登科

任进士考官

左拾遗

中书舍人

刑部尚书致仕

生

中书省(起草) 门下省(审核) 尚书省(执行)

兵部 吏部 礼部 工部 户部 刑部

皇帝

最近有女眷反映,宫中女厕不够啊!

男厕太多,增加女厕!

没毛病

开干!

欧了

【情景再现】假如当时皇帝得知有女眷反映宫中女厕不足的情况,在三省六部制的中央官制下将会如何解决这一问题呢?

草拟

审核

执行

时期

西汉

魏晋南北朝

隋唐

武帝前

武帝后

中枢机构

权力分配

趋势

三公九卿

中外朝制

三省制

三省六部制

丞相集决策、行政、用人、审议和司法于一身

中朝决策,外朝执行

三省共同辅助决策

中书起草诏令、门下封驳审议、尚书执行

削弱相权

加强皇权

宰相权力

不断分化

小结:古代中枢政务机构演变

叁——忧国忧民

国家定两税,本意在忧人。

——唐·白居易《重赋》

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

——唐·白居易《卖炭翁》

文章合为时而著,歌诗合为事而作。

——白居易

以人丁为依据的人头税即丁税

以田亩为基础的土地税,即田税

以成年男子为基础的徭役和兵役

百 姓

国 家

纳税

维持国家运转

百姓缴纳的赋税给国家提供资金。国家用其养兵卫国、赈灾、修建工程、支付官员工资等维持国家运转,为百姓创造一个稳定的生活环境。百姓与国家是相互依存的关系

保国安民是上位者应尽的职责

依法纳税是每个国民应尽的义务

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cù)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

版籍记载不真实

征税官随意征收

逃户避税现象多

政府财政收入下降

阅读课本40页【史料阅读】,思考唐德宗为何接受杨炎的意见?

征税对象

征收形式

征税依据

征收户税和地税

按春秋两季征税

按人丁和财产

地主、农民、商人

扩大收税对象

简化收税名目

保证国家财政收入

减轻政府对人民的人身控制

加强政府统治

有利经济发展

赋税制度的变化,反映出国家对农民的人身控制逐渐放松,直到两税法实行,征税的主要标准从人丁转为财产。

减轻农民负担

家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。

——《观刈麦》

身外充征赋,上以奉君亲。

国家定两税,本意在爱人。

——《重赋》

且喜赋敛毕,幸闻闾井安。

——《征秋税毕题郡南亭》

时期

赋税制度

征收依据

春秋末期

“相地而衰征”“初税亩”

以土地为主

汉

编户制度

魏晋南北朝

租调制

……

隋唐

唐中期

租庸调制

两税法

以人丁为主

以人丁为主

以人丁和财产为主

以人丁为主

……

……

小结:古代赋税制度演变

文章已满行人耳,一度思卿一怆然。

——唐(宣宗)·李忱《吊白居易》

772

846

800

806

808

821

842

进士登科

任进士考官

左拾遗

中书舍人

刑部尚书致仕

生

卒

从九品中正制到科举制

从三省制到三省六部制

从租调制到两税法

本课小结

——为国家选拔优秀的人才

——优秀的人才组成政府

——政府运作有了经济来源

为隋唐的强盛奠定了制度基础

拓展探究:

钱穆在《中国历代政治得失》中谈道:“政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。”

请结合古代中国政治制度演变的史实,谈谈你对“变”与“不变”的理解。

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是中华民族最深沉的民族禀赋。

——习近平

创 新

当堂巩固

1.唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。

唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了

A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放

【解析】材料“参知政事”为副宰相,“平章事”或“同三品”等参与决策,都是为了分割相权,加强君主专制,故选A项;材料不能推断参与决策的官员是贵族身份,无法体现出贵族化趋势,排除B项;政事堂是唐朝中央中枢机构,并非“外朝”,排除C项;材料介绍政事堂官员的组成,没有涉及决策过程的透明开放,排除D项。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进