蒹葭

图片预览

文档简介

课件56张PPT。语文 九年级 下册《诗经·蒹葭》人教版新课标四川犍为纪家九年制学校 李六宏教学目标1、了解有关《诗经》的常识;

2、体味诗歌朦胧凄清的意境;

3、感受中国诗歌含蓄表达的传统,培养审美情趣 教学重点:

体味诗歌朦胧凄清的意境

教学难点:“水”“伊人”等意象的理解 教学方法

讨论,点拨

导入 中国是一个诗的国度,中国的古典诗词灿若星河,佳篇如林,诗歌以她完美的艺术形式,不朽的审美价值哺育了无数才华卓绝的文人墨客。在中国诗歌这条源远流长的文化长河之中,我们跨越千年的时空向远古走去,去探寻诗歌光辉的源头,我们一路走过了元曲、宋词、唐诗,走过了汉赋、楚辞,当我们穿过岸边依依的杨柳,拂开水上参差的荇菜,我们听到了雎鸠关关的鸣叫之声,听到了伐木者坎坎的伐檀之声,看到了深秋清晨泛白芦花,看到了寒冬时节霏霏的雨雪……

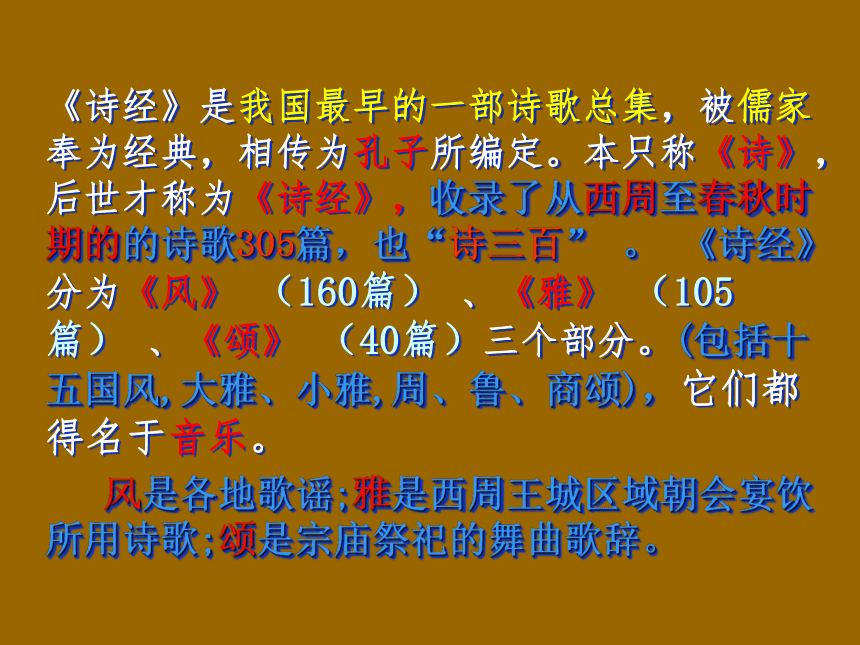

三千年前的那块小洲,三千年前河畔的每一株草、每一缕风,岁月的风尘无法将之覆盖,时光的流逝无法将之湮灭。这节课,让我们徜徉于《诗经》的网上艺术殿堂,去聆听三千年华夏先民的吟唱,去感受公元前东方文明的辉煌。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,被儒家奉为经典,相传为孔子所编定。本只称《诗》,后世才称为《诗经》,收录了从西周至春秋时期的的诗歌305篇,也“诗三百” 。 《诗经》分为《风》 (160篇) 、《雅》 (105篇) 、《颂》 (40篇)三个部分。(包括十五国风,大雅、小雅,周、鲁、商颂),它们都得名于音乐。

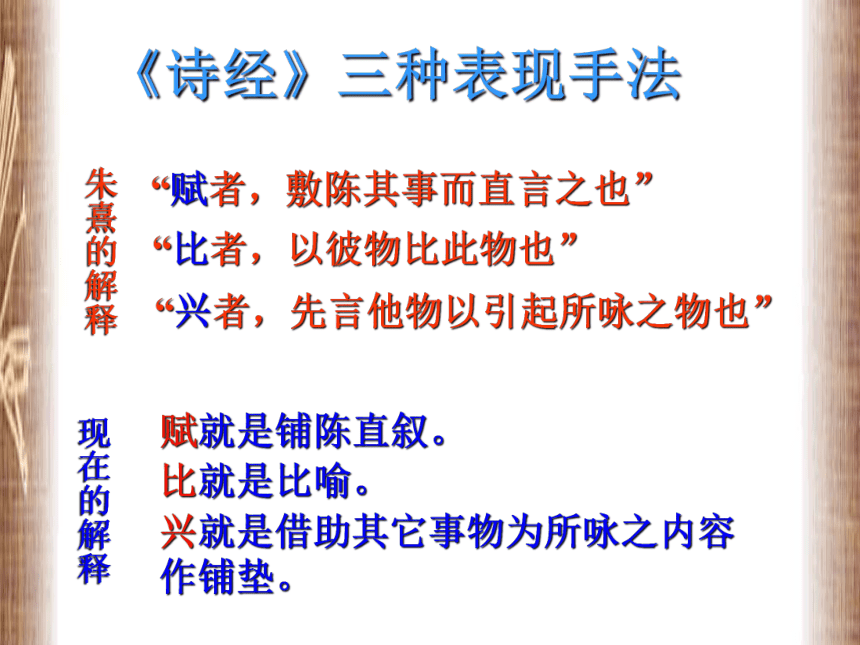

风是各地歌谣;雅是西周王城区域朝会宴饮所用诗歌;颂是宗庙祭祀的舞曲歌辞。《诗经》三种表现手法朱熹的解释现在的解释

《诗经》以四言为主,兼有杂言。

在结构上多采用重章叠句的形式加强抒情效果。每一章只变换几个字,却能收到回旋跌宕的艺术效果。

在语言上多采用双声叠韵、叠字连绵词来状物、拟声、穷貌。“以少总多,情貌无遗”。

此外,《诗经》在押韵上有的句句押韵,有的隔句押韵,有的一韵到底,有的中途转韵,现代诗歌的用韵规律在《诗经》中几乎都已经具备了。 《诗经》六义:

风雅颂

赋比兴。汉武帝将《诗》《书》《礼》《易》《春秋》称为五经诗经.蒹葭导入新课播放歌曲《在水一方》

这是一首改编自《蒹葭》的歌,足见此首诗对后世创作影响之大、魅力无穷。播放背景音乐蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

朗读正音

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。jiān jiāyī rénsù huíqī qīX īméijīchísìzhǐ下列字词的读音你还记得吗?蒹 葭 伊 人 溯 洄

萋 萋 晞 湄

跻 坻 涘 沚jiān jiāyī rénsù huíqī qīX īméi jīchísì zhǐ解题 《蒹葭》选自十五《国风》的 ,属秦国民歌。“秦风”多言车马田猎,粗犷质朴,而本诗却神韵缥缈,引人遐想,也是一首优美的怀人诗作。

蒹葭的意思是 ,皆生于水边。《秦风》“芦苇”蒹 葭蒹 葭 苍 苍 , 白 露 为 霜 。 所 谓 伊 人 , 在 水 一 方 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 长 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 央 。

蒹 葭 凄 凄 , 白 露 未 晞 。 所 谓 伊 人 , 在 水 之 湄 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 跻 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 坻 。

蒹 葭 采 采 , 白 露 未 已 。 所 谓 伊 人 , 在 水 之 涘 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 右 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 沚 。学生结合注释,译读全诗。 提示:诗歌重在吟诵、品味。在译诗时,要运用联想、想象,在头脑中浮现此情此景蒹 葭 苍 苍 , 白 露 为 霜 。 所 谓 伊 人 , 在 水 一 方 。 溯 洄 从 之 , 道阻 且 长 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 央 。苍苍:茂盛的样子

伊人:那人,指所爱的人

溯洄:逆流而上 洄:上水,逆流

从:跟随,这里是追寻的意思

阻:艰险

溯 游:顺流而下

宛:好像、仿佛第一节释词第一节翻译 蒹 葭 蒹 葭 苍 苍 ,白 露 为 霜 。 所 谓 伊 人 , 在 水 一 方 。 溯 洄 从 之 ,道阻 且 长 。 游游 从 之 ,在 水 中 央 。芦苇密密又苍苍,晶莹露水结成霜。我心中那好人儿,伫立在那河水旁。逆流而上去找她,道路险阻又太长。顺流而下去寻她,仿佛就在水中央.。蒹 葭 萋 萋 , 白 露 未 晞 。 所 谓 伊 人 , 在 水 之 湄 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 跻 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 坻 。 萋萋:茂盛的样子

晞:干

湄:岸边,水草交接的地方

跻:高

坻:水中的高地第二节释词第二节翻译 蒹 葭 蒹 葭 萋 萋 ,白 露 未 晞 。 所 谓 伊 人 ,在 水 之 湄 。 溯 洄 从 之 ,道 阻 且 跻 。 溯 游 从 之 ,宛 在 水 中 坻 。芦苇茂盛密又繁,晶莹露水还未干。我心中那好人儿,伫立在那河水边。逆流而上去找她,道路崎岖难登攀。顺流而下去寻她,仿佛就在水中滩。 蒹 葭 采 采 , 白 露 未 已 。 所 谓 伊 人 , 在 水 之 涘 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 右 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 沚 。采采:茂盛,众多

未 已:还没有完 已:停止

涘:水边

右:弯曲

沚:水中的小块陆地第三节释词 第三节翻译 蒹 葭 蒹 葭 采 采 , 白 露 未 已 。 所 谓 伊 人 , 在 水 之 涘 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 右 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中沚 。芦苇片片根连根,晶莹露珠如泪痕。我心中那好人儿,伫立在那河水边。逆流而上去找她,路途艰险如弯绳。顺流而下去寻她,仿佛就在水中洲。美读全诗,重在鉴赏

请同学们谈初读诗歌的感受。走近主人公深秋的早晨,诗中的主人公在做什么?

他的心绪如何?

在你的想象中,他是一个怎样的人物?

你从诗中哪些词句中可以窥见其内心?走近主人公回答:他炽热爱恋着心上人,于是在一个深秋的早晨去执著地追求伊人,但是可望不可即,追求无着。

他的心绪,从满怀期待热烈企慕,到焦灼急切,最后惆怅无奈,怅然若失。

主人公的形象:情真意切,执著追求,百折不挠,坚贞不渝。

走近主人公蒹葭的变化:从芦苇生长状态的变化,渲染深秋凄凉气氛愈来愈浓,烘托主人公所处环境十分冷清,心境越来越寂寞、无望、凄凉。

白露的变换:朝露成霜又随太阳升起,逐渐蒸发,刻画了时间的流逝,说明诗人来得早,等得久,但伊人宛在,觅人无踪,何等焦急惆怅!

伊人所在地点的变换:形象地刻画了伊人忽远忽近,时隐时现,缥缈朦胧之美,反衬主人公追寻之焦灼和困难。

道路的变换:描绘出寻见伊人的困难重重,主人公愈发无望的失意惆怅。关于这首诗的主旨全诗记述了主人公寻找伊人的经过,抒发了追

寻不得的惆怅感受,塑造了一个情真意切,执

著追求,坚守信念的人物形象。总结 看来本诗的确“言有尽而意无穷”,给了我们无限丰富的想象、开拓、创造的空间。正是这种多重意境交相叠合的开放式结构,使这首言情之作成为极富张力,意蕴宏深,多姿多彩的诗的极品。1、请你用一句话概括出这首诗的主要内容。明确:《蒹葭》是一篇美丽的情歌,相望伊人,可望而不可即,饱含无限情意全诗三章,每一章在表达方式上有什么共同特点?明确:每一章都是首二句写景,后六句抒情。全诗熔写景、抒情于一炉。诗歌描绘了一种怎样的景象?表达了诗人怎样的心境?明确:“蒹葭苍苍,白露为霜”,展现了一幅萧瑟冷落的秋景,给全诗笼罩了一层凄清落寞的情调。诗人抓住秋色独有的特征,不惜用浓墨重彩反复进行描绘,渲染深秋空寂悲凉的氛围,以抒写诗人怅然若失而又热烈企慕的心境。《蒹葭》这首诗是怎样表现诗人执著的爱情追求的?明确: 从内容来看,每章前两句写景,点明节令,烘托气氛;后六句写寻求“伊人”的情况。全诗回旋三叠,反复歌咏。诗人热烈地追求其所爱慕的“伊人”,虽然在大河上下反复寻求,可望而不可即,仍然执著专一。二、注意景与情的结合。全诗情调凄婉动人,已经朦胧深邃。苍苍的芦花,露结的白霜,茫茫的秋水,曲折的河流,水中的小洲,宛然在目而又见之无踪的伊人……这一切都与诗人的彷徨失望和执著追求融为一体。王国维在《人间词话》中说:“《蒹葭》一篇,最得风人深致。”,作品文字简单,内容单纯,但给予人们的美感却非常丰富,能否用几个词来概括作品的美? 含蓄美意境美朦胧美含蓄美体现在以下几个方面

a、文字简约。以表面极经济的文字建构一个十分广阔的想象和咀嚼的空间,这是该诗的一大长处。作品没有直接抒情,没有叙述这位恋人对心上人如何思念,而只写了他左右求索,寻找恋人的行动,然而主人公那痴心的迷恋、刻骨的相思和失望的痛苦都通过动作形象而含蓄地表现出来。 b、 形象可感。作品虽未刻意刻画恋爱双方的形象。但主人公的执著、“伊人”的高洁我们可以清晰感知。

c、 余音绕梁。诗只写寻求之难,伊人“宛在”,便戛然而止,结果如何,给读者留下了想象的余地。这就是所谓“含不尽之意于言外”意境美体现在多重叠合的架构。

a、烟水迷离的景和主人公如醉如痴的情幻化而生,难分难解。

b、深秋一派萧瑟的景象和主人公惆怅失意的心情浑然一体。

c、诗人的执著追求和伊人宛在,觅之无踪的境界浑然为一。

d、“伊人”高洁而富有魅力的精神气质,被蒹苍露白、秋水澄明的景致烘托出来。 朦胧美体现在写法和模糊的意象。

作品没有直叙心情,而是采用曲笔。作写意式的远距离的勾勒。距离产生美感。主人公和伊人的身份、面目、空间位置都是模糊的,给人以雾里看花、若隐若现、朦胧缥缈之感。学习检测1、一般认为,《诗经》分为风、雅、颂三部分的依据是( )

A、内容 B、地区

C、音乐 D、作者C2、《诗经》的“国风”中最长的一篇是 ( )

A《硕鼠》B、《蒹葭》

C、《氓》D、《七月》D3、下列出自《诗经》的诗歌作品中,没有反映劳动人民痛苦生活的是( )

A《伐檀》 B、《硕鼠》

C《蒹葭》 D、《七月》 C4、下列有关《诗经》的说法不正确的一项是( )

A、《诗经》共收录西周初年至战国末期诗歌305篇,古人取其整数,常说“诗三百(篇)”。

B、从体裁上讲,《诗经》分为“风、雅、颂”三部分。“风”是各地方的民间歌谣;“雅”是宫廷乐曲诗歌;“颂”是宗庙祭祀的乐歌。

C、从艺术手法上讲,《诗经》又分为“赋、比、兴”。“赋”是直陈其事;“比”是打比方;“兴”是先言他物以引起所咏之辞。

D、《诗经》的形式基本上是四言诗,比较整齐,这是诗歌发展过程中的早期形式 A5、下列选项分析不正确的一项是( )

A、《诗经》是我国第一部诗歌总集,本称《诗》或《诗三百》,后被尊为儒家经典,故称《诗经》。

B、《诗经》相传为孔子所作,他常用《诗经》作为教本来教育自己的弟子。

C、《诗经》和《离骚》分别开创了我国古代诗歌创作的现实主义和浪漫主义的优秀传统。

D、《国风》是《诗经》中的精华部分,有不少篇章揭露了贵族统治集团对人民的压迫和剥削。B6、对《蒹葭》一诗的意境分析正确的是( )

A、明朗健康 B、深挚缠绵 C、朴实无华B7、对《蒹葭》一诗分析不正确的一项( )

A、《蒹葭》第一节写主人公隔水相望,伊人姗姗而来,仿佛就在不远处的水中陆地上。

B、诗的第二、三节,反复咏叹,突出追寻之路的艰险与漫长,渲染主人公感情的绵长持久。

C、《蒹葭》是一首叙事诗,有明确的故事,明确的叙事线索。

D、《蒹葭》是《诗经》中朦胧美的名篇,它重章叠句,一唱三叹,极具感染力。C关于《诗经》的问答题问题1:《诗经》又名?收录了何时的诗歌作品?

回答1:《诗》、《诗三百》,收录了西周到春秋时期的诗歌作品。

问题2:《诗经》的“六义”按音乐类型和艺术特色各是什么?

回答2:《诗经》“六艺”是指“风、雅、颂、赋、比、兴”,前三者是从表现内容上分的,后三者是从表现手法上分的。“赋”是铺陈直叙,“比”是打比方、比喻,以此物比彼物也,“兴”是感物抒情,先言他物以引起所咏之辞。关于《诗经》的问答题问题3:《诗经》共有多少篇?“风”、“雅”、“颂”各有多少?

回答3:《诗经》共305篇,其中“风”共15国风160篇,“雅”分“大雅”31篇、“小雅”74篇,共105篇,“颂”分为“商颂”5篇、“周颂”31篇、“鲁颂”4篇,共40篇。

问题4 人们常常“风骚”并提,它们各指什么?

回答4 所谓的“风骚”是指《诗经》中的“风(国风)”和楚辞中的《离骚》,成为中国古代诗歌乃至文学的代称。关于《诗经》的问答题问题5《诗经》是中国诗歌、文学史上什么流派的源头?

回答5《诗经》是我国第一部诗歌总集,中国诗歌、文学史上“现实主义文学”的源头,而楚辞则是“浪漫主义文学”的源头,是四书五经之一。

问题6《诗经·蒹葭》选自《诗经》中的哪一部分?

回答6《诗经·蒹葭》选自《诗经》中的《秦风》。结束语: 邓丽君婉转的歌声已成绝响,从《诗经》到《在水一方》,芦花在中国文化中成了爱情的象征,这些如珠如玉的千古情句一经唱响,便荡气回肠,绵绵不绝。

《诗经》是诗,是画,是歌,是乐,《诗经》翻开了中国文学史上光辉的一页,创造了一片几乎是一去不复返的灿烂与辉煌。吟诵这些简朴而优美的句子,那原始的不经污染的、不受约束的生命与情感永远让人回味无穷。诚如爱因斯坦所说:“我们需要经典,是因为我们时常感到自己的肤浅。”让我们把《诗经》这颗璀璨的明珠装在心里,让这古老的歌谣传唱不息!祝你

一路顺风

2、体味诗歌朦胧凄清的意境;

3、感受中国诗歌含蓄表达的传统,培养审美情趣 教学重点:

体味诗歌朦胧凄清的意境

教学难点:“水”“伊人”等意象的理解 教学方法

讨论,点拨

导入 中国是一个诗的国度,中国的古典诗词灿若星河,佳篇如林,诗歌以她完美的艺术形式,不朽的审美价值哺育了无数才华卓绝的文人墨客。在中国诗歌这条源远流长的文化长河之中,我们跨越千年的时空向远古走去,去探寻诗歌光辉的源头,我们一路走过了元曲、宋词、唐诗,走过了汉赋、楚辞,当我们穿过岸边依依的杨柳,拂开水上参差的荇菜,我们听到了雎鸠关关的鸣叫之声,听到了伐木者坎坎的伐檀之声,看到了深秋清晨泛白芦花,看到了寒冬时节霏霏的雨雪……

三千年前的那块小洲,三千年前河畔的每一株草、每一缕风,岁月的风尘无法将之覆盖,时光的流逝无法将之湮灭。这节课,让我们徜徉于《诗经》的网上艺术殿堂,去聆听三千年华夏先民的吟唱,去感受公元前东方文明的辉煌。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,被儒家奉为经典,相传为孔子所编定。本只称《诗》,后世才称为《诗经》,收录了从西周至春秋时期的的诗歌305篇,也“诗三百” 。 《诗经》分为《风》 (160篇) 、《雅》 (105篇) 、《颂》 (40篇)三个部分。(包括十五国风,大雅、小雅,周、鲁、商颂),它们都得名于音乐。

风是各地歌谣;雅是西周王城区域朝会宴饮所用诗歌;颂是宗庙祭祀的舞曲歌辞。《诗经》三种表现手法朱熹的解释现在的解释

《诗经》以四言为主,兼有杂言。

在结构上多采用重章叠句的形式加强抒情效果。每一章只变换几个字,却能收到回旋跌宕的艺术效果。

在语言上多采用双声叠韵、叠字连绵词来状物、拟声、穷貌。“以少总多,情貌无遗”。

此外,《诗经》在押韵上有的句句押韵,有的隔句押韵,有的一韵到底,有的中途转韵,现代诗歌的用韵规律在《诗经》中几乎都已经具备了。 《诗经》六义:

风雅颂

赋比兴。汉武帝将《诗》《书》《礼》《易》《春秋》称为五经诗经.蒹葭导入新课播放歌曲《在水一方》

这是一首改编自《蒹葭》的歌,足见此首诗对后世创作影响之大、魅力无穷。播放背景音乐蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

朗读正音

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。jiān jiāyī rénsù huíqī qīX īméijīchísìzhǐ下列字词的读音你还记得吗?蒹 葭 伊 人 溯 洄

萋 萋 晞 湄

跻 坻 涘 沚jiān jiāyī rénsù huíqī qīX īméi jīchísì zhǐ解题 《蒹葭》选自十五《国风》的 ,属秦国民歌。“秦风”多言车马田猎,粗犷质朴,而本诗却神韵缥缈,引人遐想,也是一首优美的怀人诗作。

蒹葭的意思是 ,皆生于水边。《秦风》“芦苇”蒹 葭蒹 葭 苍 苍 , 白 露 为 霜 。 所 谓 伊 人 , 在 水 一 方 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 长 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 央 。

蒹 葭 凄 凄 , 白 露 未 晞 。 所 谓 伊 人 , 在 水 之 湄 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 跻 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 坻 。

蒹 葭 采 采 , 白 露 未 已 。 所 谓 伊 人 , 在 水 之 涘 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 右 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 沚 。学生结合注释,译读全诗。 提示:诗歌重在吟诵、品味。在译诗时,要运用联想、想象,在头脑中浮现此情此景蒹 葭 苍 苍 , 白 露 为 霜 。 所 谓 伊 人 , 在 水 一 方 。 溯 洄 从 之 , 道阻 且 长 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 央 。苍苍:茂盛的样子

伊人:那人,指所爱的人

溯洄:逆流而上 洄:上水,逆流

从:跟随,这里是追寻的意思

阻:艰险

溯 游:顺流而下

宛:好像、仿佛第一节释词第一节翻译 蒹 葭 蒹 葭 苍 苍 ,白 露 为 霜 。 所 谓 伊 人 , 在 水 一 方 。 溯 洄 从 之 ,道阻 且 长 。 游游 从 之 ,在 水 中 央 。芦苇密密又苍苍,晶莹露水结成霜。我心中那好人儿,伫立在那河水旁。逆流而上去找她,道路险阻又太长。顺流而下去寻她,仿佛就在水中央.。蒹 葭 萋 萋 , 白 露 未 晞 。 所 谓 伊 人 , 在 水 之 湄 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 跻 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 坻 。 萋萋:茂盛的样子

晞:干

湄:岸边,水草交接的地方

跻:高

坻:水中的高地第二节释词第二节翻译 蒹 葭 蒹 葭 萋 萋 ,白 露 未 晞 。 所 谓 伊 人 ,在 水 之 湄 。 溯 洄 从 之 ,道 阻 且 跻 。 溯 游 从 之 ,宛 在 水 中 坻 。芦苇茂盛密又繁,晶莹露水还未干。我心中那好人儿,伫立在那河水边。逆流而上去找她,道路崎岖难登攀。顺流而下去寻她,仿佛就在水中滩。 蒹 葭 采 采 , 白 露 未 已 。 所 谓 伊 人 , 在 水 之 涘 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 右 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中 沚 。采采:茂盛,众多

未 已:还没有完 已:停止

涘:水边

右:弯曲

沚:水中的小块陆地第三节释词 第三节翻译 蒹 葭 蒹 葭 采 采 , 白 露 未 已 。 所 谓 伊 人 , 在 水 之 涘 。 溯 洄 从 之 , 道 阻 且 右 。 溯 游 从 之 , 宛 在 水 中沚 。芦苇片片根连根,晶莹露珠如泪痕。我心中那好人儿,伫立在那河水边。逆流而上去找她,路途艰险如弯绳。顺流而下去寻她,仿佛就在水中洲。美读全诗,重在鉴赏

请同学们谈初读诗歌的感受。走近主人公深秋的早晨,诗中的主人公在做什么?

他的心绪如何?

在你的想象中,他是一个怎样的人物?

你从诗中哪些词句中可以窥见其内心?走近主人公回答:他炽热爱恋着心上人,于是在一个深秋的早晨去执著地追求伊人,但是可望不可即,追求无着。

他的心绪,从满怀期待热烈企慕,到焦灼急切,最后惆怅无奈,怅然若失。

主人公的形象:情真意切,执著追求,百折不挠,坚贞不渝。

走近主人公蒹葭的变化:从芦苇生长状态的变化,渲染深秋凄凉气氛愈来愈浓,烘托主人公所处环境十分冷清,心境越来越寂寞、无望、凄凉。

白露的变换:朝露成霜又随太阳升起,逐渐蒸发,刻画了时间的流逝,说明诗人来得早,等得久,但伊人宛在,觅人无踪,何等焦急惆怅!

伊人所在地点的变换:形象地刻画了伊人忽远忽近,时隐时现,缥缈朦胧之美,反衬主人公追寻之焦灼和困难。

道路的变换:描绘出寻见伊人的困难重重,主人公愈发无望的失意惆怅。关于这首诗的主旨全诗记述了主人公寻找伊人的经过,抒发了追

寻不得的惆怅感受,塑造了一个情真意切,执

著追求,坚守信念的人物形象。总结 看来本诗的确“言有尽而意无穷”,给了我们无限丰富的想象、开拓、创造的空间。正是这种多重意境交相叠合的开放式结构,使这首言情之作成为极富张力,意蕴宏深,多姿多彩的诗的极品。1、请你用一句话概括出这首诗的主要内容。明确:《蒹葭》是一篇美丽的情歌,相望伊人,可望而不可即,饱含无限情意全诗三章,每一章在表达方式上有什么共同特点?明确:每一章都是首二句写景,后六句抒情。全诗熔写景、抒情于一炉。诗歌描绘了一种怎样的景象?表达了诗人怎样的心境?明确:“蒹葭苍苍,白露为霜”,展现了一幅萧瑟冷落的秋景,给全诗笼罩了一层凄清落寞的情调。诗人抓住秋色独有的特征,不惜用浓墨重彩反复进行描绘,渲染深秋空寂悲凉的氛围,以抒写诗人怅然若失而又热烈企慕的心境。《蒹葭》这首诗是怎样表现诗人执著的爱情追求的?明确: 从内容来看,每章前两句写景,点明节令,烘托气氛;后六句写寻求“伊人”的情况。全诗回旋三叠,反复歌咏。诗人热烈地追求其所爱慕的“伊人”,虽然在大河上下反复寻求,可望而不可即,仍然执著专一。二、注意景与情的结合。全诗情调凄婉动人,已经朦胧深邃。苍苍的芦花,露结的白霜,茫茫的秋水,曲折的河流,水中的小洲,宛然在目而又见之无踪的伊人……这一切都与诗人的彷徨失望和执著追求融为一体。王国维在《人间词话》中说:“《蒹葭》一篇,最得风人深致。”,作品文字简单,内容单纯,但给予人们的美感却非常丰富,能否用几个词来概括作品的美? 含蓄美意境美朦胧美含蓄美体现在以下几个方面

a、文字简约。以表面极经济的文字建构一个十分广阔的想象和咀嚼的空间,这是该诗的一大长处。作品没有直接抒情,没有叙述这位恋人对心上人如何思念,而只写了他左右求索,寻找恋人的行动,然而主人公那痴心的迷恋、刻骨的相思和失望的痛苦都通过动作形象而含蓄地表现出来。 b、 形象可感。作品虽未刻意刻画恋爱双方的形象。但主人公的执著、“伊人”的高洁我们可以清晰感知。

c、 余音绕梁。诗只写寻求之难,伊人“宛在”,便戛然而止,结果如何,给读者留下了想象的余地。这就是所谓“含不尽之意于言外”意境美体现在多重叠合的架构。

a、烟水迷离的景和主人公如醉如痴的情幻化而生,难分难解。

b、深秋一派萧瑟的景象和主人公惆怅失意的心情浑然一体。

c、诗人的执著追求和伊人宛在,觅之无踪的境界浑然为一。

d、“伊人”高洁而富有魅力的精神气质,被蒹苍露白、秋水澄明的景致烘托出来。 朦胧美体现在写法和模糊的意象。

作品没有直叙心情,而是采用曲笔。作写意式的远距离的勾勒。距离产生美感。主人公和伊人的身份、面目、空间位置都是模糊的,给人以雾里看花、若隐若现、朦胧缥缈之感。学习检测1、一般认为,《诗经》分为风、雅、颂三部分的依据是( )

A、内容 B、地区

C、音乐 D、作者C2、《诗经》的“国风”中最长的一篇是 ( )

A《硕鼠》B、《蒹葭》

C、《氓》D、《七月》D3、下列出自《诗经》的诗歌作品中,没有反映劳动人民痛苦生活的是( )

A《伐檀》 B、《硕鼠》

C《蒹葭》 D、《七月》 C4、下列有关《诗经》的说法不正确的一项是( )

A、《诗经》共收录西周初年至战国末期诗歌305篇,古人取其整数,常说“诗三百(篇)”。

B、从体裁上讲,《诗经》分为“风、雅、颂”三部分。“风”是各地方的民间歌谣;“雅”是宫廷乐曲诗歌;“颂”是宗庙祭祀的乐歌。

C、从艺术手法上讲,《诗经》又分为“赋、比、兴”。“赋”是直陈其事;“比”是打比方;“兴”是先言他物以引起所咏之辞。

D、《诗经》的形式基本上是四言诗,比较整齐,这是诗歌发展过程中的早期形式 A5、下列选项分析不正确的一项是( )

A、《诗经》是我国第一部诗歌总集,本称《诗》或《诗三百》,后被尊为儒家经典,故称《诗经》。

B、《诗经》相传为孔子所作,他常用《诗经》作为教本来教育自己的弟子。

C、《诗经》和《离骚》分别开创了我国古代诗歌创作的现实主义和浪漫主义的优秀传统。

D、《国风》是《诗经》中的精华部分,有不少篇章揭露了贵族统治集团对人民的压迫和剥削。B6、对《蒹葭》一诗的意境分析正确的是( )

A、明朗健康 B、深挚缠绵 C、朴实无华B7、对《蒹葭》一诗分析不正确的一项( )

A、《蒹葭》第一节写主人公隔水相望,伊人姗姗而来,仿佛就在不远处的水中陆地上。

B、诗的第二、三节,反复咏叹,突出追寻之路的艰险与漫长,渲染主人公感情的绵长持久。

C、《蒹葭》是一首叙事诗,有明确的故事,明确的叙事线索。

D、《蒹葭》是《诗经》中朦胧美的名篇,它重章叠句,一唱三叹,极具感染力。C关于《诗经》的问答题问题1:《诗经》又名?收录了何时的诗歌作品?

回答1:《诗》、《诗三百》,收录了西周到春秋时期的诗歌作品。

问题2:《诗经》的“六义”按音乐类型和艺术特色各是什么?

回答2:《诗经》“六艺”是指“风、雅、颂、赋、比、兴”,前三者是从表现内容上分的,后三者是从表现手法上分的。“赋”是铺陈直叙,“比”是打比方、比喻,以此物比彼物也,“兴”是感物抒情,先言他物以引起所咏之辞。关于《诗经》的问答题问题3:《诗经》共有多少篇?“风”、“雅”、“颂”各有多少?

回答3:《诗经》共305篇,其中“风”共15国风160篇,“雅”分“大雅”31篇、“小雅”74篇,共105篇,“颂”分为“商颂”5篇、“周颂”31篇、“鲁颂”4篇,共40篇。

问题4 人们常常“风骚”并提,它们各指什么?

回答4 所谓的“风骚”是指《诗经》中的“风(国风)”和楚辞中的《离骚》,成为中国古代诗歌乃至文学的代称。关于《诗经》的问答题问题5《诗经》是中国诗歌、文学史上什么流派的源头?

回答5《诗经》是我国第一部诗歌总集,中国诗歌、文学史上“现实主义文学”的源头,而楚辞则是“浪漫主义文学”的源头,是四书五经之一。

问题6《诗经·蒹葭》选自《诗经》中的哪一部分?

回答6《诗经·蒹葭》选自《诗经》中的《秦风》。结束语: 邓丽君婉转的歌声已成绝响,从《诗经》到《在水一方》,芦花在中国文化中成了爱情的象征,这些如珠如玉的千古情句一经唱响,便荡气回肠,绵绵不绝。

《诗经》是诗,是画,是歌,是乐,《诗经》翻开了中国文学史上光辉的一页,创造了一片几乎是一去不复返的灿烂与辉煌。吟诵这些简朴而优美的句子,那原始的不经污染的、不受约束的生命与情感永远让人回味无穷。诚如爱因斯坦所说:“我们需要经典,是因为我们时常感到自己的肤浅。”让我们把《诗经》这颗璀璨的明珠装在心里,让这古老的歌谣传唱不息!祝你

一路顺风

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)