2021-2022学年高中语文统编版必修上册第六单元10《劝学》《师说》课件(77张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册第六单元10《劝学》《师说》课件(77张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-16 18:57:40 | ||

图片预览

文档简介

(共77张PPT)

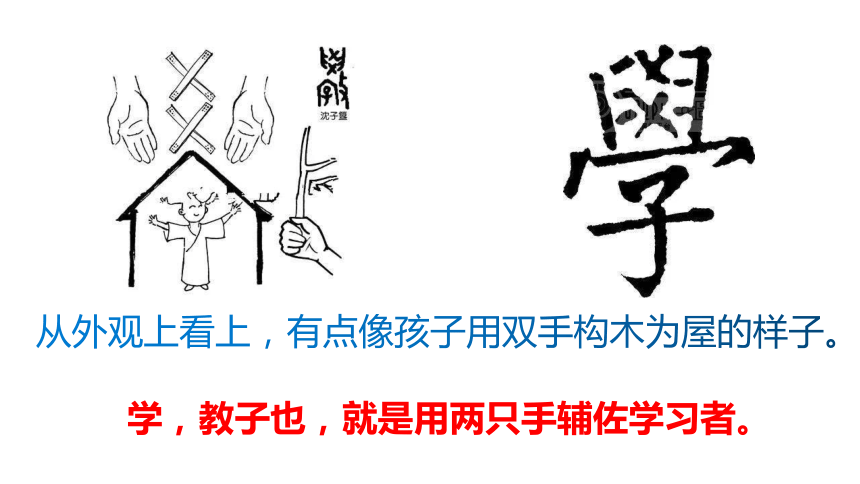

学习之道

学,教子也,就是用两只手辅佐学习者。

从外观上看上,有点像孩子用双手构木为屋的样子。

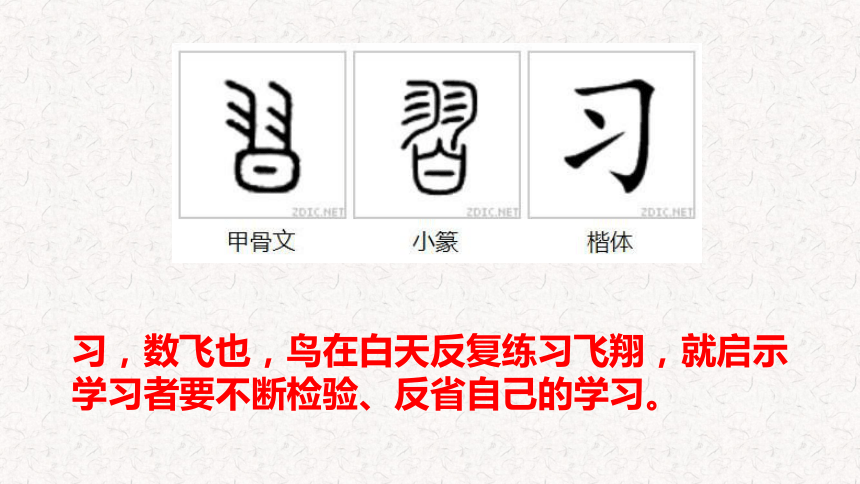

习,数飞也,鸟在白天反复练习飞翔,就启示学习者要不断检验、反省自己的学习。

1.两篇课文中所指的“学习之道”是什么?

2.两篇文章中需要我们如何学习?

学习任务单1:自主归纳梳理两篇文章的文言字词句

学习任务单2:绘制思维导图,理解文本的论证思路

劝学

荀子

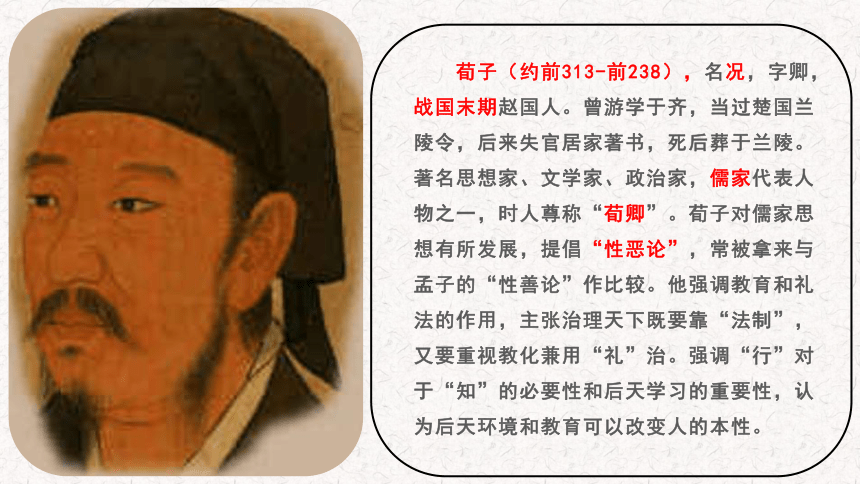

荀子(约前313-前238),名况,字卿,战国末期赵国人。曾游学于齐,当过楚国兰陵令,后来失官居家著书,死后葬于兰陵。著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物之一,时人尊称“荀卿”。荀子对儒家思想有所发展,提倡“性恶论”,常被拿来与孟子的“性善论”作比较。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治。强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》《孟子》的语录体、对话体,发展为有标题的论文(指出先秦议论文发展的三个阶段),标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。

解 题

劝 学

劝 勉

学 习

作者以《劝学》为题目,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。“劝”这个字统领全篇,告诉我们这是一篇勉励人们努力学习的文章。

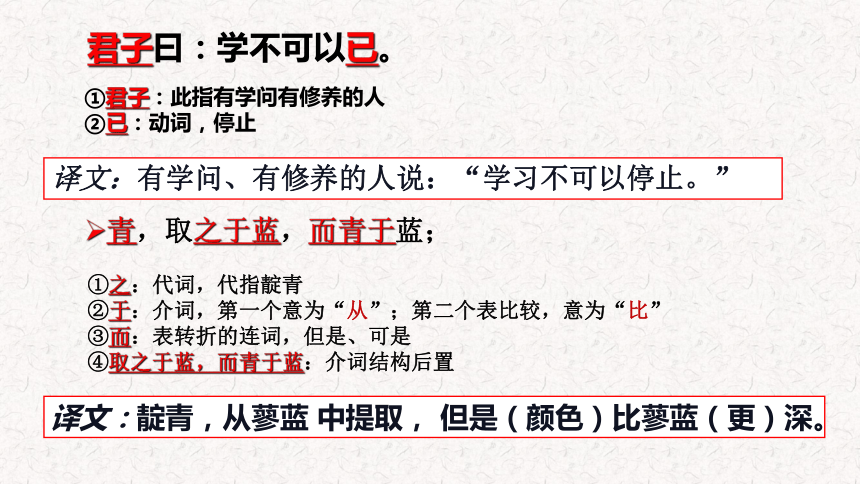

研读第一、二段

①君子:此指有学问有修养的人

②已:动词,停止

君子曰:学不可以已。

译文:有学问、有修养的人说:“学习不可以停止。”

青,取之于蓝,而青于蓝;

①之:代词,代指靛青

②于:介词,第一个意为“从”;第二个表比较,意为“比”

③而:表转折的连词,但是、可是

④取之于蓝,而青于蓝:介词结构后置

译文:靛青,从蓼蓝 中提取, 但是(颜色)比蓼蓝(更)深。

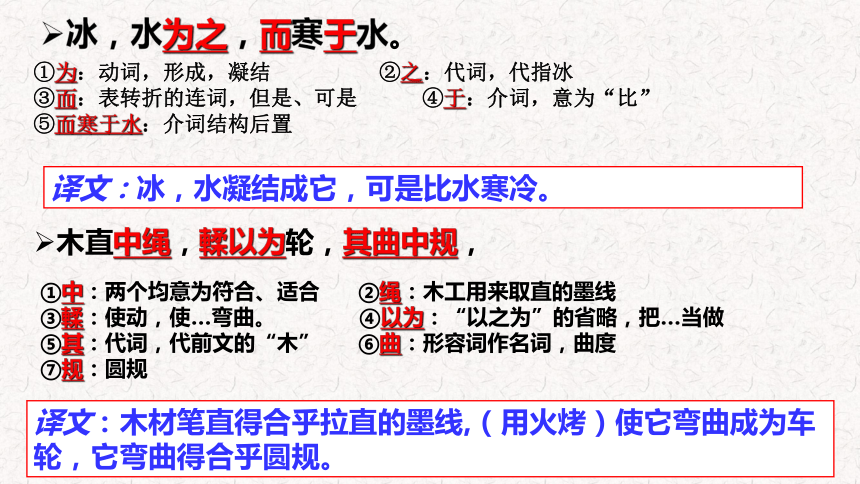

译文:冰,水凝结成它,可是比水寒冷。

冰,水为之,而寒于水。

①为:动词,形成,凝结 ②之:代词,代指冰

③而:表转折的连词,但是、可是 ④于:介词,意为“比”

⑤而寒于水:介词结构后置

木直中绳,輮以为轮,其曲中规,

译文:木材笔直得合乎拉直的墨线,(用火烤)使它弯曲成为车轮,它弯曲得合乎圆规。

①中:两个均意为符合、适合 ②绳:木工用来取直的墨线

③輮:使动,使…弯曲。 ④以为:“以之为”的省略,把…当做

⑤其:代词,代前文的“木” ⑥曲:形容词作名词,曲度

⑦规:圆规

虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

①虽:表让步连词,即使 ②有:通“又” ③槁:枯。

④暴:(本身字义通“曝” )晒 ⑤槁暴:枯干、晒干 ⑥挺:直

⑦者:因果复句中表停顿,可译为“…的原因”

⑧之:代词,代“木直中绳”中的“木” ⑨然:代词,这样

译文:即使又晒干,不会再挺直,是(用火烤)使它弯曲,使它这样的。

故木受绳则直,金就砺则利,

①故:所以 ②受绳:经墨线量过 ③则:就

④直:形容词词作动词,变直 ⑤金:指金属制成的刀剑等

⑥就:动词,凑近 ⑦砺:磨刀石 ⑧利:形容词作动词,变锋利

译文:所以木材经墨线量过(锯斧加工)就笔直,金属制成的刀剑在磨刀石上(磨过)就锋利,

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

①博:广泛

②而:第一个为表递进连词 ;第二个为表并列连词。

③参:动词,检查

④省:与“参”同义

⑤乎:介词,相当于“于”,意思是“对、向”

⑥知:通“智”,智慧

⑦明:明达。指对事理有明确透彻的认识

⑧行:行为

⑨过:过失

译文:有学问、有修养的人广博地学习并且每天都注意省查自己,那么他就会聪慧多智,而且行为没有过失了。

1.找出第二段的中心句并概括:

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

学习的重要性:学习对人性改造的价值,学习可以提高自己、改变自己

2. 第二段用了什么论证方法

比喻论证,分三层连用了五个比喻,证明学习的重要意义

加工

蓝——————青

胜于

冷冻

水————冰

寒于

輮 绳

直木————轮 木————直

砺

金————利

说明事物经过一定的变化,可以提高

说明事物经过一定的变化,还是可以改变原来的状态的

说明肯下功夫,必见成效

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

分论点

比喻句

学习的重要性:

提高自己,

改变自己。

青,取之于蓝,而青于蓝

冰,水为之而寒于水

木直中绳,輮以为轮,

其曲中规。虽有槁暴,

不复挺者,輮使之然也。

木受绳则直

金就砺则利

木、金

变化

提高

变化

不可逆

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

人

这一段作者是从学习的哪一方面来进行劝学的

这一段主要运用比喻论证着重阐明学习的重要性。

①人只要不断学习,就能得到改变、发展、提高;

②“君子博学而日参省乎己”中的“日”与起句“学不可以已”中的“已”遥相呼应,突出了要想“知明而行无过”,就必须不断学习,进而有力得阐述了中心论点。

研读第三段

劝学

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

①尝:曾经 ②终日:整天 ③而:两个“而”均为表修饰的连词

④须臾:片刻 ⑤所学:“所”字结构,学习的…… (收获) ⑥跂:踮起脚后跟

⑦之:连接助词,无义 ⑧博:广博,宽广

译文:我曾经整天地思考,比不上片刻的学习的收获;我曾经踮起脚跟远望,比不上登上高处看得广阔。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

①高:形容词作名词,高处。 ②而:第一、三个表修饰;第二、四个表转折。

③加:增加 ④见者远:人在远处也能看见 ⑤疾:强,这里指声音宏大

⑥闻:听 ⑦彰:清楚

译文:登上高处招手,手臂没有加长,但远处的人也能看见;顺着风呼喊,声音并不是更响亮,但听的人却听得清楚。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

①假:借助,利用 ②舆:车 ③利足:利,使动,使……走得快;脚走得快 ④而:二个均为表转折连词 ⑤致:达到,到达 ⑥楫:船桨,代船。

⑦水:游水,名词作动词 ⑧绝:横渡,横穿,渡过

译文: 借助车马的人,不是行走的更便利迅速,却能到达千里;借助船只的人,不是能游泳,却能横渡江河。

君子生非异也,善假于物也。

①生:通“性”,资质,禀赋 ②物:外物,指各种客观条件

译文:有学问、有修养的人的资质和一般人没有不同,只是善于凭借、利用外物罢了。

1.第三段是围绕哪句论述了?

君子性非异也,善假于物也。

学习的作用:借助外物,弥补不足

2. 作者是如何来阐述学习的作用的?

用了一系列比喻,比喻论证

分论点

比喻句

学习的作用:

弥补不足。

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也

登高而招,臂非加长也,而见者远

顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

假舆马者,非利足也,而致千里

假舟楫者,非能水也,而绝江河

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

阐明的道理

君子生非异也,善假于物也

善于学习弥补自己的不足

君子生非异也,善假于物也。

研读第四段

劝学

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

①兴:起 ②焉:前二个为兼词,意为“于此”;第三个为语气助词,“了”

③渊:深水 ④蛟:一种龙 ⑤善:形容词作名词,善行。 ⑥而:表顺承,“就”

⑦神明:指人的高度智慧 ⑧得:获得 ⑨备:具备

译文:堆积泥土成为高山,风雨从那里兴起;积聚水流成为深渊,蛟龙在那里产生;积累善行养成高尚的品德,人们会达到高度的智慧,也就具有了圣人的精神境界。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

①跬:古代的半步。 ②无以:固定句式,没有用来…的(办法)

③骐骥:骏马 ④十驾:马拉车一天走的路叫“一驾”

译文:所以不积累每一步,就无法达到千里之远;不积聚细小河流,就无法形成江海。千里马跳跃一次,不能有十步远;劣马驾车走十天,也能走得很远,它的成功在于不放弃奔跑。

锲而舍之,朽木不折,锲而不舍,金石可镂。

①锲:二个“锲”均意为“雕刻”②而:二个“而”均表假设关系,如果

③舍:二个“舍”均为动词,放弃④镂:雕刻

译文:如果雕刻一下就放弃,腐朽的木头也不会刻断;如果不停地刻下去,金属、石头也能雕刻成功。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

①之:定语后置的标志 ②强:qiáng,强劲的意思

③蚓无爪牙之利,筋骨之强:定语后置句 ④上、下:方位词作状语,向上、向下

译文:蚯蚓没有锋利的爪牙,强健的筋骨,向上能吃到泥土,向下能喝到泉水,因为它心思专一啊。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

劝学

①六跪:跪,蟹脚;蟹实际上是八条腿。一说,海蟹后面的两条腿只能划水,不能用来走路或自卫,所以不能算在“跪”里面。

②而:表并列,和

③螯:áo,蟹钳。

④躁:浮躁,不专心

译文:螃蟹有六条腿和两只蟹钳,没有蛇鳝的洞穴就无处容身(的原因),是因为心思浮躁啊。

分论点

比喻句

学习的态度和方法

积土成山,积水成渊

不积跬步,不积小流

骐骥一跃,驽马十驾

锲而舍之,锲而不舍

蚓无爪牙之利

学习贵在坚持

阐明的道理

学习贵在积累

学习贵在专心

1.第四段主要讲了什么内容?运用了几个比喻句?这些比喻句是从哪一方面进行劝学的

蟹六跪而二螯

2.第四段用了哪些论证方法来谈学习的方法的?

学习的方法、态度

积累

坚持

专心

比喻论证

对比论证

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

正面设喻

反面设喻

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

“骐骥”与“驽马”对比

“朽木”与“金石”对比

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

“用心一”与“用心躁”对比

结构

zhu'y

主题

《劝学》系统地论述了学习的目的、意义、作用、态度和方法。这里节选的四段,着重论述了学习的重要意义、学习的作用、学习的方法和学习应持的态度。作者反复论述人的知识、才能、品德不是天生就有的,而是通过学习和积累取得的。即使是圣人的思想,也可以在不断的学习和积累中具备。所以,任何人都应当持恒专一,脚踏实地,不断学习。

文言知识总结

“煣”

用火烤使木弯曲

“又”

“曝”,晒

“性”

天性、资质、禀赋

“智”

见识

把……做成

有学问有修养的人

广博地学习,广泛地学习

特指长江、黄河

爪子和牙齿

黄土地下的泉水

绝

忽然抚尺一下,群响毕绝

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境

以为妙绝

佛印绝类弥勒

非能水也,而绝江河

楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里

停止

隔绝

极点

非常

横渡

断绝

一词多义

闻

声非加疾也,而闻闻者彰《劝学》

博闻强志《屈原列传》

初闻涕泪满衣裳《闻军官收河南河北》

能谤讥于市朝,闻寡人之耳者《邹忌讽齐王纳谏》

况草野之无闻者欤《五人墓碑记》

以勇气闻于诸侯《廉颇蔺相如列传》

扫后更闻香《和张秀才落花有感》

听见

见闻、见识

听说

使上级听见

声望、声名

闻名、出名

用鼻子嗅

假

以是人多以书假余《送东阳马生序》

君子生非异也,善假于物也《劝学》

乃吾前狼假寐,盖以诱敌《狼》

借、借用

借助、利用

假装

强

挽弓当挽强,用箭当用长杜甫《前出塞》

弓蚓无爪牙之利,筋骨之强《劝学》

策勋十二转,赏赐百千强《木兰诗》

乃自强步,日三四里《触龙说赵太后》

如此则荆吴之势强,鼎足之形成矣《赤壁之战》

有力的

强健、强壮

有余、略多

qiǎng,勉强

强盛

形容词,疾劲,大,强

形容词,敏捷

动词,痛

形容词,快,迅速

名词,小病

连词,表转折

连词,表修饰

连词,表递进

连词,表转折

连词,表因果

连词,表假设

连词,表并列

兼词,于此

疑问代词,哪里

代词,它

表判断,……的人

表判断,……的原因

代词,它

助词,不译

助词,凑音节,不译

助词,定语后置的标志

结构助词,的

每天

向上;向下

游泳

水流

用火烤使木弯曲

善行

高处

变直

使……走得快

师 说

韩愈

作者简介

韩愈(768——824)字退之,唐代河南河阳人(今河南孟县)。著名文学家,哲学家。古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

唐宋八大散文家:

韩愈、柳宗元

欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、 苏轼、苏辙。

因为昌黎(现河北省昌黎)韩氏是望族,所以后人称之为韩昌黎,死后谥“文”,故又称“韩文公“。

唐代中叶韩愈、柳宗元作为领袖发起的以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。

以“文以载道”为理论核心,以儒学复古为号召,以先秦两汉优秀散文为楷模,用刚健质朴的散文取代绮丽柔靡的骈文,以达到张扬道统,革新文风和文体的目的。

主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

古文运动

韩愈幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。

国子监是中国古代教育体系中的最高学府。

祭酒是同列中的首席、主管。主要任务是掌大学之法与教学考试。

解题 —“说”

说:是一种议论文体,一般陈述自己对某事物的见解。如:《马说》《捕蛇者说》。

说:“解说……的道理”来理解。

师说:解说关于“从师”的道理。

1.《师说》这篇文章为谁而作?

李氏子蟠

2.韩愈赠送文章的理由有哪些?

(1)好古文,六艺经传皆通习之;

(2)不拘于时,学于余;能行古道。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于①时,学于②余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

六艺经传:六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

六艺——六种技能:礼、乐、射、御、书、数。

通:普遍。

于: ①被动,被; ①向,从。

嘉:赞许

贻:赠送

写作背景

唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。入学而不以学业为重,湎于游乐者颇多。

国子馆学生三百人,皆取文武三品以上及国公子孙从三品以上曾孙补充;太学馆学生五百人,皆取五品以上及郡县公子孙,从三品以上曾孙补充;四门馆学生五百人,皆取七品以上及侯伯子男之子。

——《唐六典》

总理教育的国子祭酒也不过从三品,以下的学官官阶都比其所要教授的学生的祖父辈的官阶要低。因此,人们自然就会觉得拜地位比自己低的人做老师,感到羞愧。

由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

——柳宗元《答韦中立论师道书》

从魏、晋以来,人们更加不尊奉老师。在当今的时代,没听说还有老师;如果有,人们就会哗然讥笑他,把他看作狂人。只有韩愈奋然不顾时俗,冒着人们的嘲笑侮辱,招收后辈学生,写作《师说》,就严正不屈地当起老师来。世人果然都感到惊怪,相聚咒骂,对他指指点点使眼色,相互拉拉扯扯示意,而且大肆渲染地编造谣言来攻击他。韩愈因此得到了狂人的名声.他住在长安,煮饭都来不及煮熟,又被外放而匆匆忙忙地向东奔去。像这样的情况有好几次了。

解读第一段

古之学者必有师。师者,所以 传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

古:即求学的人

今:指有专门学问的人

学者

1、表示“‥‥‥的原因”

2、表示“用来 ‥‥‥的”

所以

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也\仆所以留者, 待吾客与俱

此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也

所以饰後宫充下陈娱心意说耳目者,必出於秦然後可

那些

道:道理,指儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的思想理论。

惑①而不从师,其为惑②也,终不解矣。

惑:①v,有疑惑 ②n,疑难的问题

从:v,跟从,追随。

为:v,作为,成为。

解:解决。

乎 :①介词,在。②作“于”用,比的意思。

闻:知道,懂得。

固:本来

从:追随,跟随,省略了宾语(之)。

师:意动,“以……为老师”。

生乎①吾前,其闻道也固先乎②吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

师:v,学习。

庸:疑问词,岂,哪。

年:年龄,生年。

是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此。

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

所:所+v=名词结构,…的地方,…的人。

也:句末语气词,表判断。

提出中心论点:

正面阐述道理

古之学者必有师。

②从师的原因:

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

③从师的标准:

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

第一段

师者,所以传道受业解惑也。

①教师的职责:

你如何看待教师的“传道、受业、解惑”这三者之间的关系?

综合探究

第一层,授业,即教书。教授学业,解答疑惑。(教书匠)

第二层,传道,即育人。启人心智,导人向好。(教育家)

立德树人

育人为本,德育为先

老师,无时无处不在!

学习,随时随地都行!

古之学者必有师,师者,所以传道受业解惑也。

从师的必要性:

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

择师的标准:

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之,生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之后生于吾乎?是故,无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

教师的职能作用:

解读第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣 !

师道:从师学习的风尚。

师:动词,从师学习; 道:名词,风尚。

欲:动词,想要。

论证2:批判当时耻学于师的社会风气。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

v,超出

还,副词

一般人 普通人 \许多的人

n-v,低于,相差。

意动,“以…为耻”

...的原因

语副词,表揣度,大概

古今——纵向对比:圣益圣,愚益愚

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

代词,他的

意动

adj,糊涂

古时指文章的断句

有的

(助其)学习

遗漏,舍弃

小的方面学习

“否”

提宾标志,不知句读,不解惑

其子——其身

择师——耻师 对比:未见其明

聪明,明智

自己

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

…的人

类

如此,这样;表示引文、话结束或有所省略

相似

代词,当老师的(或当学生的)

学问道德水平

足够

地位高

近于阿谀

并列,不屑与之并列

竟然,表转折

比得上

不齿:指不屑与之并列,表示鄙视。

不耻:不顾羞耻不以为有失体面。

地位低

恢复

巫医乐师百工之人

士大夫之族 对比(怪)

1、纵比:

古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

2、自身

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

3、横比:

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

是否尊师重道,是圣愚分野的关键所在

自相矛盾的从师态度指出“小学而大遗”的谬误

批判当时社会上轻视师道的风气

解读第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃 。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

固定的,永久的。

意动

类,辈

泛指多数。三人成虎、士别三日当刮目相待

像

句末语气词,罢了

这

研究

学问和技艺

举例论证——以孔子为例,论证从师的正确态度

超过

不一定

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

1.夫庸知其年之先后生于吾乎

2.其皆出于此乎

3.而耻学于师

4.不拘于时,学于余

5.于其身也,则耻师焉

6.不拘于时,学于余

7.师不必贤于弟子

8.故燕王欲结于君

9.公与之乘,战于长勺

10.积于今六十岁矣

1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤

1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.辍耕之陇上

10.君将哀而生之乎

倒装句式判断:

1.大王来何操?

2.夫晋,何厌之有?

1.古之人不余欺也。

2.而莫之知也。

1.唯才是举

2.尚何芋是甘乎

1.夜以继日

2.臣是以无请也

1.何不试之以足

2.苛政猛于虎也

居庙堂之高

疑问句中代词或带疑问代词的短语作宾语,前置。

否定句中,代词作宾语,前置。

借助结构助词“是”把宾语提前。

倒装句式:

举 例

C22

1

1.大王来何操?

2.夫晋,何厌之有?

2

3

1.古之人不余欺也。

2.而莫之知也。

1.唯才是举

2.尚何芋是甘乎

复习

规律

借助结构助词“之”把宾语提前。

介词“以”的宾语常前置。

倒装句式:

举 例

C22

4

1.宋何罪之有

2.师道之不复

复习

规律

5

1.夜以继日

2.臣是以无请也

介词结构作状语后置。

介宾短语作状语后置。

用“之”后置定语。

倒装句式:

举 例

1

1.何不试之以足

2.苛政猛于虎也

2

3

1.蚓无爪牙之利

2.居庙堂之高

1.贪于财货

2.生乎吾前

复习

规律

代词,他的(它的)。

代词,他们。

代词,他。

代词,那,那些。

助词,表猜测语气,大概。

助词,表感叹语气,。

虚词用法:

举 例

其

1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤

助词,的。

代词,代上文的道和业。

代词,他。

助词,表停顿语气

助词,主谓之间,取消独立性。

助词,的。

助词,调节音节,无意义。

指示代词,这、此。

动词,到……去。

第一人称代词,我。

虚词用法:

举 例

之

1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.辍耕之陇上

10.君将哀而生之乎

学习之道

学,教子也,就是用两只手辅佐学习者。

从外观上看上,有点像孩子用双手构木为屋的样子。

习,数飞也,鸟在白天反复练习飞翔,就启示学习者要不断检验、反省自己的学习。

1.两篇课文中所指的“学习之道”是什么?

2.两篇文章中需要我们如何学习?

学习任务单1:自主归纳梳理两篇文章的文言字词句

学习任务单2:绘制思维导图,理解文本的论证思路

劝学

荀子

荀子(约前313-前238),名况,字卿,战国末期赵国人。曾游学于齐,当过楚国兰陵令,后来失官居家著书,死后葬于兰陵。著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物之一,时人尊称“荀卿”。荀子对儒家思想有所发展,提倡“性恶论”,常被拿来与孟子的“性善论”作比较。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治。强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》《孟子》的语录体、对话体,发展为有标题的论文(指出先秦议论文发展的三个阶段),标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。

解 题

劝 学

劝 勉

学 习

作者以《劝学》为题目,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。“劝”这个字统领全篇,告诉我们这是一篇勉励人们努力学习的文章。

研读第一、二段

①君子:此指有学问有修养的人

②已:动词,停止

君子曰:学不可以已。

译文:有学问、有修养的人说:“学习不可以停止。”

青,取之于蓝,而青于蓝;

①之:代词,代指靛青

②于:介词,第一个意为“从”;第二个表比较,意为“比”

③而:表转折的连词,但是、可是

④取之于蓝,而青于蓝:介词结构后置

译文:靛青,从蓼蓝 中提取, 但是(颜色)比蓼蓝(更)深。

译文:冰,水凝结成它,可是比水寒冷。

冰,水为之,而寒于水。

①为:动词,形成,凝结 ②之:代词,代指冰

③而:表转折的连词,但是、可是 ④于:介词,意为“比”

⑤而寒于水:介词结构后置

木直中绳,輮以为轮,其曲中规,

译文:木材笔直得合乎拉直的墨线,(用火烤)使它弯曲成为车轮,它弯曲得合乎圆规。

①中:两个均意为符合、适合 ②绳:木工用来取直的墨线

③輮:使动,使…弯曲。 ④以为:“以之为”的省略,把…当做

⑤其:代词,代前文的“木” ⑥曲:形容词作名词,曲度

⑦规:圆规

虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

①虽:表让步连词,即使 ②有:通“又” ③槁:枯。

④暴:(本身字义通“曝” )晒 ⑤槁暴:枯干、晒干 ⑥挺:直

⑦者:因果复句中表停顿,可译为“…的原因”

⑧之:代词,代“木直中绳”中的“木” ⑨然:代词,这样

译文:即使又晒干,不会再挺直,是(用火烤)使它弯曲,使它这样的。

故木受绳则直,金就砺则利,

①故:所以 ②受绳:经墨线量过 ③则:就

④直:形容词词作动词,变直 ⑤金:指金属制成的刀剑等

⑥就:动词,凑近 ⑦砺:磨刀石 ⑧利:形容词作动词,变锋利

译文:所以木材经墨线量过(锯斧加工)就笔直,金属制成的刀剑在磨刀石上(磨过)就锋利,

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

①博:广泛

②而:第一个为表递进连词 ;第二个为表并列连词。

③参:动词,检查

④省:与“参”同义

⑤乎:介词,相当于“于”,意思是“对、向”

⑥知:通“智”,智慧

⑦明:明达。指对事理有明确透彻的认识

⑧行:行为

⑨过:过失

译文:有学问、有修养的人广博地学习并且每天都注意省查自己,那么他就会聪慧多智,而且行为没有过失了。

1.找出第二段的中心句并概括:

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

学习的重要性:学习对人性改造的价值,学习可以提高自己、改变自己

2. 第二段用了什么论证方法

比喻论证,分三层连用了五个比喻,证明学习的重要意义

加工

蓝——————青

胜于

冷冻

水————冰

寒于

輮 绳

直木————轮 木————直

砺

金————利

说明事物经过一定的变化,可以提高

说明事物经过一定的变化,还是可以改变原来的状态的

说明肯下功夫,必见成效

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

分论点

比喻句

学习的重要性:

提高自己,

改变自己。

青,取之于蓝,而青于蓝

冰,水为之而寒于水

木直中绳,輮以为轮,

其曲中规。虽有槁暴,

不复挺者,輮使之然也。

木受绳则直

金就砺则利

木、金

变化

提高

变化

不可逆

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

人

这一段作者是从学习的哪一方面来进行劝学的

这一段主要运用比喻论证着重阐明学习的重要性。

①人只要不断学习,就能得到改变、发展、提高;

②“君子博学而日参省乎己”中的“日”与起句“学不可以已”中的“已”遥相呼应,突出了要想“知明而行无过”,就必须不断学习,进而有力得阐述了中心论点。

研读第三段

劝学

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

①尝:曾经 ②终日:整天 ③而:两个“而”均为表修饰的连词

④须臾:片刻 ⑤所学:“所”字结构,学习的…… (收获) ⑥跂:踮起脚后跟

⑦之:连接助词,无义 ⑧博:广博,宽广

译文:我曾经整天地思考,比不上片刻的学习的收获;我曾经踮起脚跟远望,比不上登上高处看得广阔。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

①高:形容词作名词,高处。 ②而:第一、三个表修饰;第二、四个表转折。

③加:增加 ④见者远:人在远处也能看见 ⑤疾:强,这里指声音宏大

⑥闻:听 ⑦彰:清楚

译文:登上高处招手,手臂没有加长,但远处的人也能看见;顺着风呼喊,声音并不是更响亮,但听的人却听得清楚。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

①假:借助,利用 ②舆:车 ③利足:利,使动,使……走得快;脚走得快 ④而:二个均为表转折连词 ⑤致:达到,到达 ⑥楫:船桨,代船。

⑦水:游水,名词作动词 ⑧绝:横渡,横穿,渡过

译文: 借助车马的人,不是行走的更便利迅速,却能到达千里;借助船只的人,不是能游泳,却能横渡江河。

君子生非异也,善假于物也。

①生:通“性”,资质,禀赋 ②物:外物,指各种客观条件

译文:有学问、有修养的人的资质和一般人没有不同,只是善于凭借、利用外物罢了。

1.第三段是围绕哪句论述了?

君子性非异也,善假于物也。

学习的作用:借助外物,弥补不足

2. 作者是如何来阐述学习的作用的?

用了一系列比喻,比喻论证

分论点

比喻句

学习的作用:

弥补不足。

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也

登高而招,臂非加长也,而见者远

顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

假舆马者,非利足也,而致千里

假舟楫者,非能水也,而绝江河

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

阐明的道理

君子生非异也,善假于物也

善于学习弥补自己的不足

君子生非异也,善假于物也。

研读第四段

劝学

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

①兴:起 ②焉:前二个为兼词,意为“于此”;第三个为语气助词,“了”

③渊:深水 ④蛟:一种龙 ⑤善:形容词作名词,善行。 ⑥而:表顺承,“就”

⑦神明:指人的高度智慧 ⑧得:获得 ⑨备:具备

译文:堆积泥土成为高山,风雨从那里兴起;积聚水流成为深渊,蛟龙在那里产生;积累善行养成高尚的品德,人们会达到高度的智慧,也就具有了圣人的精神境界。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

①跬:古代的半步。 ②无以:固定句式,没有用来…的(办法)

③骐骥:骏马 ④十驾:马拉车一天走的路叫“一驾”

译文:所以不积累每一步,就无法达到千里之远;不积聚细小河流,就无法形成江海。千里马跳跃一次,不能有十步远;劣马驾车走十天,也能走得很远,它的成功在于不放弃奔跑。

锲而舍之,朽木不折,锲而不舍,金石可镂。

①锲:二个“锲”均意为“雕刻”②而:二个“而”均表假设关系,如果

③舍:二个“舍”均为动词,放弃④镂:雕刻

译文:如果雕刻一下就放弃,腐朽的木头也不会刻断;如果不停地刻下去,金属、石头也能雕刻成功。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

①之:定语后置的标志 ②强:qiáng,强劲的意思

③蚓无爪牙之利,筋骨之强:定语后置句 ④上、下:方位词作状语,向上、向下

译文:蚯蚓没有锋利的爪牙,强健的筋骨,向上能吃到泥土,向下能喝到泉水,因为它心思专一啊。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

劝学

①六跪:跪,蟹脚;蟹实际上是八条腿。一说,海蟹后面的两条腿只能划水,不能用来走路或自卫,所以不能算在“跪”里面。

②而:表并列,和

③螯:áo,蟹钳。

④躁:浮躁,不专心

译文:螃蟹有六条腿和两只蟹钳,没有蛇鳝的洞穴就无处容身(的原因),是因为心思浮躁啊。

分论点

比喻句

学习的态度和方法

积土成山,积水成渊

不积跬步,不积小流

骐骥一跃,驽马十驾

锲而舍之,锲而不舍

蚓无爪牙之利

学习贵在坚持

阐明的道理

学习贵在积累

学习贵在专心

1.第四段主要讲了什么内容?运用了几个比喻句?这些比喻句是从哪一方面进行劝学的

蟹六跪而二螯

2.第四段用了哪些论证方法来谈学习的方法的?

学习的方法、态度

积累

坚持

专心

比喻论证

对比论证

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

正面设喻

反面设喻

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

“骐骥”与“驽马”对比

“朽木”与“金石”对比

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

“用心一”与“用心躁”对比

结构

zhu'y

主题

《劝学》系统地论述了学习的目的、意义、作用、态度和方法。这里节选的四段,着重论述了学习的重要意义、学习的作用、学习的方法和学习应持的态度。作者反复论述人的知识、才能、品德不是天生就有的,而是通过学习和积累取得的。即使是圣人的思想,也可以在不断的学习和积累中具备。所以,任何人都应当持恒专一,脚踏实地,不断学习。

文言知识总结

“煣”

用火烤使木弯曲

“又”

“曝”,晒

“性”

天性、资质、禀赋

“智”

见识

把……做成

有学问有修养的人

广博地学习,广泛地学习

特指长江、黄河

爪子和牙齿

黄土地下的泉水

绝

忽然抚尺一下,群响毕绝

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境

以为妙绝

佛印绝类弥勒

非能水也,而绝江河

楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里

停止

隔绝

极点

非常

横渡

断绝

一词多义

闻

声非加疾也,而闻闻者彰《劝学》

博闻强志《屈原列传》

初闻涕泪满衣裳《闻军官收河南河北》

能谤讥于市朝,闻寡人之耳者《邹忌讽齐王纳谏》

况草野之无闻者欤《五人墓碑记》

以勇气闻于诸侯《廉颇蔺相如列传》

扫后更闻香《和张秀才落花有感》

听见

见闻、见识

听说

使上级听见

声望、声名

闻名、出名

用鼻子嗅

假

以是人多以书假余《送东阳马生序》

君子生非异也,善假于物也《劝学》

乃吾前狼假寐,盖以诱敌《狼》

借、借用

借助、利用

假装

强

挽弓当挽强,用箭当用长杜甫《前出塞》

弓蚓无爪牙之利,筋骨之强《劝学》

策勋十二转,赏赐百千强《木兰诗》

乃自强步,日三四里《触龙说赵太后》

如此则荆吴之势强,鼎足之形成矣《赤壁之战》

有力的

强健、强壮

有余、略多

qiǎng,勉强

强盛

形容词,疾劲,大,强

形容词,敏捷

动词,痛

形容词,快,迅速

名词,小病

连词,表转折

连词,表修饰

连词,表递进

连词,表转折

连词,表因果

连词,表假设

连词,表并列

兼词,于此

疑问代词,哪里

代词,它

表判断,……的人

表判断,……的原因

代词,它

助词,不译

助词,凑音节,不译

助词,定语后置的标志

结构助词,的

每天

向上;向下

游泳

水流

用火烤使木弯曲

善行

高处

变直

使……走得快

师 说

韩愈

作者简介

韩愈(768——824)字退之,唐代河南河阳人(今河南孟县)。著名文学家,哲学家。古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

唐宋八大散文家:

韩愈、柳宗元

欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、 苏轼、苏辙。

因为昌黎(现河北省昌黎)韩氏是望族,所以后人称之为韩昌黎,死后谥“文”,故又称“韩文公“。

唐代中叶韩愈、柳宗元作为领袖发起的以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。

以“文以载道”为理论核心,以儒学复古为号召,以先秦两汉优秀散文为楷模,用刚健质朴的散文取代绮丽柔靡的骈文,以达到张扬道统,革新文风和文体的目的。

主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

古文运动

韩愈幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。

国子监是中国古代教育体系中的最高学府。

祭酒是同列中的首席、主管。主要任务是掌大学之法与教学考试。

解题 —“说”

说:是一种议论文体,一般陈述自己对某事物的见解。如:《马说》《捕蛇者说》。

说:“解说……的道理”来理解。

师说:解说关于“从师”的道理。

1.《师说》这篇文章为谁而作?

李氏子蟠

2.韩愈赠送文章的理由有哪些?

(1)好古文,六艺经传皆通习之;

(2)不拘于时,学于余;能行古道。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于①时,学于②余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

六艺经传:六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

六艺——六种技能:礼、乐、射、御、书、数。

通:普遍。

于: ①被动,被; ①向,从。

嘉:赞许

贻:赠送

写作背景

唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。入学而不以学业为重,湎于游乐者颇多。

国子馆学生三百人,皆取文武三品以上及国公子孙从三品以上曾孙补充;太学馆学生五百人,皆取五品以上及郡县公子孙,从三品以上曾孙补充;四门馆学生五百人,皆取七品以上及侯伯子男之子。

——《唐六典》

总理教育的国子祭酒也不过从三品,以下的学官官阶都比其所要教授的学生的祖父辈的官阶要低。因此,人们自然就会觉得拜地位比自己低的人做老师,感到羞愧。

由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

——柳宗元《答韦中立论师道书》

从魏、晋以来,人们更加不尊奉老师。在当今的时代,没听说还有老师;如果有,人们就会哗然讥笑他,把他看作狂人。只有韩愈奋然不顾时俗,冒着人们的嘲笑侮辱,招收后辈学生,写作《师说》,就严正不屈地当起老师来。世人果然都感到惊怪,相聚咒骂,对他指指点点使眼色,相互拉拉扯扯示意,而且大肆渲染地编造谣言来攻击他。韩愈因此得到了狂人的名声.他住在长安,煮饭都来不及煮熟,又被外放而匆匆忙忙地向东奔去。像这样的情况有好几次了。

解读第一段

古之学者必有师。师者,所以 传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

古:即求学的人

今:指有专门学问的人

学者

1、表示“‥‥‥的原因”

2、表示“用来 ‥‥‥的”

所以

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也\仆所以留者, 待吾客与俱

此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也

所以饰後宫充下陈娱心意说耳目者,必出於秦然後可

那些

道:道理,指儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的思想理论。

惑①而不从师,其为惑②也,终不解矣。

惑:①v,有疑惑 ②n,疑难的问题

从:v,跟从,追随。

为:v,作为,成为。

解:解决。

乎 :①介词,在。②作“于”用,比的意思。

闻:知道,懂得。

固:本来

从:追随,跟随,省略了宾语(之)。

师:意动,“以……为老师”。

生乎①吾前,其闻道也固先乎②吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

师:v,学习。

庸:疑问词,岂,哪。

年:年龄,生年。

是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此。

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

所:所+v=名词结构,…的地方,…的人。

也:句末语气词,表判断。

提出中心论点:

正面阐述道理

古之学者必有师。

②从师的原因:

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

③从师的标准:

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

第一段

师者,所以传道受业解惑也。

①教师的职责:

你如何看待教师的“传道、受业、解惑”这三者之间的关系?

综合探究

第一层,授业,即教书。教授学业,解答疑惑。(教书匠)

第二层,传道,即育人。启人心智,导人向好。(教育家)

立德树人

育人为本,德育为先

老师,无时无处不在!

学习,随时随地都行!

古之学者必有师,师者,所以传道受业解惑也。

从师的必要性:

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

择师的标准:

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之,生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之后生于吾乎?是故,无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

教师的职能作用:

解读第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣 !

师道:从师学习的风尚。

师:动词,从师学习; 道:名词,风尚。

欲:动词,想要。

论证2:批判当时耻学于师的社会风气。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

v,超出

还,副词

一般人 普通人 \许多的人

n-v,低于,相差。

意动,“以…为耻”

...的原因

语副词,表揣度,大概

古今——纵向对比:圣益圣,愚益愚

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

代词,他的

意动

adj,糊涂

古时指文章的断句

有的

(助其)学习

遗漏,舍弃

小的方面学习

“否”

提宾标志,不知句读,不解惑

其子——其身

择师——耻师 对比:未见其明

聪明,明智

自己

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

…的人

类

如此,这样;表示引文、话结束或有所省略

相似

代词,当老师的(或当学生的)

学问道德水平

足够

地位高

近于阿谀

并列,不屑与之并列

竟然,表转折

比得上

不齿:指不屑与之并列,表示鄙视。

不耻:不顾羞耻不以为有失体面。

地位低

恢复

巫医乐师百工之人

士大夫之族 对比(怪)

1、纵比:

古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

2、自身

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

3、横比:

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

是否尊师重道,是圣愚分野的关键所在

自相矛盾的从师态度指出“小学而大遗”的谬误

批判当时社会上轻视师道的风气

解读第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃 。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

固定的,永久的。

意动

类,辈

泛指多数。三人成虎、士别三日当刮目相待

像

句末语气词,罢了

这

研究

学问和技艺

举例论证——以孔子为例,论证从师的正确态度

超过

不一定

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

1.夫庸知其年之先后生于吾乎

2.其皆出于此乎

3.而耻学于师

4.不拘于时,学于余

5.于其身也,则耻师焉

6.不拘于时,学于余

7.师不必贤于弟子

8.故燕王欲结于君

9.公与之乘,战于长勺

10.积于今六十岁矣

1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤

1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.辍耕之陇上

10.君将哀而生之乎

倒装句式判断:

1.大王来何操?

2.夫晋,何厌之有?

1.古之人不余欺也。

2.而莫之知也。

1.唯才是举

2.尚何芋是甘乎

1.夜以继日

2.臣是以无请也

1.何不试之以足

2.苛政猛于虎也

居庙堂之高

疑问句中代词或带疑问代词的短语作宾语,前置。

否定句中,代词作宾语,前置。

借助结构助词“是”把宾语提前。

倒装句式:

举 例

C22

1

1.大王来何操?

2.夫晋,何厌之有?

2

3

1.古之人不余欺也。

2.而莫之知也。

1.唯才是举

2.尚何芋是甘乎

复习

规律

借助结构助词“之”把宾语提前。

介词“以”的宾语常前置。

倒装句式:

举 例

C22

4

1.宋何罪之有

2.师道之不复

复习

规律

5

1.夜以继日

2.臣是以无请也

介词结构作状语后置。

介宾短语作状语后置。

用“之”后置定语。

倒装句式:

举 例

1

1.何不试之以足

2.苛政猛于虎也

2

3

1.蚓无爪牙之利

2.居庙堂之高

1.贪于财货

2.生乎吾前

复习

规律

代词,他的(它的)。

代词,他们。

代词,他。

代词,那,那些。

助词,表猜测语气,大概。

助词,表感叹语气,。

虚词用法:

举 例

其

1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤

助词,的。

代词,代上文的道和业。

代词,他。

助词,表停顿语气

助词,主谓之间,取消独立性。

助词,的。

助词,调节音节,无意义。

指示代词,这、此。

动词,到……去。

第一人称代词,我。

虚词用法:

举 例

之

1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.辍耕之陇上

10.君将哀而生之乎

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读