《陈太丘与友期》

图片预览

文档简介

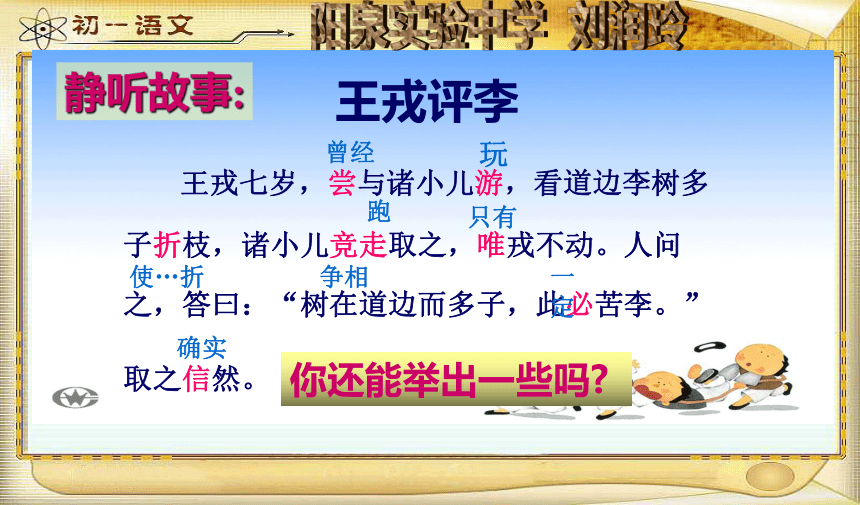

课件32张PPT。 静听故事:王戎评李

王戎七岁,尝与诸小儿游,看道边李树多

子折枝,诸小儿竞走取之,唯戎不动。人问

之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”

取之信然。 曾经玩争相跑只有一定确实使…折你还能举出一些吗?阳泉实验中学 刘润玲自古英雄出少年阳泉实验中学 刘润玲阳泉实验中学 刘润玲陈太丘与友期《世说新语》刘义庆 陈太丘与友期 1、积累文言字词,掌握“乃、期、委、去、引、舍、顾”等词在特定语境中的含义。

2、结合注释,运用工具书,疏通文句,理解文意。

3、结合文中人物的语言和动作的语句进行品味,概括人物形象。

4、学习古人的智慧、方正、诚实守信、以礼待人、言辞要高雅的美德。学习目标 陈太丘与友期刘义庆: (403-444),南朝宋文学家,彭城(现在江苏徐州)人,曾任荆州刺史,爱好文学,招纳文士。宋宗室,袭封临川王,曾任南兖州刺史。《世说新语》是由他组织一批文人编写的。《世说新语》: 是六朝志人小说的代表作, (《聊斋》

属志怪小说,志:记),古代小说所记大多是传闻、轶事,以短篇为主,在写法上一般都是直叙其事。《世说新语》全书原8卷,分德行、言语、政事、文学、方正、雅量等36门,《咏雪》选自“言语”一门,《陈太丘与友期》选自“方正”一门。鲁迅

称之为“一部名士底(的)教科书”。陈太丘与友期 陈太丘与友期朗读课文 整体感知 1、自由朗读课文,积累生字难词。

2、听读课文,订正字词,初步感知课文内容。

3、译读课文,两人小组合作,对照注释,利用工具书,理解词句,疏通文意并质疑。

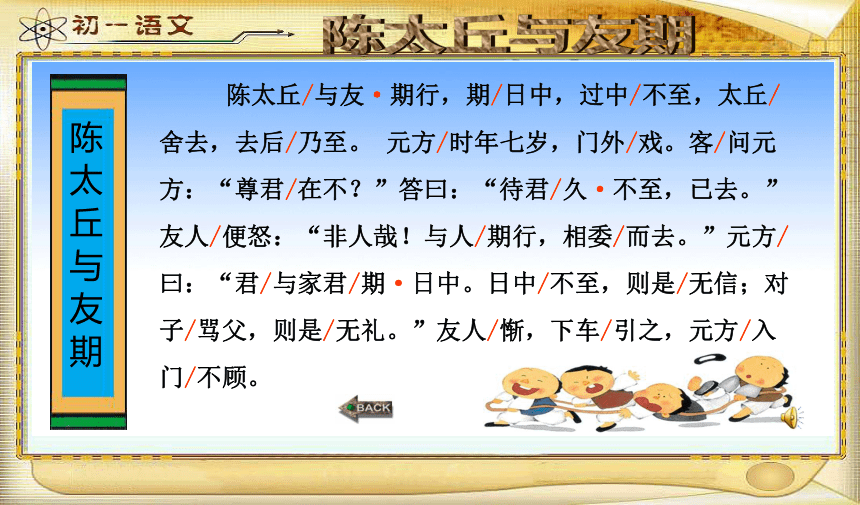

4、师生互动,讨论解疑,积累文言知识点。 陈太丘与友期陈 太 丘 与 友 期 陈太丘/与友·期行,期/日中,过中/不至,太丘/舍去,去后/乃至。 元方/时年七岁,门外/戏。客/问元方:“尊君/在不?”答曰:“待君/久·不至,已去。”友人/便怒:“非人哉!与人/期行,相委/而去。”元方/曰:“君/与家君/期·日中。日中/不至,则是/无信;对子/骂父,则是/无礼。”友人/惭,下车/引之,元方/入门/不顾。 陈太丘与友期 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。注意红色的重点词译

读

课

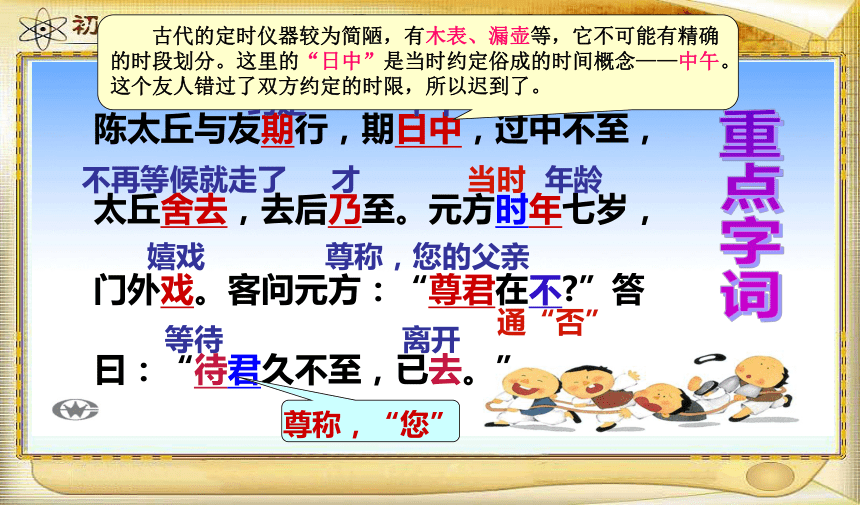

文 陈太丘与友期陈太丘与友期行,期日中,过中不至,

太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,

门外戏。客问元方:“尊君在不?”答

曰:“待君久不至,已去。”约定中午不再等候就走了才年龄尊称,您的父亲通“否”等待离开嬉戏当时尊称,“您”重

点

字

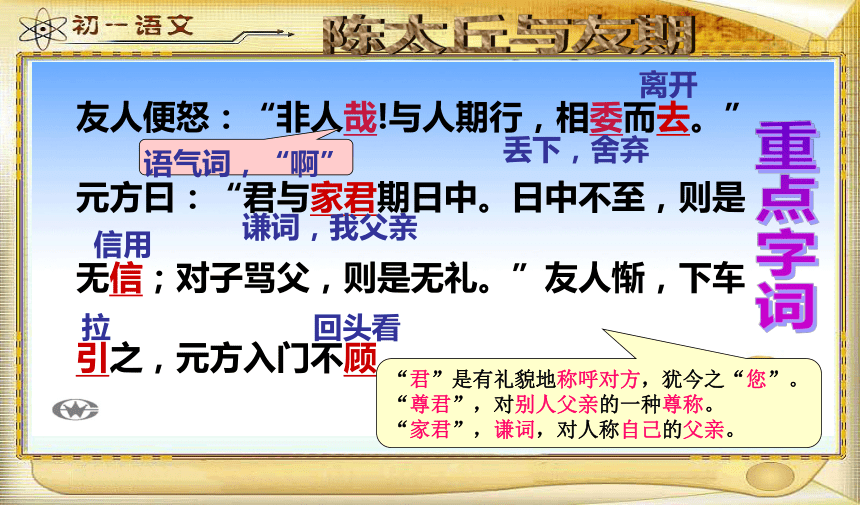

词 古代的定时仪器较为简陋,有木表、漏壶等,它不可能有精确的时段划分。这里的“日中”是当时约定俗成的时间概念——中午。这个友人错过了双方约定的时限,所以迟到了。 陈太丘与友期友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”

元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是

无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车

引之,元方入门不顾。 语气词,“啊”丢下,舍弃离开谦词,我父亲信用拉回头看重

点

字

词“君”是有礼貌地称呼对方,犹今之“您”。

“尊君”,对别人父亲的一种尊称。

“家君”,谦词,对人称自己的父亲。

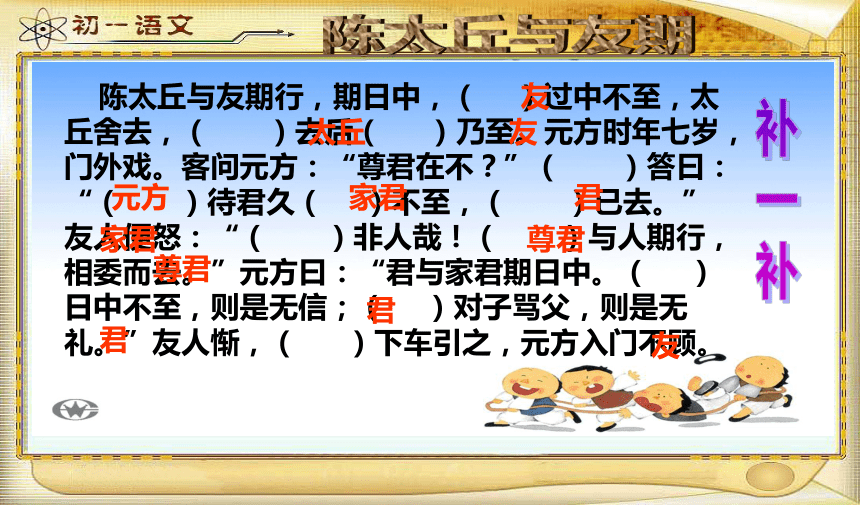

陈太丘与友期 陈太丘与友期行,期日中,( )过中不至,太丘舍去,( )去后( )乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”( )答曰:“( )待君久( )不至,( )已去。”友人便怒:“( )非人哉!( )与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。( )日中不至,则是无信;( )对子骂父,则是无礼。”友人惭,( )下车引之,元方入门不顾。友太丘友元方家君君家君尊君尊君友君君补

一

补 陈太丘与友期译 文 陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头。正午已过,不见那朋友来,太丘不再等候就走了。太丘走后,那人才来。太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。那人便问元方:“你爸爸在家吗?”元方答道:“等你好久都不来,他已经走了。”(用自己的话复述课文内容) 陈太丘与友期 1、你怎样评价元方和友人这两个人?有人认为,陈太丘的朋友也有可取之处,你同意这个看法吗?说明理由。

2、在友人“惭”“下车引之”时,元方却“入门不顾”是否失礼? 研读课文 合作探究 1、阅读元方对友人的批评话语,我们可以看出元方有着良好的家庭教养,表现了他懂礼识义的品质。元方对粗俗的友人“入门不顾”流露了小孩子性格直率,好恶情感易外露的特点,体现了他正直不阿的性格特征。 1、友人与陈太丘“期日中”,结果“不至”,可知他言而无信,不守信用;到来之后,问元方“尊君在不?”表现得较为有礼;当得知陈太丘已先行离去,不反省自己的过失,反而怒责太丘,粗野蛮横,十分无礼,可以看出他是一个缺乏修养、没有礼貌的人;在元方一番义正严辞的批评后,他“惭”“下车引之”又表现得较为诚恳,有知错勇改的精神。

有同学通过网络查阅相关资料,获知友人是比陈太丘官高两品的官员,平素对陈太丘傲慢无礼。 2、这是一个开放性的问题,可以肯定,也可以否定。认为元方并非无礼的理由是:元方年仅七岁,我们不应对其求全责备;一个失信于人,不知自责且当子骂父的人,其品行的低劣可见一斑,对这样的人就应该断然拒之千里之外。认为元方确实有失礼仪的理由是:人非圣贤,孰能无过?知错能改仍不失为有识之人,怎么能因人的一时之错便彻底否定一个人呢?原谅一个知错能改的人,不正表现了一个人胸襟宽广,有涵养吗? 陈太丘与友期总结拓展 延伸阅读陈太丘与友期 开头--“去后乃至”

“元方时年”--结束元方以礼责问,维护父亲的尊严。陈太丘的朋友失约陈元方小时候与来客对话,维护了父亲尊严。内容:主题人物性格陈太丘:

友 人:

陈元方:正直守信无信无礼勇于自责聪颖机智

有正义感元方聪敏识大体,说明守信、讲礼貌的重要。

叙事简洁,叙中有议; 语言凝练、辞意隽永;咫尺万里,辞近旨远;小中见大……语言特色: 陈太丘与友期总结拓展 延伸阅读1、在人际交往中,课文给我们一个什么启示?——我们在人际交往中要诚实守信、尊重他人。 ——我们要学会聪明应对他人。 2、下列本文出现的红色词语与现在使用的成语中红色词语意思相同吗?1.与友期行→ →不期而遇3.太丘舍去→ →去伪求真4.则是无信→ →言而有信5.下车引之→ →引经据典6.太丘舍去→ →舍生取义2.入门不顾→ →瞻前顾后 陈太丘与友期《陈太丘与友期》全文的核心是____________作者借陈元方的责客话,从反面

来证明“_____”和“_____”的重要性。客人发怒的原因是___________________(用文中原话回答)客人不守信的表现是_______________(用原话回答) 要明礼 要守信 遇事要冷静 对那些话不投机的人要不卑不亢从本文我们可以明白的道理是________________________

_________________________________无信、无礼礼信与人期行,相委而去期日中,日中不至总结拓展 延伸阅读 陈太丘与友期 3、古人称呼上的原则:称人时尊重对方,对外人称呼自己人时谦逊有礼。 称呼(亲属)别人的自己的父母: 尊君、令尊、令堂、令母儿女:令郎,令爱妻子:父母:尊夫人,贤内助家父,家母 儿女:犬子,小女妻子: ⑴敝人 ⑵卑职 ⑶陛下 ⑷令尊 ⑸寡人 ⑹足下 ⑺令郎 ⑻老朽 ⑼麾下拙荆,内人 4、下列词语哪些属于敬词,哪些属于谦词?总结拓展 延伸阅读 陈太丘与友期背 一 背期行友不至 丘舍去 友人怒骂 元方 反驳 友惭引之 元方不顾1、按情节线索背诵法:2、抓关键词、句背诵法。客问 答曰 客怒 元方曰3、创设情境背诵法。 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去 . 陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头。正午已过,不见那个朋友来,太丘不再等候就走了。 去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。” 尊君在不? 待君久不至,乃去。 太丘走后,那人才来。太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。那人便问元方:“你爸爸在家吗?”元方答道:“等你好久都不来,他已经走了。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。” 那人便发起脾气来,骂道:“真不是东西!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自个儿走了。” 非 人 哉 !与人期行,相委而去。 君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。 元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。” 元方说:“您跟我爸爸约好正午一同出发,您正午不到,就是不讲信用;对人家儿子骂他的父亲,就是失礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。 那人感到惭愧,便从车里下来,想跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。 陈太丘与友期作业布置1、收集3--5句有关“诚信”的佳句(成语、名言、诗句)。2、展示你们的才华,生活处处是舞台。 写一个小剧本,人物有元方、友人、陈太丘,(需一个人旁白);语言用现代语言;在不改变原文的基础上可适当增加情节。3、会背课文,并且准备默写。 陈太丘与友期诚信与你相伴,

你将一生无憾! 陈太丘与友期只有首先做到言出必行,你的话才有信用。

[波斯] 昂苏尔·玛阿里人生在世,如失去信用,就如同行尸走肉。

[英] 赫伯特履行诺言是名誉的标志。 [法] 谚语礼貌无需花费一文,却能赢得一切。

[英] 玛·沃·蒙塔古人而无信,不知其可也——孔子你必须以诚待人,别人才会以诚相报。——李嘉诚诚 信 名 言 陈太丘与友期 ◆你必须以诚待人,别人才会以诚相报。

——(中国香港)李嘉诚

◆一言既出,驷马难追。

——中国俗语

◆信用既是无形的力量,也是无形的财富。 ——(日)松下幸之助 ◆对人以诚信,人不欺我;对事以诚信,事无不成。 ——(中)冯玉祥 诚信 名 言总结拓展 延伸阅读陈太丘与友期“曾子杀彘(zhì)” 曾参的妻子要到集市上去,他的儿子跟着她啼哭也要去,孩子的母亲说:“你不去,等我回来,杀猪给你吃。”曾参的妻子从集市上回来后,曾参就要抓猪来杀。他妻子阻止说:“刚才只不过是哄孩子罢了。”曾参说:“小孩是不能哄骗的,小孩无知,是向父母学的,听父母教导的,现在你骗他,这是在教孩子骗人。母亲骗孩子,孩子以后就不信任母亲了,这不是教育孩子的方法。”于是真的把猪杀了煮着给孩子吃。 从“曾子杀彘”这个故事,可以看出曾子怎样的教子思想?这一道题我们将邀请家长回答。陈太丘与友期卓恕交友守信 三国时期吴国有位名士卓恕,是浙江上虞人,为人诚实,重信誉。他答应别人今天办的事,决不拖到明天。他与人约会,纵然遇到暴风骤雨,也守约必到,因此,受到人们的尊敬。

有一次,他要从建业(今南京)回老家上虞,特向好友诸葛恪辞行。

“你何时能回来呢?”

“我将于某日回来,那时再到府上看望您。”

到了归期那天,诸葛恪准备了酒宴,还邀请了许多客人,要与卓恕痛饮一番。客人们都到齐了,酒宴也都备好了,但仍不见卓恕的身影。

“两地相隔一千多里地,期间江湖阻隔,或许遇到什么风险,很难准时回来。”客人们不免议论纷纷。 一会儿,只见卓恕风尘仆仆地赶来,诸葛恪高兴地出门迎接。

在客人们赞扬卓恕的守约精神的热烈气氛中,酒宴如期举行。卓恕千里如期赴约,反映了他对朋友的高度负责和诚信的精神。陈太丘与友期曹操断发 一次,曹操亲自统领大军去打仗。行军的路上,看见路边的麦子都已经成熟了。可是看不见一个人,原来老百姓因为害怕士兵,逃到外边,不敢回来收割麦子。 曹操派人挨家挨户告诉村里人和各处看守边境的官吏,说:“我奉皇上旨意,出兵讨伐叛逆的贼人,为民除害。现在正示麦田的人,只要有践踏麦田的,就斩首示众,说到做到。父老乡亲们请不要害怕。” 老百姓们开始都不相信,仍旧躲在暗处观察曹操带领的军队的行动。经过麦田的官兵,都下马用手扶着麦秆,小心地蹚过麦田,这样一个接着一个,相互传递着走过麦地,没一个敢践踏麦子的。老百姓看见了,没有不欢喜称颂的,望着官军的背影跪在地上拜谢。曹操骑马正在走路,忽然,田野里有一只鸟惊叫着飞起来。曹操骑的马受了惊吓,一下子蹿入麦田中,践踏坏了一块儿麦田。曹操立即叫来随行的官员,治自己践踏麦田的罪行。官员说:“怎么能给丞相治罪?” 陈太丘与友期 曹操说:“我亲口说的话,我自己都不遵守,还有谁会心甘情愿地遵守呢?一个不守信用的人,怎么能统领成千上万的士兵呢?”随即抽出腰间的佩剑,想要自刎。众人连忙拦住。 这时,大臣郭嘉走上前说:“古书《春秋》上说,法不加于尊。丞相统领大军,重任在身,怎么能自杀呢?”曹操沉思了好长时间,才说:“既然古书《春秋》上有‘法不加于尊’的说法,我又肩负着天子交给我的重要任务,那就暂且免去一死。但是我不能说话不算话,我犯了错误也应该受罚。”于是,曹操用剑割断自己的头发,扔在地上,说:“那么,我就割掉头发代替我的头吧。” 曹操又派人传令三军:“丞相践踏麦田,本该斩首示众,现在割掉头发代替。”现在的人觉得剪头是件很正常的事。可是,当时的人认为,“身体发肤受之父母”,头发是从父母那里继承来的,随便割掉头发是大逆不道的事情,是不孝的表现。因此,在当时的人看来,曹操当众割头发和割脑袋没什么两样。

王戎七岁,尝与诸小儿游,看道边李树多

子折枝,诸小儿竞走取之,唯戎不动。人问

之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”

取之信然。 曾经玩争相跑只有一定确实使…折你还能举出一些吗?阳泉实验中学 刘润玲自古英雄出少年阳泉实验中学 刘润玲阳泉实验中学 刘润玲陈太丘与友期《世说新语》刘义庆 陈太丘与友期 1、积累文言字词,掌握“乃、期、委、去、引、舍、顾”等词在特定语境中的含义。

2、结合注释,运用工具书,疏通文句,理解文意。

3、结合文中人物的语言和动作的语句进行品味,概括人物形象。

4、学习古人的智慧、方正、诚实守信、以礼待人、言辞要高雅的美德。学习目标 陈太丘与友期刘义庆: (403-444),南朝宋文学家,彭城(现在江苏徐州)人,曾任荆州刺史,爱好文学,招纳文士。宋宗室,袭封临川王,曾任南兖州刺史。《世说新语》是由他组织一批文人编写的。《世说新语》: 是六朝志人小说的代表作, (《聊斋》

属志怪小说,志:记),古代小说所记大多是传闻、轶事,以短篇为主,在写法上一般都是直叙其事。《世说新语》全书原8卷,分德行、言语、政事、文学、方正、雅量等36门,《咏雪》选自“言语”一门,《陈太丘与友期》选自“方正”一门。鲁迅

称之为“一部名士底(的)教科书”。陈太丘与友期 陈太丘与友期朗读课文 整体感知 1、自由朗读课文,积累生字难词。

2、听读课文,订正字词,初步感知课文内容。

3、译读课文,两人小组合作,对照注释,利用工具书,理解词句,疏通文意并质疑。

4、师生互动,讨论解疑,积累文言知识点。 陈太丘与友期陈 太 丘 与 友 期 陈太丘/与友·期行,期/日中,过中/不至,太丘/舍去,去后/乃至。 元方/时年七岁,门外/戏。客/问元方:“尊君/在不?”答曰:“待君/久·不至,已去。”友人/便怒:“非人哉!与人/期行,相委/而去。”元方/曰:“君/与家君/期·日中。日中/不至,则是/无信;对子/骂父,则是/无礼。”友人/惭,下车/引之,元方/入门/不顾。 陈太丘与友期 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。注意红色的重点词译

读

课

文 陈太丘与友期陈太丘与友期行,期日中,过中不至,

太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,

门外戏。客问元方:“尊君在不?”答

曰:“待君久不至,已去。”约定中午不再等候就走了才年龄尊称,您的父亲通“否”等待离开嬉戏当时尊称,“您”重

点

字

词 古代的定时仪器较为简陋,有木表、漏壶等,它不可能有精确的时段划分。这里的“日中”是当时约定俗成的时间概念——中午。这个友人错过了双方约定的时限,所以迟到了。 陈太丘与友期友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”

元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是

无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车

引之,元方入门不顾。 语气词,“啊”丢下,舍弃离开谦词,我父亲信用拉回头看重

点

字

词“君”是有礼貌地称呼对方,犹今之“您”。

“尊君”,对别人父亲的一种尊称。

“家君”,谦词,对人称自己的父亲。

陈太丘与友期 陈太丘与友期行,期日中,( )过中不至,太丘舍去,( )去后( )乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”( )答曰:“( )待君久( )不至,( )已去。”友人便怒:“( )非人哉!( )与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。( )日中不至,则是无信;( )对子骂父,则是无礼。”友人惭,( )下车引之,元方入门不顾。友太丘友元方家君君家君尊君尊君友君君补

一

补 陈太丘与友期译 文 陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头。正午已过,不见那朋友来,太丘不再等候就走了。太丘走后,那人才来。太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。那人便问元方:“你爸爸在家吗?”元方答道:“等你好久都不来,他已经走了。”(用自己的话复述课文内容) 陈太丘与友期 1、你怎样评价元方和友人这两个人?有人认为,陈太丘的朋友也有可取之处,你同意这个看法吗?说明理由。

2、在友人“惭”“下车引之”时,元方却“入门不顾”是否失礼? 研读课文 合作探究 1、阅读元方对友人的批评话语,我们可以看出元方有着良好的家庭教养,表现了他懂礼识义的品质。元方对粗俗的友人“入门不顾”流露了小孩子性格直率,好恶情感易外露的特点,体现了他正直不阿的性格特征。 1、友人与陈太丘“期日中”,结果“不至”,可知他言而无信,不守信用;到来之后,问元方“尊君在不?”表现得较为有礼;当得知陈太丘已先行离去,不反省自己的过失,反而怒责太丘,粗野蛮横,十分无礼,可以看出他是一个缺乏修养、没有礼貌的人;在元方一番义正严辞的批评后,他“惭”“下车引之”又表现得较为诚恳,有知错勇改的精神。

有同学通过网络查阅相关资料,获知友人是比陈太丘官高两品的官员,平素对陈太丘傲慢无礼。 2、这是一个开放性的问题,可以肯定,也可以否定。认为元方并非无礼的理由是:元方年仅七岁,我们不应对其求全责备;一个失信于人,不知自责且当子骂父的人,其品行的低劣可见一斑,对这样的人就应该断然拒之千里之外。认为元方确实有失礼仪的理由是:人非圣贤,孰能无过?知错能改仍不失为有识之人,怎么能因人的一时之错便彻底否定一个人呢?原谅一个知错能改的人,不正表现了一个人胸襟宽广,有涵养吗? 陈太丘与友期总结拓展 延伸阅读陈太丘与友期 开头--“去后乃至”

“元方时年”--结束元方以礼责问,维护父亲的尊严。陈太丘的朋友失约陈元方小时候与来客对话,维护了父亲尊严。内容:主题人物性格陈太丘:

友 人:

陈元方:正直守信无信无礼勇于自责聪颖机智

有正义感元方聪敏识大体,说明守信、讲礼貌的重要。

叙事简洁,叙中有议; 语言凝练、辞意隽永;咫尺万里,辞近旨远;小中见大……语言特色: 陈太丘与友期总结拓展 延伸阅读1、在人际交往中,课文给我们一个什么启示?——我们在人际交往中要诚实守信、尊重他人。 ——我们要学会聪明应对他人。 2、下列本文出现的红色词语与现在使用的成语中红色词语意思相同吗?1.与友期行→ →不期而遇3.太丘舍去→ →去伪求真4.则是无信→ →言而有信5.下车引之→ →引经据典6.太丘舍去→ →舍生取义2.入门不顾→ →瞻前顾后 陈太丘与友期《陈太丘与友期》全文的核心是____________作者借陈元方的责客话,从反面

来证明“_____”和“_____”的重要性。客人发怒的原因是___________________(用文中原话回答)客人不守信的表现是_______________(用原话回答) 要明礼 要守信 遇事要冷静 对那些话不投机的人要不卑不亢从本文我们可以明白的道理是________________________

_________________________________无信、无礼礼信与人期行,相委而去期日中,日中不至总结拓展 延伸阅读 陈太丘与友期 3、古人称呼上的原则:称人时尊重对方,对外人称呼自己人时谦逊有礼。 称呼(亲属)别人的自己的父母: 尊君、令尊、令堂、令母儿女:令郎,令爱妻子:父母:尊夫人,贤内助家父,家母 儿女:犬子,小女妻子: ⑴敝人 ⑵卑职 ⑶陛下 ⑷令尊 ⑸寡人 ⑹足下 ⑺令郎 ⑻老朽 ⑼麾下拙荆,内人 4、下列词语哪些属于敬词,哪些属于谦词?总结拓展 延伸阅读 陈太丘与友期背 一 背期行友不至 丘舍去 友人怒骂 元方 反驳 友惭引之 元方不顾1、按情节线索背诵法:2、抓关键词、句背诵法。客问 答曰 客怒 元方曰3、创设情境背诵法。 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去 . 陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头。正午已过,不见那个朋友来,太丘不再等候就走了。 去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。” 尊君在不? 待君久不至,乃去。 太丘走后,那人才来。太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。那人便问元方:“你爸爸在家吗?”元方答道:“等你好久都不来,他已经走了。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。” 那人便发起脾气来,骂道:“真不是东西!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自个儿走了。” 非 人 哉 !与人期行,相委而去。 君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。 元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。” 元方说:“您跟我爸爸约好正午一同出发,您正午不到,就是不讲信用;对人家儿子骂他的父亲,就是失礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。 那人感到惭愧,便从车里下来,想跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。 陈太丘与友期作业布置1、收集3--5句有关“诚信”的佳句(成语、名言、诗句)。2、展示你们的才华,生活处处是舞台。 写一个小剧本,人物有元方、友人、陈太丘,(需一个人旁白);语言用现代语言;在不改变原文的基础上可适当增加情节。3、会背课文,并且准备默写。 陈太丘与友期诚信与你相伴,

你将一生无憾! 陈太丘与友期只有首先做到言出必行,你的话才有信用。

[波斯] 昂苏尔·玛阿里人生在世,如失去信用,就如同行尸走肉。

[英] 赫伯特履行诺言是名誉的标志。 [法] 谚语礼貌无需花费一文,却能赢得一切。

[英] 玛·沃·蒙塔古人而无信,不知其可也——孔子你必须以诚待人,别人才会以诚相报。——李嘉诚诚 信 名 言 陈太丘与友期 ◆你必须以诚待人,别人才会以诚相报。

——(中国香港)李嘉诚

◆一言既出,驷马难追。

——中国俗语

◆信用既是无形的力量,也是无形的财富。 ——(日)松下幸之助 ◆对人以诚信,人不欺我;对事以诚信,事无不成。 ——(中)冯玉祥 诚信 名 言总结拓展 延伸阅读陈太丘与友期“曾子杀彘(zhì)” 曾参的妻子要到集市上去,他的儿子跟着她啼哭也要去,孩子的母亲说:“你不去,等我回来,杀猪给你吃。”曾参的妻子从集市上回来后,曾参就要抓猪来杀。他妻子阻止说:“刚才只不过是哄孩子罢了。”曾参说:“小孩是不能哄骗的,小孩无知,是向父母学的,听父母教导的,现在你骗他,这是在教孩子骗人。母亲骗孩子,孩子以后就不信任母亲了,这不是教育孩子的方法。”于是真的把猪杀了煮着给孩子吃。 从“曾子杀彘”这个故事,可以看出曾子怎样的教子思想?这一道题我们将邀请家长回答。陈太丘与友期卓恕交友守信 三国时期吴国有位名士卓恕,是浙江上虞人,为人诚实,重信誉。他答应别人今天办的事,决不拖到明天。他与人约会,纵然遇到暴风骤雨,也守约必到,因此,受到人们的尊敬。

有一次,他要从建业(今南京)回老家上虞,特向好友诸葛恪辞行。

“你何时能回来呢?”

“我将于某日回来,那时再到府上看望您。”

到了归期那天,诸葛恪准备了酒宴,还邀请了许多客人,要与卓恕痛饮一番。客人们都到齐了,酒宴也都备好了,但仍不见卓恕的身影。

“两地相隔一千多里地,期间江湖阻隔,或许遇到什么风险,很难准时回来。”客人们不免议论纷纷。 一会儿,只见卓恕风尘仆仆地赶来,诸葛恪高兴地出门迎接。

在客人们赞扬卓恕的守约精神的热烈气氛中,酒宴如期举行。卓恕千里如期赴约,反映了他对朋友的高度负责和诚信的精神。陈太丘与友期曹操断发 一次,曹操亲自统领大军去打仗。行军的路上,看见路边的麦子都已经成熟了。可是看不见一个人,原来老百姓因为害怕士兵,逃到外边,不敢回来收割麦子。 曹操派人挨家挨户告诉村里人和各处看守边境的官吏,说:“我奉皇上旨意,出兵讨伐叛逆的贼人,为民除害。现在正示麦田的人,只要有践踏麦田的,就斩首示众,说到做到。父老乡亲们请不要害怕。” 老百姓们开始都不相信,仍旧躲在暗处观察曹操带领的军队的行动。经过麦田的官兵,都下马用手扶着麦秆,小心地蹚过麦田,这样一个接着一个,相互传递着走过麦地,没一个敢践踏麦子的。老百姓看见了,没有不欢喜称颂的,望着官军的背影跪在地上拜谢。曹操骑马正在走路,忽然,田野里有一只鸟惊叫着飞起来。曹操骑的马受了惊吓,一下子蹿入麦田中,践踏坏了一块儿麦田。曹操立即叫来随行的官员,治自己践踏麦田的罪行。官员说:“怎么能给丞相治罪?” 陈太丘与友期 曹操说:“我亲口说的话,我自己都不遵守,还有谁会心甘情愿地遵守呢?一个不守信用的人,怎么能统领成千上万的士兵呢?”随即抽出腰间的佩剑,想要自刎。众人连忙拦住。 这时,大臣郭嘉走上前说:“古书《春秋》上说,法不加于尊。丞相统领大军,重任在身,怎么能自杀呢?”曹操沉思了好长时间,才说:“既然古书《春秋》上有‘法不加于尊’的说法,我又肩负着天子交给我的重要任务,那就暂且免去一死。但是我不能说话不算话,我犯了错误也应该受罚。”于是,曹操用剑割断自己的头发,扔在地上,说:“那么,我就割掉头发代替我的头吧。” 曹操又派人传令三军:“丞相践踏麦田,本该斩首示众,现在割掉头发代替。”现在的人觉得剪头是件很正常的事。可是,当时的人认为,“身体发肤受之父母”,头发是从父母那里继承来的,随便割掉头发是大逆不道的事情,是不孝的表现。因此,在当时的人看来,曹操当众割头发和割脑袋没什么两样。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 散步

- 2 秋天的怀念

- 3 羚羊木雕

- 4 散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 5 《世说新语》两则(咏雪、陈太丘与友期)

- 第二单元

- 6 我的老师

- 7 再塑生命的人

- 8 我的早年生活

- 9 王几何

- 10 《论语》十二章

- 第三单元

- 11 春

- 12 济南的冬天

- 13 风雨

- 14*秋天

- 15 古代诗歌四首

- 第四单元

- 16 紫藤萝瀑布

- 17 走一步,再走一步

- 18 短文两篇(蝉、贝壳)

- 19 在山的那边

- 20 虽有嘉肴

- 第五单元

- 21 化石吟

- 22 看云识天气

- 23 绿色蝈蝈

- 24 月亮上的足迹

- 25 河中石兽

- 第六单元

- 26 小圣施威降大圣

- 27 皇帝的新装

- 28 女娲造人

- 29 盲孩子和他的影子

- 30 寓言四则

- 课外古诗词

- 龟虽寿

- 夜雨寄北

- 过故人庄

- 泊秦淮

- 题破山寺后禅院

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 名著导读

- 《繁星》

- 《春水》

- 《伊索寓言》