河北省石家庄市元氏县第四中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省石家庄市元氏县第四中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试卷(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 654.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-11-17 14:39:17 | ||

图片预览

文档简介

元氏县第四中学2021-2022学年高一上学期期中考试

历史试题 时间:75分钟 满分:100分

一、选择题(共15个选择题,每个选择题3分,共45分)

1.唐宋时期公共水利工程项目(主要地区)统计表,下表的变化表明( )

陕西 河南 山西 直隶 江苏 浙江 江西 湖北 福建

唐 32 11 32 2 18 44 20 4 29

北宋 12 7 25 2 43 86 18 4 45

全及同时的南宋 4 2 14 73 185 36 14 63

A.中央对南方的控制加强 B.经济重心南移的速度加快

C.民族政权对崎弊端显现 D.南方行政区划发生根本调整

2.西周时期,楚国国君熊渠公然宣称:“我蛮夷也,不与中国之号益。”从楚成王开始,“结旧好与诸侯,使人献天子”;楚庄王多次引用《诗经》的语句,将“保德”“安民”作为其争夺华夏霸权的基础。这一变化反映出楚国( )

A.宗法制度逐渐遭到破坏 B.礼乐制度趋向于等级化

C.华夏认同观念日益加强 D.儒家学说地位不断上升

3.西周时期,臣谏簋铭文中记载臣谏因为自己儿子已亡,就把同母弟引庸的长子倐(shū)上报邢侯和周王,令倐继承自己的职位。此现象说明( )

A.宗法制继承原则被破坏 B.宗法制度实际中更灵活

C.礼乐秩序开始出现松动 D.宗法制是分封制的基础

4.孔子是无神论者,他曾说子不语怪力乱神。而董仲舒结合阴阳家学说创造性的提出:君权神授、天人感应等学说。这一变化反映了( )

A.董仲舒的学说背离儒家思想 B.儒学已不再适应时代的要求

C.孔子的思想不被当时所认可 D.儒学适应社会发展做出调整

5.有学者研究发现,中国古代地方官员的名称有些听起来不像常设官员,其名称往往带有动词。比如刺史,“刺”即刺探,其本意为临时派出,后演变为州牧;比如行省长官“行中书省事”,意指临时行使中央特派之事,后变成固定的地方官;比如巡抚,意指代皇帝巡行地方,后巡行变为常设。这表明( )

A.中国古代地方管理制度具有随意性 B.临时委派的做法杜绝了地方割据的出现

C.监察是中国古代地方官员的主要职责 D.王朝政府注重协调中央集权与地方分权

6.尚书最初是皇帝的秘书,东汉时发展成为尚书台,为最高行政机关;中书之名始于汉武帝,初由宦者担任,魏文帝始设中书省,专司诏令;门下诸官历来都是皇帝的待从,西晋时定名为门下省。材料反映了三省( )

A.在魏晋时期已经成为定制 B.是皇权不断侵夺相权的产物

C.有效提高了政府行政效率 D.为中央集权不断发展的结果

7.唐太宗在其所著的《帝范》中说:“智者取其谋,愚者取其力,勇者取其威,怯者取其慎,无智、愚、勇、怯,兼而用之。故良匠无弃材,明主无弃士。”由此可见,唐太宗( )

A.强调文治武功不可偏废 B.告诫后世君主虚心纳谏

C.主张君主要量才而用人 D.强调要提高官员的素养

8.如图所示是南宋纸币——关子版拓片,该关子规定了所值的金属铸币数量,并规定“如官民户及应干官司去处,敢有擅减钱陌,以违制论”。该纸币佐证了南宋( )

A.活字印刷应用广泛 B.注重维护商业秩序

C.纸币成为主流货币 D.抑商政策逐渐废弛

9.据《史记·封禅书》记载,秦统一六国之后,政府所属的“祠官”对全国山川的官方祭祀进行了统一安排,关东地区列入官方祭祀的对象有山五川二,关西地区则是山七川四。秦朝这一安排( )

A.强化了秦人的统治地位 B.体现了儒学影响力扩大

C.改变了祭祀的社会功能 D.反映了经济发展的差异

10.宋朝的铜钱大量出现在东南亚和西亚国家等地区,当时的朝鲜和日本甚至一度停用自己的货币,改用宋钱,宋钱成为大受欢迎的硬通货。这说明当时( )

A.中国对外贸易处于顺差 B.周边国家商品经济落后

C.陆上丝绸之路空前繁荣 D.宋朝对外经济交流频繁

11.浙江浦江上山遗址(距今11000—8600年前)出土的红衣夹炭陶的胎体内有明显的谷壳,在红烧土中也发现有炭化的稻壳和叶片,经鉴定,这些炭化谷物部分属野生稻,部分是人工栽培的热带型粳稻。据此可推知,当时我国先民( )

A.实现农业与手工业的分离

B.彻底从食物采集者转变为生产者

C.生产生活向定居生活转变

D.己满足了自身对食物的迫切需求

12.战国时期,孟子认为“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也”,荀子则主张“义者,所以限禁人之为恶与奸者也”。据此可知荀子提倡的“义”更加( )

A.重视思想道德规范 B.追求人心内外和谐

C.强调外在制度约束 D.注重社会道义责任

13.1999年,考古工作者在印尼所属海域打捞出“黑石号”沉船及几万件器物。如图1左部铜镜铸有铭文:“唐乾元元年(758年)戊戌十一月廿九日于扬州扬子江心百炼造成。”图1右部瓷碗上铸有铭文:“唐敬宗宝历二年(826年)”据此可知,唐代( )

“黑石号”上的江心镜 ;“黑石号”上的外销瓷

图1

A.中华文明海外影响扩大 B.政府鼓励对外经济交流

C.对外贸易处于出超地位 D.东南亚是主要贸易对象

14.两晋十六国时期,在朝廷的提倡下,佛教势力迅速膨胀,寺庙里有自定的法律——僧律;有自己的武装组织——僧兵;有雄厚的经济实力——寺产;僧人不交捐纳税,不服兵役也不出劳役。这一状况( )

A.助长了统治阶级的腐化 B.为士族的崛起提供了机遇

C.导致儒学丧失主流地位 D.势必影响国家发展与稳定

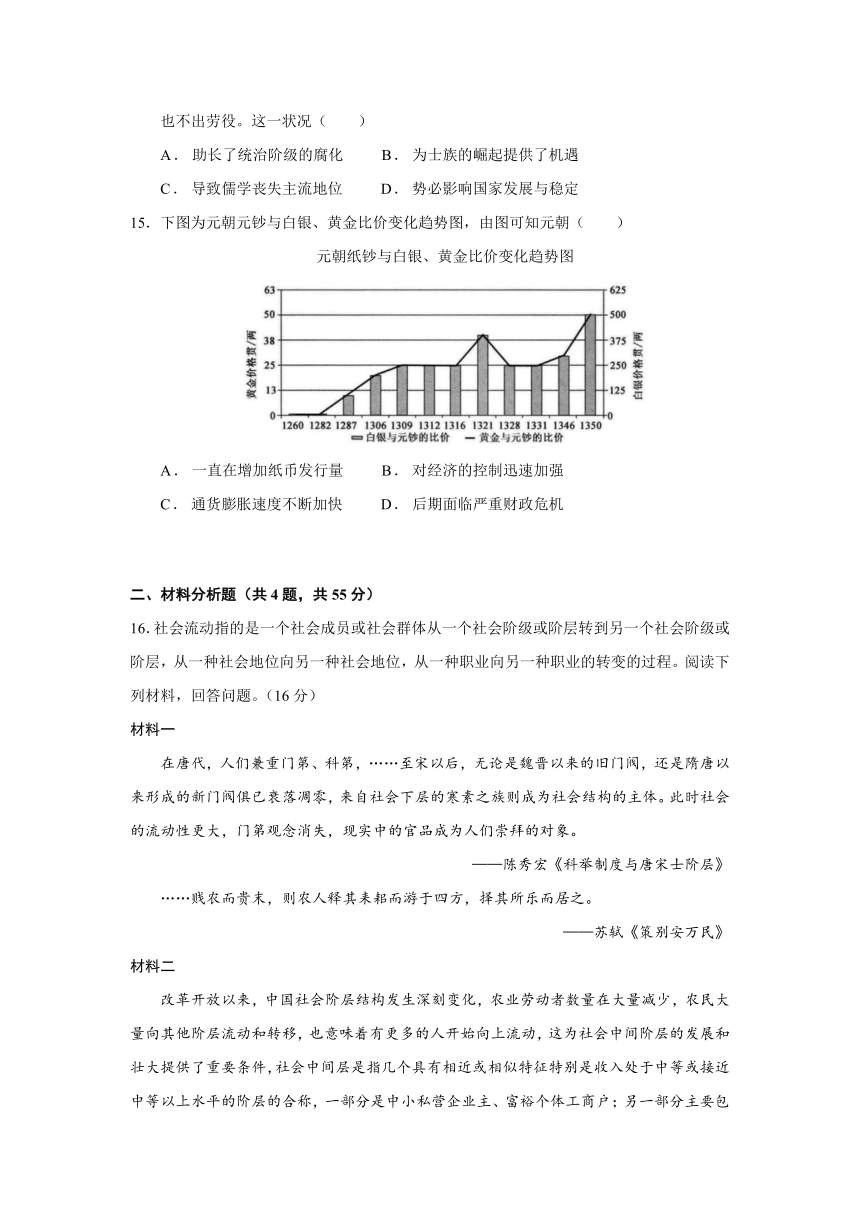

15.下图为元朝元钞与白银、黄金比价变化趋势图,由图可知元朝( )

元朝纸钞与白银、黄金比价变化趋势图

A.一直在增加纸币发行量 B.对经济的控制迅速加强

C.通货膨胀速度不断加快 D.后期面临严重财政危机

二、材料分析题(共4题,共55分)

16.社会流动指的是一个社会成员或社会群体从一个社会阶级或阶层转到另一个社会阶级或阶层,从一种社会地位向另一种社会地位,从一种职业向另一种职业的转变的过程。阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一

在唐代,人们兼重门第、科第,……至宋以后,无论是魏晋以来的旧门阀,还是隋唐以来形成的新门阀俱已衰落凋零,来自社会下层的寒素之族则成为社会结构的主体。此时社会的流动性更大,门第观念消失,现实中的官品成为人们崇拜的对象。

——陈秀宏《科举制度与唐宋士阶层》

……贱农而贵末,则农人释其耒耜而游于四方,择其所乐而居之。

——苏轼《策别安万民》

材料二

改革开放以来,中国社会阶层结构发生深刻变化,农业劳动者数量在大量减少,农民大量向其他阶层流动和转移,也意味着有更多的人开始向上流动,这为社会中间阶层的发展和壮大提供了重要条件,社会中间层是指几个具有相近或相似特征特别是收入处于中等或接近中等以上水平的阶层的合称,一部分是中小私营企业主、富裕个体工商户;另一部分主要包括专业技术人员、经理人员、行政与管理人员等,他们不但在收入上处于中等及中等以上水平,而且接受过良好教育拥有较好社会声望。

——《中国社会阶级阶层结构变迁60年》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述宋朝社会流动的表现和原因。(8分)

(2)根据材料二,指出中国改革开放以来社会阶层流动的特点,通过上述两则材料谈谈你对社会阶层间流动的认识。(6分)

17.(14分)商鞅的是与非。

材料一

孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强……。获楚魏之师,举地千里,至今治强。

——李斯(时任秦国廷尉)

材料二

西汉昭帝时期,政府就汉武帝推行的盐铁专营等措施召集会议,有学者阐述了对商鞅的看法,记录在《盐铁论》一书中:

商鞅以重刑峭法为秦国基,故二世而夺。刑既严峻矣,又作为相坐之法,造诽谤,增肉刑,百姓斋栗(恐惧),不知所措手足也。赋敛既烦数矣……知其为秦开帝业,不知其为秦致亡道也。

昔商鞅之任秦也,刑人若菅茅,用师若弹丸;从军者暴骨长城,戍漕者辇车相望……故君子仁以恕,义以度,所好恶与天下共之,所不施不仁者。

阅读材料一和材料二,简述两者对商鞅变法的看法有何不同(8分)。这反映出社会思想方面怎样的变化?(6分)

18.(9分)辽、西夏、金的制度建设

辽 西夏 金

辽代官职,分被、南两院,北面治宫账、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,其得宜矣。重熙五年(1036年),辽兴宗亲临礼部贡院试进士。 其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台。保留了原有蕃官体系,如宁令(大王)等官职。人庆(四年)1147年,复设童子科,于是取士日甚。 女真初起,其部长曰勃堇,行兵则曰猛安谋克,从其多寡以为号。金太祖定燕(今北京),学习辽南北面官制度。金承辽后,进士科目兼采唐宋之法而增损之。

——据《辽史》、《宋史.夏国传》、《金史》制作

(1)比较辽、西夏、金制度的相同之处。(4分)

(2)依据材料并结合所学,从民族政权并立与民族交融角度,谈谈你的认识。(5分)

19.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

秦始皇全面推行郡县制,以郡统县,郡行政长官称郡守,掌一郡行政等事务,郡尉负责军事,郡下设县,县行政长官称县令。每年岁末,郡守派遣官吏赴京师上计(地方官吏于岁末年终将一年的政绩汇报给国君或上级官员),向中央呈交记录本郡情况的计簿。朝廷据此行赏罚。县则在郡上计前,向郡守呈交县计簿。中央派监御史监察郡政,纠举弹劾有罪过的官吏。

——摘编自《简明中国历史读本》

(1)结合所学知识指出郡县制全面推行的政治条件。(2分)据材料一概括秦朝中央政府通过郡县制来加强对地方控制的措施。(6分)

材料二

不同历史时期,选官的方式不同,先秦时期主要是“世官制”,……到汉武帝时,正式形成察举、征辟制度。魏晋南北朝时期实行的选官制度,注重门第出身,以门第为选官标准,出现了“上品无寒门,下品无士族”的门阀士族垄断政权的局面。隋文帝开始采用分科考试的方法选拔官员;隋炀帝时,始建进士科,科举制形成;唐朝继承和完善科举制度。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样—来,在社会的等级阶层之间,就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——据向仕碧《对古代选官制度变迁的认识》等整理

(2)根据材料二归纳隋朝以前选官制度的主要演变。(4分)据材料分析指出科举制度是中国古代选官制度走向成熟与完善的标志。(4分)

高一历史期中考试答案

1、选择题(每题3分,共45分)

1-5 BCBDD 6-10 BCBAD 11-15 CCADD

2、材料分析题(共55分)

16(1)表现:大批出身平民家庭的知识分子进入政坛;百姓迁移住所,自由更换职业。(4分)

原因:世家大族的衰落;科举制的发展;商品经济发展;租佃制的发展。(6分,任答三点)

(2)特点:农民阶层数量减少;中间阶层扩大。(4分)

认识:社会流动是一个时代政治经济状况的反映;公正合理的社会流动,会推动社会良性发展。(2分)

17、不同:李斯:高度赞扬商鞅变法的成就,(1分)认为变法使秦国富强,百姓富裕,国力强大,疆域拓展。(2分)

西汉学者:批评(1分)商鞅推行严刑峻法,导致社会矛盾激化;频繁的战争和沉重的赋役加重人民负担,导致秦朝灭亡。(4分)

变化:从商鞅变法开始,法家学说逐渐成为秦国的指导思想,法家主张变法革新,实行严刑峻法(2分)。汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的主张,儒家学说成为统治思想(2分),主张推行仁政,宽刑薄赋(2分)。

18、(1)吸收汉人王朝先进政治制度,又保留本民族特色;因俗而治。(4分)

(2)从民族政权并立的角度来看,辽、西夏、金崛起之后与宋朝之间发生了战争或冲突,不利于全国统一;从民族交融的角度来看,辽、西夏、金又积极吸收汉人先进文化,并同宋朝通过议和维持了长期相对和平局面,加强了民族融合,有利于缓和民族矛盾,也巩固了自身的统治。(5分)

19、(1)条件:秦统一六国。(2分)

措施:郡县官员分工负责,相互牵制;定期对郡县长官实行考核;中央派官员监察地方官。(6分)

(2)演变脉络:世官制一察举制一九品中正制。(4分)

分析:考试方式选拔官吏,使官员选拔变得更加公开和公平;打破了特权垄断,扩大了统治基础(官吏来源);提高了官员的文化素质等。(4分,任答两点)

历史试题 时间:75分钟 满分:100分

一、选择题(共15个选择题,每个选择题3分,共45分)

1.唐宋时期公共水利工程项目(主要地区)统计表,下表的变化表明( )

陕西 河南 山西 直隶 江苏 浙江 江西 湖北 福建

唐 32 11 32 2 18 44 20 4 29

北宋 12 7 25 2 43 86 18 4 45

全及同时的南宋 4 2 14 73 185 36 14 63

A.中央对南方的控制加强 B.经济重心南移的速度加快

C.民族政权对崎弊端显现 D.南方行政区划发生根本调整

2.西周时期,楚国国君熊渠公然宣称:“我蛮夷也,不与中国之号益。”从楚成王开始,“结旧好与诸侯,使人献天子”;楚庄王多次引用《诗经》的语句,将“保德”“安民”作为其争夺华夏霸权的基础。这一变化反映出楚国( )

A.宗法制度逐渐遭到破坏 B.礼乐制度趋向于等级化

C.华夏认同观念日益加强 D.儒家学说地位不断上升

3.西周时期,臣谏簋铭文中记载臣谏因为自己儿子已亡,就把同母弟引庸的长子倐(shū)上报邢侯和周王,令倐继承自己的职位。此现象说明( )

A.宗法制继承原则被破坏 B.宗法制度实际中更灵活

C.礼乐秩序开始出现松动 D.宗法制是分封制的基础

4.孔子是无神论者,他曾说子不语怪力乱神。而董仲舒结合阴阳家学说创造性的提出:君权神授、天人感应等学说。这一变化反映了( )

A.董仲舒的学说背离儒家思想 B.儒学已不再适应时代的要求

C.孔子的思想不被当时所认可 D.儒学适应社会发展做出调整

5.有学者研究发现,中国古代地方官员的名称有些听起来不像常设官员,其名称往往带有动词。比如刺史,“刺”即刺探,其本意为临时派出,后演变为州牧;比如行省长官“行中书省事”,意指临时行使中央特派之事,后变成固定的地方官;比如巡抚,意指代皇帝巡行地方,后巡行变为常设。这表明( )

A.中国古代地方管理制度具有随意性 B.临时委派的做法杜绝了地方割据的出现

C.监察是中国古代地方官员的主要职责 D.王朝政府注重协调中央集权与地方分权

6.尚书最初是皇帝的秘书,东汉时发展成为尚书台,为最高行政机关;中书之名始于汉武帝,初由宦者担任,魏文帝始设中书省,专司诏令;门下诸官历来都是皇帝的待从,西晋时定名为门下省。材料反映了三省( )

A.在魏晋时期已经成为定制 B.是皇权不断侵夺相权的产物

C.有效提高了政府行政效率 D.为中央集权不断发展的结果

7.唐太宗在其所著的《帝范》中说:“智者取其谋,愚者取其力,勇者取其威,怯者取其慎,无智、愚、勇、怯,兼而用之。故良匠无弃材,明主无弃士。”由此可见,唐太宗( )

A.强调文治武功不可偏废 B.告诫后世君主虚心纳谏

C.主张君主要量才而用人 D.强调要提高官员的素养

8.如图所示是南宋纸币——关子版拓片,该关子规定了所值的金属铸币数量,并规定“如官民户及应干官司去处,敢有擅减钱陌,以违制论”。该纸币佐证了南宋( )

A.活字印刷应用广泛 B.注重维护商业秩序

C.纸币成为主流货币 D.抑商政策逐渐废弛

9.据《史记·封禅书》记载,秦统一六国之后,政府所属的“祠官”对全国山川的官方祭祀进行了统一安排,关东地区列入官方祭祀的对象有山五川二,关西地区则是山七川四。秦朝这一安排( )

A.强化了秦人的统治地位 B.体现了儒学影响力扩大

C.改变了祭祀的社会功能 D.反映了经济发展的差异

10.宋朝的铜钱大量出现在东南亚和西亚国家等地区,当时的朝鲜和日本甚至一度停用自己的货币,改用宋钱,宋钱成为大受欢迎的硬通货。这说明当时( )

A.中国对外贸易处于顺差 B.周边国家商品经济落后

C.陆上丝绸之路空前繁荣 D.宋朝对外经济交流频繁

11.浙江浦江上山遗址(距今11000—8600年前)出土的红衣夹炭陶的胎体内有明显的谷壳,在红烧土中也发现有炭化的稻壳和叶片,经鉴定,这些炭化谷物部分属野生稻,部分是人工栽培的热带型粳稻。据此可推知,当时我国先民( )

A.实现农业与手工业的分离

B.彻底从食物采集者转变为生产者

C.生产生活向定居生活转变

D.己满足了自身对食物的迫切需求

12.战国时期,孟子认为“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也”,荀子则主张“义者,所以限禁人之为恶与奸者也”。据此可知荀子提倡的“义”更加( )

A.重视思想道德规范 B.追求人心内外和谐

C.强调外在制度约束 D.注重社会道义责任

13.1999年,考古工作者在印尼所属海域打捞出“黑石号”沉船及几万件器物。如图1左部铜镜铸有铭文:“唐乾元元年(758年)戊戌十一月廿九日于扬州扬子江心百炼造成。”图1右部瓷碗上铸有铭文:“唐敬宗宝历二年(826年)”据此可知,唐代( )

“黑石号”上的江心镜 ;“黑石号”上的外销瓷

图1

A.中华文明海外影响扩大 B.政府鼓励对外经济交流

C.对外贸易处于出超地位 D.东南亚是主要贸易对象

14.两晋十六国时期,在朝廷的提倡下,佛教势力迅速膨胀,寺庙里有自定的法律——僧律;有自己的武装组织——僧兵;有雄厚的经济实力——寺产;僧人不交捐纳税,不服兵役也不出劳役。这一状况( )

A.助长了统治阶级的腐化 B.为士族的崛起提供了机遇

C.导致儒学丧失主流地位 D.势必影响国家发展与稳定

15.下图为元朝元钞与白银、黄金比价变化趋势图,由图可知元朝( )

元朝纸钞与白银、黄金比价变化趋势图

A.一直在增加纸币发行量 B.对经济的控制迅速加强

C.通货膨胀速度不断加快 D.后期面临严重财政危机

二、材料分析题(共4题,共55分)

16.社会流动指的是一个社会成员或社会群体从一个社会阶级或阶层转到另一个社会阶级或阶层,从一种社会地位向另一种社会地位,从一种职业向另一种职业的转变的过程。阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一

在唐代,人们兼重门第、科第,……至宋以后,无论是魏晋以来的旧门阀,还是隋唐以来形成的新门阀俱已衰落凋零,来自社会下层的寒素之族则成为社会结构的主体。此时社会的流动性更大,门第观念消失,现实中的官品成为人们崇拜的对象。

——陈秀宏《科举制度与唐宋士阶层》

……贱农而贵末,则农人释其耒耜而游于四方,择其所乐而居之。

——苏轼《策别安万民》

材料二

改革开放以来,中国社会阶层结构发生深刻变化,农业劳动者数量在大量减少,农民大量向其他阶层流动和转移,也意味着有更多的人开始向上流动,这为社会中间阶层的发展和壮大提供了重要条件,社会中间层是指几个具有相近或相似特征特别是收入处于中等或接近中等以上水平的阶层的合称,一部分是中小私营企业主、富裕个体工商户;另一部分主要包括专业技术人员、经理人员、行政与管理人员等,他们不但在收入上处于中等及中等以上水平,而且接受过良好教育拥有较好社会声望。

——《中国社会阶级阶层结构变迁60年》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述宋朝社会流动的表现和原因。(8分)

(2)根据材料二,指出中国改革开放以来社会阶层流动的特点,通过上述两则材料谈谈你对社会阶层间流动的认识。(6分)

17.(14分)商鞅的是与非。

材料一

孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强……。获楚魏之师,举地千里,至今治强。

——李斯(时任秦国廷尉)

材料二

西汉昭帝时期,政府就汉武帝推行的盐铁专营等措施召集会议,有学者阐述了对商鞅的看法,记录在《盐铁论》一书中:

商鞅以重刑峭法为秦国基,故二世而夺。刑既严峻矣,又作为相坐之法,造诽谤,增肉刑,百姓斋栗(恐惧),不知所措手足也。赋敛既烦数矣……知其为秦开帝业,不知其为秦致亡道也。

昔商鞅之任秦也,刑人若菅茅,用师若弹丸;从军者暴骨长城,戍漕者辇车相望……故君子仁以恕,义以度,所好恶与天下共之,所不施不仁者。

阅读材料一和材料二,简述两者对商鞅变法的看法有何不同(8分)。这反映出社会思想方面怎样的变化?(6分)

18.(9分)辽、西夏、金的制度建设

辽 西夏 金

辽代官职,分被、南两院,北面治宫账、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,其得宜矣。重熙五年(1036年),辽兴宗亲临礼部贡院试进士。 其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台。保留了原有蕃官体系,如宁令(大王)等官职。人庆(四年)1147年,复设童子科,于是取士日甚。 女真初起,其部长曰勃堇,行兵则曰猛安谋克,从其多寡以为号。金太祖定燕(今北京),学习辽南北面官制度。金承辽后,进士科目兼采唐宋之法而增损之。

——据《辽史》、《宋史.夏国传》、《金史》制作

(1)比较辽、西夏、金制度的相同之处。(4分)

(2)依据材料并结合所学,从民族政权并立与民族交融角度,谈谈你的认识。(5分)

19.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

秦始皇全面推行郡县制,以郡统县,郡行政长官称郡守,掌一郡行政等事务,郡尉负责军事,郡下设县,县行政长官称县令。每年岁末,郡守派遣官吏赴京师上计(地方官吏于岁末年终将一年的政绩汇报给国君或上级官员),向中央呈交记录本郡情况的计簿。朝廷据此行赏罚。县则在郡上计前,向郡守呈交县计簿。中央派监御史监察郡政,纠举弹劾有罪过的官吏。

——摘编自《简明中国历史读本》

(1)结合所学知识指出郡县制全面推行的政治条件。(2分)据材料一概括秦朝中央政府通过郡县制来加强对地方控制的措施。(6分)

材料二

不同历史时期,选官的方式不同,先秦时期主要是“世官制”,……到汉武帝时,正式形成察举、征辟制度。魏晋南北朝时期实行的选官制度,注重门第出身,以门第为选官标准,出现了“上品无寒门,下品无士族”的门阀士族垄断政权的局面。隋文帝开始采用分科考试的方法选拔官员;隋炀帝时,始建进士科,科举制形成;唐朝继承和完善科举制度。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样—来,在社会的等级阶层之间,就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——据向仕碧《对古代选官制度变迁的认识》等整理

(2)根据材料二归纳隋朝以前选官制度的主要演变。(4分)据材料分析指出科举制度是中国古代选官制度走向成熟与完善的标志。(4分)

高一历史期中考试答案

1、选择题(每题3分,共45分)

1-5 BCBDD 6-10 BCBAD 11-15 CCADD

2、材料分析题(共55分)

16(1)表现:大批出身平民家庭的知识分子进入政坛;百姓迁移住所,自由更换职业。(4分)

原因:世家大族的衰落;科举制的发展;商品经济发展;租佃制的发展。(6分,任答三点)

(2)特点:农民阶层数量减少;中间阶层扩大。(4分)

认识:社会流动是一个时代政治经济状况的反映;公正合理的社会流动,会推动社会良性发展。(2分)

17、不同:李斯:高度赞扬商鞅变法的成就,(1分)认为变法使秦国富强,百姓富裕,国力强大,疆域拓展。(2分)

西汉学者:批评(1分)商鞅推行严刑峻法,导致社会矛盾激化;频繁的战争和沉重的赋役加重人民负担,导致秦朝灭亡。(4分)

变化:从商鞅变法开始,法家学说逐渐成为秦国的指导思想,法家主张变法革新,实行严刑峻法(2分)。汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的主张,儒家学说成为统治思想(2分),主张推行仁政,宽刑薄赋(2分)。

18、(1)吸收汉人王朝先进政治制度,又保留本民族特色;因俗而治。(4分)

(2)从民族政权并立的角度来看,辽、西夏、金崛起之后与宋朝之间发生了战争或冲突,不利于全国统一;从民族交融的角度来看,辽、西夏、金又积极吸收汉人先进文化,并同宋朝通过议和维持了长期相对和平局面,加强了民族融合,有利于缓和民族矛盾,也巩固了自身的统治。(5分)

19、(1)条件:秦统一六国。(2分)

措施:郡县官员分工负责,相互牵制;定期对郡县长官实行考核;中央派官员监察地方官。(6分)

(2)演变脉络:世官制一察举制一九品中正制。(4分)

分析:考试方式选拔官吏,使官员选拔变得更加公开和公平;打破了特权垄断,扩大了统治基础(官吏来源);提高了官员的文化素质等。(4分,任答两点)

同课章节目录