2021—2022学年高一上学期 生物人教版 必修1 1.2 细胞的多样性与统一性 课件(29张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年高一上学期 生物人教版 必修1 1.2 细胞的多样性与统一性 课件(29张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-11-17 10:13:29 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第1章 走近细胞

第2节 细胞的多样性与统一性

人教版必修1

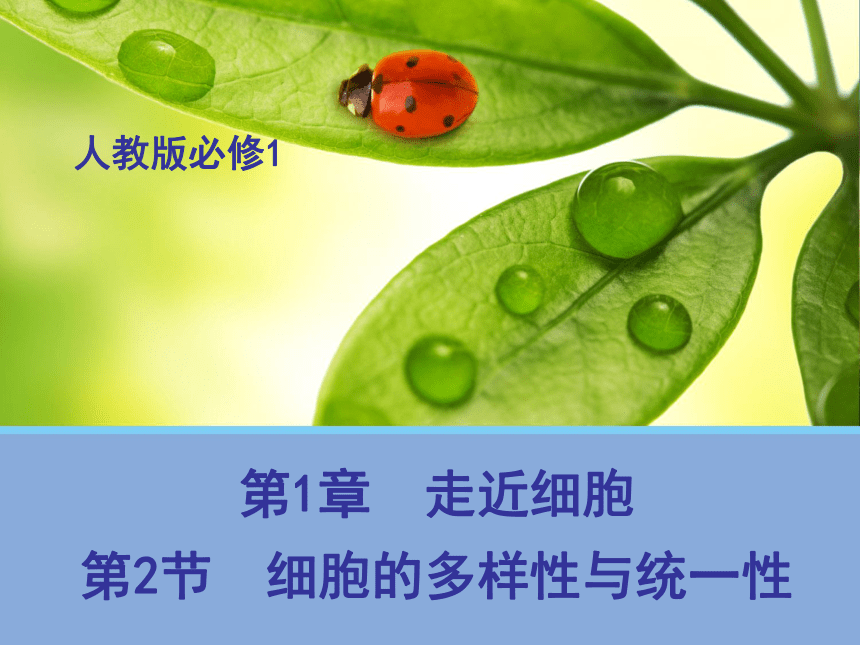

红细胞

白细胞

处在分裂状态的植物细胞

问题探讨:1、你能说出下图各细胞的名称吗?

口腔上皮细胞

洋葱表皮细胞

这四种细胞是通过什么观察到的呢?

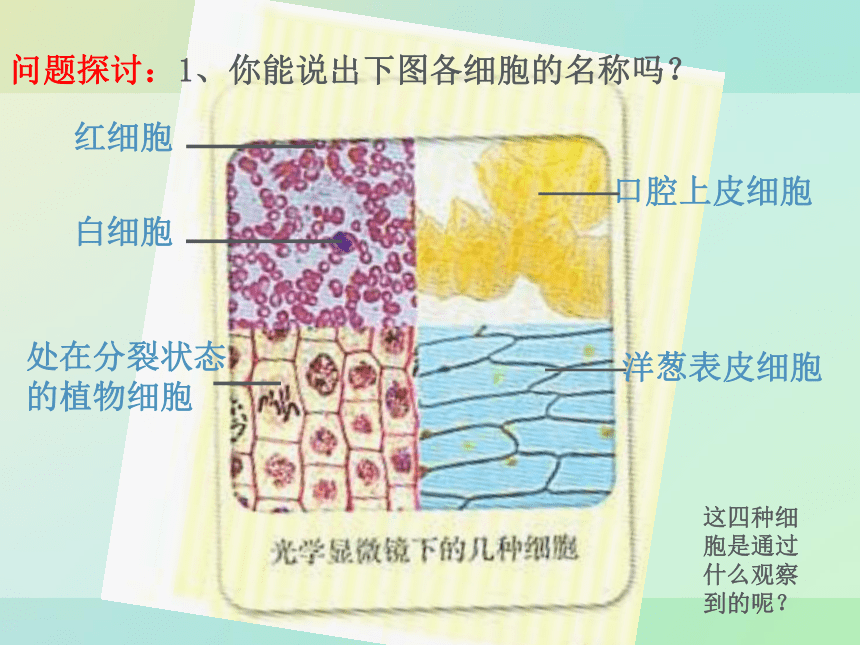

目镜

镜筒

粗准焦螺旋

细准焦螺旋

镜臂

镜柱

镜座

反光镜

压片夹

遮光器

载物台

通光孔

物镜

转换器

1. 制作临时装片:

擦拭载玻片→滴清水(或生理盐水)→取材→展平(或涂匀)→盖上盖玻片→染色(滴液,吸引)→观察

注意:盖上盖玻片时,不要有气泡产生。

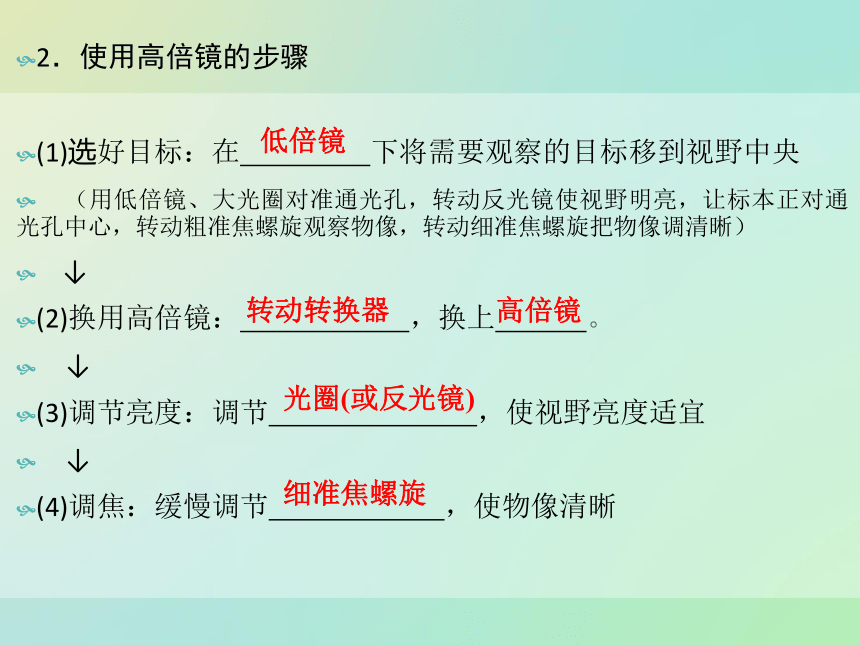

2.使用高倍镜的步骤

(1)选好目标:在 下将需要观察的目标移到视野中央

(用低倍镜、大光圈对准通光孔,转动反光镜使视野明亮,让标本正对通光孔中心,转动粗准焦螺旋观察物像,转动细准焦螺旋把物像调清晰)

↓

(2)换用高倍镜: ,换上 。

↓

(3)调节亮度:调节 ,使视野亮度适宜

↓

(4)调焦:缓慢调节 ,使物像清晰

低倍镜

转动转换器

高倍镜

光圈(或反光镜)

细准焦螺旋

3.显微镜的成像特点及装片移动方向的判断

(1)成像特点

显微镜成的像为左右相反、上下颠倒的虚像,即物像与实物是倒置的,将物像旋转180°后与实物的位置相同。

(2)装片移动方向的判断

视野中物像移动的方向与载玻片中实物的运动方向正好相反,所以移动装片时,应按照同向原则,即物像往哪偏离就将装片往哪移动,就可将物像移至视野中央。

b

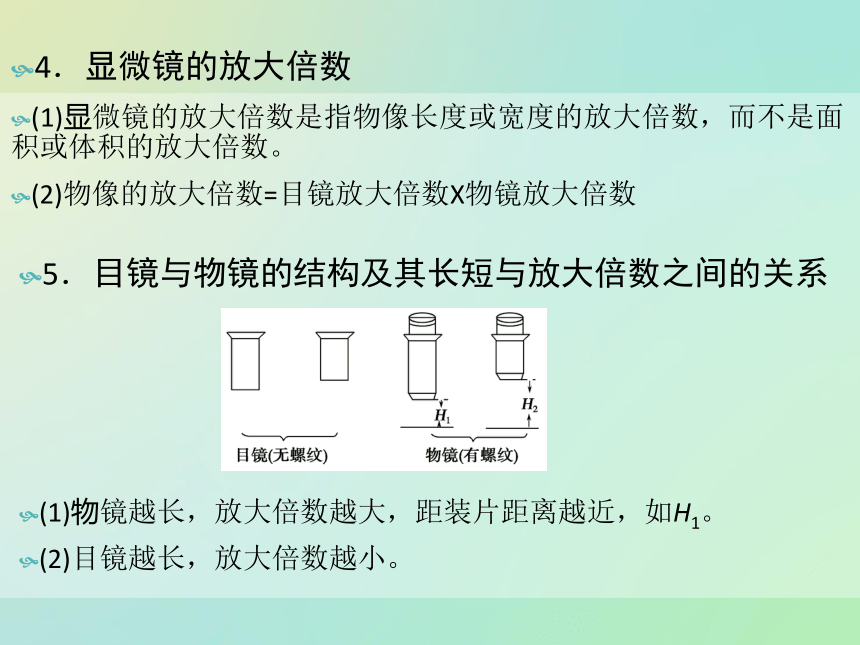

4.显微镜的放大倍数

(1)显微镜的放大倍数是指物像长度或宽度的放大倍数,而不是面积或体积的放大倍数。

(2)物像的放大倍数=目镜放大倍数X物镜放大倍数

5.目镜与物镜的结构及其长短与放大倍数之间的关系

(1)物镜越长,放大倍数越大,距装片距离越近,如H1。

(2)目镜越长,放大倍数越小。

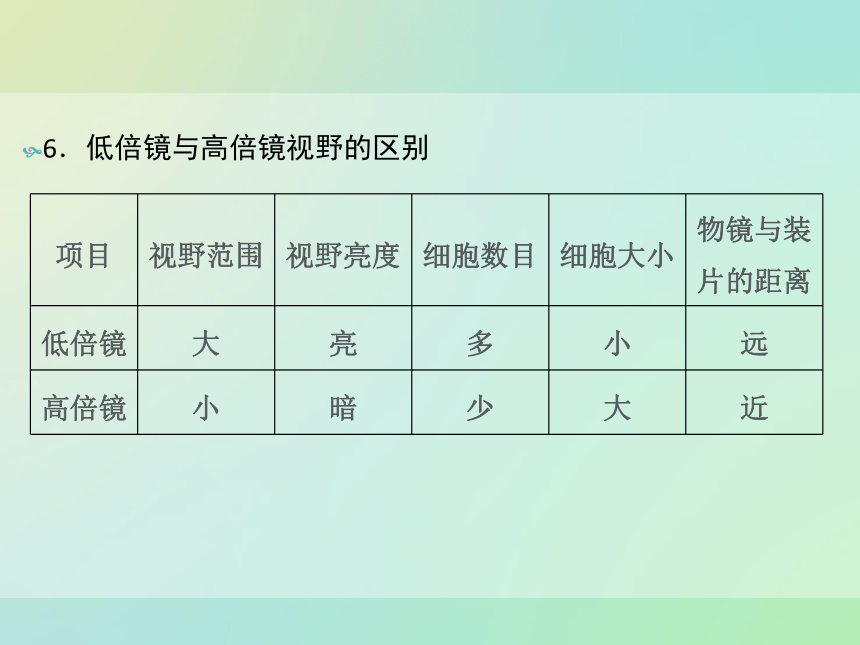

6.低倍镜与高倍镜视野的区别

项目 视野范围 视野亮度 细胞数目 细胞大小 物镜与装片的距离

低倍镜 大 亮 多 小 远

高倍镜 小 暗 少 大 近

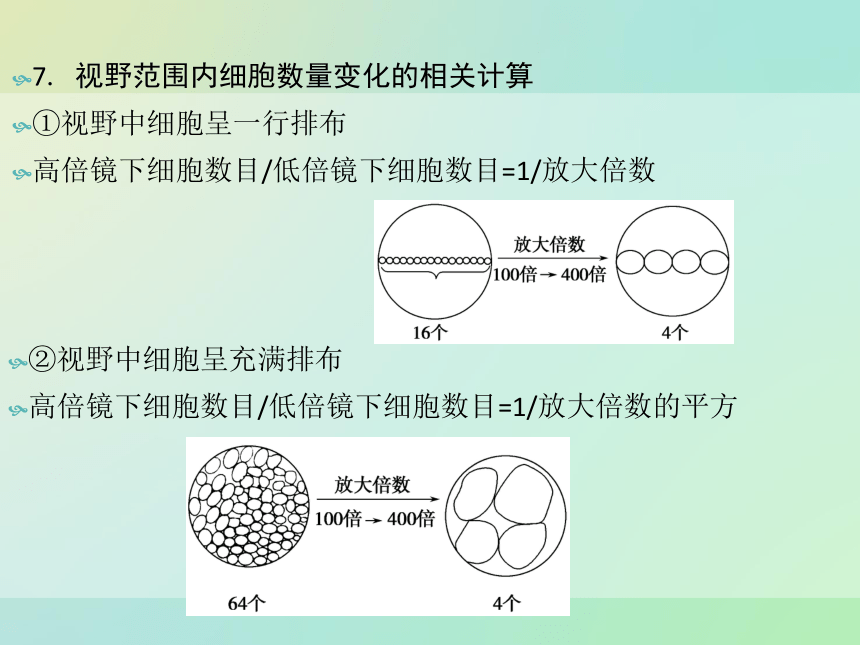

7. 视野范围内细胞数量变化的相关计算

①视野中细胞呈一行排布

高倍镜下细胞数目/低倍镜下细胞数目=1/放大倍数

②视野中细胞呈充满排布

高倍镜下细胞数目/低倍镜下细胞数目=1/放大倍数的平方

移动装片

动

在装片上

不动

转动目镜

动

在目镜上

不动

在物镜上

转换物镜

消失

在物镜上

不消失

在目镜上

8. 污物位置的判断:

多种多样的细胞

(细胞的多样性)

细胞的基本结构包括细胞膜、细胞质和细胞核等基本结构。

2、上述各种细胞的共同特点有哪些?

(细胞的统一性)

3、造成不同种类细胞形态结构不同的原因:

细胞具有不同的形态结构是因为生物体内的细胞所处的位置不同,功能不同,是细胞分化的结果。

例如,红细胞呈两面凹的圆饼状,这有利于与氧气充分接触,起到运输氧气的作用;洋葱表皮细胞呈长方体形状,排列紧密,有利于起到保护作用。

红细胞

洋葱表皮细胞

细胞壁

细胞膜

纤毛

鞭毛

核糖体

DNA

(拟核)

原核细胞没有由核膜包被的细胞核,也没有染色体,但有一个环状的DNA分子,位于无明显边界的区域,成为拟核。

●细菌细胞模式图

●原核细胞和真核细胞

根据细胞内有无核膜为界限的细胞核,可分为:

真核细胞

原核细胞

真核生物:植物、动物、真菌

原核生物:细菌、放线菌、蓝藻、支原体、立克次氏体、衣原体。

蓝藻

宏观(以细胞群出现时),如:

微观

(单细胞)

水华:水体富营养化

发菜:状如发丝、呈黑色

拟核:由环状的DNA形成, 没有成形的细胞核

细胞质

藻蓝素和叶绿素(能进行光合作用—自养生物)

核糖体

水华:水体富营养化

发菜是一种野生藻类植物,通常生长于北方荒漠、半荒漠地区的草原、山坡或低洼地带。

●原核细胞与真核细胞的比较

项目 原核细胞 真核细胞

本质区别 无以核膜为界限的细胞核 有以核膜为界限的细胞核

大小 较小 较大

细胞壁 有(支原体除外) 植物细胞和真菌细胞都

有,动物细胞无

细胞器 有核糖体,无其他细胞器 有核糖体和其他细胞器

细胞核 拟核,无核膜、核仁,该区域有一环状DNA分子,无染色体(质) 有核膜、核仁,核内有染色体(质)

实例 细菌、蓝藻、放线菌、支原体、衣原体等 动物、植物、真菌等

细胞的多样性:

①原核细胞和真核细胞结构不同。

②不同原核细胞的形态结构存在差异(如细菌有球形、杆性、螺旋性等)。

③不同真核细胞的形态结构存在差异。

细胞的统一性:

①一般都具有细胞膜、细胞质、核糖体和DNA。

②组成不同细胞的化学元素和化合物种类基本相同。

阅读P10-12细胞学说建立的过程

细胞学说的主要内容?

细胞学说的建立者?

细胞学说建立的大致过程?

●细胞学说的要点:

细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。

细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同能够组成的整体的生命起作用。

新细胞可以从老细胞中产生。

细胞学说的建立者主要是两位德国的科学家施莱登和施旺

●细胞学说建立的过程

1、发现细胞和建立细胞学说的科学家:

维萨里 比夏 虎克 列文虎克 马尔比基 施来登,施旺 耐格里 魏尔肖

2、科学实验与观察:

人体的解剖 显微镜下的观察 理论思维和 科学实验的结合 细胞学说在修正中前进

3、科学技术的发展程序:

肉眼观察 光学显微镜观察 电镜观察

通过分析细胞学说的建立过程,可以领悟到科学发现具有以下特点:

(1)科学发现是很多科学家的共同参与,共同努力的结果。

(2)科学发现的过程离不开技术的支持。

(3)科学发现需要理性思维和实验的结合。

(4)科学学说的建立过程是一个不断开拓、继承、修正和发展的过程。

细胞学说的建立揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性,使人们认识到各种生物之间存在共同的结构基础——细胞,揭示了生物界的统一性;细胞学说的建立标志着生物学的研究进入到细胞水平,极大地促进了生物学的研究进程。

●细胞学说建立的意义

●细胞学说主要揭示了细胞统一性和生物体结构统一性

习题

1、下列四种生物中,哪一种生物的细胞结构与其他三种生物的细胞有明显的区别( )

A.草履虫 B.衣藻

C.酵母菌 D.乳酸菌

2、细菌、蓝藻等细胞与高等动植物细胞结构上的主要区别在于( )

A.没有成形的细胞核

B.体积小,进化地位原始

C.分布广泛,适应能力强

D.遗传信息量少,以一个环状DNA为载体

D

A

习题

3、下列生物中,不具有细胞结构的有 。

不具有成形的细胞核(原核生物)有 。

属于真核生物的有 。

⑴大肠杆菌 ⑵乳酸菌 ⑶酵母菌 ⑷发菜 ⑸放线菌 ⑹青霉菌 ⑺蘑菇 ⑻HIV ⑼乙肝病毒 ⑽颤藻

4、下列四组生物中,细胞结构最相似的是( )

A.小麦和番茄 B.大肠杆菌和酵母菌

C.大豆和变形虫 D.灵芝和豌豆

⑻⑼

⑴⑵⑷⑸⑽

⑶⑹⑺

A

5、创立细胞学说的科学家是( )

A.达尔文 B.施莱登和施旺

C.胡克 D.沃森和克里克

6、19世纪30年代创立的细胞学说的最主要的意义是( )

A.证明病毒不具有细胞结构

B.使人们对生物体的结构认识进入微观领域

C.证明生物之间存在亲缘关系

D.发现动、植物细胞的不同之处

B

B

习题

第1章 走近细胞

第2节 细胞的多样性与统一性

人教版必修1

红细胞

白细胞

处在分裂状态的植物细胞

问题探讨:1、你能说出下图各细胞的名称吗?

口腔上皮细胞

洋葱表皮细胞

这四种细胞是通过什么观察到的呢?

目镜

镜筒

粗准焦螺旋

细准焦螺旋

镜臂

镜柱

镜座

反光镜

压片夹

遮光器

载物台

通光孔

物镜

转换器

1. 制作临时装片:

擦拭载玻片→滴清水(或生理盐水)→取材→展平(或涂匀)→盖上盖玻片→染色(滴液,吸引)→观察

注意:盖上盖玻片时,不要有气泡产生。

2.使用高倍镜的步骤

(1)选好目标:在 下将需要观察的目标移到视野中央

(用低倍镜、大光圈对准通光孔,转动反光镜使视野明亮,让标本正对通光孔中心,转动粗准焦螺旋观察物像,转动细准焦螺旋把物像调清晰)

↓

(2)换用高倍镜: ,换上 。

↓

(3)调节亮度:调节 ,使视野亮度适宜

↓

(4)调焦:缓慢调节 ,使物像清晰

低倍镜

转动转换器

高倍镜

光圈(或反光镜)

细准焦螺旋

3.显微镜的成像特点及装片移动方向的判断

(1)成像特点

显微镜成的像为左右相反、上下颠倒的虚像,即物像与实物是倒置的,将物像旋转180°后与实物的位置相同。

(2)装片移动方向的判断

视野中物像移动的方向与载玻片中实物的运动方向正好相反,所以移动装片时,应按照同向原则,即物像往哪偏离就将装片往哪移动,就可将物像移至视野中央。

b

4.显微镜的放大倍数

(1)显微镜的放大倍数是指物像长度或宽度的放大倍数,而不是面积或体积的放大倍数。

(2)物像的放大倍数=目镜放大倍数X物镜放大倍数

5.目镜与物镜的结构及其长短与放大倍数之间的关系

(1)物镜越长,放大倍数越大,距装片距离越近,如H1。

(2)目镜越长,放大倍数越小。

6.低倍镜与高倍镜视野的区别

项目 视野范围 视野亮度 细胞数目 细胞大小 物镜与装片的距离

低倍镜 大 亮 多 小 远

高倍镜 小 暗 少 大 近

7. 视野范围内细胞数量变化的相关计算

①视野中细胞呈一行排布

高倍镜下细胞数目/低倍镜下细胞数目=1/放大倍数

②视野中细胞呈充满排布

高倍镜下细胞数目/低倍镜下细胞数目=1/放大倍数的平方

移动装片

动

在装片上

不动

转动目镜

动

在目镜上

不动

在物镜上

转换物镜

消失

在物镜上

不消失

在目镜上

8. 污物位置的判断:

多种多样的细胞

(细胞的多样性)

细胞的基本结构包括细胞膜、细胞质和细胞核等基本结构。

2、上述各种细胞的共同特点有哪些?

(细胞的统一性)

3、造成不同种类细胞形态结构不同的原因:

细胞具有不同的形态结构是因为生物体内的细胞所处的位置不同,功能不同,是细胞分化的结果。

例如,红细胞呈两面凹的圆饼状,这有利于与氧气充分接触,起到运输氧气的作用;洋葱表皮细胞呈长方体形状,排列紧密,有利于起到保护作用。

红细胞

洋葱表皮细胞

细胞壁

细胞膜

纤毛

鞭毛

核糖体

DNA

(拟核)

原核细胞没有由核膜包被的细胞核,也没有染色体,但有一个环状的DNA分子,位于无明显边界的区域,成为拟核。

●细菌细胞模式图

●原核细胞和真核细胞

根据细胞内有无核膜为界限的细胞核,可分为:

真核细胞

原核细胞

真核生物:植物、动物、真菌

原核生物:细菌、放线菌、蓝藻、支原体、立克次氏体、衣原体。

蓝藻

宏观(以细胞群出现时),如:

微观

(单细胞)

水华:水体富营养化

发菜:状如发丝、呈黑色

拟核:由环状的DNA形成, 没有成形的细胞核

细胞质

藻蓝素和叶绿素(能进行光合作用—自养生物)

核糖体

水华:水体富营养化

发菜是一种野生藻类植物,通常生长于北方荒漠、半荒漠地区的草原、山坡或低洼地带。

●原核细胞与真核细胞的比较

项目 原核细胞 真核细胞

本质区别 无以核膜为界限的细胞核 有以核膜为界限的细胞核

大小 较小 较大

细胞壁 有(支原体除外) 植物细胞和真菌细胞都

有,动物细胞无

细胞器 有核糖体,无其他细胞器 有核糖体和其他细胞器

细胞核 拟核,无核膜、核仁,该区域有一环状DNA分子,无染色体(质) 有核膜、核仁,核内有染色体(质)

实例 细菌、蓝藻、放线菌、支原体、衣原体等 动物、植物、真菌等

细胞的多样性:

①原核细胞和真核细胞结构不同。

②不同原核细胞的形态结构存在差异(如细菌有球形、杆性、螺旋性等)。

③不同真核细胞的形态结构存在差异。

细胞的统一性:

①一般都具有细胞膜、细胞质、核糖体和DNA。

②组成不同细胞的化学元素和化合物种类基本相同。

阅读P10-12细胞学说建立的过程

细胞学说的主要内容?

细胞学说的建立者?

细胞学说建立的大致过程?

●细胞学说的要点:

细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。

细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同能够组成的整体的生命起作用。

新细胞可以从老细胞中产生。

细胞学说的建立者主要是两位德国的科学家施莱登和施旺

●细胞学说建立的过程

1、发现细胞和建立细胞学说的科学家:

维萨里 比夏 虎克 列文虎克 马尔比基 施来登,施旺 耐格里 魏尔肖

2、科学实验与观察:

人体的解剖 显微镜下的观察 理论思维和 科学实验的结合 细胞学说在修正中前进

3、科学技术的发展程序:

肉眼观察 光学显微镜观察 电镜观察

通过分析细胞学说的建立过程,可以领悟到科学发现具有以下特点:

(1)科学发现是很多科学家的共同参与,共同努力的结果。

(2)科学发现的过程离不开技术的支持。

(3)科学发现需要理性思维和实验的结合。

(4)科学学说的建立过程是一个不断开拓、继承、修正和发展的过程。

细胞学说的建立揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性,使人们认识到各种生物之间存在共同的结构基础——细胞,揭示了生物界的统一性;细胞学说的建立标志着生物学的研究进入到细胞水平,极大地促进了生物学的研究进程。

●细胞学说建立的意义

●细胞学说主要揭示了细胞统一性和生物体结构统一性

习题

1、下列四种生物中,哪一种生物的细胞结构与其他三种生物的细胞有明显的区别( )

A.草履虫 B.衣藻

C.酵母菌 D.乳酸菌

2、细菌、蓝藻等细胞与高等动植物细胞结构上的主要区别在于( )

A.没有成形的细胞核

B.体积小,进化地位原始

C.分布广泛,适应能力强

D.遗传信息量少,以一个环状DNA为载体

D

A

习题

3、下列生物中,不具有细胞结构的有 。

不具有成形的细胞核(原核生物)有 。

属于真核生物的有 。

⑴大肠杆菌 ⑵乳酸菌 ⑶酵母菌 ⑷发菜 ⑸放线菌 ⑹青霉菌 ⑺蘑菇 ⑻HIV ⑼乙肝病毒 ⑽颤藻

4、下列四组生物中,细胞结构最相似的是( )

A.小麦和番茄 B.大肠杆菌和酵母菌

C.大豆和变形虫 D.灵芝和豌豆

⑻⑼

⑴⑵⑷⑸⑽

⑶⑹⑺

A

5、创立细胞学说的科学家是( )

A.达尔文 B.施莱登和施旺

C.胡克 D.沃森和克里克

6、19世纪30年代创立的细胞学说的最主要的意义是( )

A.证明病毒不具有细胞结构

B.使人们对生物体的结构认识进入微观领域

C.证明生物之间存在亲缘关系

D.发现动、植物细胞的不同之处

B

B

习题

同课章节目录

- 第一章 走近细胞

- 第1节 从生物圈到细胞

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第二章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 生命活动的主要承担者──蛋白质

- 第3节 遗传信息的携带者──核酸

- 第4节 细胞中的糖类和脂质

- 第5节 细胞中的无机物

- 第三章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜──系统的边界

- 第2节 细胞器──系统内的分工合作

- 第3节 细胞核──系统的控制中心

- 第四章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 物质跨膜运输的实例

- 第2节 生物膜的流动镶嵌模型

- 第3节 物质跨膜运输的方式

- 第五章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“通货”──ATP

- 第3节 ATP的主要来源──细胞呼吸

- 第4节 能量之源——光与光合作用

- 第六章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和凋亡

- 第4节 细胞的癌变