河南省名校大联考2022届高三上学期期中考试语文试题(扫描版含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省名校大联考2022届高三上学期期中考试语文试题(扫描版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-11-17 19:37:39 | ||

图片预览

文档简介

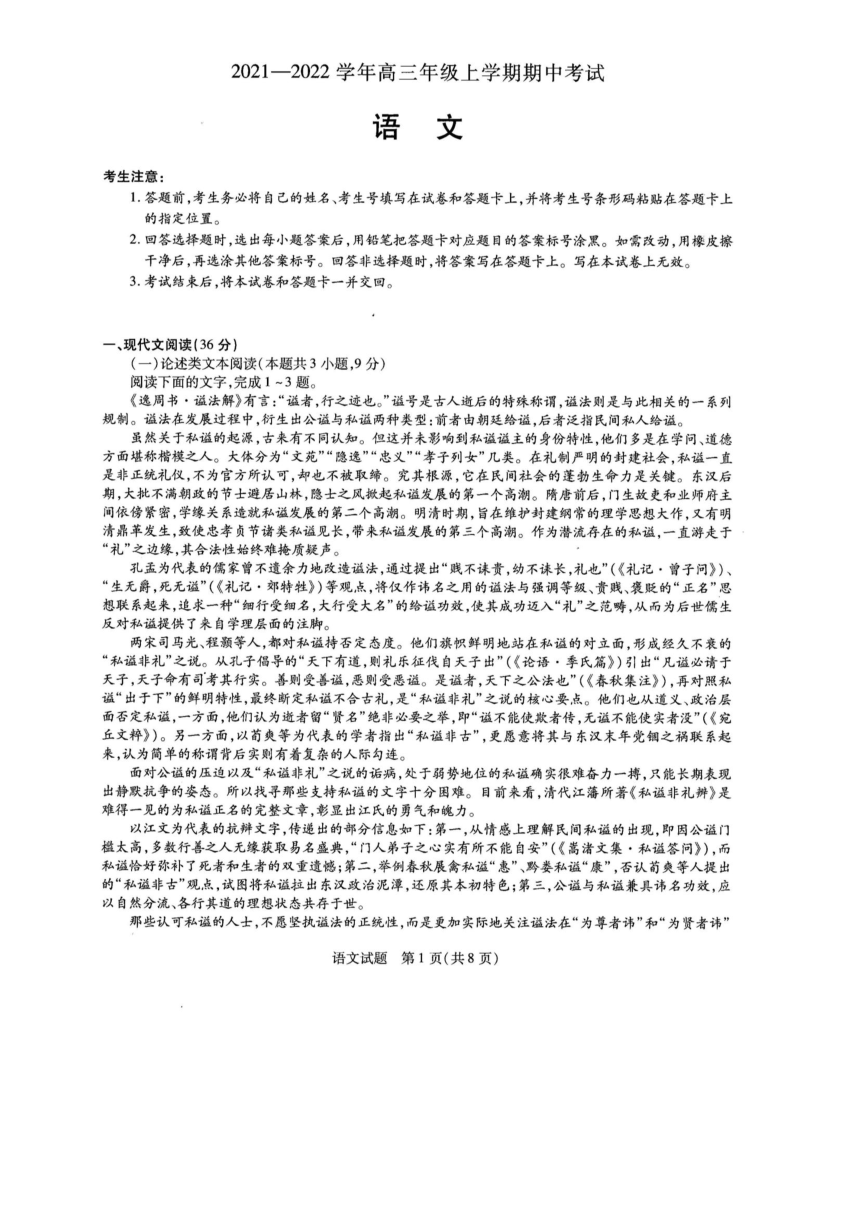

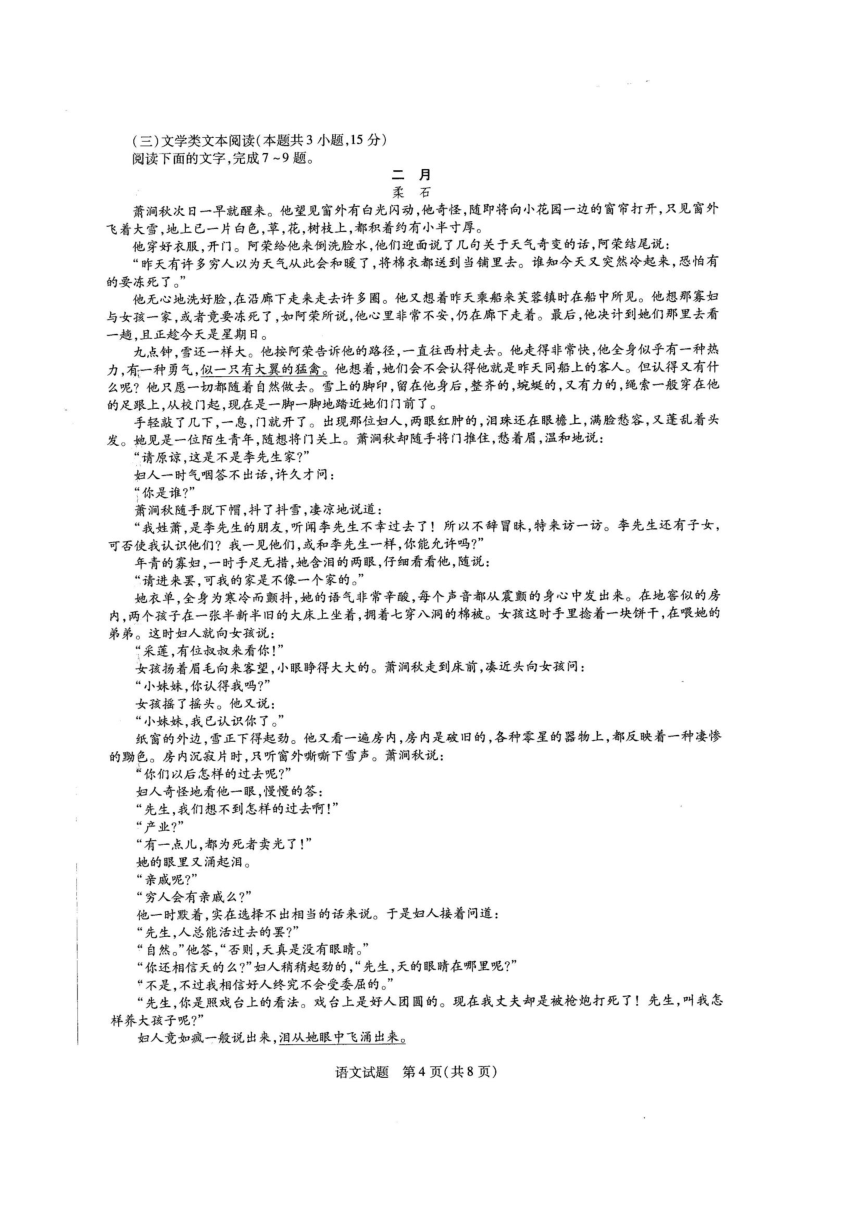

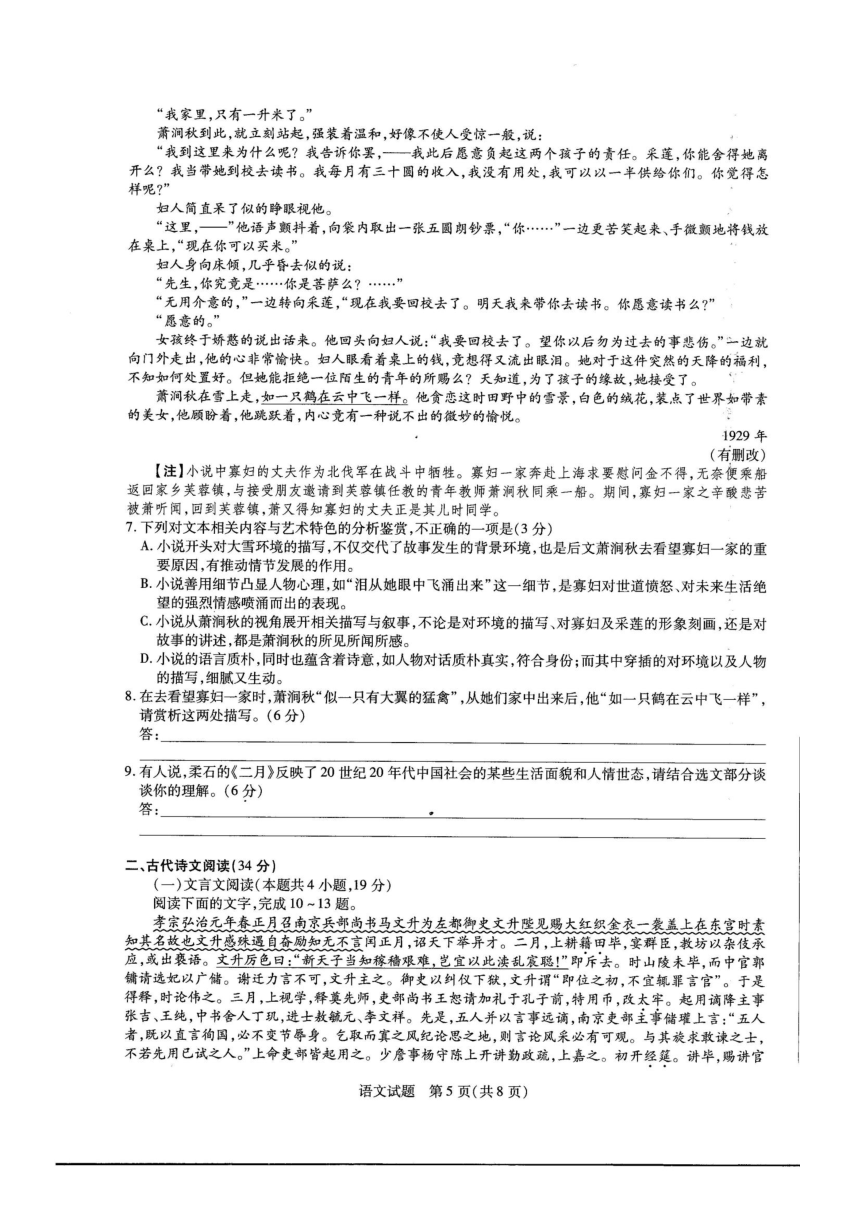

2021-2022学年高三年级上学期期中考试

语文

考生注意

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上

定位置

2.回答选择题时,选出每毎小題答案后,用铅笔把答题卡对应題目的答案标号涂黑。如需改动,用椽皮

干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择題时,将答案写在答題卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结東后,将本试卷和答题卡一并交回

现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1~3题

《逸周书·谥法解》有言:“谥者,行之迹也。"谥号是古人逝后的特殊称谓,谥法则是与此相关的一系列

規制。谥法在发展过程中,衍生出公谥与私谥两种类型:前者由朝廷给谥,后者泛指民间私人给谥,

虽然关于私谥的起源,古来有不同认知。但这并未影响到私谥谥主的身份特性,他们多是在学问、道德

方面堪称楷模之人。大体分为“文苑”“隐逸”“忠义”“孝子列女”几类。在礼制严明的封建社会,私谥一直

是非正统礼仪,不为官方所认可,却也不被取缔。究其祁源,它在民间社会的蓬勃生命力是关键。东汉后

期,大批不满朝政的节士避居山林,隐士之风掀起私谥发展的第一个高潮。隋唐前后,门生故吏和业师府主

间依傍紧密,学缘关系造就私谥发展的第二个高潮。明清时期,旨在维护封建纲常的理学思想大作,又有明

清鼎苹发生,致使忠孝贞节诸类私谥见长,带来私谥发展的笫三个高潮。作为潜流存在的私谥,一直游走于

“礼”之边缘,其合法性始终难掩质疑声。

孔孟为代表的儒家曾不遗佘力地改造谥法,通过禔岀¨贱不诔貴,幼不诔长,礼也”(《礼记·曾子问》)

生无爵,死无谥”(《礼记·郊特牲》)等观点,将仅作讳名之用的谥法与强调等级、貴贱、褒贬的“正名”

想联系起来,追求一种“鈿行受细名,大行受大名”的给谥功效,使其成功迈入“礼”之范畴,从而为后世儒生

反对私谥提供了来自学理层面的注脚。

两宋司巧光、程灏等人,都对私谥持否定态度。他们旗帜鲜明地站在私谥的对立面,形成经久不衰的

私谥非礼”之说。从孔子倡导的“天下有道,则礼乐征伐自天子出”(《论语·季氏篇》)引出“凡谥必请于

天予,天子命有司考其行实。善则受善谥,恶则受恶谥。是谥者,天下之公法也”(《春秋集注》),再对照私

谥“出于下”的鲜明特性,最终斷定私谥不合古礼,是“私谥非礼”之说的核心要点。他们也从道义、政治层

面否定私谥,一方面,他们认为逝者留“贤名”绝非必要之举,即“谥不能使欺者传,无谥不能使实者没”(《宛

丘文粹》)。另一方面,以荀爽等为代表的学者指出“私谥非古”,更愿意将其与东汉末年党锢之祸联系起

来,认为简单的称谓背后实则有着复杂的人际幻连

面对公谥的压迫以及“私谥非礼”之说的诟病,处于弱势地位的私谥确实很难奋力一搏,只能长期表现

出静默抗争的姿态。所以找寻那些支持私谥的文字十分围难。目前来看,清代江藩所著《私谥非礼辨》是

难得一见的为私谥正名的完整文章,彰显出江氏的勇气和魄力

以江文为代表的抗辩文宇,传递出的部分信息如下:第一,从情感上理解民间私谥的出现,即因公谥门

褴太高,多数行善之人无缘获取易名盛典,“门人弟子之心实有所不能自安”(《嵩渚文集·私谥答问》),而

私谥恰好弥补了死者和生者的双重遺憾;第二,举例舂秋展禽私谥“惠”、黔娄私谥“康”,否认苟爽等人提出

的“私谥非古”观点,试图将私谥拉出东汉政治泥潭,还原其本初特色;第三,公谥与私谥兼具讳名功效,应

以自然分流、各行其道的理想状态共存于世

那些认可私谥的人士,不愿坚执谥法的正统性,而是更加实际地关注谥法在“为尊者讳”和“为贤者讳

语文试题第1页(共8页)

语文

考生注意

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上

定位置

2.回答选择题时,选出每毎小題答案后,用铅笔把答题卡对应題目的答案标号涂黑。如需改动,用椽皮

干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择題时,将答案写在答題卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结東后,将本试卷和答题卡一并交回

现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成1~3题

《逸周书·谥法解》有言:“谥者,行之迹也。"谥号是古人逝后的特殊称谓,谥法则是与此相关的一系列

規制。谥法在发展过程中,衍生出公谥与私谥两种类型:前者由朝廷给谥,后者泛指民间私人给谥,

虽然关于私谥的起源,古来有不同认知。但这并未影响到私谥谥主的身份特性,他们多是在学问、道德

方面堪称楷模之人。大体分为“文苑”“隐逸”“忠义”“孝子列女”几类。在礼制严明的封建社会,私谥一直

是非正统礼仪,不为官方所认可,却也不被取缔。究其祁源,它在民间社会的蓬勃生命力是关键。东汉后

期,大批不满朝政的节士避居山林,隐士之风掀起私谥发展的第一个高潮。隋唐前后,门生故吏和业师府主

间依傍紧密,学缘关系造就私谥发展的第二个高潮。明清时期,旨在维护封建纲常的理学思想大作,又有明

清鼎苹发生,致使忠孝贞节诸类私谥见长,带来私谥发展的笫三个高潮。作为潜流存在的私谥,一直游走于

“礼”之边缘,其合法性始终难掩质疑声。

孔孟为代表的儒家曾不遗佘力地改造谥法,通过禔岀¨贱不诔貴,幼不诔长,礼也”(《礼记·曾子问》)

生无爵,死无谥”(《礼记·郊特牲》)等观点,将仅作讳名之用的谥法与强调等级、貴贱、褒贬的“正名”

想联系起来,追求一种“鈿行受细名,大行受大名”的给谥功效,使其成功迈入“礼”之范畴,从而为后世儒生

反对私谥提供了来自学理层面的注脚。

两宋司巧光、程灏等人,都对私谥持否定态度。他们旗帜鲜明地站在私谥的对立面,形成经久不衰的

私谥非礼”之说。从孔子倡导的“天下有道,则礼乐征伐自天子出”(《论语·季氏篇》)引出“凡谥必请于

天予,天子命有司考其行实。善则受善谥,恶则受恶谥。是谥者,天下之公法也”(《春秋集注》),再对照私

谥“出于下”的鲜明特性,最终斷定私谥不合古礼,是“私谥非礼”之说的核心要点。他们也从道义、政治层

面否定私谥,一方面,他们认为逝者留“贤名”绝非必要之举,即“谥不能使欺者传,无谥不能使实者没”(《宛

丘文粹》)。另一方面,以荀爽等为代表的学者指出“私谥非古”,更愿意将其与东汉末年党锢之祸联系起

来,认为简单的称谓背后实则有着复杂的人际幻连

面对公谥的压迫以及“私谥非礼”之说的诟病,处于弱势地位的私谥确实很难奋力一搏,只能长期表现

出静默抗争的姿态。所以找寻那些支持私谥的文字十分围难。目前来看,清代江藩所著《私谥非礼辨》是

难得一见的为私谥正名的完整文章,彰显出江氏的勇气和魄力

以江文为代表的抗辩文宇,传递出的部分信息如下:第一,从情感上理解民间私谥的出现,即因公谥门

褴太高,多数行善之人无缘获取易名盛典,“门人弟子之心实有所不能自安”(《嵩渚文集·私谥答问》),而

私谥恰好弥补了死者和生者的双重遺憾;第二,举例舂秋展禽私谥“惠”、黔娄私谥“康”,否认苟爽等人提出

的“私谥非古”观点,试图将私谥拉出东汉政治泥潭,还原其本初特色;第三,公谥与私谥兼具讳名功效,应

以自然分流、各行其道的理想状态共存于世

那些认可私谥的人士,不愿坚执谥法的正统性,而是更加实际地关注谥法在“为尊者讳”和“为贤者讳

语文试题第1页(共8页)

同课章节目录